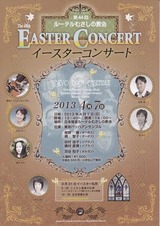

先日武蔵野ルーテル教会で、東京バッハアンサンブルによる「イースターコンサート」を聴いてきました。

この武蔵野ルーテル教会は、先月3,11の時「響き合う、詩と音楽の夕べ」という催しで、演奏した所なのですが、地味ながらとてもいい感じの木造りの教会で、素敵な場所です。また大柴譲治牧師の人柄にも惹かれるものがあり、このコンサートには楽しみにしていました。

今回はソリストを加え、バッハ、ヴィヴァルディ、ロッシーニ等の弦楽合奏と、マスカーニのオペラアリア等充実のプログラム。聴衆への変な媚びも無く、音楽の喜びに溢れた内容で、教会でのコンサートにとてもふさわしい、楽しいひと時でした。

クラシックに比べると、同じく宗教性を根底に色濃く持っている邦楽は、どうも哲学的観念的なものに陥り易い。以前知人からも「邦楽はどうも堅苦しく、権威的で、偉そうで説教臭い」と言われましたが、邦楽は確かに強く・大きく・硬いという父権的パワー主義を引きずっている。私自身も以前は表面的な力強さに執心していた時期があるので、邦楽のそんな部分には少なからず違和感を感じています。

私の音楽に喜びはあるか?愛情は満ちているか?迷うとそんな事を自分に問いかけます。私のアドヴァイザーでもあるHさんは「愛を語り、届ける音楽家であって欲しい」と顔を見る度に言ってくれますが、私はその言葉を頂く度に、自らを振り返り、その時々の自分を見直すようにしています。

私の音楽に喜びはあるか?愛情は満ちているか?迷うとそんな事を自分に問いかけます。私のアドヴァイザーでもあるHさんは「愛を語り、届ける音楽家であって欲しい」と顔を見る度に言ってくれますが、私はその言葉を頂く度に、自らを振り返り、その時々の自分を見直すようにしています。

私はいつも演奏会の最後に「開経偈」というお経を唄います。これは仏の教えに 出逢って、大変ありがたい、嬉しい、そしてこの道で精進しますという仏教賛歌、まあキリスト教で言えば、短いクレド(信仰告白)みたいなものです。最後にここに至らないととても琵琶は弾いていられない。知識や技術・権威を振りかざし、大上段に構え「どうだ!」という態度では、音楽は響かない。びっくりさせる位が関の山です。

出逢って、大変ありがたい、嬉しい、そしてこの道で精進しますという仏教賛歌、まあキリスト教で言えば、短いクレド(信仰告白)みたいなものです。最後にここに至らないととても琵琶は弾いていられない。知識や技術・権威を振りかざし、大上段に構え「どうだ!」という態度では、音楽は響かない。びっくりさせる位が関の山です。

喜びを持つ事と同時に、社会と向き合う事もまた大事な事だと思っています。現実を生き、向き合う事無しに、闇に背を向けただニコニコしていても、音楽は生まれない。喜びが有るという事は、そこに至る厳しい現実も経ているという事。それでこそ喜びが伝わり、時を超えて力強く響く音楽となると思います。

最近久しぶりにコルトレーンの「India」を聴きました。そこには60年代アメリカの混沌とした社会と真っ正直に向き合った音がありました。

最近久しぶりにコルトレーンの「India」を聴きました。そこには60年代アメリカの混沌とした社会と真っ正直に向き合った音がありました。

人間は正も邪も、清も濁も併せ持つ存在。社会もまた同様です。だから、社会にも自分にも真っ直ぐに対峙していくことが大切なのです。肩書きやら正統やら権威やら、そういうものはその時々で180度変わってしまう幻想なのです。それらに振り回されることなく、地に足を付けて生き抜く力強さがないと、音楽に喜びが満ちて行かない。

私の音楽も、聴いた人が人間の存在を愛おしく想い、人生が豊かになるようであって欲しい。

音楽には喜びが、力強く溢れていて欲しいのです。

東京では、毎週末雨にたたられ、お花見には無常な天気となってしまいましたが、そんな春の嵐の合間を縫って秩父の長瀞にてお花見をしてきました。

昨年の長瀞の風景

昨年の長瀞の風景

同じ仲間と、同じ所でお花見すると、

児童文学小説「あらしのよるに」に描かれる、嵐の夜のメイとガブのような、それまでにない、いわばタブーのような出逢いは、今琵琶に一番必要なのかもしれません。常識でも伝統でもなく、心で繋がって行けるのは芸術にこそ与えられた特権です。ここにこそ琵琶楽の今後があるのかもしれません。永田・鶴田其々が成し得た、垣根を越えた異質なものとの出逢いと、それによってもたらされた嵐のような新時代の音楽は、次世代へと響き渡りました。

時も人間も留まってはいられない。同じ事をして守っているだけでは、澱み、濁り、力を失なってしまうのです。

「あらしのよるに」この合言葉を交わしあえる仲間がどんどん増えて行くと良いですね。

ちょっと御無沙汰しました。今年は花粉症が大分楽なせいか、例年より早く、先週よりもう今季の仕事が始まりました。ちょっとこの春は忙しくなりそうです。

東京は花冷えというには寒すぎるこの頃ですが、春は何処に行っても独特の匂いを感じることが出来ますね。満開の花々は正に命の解放。その旺盛な生命力を目の当たりにすると、自然と喜びが満ちて来ます。春の匂いに誘われて多くの芸術作品が生まれるのも春ならではです。それだけに春はまた人間の小ささを感じる季節でもあります。

人は皆、美しい花を求める。美しい所だけを求める。ただただ己の命を全うしている花には迷惑な話です。言うまでもなく、花には上下も優劣も無いし、ましてや正統・亜流、肩書き・権威などというものも存在しない。人間だけがそんな自ら作りだした幻想に囚われているのです。残念ながら人間は弱い。どうしても幻想の鎧を着ていないと自身を保てない・・・。でも、そんな弱い存在である人間にも、不毛な幻想を超えて真摯に生きようとする人が少なからず居ます。

人は皆、美しい花を求める。美しい所だけを求める。ただただ己の命を全うしている花には迷惑な話です。言うまでもなく、花には上下も優劣も無いし、ましてや正統・亜流、肩書き・権威などというものも存在しない。人間だけがそんな自ら作りだした幻想に囚われているのです。残念ながら人間は弱い。どうしても幻想の鎧を着ていないと自身を保てない・・・。でも、そんな弱い存在である人間にも、不毛な幻想を超えて真摯に生きようとする人が少なからず居ます。

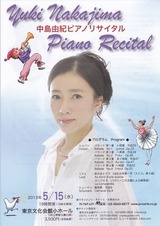

先日ピアニストの中島由紀さんからリサイタルのチラシが届きました。中島さんは時々音楽や芸術の話を、呑りながらおしゃべりする仲間なのですが、チラシに載っている彼女の言葉にぐっときました。音楽に対し、真摯に生き抜こうとしているその言葉をちょっとご紹介。

ここ数年の間、ソロを頑なに遠ざけていましたが、心からまた弾きたいと、思うようになりました。不安や恐怖、怒り、悲しみといった‘‘負”をも全身全霊で表現した天才作曲家達の音楽から、ある時(震災直後)圧倒的な勇気をもらい「これまでの私は気取っていた・・・」と愕然としたのです。怯まずに大いに泣き、笑い、怒り、怯え・・・生きることそのもの、丸ごとのエネルギーで問いかける私を、音楽はいつも支えてくれました。孤独ではありませんでした。改めてそう気付いた時、新しい光が見えたのです。

ここ数年の間、ソロを頑なに遠ざけていましたが、心からまた弾きたいと、思うようになりました。不安や恐怖、怒り、悲しみといった‘‘負”をも全身全霊で表現した天才作曲家達の音楽から、ある時(震災直後)圧倒的な勇気をもらい「これまでの私は気取っていた・・・」と愕然としたのです。怯まずに大いに泣き、笑い、怒り、怯え・・・生きることそのもの、丸ごとのエネルギーで問いかける私を、音楽はいつも支えてくれました。孤独ではありませんでした。改めてそう気付いた時、新しい光が見えたのです。

彼女らしい正直な内面の吐露であり、音楽家の生きた声を聞いた気がしました。幻想の鎧で着膨れしている人が多い中、こんなに素直に、ダイナミックに音楽と接している仲間がいる事が嬉しいです。また改めてご紹介しますが、5月15日東京文化会館での公演です。是非聴きに行ってみてください。

音楽に対し素直さを常に持つことは、私が一番心にかけている事です。楽しい事も厳しい事も受け入れ、そこに小さなこだわりや、ゆがんだ村社会の常識を持ち込まない。音楽や舞台に対し、常に純粋な眼差しを向けている事は、音楽家の根本だと私は思っています。

しかしその純粋な眼差しも、自分に同調するものや人ばかりを相手にしていたら、いつしか曇ってしまう。異質のものに対しても、どこかにリンクするものがあればどんどんコミュニケーションを取って行く事はやはり大切。そこから世界が豊かに広がり繋がって行きます。 澱んでいたら、すぐに濁ってしまう。人間は前を向いて生きる存在なのです。

澱んでいたら、すぐに濁ってしまう。人間は前を向いて生きる存在なのです。

最近、手妻のような今まで私の中に無かった分野の仕事をやって想う事は、琵琶の器楽的な部分の可能性です。今までもやってきましたが、最近は特にこの部分を強く感じるようになりました。どんな楽器でも色々な形態があるように、琵琶も弾き語りだけにしかその方向性が無いというのでは、あまりに不健全。あれだけ魅力的な音色を持っている楽器なのだから、器楽が無い方が不自然というものです。

どんどん曲を作って行きたいですね。私がやらずに誰がやる!!

人間は何事に於いてもなかなかフレキシブルな対応が出来ない。それは「私」を無くせないからなのでしょう。その「私」こそが人間たる部分なのだとも思いますが、与えられた場所でその命を謳歌する草木花々のように、ケレンなく生きていたいものです。喜びが、笑顔が、自由が溢れてこそ音楽!不毛な幻想を飛び越え、心が無限に広がってこそ音楽!!だと、年を重ねるごとに思うのです。

春の匂いが私を次の舞台へと導いてくれたようです。

先日、私がやっているアンサンブルグループ「まろばし」の応援団長、井尻憲一先生の退官記念の最後の授業「宇宙メダカに夢を託して~動物学を楽しんで40年~」に行ってきました。先生は私の大きな演奏会には毎回のように奥様と来てくれて、一番に応援してくれている恩人です。

安田講堂

安田講堂という訳で行ってまいりました。我が人生の内で、よもや東大で授業を受けるという事は、全くもって想定していませんでしたが、そそうもなく無事受講してまいりました。

先生は宇宙生物学の専門で、スペールシャトルで向井千秋さんが宇宙に行った時に持って行った、宇宙メダカをコーディネートした人としても知られています。私は学問の事はさっぱり判らないのですが、井尻先生は常に笑顔で楽しい方なので、全然分野が違うものの、ちょうど以前書いた音楽学の石田先生と同じで、とにかく話が面白い。呑みっぷりも一流です。

夏目漱石で有名な三四郎池。

夏目漱石で有名な三四郎池。

授業の方はこれまでの軌跡を紹介するような内容でしたので、私にもとりあえずなんとか理解できました。先生は退官後、名誉教授になるそうですが、同時に社会保険労務士としても事務所を構えるという、何ともびっくりな二足のわらじを履くそうです。天才肌の人の考える事はこちらの理解を超えてますね。気負いなく、粛々と自分の志した行くべき道を歩み、その道を全うし、大きな成果を残していくというのは素晴らしいし、さらに先を見て動き出そうという姿勢も、先生ならではです。

私のような凡人はとかく、変な枝葉が付いたり、余計な事を考えてしまいがち。ぶれずに淡々と自らの道を歩んでいる先輩の姿を見ると、身が引き締まります。

井尻先生のプロフィールはこちら

http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/ijiri/ とhttp://researchmap.jp/read0170502/

井尻先生はじめ、自分の求める道を 迷わず進んでいる方々は、皆さんとても良く笑う。そしてさわやかです。この世の中で、常に笑っているという事はなかなか難しい。今の日本では、大学を出たいい大人でも、唖然とするようなきたない言葉を平然と書き込んだり、発言したりしている。ただの身勝手が大手をふるい、古来より培われてきた美徳はほとんど感じる事も出来なくなっているこの現代で、「笑っている」という事は、実はとても大切で、また凄い事かもしれません。

迷わず進んでいる方々は、皆さんとても良く笑う。そしてさわやかです。この世の中で、常に笑っているという事はなかなか難しい。今の日本では、大学を出たいい大人でも、唖然とするようなきたない言葉を平然と書き込んだり、発言したりしている。ただの身勝手が大手をふるい、古来より培われてきた美徳はほとんど感じる事も出来なくなっているこの現代で、「笑っている」という事は、実はとても大切で、また凄い事かもしれません。

私もともするとしかめっ面をしていることが多く、にこやかな顔を忘れがち。まだまだですな。何時か先生達のようにさわやかに、しなやかに笑顔で生きて行けるようになりたいものです。「常に笑顔」はこれからの私のキーワードです!!。

最後の授業は、新たなる展開の始まりでもありました。笑顔の先がまた楽しみです。

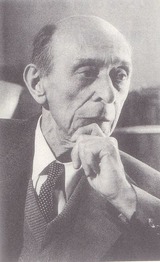

春の日差しが続きますね。花粉も黄砂も暖かさも、まとめてやって来るのが春というものです。私は相変わらずにグシュグシュとやっているのですが、そんな春に吉報が届きました。よくこのブログに登場する音楽学の石田一志先生の著作「シェーンベルクの旅路」が春の芸術選奨・評論の部に選ばれました。石田先生は師匠という訳でもないし、年も離れているのですが、どういう訳か、いつ会っても(呑んでも)話が弾み、大いにシンパシーを感じる方なんです。また私自身もシェーンベルクには大変興味がありますので、何だか妙に嬉しいのです。

私自身はアカデミックな所にはあまり縁が無い人なので、こういう受賞の価値はよく判らない部分もありますが、やはりこうして業績が評価されるというのは嬉しい事だと思います。それに身近な人が評価されるというのもまた気持ちの良いものです。

シェーンベルクは石田先生が若い頃からずっと追いかけてきた作曲家です。この本は、出版された時に先生のアトリエで直接頂いてから、一気に読みました。まだ全部は読めていないですが・・・。実に詳細に渡るデータが載っていて、これまでイメージでしかなかったシェーンベルクの実像が浮かび上がってきます。

シェーンベルクは石田先生が若い頃からずっと追いかけてきた作曲家です。この本は、出版された時に先生のアトリエで直接頂いてから、一気に読みました。まだ全部は読めていないですが・・・。実に詳細に渡るデータが載っていて、これまでイメージでしかなかったシェーンベルクの実像が浮かび上がってきます。

またシェーンベルクは明治7年(1874年)の生まれで、ちょうど薩摩琵琶が全国に広まったのと時を同じくしております。思えば現代音楽という新しい分野がここから始まり、日本でも新しい琵琶楽が始まったというのは、色々と考えさせられるものがあります。新しい時代には天才が生まれるのですね。それとも時代が天才を生むのか・・。バルトークやドビュッシー、ラベル、そして永田錦心皆この時期の生まれです。

御承知のように、上記の天才たちがクラシックの音楽概念を大きく変え、この新しい時代の息吹が更に受け継がれ、メシアン、ケージ、武満、黛が次の時代を担って行ったと思うと、近代から現代への時代の流れにわくわくしますね。 琵琶では、永田錦心の後、それらを受け継いで水藤錦穣や鶴田錦史が現代の琵琶楽を作って行く過程と重なります。

琵琶では、永田錦心の後、それらを受け継いで水藤錦穣や鶴田錦史が現代の琵琶楽を作って行く過程と重なります。

近代は良くも悪くも、それまでの世界とは一線を引く「新しき時代」。西洋も東洋ももう古典の時代ではないという意識があったのでしょう。そして私たちは(これもよくも悪くも)、その「新しき時代」を土台として生きている。少なくとも薩摩琵琶は曲の題材は古い話でも、音楽性は古典音楽を土台としていない。近現代の音楽です。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/03/9b3206ca.jpg)

シェーンベルクやバルトーク、ドビュッシーに強い興味を持っていた私が薩摩琵琶に関心を持ったのも何かの縁だし、作曲の石井紘美先生との出会いも、石田先生との繋がりも、皆何か見えない糸で繋がっているように思えます。この糸がこれからどんなふうに広がって、どんな音楽が生まれて行くのだろう。そう思うとやはりわくわくします。それには過去をしっかりと勉強分析研究する事がとても大事だと思います。しかし同時に過去に拘り、なぞっているだけでは時代の音楽は生まれない。そこにとどめなく旺盛なまでに溢れ出る創造性が無ければ・・・。

PS:春の芸術選奨ではダンスの森山開次さんも新人賞を取りました。この間ブログに書いたばかりなので、こちらもめでたし!

私の音楽に喜びはあるか?愛情は満ちているか?迷うとそんな事を自分に問いかけます。私のアドヴァイザーでもあるHさんは「愛を語り、届ける音楽家であって欲しい」と顔を見る度に言ってくれますが、私はその言葉を頂く度に、自らを振り返り、その時々の自分を見直すようにしています。

私の音楽に喜びはあるか?愛情は満ちているか?迷うとそんな事を自分に問いかけます。私のアドヴァイザーでもあるHさんは「愛を語り、届ける音楽家であって欲しい」と顔を見る度に言ってくれますが、私はその言葉を頂く度に、自らを振り返り、その時々の自分を見直すようにしています。 出逢って、大変ありがたい、嬉しい、そしてこの道で精進しますという仏教賛歌、まあキリスト教で言えば、短いクレド(信仰告白)みたいなものです。最後にここに至らないととても琵琶は弾いていられない。知識や技術・権威を振りかざし、大上段に構え「どうだ!」という態度では、音楽は響かない。びっくりさせる位が関の山です。

出逢って、大変ありがたい、嬉しい、そしてこの道で精進しますという仏教賛歌、まあキリスト教で言えば、短いクレド(信仰告白)みたいなものです。最後にここに至らないととても琵琶は弾いていられない。知識や技術・権威を振りかざし、大上段に構え「どうだ!」という態度では、音楽は響かない。びっくりさせる位が関の山です。 最近久しぶりにコルトレーンの「India」を聴きました。そこには60年代アメリカの混沌とした社会と真っ正直に向き合った音がありました。

最近久しぶりにコルトレーンの「India」を聴きました。そこには60年代アメリカの混沌とした社会と真っ正直に向き合った音がありました。

人は皆、美しい花を求める。美しい所だけを求める。ただただ己の命を全うしている花には迷惑な話です。言うまでもなく、花には上下も優劣も無いし、ましてや正統・亜流、肩書き・権威などというものも存在しない。人間だけがそんな自ら作りだした幻想に囚われているのです。残念ながら人間は弱い。どうしても幻想の鎧を着ていないと自身を保てない・・・。でも、そんな弱い存在である人間にも、不毛な幻想を超えて真摯に生きようとする人が少なからず居ます。

人は皆、美しい花を求める。美しい所だけを求める。ただただ己の命を全うしている花には迷惑な話です。言うまでもなく、花には上下も優劣も無いし、ましてや正統・亜流、肩書き・権威などというものも存在しない。人間だけがそんな自ら作りだした幻想に囚われているのです。残念ながら人間は弱い。どうしても幻想の鎧を着ていないと自身を保てない・・・。でも、そんな弱い存在である人間にも、不毛な幻想を超えて真摯に生きようとする人が少なからず居ます。 ここ数年の間、ソロを頑なに遠ざけていましたが、心からまた弾きたいと、思うようになりました。不安や恐怖、怒り、悲しみといった‘‘負”をも全身全霊で表現した天才作曲家達の音楽から、ある時(震災直後)圧倒的な勇気をもらい「これまでの私は気取っていた・・・」と愕然としたのです。怯まずに大いに泣き、笑い、怒り、怯え・・・生きることそのもの、丸ごとのエネルギーで問いかける私を、音楽はいつも支えてくれました。孤独ではありませんでした。改めてそう気付いた時、新しい光が見えたのです。

ここ数年の間、ソロを頑なに遠ざけていましたが、心からまた弾きたいと、思うようになりました。不安や恐怖、怒り、悲しみといった‘‘負”をも全身全霊で表現した天才作曲家達の音楽から、ある時(震災直後)圧倒的な勇気をもらい「これまでの私は気取っていた・・・」と愕然としたのです。怯まずに大いに泣き、笑い、怒り、怯え・・・生きることそのもの、丸ごとのエネルギーで問いかける私を、音楽はいつも支えてくれました。孤独ではありませんでした。改めてそう気付いた時、新しい光が見えたのです。

澱んでいたら、すぐに濁ってしまう。人間は前を向いて生きる存在なのです。

澱んでいたら、すぐに濁ってしまう。人間は前を向いて生きる存在なのです。

迷わず進んでいる方々は、皆さんとても良く笑う。そしてさわやかです。この世の中で、常に笑っているという事はなかなか難しい。今の日本では、大学を出たいい大人でも、唖然とするようなきたない言葉を平然と書き込んだり、発言したりしている。ただの身勝手が大手をふるい、古来より培われてきた美徳はほとんど感じる事も出来なくなっているこの現代で、「笑っている」という事は、実はとても大切で、また凄い事かもしれません。

迷わず進んでいる方々は、皆さんとても良く笑う。そしてさわやかです。この世の中で、常に笑っているという事はなかなか難しい。今の日本では、大学を出たいい大人でも、唖然とするようなきたない言葉を平然と書き込んだり、発言したりしている。ただの身勝手が大手をふるい、古来より培われてきた美徳はほとんど感じる事も出来なくなっているこの現代で、「笑っている」という事は、実はとても大切で、また凄い事かもしれません。

シェーンベルクは石田先生が若い頃からずっと追いかけてきた作曲家です。この本は、出版された時に先生のアトリエで直接頂いてから、一気に読みました。まだ全部は読めていないですが・・・。実に詳細に渡るデータが載っていて、これまでイメージでしかなかったシェーンベルクの実像が浮かび上がってきます。

シェーンベルクは石田先生が若い頃からずっと追いかけてきた作曲家です。この本は、出版された時に先生のアトリエで直接頂いてから、一気に読みました。まだ全部は読めていないですが・・・。実に詳細に渡るデータが載っていて、これまでイメージでしかなかったシェーンベルクの実像が浮かび上がってきます。

琵琶では、永田錦心の後、それらを受け継いで水藤錦穣や鶴田錦史が現代の琵琶楽を作って行く過程と重なります。

琵琶では、永田錦心の後、それらを受け継いで水藤錦穣や鶴田錦史が現代の琵琶楽を作って行く過程と重なります。![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/03/9b3206ca.jpg)