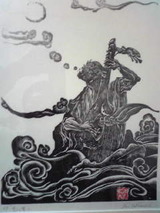

私のCDのジャケット画は版画家の澤田惠子先生の作品なのですが、先日その澤田先生とお会いしてきました。もう10年程前になるでしょうか、大阪・堺のギャラリー「いろはに」に立ち寄った時に、偶然先生の作品が展示してあって、一目惚れして以来、もう三つの作品に使わせていただいてます。

先生は毎年国展に作品を出品していて、今回はその会場となっている国立新美術館で待ち合わせをして、作品を一緒に観てから、21_21 DESIGN SIGHTでやっている、デザイン「あ」展にも行き、久しぶりにゆっくり話をしてきました。脳内を常に柔らかくすべき事を実感。良い気付きを頂きました。先生は穏やかな雰囲気の中に、表現への熱い想いがまだまだほとばしっている感じで、これから計画しているCDにも是非使わせて頂くようお願いしてきました。

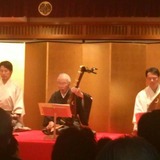

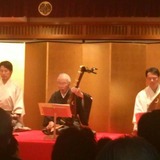

その後は護国寺でやっている「チベットフェスティバル」へ行ってきました。私は以前、宮島の大聖院でジェツン・ペマさんが講演した時に演奏した事がありまして、その時演奏が終わってから、ペマさんからカターというシルクの布を首にかけてもらった事があり、それ以来なんとなくチベット仏教には関心を寄せているのです。今回も楽しみにしていました。会場ではバター茶を飲み、チベット僧が砂曼荼羅を作っている所をじっくりと観て、本堂ではチベットの声明を聴き、ちょっとうとうとし、帰りにはチベット一の歌姫と言われるパッサン・ドルマさんの演奏も聞いてきました。

その後は護国寺でやっている「チベットフェスティバル」へ行ってきました。私は以前、宮島の大聖院でジェツン・ペマさんが講演した時に演奏した事がありまして、その時演奏が終わってから、ペマさんからカターというシルクの布を首にかけてもらった事があり、それ以来なんとなくチベット仏教には関心を寄せているのです。今回も楽しみにしていました。会場ではバター茶を飲み、チベット僧が砂曼荼羅を作っている所をじっくりと観て、本堂ではチベットの声明を聴き、ちょっとうとうとし、帰りにはチベット一の歌姫と言われるパッサン・ドルマさんの演奏も聞いてきました。

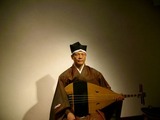

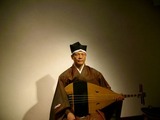

左から3人目の方がパッサンさん。民族楽器ダニェンを弾きながら歌うその声は、凄い声量と迫力。曲も哀愁を感じるような曲調で、大変馴染みやすいものでした。アップピッキングを基本にしている弾き方も興味深かったです。

左から3人目の方がパッサンさん。民族楽器ダニェンを弾きながら歌うその声は、凄い声量と迫力。曲も哀愁を感じるような曲調で、大変馴染みやすいものでした。アップピッキングを基本にしている弾き方も興味深かったです。

誰にも日々色々な事が起こります。あまり良くない事が続く事もありますが、とにもかくにも関心のある事を追いかけていられるのは幸せですね。私は贅沢な日々を過ごしているな、と思っています。こうした喜びも、哲学的に突き詰めて行くとその根源は欲であるとも言われますが、素直に楽しむ姿勢は是非大切にしたいものです。

色々なものを観て、その世界を感じていると、本当に気持ち良いのです。美味しいものを食べている時に喧嘩する人が居ないのと同じで、常に良い舞台や作品に接していると、ちっちゃなプライド等消えてしまいます。

色々なものを観て、その世界を感じていると、本当に気持ち良いのです。美味しいものを食べている時に喧嘩する人が居ないのと同じで、常に良い舞台や作品に接していると、ちっちゃなプライド等消えてしまいます。

時には戦わねばならない事もありますが、戦うより、ときめいていた方が上質な音楽が響いてくるのは当たり前。日々良いものに触れ、感動し、喜びに満ちていたいものですね。

昨日、赤坂の料亭 金龍にて、藤山先生の舞台を務めてきました。赤阪では既に、芸者さんがお稽古する見番もなくなり、花街の姿も随分と変わりましたが、往時の趣を今も伝える金龍は、和の風情が溢れる素敵な場所でした。

最近私は標準サイズの琵琶を時々弾いています。昨年、私の琵琶を作ってくれている石田克佳さんのおじいちゃんが作った作品をたまたま手に入れまして、克佳さんに気合を入れて直してもらった所、これが実にレスポンスが良いのです。大正時代の作品との事ですが、良く鳴るのに、イイ感じの軽さがある。私の作品にはちょっと合わないのですが、藤山先生の芸にはこちらが合っているんです。先生の芸は蝶の舞を見せながら、そこに人生を語ろうというもの。洒脱・粋でありながらジワリと迫る芸なので、音楽の方も、質の良い「軽味」というものが求められます。私の音楽は緊張感漂うようなものが多いのですが、こいつのお陰で+αが出てきそうです。良きパートナーです。

「遊び」が無ければ、車輪だって廻らない。それは世の常というもの。時代も社会も個人も、弾力という「遊び」が無いと成り立ちません。硬いものは、もっと硬いものに壊される。強いものも、もっと強いものが必ず現れる。力でガードするようではまだまだです。時には「柳に風」で、他からの力もやんわり受け流し、揺らぎながらも決して倒れないような、しなやかな生命力が必要なのです。

何事も、過ぎたれば及ばざるが如し。孔子様も言っておられます。修行・精進・勉強だけでなく、人生も謳歌する、これも音楽の内かもしれません。

短い人生、イイ感じで遊びたいですね。

相変わらず春の逍遥を楽しんでいる私ですが、先日友人と話をしていたら、「何故日本の伝統音楽の人は皆、複数の楽器を弾くマルチプレイヤーなのか」という問いかけがありました。考えてみれば確かにそうなんです。平安朝の雅楽以来、日本の伝統音楽の演奏家は二つ以上の楽器を皆さん演奏します。

雅楽では唱歌を勉強した後、管と絃を必ず習得し、舞もやります。中世の能も、やはり謡を先ず勉強し、そこから専門の楽器を習うのですが、能全体を勉強して行くので、他の楽器や仕舞等にも精通して行きます。 近世の地唄筝曲では、御承知の通り筝・三味線・唄を習得しますが、当道座の名古屋系平曲の方も、琵琶の他、筝も三味線も演奏します。

雅楽では唱歌を勉強した後、管と絃を必ず習得し、舞もやります。中世の能も、やはり謡を先ず勉強し、そこから専門の楽器を習うのですが、能全体を勉強して行くので、他の楽器や仕舞等にも精通して行きます。 近世の地唄筝曲では、御承知の通り筝・三味線・唄を習得しますが、当道座の名古屋系平曲の方も、琵琶の他、筝も三味線も演奏します。

平安時代の雅楽の文献「五重記」に「音楽を学ぶ者は大勢いるが、音楽の全てを知る者は少ない」とあります。複数の楽器を演奏するのは日本の伝統ともいえますね。

日本の古典音楽は大概集団で舞台をやるものが多いので、舞台や音楽全体に通じるように一通り教育するのです。高橋竹山でも三味線の他、唄も尺八もやりました。手妻の藤山先生の所では、お弟子さんに手妻の他、日舞も三味線も鼓もやらせます。そういう総合的な素養が舞台を作っていく、という姿勢には個人的に大いに賛成ですね。

現代の感覚で言えばいくつもの楽器をこなすのは、感覚的に解らないかもしれませんが、日本音楽のこうした習慣が、雅楽や能、歌舞伎等を作って行ったと思うと、その教育の仕方には、今後の日本音楽にとって何かのヒントがあるかもしれません。何よりも舞台全体が魅力的になることが一番です。

現代の感覚で言えばいくつもの楽器をこなすのは、感覚的に解らないかもしれませんが、日本音楽のこうした習慣が、雅楽や能、歌舞伎等を作って行ったと思うと、その教育の仕方には、今後の日本音楽にとって何かのヒントがあるかもしれません。何よりも舞台全体が魅力的になることが一番です。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/04/9b3206ca.jpg)

薩摩琵琶の演奏家はマルチではないですね。私が考えるに、薩摩琵琶は楽器としてのポテンシャルは大変高いと思いますので、マルチになる必要が無かったのではないでしょうか。音は伸びるし、声のように音程をコントロール出来、効果音も色々出るし、ビートも刻めるし、メロディーも弾ける。これだけ可能性があればマルチプレイヤーになる必要もないですね。しかし視野を広げ、よりレベルの高い舞台を作るには、他の楽器を触ってみて、その魅力を知るのも良いと思います。私自身、色々なタイプの琵琶を弾き、筝や尺八などに触れた事が多くの作品を生みました。それが無かったら、筝や尺八のアンサンブルなどはとても作曲できなかったと思います。

現在の琵琶楽の衰退の一因には「ヴァリエーションの無さ」もあると思います。いくら美味しい料理でも味が一つでは何度も食べたいとは思いませんよね。琵琶楽にも合奏や、インスト、バラードもアップテンポも、古典もモダンも・・・どんどん色々な曲が出来て行ったら、魅力的に受け入れられて行くと思うのですが、如何でしょう。

私の日常は世間から見ると遊んでいるようにも見えるかもしれませんが、呑んだり食べたり、お散歩したり・・・そういう事もなんかの素養になっているといいですな???。

さて新曲を作ろう!!

昨日、ジャズギタリスト水口昌昭さんのCD発売記念ライブに行ってきました。

ジョニーハートマンを想わせるような豊かな低音の倍音が特徴で、アドリブも自由自在。エンターティナーとは正にこういう事なのだな、と実感。ハービーさんが入ると、水口さんも俄然ノリノリになって、実に楽しいステージでした。

この アルバムは実は昨年出たものなのですが、水口さんがなかなか忙しく、やっと今年発売記念ライブが実現したのです。録音はフランスでされていて、プロデュースは前出のヌジェさん。サイドのメンバーはCDでは全員フランスの方ですが、昨日は国内最強のメンバーが彼のサポートを務めました。

アルバムは実は昨年出たものなのですが、水口さんがなかなか忙しく、やっと今年発売記念ライブが実現したのです。録音はフランスでされていて、プロデュースは前出のヌジェさん。サイドのメンバーはCDでは全員フランスの方ですが、昨日は国内最強のメンバーが彼のサポートを務めました。

Ds:バイソン片山 P:田中裕士 B:大角一飛という布陣。皆さん大変こなれたベテランで、特にPの田中さんはツボを心得た素晴らしいサポートぶりでした。

私は将来の不器用さでしょうか、ジャズは大好きなのですが、その大きな海で自由に泳 ぐことは出来なかった。ハービーさんの歌いっぷりなど観ていると、もう上手いとか何とかいう事でなく、その存在、ライフスタイルそのものがジャズなのです。私はそんなジャズの自由な大海に憧れ、かぶれて恰好を真似していただけで、多少のものは身に付けたものの、その岸辺で遊ぶことすらろくに出来なかった。

ぐことは出来なかった。ハービーさんの歌いっぷりなど観ていると、もう上手いとか何とかいう事でなく、その存在、ライフスタイルそのものがジャズなのです。私はそんなジャズの自由な大海に憧れ、かぶれて恰好を真似していただけで、多少のものは身に付けたものの、その岸辺で遊ぶことすらろくに出来なかった。

でもジャズを通り越したからこそ、その精神に触れたからこそ、私の琵琶は独特の個性を持って響いていられる。今の私があるのはジャズという音楽があったからこそと確信しています。間違いなく!。まあこんな琵琶弾きが居てもいいでしょう。

何事に於いても、一つの世界の中に居るだけでは見えない事が沢山あります。特に小さな村社会に居たのでは自分の姿はまるで見えない。私がどうにかこうにかこの道でやって行けるのは、外側からこの世界に来た事と、常に外側からの視点で琵琶や邦楽を捉えているからかもしれません。

同世代で、世界を飛び回って活躍している仲間がいるというのは嬉しいし、痛快です。

それにしても水口さんいい顔してますな。

俺ものんびりしていられないぜ!!

桜井さんは音大作曲科出身。基本は作曲家です。その探究心からヨーロッパ、アメリカでの留学に飽き足らず、イスラエルへ留学し、ユダヤ、アラブの文化を研究。ヘブライ語、アラム語に通じ、更に雅楽、声明、白拍子の研究研鑽も重ね、合気道の指導者でもあるという幅広い魅力を持っている方です。

今回は桜井さんの龍笛と私の楽琵琶で、古典雅楽の曲も演奏しましたが、邦楽でも邦楽でもこんなに広く対応できる人は他に居ませんね。この素晴らしい知識を系統立ててまとめて、今後琵琶樂人倶楽部だけでなく、色々な所でやって頂こうと思っています。

琵琶樂人倶楽部の前日はお江戸日本橋亭にて古澤錦城作の「明治の炎」 を初演してきました。桂小五郎(木戸考允)を軸に幕末の激動する社会を描いた作品です。まだ初演なので、細かい所が上手くいきませんでしたが、こうした創作琵琶唄が出来あがって行くのは面白いものです。

を初演してきました。桂小五郎(木戸考允)を軸に幕末の激動する社会を描いた作品です。まだ初演なので、細かい所が上手くいきませんでしたが、こうした創作琵琶唄が出来あがって行くのは面白いものです。

ユダヤも、幕末もただの歴史の一コマではないのです。全ては繋がっている。音楽がただ目の前を盛り上げるだけの賑やかしで終ってはつまらない。そこに大きな流れがあり、人間の営みがあり、ロマンがあり、時も場所も、時空を超えて響き合っているからこそ、魅力があるのです。

この大いなる流れを掴むには、幅広い視野と見識、そして大きくものを見渡せる知性が必要ですね。

琵琶楽は千数百年続く日本の伝統です。その中で永田錦心から始まる近代琵琶唄はまだ100年ほどの歴史しかありません。特に私の弾いている錦琵琶は昭和になって出来上がった新しい楽器です。まだこれからという時に、流派の型や技、曲等に固執しているようでは後がありません。これから大きな琵琶楽の歴史の中に、その音を刻んで行くのです。そしてきっと何百年後かに古典となって行く事でしょう。これからやっと始まるのです!!

とにかく今は、何よりも創造力が必要です。それしかない!

ペルシャから現代へ、そして未来へと続くこの流れを、是非大きなうねりのある大河のようなものにして行きたいですね。先ずは素晴らしい曲を作らなければ!!

その後は護国寺でやっている「チベットフェスティバル」へ行ってきました。私は以前、宮島の大聖院でジェツン・ペマさんが講演した時に演奏した事がありまして、その時演奏が終わってから、ペマさんからカターというシルクの布を首にかけてもらった事があり、それ以来なんとなくチベット仏教には関心を寄せているのです。今回も楽しみにしていました。会場ではバター茶を飲み、チベット僧が砂曼荼羅を作っている所をじっくりと観て、本堂ではチベットの声明を聴き、ちょっとうとうとし、帰りにはチベット一の歌姫と言われるパッサン・ドルマさんの演奏も聞いてきました。

その後は護国寺でやっている「チベットフェスティバル」へ行ってきました。私は以前、宮島の大聖院でジェツン・ペマさんが講演した時に演奏した事がありまして、その時演奏が終わってから、ペマさんからカターというシルクの布を首にかけてもらった事があり、それ以来なんとなくチベット仏教には関心を寄せているのです。今回も楽しみにしていました。会場ではバター茶を飲み、チベット僧が砂曼荼羅を作っている所をじっくりと観て、本堂ではチベットの声明を聴き、ちょっとうとうとし、帰りにはチベット一の歌姫と言われるパッサン・ドルマさんの演奏も聞いてきました。 左から3人目の方がパッサンさん。民族楽器ダニェンを弾きながら歌うその声は、凄い声量と迫力。曲も哀愁を感じるような曲調で、大変馴染みやすいものでした。アップピッキングを基本にしている弾き方も興味深かったです。

左から3人目の方がパッサンさん。民族楽器ダニェンを弾きながら歌うその声は、凄い声量と迫力。曲も哀愁を感じるような曲調で、大変馴染みやすいものでした。アップピッキングを基本にしている弾き方も興味深かったです。 色々なものを観て、その世界を感じていると、本当に気持ち良いのです。美味しいものを食べている時に喧嘩する人が居ないのと同じで、常に良い舞台や作品に接していると、ちっちゃなプライド等消えてしまいます。

色々なものを観て、その世界を感じていると、本当に気持ち良いのです。美味しいものを食べている時に喧嘩する人が居ないのと同じで、常に良い舞台や作品に接していると、ちっちゃなプライド等消えてしまいます。

雅楽では唱歌を勉強した後、管と絃を必ず習得し、舞もやります。中世の能も、やはり謡を先ず勉強し、そこから専門の楽器を習うのですが、能全体を勉強して行くので、他の楽器や仕舞等にも精通して行きます。

雅楽では唱歌を勉強した後、管と絃を必ず習得し、舞もやります。中世の能も、やはり謡を先ず勉強し、そこから専門の楽器を習うのですが、能全体を勉強して行くので、他の楽器や仕舞等にも精通して行きます。

現代の感覚で言えばいくつもの楽器をこなすのは、感覚的に解らないかもしれませんが、日本音楽のこうした習慣が、雅楽や能、歌舞伎等を作って行ったと思うと、その教育の仕方には、今後の日本音楽にとって何かのヒントがあるかもしれません。何よりも舞台全体が魅力的になることが一番です。

現代の感覚で言えばいくつもの楽器をこなすのは、感覚的に解らないかもしれませんが、日本音楽のこうした習慣が、雅楽や能、歌舞伎等を作って行ったと思うと、その教育の仕方には、今後の日本音楽にとって何かのヒントがあるかもしれません。何よりも舞台全体が魅力的になることが一番です。 ![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/04/9b3206ca.jpg)

ジョニーハートマンを想わせるような豊かな低音の倍音が特徴で、アドリブも自由自在。エンターティナーとは正にこういう事なのだな、と実感。ハービーさんが入ると、水口さんも俄然ノリノリになって、実に楽しいステージでした。

ジョニーハートマンを想わせるような豊かな低音の倍音が特徴で、アドリブも自由自在。エンターティナーとは正にこういう事なのだな、と実感。ハービーさんが入ると、水口さんも俄然ノリノリになって、実に楽しいステージでした。

アルバムは実は昨年出たものなのですが、水口さんがなかなか忙しく、やっと今年発売記念ライブが実現したのです。録音はフランスでされていて、プロデュースは前出のヌジェさん。サイドのメンバーはCDでは全員フランスの方ですが、昨日は国内最強のメンバーが彼のサポートを務めました。

アルバムは実は昨年出たものなのですが、水口さんがなかなか忙しく、やっと今年発売記念ライブが実現したのです。録音はフランスでされていて、プロデュースは前出のヌジェさん。サイドのメンバーはCDでは全員フランスの方ですが、昨日は国内最強のメンバーが彼のサポートを務めました。 ぐことは出来なかった。ハービーさんの歌いっぷりなど観ていると、もう上手いとか何とかいう事でなく、その存在、ライフスタイルそのものがジャズなのです。私はそんなジャズの自由な大海に憧れ、かぶれて恰好を真似していただけで、多少のものは身に付けたものの、その岸辺で遊ぶことすらろくに出来なかった。

ぐことは出来なかった。ハービーさんの歌いっぷりなど観ていると、もう上手いとか何とかいう事でなく、その存在、ライフスタイルそのものがジャズなのです。私はそんなジャズの自由な大海に憧れ、かぶれて恰好を真似していただけで、多少のものは身に付けたものの、その岸辺で遊ぶことすらろくに出来なかった。

を初演してきました。桂小五郎(木戸考允)を軸に幕末の激動する社会を描いた作品です。まだ初演なので、細かい所が上手くいきませんでしたが、こうした創作琵琶唄が出来あがって行くのは面白いものです。

を初演してきました。桂小五郎(木戸考允)を軸に幕末の激動する社会を描いた作品です。まだ初演なので、細かい所が上手くいきませんでしたが、こうした創作琵琶唄が出来あがって行くのは面白いものです。