梅雨に入りましたね。蒸し暑い中、八王子のギャラリー「ことのは」と、柏の三井ガーデンホテルでの手妻の会等、色々仕事をやってきました。写真を撮っている暇が無かったので、お見せできないのが残念です。

日々舞台を重ねながら、いつも思うことではありますが、舞台から「上手」が聞こえてくるようでは、まだまだ感心されるのが関の山という事です。やる方は何とかミスなく上手くやりたいと思うものですが、観客はそんなことより、感動を求めて舞台に足を運ぶのです。だいたい自分が最高だ!完璧だ!と思う時は、ただ自分に酔っているだけで、何も見えていないですね。

技術や形式、ジャンルそういう目に見える形を忘れてしまう程に、音楽の「その先の世界」を表現するのが我々の仕事ではないか、と最近よく思います。少なくとも私が感動した音楽家は皆そうでした。音楽を超える世界を見せてくれたからこそ、この年になっても、音楽に心惹かれるのだと思います。

技術や形式、ジャンルそういう目に見える形を忘れてしまう程に、音楽の「その先の世界」を表現するのが我々の仕事ではないか、と最近よく思います。少なくとも私が感動した音楽家は皆そうでした。音楽を超える世界を見せてくれたからこそ、この年になっても、音楽に心惹かれるのだと思います。

先日「その先の世界」を感じさせてくれたソプラノ歌手ナタリー・デセイは、10年ほど前、声の不調から2年の間舞台を去り、声帯の手術を受け復帰し、また不調になり再手術を受けたそうです。結果、それまでのレパートリーを捨てざるを得なくなったそうですが、新たな役に挑戦し、現在世界の第一線に復帰、見事なまでの活躍しています。インタビューでも底抜けに明るい彼女に、これほどの壮絶な戦いがあったとは最近になって知ったのですが、この壮絶があったからこそ、「その先の世界」が現れてきたのでしょう。歌手として一番声の出る最高の時期に、歌手の命でもある声帯の手術を経て、さらに次なる舞台に挑む。まさに不屈の精神です。私のような凡人は、自分が築き上げたもの(技術もレパートリーも)をなかなか手放せないものですが、やはり「その先の世界」を見据えている人は、そんな表面的なことに囚われないのですね。

私は自分の本当に求める音楽をどんどんやろうと思います。もう余計なことに囚われている時間はない。ナタリー・デセイのように不屈の精神で邁進することは、私に出来るとは思いませんが、私が感動を持って聴いてきた音楽家達と同じように、自分にしか実現出来ない独自の世界を創りたいと思います。それは先人達の足元にも及ばないでしょうし、また何の評価もされないかもしれません。しかし私が「上手」なんてものを目指した時に、私の音楽のキャリアはそこで終わるのだと思います。私が憧れた音楽家達が目指した「その先の世界」を私も目指したいですね。

さて今週は、5日が定例の琵琶樂人倶楽部、6日は光が丘美術館での演奏会、7日は両国縁処と続きます。少しでも求めるべきところを求めて、琵琶を弾きたいものです。

久しぶりにMet Live viewingに行ってきました。作品はヘンデル作曲の「ジュリアスシーザー」。いつにも増して素晴らしい作品でした。4時間半にも及ぶものでしたが、全く飽きることはありませんでした。

とにかく満足!観終わった後のこの充実感は気持ち良いです。

今回は全ての出演者のレベルが一様にハイレベルでした。誰か一人が舞台を引っ張ると いうのではなく、其々が魅力的に輝いている。その中でもクレオパトラ役のナタリーデセイは、やはりオペラ界を代表するスターですね。もう技術ではなく、その先を歌う事の出来る数少ない歌手と言えるでしょう。彼女の歌声は、音楽という枠を乗り越えて、そのままこちらの心に飛び込んでくるようでした。その他セスト役のアリス・クートと、コルネリア役のパトリシア・バードンの二重唱にも震えるほどの感動を覚えました。

いうのではなく、其々が魅力的に輝いている。その中でもクレオパトラ役のナタリーデセイは、やはりオペラ界を代表するスターですね。もう技術ではなく、その先を歌う事の出来る数少ない歌手と言えるでしょう。彼女の歌声は、音楽という枠を乗り越えて、そのままこちらの心に飛び込んでくるようでした。その他セスト役のアリス・クートと、コルネリア役のパトリシア・バードンの二重唱にも震えるほどの感動を覚えました。

加えて今回は演出が半端ない!!派手という事でなく、頭が柔らかいというべきでしょうか。とにかくMetならではの斬新なものでした。ナタリーデセイは振付をしながら歌うシーンが多くあり、そのブロードウェイばりの演出にびっくり。その他ラストシーンでは、死んだはずの登場人物も出て来て、全員が並ぶという大変面白い演出でした。

<object althtml=" ” width=”425″ height=”350″>

どんなものでも支持されて行くものは、常に世の中と共に進化して行きます。ヘンデルというバロックを代表する古典作品でも、新しい演出で現代に甦り、現代の人を魅了するのです。形が変わり続ける事は世の常でありますが、時代に合わせ形が変わるからこそ、その精神と魅力が受け継がれて行くのではないでしょうか。

ダーウィンの進化論でも、強いものが生き残るのではなく、環境に対応できるものだけが生き残る、と書かれていますが、今日本の中で伝統と言われ、しっかりと伝承されている歌舞伎などを観ると、古典を継承しながらも、時代の変化にフレキシブルに対応しているのが葉はっきりと判ります。だから現代に受け入れられ、現代の人々に支持されて行くのです。琵琶楽はどうでしょう??。

世界の一流を見聞きすることは、私にとって一番の刺激であり勉強です。一流に触れると自分自身が良く見えてきます。自分の良い所やウィークポイントは勿論の事、自分の中の意外な視点や感性、嗜好、志向etc.自分という存在が、優れた芸術作品によってあぶり出されていくようです。

私はこれからの10年で自分の音楽を確立し、充実させていきたいと思っています。その為にも自分の中の「こうでなければ」「こうしなければ」という小さなこだわりを徹底的に排除して、ありのままの自分でありたい。正に正念場です。

Metはいつも私に感動と導きを与えてくれる。何時か私も、聴衆にそんな感動を持って迎えられる舞台をやってみたいな~~。

近江に続き、ツアー後半は大分県の臼杵で演奏してきました。

今回は語りの首藤順子さん(ひいらぎ会)の招きだったのですが、

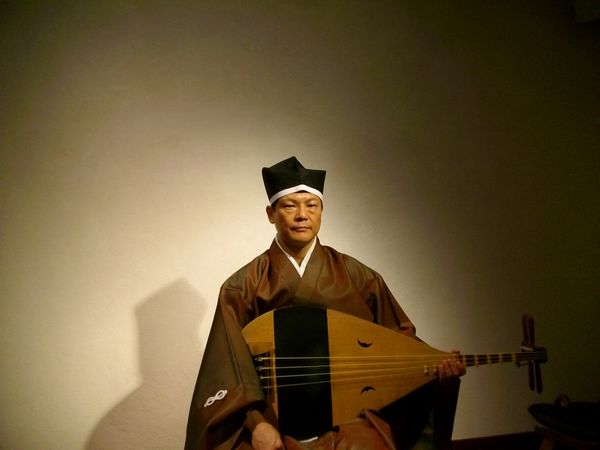

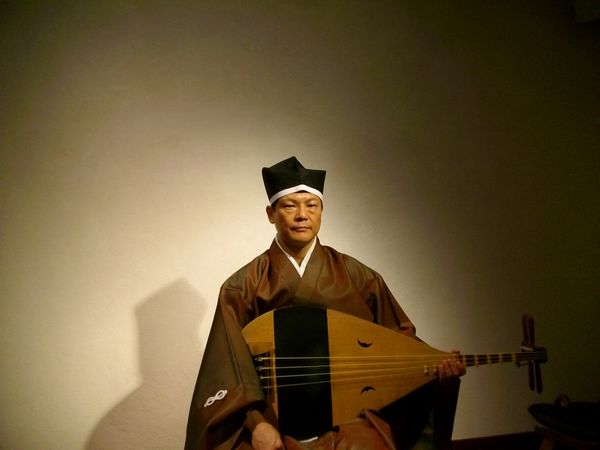

今回は語りの首藤順子さん(ひいらぎ会)の招きだったのですが、 10数年前に大分能楽堂で寶山左衛門先生と御一緒した時に、首藤さんも語りで参加されていて、そんな御縁で今回声をかけて頂きました。場所は多福寺という禅宗のお寺。お客様も120人を軽く超える方々にお越しいただきました。

10数年前に大分能楽堂で寶山左衛門先生と御一緒した時に、首藤さんも語りで参加されていて、そんな御縁で今回声をかけて頂きました。場所は多福寺という禅宗のお寺。お客様も120人を軽く超える方々にお越しいただきました。

演目は、首藤さんの語る平家物語に琵琶を入れたのですが、その他に独奏で「観音華」をぜひやって欲しいというリクエストでしたので、久しぶりに演奏してきました。熊野の補陀落渡海を描いたこの曲は十句観音経も入っていて、お寺での演奏会にはぴったりの選曲でした。最後は定番の「開経偈」を首藤さんの独吟に続いて唄わせて頂きました。

臼杵といえば石仏が有名ですが、この辺りは豊後の小京都とも言われ、近江と同じく古いものが数多く残っています。街並みも大変風情があり、私のような都会人には、色々と見て回るのが楽しかったです。

今回のツアーは割と時間に余裕があり、リハーサルの後などはたっぷり時間があったので 、石仏や周辺の里山をゆっくりと散歩してきました。10数年前にも来たのですが、以前は行けなかった満月寺や最上寺なども回り、途中で「一無彩」という良い感じの喫茶店でお茶したりして、ちょっとゆったりしてきました。こうしたふと気の休まる時間があるというのは、音楽家にとっては嬉しいことです。舞台は緊張状態にあるので、その集中力を保つにも、お散歩時間が大切です。

、石仏や周辺の里山をゆっくりと散歩してきました。10数年前にも来たのですが、以前は行けなかった満月寺や最上寺なども回り、途中で「一無彩」という良い感じの喫茶店でお茶したりして、ちょっとゆったりしてきました。こうしたふと気の休まる時間があるというのは、音楽家にとっては嬉しいことです。舞台は緊張状態にあるので、その集中力を保つにも、お散歩時間が大切です。

そして臼杵には、我が家で毎日頂いているお味噌、フンドーキンの工場があります。ここの麦味噌は最高です!!本当は工場見学までしたかったのですが、さすがにそこまで時間が取れなかった。今度行く時には是非行ってみたいです。

そして臼杵には、我が家で毎日頂いているお味噌、フンドーキンの工場があります。ここの麦味噌は最高です!!本当は工場見学までしたかったのですが、さすがにそこまで時間が取れなかった。今度行く時には是非行ってみたいです。

旅はいわば日常からの解放。知らない土地で、その地の人達と出逢い、 その前で演奏する。それはなかなかスリリングなのです。そしてワクワクとして楽しい。都会に居るだけだと、私のような人間は気が付かないうちに色々なものに囚われてしまう。のんびり生きているつもりでも、何時しか小さな世界の住人に収まっていることに、はっとすることもしばしばあるのです。

その前で演奏する。それはなかなかスリリングなのです。そしてワクワクとして楽しい。都会に居るだけだと、私のような人間は気が付かないうちに色々なものに囚われてしまう。のんびり生きているつもりでも、何時しか小さな世界の住人に収まっていることに、はっとすることもしばしばあるのです。

心が小さな世界に囚われていると、そのまま音楽に出ます。勿論音楽も様々なものに触れていないと、現代の中で訴えるものも出てきません。社会とかけ離れ、オタク状態に居たら、結して良い音楽は生まれないのです。

旅をして、多くの人と出逢い、日常とは違う空気を吸い、色々な文化や風俗に触れる。時々こんな体験が出来るというのはとても素敵な事です。色々な土地の風情を感じてこそ、琵琶は鳴ってくれるのです。琵琶はペルシャの彼方から、シルクロードを渡り日本に辿り着いた楽器。日本でも琵琶法師たちが琵琶を担いで色々な所を旅しました。琵琶は旅をする運命にある楽器なのかもしれません。

これからも私の旅は続くでしょう。それは琵琶に縁のある者の運命なのでしょうね。この運命をじっくりと楽しみたいと思います。

ご無沙汰していました。先々週から、近江~豊後とまわって演奏会をしてきました。今回も充実した演奏会をやらせて頂きました。感謝!

ツアーは先ず近江の常慶寺から。近江は古い歴史があり、京都とも近いこともあって、今でもしっとりとした風情のある街です。

昨年は同じ場所で楽琵琶と笛で演奏したのですが、是非薩摩琵琶も聞いて

昨年は同じ場所で楽琵琶と笛で演奏したのですが、是非薩摩琵琶も聞いて

さすが近江。良いもの、歴史あるものがたくさん残って、土地に根付いています。

こちらは有形文化財になっている、建築家ヴォリーズの設計した旧豊郷小学校。近江商人達は稼いだお金を、教育の現場に惜しみなく注いだのです。志が高いですね。この校舎はとても細かな所まで作り込まれていて、70年前の設計とはとても思えないばかりか、逆に憧れてしまうような建物です。最近はアニメ「けいおん」の舞台としても有名ですが、こうして古き良きものが、今のニーズに合わせて活用され、愛されているのが素晴らしいと思います。

こちらは有形文化財になっている、建築家ヴォリーズの設計した旧豊郷小学校。近江商人達は稼いだお金を、教育の現場に惜しみなく注いだのです。志が高いですね。この校舎はとても細かな所まで作り込まれていて、70年前の設計とはとても思えないばかりか、逆に憧れてしまうような建物です。最近はアニメ「けいおん」の舞台としても有名ですが、こうして古き良きものが、今のニーズに合わせて活用され、愛されているのが素晴らしいと思います。

近江の今の姿からは、多くのものを得、また多くの事を考えさせられました。自分が行くべき道は何か。自分が舞台でやるべき音楽は何か。更に更に考察を深めて行きたいと思います。

さてツアーの後半は九州・豊後の臼杵です。九州の小京都といわれる素敵な町では、またまた素晴らしい演奏会が待っていました。

先日静岡に行って来ました。私はてっちゃんではないのですが、のんびり電車に揺られるのが好きで、地方に行ったら時間のある限り、各駅停車に乗るのを密かな楽しみとしております。静岡と言えば最近の話題は富士山ですが、私は何といっても海。海こそが私の中の静岡です。駿河湾のあの凪の海は、私の少年時の風景そのものなのです。先日も雲ひとつない晴天の中、東海道線に乗って外を眺めていると、 ねぶかわ駅辺りから、目の前にあの穏やかな海が広がってきました。子供の頃、海辺でしょっちゅう日の出を見ていましたので、今でも海を見ると「帰って来たぞ!」という想いが湧きあがります。

ねぶかわ駅辺りから、目の前にあの穏やかな海が広がってきました。子供の頃、海辺でしょっちゅう日の出を見ていましたので、今でも海を見ると「帰って来たぞ!」という想いが湧きあがります。

今、私は残念なことにすっかり都会人になってしまいました。そのせいか親元に居た18歳までの自分と、それ以降海から離れた暮らしをして いる今の自分は、別の人生を歩んでいるような気がしてなりません。海は私の過去と現在を仕切る扉だったのでしょうか・・・。

いる今の自分は、別の人生を歩んでいるような気がしてなりません。海は私の過去と現在を仕切る扉だったのでしょうか・・・。

建礼門院ではないですが、「今は夢 昔は夢」という具合に、過去と現在のどちらが私にとって現実で、どちらが「異界」なのかは私自身にも判りません。ただ、今の私はその二つを行き来することで、一人の人間として成り立っているようです。

最近になって中学時代の友人達と会う事が出来、過去と現在がやっと少し自分の中で繋がるようになりましたが、現代という時代をちょっと斜から見つめると、どう考えても、今のこの社会の方が「異界」のような気がしてなりません。ネット、TV、政治、経済、流通、人心・・・社会全体、色々な事が人間のキャパを超え、まるで人間が大地から少し浮かんで流されるように振りまわされ、生きているつもりにさせられているのではないか、と感じる事もよくあります。こんな中に生息していたら、やはり時々海に帰る必要がありますね。

ドッペルゲンガーのようなもう一人の自分や、自分の中の「異界」がある種闇の投影になってしまうと、かなり厳しい状況になるそうですが、今居る「現実」と思いこんでいるこの場所は、本当に自分の居るべき所なのでしょうか?気が付かない内に「異界」の中に放り込まれているとしたら、そしてここが闇の投影の場所であったら・・・。「欲望」を軸に成り立つ現代社会は果たして現実なのでしょうか、それとも・・・?

せめて音楽は「異界」や「幻想」ではない、血の通うリアルなものでありたいですね。

さて、今日はこれから両国縁処で定例の楽琵会。明日からは関西に向かい、滋賀、大分のお寺で演奏してきます。またゆっくりと各駅停車に乗って海を眺めて楽しんできますよ。

欲望の渦巻く「異界」?から、人間の住む大地へ、しばし身を浸して参ります。

技術や形式、ジャンルそういう目に見える形を忘れてしまう程に、音楽の「その先の世界」を表現するのが我々の仕事ではないか、と最近よく思います。少なくとも私が感動した音楽家は皆そうでした。音楽を超える世界を見せてくれたからこそ、この年になっても、音楽に心惹かれるのだと思います。

技術や形式、ジャンルそういう目に見える形を忘れてしまう程に、音楽の「その先の世界」を表現するのが我々の仕事ではないか、と最近よく思います。少なくとも私が感動した音楽家は皆そうでした。音楽を超える世界を見せてくれたからこそ、この年になっても、音楽に心惹かれるのだと思います。

いうのではなく、其々が魅力的に輝いている。その中でもクレオパトラ役のナタリーデセイは、やはりオペラ界を代表するスターですね。もう技術ではなく、その先を歌う事の出来る数少ない歌手と言えるでしょう。彼女の歌声は、音楽という枠を乗り越えて、そのままこちらの心に飛び込んでくるようでした。その他セスト役のアリス・クートと、コルネリア役のパトリシア・バードンの二重唱にも震えるほどの感動を覚えました。

いうのではなく、其々が魅力的に輝いている。その中でもクレオパトラ役のナタリーデセイは、やはりオペラ界を代表するスターですね。もう技術ではなく、その先を歌う事の出来る数少ない歌手と言えるでしょう。彼女の歌声は、音楽という枠を乗り越えて、そのままこちらの心に飛び込んでくるようでした。その他セスト役のアリス・クートと、コルネリア役のパトリシア・バードンの二重唱にも震えるほどの感動を覚えました。

今回は語りの首藤順子さん(ひいらぎ会)の招きだったのですが、

今回は語りの首藤順子さん(ひいらぎ会)の招きだったのですが、 10数年前に大分能楽堂で寶山左衛門先生と御一緒した時に、首藤さんも語りで参加されていて、そんな御縁で今回声をかけて頂きました。場所は多福寺という禅宗のお寺。お客様も120人を軽く超える方々にお越しいただきました。

10数年前に大分能楽堂で寶山左衛門先生と御一緒した時に、首藤さんも語りで参加されていて、そんな御縁で今回声をかけて頂きました。場所は多福寺という禅宗のお寺。お客様も120人を軽く超える方々にお越しいただきました。

、石仏や周辺の里山をゆっくりと散歩してきました。10数年前にも来たのですが、以前は行けなかった満月寺や最上寺なども回り、途中で「一無彩」という良い感じの喫茶店でお茶したりして、ちょっとゆったりしてきました。こうしたふと気の休まる時間があるというのは、音楽家にとっては嬉しいことです。舞台は緊張状態にあるので、その集中力を保つにも、お散歩時間が大切です。

、石仏や周辺の里山をゆっくりと散歩してきました。10数年前にも来たのですが、以前は行けなかった満月寺や最上寺なども回り、途中で「一無彩」という良い感じの喫茶店でお茶したりして、ちょっとゆったりしてきました。こうしたふと気の休まる時間があるというのは、音楽家にとっては嬉しいことです。舞台は緊張状態にあるので、その集中力を保つにも、お散歩時間が大切です。 そして臼杵には、我が家で毎日頂いているお味噌、フンドーキンの工場があります。ここの麦味噌は最高です!!本当は工場見学までしたかったのですが、さすがにそこまで時間が取れなかった。今度行く時には是非行ってみたいです。

そして臼杵には、我が家で毎日頂いているお味噌、フンドーキンの工場があります。ここの麦味噌は最高です!!本当は工場見学までしたかったのですが、さすがにそこまで時間が取れなかった。今度行く時には是非行ってみたいです。 その前で演奏する。それはなかなかスリリングなのです。そしてワクワクとして楽しい。都会に居るだけだと、私のような人間は気が付かないうちに色々なものに囚われてしまう。のんびり生きているつもりでも、何時しか小さな世界の住人に収まっていることに、はっとすることもしばしばあるのです。

その前で演奏する。それはなかなかスリリングなのです。そしてワクワクとして楽しい。都会に居るだけだと、私のような人間は気が付かないうちに色々なものに囚われてしまう。のんびり生きているつもりでも、何時しか小さな世界の住人に収まっていることに、はっとすることもしばしばあるのです。

昨年は同じ場所で楽琵琶と笛で演奏したのですが、是非薩摩琵琶も聞いて

昨年は同じ場所で楽琵琶と笛で演奏したのですが、是非薩摩琵琶も聞いて

こちらは有形文化財になっている、建築家ヴォリーズの設計した旧豊郷小学校。近江商人達は稼いだお金を、教育の現場に惜しみなく注いだのです。志が高いですね。この校舎はとても細かな所まで作り込まれていて、70年前の設計とはとても思えないばかりか、逆に憧れてしまうような建物です。最近はアニメ「けいおん」の舞台としても有名ですが、こうして古き良きものが、今のニーズに合わせて活用され、愛されているのが素晴らしいと思います。

こちらは有形文化財になっている、建築家ヴォリーズの設計した旧豊郷小学校。近江商人達は稼いだお金を、教育の現場に惜しみなく注いだのです。志が高いですね。この校舎はとても細かな所まで作り込まれていて、70年前の設計とはとても思えないばかりか、逆に憧れてしまうような建物です。最近はアニメ「けいおん」の舞台としても有名ですが、こうして古き良きものが、今のニーズに合わせて活用され、愛されているのが素晴らしいと思います。

ねぶかわ駅辺りから、目の前にあの穏やかな海が広がってきました。子供の頃、海辺でしょっちゅう日の出を見ていましたので、今でも海を見ると「帰って来たぞ!」という想いが湧きあがります。

ねぶかわ駅辺りから、目の前にあの穏やかな海が広がってきました。子供の頃、海辺でしょっちゅう日の出を見ていましたので、今でも海を見ると「帰って来たぞ!」という想いが湧きあがります。 いる今の自分は、別の人生を歩んでいるような気がしてなりません。海は私の過去と現在を仕切る扉だったのでしょうか・・・。

いる今の自分は、別の人生を歩んでいるような気がしてなりません。海は私の過去と現在を仕切る扉だったのでしょうか・・・。