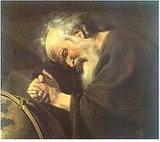

先日久しぶりに、ギリシャ悲劇のアンティゴネーについて書かれたものを読みました。知っている人も多いと思いますが、アンティゴネーは父オイディプスとその実母の間に生まれた近親相姦による子供で、生まながらに罪を背負った存在であり、最後は王国の掟にも怯まずに自分の想いを貫徹し、処刑を言い渡されるという悲劇のヒロインです。色々と研究対象となっている存在ですが、自分の想い・欲望に対して譲歩しないその生き方は、私にとっても一つの理想です。年を追うごとにアンティゴネーの瞳が私に向いているような気がしてなりません。

先日久しぶりに、ギリシャ悲劇のアンティゴネーについて書かれたものを読みました。知っている人も多いと思いますが、アンティゴネーは父オイディプスとその実母の間に生まれた近親相姦による子供で、生まながらに罪を背負った存在であり、最後は王国の掟にも怯まずに自分の想いを貫徹し、処刑を言い渡されるという悲劇のヒロインです。色々と研究対象となっている存在ですが、自分の想い・欲望に対して譲歩しないその生き方は、私にとっても一つの理想です。年を追うごとにアンティゴネーの瞳が私に向いているような気がしてなりません。

アンティゴネーを賛美する人々によると、処刑を言い渡した王クレオーンのように国家や世間の掟に従うのは「善」、アンティゴネーのように人間の(欲望の)掟に従うのは「美」であると言います。

言うまでもなく社会の常識やルールなどの掟は、一定していません。封建社会や軍国の時代の「善」と、現代日本の「善」は全く違うし、国によっても勿論違う。人間が作り出す「善」は実体のない幻想ともいえるでしょう。

我々は、そんなうつろいやすい社会に所属しなければ生きてゆけない。国家だけでなく、会社・流派等、人其々で所属すると感じているものは色々でしょう。そしてその掟を守る「善」という生き方は、その社会に適応し、その時には安定したものであるかも知れませんが、常に矛盾も多く含んでいることも確か。そしてその社会にいる限り、矛盾を冷静に見極めることは難しいものです。

芸術家はずっとそんな「善」に潜む矛盾や、偏狭、偽りを常に暴く存在でした。タブーを破るのはいつの世も芸術家であり、時に革命の原動力ともなり、常識というものを塗り替えていきました。勿論、人間の欲望に従うことを「美」として、その「美」に従って生きるのは大変です。「美」を求めるには湧き上がるような情熱が必要ですが、情熱(Passion)には受難という意味も含まれるように、情熱をもって「美」を求め生きようとしても、社会は個人の身勝手というものを許さない。そう簡単には生かしてくれないのです。しかし芸術家は代償はあっても、「美」を欲してやまない人達なのではないでしょうか。

私自身、現代日本における「善」を全うし、優等生として生きるなんてことは

私自身、現代日本における「善」を全うし、優等生として生きるなんてことは 到底出来ないですし、音楽だけは「美」に従ってやりたいと思います。生き方そのものも「美」に従えばよいのですが、まあドンジョヴァンニにはとてもなれませんし、カルメンのように「私は自由に生きて、自由に死ぬの」とはなかなかいきませんね。「美」の哲学からしたら、これが私の限界・器というものでしょう。しかしせっかく「美」を具現化する音楽というものを生業としているのですから、わざわざ他人の創り出した幻想に囚われる必要はないと思っています。及ばずともアンティゴネーのように、行けるところまで自分の思う所を突き進みたいものです。そうして生み出した私の音楽が人々にさして用のないものだったら消えてゆくでしょうし、魅力あるものだったら、人は求めてくれるでしょう。ただそれだけのこと。

到底出来ないですし、音楽だけは「美」に従ってやりたいと思います。生き方そのものも「美」に従えばよいのですが、まあドンジョヴァンニにはとてもなれませんし、カルメンのように「私は自由に生きて、自由に死ぬの」とはなかなかいきませんね。「美」の哲学からしたら、これが私の限界・器というものでしょう。しかしせっかく「美」を具現化する音楽というものを生業としているのですから、わざわざ他人の創り出した幻想に囚われる必要はないと思っています。及ばずともアンティゴネーのように、行けるところまで自分の思う所を突き進みたいものです。そうして生み出した私の音楽が人々にさして用のないものだったら消えてゆくでしょうし、魅力あるものだったら、人は求めてくれるでしょう。ただそれだけのこと。

音楽家にとって欲するという事は、音楽を美しいと感じる心、そういう音を自ら出したいという気持ち、それこそがその人の根本にある音楽的欲望ではないでしょうか。地位があっても、上手に弾けても、そんなものはその人の属する社会の「善」であって、そこに「美」は無い。私にはそう思えて仕方がないのです。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/06/9b3206ca.jpg) 人は何かに所属するものや形を、いつの時代でも求めます。太古の歴史を見ても、人間は一人では生きてゆけません。社会というものを形成せざるを得ないのです。形あるものに所属することは自分に位置を与え、それを保つので、気持ちは安心します。正当、血筋、流派、学校、会社、古くは爵位等…もうキリがありません。ほかの社会の人にはどうでもいい事としか映らないものでも、そのただ中にいるかぎり、自分を保つことが出来ます。人間の抱えるこうした弱さと幻想に新たな視点を当て、それらを暴き出すのも、芸術の仕事ではないでしょうか。人間はつくづく精神的な生き物だと思いますね。

人は何かに所属するものや形を、いつの時代でも求めます。太古の歴史を見ても、人間は一人では生きてゆけません。社会というものを形成せざるを得ないのです。形あるものに所属することは自分に位置を与え、それを保つので、気持ちは安心します。正当、血筋、流派、学校、会社、古くは爵位等…もうキリがありません。ほかの社会の人にはどうでもいい事としか映らないものでも、そのただ中にいるかぎり、自分を保つことが出来ます。人間の抱えるこうした弱さと幻想に新たな視点を当て、それらを暴き出すのも、芸術の仕事ではないでしょうか。人間はつくづく精神的な生き物だと思いますね。

アンティゴネーの瞳からは、未だにそのゆるぎない意志と「美」が放たれていて、私はその法雨のような眼差しを感じずにはいられないのです。

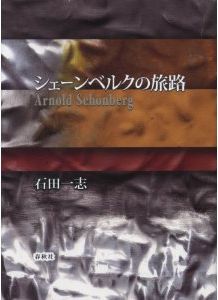

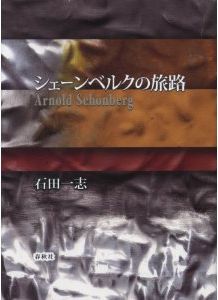

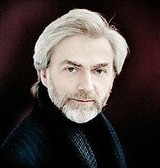

先日、いつもお世話になっている石田一志先生の芸術選奨受賞記念のパーティーが東京三田倶楽部であり、お祝いしてきました。

先生が昨年出したこの「シェーンベルクの旅路」が受賞したのですが、かなりの大作で、私は未だ全部読み切れてません。凄い本です。ぜひ海外でも翻訳して出すべきだ、という声も聞かれ、シェーンベルク研究の本として、歴史に残る作品となると思います。ご興味のある方は挑戦してみて下さい。

先生が昨年出したこの「シェーンベルクの旅路」が受賞したのですが、かなりの大作で、私は未だ全部読み切れてません。凄い本です。ぜひ海外でも翻訳して出すべきだ、という声も聞かれ、シェーンベルク研究の本として、歴史に残る作品となると思います。ご興味のある方は挑戦してみて下さい。

シェーンベルクは、1874年(明治7年)の生まれ。日本では西幸吉によって薩摩琵琶が東京に紹介され広まっていった頃と重なります。ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」が1894年(明治27年)、1912年(明治45年)にはシェーンベルクの「月に憑かれたピエロ」が出来ていますので、西洋の現代音楽と日本の薩摩琵琶が、奇しくも同じ時代に花開いたのです。

私はこの時代の芸術的エネルギーの興隆にとても興味があって、判らないながらもシェーンベルクには大変に惹かれるのです。現代への扉はドビュッシーやラベルによって見いだされ、シェーンベルク、バルトークが開いていったのです。永田錦心はシェーンベルクのひとまわり下の生まれですから、この時期には世界的に、次の時代を作る新しいリーダーが次々と誕生していたのですね。今の私達にはピンときませんが、薩摩琵琶は当時、新時代のシンボルであったのかもしれませんね。

日本では音楽学や評論という分野がとても遅れています。「日本人は感情面が先に来て、論理を持って議論が出来ない」とよく言われますが、何か書けば誹謗中傷などと取られ、それゆえ日本の音楽雑誌などでは感想文ような評論もどきが溢れてしまうのです。 世界視野でみると何とも情けない。

世界視野でみると何とも情けない。

音楽学は芸術音楽をやってゆく上で一番に大切な部分なのです。事実の上に立ってしっかりとした史観を持ち、過去の事例を分析研究してゆくことは、芸術だけでなく学問全体として、そして国家としても大切なことだと思うのですが、現代日本人は音楽でも何でも、個人的な感覚でしか捉えようとしない。「いいものはいい」などと言って個人の感覚レベルで話を終えて、何故それがいいと思うのか、その根源にある歴史的背景や、それらに育まれた感性、民族性という所を探求しようとしない。やはり日本には芸術という概念は根付かないのでしょうか。それとも単に成熟していない民族ということなのでしょうか。

そんな中、石田先生はかなり真摯に、そして時に辛辣に評論を書きます。その評論で方向転換をしてゆく人もいるほどに、確固たる信念と理論を持って書くのです。私はそういう先生の姿勢が好きです。また学者の中には、専門以外はろくに知らないとい方も結構多いのですが、石田先生は大変幅広い範囲の知識を持っていて、前作「モダニズム変奏曲」では、アジアの近現代の流れを大きな視野で捉えています。また琵琶についても大変詳しい。この豊富な知識と、それらをまとめ上げる知性。評価されて当然ですね。だからこそ一緒にお酒を頂きながら話をしていても実に面白い。話が尽きることがないという訳なんです。

真中が石田先生。私も後ろの方に入れさせてもらいました。この日はお祝いに駆け付けた方がとても多かったので、分野別に分けて写真を撮っていました。この写真は演奏家の方々のグループです。

私ならこれだけの大仕事の後は、すぐ一休みとなるところですが、先生はそこで止まらない。淡々としながらも色々な企画を考え、進めている。賞は結果として頂いているものであって、それらに寄りかかってなどいないという事です。勿論人に対しても肩書きで判断などしない。以前、世界的なバレエダンサーK川さんも、キャリアや受賞歴は一切見ないし関係ない、舞台の実力のみで判断する、と言いきっていましたが、これは世界レベルで生きている人には当たり前の事なんです。邦楽界にも世界を視野に入れた、レベルも志も高い人物がどんどん出てきて欲しいですね。

この日は私が知らないだけで、色々な方々が見えていたようですが、私の演奏はどんなふうに聞こえたんでしょうね??。

この日は私が知らないだけで、色々な方々が見えていたようですが、私の演奏はどんなふうに聞こえたんでしょうね??。

仕事が評価されるのはとにかく喜ばしいこと。先生にはこれからまだまだ、ひと仕事もふた仕事も期待しております。

この日は色々な先輩方々と話をさせてもらって、改めて「もっと色々なことを勉強しなくちゃ」と思った一日でもありました。

PS:来月には日本アルバンベルク協会主催による、石田先生の講演もあるようですから、ご興味のある方は問い合わせてみてください。

パリオペラ座Live viewing「カルメン」を観てきました。

「カルメン」はMetでもついこの間エリーナ・ガランチャの主演で見てきたばかりですが、今回はまた一味違った演出でとても楽しめました。やっぱりエンタテイメントの国アメリカと、エスプリの国フランスではずいぶんと違います。先ず上の写真を見てください。真中が主役のカルメン。どう見てもマリリンモンローですよね。アメリカ人の発想では、こういうのは逆にあり得無いのではないかと思いました。

舞台セットもとてもシンプルでした。色々な演出で楽しませてくれるMetスタイルも素敵ですが、これはこれでいい感じです。根本的に魅せるという感覚が違うのでしょうね。

そして今回はオーケストラが素晴らしかった。出だしからちょっとテンポが遅めだったのですが、けっして重たくならないし、弦、管共に音がしっかりブレンドされていて、まとまりが良く、メロディーがしっかりと聞こえてくる。演者のセリフなんかにもきちっとと対応していて、フランス人によるフランスオペラのレベルの高さを見せつけられました。

指揮はフィリップ・ジョルダン、演出はイヴ・ボネーヌ

カルメン: アンア・カテリーナ・アントナッチ

ドン・ホセ: ニコライ・シューコフ

ミカエラ: ゲニア・キューマイヤー

エスカミーリョ: リュドヴィック・テジエ

後に残った印象では、キューマイヤーのミカエラがとてもいい感じでした。見終わった後にその存在感を残すというのは凄いことです。テジエのエスカミーリョも最初出てきた時は、その衣装にドン引きでしたが、実に深い声で存在感がありました。フランスではベテラン中のベテランだそうですが、ぴったりの役だったと思います。全体にアメリカ流の煌めくようなスターはいなかったですが、こういう演出は余計なものが無く、イメージがかえって自由になり、内容が良く見えてきますね。

今回はカルメンやホセの描き方がとてもよかったと思います。カルメンがただの奔放な女性というのでなく、葛藤する姿ひとつとっても、リアルな女性像が出ていました。最後のホセに殺されるシーンは、ナイフで刺されるのが一般的ですが、ホセが持参したウエディングドレスのようなもので首を絞められるようになっていて、ホセの暗く深い狂気のような部分も感じられたし、カルメンもそれに抵抗せず、殺されることに身を任せるように、死に場所を求めていたかのような雰囲気がリアルで自然でした。

また二人のやり取りの場面など、フランスオペラ特有のコミカルな感じ(オペラ・コミークというそうです)も楽しめて、そういう部分のオケとのタイミングも見事に合っていました。オペラは歌がもちろんその中心ですが、演技もポイントの一つですね。

カルメンのようにどこの劇場でもさんざんやりつくされているような演目でも、毎回何かしらのアイデアを盛り込み、創造性を漲らせて取り組んでいくから面白いのです。日本の邦楽はどうでしょうか。「今回の舞台はどんな趣向でやるんだろう」なんてわくわくしながら待つという事をほとんど経験したことがありません。CDでも「次はどんな形で期待を裏切ってくれるんだろう」なんて思わせてくれるアーティストは、邦楽ではなかなか居ないですね。

いつも同じでは聞いている方はやはり飽きてしまいます。そういう人をアーティストとは呼べません。くめども尽きぬ魅力には、ただ練れた芸だけではだめなのです。同じ演目であっても常に豊かな創造力で、毎回新鮮な気持ちで取り組むような姿勢が必要です。お見事を目指しているようでは、聴衆はついてきません。そしてもちろんどんどん新作が出来ていかなければ、せっかくの古典作品も淀んでしまいます。

いつも同じでは聞いている方はやはり飽きてしまいます。そういう人をアーティストとは呼べません。くめども尽きぬ魅力には、ただ練れた芸だけではだめなのです。同じ演目であっても常に豊かな創造力で、毎回新鮮な気持ちで取り組むような姿勢が必要です。お見事を目指しているようでは、聴衆はついてきません。そしてもちろんどんどん新作が出来ていかなければ、せっかくの古典作品も淀んでしまいます。

常に追求し、創造し、魅せることの出来る、そんな邦楽人がもっともっと出てきて欲しいものです。

さあ、次の舞台が待っています。

先日「その先の世界へ」という記事を書いたら、色々な人から声をかけられて、楽しい話が弾みました。音楽系以外の方が多かったですが、みなさん「その先の世界」に関心が高いのですね。

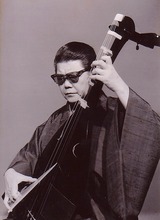

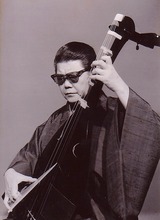

テンペストより

テンペストより私は邦楽家ではあまりいないタイプでして、やる度にイントロやエンディングを変えます。勿論途中のフレーズも唄の節も、その時々に合わせてどんどん変えます。舞台に立つまでどうやるかは全く決めていません。場の響きやお客さんの雰囲気が毎回違うので、私はそういうことにフレキシブルに反応して変化してゆきます。

「ジャズに名演奏あって、名曲なし」という言葉がありますが、「ジャズ」を「琵琶」に変えると、正に私の演奏家としての音楽的信条となります。私の作曲作品にはデュオが多いのですが、作品として形を成すより、パーフォーマンスとして舞台の上で成立するように、即興をする場面をあえて入れてある曲が多くあります。だから毎回違う。そこを狙っているのです。それはその時にしか起こりえない音楽を求めているからです。即興とはある意味とても危ういのですが、用意したもの、稽古してばっちり練習したものでない。自分でも気が付かない未知の自分が出てきたりするので、「その先の世界」に行く一つの手段でもあります。

「ジャズに名演奏あって、名曲なし」という言葉がありますが、「ジャズ」を「琵琶」に変えると、正に私の演奏家としての音楽的信条となります。私の作曲作品にはデュオが多いのですが、作品として形を成すより、パーフォーマンスとして舞台の上で成立するように、即興をする場面をあえて入れてある曲が多くあります。だから毎回違う。そこを狙っているのです。それはその時にしか起こりえない音楽を求めているからです。即興とはある意味とても危ういのですが、用意したもの、稽古してばっちり練習したものでない。自分でも気が付かない未知の自分が出てきたりするので、「その先の世界」に行く一つの手段でもあります。

邦楽の皆さんはもっときちっとしてますね。中には師匠の演奏を細部まで寸分違わず再現してゆく方もいます。しかしその演奏は師匠とはずいぶん感じが違うことが多いです。師匠は自分の表現を存分にやっているでしょうから、良い悪いという事でなく、追随する方は気持ちの部分がもう全く師匠とは違うし、形は似ていても、中身が別ものになるのは当たり前だと思います。

私は常に聴衆とのコミュニケーションで音楽が出来上がると思っているので、その場で自由に変えるのが一番自然に感じます。以前大分能楽堂で、笛の寶山左衛門先生と先生のお弟子さん二人+私という構成で寶先生の曲を演奏したことがあったのですが、本番の舞台でエンディングを変えてしまいました。寶先生は面白がっていましたが、お弟子さん二人は目を白黒させて引きつっていましたね。真面目なお弟子さん達でしたので、申し訳ないな、と思ったのですが、その時は音楽的にその方が良いと判断したので、そうさせていただきました。

クラシックでも、演奏活動を止め、一切の余計なものを排することの出来るレコーディングに特化していったグレン・グールドと、CDなどの雑音を排したスタジオ録音等は不自然であるとして、舞台演奏に特化して、録音をほとんど止めてしまったクリスチャン・ツィメルマンがいますが、どう考えても私はツィメルマン派ですね。

かつて鶴田錦史は、「古典というのはね、やっぱり時代に応じて変わるべきものだと思っている」と言いましたが、私もどんどん変わるべきだと思います。鶴田の演奏も、やる時々で変わっていたと聞きますが、永田錦心が明治という新しい時代に新しい琵琶樂を創造したこと考えると、鶴田は永田錦心の志をしっかり受け継いでいたのだと思います。時代も変われば、音楽も変わる、これはごくごく自然なことではないでしょうか。

ちょっと余談ですが、永田錦心が琵琶新聞紙上に面白い言葉を残しています。まだ30代の頃の発言です。

「多くの水号者(名取)がその地位にあぐらを掻いて、自分をその教祖に祭り上げている。自分はその肥大した組織の様を見て後悔していると共 に、それをいずれ破壊するつもりだ。そして西洋音楽を取り入れた新しい琵琶楽を創造する天才が現れるのを熱望する(意訳)」あ~~惚れ惚れするような言葉ですね。西洋音楽云々という所は時代性を感じますが、常に時代の音を求め、権威や肩書きに寄りかかることをけっして許さない、これぞ芸術家の矜持です。拍手!!

バッハでもバロックオペラでも、「現代の中での古典」として演奏され研究されます。そこが一番のキーポイ

ントだと思います。「現代社会に生きる古典」という所を見失ってしまうと、過去の資料の再現という事にしかならず、もはや音楽ではなく

なってしまいます。音楽は常に時代と共にあり、一期一会のものなのです。

今この時に響き渡るのが音楽。場によっても、時代によっても音楽はその時々で息づいて、豊かな命を輝かせていることが、音楽としての本質です。古典でも新作でも、現代人が弾き、現代人が聴く。私は現代の人を、この豊饒なる琵琶の響きの森に誘いたいですね。

今週は定例の琵琶樂人倶楽部、楽琵会に加え、光が丘美術館での演奏会をやってきました。

ここでは以前も一度演奏したことがあるのですが、本当に素晴らしい空間なのです。落ち着いた風情、適度な響きなどなど色々なものがしっとりと調和している。だからとても自然に気持ち良く表現することが出来るのです。

ここでは以前も一度演奏したことがあるのですが、本当に素晴らしい空間なのです。落ち着いた風情、適度な響きなどなど色々なものがしっとりと調和している。だからとても自然に気持ち良く表現することが出来るのです。

今回も版画家の井上員男先生による平家物語の版画に囲まれて演奏してきたのですが、この作品は実に壮大でかつ繊細。素晴らしい!。皆様にも是非一度観て頂きたいと思います。

こうして日々演奏会に追われて過ごしていると、本当に多くの方に出逢い、話をする機会に恵まれます。先日も陶芸家の佐藤三津江さんの自由な発想の作品達を見ていて、行くべき道を歩むとはどんなことなのか、お話しを伺いながら頭を巡らせてきました。

もうずっと以前になりますが、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶奏者で仕事受けている内はまだまだだよ。塩高本人を指名されて仕事するようになりなさい」とアドヴァイスを受け、その言葉を目標に自分の思う所を只管やって来ました。周りを見れば、邦楽でも一流の方は皆さん確固たる自分のスタイルを持って大舞台を張っています。刺激になりました。しかしまだまだこの世界には、真逆の姿も溢れているのも確か。演奏家はただ舞台で真摯に演奏すればよいものを、音を出す前に、○○流・○○門下・○伝etc.が先に口をついて出てしまうのは何とも…。

もうずっと以前になりますが、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶奏者で仕事受けている内はまだまだだよ。塩高本人を指名されて仕事するようになりなさい」とアドヴァイスを受け、その言葉を目標に自分の思う所を只管やって来ました。周りを見れば、邦楽でも一流の方は皆さん確固たる自分のスタイルを持って大舞台を張っています。刺激になりました。しかしまだまだこの世界には、真逆の姿も溢れているのも確か。演奏家はただ舞台で真摯に演奏すればよいものを、音を出す前に、○○流・○○門下・○伝etc.が先に口をついて出てしまうのは何とも…。

武満徹が独学なのはよく知られていますが、その音楽が伝統であれ革新であれ、社会に音楽を響かせるには、 どうしても過去を学ぶ必要があります。それは武満さんもジョンレノンも同じでしょう。私も自分なりに学んでいますが、何を学んでもあくまで自分の音楽を舞台で表現します。古典だろうがなんだろうが聴衆が共感する音楽であれば、おのずと受け継がれて行くだろうし、そうでなければ、明清楽のように途絶えてゆく。それはその音楽の持つ器と定めというものだと思います。

どうしても過去を学ぶ必要があります。それは武満さんもジョンレノンも同じでしょう。私も自分なりに学んでいますが、何を学んでもあくまで自分の音楽を舞台で表現します。古典だろうがなんだろうが聴衆が共感する音楽であれば、おのずと受け継がれて行くだろうし、そうでなければ、明清楽のように途絶えてゆく。それはその音楽の持つ器と定めというものだと思います。

私が以前習ったT先生は、私が入った頃「これから家元制度を止め、名前の伝授もしない」と宣言したので、私はそこで勉強することにしたのです。音楽が、舞台が全てだという、T先生の言葉に共鳴したのです。まだ成立して間もない流派でしたが、ここなら一流を目指せると思いました。

自分の道を歩むという事は、多様な社会の中で生きて行く事と思っています。何かに寄りかかっていなければ存在し得ないのでは情けない。現実社会の中で、一個の自立した存在として生きていなければ、誰もその音楽を聴いてくれないと思うのですが、如何でしょうか。全ては今を生きる聴衆が支持するかどうかだと思います。

結局人間には人其々生きることの出来る範囲というものがあります。器といってもよいでしょう。FBでイイネを押してもらって満足ならそれはそれ。ライブこそ自分の居場所という人も居れば、大舞台に打って出る人も居る。何を目指すかは本人の意識次第。それが実現するかは器次第。小さくても大きくても、本人なりに生きてゆくことが一番だと思います。

今では尺八や筝でも、五線譜を使って、カラオケで演歌や歌謡曲を楽しむお稽古場がいくつもあるそうです。基本だと思っていたものも、どんどんと変化して行くのが世の中。自分が拒否しても、社会は次々に新しいものを受け入れてゆく。ヘラクレイトスのパンタレイ(万物流転)は昔も今も世の在り様です。物も形も、価値観も何も変わらぬものはないということだけが事実です。

今では尺八や筝でも、五線譜を使って、カラオケで演歌や歌謡曲を楽しむお稽古場がいくつもあるそうです。基本だと思っていたものも、どんどんと変化して行くのが世の中。自分が拒否しても、社会は次々に新しいものを受け入れてゆく。ヘラクレイトスのパンタレイ(万物流転)は昔も今も世の在り様です。物も形も、価値観も何も変わらぬものはないということだけが事実です。

私のこの音色もいつか消えてゆくことでしょう。50年後は、全く違う琵琶楽が主流になっているかもしれません。幕末の正派薩摩琵琶が、ノヴェンバーステップスなど考えられなかったように・・・。

自分の出す音がはかなく消える音であっても、私は自分が奏でている以上、余計な鎧を着ることなく素直な気持ちでその音に向き合いたいと思います。後は良くも悪くも、私が今持っている器が、ふさわしいステージにその音を導いてくれることでしょう。

「我が為す事は、我のみぞ知る」坂本竜馬

先日久しぶりに、ギリシャ悲劇のアンティゴネーについて書かれたものを読みました。知っている人も多いと思いますが、アンティゴネーは父オイディプスとその実母の間に生まれた近親相姦による子供で、生まながらに罪を背負った存在であり、最後は王国の掟にも怯まずに自分の想いを貫徹し、処刑を言い渡されるという悲劇のヒロインです。色々と研究対象となっている存在ですが、自分の想い・欲望に対して譲歩しないその生き方は、私にとっても一つの理想です。年を追うごとにアンティゴネーの瞳が私に向いているような気がしてなりません。

先日久しぶりに、ギリシャ悲劇のアンティゴネーについて書かれたものを読みました。知っている人も多いと思いますが、アンティゴネーは父オイディプスとその実母の間に生まれた近親相姦による子供で、生まながらに罪を背負った存在であり、最後は王国の掟にも怯まずに自分の想いを貫徹し、処刑を言い渡されるという悲劇のヒロインです。色々と研究対象となっている存在ですが、自分の想い・欲望に対して譲歩しないその生き方は、私にとっても一つの理想です。年を追うごとにアンティゴネーの瞳が私に向いているような気がしてなりません。

私自身、現代日本における「善」を全うし、優等生として生きるなんてことは

私自身、現代日本における「善」を全うし、優等生として生きるなんてことは 到底出来ないですし、音楽だけは「美」に従ってやりたいと思います。生き方そのものも「美」に従えばよいのですが、まあドンジョヴァンニにはとてもなれませんし、カルメンのように「私は自由に生きて、自由に死ぬの」とはなかなかいきませんね。「美」の哲学からしたら、これが私の限界・器というものでしょう。しかしせっかく「美」を具現化する音楽というものを生業としているのですから、わざわざ他人の創り出した幻想に囚われる必要はないと思っています。及ばずともアンティゴネーのように、行けるところまで自分の思う所を突き進みたいものです。そうして生み出した私の音楽が人々にさして用のないものだったら消えてゆくでしょうし、魅力あるものだったら、人は求めてくれるでしょう。ただそれだけのこと。

到底出来ないですし、音楽だけは「美」に従ってやりたいと思います。生き方そのものも「美」に従えばよいのですが、まあドンジョヴァンニにはとてもなれませんし、カルメンのように「私は自由に生きて、自由に死ぬの」とはなかなかいきませんね。「美」の哲学からしたら、これが私の限界・器というものでしょう。しかしせっかく「美」を具現化する音楽というものを生業としているのですから、わざわざ他人の創り出した幻想に囚われる必要はないと思っています。及ばずともアンティゴネーのように、行けるところまで自分の思う所を突き進みたいものです。そうして生み出した私の音楽が人々にさして用のないものだったら消えてゆくでしょうし、魅力あるものだったら、人は求めてくれるでしょう。ただそれだけのこと。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/06/9b3206ca.jpg) 人は何かに所属するものや形を、いつの時代でも求めます。太古の歴史を見ても、人間は一人では生きてゆけません。社会というものを形成せざるを得ないのです。形あるものに所属することは自分に位置を与え、それを保つので、気持ちは安心します。正当、血筋、流派、学校、会社、古くは爵位等…もうキリがありません。ほかの社会の人にはどうでもいい事としか映らないものでも、そのただ中にいるかぎり、自分を保つことが出来ます。人間の抱えるこうした弱さと幻想に新たな視点を当て、それらを暴き出すのも、芸術の仕事ではないでしょうか。人間はつくづく精神的な生き物だと思いますね。

人は何かに所属するものや形を、いつの時代でも求めます。太古の歴史を見ても、人間は一人では生きてゆけません。社会というものを形成せざるを得ないのです。形あるものに所属することは自分に位置を与え、それを保つので、気持ちは安心します。正当、血筋、流派、学校、会社、古くは爵位等…もうキリがありません。ほかの社会の人にはどうでもいい事としか映らないものでも、そのただ中にいるかぎり、自分を保つことが出来ます。人間の抱えるこうした弱さと幻想に新たな視点を当て、それらを暴き出すのも、芸術の仕事ではないでしょうか。人間はつくづく精神的な生き物だと思いますね。

先生が昨年出したこの「シェーンベルクの旅路」が受賞したのですが、かなりの大作で、私は未だ全部読み切れてません。凄い本です。ぜひ海外でも翻訳して出すべきだ、という声も聞かれ、シェーンベルク研究の本として、歴史に残る作品となると思います。ご興味のある方は挑戦してみて下さい。

先生が昨年出したこの「シェーンベルクの旅路」が受賞したのですが、かなりの大作で、私は未だ全部読み切れてません。凄い本です。ぜひ海外でも翻訳して出すべきだ、という声も聞かれ、シェーンベルク研究の本として、歴史に残る作品となると思います。ご興味のある方は挑戦してみて下さい。 世界視野でみると何とも情けない。

世界視野でみると何とも情けない。

この日は私が知らないだけで、色々な方々が見えていたようですが、私の演奏はどんなふうに聞こえたんでしょうね??。

この日は私が知らないだけで、色々な方々が見えていたようですが、私の演奏はどんなふうに聞こえたんでしょうね??。

いつも同じでは聞いている方はやはり飽きてしまいます。そういう人をアーティストとは呼べません。くめども尽きぬ魅力には、ただ練れた芸だけではだめなのです。同じ演目であっても常に豊かな創造力で、毎回新鮮な気持ちで取り組むような姿勢が必要です。お見事を目指しているようでは、聴衆はついてきません。そしてもちろんどんどん新作が出来ていかなければ、せっかくの古典作品も淀んでしまいます。

いつも同じでは聞いている方はやはり飽きてしまいます。そういう人をアーティストとは呼べません。くめども尽きぬ魅力には、ただ練れた芸だけではだめなのです。同じ演目であっても常に豊かな創造力で、毎回新鮮な気持ちで取り組むような姿勢が必要です。お見事を目指しているようでは、聴衆はついてきません。そしてもちろんどんどん新作が出来ていかなければ、せっかくの古典作品も淀んでしまいます。

「ジャズに名演奏あって、名曲なし」という言葉がありますが、「ジャズ」を「琵琶」に変えると、正に私の演奏家としての音楽的信条となります。私の作曲作品にはデュオが多いのですが、作品として形を成すより、パーフォーマンスとして舞台の上で成立するように、即興をする場面をあえて入れてある曲が多くあります。だから毎回違う。そこを狙っているのです。それはその時にしか起こりえない音楽を求めているからです。即興とはある意味とても危ういのですが、用意したもの、稽古してばっちり練習したものでない。自分でも気が付かない未知の自分が出てきたりするので、「その先の世界」に行く一つの手段でもあります。

「ジャズに名演奏あって、名曲なし」という言葉がありますが、「ジャズ」を「琵琶」に変えると、正に私の演奏家としての音楽的信条となります。私の作曲作品にはデュオが多いのですが、作品として形を成すより、パーフォーマンスとして舞台の上で成立するように、即興をする場面をあえて入れてある曲が多くあります。だから毎回違う。そこを狙っているのです。それはその時にしか起こりえない音楽を求めているからです。即興とはある意味とても危ういのですが、用意したもの、稽古してばっちり練習したものでない。自分でも気が付かない未知の自分が出てきたりするので、「その先の世界」に行く一つの手段でもあります。

ここでは以前も一度演奏したことがあるのですが、本当に素晴らしい空間なのです。落ち着いた風情、適度な響きなどなど色々なものがしっとりと調和している。だからとても自然に気持ち良く表現することが出来るのです。

ここでは以前も一度演奏したことがあるのですが、本当に素晴らしい空間なのです。落ち着いた風情、適度な響きなどなど色々なものがしっとりと調和している。だからとても自然に気持ち良く表現することが出来るのです。

もうずっと以前になりますが、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶奏者で仕事受けている内はまだまだだよ。塩高本人を指名されて仕事するようになりなさい」とアドヴァイスを受け、その言葉を目標に自分の思う所を只管やって来ました。周りを見れば、邦楽でも一流の方は皆さん確固たる自分のスタイルを持って大舞台を張っています。刺激になりました。しかしまだまだこの世界には、真逆の姿も溢れているのも確か。演奏家はただ舞台で真摯に演奏すればよいものを、音を出す前に、○○流・○○門下・○伝etc.が先に口をついて出てしまうのは何とも…。

もうずっと以前になりますが、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶奏者で仕事受けている内はまだまだだよ。塩高本人を指名されて仕事するようになりなさい」とアドヴァイスを受け、その言葉を目標に自分の思う所を只管やって来ました。周りを見れば、邦楽でも一流の方は皆さん確固たる自分のスタイルを持って大舞台を張っています。刺激になりました。しかしまだまだこの世界には、真逆の姿も溢れているのも確か。演奏家はただ舞台で真摯に演奏すればよいものを、音を出す前に、○○流・○○門下・○伝etc.が先に口をついて出てしまうのは何とも…。 どうしても過去を学ぶ必要があります。それは武満さんもジョンレノンも同じでしょう。私も自分なりに学んでいますが、何を学んでもあくまで自分の音楽を舞台で表現します。古典だろうがなんだろうが聴衆が共感する音楽であれば、おのずと受け継がれて行くだろうし、そうでなければ、明清楽のように途絶えてゆく。それはその音楽の持つ器と定めというものだと思います。

どうしても過去を学ぶ必要があります。それは武満さんもジョンレノンも同じでしょう。私も自分なりに学んでいますが、何を学んでもあくまで自分の音楽を舞台で表現します。古典だろうがなんだろうが聴衆が共感する音楽であれば、おのずと受け継がれて行くだろうし、そうでなければ、明清楽のように途絶えてゆく。それはその音楽の持つ器と定めというものだと思います。

今では尺八や筝でも、五線譜を使って、カラオケで演歌や歌謡曲を楽しむお稽古場がいくつもあるそうです。基本だと思っていたものも、どんどんと変化して行くのが世の中。自分が拒否しても、社会は次々に新しいものを受け入れてゆく。ヘラクレイトスのパンタレイ(万物流転)は昔も今も世の在り様です。物も形も、価値観も何も変わらぬものはないということだけが事実です。

今では尺八や筝でも、五線譜を使って、カラオケで演歌や歌謡曲を楽しむお稽古場がいくつもあるそうです。基本だと思っていたものも、どんどんと変化して行くのが世の中。自分が拒否しても、社会は次々に新しいものを受け入れてゆく。ヘラクレイトスのパンタレイ(万物流転)は昔も今も世の在り様です。物も形も、価値観も何も変わらぬものはないということだけが事実です。