舞台「誓い~奇跡のシンガー」の事件は皆さんご存知だと思います。事件そのものについては色々なことが言われておりますし、原作者のブログも大変話題になっていますが、事件そのものよりも、著作権や文化、芸術というものを現代日本人がどう感じているかが、こういう事件から伺えます。

日本では著作権というものが、本当にないがしろにされてきました。はっきり言って日本の常識は世界の非常識と言えるでしょう。世の中がグローバル社会になって行っても、こういう意識だけは変わりませんね。ダンス系の会など以前は無法地帯で、有名な踊り手の方でも、何の罪の意識も無く勝手に音楽を使っていたものです。私のCDも、連絡一つ無く使われていることがよくありました。最近でも時々あります。結局日本人全体に、作曲家や作品に対する尊敬も無ければ、敬意のかけらも無いのです。少しずつ良くなっては来ていますが、まだまだその意識は低いですね。

美術でも音楽でも、ものを生み出すという事がどういう事か、まだまだ認識されていません。社会全体が作品を商品としてしか見ておらず、そこには芸術も文化も無く、ビジネスしかないのです。芸術など特になくてもいいというような意識がまだまだ蔓延っている。残念ながらこれが今の日本の姿です。

何よりも著作物や作者への敬意があって、そこから展開してゆけば、こういう事件は無いはずです。

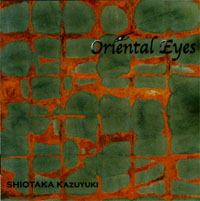

余談ですが、私のこの二つのCDは無断使用の頻度が高いみたいです。

今回の事件のような当事者たちは今後、文化芸術に対し敬意を払うようになるだろうか。やり手プロデューサーとしてヒットを飛ばし、業界で息巻いていることしか考えていないような人が、芸術や文化の重要性と素晴らしさに目覚め、敬意と尊敬を持って接し、自らのしてきたことを反省するだろうか???私は無いと思います。

事情も何も熟知している者が勝手に著作物を利用・悪用する事は、れっきとした芸術に対するモラル違反。何らかの重いペナルティーを今後科

すべきでしょう。

ただ、私はがんじがらめに権利意識を持つことは良くないとも思っています。ネット上に写真でも音源でも出していれば、それはもうある程度利用されるのは覚悟の上でないと出すことは出来ません。舞台に立つこと自体がすでに、覚悟が無ければ自分の姿は晒せません。写真はどこでも撮られるし、勝手なこともどんどん書かれ、言われる。舞台人とはそういう存在です。だからプロはそれらを想定して、守るべきものを守る術をしっかり持っていなくてはいけないのです。

現在、邦楽に於いて著作権はあってないようなものです。お稽古したものなら著作権など関係なくどんどん舞台でやっていいと思っている人がいかに多いか。大変残念ですが、世の中から見たらあり得ない状況です。譜面は勝手にコピーするは、連絡も無く勝手に演奏するは、もう著作権という意識すら無いかのようです。

また演奏会に対する意識もほとんど出来ていないのだと思います。おさらい会もライブも、自分主催の演奏会も全部一緒くたで、区別なく演奏しているその意識自体が問題だと思います。

また演奏会に対する意識もほとんど出来ていないのだと思います。おさらい会もライブも、自分主催の演奏会も全部一緒くたで、区別なく演奏しているその意識自体が問題だと思います。

演奏会はあくまで自分の音楽を主張し、披露する場。その創造性や哲学を音楽で具現化するのが目的です。古典作品をやるのであっても、自分の哲学に乗っ取った解釈や、想いや、研究を自分の音楽として聴いていただく場が演奏会です。流派の肩書きをぶら下げて「お上手」を披露するのはあくまでアマチュア世界の事。おさらい会と同じです。プロはそんなことはしない。自分の音楽を聴いていただくのがプロです。だから著作権にも著作隣接権にもしっかり意識を持たないといけないのです。プロの世界とアマチュアのお稽古事を混同してはいけない!。

美術でも文学でも、他の音楽ジャンルでも、こんなことをまだやっているのは邦楽だけです。著作権意識一つとっても、このグローバルな時代に未だこんな状態では、どんどん孤立して滅びるしかないと思うのは私だけでしょうか??。心ある有志、若手がどんどんと出てきて、邦楽界をお稽古事の世界から、芸術音楽を発信する世界へと導いて欲しい。私も微力ながら頑張りたいと思います。

著作権は登録していなければ勝手に使ってよいというものではありません。人権と同じく、作った人にそのまま付随する

ものです。著作権協会はそれを管理し、その管理を作者が頼んでいる、に過ぎないのです。こういう根本を間違えてはいけない。そして作る側ももっと作者としての矜持を持って生きるべきだと思います。私もとある団体に管理をお願いしていますが、たとえしていなくても、作曲者や作品に対しては、尊敬、敬意をもって接するのが文化国家としての、文化国家に生きる者としての良識というものです。こういう事が定着していない国には成熟も知性も無いに等しい。文化があってこその国家なのです。

それだけ、「創り出す」、「生み出す」という行為は神聖なものだと、私は思っています。皆様はどう思いますか。

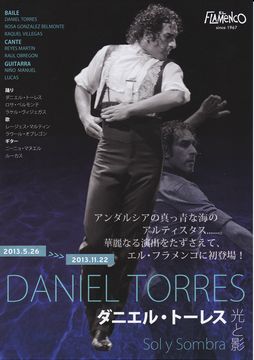

先日、新宿のエルフラメンコにて、ダニエルトーレスの舞台を観てきました。

ダニエルトーレスの舞台はかなり作りこんでいて、どの場面でも魅せる魅せる!。クリスティーナオヨスの舞踊団で鍛えたそのダンス(フラメンコではバイレと言います)は古典を踏まえながらもモダン。凄いハイレベルでした。リズムの決まりっぷりといったら、もう!気持ち良い程にビシビシっとこちらの体が震えるほど!!。男性のフラメンコダンサーで、これほどの踊りを観たのはマノレテ以来久しぶりです。ホアキンコルテスを映像で観た時も強烈なものを感じましたが、今日は久しぶりにやられました。

女性の踊り手はラケルヴィジュカスとロサゴンザーレスベルモンテ。ギタリストはニーニョマニエルとルーカスという布陣。とにかく皆さん凄い凄い凄い!

血湧き肉躍り、まさに民族の血が沸騰していましたね。フラメンコは常に進化していて、ギターだけ見ても30年前とは桁が違います。パコデルシアが出て以降、そのレベルは格段に上がり、現代ではトマティート、ビセンテアミーゴ等凄腕のギタリストがフラメンコ界をどんどん飛び出して活動しています。パコが70年代80年代にアルディメオラ、ジョンマクラフリン、チックコリアというジャズ界のトップ達に一歩も引けを取らない技量と魅力を世界に示したことで、フラメンコ全体の底上げをしたと言ってよいでしょう。和音の使い方も更にモダンになって来ています。

血湧き肉躍り、まさに民族の血が沸騰していましたね。フラメンコは常に進化していて、ギターだけ見ても30年前とは桁が違います。パコデルシアが出て以降、そのレベルは格段に上がり、現代ではトマティート、ビセンテアミーゴ等凄腕のギタリストがフラメンコ界をどんどん飛び出して活動しています。パコが70年代80年代にアルディメオラ、ジョンマクラフリン、チックコリアというジャズ界のトップ達に一歩も引けを取らない技量と魅力を世界に示したことで、フラメンコ全体の底上げをしたと言ってよいでしょう。和音の使い方も更にモダンになって来ています。

考えてみれば、フラメンコは、ずっと民族の音楽として受け継がれ、発展し、今に伝えられている。途切れていないのです。それに比べて邦楽は明治で一つの断絶があり、また第二次大戦以降も再び断絶があって、今や日本人でもろくに聞いたことがないという程に社会と隔絶している。この差は実に大きいですね。

例えば、食事は生活に直結しているから、カレーだろうがスパゲッティだろうが、意識もしていない 内に和風化してしまう。同じようにフラメンコの踊り手は、何をやっても、どうしてもフラメンコになってしまう位、もう自分の血肉になっているのです。そう思うと、現在の邦楽の現状は悲しいばかりですね。

内に和風化してしまう。同じようにフラメンコの踊り手は、何をやっても、どうしてもフラメンコになってしまう位、もう自分の血肉になっているのです。そう思うと、現在の邦楽の現状は悲しいばかりですね。

過去から続く邦楽の下地というものがほとんど無い現代日本人にとって、自国の音楽とは歌謡曲、演歌、Jポップというところでしょうか。それもまぎれもない今の日本の音楽ですが、完全とは言わないまでも、ほとんど伝統や歴史とは断絶、遮断されてしまっているのが現状です。そこには平家物語も源氏物語もないのですから・・・・。

ただ今後の日本音楽に希望が無い訳ではありません。伝統音楽は現代の社会に根付いてはいないし、薩摩琵琶にも明確な古典曲は残っていませんが、形式は無くなっても、「うた」はまだ死に絶えていない。歌や語りというものは、今後の日本音楽にとっても、姿形を変え、大きな要素として受け継がれるのではないかと思っています。私はそうした古来からの日本音楽を踏まえた上で、あえてそこから離れてゆくことも含めて、モダンスタイルを作ろうと思っています。

ただ今後の日本音楽に希望が無い訳ではありません。伝統音楽は現代の社会に根付いてはいないし、薩摩琵琶にも明確な古典曲は残っていませんが、形式は無くなっても、「うた」はまだ死に絶えていない。歌や語りというものは、今後の日本音楽にとっても、姿形を変え、大きな要素として受け継がれるのではないかと思っています。私はそうした古来からの日本音楽を踏まえた上で、あえてそこから離れてゆくことも含めて、モダンスタイルを作ろうと思っています。

日本がこれまで歩んで来た道は、今更変えようがありません。フラメンコのように綿々とつながる音楽が我々に無くとも、独自の感性は確かに持っている。だったら永田錦心のようにどんどん新時代の日本音楽を創って行くべきではないでしょうか。

音楽を取り巻く状況は様々です。フラメンコでも、70年代まではフランコ政権があった為、今とはずいぶん状況が違いました。問題は今、我々がどう自国の音楽・文化に向き合っているか、そして次世代に対しどんな視線を投げかけているか、そこが一番の問題です。二度に渡って文化的断絶のあった日本に於いて、邦楽というものが生活の中に全く無くなってしまったこの現状に於いて、邦楽に携わる我々の為すべき仕事は何なのでしょうか。

フラメンコを観ながら、自分の行くべき道も見えてきました。

もう一度観てみたい!!

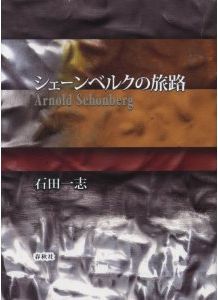

先日、石田一志先生による講演「シェーンベルクの旅路」が、東京文化会館大会議室で行われました。主催は日本アルバンベルク協会。石田先生については同タイトルの著書の紹介と、つい先日も受賞記念パーティーの報告をしたばかりですが、今回は実に興味深い、面白い話が聴けました。

本も素晴らしいのですが、講演ではさらに色々な話が聴けました。特に当時は戦争の時代でもありましたので、戦争が芸術に与えた影響も改めて判りましたし、当時のユダヤ人という存在の状況など、本には色々書いてあるのですが、講演として直に話を聞くと、数々の要素が次々に目の前に提示され、シェーンベルクの音楽がまた別の魅力を持って響いています。途中、ウィーンに長く住んでいた作曲家・指揮者の森本恭正さんが、現地に住んでいたからこそ判る、ユダヤ人の現地での様子等の話もはさまれ、更に話は面白くなって行きました。森本先生とは有明教育芸術短期大学で御一緒していましたし、石田先生を通しても色々と会う機会があり、森本先生からも興味深い話を色々と聞かせて頂いてます。

当時はフランスなどでもそうですが、画家や文学者、哲学者などがかなり積極的に交流していたようです。ヨーロッパ自体がそういう雰囲気だったのでしょうね。Golden age、Belle Époque等色々な言葉が当時を表しています。シェーンベルクもカンディンスキーとのいきさつ等が知られていますが、そんな芸術家や哲学者とのつながりが様々な作品を生み、特に「ヤコブの梯子」というオラトリオの作品(結局最後は未完に終わりましたが)に関しては、興味深いものがありました。その他にもユダヤ人ゆえの差別なども受けたりしたようで、音楽が生まれてゆく背景には本当に多くの要素があることを実感しました。ただ音楽を聴いているだけでは判らないものが見えてきて、その生まれ出た音楽の深い響きに包まれて来るようでした。

シェーンベルクは人間的には高慢で猜疑心が強く、ちょっと付き合うには難しい人物だったようですが、第2次大戦後、彼のプライベートなものも含め、色々な資料が出てきたことでシェーンベルクに関する研究もかなり進んできたようです。私は以前作曲の師である石井紘美先生から聞いていた言葉を思い出すのですが、シェーンベルクは12音技法を世に出す直前に、弟子でもあったヨーゼフ・ルーファーに向け「私は12音技法で今後100年ドイツ音楽の優位が保証されると思う」と語ったそうです。この言葉はとても強い印象として、ずっと私の中に残っていました。今回もこの言葉についての質問がありましたが、講演を聴いていると、ただの高慢とかナショナリズムではなく、バッハ・ベートーベン・マーラーと続くドイツ音楽の継承者という自負をしっかりと持っていたと解説され、納得してしまいました。確かにそうだと思います。

シェーンベルクは人間的には高慢で猜疑心が強く、ちょっと付き合うには難しい人物だったようですが、第2次大戦後、彼のプライベートなものも含め、色々な資料が出てきたことでシェーンベルクに関する研究もかなり進んできたようです。私は以前作曲の師である石井紘美先生から聞いていた言葉を思い出すのですが、シェーンベルクは12音技法を世に出す直前に、弟子でもあったヨーゼフ・ルーファーに向け「私は12音技法で今後100年ドイツ音楽の優位が保証されると思う」と語ったそうです。この言葉はとても強い印象として、ずっと私の中に残っていました。今回もこの言葉についての質問がありましたが、講演を聴いていると、ただの高慢とかナショナリズムではなく、バッハ・ベートーベン・マーラーと続くドイツ音楽の継承者という自負をしっかりと持っていたと解説され、納得してしまいました。確かにそうだと思います。

シェーンベルクは以前よりその作品が面白いとは思っていたものの、なかなか奥に踏み込んで接してはいませんでした。バルトークなんかの方が良く聞いていました。でも石田先生と話していると、色々な視点があって、色々な面が見えて、そして作品の聴き方も変わって、今では興味が尽きないという感じでしょうか。

日本人はとにかく何でも直感でものを図ってしまい、論理を持って見つめ、議論を交わすという事が著しく出来ない。音楽学という分野が未だ発展しないのもそういう日本人の性質ゆえだと思います。

反対意見を言う事=批判誹謗という風にとり、議論でもしようもんなら、もう相手との関係は成り立たないという位に議論を避け、論理から逃げる。評論家さえもあたり障りのない感想文に逃げる。確かにそれは日本の美徳という部分もありますが、世界とつながっているグローバル社会では決して良い事ではありません。もう島国日本の常識は通用しない。音楽一つとっても直感で好き嫌い、というレベルでしか判断できないようでは、いつまで経っても水準の高いものは生まれません。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/07/9b3206ca.jpg) 私自身、クラシック作品を作る訳ではないのですが、だからといってただ邦楽の延長線上にいればよい、という事では作品は作れません。邦楽以外の多くのものを見聞きし参考にするとともに、そこから現代という社会を見ているのです。一つの視点では見えなかったものが浮かび上がり、「現代」に対する認識が深まって行きます。琵琶でも外側から見る「離見の見」が必要なのです。

私自身、クラシック作品を作る訳ではないのですが、だからといってただ邦楽の延長線上にいればよい、という事では作品は作れません。邦楽以外の多くのものを見聞きし参考にするとともに、そこから現代という社会を見ているのです。一つの視点では見えなかったものが浮かび上がり、「現代」に対する認識が深まって行きます。琵琶でも外側から見る「離見の見」が必要なのです。

その「現代」の中で琵琶の音楽を発信してゆくのが私の仕事。私の仕事が魅力あるものなら、次世代へとそれはつながって行くでしょう。小さな好事家の世界ではなく、広い分野に渡って琵琶の音楽が少しでも多く鳴り響くようにしたいですね。音楽は楽器をやっている人が聴くものではない。マニアのための音楽ではいけないのです。これからの時代をGolden ageの頃のような、多ジャンルに渡る良き仲間達ともっと交流を重ね、芸術論を戦わせ、切磋琢磨してゆくような時代にしたいですね。

シェーンベルクを通して、琵琶楽が見えてきました。

随分前に「撥の話」という記事を書いたのですが、これが周りで未だによく話題に出てきます。薩摩琵琶は撥が何しろ大きく、見た目で弾きにくそう、と思っている方が多いのですが、あの大きな撥がいかに演奏に於いて合理的で有効なものか、判ってくれた方が沢山居たのは嬉しい限りです。今回は音質という所に焦点を当ててみたいと思います。演奏家が求める音楽にとって、撥の材質と厚みの選択はとても大きな要素なのです。

音質を決めるのは、やはりなんといっても撥の材質なのですが、それと共にもう一つの大きな要素は厚みなのです。ギターをやっている方ならお分かりかも知れませんが、とても薄いThinというピックと、ぶ厚いHardといわれる2mmほどあるジャズなどで使うピックでは、天と地ほど音が違います。たった数センチの小さなものですが、「楽器を変えたの?」という位全くキャラクターの違う別物になります。フォークギターなどで試してみるとよく判りますよ。

音質を決めるのは、やはりなんといっても撥の材質なのですが、それと共にもう一つの大きな要素は厚みなのです。ギターをやっている方ならお分かりかも知れませんが、とても薄いThinというピックと、ぶ厚いHardといわれる2mmほどあるジャズなどで使うピックでは、天と地ほど音が違います。たった数センチの小さなものですが、「楽器を変えたの?」という位全くキャラクターの違う別物になります。フォークギターなどで試してみるとよく判りますよ。

勿論材質でもかなりの差があります。同じ厚みのものでも、材質が違うだけで全く音が違う。本当に何故?という位違うのです。また材質だけでなく、表面の加工が荒いと弦に当たる音がざらざらという雑音がします。これがいいという方もいますので何とも言えませんが、厚みや材質、加工一つで、かなり音質に影響することは確かです。

さて本題の琵琶の撥ですが、材質はやはりなんといっても柘植が一番のようです。私自身、椿・柊・黒柿他、よく判らない木材やプラスティックなどかなりの数の材質を試しましたが、最後には柘植に行きつきました。先ず弦に当たった時に雑音がしない事、腹板に当たった時の音質が良い事、そして何よりも弦をヒットした時の音質が良い事、あと適度な「しなり」等々すべてに柘植はちょうど良いです。

薩摩琵琶の場合、弦をこすったり、腹板をたたくという打楽器的な奏法も重要な点ですので、単に弦をヒットした音だけでなく、奏法全部を踏まえ、自分のやろうとする音楽に一番ふさわしいものを考える必要があります。そんな風に考えると、材質は勿論ですが、厚みも色々な選択があるのです。

厚みに関して単純に言ってしまえば、厚い撥だと音も大きいし、締りのある充実した音色が出ますが、腹板をたたく音も大きくなり、全体に音圧が強くなり、時に歌を凌駕してしまう事もあります。薄い撥だと、弾いた音量は小さく、輪郭も薄めで迫力もないですが、たたく音はさして大きくならず、歌の邪魔にならず扱いやすい。前者は正派がその代表ですね。先日も正派の方の撥を触らせていただきましたが、ぶ厚く大ぶりな撥で、充実した素晴らしい音でした。適度な重さもあって、使いやすかったです。しかし腹板に当たる音は確かに大きい。

後者の代表は鶴田錦史のあの音です。私は正直なところを言うと、鶴田のあの 前に出てこない軽めの琵琶の音と、崩れの三味線ライクなフレージングがどうしても好きになれなかった。鶴田ファンの方すいません。私なりに分析すると、鶴田の激しい奏法では、厚い撥を使ってしまうと、弦の音より打撃音の方が大きくなり過ぎる。鶴田が好んだ塗琵琶は倍音や音量を適度に抑制された音が特徴ですが、あの塗琵琶と薄撥の組み合わせは、音に程よい軽さがあり、声を邪魔することなく、激しい奏法と相まって、鶴田の音楽にはぴったりだったのでしょう。

前に出てこない軽めの琵琶の音と、崩れの三味線ライクなフレージングがどうしても好きになれなかった。鶴田ファンの方すいません。私なりに分析すると、鶴田の激しい奏法では、厚い撥を使ってしまうと、弦の音より打撃音の方が大きくなり過ぎる。鶴田が好んだ塗琵琶は倍音や音量を適度に抑制された音が特徴ですが、あの塗琵琶と薄撥の組み合わせは、音に程よい軽さがあり、声を邪魔することなく、激しい奏法と相まって、鶴田の音楽にはぴったりだったのでしょう。

鶴田錦史は現代曲をやっても弾き語りがその根幹にあったので、他の選択というのはありえなかったでしょうね。でも先進性が人並み外れ異常に強かった方ですから、もしかしたらきっと人の発想を飛び越えて、違う道を託す弟子も育成していたのではないか、とも思います。

私はちょうど中間の厚みのものを使っています。伴奏楽器ではなく、あくまで独奏楽器として、なるべく倍音が豊かで音量もあり、響きが広がる音が好きなので、塗琵琶と薄撥は絶対に使いません。しかし奏法自体は鶴田流以上に激しい部分もありますので、あまり厚い撥だと、打楽器的な部分が強調され過ぎてしまいます。数々の琵琶本体の改良は今まで色々と書いて来た通りですが、私のスタイルが音楽的に実現できるように、撥に関しては正派ほど厚くなく、鶴田ほど薄くない、ちょうど中間、大体5mmの厚さの撥を使っています。(その後もう少し厚目のものに変えました。撥の話Ⅲ)

私はちょうど中間の厚みのものを使っています。伴奏楽器ではなく、あくまで独奏楽器として、なるべく倍音が豊かで音量もあり、響きが広がる音が好きなので、塗琵琶と薄撥は絶対に使いません。しかし奏法自体は鶴田流以上に激しい部分もありますので、あまり厚い撥だと、打楽器的な部分が強調され過ぎてしまいます。数々の琵琶本体の改良は今まで色々と書いて来た通りですが、私のスタイルが音楽的に実現できるように、撥に関しては正派ほど厚くなく、鶴田ほど薄くない、ちょうど中間、大体5mmの厚さの撥を使っています。(その後もう少し厚目のものに変えました。撥の話Ⅲ)

どんな音を出したいか、という問いかけは、どんな音楽をやりたいか、という問いかけでもあります。それは単なる好みではなく、演奏家の音楽そのものと言ってよいでしょう。そこはまた別の機会に書きたいと思いますが、楽器、弦、撥の選択は演奏家の生命線です。ただ先生に言われて与えられたものを使っているだけでは、なかなか自分の音は出てこない。慣れほど怖いものは無く、ただの慣れで使っていると、得意なものをただやって喜んでいるだけで、自分の音の姿が何だか判らなくなってきたりします。

良い音は何よりですが、その前にどんな音楽をやりたいかが先。良い音に導かれ出来た曲は確かにありますが、1曲2曲の問題でなく、どんな音楽を人生賭けてやりたいか、それが見えない限り、いつまでたってもその人の音は響きません。良い撥も、良い楽器も良い音も、人それぞれなのです。

私は私の音を出してゆきたい。

先日、医療関係の友人と話していて、興味深い話を聞いて来ました。

現代は性差医療というものが進んできているようなのですが、我々人間の性別に関しても、今までは男・女という二つの性でくくっていたものが、現代では染色体などの関係から、5つに分ける考え方が出てきたとのことです。勿論私は全くの門外漢なので、詳しいことは判らないのですが、その友人の言によれば、こういう考え方が世間に浸透する時代もいつか来るだろうと言っていました。私は話を聞いていて、この概念や考え方が、今後の世の中を大きく変えてゆくような気がしました。

そして、今月初めには早稲田にあるドラードギャラリーで「空想病院展」という企画展示を観てきました。テーマとして「性」が強く出ている展示でしたが、作品がまだ男・女という区別の中から抜け出せない感じがしました。作品はそれぞれ力作だったのですが、それぞれ「性」を独自に捉えている作家さんの意識が、まだ旧来の概念の枠の中から抜け出していないようで、澁澤龍彦(写真)あたりが描いていた世界の焼き直しのように思えました。肉体的な性別が二つでなくなって、GID(性同一性障害)などに対する認識も広まり、精神面でも複雑な在り方が確認され、其々が共生している現代社会に、作家の概念や視点の方が現実に追いついていないという感じでしょうか。

芸術は元来、因習や権威、宗教をも乗り越えて、人間存在の根本を描き、暴き、人間本来の姿を取り戻そうとする行為でもあると思います。それゆえ芸術家は「性」に対して独自のアプローチを持ち、こういう変化にかなり敏感な方が多いのです。今回は「性」が一つのテーマとなる展示で、作家さん自体もテーマとしている風に見える方々でしたので、ちょっと意外な感じがしました。

ダダやシュールなどは勿論、印象派でもキュビズムでも、芸術家は常に時代を先取りし、人々を社会や常識の呪縛から解放し、次世代の感性を示し、育ててくれるものでした。しかし現代では、どんな状況なのでしょうか??。全体的にあまり社会とコミットせず、作家の個人的な領域に内向しているのでしょうか?色々と思う所がある展示でした。

男・女の役割は勿論、性に対する概念や哲学すら変わって行く時代に、人間本来の姿を描こうとする芸術家が性の問題を取り上げ、新しい視点で創作活動してゆくのは、当然だと思います。性別が二つに限定される旧概念の枠内で個人的な幻想世界を描いても、それはもはや懐メロの域を出ない。

男・女の役割は勿論、性に対する概念や哲学すら変わって行く時代に、人間本来の姿を描こうとする芸術家が性の問題を取り上げ、新しい視点で創作活動してゆくのは、当然だと思います。性別が二つに限定される旧概念の枠内で個人的な幻想世界を描いても、それはもはや懐メロの域を出ない。

常識や習慣に囚われて生きている我々にとって、男女の他に性別があるという事は、なかなかすぐには受け入れがたいと思います。しかしもう現実は受け入れざるを得ない所まで来ています。そんな時代には新たな概念や感性が出て来るのは当たり前であり、どんな軋轢があろうとも、時代は受け入れる方向にどんどんと向いて行きます。何故ならば、多様な性があるという事は古より歴然とした事実であり、今まではそれを「男女という二つのものにすべて区分し、男はこうであるべき、女はこうであるべき」という因習の中に押し込め、封印して、知らされなかっただけなのですから・・・。決して新しく作り出したものではないのです。むしろ本来の姿がやっと表に出てきたというべきでしょう。

政治の分野では世田谷区議の上川あやさんのように、ジェンダー問題に積極的に取り組んでいる方も出てきましたが、今、セクシャルマイノリティーと言われている人々が、特別な存在として認知されるのではなく、肌の色が白でも黒でも黄色でも、普通に平等に暮らし生きているように、マイノリティーが違和感なく認知されてゆく時代がもうすぐそこに来ているような気がします。

さて、こんな時代に琵琶楽はどこを向いているのでしょうか。残念ながら琵琶楽はそんな芸術とは無縁の所にあります。お稽古事の世界に留まるのならば、今までと同じでも別に問題は無いでしょう。しかし音楽として世の中に発信してゆくのであれば、世の中と共に変わって行かないと後がありません。自分の姿が自分で見えないというのであればもう終わりが見えたともいえるかもしれません・・・。新時代の音楽、新時代の感性・・永田錦心の志は誰が継いでゆくのでしょうか?

古典でも、そこに今までとは違う、時代に即した感性・視点を当てて最構成し、 次世代に向けて発信してゆく、そんな創造性を琵琶は獲得できるだろうか。バッハでも、時代によって色々な解釈がなされ、楽器も進化し現代のピアノで演奏され、それでまた新たな魅力を見いだされ、時代時代で人々を魅了してゆくのです。そうして時代の感性に晒され、汲めども尽きぬ魅力を放つものが「古典」となって行き、その新しい感性と創造性がバッハを次の時代へと繋げてゆくのです。狭い小さなヒエラルキーの中で、ありがたがって保存し崇めているだけでは、ただ朽ちてゆくだけなのです。

次世代に向けて発信してゆく、そんな創造性を琵琶は獲得できるだろうか。バッハでも、時代によって色々な解釈がなされ、楽器も進化し現代のピアノで演奏され、それでまた新たな魅力を見いだされ、時代時代で人々を魅了してゆくのです。そうして時代の感性に晒され、汲めども尽きぬ魅力を放つものが「古典」となって行き、その新しい感性と創造性がバッハを次の時代へと繋げてゆくのです。狭い小さなヒエラルキーの中で、ありがたがって保存し崇めているだけでは、ただ朽ちてゆくだけなのです。

美術とはまた違う側面があるので、同じ土俵で語る訳にはいきませんが、何も新しいものをやらなくても、時代も性別も何も超えて響く、人間の通奏低音のようなものがあるはず。せめてそういう精神で接して欲しい、と私は思います。そして新しい時代の感性による新作も、永田錦心がやったように、今後も積極的に作られるべきだと思います。

時代は刻々と変化してゆきます。今まで常識だと思っていたことが、ただ目隠しをされていた、という事実もどんどん暴かれてゆくでしょう。これからどんな哲学と感性が生まれてゆくのだろう。どんな社会になって行くのだろう。私のような凡夫には、想像も及びませんが、芸術家はこの現実と共に歩み、次の時代の感性を育て創ってゆく役割があると私は思います。次世代に向かって、今何を表現すべきなのでしょうか。大きな問いかけが、目の前に横たわっているのだと思います。

歩まざる芸術家は、どこに向かっているのだろう?

また演奏会に対する意識もほとんど出来ていないのだと思います。おさらい会もライブも、自分主催の演奏会も全部一緒くたで、区別なく演奏しているその意識自体が問題だと思います。

また演奏会に対する意識もほとんど出来ていないのだと思います。おさらい会もライブも、自分主催の演奏会も全部一緒くたで、区別なく演奏しているその意識自体が問題だと思います。

血湧き肉躍り、まさに民族の血が沸騰していましたね。フラメンコは常に進化していて、ギターだけ見ても30年前とは桁が違います。パコデルシアが出て以降、そのレベルは格段に上がり、現代ではトマティート、ビセンテアミーゴ等凄腕のギタリストがフラメンコ界をどんどん飛び出して活動しています。パコが70年代80年代にアルディメオラ、ジョンマクラフリン、チックコリアというジャズ界のトップ達に一歩も引けを取らない技量と魅力を世界に示したことで、フラメンコ全体の底上げをしたと言ってよいでしょう。和音の使い方も更にモダンになって来ています。

血湧き肉躍り、まさに民族の血が沸騰していましたね。フラメンコは常に進化していて、ギターだけ見ても30年前とは桁が違います。パコデルシアが出て以降、そのレベルは格段に上がり、現代ではトマティート、ビセンテアミーゴ等凄腕のギタリストがフラメンコ界をどんどん飛び出して活動しています。パコが70年代80年代にアルディメオラ、ジョンマクラフリン、チックコリアというジャズ界のトップ達に一歩も引けを取らない技量と魅力を世界に示したことで、フラメンコ全体の底上げをしたと言ってよいでしょう。和音の使い方も更にモダンになって来ています。 内に和風化してしまう。同じようにフラメンコの踊り手は、何をやっても、どうしてもフラメンコになってしまう位、もう自分の血肉になっているのです。そう思うと、現在の邦楽の現状は悲しいばかりですね。

内に和風化してしまう。同じようにフラメンコの踊り手は、何をやっても、どうしてもフラメンコになってしまう位、もう自分の血肉になっているのです。そう思うと、現在の邦楽の現状は悲しいばかりですね。 ただ今後の日本音楽に希望が無い訳ではありません。伝統音楽は現代の社会に根付いてはいないし、薩摩琵琶にも明確な古典曲は残っていませんが、形式は無くなっても、「うた」はまだ死に絶えていない。歌や語りというものは、今後の日本音楽にとっても、姿形を変え、大きな要素として受け継がれるのではないかと思っています。私はそうした古来からの日本音楽を踏まえた上で、あえてそこから離れてゆくことも含めて、モダンスタイルを作ろうと思っています。

ただ今後の日本音楽に希望が無い訳ではありません。伝統音楽は現代の社会に根付いてはいないし、薩摩琵琶にも明確な古典曲は残っていませんが、形式は無くなっても、「うた」はまだ死に絶えていない。歌や語りというものは、今後の日本音楽にとっても、姿形を変え、大きな要素として受け継がれるのではないかと思っています。私はそうした古来からの日本音楽を踏まえた上で、あえてそこから離れてゆくことも含めて、モダンスタイルを作ろうと思っています。

シェーンベルクは人間的には高慢で猜疑心が強く、ちょっと付き合うには難しい人物だったようですが、第2次大戦後、彼のプライベートなものも含め、色々な資料が出てきたことでシェーンベルクに関する研究もかなり進んできたようです。私は以前作曲の師である石井紘美先生から聞いていた言葉を思い出すのですが、シェーンベルクは12音技法を世に出す直前に、弟子でもあったヨーゼフ・ルーファーに向け「私は12音技法で今後100年ドイツ音楽の優位が保証されると思う」と語ったそうです。この言葉はとても強い印象として、ずっと私の中に残っていました。今回もこの言葉についての質問がありましたが、講演を聴いていると、ただの高慢とかナショナリズムではなく、バッハ・ベートーベン・マーラーと続くドイツ音楽の継承者という自負をしっかりと持っていたと解説され、納得してしまいました。確かにそうだと思います。

シェーンベルクは人間的には高慢で猜疑心が強く、ちょっと付き合うには難しい人物だったようですが、第2次大戦後、彼のプライベートなものも含め、色々な資料が出てきたことでシェーンベルクに関する研究もかなり進んできたようです。私は以前作曲の師である石井紘美先生から聞いていた言葉を思い出すのですが、シェーンベルクは12音技法を世に出す直前に、弟子でもあったヨーゼフ・ルーファーに向け「私は12音技法で今後100年ドイツ音楽の優位が保証されると思う」と語ったそうです。この言葉はとても強い印象として、ずっと私の中に残っていました。今回もこの言葉についての質問がありましたが、講演を聴いていると、ただの高慢とかナショナリズムではなく、バッハ・ベートーベン・マーラーと続くドイツ音楽の継承者という自負をしっかりと持っていたと解説され、納得してしまいました。確かにそうだと思います。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/07/9b3206ca.jpg) 私自身、クラシック作品を作る訳ではないのですが、だからといってただ邦楽の延長線上にいればよい、という事では作品は作れません。邦楽以外の多くのものを見聞きし参考にするとともに、そこから現代という社会を見ているのです。一つの視点では見えなかったものが浮かび上がり、「現代」に対する認識が深まって行きます。琵琶でも外側から見る「離見の見」が必要なのです。

私自身、クラシック作品を作る訳ではないのですが、だからといってただ邦楽の延長線上にいればよい、という事では作品は作れません。邦楽以外の多くのものを見聞きし参考にするとともに、そこから現代という社会を見ているのです。一つの視点では見えなかったものが浮かび上がり、「現代」に対する認識が深まって行きます。琵琶でも外側から見る「離見の見」が必要なのです。 音質を決めるのは、やはりなんといっても撥の材質なのですが、それと共にもう一つの大きな要素は厚みなのです。ギターをやっている方ならお分かりかも知れませんが、とても薄いThinというピックと、ぶ厚いHardといわれる2mmほどあるジャズなどで使うピックでは、天と地ほど音が違います。たった数センチの小さなものですが、「楽器を変えたの?」という位全くキャラクターの違う別物になります。フォークギターなどで試してみるとよく判りますよ。

音質を決めるのは、やはりなんといっても撥の材質なのですが、それと共にもう一つの大きな要素は厚みなのです。ギターをやっている方ならお分かりかも知れませんが、とても薄いThinというピックと、ぶ厚いHardといわれる2mmほどあるジャズなどで使うピックでは、天と地ほど音が違います。たった数センチの小さなものですが、「楽器を変えたの?」という位全くキャラクターの違う別物になります。フォークギターなどで試してみるとよく判りますよ。

前に出てこない軽めの琵琶の音と、崩れの三味線ライクなフレージングがどうしても好きになれなかった。鶴田ファンの方すいません。私なりに分析すると、鶴田の激しい奏法では、厚い撥を使ってしまうと、弦の音より打撃音の方が大きくなり過ぎる。鶴田が好んだ塗琵琶は倍音や音量を適度に抑制された音が特徴ですが、あの塗琵琶と薄撥の組み合わせは、音に程よい軽さがあり、声を邪魔することなく、激しい奏法と相まって、鶴田の音楽にはぴったりだったのでしょう。

前に出てこない軽めの琵琶の音と、崩れの三味線ライクなフレージングがどうしても好きになれなかった。鶴田ファンの方すいません。私なりに分析すると、鶴田の激しい奏法では、厚い撥を使ってしまうと、弦の音より打撃音の方が大きくなり過ぎる。鶴田が好んだ塗琵琶は倍音や音量を適度に抑制された音が特徴ですが、あの塗琵琶と薄撥の組み合わせは、音に程よい軽さがあり、声を邪魔することなく、激しい奏法と相まって、鶴田の音楽にはぴったりだったのでしょう。 私はちょうど中間の厚みのものを使っています。伴奏楽器ではなく、あくまで独奏楽器として、なるべく倍音が豊かで音量もあり、響きが広がる音が好きなので、塗琵琶と薄撥は絶対に使いません。しかし奏法自体は鶴田流以上に激しい部分もありますので、あまり厚い撥だと、打楽器的な部分が強調され過ぎてしまいます。数々の琵琶本体の改良は今まで色々と書いて来た通りですが、私のスタイルが音楽的に実現できるように、撥に関しては正派ほど厚くなく、鶴田ほど薄くない、ちょうど中間、大体5mmの厚さの撥を使っています。(その後もう少し厚目のものに変えました。

私はちょうど中間の厚みのものを使っています。伴奏楽器ではなく、あくまで独奏楽器として、なるべく倍音が豊かで音量もあり、響きが広がる音が好きなので、塗琵琶と薄撥は絶対に使いません。しかし奏法自体は鶴田流以上に激しい部分もありますので、あまり厚い撥だと、打楽器的な部分が強調され過ぎてしまいます。数々の琵琶本体の改良は今まで色々と書いて来た通りですが、私のスタイルが音楽的に実現できるように、撥に関しては正派ほど厚くなく、鶴田ほど薄くない、ちょうど中間、大体5mmの厚さの撥を使っています。(その後もう少し厚目のものに変えました。

男・女の役割は勿論、性に対する概念や哲学すら変わって行く時代に、人間本来の姿を描こうとする芸術家が性の問題を取り上げ、新しい視点で創作活動してゆくのは、当然だと思います。性別が二つに限定される旧概念の枠内で個人的な幻想世界を描いても、それはもはや懐メロの域を出ない。

男・女の役割は勿論、性に対する概念や哲学すら変わって行く時代に、人間本来の姿を描こうとする芸術家が性の問題を取り上げ、新しい視点で創作活動してゆくのは、当然だと思います。性別が二つに限定される旧概念の枠内で個人的な幻想世界を描いても、それはもはや懐メロの域を出ない。

次世代に向けて発信してゆく、そんな創造性を琵琶は獲得できるだろうか。バッハでも、時代によって色々な解釈がなされ、楽器も進化し現代のピアノで演奏され、それでまた新たな魅力を見いだされ、時代時代で人々を魅了してゆくのです。そうして時代の感性に晒され、汲めども尽きぬ魅力を放つものが「古典」となって行き、その新しい感性と創造性がバッハを次の時代へと繋げてゆくのです。狭い小さなヒエラルキーの中で、ありがたがって保存し崇めているだけでは、ただ朽ちてゆくだけなのです。

次世代に向けて発信してゆく、そんな創造性を琵琶は獲得できるだろうか。バッハでも、時代によって色々な解釈がなされ、楽器も進化し現代のピアノで演奏され、それでまた新たな魅力を見いだされ、時代時代で人々を魅了してゆくのです。そうして時代の感性に晒され、汲めども尽きぬ魅力を放つものが「古典」となって行き、その新しい感性と創造性がバッハを次の時代へと繋げてゆくのです。狭い小さなヒエラルキーの中で、ありがたがって保存し崇めているだけでは、ただ朽ちてゆくだけなのです。