先日、杉並公会堂小ホールにて、「9.11メモリアル」という催しがあり、演奏してきました。

「越の良寛」の脚本を書いている和久内先生が毎年主催しているもので、今回は能の津村禮次郎先生、ギターの山口亮志君、クリスタルボウルのクリスタルデュオブレイズ、私の薩摩琵琶、そしてベテラン俳優の伊藤豪さんの朗読で演奏してきました。

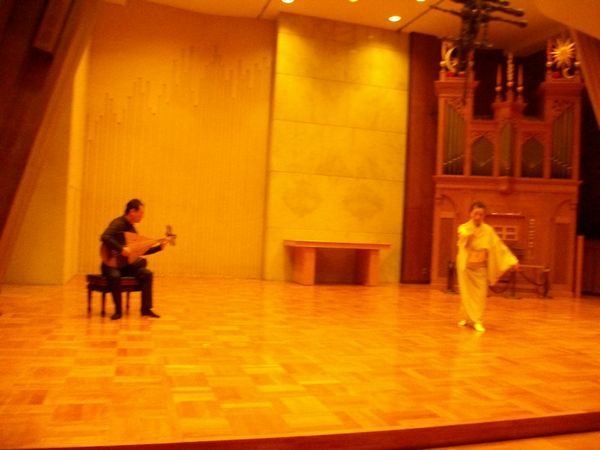

クリスタルデュオブレイズのお二人とは、3.11の催しの時にもお会いしているのですが、今回は一緒に演奏するという事で、タイトルにもある「Voices from a blaze」というクリスタルボウルと琵琶のための作品を書かせてい ただきました。伊藤さんの朗読と一緒に演奏するので、詩に合わせて3部構成にして、曲というよりキャンバスの上に色を重ねてゆくように、音のコラージュみたいな感じで作りました。リハーサルの時の写真しかないのですが、クリスタルボウルとはこんな感じです。

ただきました。伊藤さんの朗読と一緒に演奏するので、詩に合わせて3部構成にして、曲というよりキャンバスの上に色を重ねてゆくように、音のコラージュみたいな感じで作りました。リハーサルの時の写真しかないのですが、クリスタルボウルとはこんな感じです。

クリスタルデュオブレイズHP: http://www.happy-blaze.com/

クリスタルボウルは倍音が豊かで、天上に上って行くような、周りを浄化するような雰囲気がありますので、音楽的には樂琵琶の方が合っているとは思うのですが、今回は9.11という事も踏まえ、薩摩琵琶の現世的な音をあえて合わせてみました。9.11の事件から早12年以上が経って、あの事件がかなり風化し、子供達にも知らない世代が出てきている。21世紀の冒頭にあったあの事件とはいったい何だったのだろうか、色々と考えるべき時期にあると思います。そんな意味でも、薩摩琵琶の生々しい現実感を伴う音を曲の中に入れることは、ぜひとも必要だと思いました。

今回は和久内先生が書き下ろした詩を、伊藤豪さんの朗読と共に演奏したのですが、詩にはやはり力があります。全編に渡って朗読をした伊藤豪さんは、読んでいてあまりに情景が浮かんできて胸がいっぱいになってしまった、と言っていましたが、言葉はやっぱり歌うより朗読した方が一字一句が身に迫ると思います。

楽屋では津村先生と、「語る事と唄う事」について色々と話をさせていただいたのですが、どうしても節をつけて歌ってしまうと、それは声というサウンドとしての魅力の方が断然大きくなる。素晴らしい声質、存在感、歌唱力そういうものの方が詩の内容以上に訴えかけてきます。

だから大きなイメージとしては伝わってきても、一字一句の詩の言葉は入ってこない。サウンドの持つ抽象性は、具体的ではないからこそ、想像力を掻き立て、聴き手を惹き付けてゆくのです。詩と音楽の問題は、今迄にも書いてきましたが、ここをどう捉えるかで、音楽の伝わり方は大きく変わってしまうと思います。

平家物語の原文も読んでみれば大体意味は分かりますが、残念ながら平曲のあの長~~い節回し で唄われるとほとんど意味は判らない。日本語自体が聞き取れない。声というサウンドとして響いて来ます。それは海外のロックやポップスのボーカルなどを聞いているのと同じです。歌をサウンドとして聴いている。オペラでも意味を聞き取りながら聞いている人は日本にはほとんどいないでしょう。自分達は稽古しているから平家でも長唄でも謡曲でも意味が判るけれど、一般聴衆は日本語であるにもかかわらず、聴いても判らないのです。「全然歌の意味は判らないけど、格好良かった」こういう意見は何度となくお客様から聞かされました。邦楽に携わる人はよくよくこの現実を判って欲しい。

で唄われるとほとんど意味は判らない。日本語自体が聞き取れない。声というサウンドとして響いて来ます。それは海外のロックやポップスのボーカルなどを聞いているのと同じです。歌をサウンドとして聴いている。オペラでも意味を聞き取りながら聞いている人は日本にはほとんどいないでしょう。自分達は稽古しているから平家でも長唄でも謡曲でも意味が判るけれど、一般聴衆は日本語であるにもかかわらず、聴いても判らないのです。「全然歌の意味は判らないけど、格好良かった」こういう意見は何度となくお客様から聞かされました。邦楽に携わる人はよくよくこの現実を判って欲しい。

私は弾き語りをやる時には古文を偽文語体に直して語っていますが、そうしないと自分自身が語れないのです。唄っても伝わらないだろうな、と思っていたらとても語る事は出来ない。届かない歌は歌えないのです。そんなものはお稽古事の領域です。

5年ほど前に出したCDで「敦盛よ 敦盛よ」という言葉を印象的に入れたら、早速琵琶の先輩から「よ」なんていう古文の言葉は無い、と言われましたが、一般の方にはあの「よ」が何と言っても評判が良い。大変に良いのです。敦盛のイメージが目の前に見えるようだとよく言われます。現代人が聴いて判り、なお且つ具体的なイメージが感じられてこそ、語る意味があるのではないでしょうか。私はそう思っています。「抜山蓋世の勇あるも」なんて唄われたって、誰が聴いて意味が判るのでしょう??

5年ほど前に出したCDで「敦盛よ 敦盛よ」という言葉を印象的に入れたら、早速琵琶の先輩から「よ」なんていう古文の言葉は無い、と言われましたが、一般の方にはあの「よ」が何と言っても評判が良い。大変に良いのです。敦盛のイメージが目の前に見えるようだとよく言われます。現代人が聴いて判り、なお且つ具体的なイメージが感じられてこそ、語る意味があるのではないでしょうか。私はそう思っています。「抜山蓋世の勇あるも」なんて唄われたって、誰が聴いて意味が判るのでしょう??

今回は9.11という事をもう一度自分の中で再認識した事も大きかったのですが、和久内先生、伊藤先生、津村先生という人生に於いても、芸術に於いてもベテランのお三方と、山口亮志君という若手の中で得るものは大変大きかったです。またクリスタルボウルという未知の楽器との共演も私の感性の領域を広げてくれました。

さて来月には、また和久内先生、津村先生と共に「越の良寛」を上演します。乞うご期待!!

出雲崎ツアーの最後には、良寛さんのお墓がある隆泉寺に向かいました。実はこの旅の前日、知人のお坊さんが隆泉寺を知っているので紹介します、と言ってくれまして、早速連絡を入れてもらって、皆でお参りし、ご住職とも色々話をさせてもらいました。

出雲崎ツアーの最後には、良寛さんのお墓がある隆泉寺に向かいました。実はこの旅の前日、知人のお坊さんが隆泉寺を知っているので紹介します、と言ってくれまして、早速連絡を入れてもらって、皆でお参りし、ご住職とも色々話をさせてもらいました。

良寛さんはこの隆泉寺のすぐ隣で晩年を暮らしました。ここでは地元の方からも、地元ならではの話を聞かせていただき、良寛という人物に迫ることが出来、大変参考になりました。

丸二日間、先輩たちと良寛を追いかけ、じっくりと語り合った後、三日目には十日町に向かいました。中越は何かと呼ばれることが多く、湯沢在住だっ

たカンツォーネ歌手の故 佐藤重雄さんを通じて、六日町には毎年のように演奏に行き、十日町や塩沢の方々とも色々とお付き合いをさせて頂いてます。今年も来月、六日町の先にある雲洞庵での演奏会もあり、新潟には少なからぬ縁を感じますね。

集落にある神社

集落にある神社十日町では、脚本を書いた和久内先生所有の古民家に直行。先ずは全身を燻されながら囲炉裏に火を入れ、宴会の準備です。茅葺屋根の家に住んだことの無い私は「先生換気扇回してください」なんてことを言い、笑われてしまいました。害虫から家を守るために家中に煙を渡らせ燻蒸し、家全体を保護しているのですが、都会のマンション暮らしの私は、そんな暮らしの基本すら知らなかったのです。情けないですね~~。

この地区は車で5分もすれば街に出ることが出来るのですが、周辺一帯は正に山の中。利便性と安らぎが両立する素晴らしい環境に恵まれた地域です。豪雪地帯ですので、冬の生活は難しいかもしれませんが、こういう所に生きてこそ、良寛さんの生き様も見えるかもしれません。雪国の暮らしのことなど、何も判かっちゃいないことは重々承知の上ですが、憧れますね。

少し上の集落にあった小さなお地蔵さん達

少し上の集落にあった小さなお地蔵さん達周辺にはいくつかの集落があり、大小の神社や祠があり、田んぼがあり、山があり、穏やかな時が流れて、人間が生きるにふさわしい環境が目の前に広がっていました。自然の中のこの静寂感に包まれていると、これこそが人間が生きてゆく基本だと感じさせてくれます。と同時に都会の暮らしがいかに歪んでいるかも感じてきました。

お地蔵さんの横にあった小さな神社

お地蔵さんの横にあった小さな神社

私は自分で自分らしく生きているつもりでも、火をおこす術すらろくに知らず、都会生活に毒されている。旅はこういう自分の状態を見つめなおすのには良いですね。与えられた器の中で生きようとするのは、生物の基本ではありますが、何時しか生きる基本を忘れ、揚句にはその中のルールや常識に囚われ、その小さな器の中で自分の存在位置を求めようとする。肩書き、評価、キャリア等々、どんどん着ぶくれしながら、小さな安心を求めて、本来の在り方を忘れ、本来の生きるべき場所さえも見失い、小さな世界で歪んだ姿になってゆく。

出雲崎

出雲崎良寛さんは、生まれ育った地域に居ながらも、何も囚われずに生き抜いた。宗門からも離れ、敵視されたりしながらも、地域社会の中で皆と関わりながら自由に生きました。それは決して孤独ではなく、世捨て人でもなく、土地に根を下ろし、土地の人達と一緒に生きていたのです。そういう姿を想う度に、我が身の未熟さを思ずにはいられません。

私は良寛さんのようにはとてもいきませんね。これは創造力の問題だと思います。現代人は生きる事への創造力がかなり欠如しているのではないでしょうか。勿論私もその一人。創造力がないと、それを何か目に見えるもので補って行かないと気持ちが落ち着かない。TVもPCも携帯もあるのに、情報に刺激され、目の前の欲望に振り回され、孤独感に常にさいなまれている姿は、現代人の弱さの表れであり、精神的疾患です。自分に創造力があれば、そんなものは何も気にならないはずなのです。

もっと豊かな心で生きていたいものですね。

人間らしく生きる。自分らしく生きる。自由に生きる。これを求めずして何の人生ぞ!

色々な思いに駆られた旅でした。

先日、パリオペラ座Live viewing「ジョコンダ」を観てきました。

なかなか上演されない演目ですので、一度は観ておきたいと思っていましたが、パリオペラ座で観ることが出来て満足!。ビクトル・ユーゴー原作のこの「ジョコンダ」はいわゆる愛憎劇なのですが、ソプラノ、メゾソプラノ、アルト、テノール、バリトンと、主要な出演者それぞれに高い歌唱力と演技力を必要とする演目。誰か一人二人スター歌手が居れば何とかなるようなものではないのです。それに合唱も必要だし、セットもそれなりに必要となるとなかなか上演されないのも判ります。

マリア・カラスがこの作品でデビューを飾ったとの事ですが、主人公ジョコンダのダイナミック歌唱は、カラスにはぴったりだったのではないでしょうか。今回の舞台は個人的には、ちょっと描き方に物足りなさを感じる所もありましたが(あくまで素人の勝手な意見です)、レベルは勿論世界のトップにありました。また今回も魅力的な歌手に出逢いました。

先ずは、バルナバ役のバリトン セルゲイ・ムルザエフは深い声と、そのワルっぷりが板についていて格好良かった!なかなかの役者ですね。そしてジョコンダの盲目の母を演じたマリア・ホセ・モンティエルが大変イイ感じ。アルトという事もあるけれど、その声は伸びやかでしっとりと落ち着いて、細かな部分まで明確に表現してゆく。演技も光っていました。カーテンコールでも熱狂的なファンが居るのか、一番大きな拍手と声援をもらっていました(この美貌ですしね・・)。

先ずは、バルナバ役のバリトン セルゲイ・ムルザエフは深い声と、そのワルっぷりが板についていて格好良かった!なかなかの役者ですね。そしてジョコンダの盲目の母を演じたマリア・ホセ・モンティエルが大変イイ感じ。アルトという事もあるけれど、その声は伸びやかでしっとりと落ち着いて、細かな部分まで明確に表現してゆく。演技も光っていました。カーテンコールでも熱狂的なファンが居るのか、一番大きな拍手と声援をもらっていました(この美貌ですしね・・)。

この作品を作ったポンキエッリという作曲家は全く知らないのですが、曲は弦の使い方がなかなかセンス良く、オケの方も魅力的な作品だと思います。それに途中のバレエの場面が大変美しかった。有名な場面ではありますが、さすがパリオペラ座。素晴らしいエトワールが沢山居るのですね。最近バレエが何だかぐっと来るんです!!Metが演出したらどうなるんでしょう??初演は1876年ミラノスカラ座だそうですが、他のオペラ座のものも観てみたいですね。

オペラを観れば観るほど、舞台として表現するには、最高レベルの技術と経験、そして大きな器を持った監督、プロデューサーのセンスが必須だと思えてきます。

私はもう15年前から言っているのですが、邦楽界にはとにかくプロデューサーという人が少ない。まだまだ演奏家が自主企画で頑張っているという状況。これでは規模も舞台もそんなに大きく出来ないし、細部まで手が回らない。中には志を持ってやっているプロデューサーも居るのですが、ほとんどが皆、エンタテイメントのものばかりやっている。盛り上げて高揚感だけ演出して終わり、みたいなものがあまりにも多すぎる。収益優先に考えているのか、それとも芸術性が無いのか・・・?。加えて経済観念の無さにも呆れかえってしまいます。芸術舞台を推進する邦楽プロデューサーがぜひ出てきて欲しい。切実な願いです。

私自身もこれまで、色々と自主企画の舞台をやってきましたが、今後はより自分らしい形にしてゆくつもりです。これは毎年書いていることですが、どんどんとこういう所は充実させてゆくべきだと思いますので、企画の形も自分に特化して変わって行くと思います。

私自身もこれまで、色々と自主企画の舞台をやってきましたが、今後はより自分らしい形にしてゆくつもりです。これは毎年書いていることですが、どんどんとこういう所は充実させてゆくべきだと思いますので、企画の形も自分に特化して変わって行くと思います。

先日の良寛さんの足跡をたどる旅をしてみて、いかに自分の歩むべき道を歩むことが大切か、そして難しいか実感しました。難しいけれど、自分の行くべきところを行かなければ、何時までも地に足は着いてゆかない。人気が出ようが、色々な所に呼ばれようが、賞をもらおうが・・・、そんなところで満足するわけにはいかないのです。人生賭けてやっているんだから、自分の音楽を響かせなくちゃ!!

オペラは素晴らしい。そして邦楽もまた同等に素晴らしいのです。能や歌舞伎だけでなく、琵琶だって世界で通用して当たり前なのです。世界の舞台が見えていないから、想像も発想も出来ないのです。

永田錦心は新たな世界を築き、鶴田錦史は世界に飛び出して行った。その後に続く我々が創造的な音楽、そして舞台を作り上げて行かなければ、琵琶はこのままみるみる間に衰退してゆくでしょう。私たちが、何をしてゆくのかが問われている。私は技や流派という形ではなく、先人の志こそ受け継ぐべきだと思っています。世界の人が感動して、色々な国の人がこうしてブログに書いてくれるような舞台を創りたい。

ジョコンダの舞台から想いが広がりました。

ちょっとご無沙汰しました。しばらく新潟に行っていました。

実は10月の31日になりますが、杉並公会堂小ホールにて「越の良寛」という舞台をやりますので、今回はその取材と稽古を兼ねまして、出雲崎~十日町辺りをゆっくりと回ってきました。

この公演は、脚本を哲学者でもある和久内明先生が書き下ろし主催する公演で、今までにも色々な人物を取り上げて公演をしているそうです。今回は新潟に少なからず縁のある私にお声を掛けてくれて、とてもありがたいのです。

良寛さんといえば、子供と手毬をついて遊ぶ、とても優しく穏やかな人物として知られますが、今回はそんな良寛さんの様々な内面にスポットを当てた舞台となります。主演は観世流シテ方の大ベテラン 津村禮次郎先生、脇を固めるのは役者の秋元史人さん、同じく荒井和真さん、そして私と、笛の大浦典子さんです。

毎回の事ですが、私の場合は演奏だけという仕事はなく、作曲込での依頼がほとんどで、今回も曲作りに勤しんでいます。先日の花柳面先生との「久遠」の舞台もそうでしたが、舞台に合わせて作曲する事が私の仕事ですね。弾き語りや笛との合奏等々気合を入れて頑張ってますよ!乞うご期待!!

隆泉寺良寛像

隆泉寺良寛像

さて、今回の旅は色々な発見がありました。何かに導かれて行ったような気さえします。出演メンバーがほぼそろっての道中でしたので、夜を徹してゆっくりと語り合う事が出来、大変充実した旅となった事が先ずは嬉しかったし、現地の方々との対話にも、大きな収穫がありました。

私を含め現代の人は、良寛さんに対しある一定のイメージを刷り込まれているといえるかもしれません。それはあくまで現代の都会人の勝手な思い入れでしかなく、今回の旅で、いかに我々がそのイメージだけで追いかけているのかよく判りました。

メンバーは新潟の燕三条駅に集結。そこから旅は始まりました。まず最初に訪れたのは獄門跡。 ここは北国街道に面した江戸時代の処刑場。良寛の父はこの地の名主であり、良寛は父の仕事について行き、16歳の時にここで処刑の光景を見て、それに衝撃を受けたといわれています。

ここは北国街道に面した江戸時代の処刑場。良寛の父はこの地の名主であり、良寛は父の仕事について行き、16歳の時にここで処刑の光景を見て、それに衝撃を受けたといわれています。

私達が行った日は偶然にも供養祭の日でした。地元の方々が集まり、お坊さんが経を唱えていましたが、良寛という面しか見ていない私達と、地元の人達の気持ちの差がよく判りました。とにかく行ってみるものですね。

国上寺では、良寛が長く住んでいた五合庵(写真)にも行きましたが、妙に綺麗になっていてちょっと残念。しかし国上寺は良寛にとって縁が深いだけでなく、能の「禅師曽我」の舞台でもあるので、津村先生はかなり灌漑深い想いで語られていました。越後には長く深い歴史があります。興味は尽きないですね。

国上寺では、良寛が長く住んでいた五合庵(写真)にも行きましたが、妙に綺麗になっていてちょっと残念。しかし国上寺は良寛にとって縁が深いだけでなく、能の「禅師曽我」の舞台でもあるので、津村先生はかなり灌漑深い想いで語られていました。越後には長く深い歴史があります。興味は尽きないですね。

その他、やはり良寛の住んでいた乙子神社の草庵、資料館、晩年を過ごした木村家、お墓のある隆泉寺などまわりましたが、中でも22歳の時、良寛が岡山へ旅立つ際に、母がずっと見送ったという虎岸の丘では、たそがれの出雲崎を前にして、何かこみ上げるものを感じずにはいられませんでした。権威を振りかざし、権力志向が強い父、その父の元で、住民同士の争い、世の不平等さ等々、色々な想いを抱き、目の当たりにして18歳で出家し、そして見知らぬ地へと旅立とうとする良寛、それを見送る母。なんだか18歳で「音楽をやる」と言い放ち静岡を飛び出してきた身としては感じるものがあります。

虎岸の丘から見た出雲崎

虎岸の丘から見た出雲崎

良寛という人は、決して西行や鴨長明のような世捨て人ではなかったと思います。色々な場面で地元の人々と関わり、人との関わりの中で生きていた。巷では「清貧」等と言われ、ある種の憧れを抱いている都会人も多いかと思いますが、当時は皆がそんな暮らしが当たり前だった時代。清貧なんていう言葉ではとても良寛という人を捉えきれないと思います。良寛は何といっても書家として有名であり、かつ人々に慕われていたのが事実です。晩年は貞心尼との交流もありました。それも俗な目で見ていては何も見えてきません。雪深い越後に暮す地元の人達も、特に「清貧」という目で良寛さんを見てはいませんでした。あくまで現代人が勝手に作り出した視座に過ぎないという事も実感しました。

良寛さんを追いかけて過ごした数日間でしたが、良寛という人物の魅力は増すばかり。そして一人の人間をある一定のイメージで見ていたことが恥ずかしくなりました。やはり人間は清濁併せ持つものだし、硬直化した色眼鏡のような狭い感性では、何も見えない。そして、あらゆる情報が氾濫している故なのでしょうが、何か一つの価値観でものを簡単に判断してしまう事の危うさが、現代の生活に溢れているようにも思いました。

良寛記念館正面にある良寛像

いつも書いていますが、肩書きで物や人を判断したり、肩書きを持っていないと自信が持てなかったり、肩書きを得ることで満足している、そんな精神の貧しさは、人を惹きつけるものを生み出す事は出来ません。肩書きなどは一定の組織が創り出した幻想でしかないのです。良寛は父のそんな権威・権力志向の姿を見たからこそ、自分の生きるべき道を見出し、宗門の堕落した姿に接したからこそ、組織を離れ自分らしい生き方を選択したのでしょう。

肩書を待った人は、「何をやるか」が問われ、責任を負っているのです。邦楽界ではその責任を果たしている人がどれだけ居るのだろうか?

良寛は自由闊達な書体で詩を書き、自分の生き方を貫いた。そこには肩書きも何もない。流派も免状も無い。あくまで自分が生きる道を自分らしく生きたのです。本当に見習うべきところが多いですね。この公演をきっかけに、ちょっと良寛さんを追いかけてみようと思っています。

先日、サイガバレエ団主催による「絃楽器の歴史」と銘打った公演をやってきました。

色々な経緯で開催となった公演でしたが、サイガバレエを率いる雑賀淑子先生はバレエ界の大御所であるだけでなく、琵琶を弾くことでも知られていて、今回も雑賀先生自ら琵琶を弾いて創作作品を上演していました。他に三味線やギター、ヴァイオリン等弦楽器が色々と出演するバラエティー豊かな、アットホームな舞台でした。

私は絃楽器の歴史のレクチャーと共に、日舞のベテラン 花柳面先生と「久遠」という新作を上演してきました。シルクロードをテーマとした10分程度の作品なのですが、伴奏は樂琵琶のみ。今回も完全に一から作曲し、踊りと共に創り上げました。今までにも日舞とは色々な作品を作ってきましたが、ここにきてようやく納得のいくものが出来た感じがします。

私は絃楽器の歴史のレクチャーと共に、日舞のベテラン 花柳面先生と「久遠」という新作を上演してきました。シルクロードをテーマとした10分程度の作品なのですが、伴奏は樂琵琶のみ。今回も完全に一から作曲し、踊りと共に創り上げました。今までにも日舞とは色々な作品を作ってきましたが、ここにきてようやく納得のいくものが出来た感じがします。

私は自分も興味があるせいか、踊り・ダンスにはとにかく縁があって、毎年踊りの舞台の音楽を担当しています。面先生とも今までに何度も御一緒させていただいていたのですが、大体他のジャンルの踊り手も一緒の事が多く、今回のような1対1でのものは初めてでした。面先生は古典でも大ベテランの踊り手であり、創作ものの作り手としても大変評価されている方なので、御存じの方も多いかと思いますが、70年代から現代音楽の作曲家の作品などを積極的に日舞の世界で取り上げてきた方ですので、「創造とは何か、古典とは何か」等々、いつも良い勉強をさせてもらってます。

古典があってこそ、前衛が生まれるのは当然ですが、古典に胡坐をかいているようなものには命が宿りません。やはり旺盛な創作意欲が無ければ、音楽や舞台は途端に色褪せてしまいます。今衰退している分野は創造性が失せて、創作という事がなされていないからだと思います。また古典に対しても、現代におけるその意味を充分に考え、研究を重ね、明確な意思を持ってやらなければ、「こういうものなんです」と主張しても、もうそれは過去で止まった骨董品や資料としてしか受け取ってもらえません。

どんな形であれ聴衆に魅力を与えられないものは、滅び去るのみです。あふれ出る創造性と古典への眼差し。この二つが高いレベルで存在してこそ、舞台は成り立ってゆくのではないでしょうか。

古典を権威のように宣伝し、肩書きを振りかざすものは論外でしかないのは世間の人は皆判っている。邦楽村の住人だけが幻想に囚われて、周りが見えていないという事に、早く気が付かないといけません。

よくブログで取り上げる手妻の藤山新太郎先生のように、古典に新しい視点を加え、古典を現代に蘇らせ、それによって手妻という素晴らしい古典芸能を現代に改めて紹介し、ファンを獲得してゆく。これだけの偉業をやってのけるからこそ、藤山先生は第一線のトップを張れるのです。古典を受け継ぐという事は何も形を守ることではなく、その素晴らしさを次世代に伝える事です。そのためにあえて形を変えることも辞さない覚悟が必要なのです。古典だろうが前衛だろうが、旺盛な生命力に満ちた現在進行形のものであることが一番大切なのです!!。

よくブログで取り上げる手妻の藤山新太郎先生のように、古典に新しい視点を加え、古典を現代に蘇らせ、それによって手妻という素晴らしい古典芸能を現代に改めて紹介し、ファンを獲得してゆく。これだけの偉業をやってのけるからこそ、藤山先生は第一線のトップを張れるのです。古典を受け継ぐという事は何も形を守ることではなく、その素晴らしさを次世代に伝える事です。そのためにあえて形を変えることも辞さない覚悟が必要なのです。古典だろうが前衛だろうが、旺盛な生命力に満ちた現在進行形のものであることが一番大切なのです!!。

私は今回のような舞台を、これからもどんどんとやって行きたいし、その為にも日本音楽の古典である能、歌舞伎、雅楽や平曲、そして更に遡ってシルクロードの音楽をどんどんと聴いて、我が身の内に取り入れてゆきたいと思っています。肩書きやお免状掲げて舞台に立つようなことは間違ってもしたくない。

これからも踊りにはどんどん関わって行くだろうと思いますが、器楽としての琵琶楽も更に発展させて、琵琶楽の新時代を作って行きたいですね。

最後にサイガバレエの方々とパチリ。お疲れ様でした。

ただきました。伊藤さんの朗読と一緒に演奏するので、詩に合わせて3部構成にして、曲というよりキャンバスの上に色を重ねてゆくように、音のコラージュみたいな感じで作りました。リハーサルの時の写真しかないのですが、クリスタルボウルとはこんな感じです。

ただきました。伊藤さんの朗読と一緒に演奏するので、詩に合わせて3部構成にして、曲というよりキャンバスの上に色を重ねてゆくように、音のコラージュみたいな感じで作りました。リハーサルの時の写真しかないのですが、クリスタルボウルとはこんな感じです。

で唄われるとほとんど意味は判らない。日本語自体が聞き取れない。声というサウンドとして響いて来ます。それは海外のロックやポップスのボーカルなどを聞いているのと同じです。歌をサウンドとして聴いている。オペラでも意味を聞き取りながら聞いている人は日本にはほとんどいないでしょう。自分達は稽古しているから平家でも長唄でも謡曲でも意味が判るけれど、一般聴衆は日本語であるにもかかわらず、聴いても判らないのです。「全然歌の意味は判らないけど、格好良かった」こういう意見は何度となくお客様から聞かされました。邦楽に携わる人はよくよくこの現実を判って欲しい。

で唄われるとほとんど意味は判らない。日本語自体が聞き取れない。声というサウンドとして響いて来ます。それは海外のロックやポップスのボーカルなどを聞いているのと同じです。歌をサウンドとして聴いている。オペラでも意味を聞き取りながら聞いている人は日本にはほとんどいないでしょう。自分達は稽古しているから平家でも長唄でも謡曲でも意味が判るけれど、一般聴衆は日本語であるにもかかわらず、聴いても判らないのです。「全然歌の意味は判らないけど、格好良かった」こういう意見は何度となくお客様から聞かされました。邦楽に携わる人はよくよくこの現実を判って欲しい。 5年ほど前に出したCDで「敦盛よ 敦盛よ」という言葉を印象的に入れたら、早速琵琶の先輩から「よ」なんていう古文の言葉は無い、と言われましたが、一般の方にはあの「よ」が何と言っても評判が良い。大変に良いのです。敦盛のイメージが目の前に見えるようだとよく言われます。現代人が聴いて判り、なお且つ具体的なイメージが感じられてこそ、語る意味があるのではないでしょうか。私はそう思っています。「抜山蓋世の勇あるも」なんて唄われたって、誰が聴いて意味が判るのでしょう??

5年ほど前に出したCDで「敦盛よ 敦盛よ」という言葉を印象的に入れたら、早速琵琶の先輩から「よ」なんていう古文の言葉は無い、と言われましたが、一般の方にはあの「よ」が何と言っても評判が良い。大変に良いのです。敦盛のイメージが目の前に見えるようだとよく言われます。現代人が聴いて判り、なお且つ具体的なイメージが感じられてこそ、語る意味があるのではないでしょうか。私はそう思っています。「抜山蓋世の勇あるも」なんて唄われたって、誰が聴いて意味が判るのでしょう??

出雲崎ツアーの最後には、良寛さんのお墓がある隆泉寺に向かいました。実はこの旅の前日、知人のお坊さんが隆泉寺を知っているので紹介します、と言ってくれまして、早速連絡を入れてもらって、皆でお参りし、ご住職とも色々話をさせてもらいました。

出雲崎ツアーの最後には、良寛さんのお墓がある隆泉寺に向かいました。実はこの旅の前日、知人のお坊さんが隆泉寺を知っているので紹介します、と言ってくれまして、早速連絡を入れてもらって、皆でお参りし、ご住職とも色々話をさせてもらいました。

先ずは、バルナバ役のバリトン セルゲイ・ムルザエフは深い声と、そのワルっぷりが板についていて格好良かった!なかなかの役者ですね。そしてジョコンダの盲目の母を演じたマリア・ホセ・モンティエルが大変イイ感じ。アルトという事もあるけれど、その声は伸びやかでしっとりと落ち着いて、細かな部分まで明確に表現してゆく。演技も光っていました。カーテンコールでも熱狂的なファンが居るのか、一番大きな拍手と声援をもらっていました(この美貌ですしね・・)。

先ずは、バルナバ役のバリトン セルゲイ・ムルザエフは深い声と、そのワルっぷりが板についていて格好良かった!なかなかの役者ですね。そしてジョコンダの盲目の母を演じたマリア・ホセ・モンティエルが大変イイ感じ。アルトという事もあるけれど、その声は伸びやかでしっとりと落ち着いて、細かな部分まで明確に表現してゆく。演技も光っていました。カーテンコールでも熱狂的なファンが居るのか、一番大きな拍手と声援をもらっていました(この美貌ですしね・・)。

私自身もこれまで、色々と自主企画の舞台をやってきましたが、今後はより自分らしい形にしてゆくつもりです。これは毎年書いていることですが、どんどんとこういう所は充実させてゆくべきだと思いますので、企画の形も自分に特化して変わって行くと思います。

私自身もこれまで、色々と自主企画の舞台をやってきましたが、今後はより自分らしい形にしてゆくつもりです。これは毎年書いていることですが、どんどんとこういう所は充実させてゆくべきだと思いますので、企画の形も自分に特化して変わって行くと思います。

国上寺では、良寛が長く住んでいた五合庵(写真)にも行きましたが、妙に綺麗になっていてちょっと残念。しかし国上寺は良寛にとって縁が深いだけでなく、能の「禅師曽我」の舞台でもあるので、津村先生はかなり灌漑深い想いで語られていました。越後には長く深い歴史があります。興味は尽きないですね。

国上寺では、良寛が長く住んでいた五合庵(写真)にも行きましたが、妙に綺麗になっていてちょっと残念。しかし国上寺は良寛にとって縁が深いだけでなく、能の「禅師曽我」の舞台でもあるので、津村先生はかなり灌漑深い想いで語られていました。越後には長く深い歴史があります。興味は尽きないですね。

私は絃楽器の歴史のレクチャーと共に、日舞のベテラン 花柳面先生と「久遠」という新作を上演してきました。シルクロードをテーマとした10分程度の作品なのですが、伴奏は樂琵琶のみ。今回も完全に一から作曲し、踊りと共に創り上げました。今までにも日舞とは色々な作品を作ってきましたが、ここにきてようやく納得のいくものが出来た感じがします。

私は絃楽器の歴史のレクチャーと共に、日舞のベテラン 花柳面先生と「久遠」という新作を上演してきました。シルクロードをテーマとした10分程度の作品なのですが、伴奏は樂琵琶のみ。今回も完全に一から作曲し、踊りと共に創り上げました。今までにも日舞とは色々な作品を作ってきましたが、ここにきてようやく納得のいくものが出来た感じがします。

よくブログで取り上げる手妻の藤山新太郎先生のように、古典に新しい視点を加え、古典を現代に蘇らせ、それによって手妻という素晴らしい古典芸能を現代に改めて紹介し、ファンを獲得してゆく。これだけの偉業をやってのけるからこそ、藤山先生は第一線のトップを張れるのです。古典を受け継ぐという事は何も形を守ることではなく、その素晴らしさを次世代に伝える事です。そのためにあえて形を変えることも辞さない覚悟が必要なのです。古典だろうが前衛だろうが、旺盛な生命力に満ちた現在進行形のものであることが一番大切なのです!!。

よくブログで取り上げる手妻の藤山新太郎先生のように、古典に新しい視点を加え、古典を現代に蘇らせ、それによって手妻という素晴らしい古典芸能を現代に改めて紹介し、ファンを獲得してゆく。これだけの偉業をやってのけるからこそ、藤山先生は第一線のトップを張れるのです。古典を受け継ぐという事は何も形を守ることではなく、その素晴らしさを次世代に伝える事です。そのためにあえて形を変えることも辞さない覚悟が必要なのです。古典だろうが前衛だろうが、旺盛な生命力に満ちた現在進行形のものであることが一番大切なのです!!。