私が最も敬愛するジャズギタリストのジム・ホール氏が亡くなりました。83歳だったとの事です。言うまでもないですが、ジャズギターというだけでなく、音楽の世界に多大な功績を残した、正にワンアンドオンリーの方でした。

ともすると、音楽の形式が通り一遍で、自由にアドリブをしているつもりでも、どれも似たようなものになってしまうビパップ以降のジャズに、アンサンブルという概念と形を定着させて、ジャズを芸術音楽へと発展させた一人と言えると思います。和声の面でも、それまでのギタリストが使っていたシンプルなものではなく、印象派が使うような響きへ、ジャズギターを理論面、技術面で発展させたことも大きな重要な彼の功績です。今第一線で活躍している面々が、こぞってジムホールを一番のフェイバリットギタリストに挙げているのも充分に頷けます。ジムホールが居なかったら、彼らも居なかったでしょう。

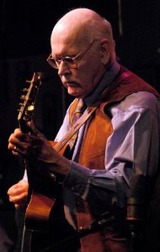

そんなジムホールですが、時代をリードする天才にしては珍しく、その人柄は大変穏やかで、知的な雰囲気を持った方で、音楽もとても繊細で、ジャズの定型を越え、耽美的ともいえるような表現も感じられるものでした。一般に天才というと、大概は「=濃い」みたいなタイプの人が多いですが、ジムホールは全く違う。常に穏やかで、にこやかで、静かな音楽を演奏し、それでいて多くの人を新たなる世界へと導いてくれました。

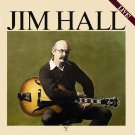

左の画像は「LIve!」というカナダトロントでのライブ盤レコードですが、この演奏を聴いて私はジャズに於けるアンサンブルの素晴らしさというものを知りました。振り返ってみると、人生の節目には必ずこのレコードを聴いていました。不思議なものです。現在の私がこうして音楽家としてやっている、その重要な要素にジムホールという人の音楽があったという事を今深く感じています。ジムホールの音楽に出逢っていなかったら、今の私は何をしていただろう??

左の画像は「LIve!」というカナダトロントでのライブ盤レコードですが、この演奏を聴いて私はジャズに於けるアンサンブルの素晴らしさというものを知りました。振り返ってみると、人生の節目には必ずこのレコードを聴いていました。不思議なものです。現在の私がこうして音楽家としてやっている、その重要な要素にジムホールという人の音楽があったという事を今深く感じています。ジムホールの音楽に出逢っていなかったら、今の私は何をしていただろう??

もう10年以上前に「男の隠れ家」という雑誌が私の事を紹介してくれたのですが、その時も、若き日に一番影響を与えたレコードという事で、この「Live!」のジャケットを一緒に載せてもらいました。

すでに出来上がった枠やレールの上で、そのカテゴリーの中で名人と言われるのでなく、自らレールを引いて行くのは、並の人間の出来る事ではありません。世阿弥、永田錦心、宮城道雄しかりです。

ジムホールの音楽は派手なものではないし、目立たないかもしれませんが、ジャズギターというものの内面的、質的変革を促し、後進に与えた影響は著しいものがあります。正に次世代の扉を開いたと言えると思います。また形もそうですが、質的変化をもたらした点に於いて、ジムホールには永田錦心と同じような質を私は感じます。

ジャズだろうが邦楽だろうが、出来上がった枠の中の優等生で終わる人がほとんどという中、自分の思い描く芸術世界を形に表し、且つ多くの人に感動を持って迎えられたという事は、素晴らしいとしか言いようがありませんね。

高い技術や音楽性は勿論の事、幅広い視野と深い思考、そして世の中とどう関わって行くか、そんな現実社会を捉える感性が無ければ、とても実現出来るものではありません。

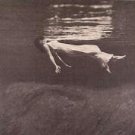

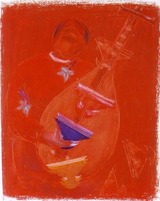

これは1962年録音にピアニストのビルエバンスとデュエットで発表したレコード「Under current」(意表を突くジャケット画でもありますね)ですが、 彼の音楽はこのエバンスに触発された面も大きかったことと思います。この演奏は、それまでのアドリブを主張し合うジャズではなく、「対話」によって音楽が出来上がっています。こういう方向性は、ジャズに於いては当時大変斬新なものでした。そしてギターの驚くような技法が垣間見られます。けっして派手ではないですが、これを初めて聞いた当時、いったいどうやって弾いているのか判りませんでした。

彼の音楽はこのエバンスに触発された面も大きかったことと思います。この演奏は、それまでのアドリブを主張し合うジャズではなく、「対話」によって音楽が出来上がっています。こういう方向性は、ジャズに於いては当時大変斬新なものでした。そしてギターの驚くような技法が垣間見られます。けっして派手ではないですが、これを初めて聞いた当時、いったいどうやって弾いているのか判りませんでした。

新しい世界を表現する人は技術もずば抜けています。宮城・永田の例を出すまでもなく、新たな世界は、感性だけでは成り立ちません。新たな技術が伴わないと姿を現さないのです。その技術は従来の感覚で言う所の、速く弾くとか大きな声が出るとか、皆が思うような上手さではないのです。

ジミヘンやヴァンへイレン、リストやパガニーニ・・、これら時代を創り上げ、天才と言われた人々は、何故天才と言われたか?。それは今までの発想・概念をはるかに超えていたからです。従来の価値観の中で良いか悪いかなんて発想をする人は、その延長上にしかいられない。天才達の音楽には、今までの価値観ではもう測ることが出来ない、そんな世界があったからこそ、伝統やしきたりに囚われたり毒されていない若い世代に、新たな時代の到来を示し、それが歴史となって行ったのです。

ジムホールの訃報を聞いて、改めて自分の原点となる音楽を見つめるきっかけになりました。永田錦心や宮城道雄と同じく、マイルスデイビスやジムホールが居なかったら、私というこのちっぽけな琵琶弾きも居なかったでしょう。それは私の中で武満、黛とどんどん繋がって行きます。皆レールの上に安住せず、独自のやり方で、独自の道を自ら切り開き、その音楽の姿を世にを現しました。そこには他に無い発想、視点、感性、そして技が溢れていました。私はこういう先人たちの音楽を聴いて育ったことが何よりも嬉しいです。残念ながら今の邦楽界にはそんな人は見当たりませんが、私は大したことは出来なくとも、先人達が求めた世界を進もうと思います。

ジムホールはきっと自分の使命を全うして旅立ったことでしょう。そして、我々は次の世代に何を残し、導くことが出来るのか、そんなことを改めて問われているようにも感じました。

ご冥福を。

音楽を形にするには色々な要素が必要なのですが、こういう響くところでは「間」というものは大事ですね。琵琶の場合サワリの具合で「間」も変わってきますので、気を遣います。実際に音が鳴っていようが無かろうが、そこに何かが持続しているように感じさせるからこそ「間」は成り立ちます。あくまで聞き手がそれを感じることが出来ないと「間」は成立しません。演者が感じていても聴き手にそれが伝わっていなければ意味はありません。「間」でも声でも、それらを自由自在にコントロールして、その先の表現を実現させるのが音楽家というものです。

音楽を形にするには色々な要素が必要なのですが、こういう響くところでは「間」というものは大事ですね。琵琶の場合サワリの具合で「間」も変わってきますので、気を遣います。実際に音が鳴っていようが無かろうが、そこに何かが持続しているように感じさせるからこそ「間」は成り立ちます。あくまで聞き手がそれを感じることが出来ないと「間」は成立しません。演者が感じていても聴き手にそれが伝わっていなければ意味はありません。「間」でも声でも、それらを自由自在にコントロールして、その先の表現を実現させるのが音楽家というものです。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2013/12/9b3206ca.jpg)

色々な事を考えさせられました。

色々な事を考えさせられました。 私は琵琶唄でも、斬った張ったという内容のものは唄いません。音楽の先の伝えるものが明確に表現できるのなら、戦いの場面も一つの表現として時には必要でしょう。しかし合戦物をエンタテイメントとして、冒険活劇のように名調子でやっていた結果がこの現状です。私は琵琶楽がそんな浅いものではないと思うし、もっと深い所を語る事が出来るはずだと思っています。いつも書いているように愛を語れない音楽を誰が聴くのでしょう?。リスナーは、声が出ているとか練れているとかそんな技を聴いている訳ではないのです。

私は琵琶唄でも、斬った張ったという内容のものは唄いません。音楽の先の伝えるものが明確に表現できるのなら、戦いの場面も一つの表現として時には必要でしょう。しかし合戦物をエンタテイメントとして、冒険活劇のように名調子でやっていた結果がこの現状です。私は琵琶楽がそんな浅いものではないと思うし、もっと深い所を語る事が出来るはずだと思っています。いつも書いているように愛を語れない音楽を誰が聴くのでしょう?。リスナーは、声が出ているとか練れているとかそんな技を聴いている訳ではないのです。

少し前には尺八でも、古典本曲を大胆な独自の解釈で演奏するというのが流行っていました。海神道、横山先生などはその先端を行っていましたね。私はその活動を現代に於ける古典の在り方として高く評価していますが、そういうやり方自体が、明治以前には無い、新しい日本音楽の接し方だとも思っています。

少し前には尺八でも、古典本曲を大胆な独自の解釈で演奏するというのが流行っていました。海神道、横山先生などはその先端を行っていましたね。私はその活動を現代に於ける古典の在り方として高く評価していますが、そういうやり方自体が、明治以前には無い、新しい日本音楽の接し方だとも思っています。 さて、譜面という部分に視線を向けてみましょう。先ず一番最初に判って欲しいのは、音楽はどんなジャンルの物でも紙の上には表せないという歴然たる事実です。譜面は伝えるための手段でしかない。

さて、譜面という部分に視線を向けてみましょう。先ず一番最初に判って欲しいのは、音楽はどんなジャンルの物でも紙の上には表せないという歴然たる事実です。譜面は伝えるための手段でしかない。 音楽のようになる、と思い込んでいるところでしょう。これは全くの誤解であり、勉強不足であり、大いなる勘違いです。クラシックでも五線譜に書かれていることを自分で読み取り、そこから自分の音楽を紡ぎ出して、初めて音楽となって鳴り響くのです。この「音楽を紡ぎだす」という大変重要で大切な行為を知らない演奏家には何を言っても判ってもらえません。特にちょっと五線譜が読めると思い込んでいる人に一番この誤解が多いですね。自分の感覚に頼り切って、自分の頭の中だけで完結している人と言っても良いかもしれません。まあ、世の中何事もちょっと知っているが為にものが見えないという事は往々にしてありますが・・・。

音楽のようになる、と思い込んでいるところでしょう。これは全くの誤解であり、勉強不足であり、大いなる勘違いです。クラシックでも五線譜に書かれていることを自分で読み取り、そこから自分の音楽を紡ぎ出して、初めて音楽となって鳴り響くのです。この「音楽を紡ぎだす」という大変重要で大切な行為を知らない演奏家には何を言っても判ってもらえません。特にちょっと五線譜が読めると思い込んでいる人に一番この誤解が多いですね。自分の感覚に頼り切って、自分の頭の中だけで完結している人と言っても良いかもしれません。まあ、世の中何事もちょっと知っているが為にものが見えないという事は往々にしてありますが・・・。