明けましておめでとうございます。今年も台湾の友人から教えてもらった新年の言葉で幕開けです。

昨年は音楽的にとても充実した仕事をさせて頂きました。今年も既成概念にとらわれずに淡々とやって行こうと思っています。私の中にまだまだ残っている、小さなこだわりや囚われをどんどんと削ぎ落として、もっとナチュラルな状態になって行きたいものです。こだわりや意地をパワーにしてゆく時代はもう私の中では終わりました。自分自身になりきって行くことこそ、良き音楽を創造する事に繋がります。また今年は樂琵琶のCDも作りたいと思っています。

今年のテーマは「洗練」です。今まで本当に多くの音楽家と関わって仕事をさせてもらい、特に昨年は、邦楽をはじめクラシック、フラメンコ、ジャズ等々色々なジャンルの方と御一緒させていただきましたが、そこ改めて感じたのは、一流には洗練があるという事です。二流と一流の差は、正にこの洗練だと思う事が多々ありました。

今年のテーマは「洗練」です。今まで本当に多くの音楽家と関わって仕事をさせてもらい、特に昨年は、邦楽をはじめクラシック、フラメンコ、ジャズ等々色々なジャンルの方と御一緒させていただきましたが、そこ改めて感じたのは、一流には洗練があるという事です。二流と一流の差は、正にこの洗練だと思う事が多々ありました。

洋の東西、ジャンル問わず、洗練があるものは、それだけ多くの溢れんばかりの創造力によって昇華されて来たということ。個人的な部分での洗練も、作品という部分でも同様だと思います。素朴な民族芸能も新しい作品も、魅力あるものは沢山有りますが、洗練を経たものには深い感動があります。

日本が築き上げた洗練と言えば、雅楽、能、茶道、華道等がその代表だと思いますが、それら洗練の文化を今の形に具現化する。出来るかどうかは判りませんが、それが私の仕事だと思っています。

かつて三島由紀夫は

「流行を忌み嫌うものは時代に嫉妬しているだけだ」と言いました。時代は常に動いています。永田錦心や鶴田錦史の軌跡を想えば想う程、今改めて三島の言葉に共感を覚えます。個人の好き嫌いのレベルでしかものを見ないオタクのような感性では、洗練どころか、何も生み出すことは出来ないでしょう。

中世に「わび」の文化を創り上げ、近世にかけそれを「さび」へと昇華した日本文化の洗練は、正に創造性の爆発。旺盛な創造力があったからこそ、現在の日本文化の土台が生まれたと思います。その洗練をどう受け継いでゆけるか。形だけを追いかけては、とても至りません。どれだけその感性、創造性と接して行けるか、これからが私の正念場だと思っています。

さて今年は今月の26日に「劇団アドック」と我が邦楽アンサンブル「まろばし」の共同企画が川崎能楽堂であります。形に囚われずどんどんと新しいものへと進化して行く。これが私のやり方です。是非今年もご贔屓の程よろしくお願いいたします。

では、舞台でお待ちしています。今年もよろしくお願い申し上げます。

今年も一年色々ありました。ありがたい事に毎年毎年良いお仕事を頂き、クオリティーも仕事量もどんどんと上がって来ている事に感謝以外の言葉が見つかりません。

今年は年明けに、スウェーデン在住の盟友グンナル・リンデルさんと再会し、たっぷりと語り合いました。今はお互いそれぞれの道に進んでいますが、まだまだコンビネーションはばっちり。本当に楽しい時間でした。

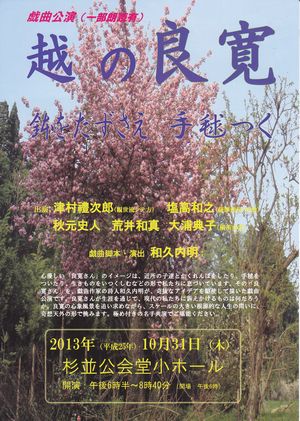

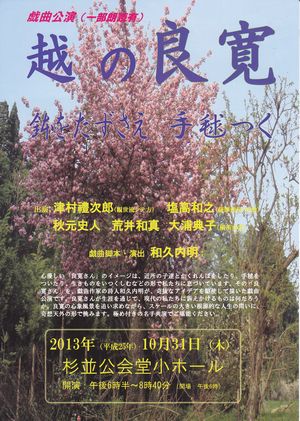

今年は年明けに、スウェーデン在住の盟友グンナル・リンデルさんと再会し、たっぷりと語り合いました。今はお互いそれぞれの道に進んでいますが、まだまだコンビネーションはばっちり。本当に楽しい時間でした。 また同じ頃、哲学者の和久内明先生、能の津村禮次郎先生との出会いから、戯曲公演「越の良寛」に至り、良寛の足跡を辿る旅にも一緒に行かせてもらいました。来年はこの舞台の再演も決まり、気合も更に高まっています。

また同じ頃、哲学者の和久内明先生、能の津村禮次郎先生との出会いから、戯曲公演「越の良寛」に至り、良寛の足跡を辿る旅にも一緒に行かせてもらいました。来年はこの舞台の再演も決まり、気合も更に高まっています。

そして何より今年は江戸手妻の藤山新太郎先生とは本当に色々な所でお仕事をさせて 頂きました。手妻に合わせての作曲に関しても、今までと違う分野でしたので良い経験になりましたし、料亭や見番、国立演芸場等々私の知らない世界で演奏出来たのは嬉しかったです。

頂きました。手妻に合わせての作曲に関しても、今までと違う分野でしたので良い経験になりましたし、料亭や見番、国立演芸場等々私の知らない世界で演奏出来たのは嬉しかったです。

お寺でも演奏を色々とやらせてもらいました。滋賀近江の常慶寺、大分臼杵の多福寺、新潟六日町の雲洞庵、和歌山かつらぎの童楽寺、玉津姫神社等、皆素晴らしいシチュエーションで演奏出来たことは嬉しい限りです。

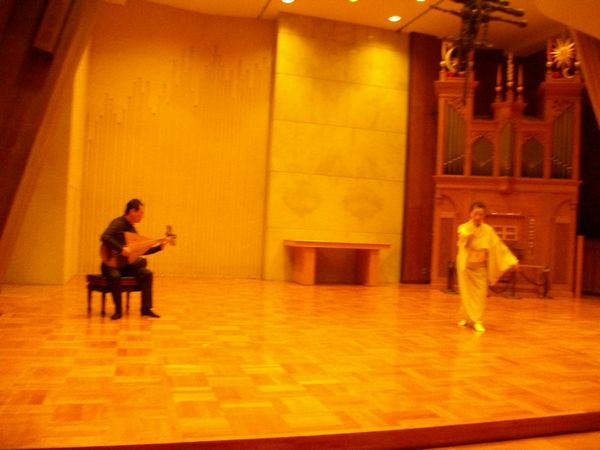

その他市ヶ谷ルーテル教会で日舞の花柳面先生と一緒に作った「久遠」も忘れ難い作品となりました。これから大きな作品へと成長するような気がしています。

和歌山では田中黎山君のリサイタル他、色々と演奏会をやりました。今後は和歌山コネクションが広がって行くと思っています。邦楽以外のジャンルでは、今年も郡司敦作品の初演をクラシックの音楽家と演奏し、他に、フラメンコダンサーの川崎さとみさんとの再会から、彼女のリサイタルで樂琵琶を弾いたのも刺激的な体験でした。

琵琶樂人倶楽部もおかげさまで7年目に入いり開催も70回を超えました。これだけ続けられた事に充実感を感じています。来年もまた1年スケジュールが決まり、さらなる充実をしていきたいと思います。是非ご贔屓に。

そして今年は、Refrectinsの相方である、大浦典子さんと本当に沢山の仕事をしました。定例の北鎌倉古民家ミュージアムは勿論の事、「腰の良寛」の舞台、川崎さとみさんのリサイタル他、地方公演でも御一緒して、いずれも充実の演奏会をやる事が出来ました。

そして今年は、Refrectinsの相方である、大浦典子さんと本当に沢山の仕事をしました。定例の北鎌倉古民家ミュージアムは勿論の事、「腰の良寛」の舞台、川崎さとみさんのリサイタル他、地方公演でも御一緒して、いずれも充実の演奏会をやる事が出来ました。

書き切れない程まだまだたくさんの演奏会に恵まれたことに感謝しかありません。 こうして一年を振り返り辿ってみますと、どう考えても、生かされているという実感が心の底から湧いてきます。私はどんな仕事でも全て私の作った曲を演奏しているので、いわゆる営業仕事は一切やっていません。そんな我儘なやり方をしている私が、こうして音楽家として生きて行く事が出来るのは、正に「はからい」以外の何物でもない、と思います。

こうして一年を振り返り辿ってみますと、どう考えても、生かされているという実感が心の底から湧いてきます。私はどんな仕事でも全て私の作った曲を演奏しているので、いわゆる営業仕事は一切やっていません。そんな我儘なやり方をしている私が、こうして音楽家として生きて行く事が出来るのは、正に「はからい」以外の何物でもない、と思います。

音楽家というのは、常に綱渡りをしているような稼業なので、お教室のお師匠さんになって、こじんまり納まって行く方が多いです。若い頃は面白い事をやっていても、ある程度の年齢になると、何とか流師範みたいな看板を前に出し、流派名でリサイタルなんかやる人も居ますね。それも一つのやり方でしょう。そういうやり方を否定はしませんが、私は正直残念に思います。40代から50代60代は心身共に充実し、一番良い仕事が出来る時期。邦楽は年齢を重ねないと表現出来ないものも沢山ある音楽ですから、50代60代こそ、色々なものから解放されて、自由に独自の活動が広がって行くのが理想的な姿だと思います。是非多くの先輩達には素晴らしい音楽をもっともっと世の中に響かせて欲しいと思います。

私は私のやり方をこれからもやって行きます。邦楽の世界とは随分違うかもしれませんが、それが私の道なのだとつくづく思うようになりました。

人間生きていれば色々な事があります。嬉しい事楽しい事の陰には、辛い事も多々あるのが世の常。上手く行かない事もあるし、誤解されることもあります。疎遠になる方もいます。特に今年は親しい人の突然の訃報もあり、大変な衝撃を受けました。人生に目標を持って、努力を重ね生きて行くことは出来ますが、自分の力で生きているなんて思うのは、大きな誤解であり、奢りであるという事を、多くの事から改めて学んだ一年でもありました。

そんなこと、あんなこと、色々とありながらも、また「はからい」という悠々たる風の中を舞うが如く、来年を生きて行きたいと思います。

今年もお世話になりました。また来年もよろしくお願い申し上げます。

和楽器 ブログランキングへ

クリスマスは毎年世の中が華やいで、何となく気分も高揚してきますね。先日、東京フィルの第9演奏会に行ってきました。尾高忠明指揮、オペラシティーコンサートホールでの演奏でしたが、大ホールに満杯のお客様で、賑々しく、大変華やかな演奏会でした。

演奏はなかなか充実したもので、細かな表現もしっかりと弾き切っていて、表情豊かで、さすがの演奏でした。お客様の表情も明るく、年末らしい盛り上がりで、気持ちの良い時間を頂きました。

その後、私の方も年末恒例となっている蕎麦道心での年忘れ琵琶会をやってきました。だいぶ規模は違いますが、これも私の年末行事。今回は「勧進帳」をメインに演奏したのですが、こういうものを第9の代わりに、恒例にしてやって行ったらいいんじゃないかな?なんて思っています。考えてみれば、年末はクラシックと言うのも何だか 変な話。年末位自分たちの音楽で盛り上がりましょうよ!歌舞伎なんかエンタテイメントとしては大変上質で、面白いと思うんですがね~~。「歌舞伎を観なくちゃ年が越せねえ!!」なんて声が聞こえた方が、日本は元気になって行くと思うのですが、如何でしょ?。

変な話。年末位自分たちの音楽で盛り上がりましょうよ!歌舞伎なんかエンタテイメントとしては大変上質で、面白いと思うんですがね~~。「歌舞伎を観なくちゃ年が越せねえ!!」なんて声が聞こえた方が、日本は元気になって行くと思うのですが、如何でしょ?。

実は、年末は是非邦楽で年越し気分を味わいたい、と言うのが前々からの想いなんです。薩摩琵琶だったら「勧進帳」を3人の掛け合いでやるようなものが、丁々発止で実に面白いと思いますし、樂琵琶だったら、いつもの笛の相方に加え、歌や他の楽器もゲストに加えて、華やかな音楽を作っても良いかと思っています。勿論安易にクリスマスソングをやるなんてことは私にはあり得ません。あくまで新しい音楽をしっとりとやりますよ。

子供の寺童楽寺にて

子供の寺童楽寺にて

音楽には何よりも、演奏する側も、聴いている方にも、喜びが溢れている事が大事だと思います。その喜びは、目の前が楽しい、踊って笑って盛り上げて・・、という事ではありません。レベルの低い安易な賑やかし程空しいものはありません。個人的には賑々しいものより、静かに深く響いてくる音楽にこそ喜びを感じます。音楽の喜びを分かち合い、共感し、場に居る者皆の心が豊かになる・・・。音楽はそうであってほしいのです。邦楽にも、もっと柔らかな心で語りかける音楽が沢山あって良いと思います。父権的なパワー主義で「どうだ!」と威圧的に、権威的に押しつけようとするから、皆寄りつかなくなってしまうのです。先ずは相手を受け入れて、包み込まなくては。

それにしても、母性的な柔らかな感性で聴く者を愛情で包むような音楽が、何故邦楽には少ないのでしょう?日本人には宗教心や信心というものが薄いからなのでしょうか・・?私は若い頃からダウランドなどの歌が好きで、波多野睦美さんのCDなどは何千回聞いたか判らない位、今でも聞き惚れていますが、ダウランドはじめバッハ、現代ではメシアン、ミロシュ・ボクのような深遠な宗教音楽や芸術音楽が、日本にももっとあって良いと思います。新春を寿ぐ曲、年末に一年の感謝を分かち合う曲等々色々あって良いですよね。

これから邦楽も新しい価値観を持って、永田錦心のように新しい時代の音楽をどんどん作って行くべきだと思います。それが古典曲を活性化させるきっかけにもなる事でしょう。喜びに満ちて音楽をやっていたら、余計な重苦しい衣は必要無いのです。肩書きなんかさっさと下ろして、どんどん世の中に魅力ある音楽を響かせませんか。

地元の武蔵野教会

地元の武蔵野教会 神田教会

神田教会

私はお寺で演奏する事が多いのですが、時々教会に行くこともあります。先日も神田教会に行った時、パイプオルガンの伴奏で歌う讃美歌を聞いていたら、敬虔な気分になってきました。テノールの声が素晴らしかったこともありますが、それだけ音楽に力があるという事です。加えてキリスト教の牧師さん、神父さんはどんな人にも優しく、愛で包むように接する方が大変多い。愛に溢れているという事は、今の時代とても貴重であり、大切であり、見習いたい姿勢だと思います。自分と同調しない相手に対し、汚い言葉をすぐに吐こうとする人が溢れている現代にこそ、こういう姿勢が必要ではないでしょうか。

毎度書きますが、愛を語れない音楽に魅力は無い。流派や階級などが先に来るような音楽では、誰もそこに魅力を感じないのは当たり前の事。私は日本音楽の魅力を発信したい。正統派でも、偉いでもない、喜びに溢れる音楽をやりたい。その為にもクオリティーの高いものでなくては!

勧進帳熱演中

勧進帳熱演中師走の風に吹かれて、想いが満ちてきました。

和楽器 ブログランキングへ

先日、ロイヤルバレエによるクリスマスの定番「くるみ割り人形」の公演が29か国に配信され、新宿の映画館にて観てきました。劇場からの衛星中継というのが何とも臨場感があって良かったです。(時差があるので生中継ではないようです)

いや~~夢のような美しさでしたね。舞台も演出もなかなか凝っていて充実の内容でした。さすがはロイヤルバレエ!!私みたいなのが言うのも変ですが、西洋の美というものをしっかり見せてもらった、という感じでした。先日のパリオペラ座といい、ロイヤルバレエといい、世界の一流というのは凄いものですね。

クリスマスイブのパーティーの夜が舞台ですので時期もぴったり!。チャイコフスキーの名曲の数々と共にクリスマス気分を味わってきました。

中でも主役のクララを演じたフランチェスカ・ヘイワードがとっても良い表情で、少女から大人の女性へと変わる微妙な時期の雰囲気をよく出していました。ヘイワードはロイヤルバレエスクールから入団した若手で、まだランクは下のようですが、これからが楽しみですね。写真が無いのが残念。プリンシパルのラウラ・モレーラ、フェデリコ・ボネッリ(写真左)も勿論この通り。日本人も崔由姫、平野亮一の二人がファーストソリストとして出演していて、特に崔は見事なダンスを披露していました。

中でも主役のクララを演じたフランチェスカ・ヘイワードがとっても良い表情で、少女から大人の女性へと変わる微妙な時期の雰囲気をよく出していました。ヘイワードはロイヤルバレエスクールから入団した若手で、まだランクは下のようですが、これからが楽しみですね。写真が無いのが残念。プリンシパルのラウラ・モレーラ、フェデリコ・ボネッリ(写真左)も勿論この通り。日本人も崔由姫、平野亮一の二人がファーストソリストとして出演していて、特に崔は見事なダンスを披露していました。

美しいものを見ていると、心が柔らかくなります。殺伐としたものばかりに触れていれば、心もそうなって行くものです。常に視野を広げ、色々なものに接していることは芸術家には必須ですね。「こうでなければ」「こうであるべき」という思考は自らの感性を狭めてしまいます。私自身、陥りやすい所でなので、常に気を付けていますが、素晴らしい舞台、音楽、美術、文学等々あらゆる芸術と常に接して、視野と感性を広げる事は、同時に喜びであり、楽しみであり、人生の栄養です。

バレエやオペラの華やかさ・・本当に素晴らしいレベルと芸術性があると思います。邦楽は、この華やかさをそのまま追いかけようとしたところに大きな問題があったと私は思っています。明治以降、洋楽を取り入れたことはけっして悪い事ではないと思っていますが、日本には日本の形とやり方がある。奈良平安の時代から、外の文化を受け入れ、熟成し独自の形にしてゆくのは、日本の素晴らしいやり方だったと思うのですが、明治以降は音楽に於いて、そうはならなかったですね。まだ時間が足りないのか??

振り返ると、薩摩琵琶では明治から大正時代にかけて、どんどんと新作を作り、時代が求めた音楽を作り演奏していた事が、何よりもその隆盛をもたらした要因だと思います。しかし現在は新作がほとんど出てきていない。私も少しは作曲していますが、こんなものではどうにもなりません。もっともっと流派に囚われない、旺盛な創作意欲を持った、芸術的感性に溢れる琵琶人が出てきて欲しいものです。

世代は変わって行きますし、時代も人々のセンスもどんどん変わります。常に時代に即した音楽が生まれるのは、クラシックだろうがジャズだろうが、歌謡曲だろうが同じことです。大正時代の薩摩琵琶は、明治大正という時代に於いて、その命が煌めいていた音楽だったからこそ、聴衆が求めたのでしょう。

バレエもオペラも、100年200年前の作品であっても、常に新しい感性を持って取り組み、演出をし、現代の芸術作品として創造しているからこそ、ヘンデルも、モーツァルトも絶賛されるのです。楽器の方も、演奏場所がサロンからホールへと変わって行った事に伴って、ホールでの演奏に合うように改良され、新しい音楽が次々と生まれて行きました。仏教でも、教祖の教えを後の世に、その時代に合うように翻訳する人が居たから、現在まで伝えられてきたのです。邦楽はどうでしょうか・・・?

バレエもオペラも、100年200年前の作品であっても、常に新しい感性を持って取り組み、演出をし、現代の芸術作品として創造しているからこそ、ヘンデルも、モーツァルトも絶賛されるのです。楽器の方も、演奏場所がサロンからホールへと変わって行った事に伴って、ホールでの演奏に合うように改良され、新しい音楽が次々と生まれて行きました。仏教でも、教祖の教えを後の世に、その時代に合うように翻訳する人が居たから、現在まで伝えられてきたのです。邦楽はどうでしょうか・・・?

今日本は、夢を持って生きるという事が難しくなってきている時代にあります。それは経済だけの問題ではないと思います。この今だからこそ音楽家が大きな視野と夢を持って、旺盛な創作意欲を発揮して、本来の日本を取り戻したいです。取り戻すのはけっして経済ではないですよ。文化と誇り、そして志です。

クラシックもバレエもオペラも素晴らしいですが、日本にも魅力ある文化がまだまだいっぱいあります。それをロイヤルバレエやMetのように世界へ、日本の舞台芸術として発信して行けるような時代になったらいいな、と思います。

世界一流のバレエを観ながら、日本の姿も見えてきました

今年のテーマは「洗練」です。今まで本当に多くの音楽家と関わって仕事をさせてもらい、特に昨年は、邦楽をはじめクラシック、フラメンコ、ジャズ等々色々なジャンルの方と御一緒させていただきましたが、そこ改めて感じたのは、一流には洗練があるという事です。二流と一流の差は、正にこの洗練だと思う事が多々ありました。

今年のテーマは「洗練」です。今まで本当に多くの音楽家と関わって仕事をさせてもらい、特に昨年は、邦楽をはじめクラシック、フラメンコ、ジャズ等々色々なジャンルの方と御一緒させていただきましたが、そこ改めて感じたのは、一流には洗練があるという事です。二流と一流の差は、正にこの洗練だと思う事が多々ありました。

今年は年明けに、スウェーデン在住の盟友グンナル・リンデルさんと再会し、たっぷりと語り合いました。今はお互いそれぞれの道に進んでいますが、まだまだコンビネーションはばっちり。本当に楽しい時間でした。

今年は年明けに、スウェーデン在住の盟友グンナル・リンデルさんと再会し、たっぷりと語り合いました。今はお互いそれぞれの道に進んでいますが、まだまだコンビネーションはばっちり。本当に楽しい時間でした。 また同じ頃、哲学者の和久内明先生、能の津村禮次郎先生との出会いから、戯曲公演「越の良寛」に至り、良寛の足跡を辿る旅にも一緒に行かせてもらいました。来年はこの舞台の再演も決まり、気合も更に高まっています。

また同じ頃、哲学者の和久内明先生、能の津村禮次郎先生との出会いから、戯曲公演「越の良寛」に至り、良寛の足跡を辿る旅にも一緒に行かせてもらいました。来年はこの舞台の再演も決まり、気合も更に高まっています。 頂きました。手妻に合わせての作曲に関しても、今までと違う分野でしたので良い経験になりましたし、料亭や見番、国立演芸場等々私の知らない世界で演奏出来たのは嬉しかったです。

頂きました。手妻に合わせての作曲に関しても、今までと違う分野でしたので良い経験になりましたし、料亭や見番、国立演芸場等々私の知らない世界で演奏出来たのは嬉しかったです。 その他市ヶ谷ルーテル教会で日舞の花柳面先生と一緒に作った「久遠」も忘れ難い作品となりました。これから大きな作品へと成長するような気がしています。

その他市ヶ谷ルーテル教会で日舞の花柳面先生と一緒に作った「久遠」も忘れ難い作品となりました。これから大きな作品へと成長するような気がしています。

そして今年は、Refrectinsの相方である、大浦典子さんと本当に沢山の仕事をしました。定例の北鎌倉古民家ミュージアムは勿論の事、「腰の良寛」の舞台、川崎さとみさんのリサイタル他、地方公演でも御一緒して、いずれも充実の演奏会をやる事が出来ました。

そして今年は、Refrectinsの相方である、大浦典子さんと本当に沢山の仕事をしました。定例の北鎌倉古民家ミュージアムは勿論の事、「腰の良寛」の舞台、川崎さとみさんのリサイタル他、地方公演でも御一緒して、いずれも充実の演奏会をやる事が出来ました。 こうして一年を振り返り辿ってみますと、どう考えても、生かされているという実感が心の底から湧いてきます。私はどんな仕事でも全て私の作った曲を演奏しているので、いわゆる営業仕事は一切やっていません。そんな我儘なやり方をしている私が、こうして音楽家として生きて行く事が出来るのは、正に「はからい」以外の何物でもない、と思います。

こうして一年を振り返り辿ってみますと、どう考えても、生かされているという実感が心の底から湧いてきます。私はどんな仕事でも全て私の作った曲を演奏しているので、いわゆる営業仕事は一切やっていません。そんな我儘なやり方をしている私が、こうして音楽家として生きて行く事が出来るのは、正に「はからい」以外の何物でもない、と思います。

変な話。年末位自分たちの音楽で盛り上がりましょうよ!歌舞伎なんかエンタテイメントとしては大変上質で、面白いと思うんですがね~~。「歌舞伎を観なくちゃ年が越せねえ!!」なんて声が聞こえた方が、日本は元気になって行くと思うのですが、如何でしょ?。

変な話。年末位自分たちの音楽で盛り上がりましょうよ!歌舞伎なんかエンタテイメントとしては大変上質で、面白いと思うんですがね~~。「歌舞伎を観なくちゃ年が越せねえ!!」なんて声が聞こえた方が、日本は元気になって行くと思うのですが、如何でしょ?。

中でも主役のクララを演じたフランチェスカ・ヘイワードがとっても良い表情で、少女から大人の女性へと変わる微妙な時期の雰囲気をよく出していました。ヘイワードはロイヤルバレエスクールから入団した若手で、まだランクは下のようですが、これからが楽しみですね。写真が無いのが残念。プリンシパルのラウラ・モレーラ、フェデリコ・ボネッリ(写真左)も勿論この通り。日本人も崔由姫、平野亮一の二人がファーストソリストとして出演していて、特に崔は見事なダンスを披露していました。

中でも主役のクララを演じたフランチェスカ・ヘイワードがとっても良い表情で、少女から大人の女性へと変わる微妙な時期の雰囲気をよく出していました。ヘイワードはロイヤルバレエスクールから入団した若手で、まだランクは下のようですが、これからが楽しみですね。写真が無いのが残念。プリンシパルのラウラ・モレーラ、フェデリコ・ボネッリ(写真左)も勿論この通り。日本人も崔由姫、平野亮一の二人がファーストソリストとして出演していて、特に崔は見事なダンスを披露していました。

バレエもオペラも、100年200年前の作品であっても、常に新しい感性を持って取り組み、演出をし、現代の芸術作品として創造しているからこそ、ヘンデルも、モーツァルトも絶賛されるのです。楽器の方も、演奏場所がサロンからホールへと変わって行った事に伴って、ホールでの演奏に合うように改良され、新しい音楽が次々と生まれて行きました。仏教でも、教祖の教えを後の世に、その時代に合うように翻訳する人が居たから、現在まで伝えられてきたのです。邦楽はどうでしょうか・・・?

バレエもオペラも、100年200年前の作品であっても、常に新しい感性を持って取り組み、演出をし、現代の芸術作品として創造しているからこそ、ヘンデルも、モーツァルトも絶賛されるのです。楽器の方も、演奏場所がサロンからホールへと変わって行った事に伴って、ホールでの演奏に合うように改良され、新しい音楽が次々と生まれて行きました。仏教でも、教祖の教えを後の世に、その時代に合うように翻訳する人が居たから、現在まで伝えられてきたのです。邦楽はどうでしょうか・・・?