すこしづつ春の陽を感じる時が増えて、気分もちょっと上向いて気持ちが良いですね。背筋もしゃんと伸びます。先日は私が主催しております邦楽アンサンブル「まろばし」の公演が無事に終わりました。沢山の方に御来場いただき、感謝に堪えません。ありがとうございました。

今回は演劇と組んでみましたが、舞台をやってみて面白い瞬間、意外な面、色々な反省点等々出て来て、良い経験になりました。今年は「越の良寛」の再演(脚本が新しくなって「良寛」というタイトルになりました)も5月にありますので、またレベルを上げて頑張りたいと思います。

これからはしばらく創作の時期となります。今年は樂琵琶のCDをぜひ作りたいと思いますので、この時期にどれだけ良い曲が作れるか、それにかかってます。小さな独奏曲を今年に入って作りましたが、この春にはデュオの作品をいくつか作りたいと思っております。とにかく作品を作り続けて行くことが私の音楽活動。曲の構想が頭から離れてなくなるという事はないですね。常に頭の中に鳴っています。

私はいわゆる演奏家という質の音楽家ではないのでしょう。音楽に対する姿勢や考え方も毎年新たになって行くにつれて、以前やった曲にも少しづつアレンジを加えていますし、毎年新曲をレパートリーに入れて行かないと、どうも気が済まないんです。尺八(能管)と琵琶による「まろばし」などはやる度に違う感じになるので常に新鮮な気持ちでいられるのですが、同じ曲をずっと同じようにやるのは私には無理ですね。それは私の考えている音楽ではないのです。

私はいわゆる演奏家という質の音楽家ではないのでしょう。音楽に対する姿勢や考え方も毎年新たになって行くにつれて、以前やった曲にも少しづつアレンジを加えていますし、毎年新曲をレパートリーに入れて行かないと、どうも気が済まないんです。尺八(能管)と琵琶による「まろばし」などはやる度に違う感じになるので常に新鮮な気持ちでいられるのですが、同じ曲をずっと同じようにやるのは私には無理ですね。それは私の考えている音楽ではないのです。

作曲作品が出来上がった時はとにかく嬉しいです。それを舞台で演奏するのも勿論嬉しいのですが、尺八二重奏の曲なども自分が演奏しなくても、作曲し、リハーサルで練り上げながら指導して、舞台にかけて、客席から聴いているのもなかなかいい気分なのです。

そして何かものを創り出す時には、どうしても深い思考が必要だと、年を追うごとに思います。手慣れたものを安易に、得意になってやるようでは、やっぱり質の高いものは出来ません。「仏陀に帰依する画家」として知られる斉藤真成さんは「歳を重ねるにつれて、人は己が今まで経験した手慣れた手段にしがみつきたくなるもの。私は自縄自縛を解きほどいて、常に自由な魂でいたい」と言っていますが、自分はもとより、邦楽人・琵琶人に斉藤さんの言葉を送りたいですね。

私は自分の楽しみでもあるのですが、視野や感性を広げるために、暇さえあれば色々な舞台を観て、本を読み、芸術作品などに触れるようにしています。そして優れたものに出逢う度に、その深い想い、思考等々多くのものを感じます。

日本人はともすると己の世界に閉じこもり、情感に振り回されて、技術も思考もすっ飛ばしてしまう傾向が強いと思っています。「良いものは良いんだ」等と言って頷き合って、判り合えたつもりになっているのは小さな村社会の住人だけです。世界は勿論の事、日本国内でも既に通用しない。音楽として、作品としての洗練がなければ!。世界中のすぐれた芸術に触れる度に、我が身は勿論の事、思う所が多々あるのです。

次の春を迎えるためには、我々の眼を先ずは開かねばなりません。どんな分野に於いても、もう村意識は脱却しないと衰退以外の道がありません。もうやる人はやっています。

大きな舞台で音楽を鳴らしたいですね。

只今、月末の川崎能楽堂での邦楽アンサンブル「まろばし」公演のリハーサルに日々を費やしております。

今回は演劇人との共演を第二部にやりますので、いつもとはちょっとやり方が違うので、面白いです。

今回は演劇人との共演を第二部にやりますので、いつもとはちょっとやり方が違うので、面白いです。

私は踊り関係とは毎年一緒に仕事をしていますが、踊りと音楽(歌が伴わない器楽)はどちらも時間軸が色々な方向へ自由に飛翔するので、一緒にやり易いのです。そもそも音楽や踊りは時間という概念からは遠くにありますし、具象よりも抽象性が強いからです。過去にも未来にも、別次元にも自由に飛んで行けるのが、音楽や踊りの良い所。舞台を観ながら自分の体験を想い出したり、その先を想像したり、自分の居る場所から別の所へ意識が行ってしまったり・・・、と観客も演じ手も自由に感性を広げることが出来る。

しかし文章を扱うとそうはいかない。言葉による物語は、非常に具体的で、先に先に話(時間)が進みます。だからどこにでも自由に飛んで行ける音楽と合わせる場合、従属的に音楽を付けるだけならあまり考える事もないかもしれませんが、対等に組んで一つの舞台を創ろうとするならば、かなりの工夫が必要になるのです。一方、文章ではない言葉、つまり詩や短歌、または言葉一つ一つには時間性が希薄で、時間の道筋が一定でないので、音楽と共に存在しやすいのです。言葉は単体と文章ではその在り方が全く変わってくる。言葉を扱うにはかなりの熟練が必要ですね。

いわゆる琵琶唄というものは物語性が強い。かなり強い。これは楽音の持つ抽象性とは基本的に相いれないのです。元々鐘の音や声に宗教的な象徴性や畏怖心を感じていた日本人ですので、音に対し色々な想像力を働かせて、感性を様々に羽ばたかせる事は得意な方だと思いますが、それが音楽の分野にはっきりと形として表れるのは、能が成立してからではないでしょうか。能管、声、鼓、あれらの音にはそれぞれ抽象性と時間軸の哲学が明確に備わっていました。(それをあれだけ形にして、体系化した世阿弥は正に天才としか言いようがないですね)

いわゆる琵琶唄というものは物語性が強い。かなり強い。これは楽音の持つ抽象性とは基本的に相いれないのです。元々鐘の音や声に宗教的な象徴性や畏怖心を感じていた日本人ですので、音に対し色々な想像力を働かせて、感性を様々に羽ばたかせる事は得意な方だと思いますが、それが音楽の分野にはっきりと形として表れるのは、能が成立してからではないでしょうか。能管、声、鼓、あれらの音にはそれぞれ抽象性と時間軸の哲学が明確に備わっていました。(それをあれだけ形にして、体系化した世阿弥は正に天才としか言いようがないですね)

しかしながら平家琵琶から始まる語り物の伝統に於いては、言葉による物語があくまで主で、楽音の持つ象徴性や抽象性は影を潜めたままになってしまいました。特に明治以降に成立した薩摩・筑前の琵琶は、名調子で物語を語る事に特化し過ぎて、琵琶の音が合いの手の道具のようになって行ったのは誠に残念です。私は、これだけ魅力のある楽器を抱えていながら、何故そうなってしまうのか、そこがどうしても解せませんでした。だから本来の琵琶の音の持つ力をもう一度取り戻したい、と先ず琵琶を手にした最初から思っていました。何よりもまずあの妙なる音を自分で弾いてみたかったのです。そこから琵琶と能管(尺八)による「まろばし」という作品が生まれたのです。

私は器楽曲の作曲からその活動をはじめましたが、弾き語りをするにも独自の歌詞を仕立てて、琵琶の音によって聴き手の感性が過去にも未来にも飛んで行けるような内容に作り変えました。作詞の森田亨先生にお願いして、あえて言葉を減らし、なるべく言葉で説明をしないで、色々な時間軸を文章中に入れ込

私は器楽曲の作曲からその活動をはじめましたが、弾き語りをするにも独自の歌詞を仕立てて、琵琶の音によって聴き手の感性が過去にも未来にも飛んで行けるような内容に作り変えました。作詞の森田亨先生にお願いして、あえて言葉を減らし、なるべく言葉で説明をしないで、色々な時間軸を文章中に入れ込

み、夢幻能のようなスタイルにして、時間をけっして一つにしないようにもしてもらって、言葉だけではなく琵琶の音も相まって、感情や情景を想像させるように書いてもらったのです。基本的に聴き手に演者の表現を押し付けず、聴き手が自由に感じ、その感性を自由にどこまでも羽ばたかせて行けることが何よりも重要だと思うのです。物語も、物語でない詩や哲学を語るようなもの、例えば祇園精舎や短歌等も、歌詞の作り方一つとっても、弾き語りの可能性はまだまだあると思っています。

受ける側の感性が舞台上の表現と共振、共鳴、共感する事で舞台は成り立つと私は思います。演者が表現する具体的事実や感情を、受け手が理解したとしても、感性を掻き立てる所まで行かなくては何処にも飛べない。つまり創造力・想像力が働いていないという事です。それでは単なるパーフォーマンスに過ぎない。「楽しかった」と思うだけです。世阿弥の創り出した手法と哲学がいかに大きな世界を持っているのか、今更ながらに思えてきますね。抽象と具象を行き来して行く舞台には、無限に想像力が湧き、感性が掻き立てられ、異次元へと観る者を誘います。その場を盛り上げ、賑やかし、楽しみを提供するのではなく、その先の世界へと誘い、導くことが舞台人の使命なのだと、私は思うのですが如何でしょうか。

ただ珍しい事や刺激的な事をやったり、嬉しい悲しいを一方的に吐き出しているだけでは、受け手が面白い、つまらないという所でしか判断しなくなる。私がエンタテイメントをあまり歓迎しないのは、際限なく受け手を刺激して行く方向に道が向いているからです。

さて、今回は物語と対峙する訳ですが、何故あえて組むかといえば、今回語り部をやる三園ゆう子さん、脚本を担当する伊藤豪さんが、この辺りの事を十二分に理解しているからです。そして「母」という作品は、決して物語で終わらない。大変力のある作品でもあります。きっと全てを聞き終わった後に様々な事が想起されるでしょう。

どんな場合でも私は伴奏はやりません。踊りだろうが歌だろうが、常に共演です。確かに内容に合わせて音楽の寸法を決めたり、擬音を出したりしていますが、語りも音楽も対等に一つの舞台を務め上げ、演じるために力を尽くします。

能には到底及びませんが、私が考える舞台は、音楽は具体ではなく、擬音一つとっても象徴として鳴らし、感じさせる。サイレンの音をリアルに出すのではなく、その切迫した状態を演出して行くのです。そのように常に抽象性を秘め音を扱い、語りと共に舞台を創り上げます。この辺がいわゆる現代演劇とは違う考え方でしょう。まだまだこなれているとは言えないかもしれませんが、こんな意識で作曲をしました。乞うご期待!!

時を司る神クロノス

琵琶樂人倶楽部第73回「薩摩琵琶三流派対決!」をやってきました。毎年恒例、琵琶制作家で演奏家でもある石田克佳さんを迎えてのこの企画ももう5回目となりました。

今回は冬・初春等、この時期をテーマにして、石田さんが、薩摩琵琶のご祝儀曲である「蓬莱山」「門琵琶」、古澤錦城さんが小泉八雲の原作をオリジナル化した「雪女」、私が千手と重衡を描いた「朝の雨」を演奏してきました。お客様の中には、久しぶりに逢う友人も来てくれて、今年も琵琶樂人倶楽部の良い門出となりました。また打ち上げでも石田さんと久しぶりに、琵琶についての意見を交換でき、有意義な時間となりました。

こうして毎月変わらずに回を重ね、皆が集っているというのは、実にありがたい事です。世の中は刻一刻と変化して行くもの。出逢いもあれば別れもあるし、嬉しい事も悲しい事も日々沸き起こるように身の回りに立ち現れます。その変わり行く日々の中で7年に渡り73回を重ね、こうして続けていられるというのは、私の人生の中での一つの奇跡と言えるかもしれません。

古代ギリシャにパンタレイ(万物流転)という言葉もあったあった程ですので、人も音楽も政治も平和も、全て変わらないものはないという事は世界共通の普遍原理です。人間の肉体は勿論の事、その心も愛情も移りゆくように変わるもの。諸行無常を唄う琵琶楽は正にその普遍原理を唄い説いて回っているのです。

このすべてが変わり行く世の中で、変わらないものを求めようとするのが人間。去りゆくものを追いかけ、繁栄を、若さを、愛情を・・変わらぬはずの無いものほど変わらないで欲しいと思う。それは誰しも変わり行くものをそのままに受け入れる事が、そう簡単に出来ないからなのでしょう。それがまた欲望と執着を生み出して行く・・・。そしてどうしても得られない、成就出来ない想いが詩や音楽となって行ったのだと思います。

私は宗教や哲学に明るい訳ではないので個人的な意見でしか言えませんが、変わらないものがあるとしたら、それは最終的には宗教的な「慈愛」という事になるのでしょうか。個々の想いを超えて、あまねく注がれる愛、慈愛という大きな世界。私にはまだよく判りませんが、それはきっと変わる事のない永遠なのでしょう。芸術はその永遠を表現し、分かち合う為にこの世に創造され、いつの時代でも、どの国にあっても受け継がれて来ているのだと思います。個人の想いから発した詩や音楽も、洗練を経て昇華し、大きな世界に至るのなら、きっとそれは受け継がれ、芸術として永遠の命を得るのかもしれません。

私は宗教や哲学に明るい訳ではないので個人的な意見でしか言えませんが、変わらないものがあるとしたら、それは最終的には宗教的な「慈愛」という事になるのでしょうか。個々の想いを超えて、あまねく注がれる愛、慈愛という大きな世界。私にはまだよく判りませんが、それはきっと変わる事のない永遠なのでしょう。芸術はその永遠を表現し、分かち合う為にこの世に創造され、いつの時代でも、どの国にあっても受け継がれて来ているのだと思います。個人の想いから発した詩や音楽も、洗練を経て昇華し、大きな世界に至るのなら、きっとそれは受け継がれ、芸術として永遠の命を得るのかもしれません。

「啄木」のように千数百年という時を超えて受け継がれ、なおかつ現代の人の心に深い感動を与える曲は、少なくとも喜怒哀楽のような人間世界の想いという所ではない、遥か遠い所に存在するように思います。作曲の時点で、もう個人の想いというものではなかったのでしょう。それにしても誰が作曲したんでしょうね??。

高野山常喜院にて

高野山常喜院にてこの万物流転の世の中で、音楽を生業として今生を生きていることは、ありがたいしか言葉が出て来ないですが、何を作り、演奏するのか、その問いかけは尽きる事がありません。楽しいエンタテイメント音楽も良いと思いますが、やっぱり私は「啄木」のような曲を作り演奏したいですね。私もやはり「変わらないもの」を求めてしまうのです。琵琶樂人倶楽部もこれからずっと続けて行きたいと思います。

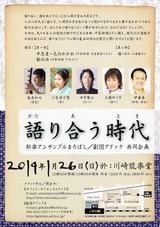

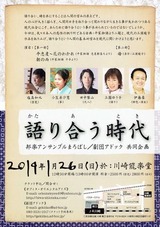

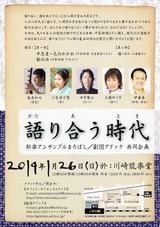

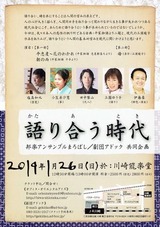

もういつもの日々が走りだし、年末年始の気分は何処にも残っていないのだが、今年は今月末に川崎能楽堂での演奏会「語り合う時代」があるものの、例年のように追われるようなスケジュールでもないので、ゆっくり過ごしている。私はいつも自分を追い込むことによって何かを為すようなところが強いので、今は気分を開放しリセットするためにも、たっぷり読書をして、CDを存分に聞いて、色々な所に出かけ、精神の養生をしている最中なのだ。

もういつもの日々が走りだし、年末年始の気分は何処にも残っていないのだが、今年は今月末に川崎能楽堂での演奏会「語り合う時代」があるものの、例年のように追われるようなスケジュールでもないので、ゆっくり過ごしている。私はいつも自分を追い込むことによって何かを為すようなところが強いので、今は気分を開放しリセットするためにも、たっぷり読書をして、CDを存分に聞いて、色々な所に出かけ、精神の養生をしている最中なのだ。

最近はギターのCDをよく聞いている。ジャンルを問わず色々聞いているつもりでも、やはりジャズ系が多くなるな~。まあ好みというものはそうそう変わらない。ジム・ホールの「Live!」、ジェシ・ヴァン・ルーラーの「Live at Murphy’s law」、ジョン・マクラフリンの「Live at Royal festival hall」、ラルフタウナーの「Solo concert」はそれぞれ正に洗練の極み!聴く程に魅力が増してくる現代の最高傑作だと思う。こういうものにどっぷりとつかることが出来る時間も、そんなにある事ではないので、今はこの貴重な時間をたっぷりと味わいたいと思う。

本も、この所良い作品に多く出逢っている。毎日何かしら読んでいるので色々とあるのだが、ここひと月くらいの中では熊谷達也の「邂逅の森」と宮本常一の「忘れられた日本人」が良かった。私は元々民俗学というものが好きで、それ関係のものは、小説でもエッセイでも何でもかなり読んでいる割には、有名なこの二つの本はまだ読んでいなかった。この他では恒川光太郎の「夜市」も気に入った。SFと民俗学とホラーが混在していて、文章もさらりとしている。中でも「風の古道」という作品にはなかなかに惹かれるものがあった。

「邂逅の森」は阿仁のマタギを題材に取った優れた作品で、もう7,8年前に随分と話題になった作品なのだが、やっと読むことが出来て、深い感動を覚えた。浅田次郎氏は「本書は去勢された男たちのための、回復と覚醒の妙薬である。男とは本来どういう生き物なのかを、読者は知るだろう」と評している。私はその意見にも大いに同調できるのだが、それよりも男と女、動物、自然、それぞれの生々しい美しさを感じた。生物の命が溢れる風土は厳しくそして美しい。そしてその風土に生きるものも又厳しく美しい。やはりここでも大きなはからいによって我々は生かされているという事を実感できる。それを忘れた時、歪が生じるのだろう。歪の中で生物はいつまでも生きていられないという事も身に沁みる。読み進むほどに現代社会の姿が浮かび上がり、言葉に出来ない多くの想いが湧き上がった。久しぶりに質の良い小説に巡り会えた、嬉しい限り。

「忘れられた日本人」も民俗学の分野では有名な本なのに読んだことが無く、やっと手にすることが出来た。どの章も興味深いものだったが、後半の「文字を持つ伝承者」という所に特に興味を持った。民俗学というと、古い時代の村の話というイメージだが、これには、移りゆく時代を、前に向かって生きようとした人々の、生き生きとした姿がある。こういうものを読むと、いかに現代の我々が日常に安住し、流されて生きているか、我が身が見えてくるようだ。現代がもう今までのようにのんびりとは生きて行けない時代になった事は、皆感じていることだと思う。我々はこれからをどう生きるべきなのだろうか・・?

現代を知るには、過去を知るのが良い、とはよく言われる事。 確かに現代日本の姿は、過去の日本と日本人の姿を一度見つめ直すと、如実に見えてくるようだ。

確かに現代日本の姿は、過去の日本と日本人の姿を一度見つめ直すと、如実に見えてくるようだ。

最近、江戸文化研究家の田中優子さんの記事が出ていて、なるほどと思う事が多かった。伝統やら古典などと称しているものの実態をすぱっと切って、現代の矛盾と闇を突いている。とても伝統とは言えないようなもの、数十年しか経っていないものでも伝統やら古典やら正当だ何だと言わせてしまうという事は、その奥に事実をねじ曲げてでもそうしなければならない何かがあるという事だ。そんな現代の闇は、過去の日本の姿を見るにつけ浮かび上がってくる。

何故現代の社会はこんなにねじれ、歪んでしまったのだろうか?。我々が「豊かになる」と思っている状態になるにはどこかを歪ませなければいけないのか?この深い闇の中には何があるのだろう?。私には世の中の事を論じる知識も技量も無いが、こと邦楽について言えば、残念ながら音楽の喜びが溢れる如く聞こえて来るものは実に少ない。邦楽の中に命の煌めく音楽を取り戻す事は、現代に於いて「伝統」音楽に携わる者に与えられた使命のような気がするが、如何だろう。

私は音楽をやりたい。政治闘争でもイデオロギーのせめぎ合いでも、格式の張り合いでもない。ただ単に素敵な音楽を奏で、聴き、作り続けたいのだ。そしてそこに喜びがあればいい。その他は要らない。

新玉の春を迎え、正月気分も抜けて気持ちも引きしまってきました。

春といってもまだまだ寒いのですが、これは新しい息吹へのプロローグ。今年は自分の行くべき道を確実に歩み、新たな展開をして行く一年と思っています。

私の作曲した樂琵琶独奏曲に「春陽」という曲があります。樂琵琶を始めた頃、秘曲として知られる「啄木」を自分なりに勉強して、時々舞台でも弾くようになってから、不遜にも自分でもこんな樂琵琶の独奏曲を作りたい、と思い立ち作った曲が「春陽」です。千年以上に渡って伝えられている古典曲には到底及びませんが、昨年、能の津村禮次郎先生が「春陽」で舞ってくれた時は、時空を超えたような世界が立ち現れ、忘れられない素晴らしい体験となりました。そんな素敵な瞬間をいくつも経験しているのが「春陽」なのです。そんなこともあってこの曲は事あるごとに演奏させてもらってます。昨年亡くなった私のアドヴァイザーH氏が大変気に入ってくれていた曲でもあります。

樂琵琶でオリジナルをやって行くという明確な方向性は、「風の軌跡」のアルバムから定まってきました。 その第一曲目に入れたのが「春陽」なのです。薩摩琵琶での1stアルバム「Orientaleyes」では第一曲目に、今、私の代表曲となっている「まろばし」を入れて、琵琶奏者としての初心表明としましたが、「春陽」は樂琵琶奏者としての初心表明といっても良いでしょう。

その第一曲目に入れたのが「春陽」なのです。薩摩琵琶での1stアルバム「Orientaleyes」では第一曲目に、今、私の代表曲となっている「まろばし」を入れて、琵琶奏者としての初心表明としましたが、「春陽」は樂琵琶奏者としての初心表明といっても良いでしょう。

今後は樂琵琶での演奏が多くなると思いますが、色々な意味でこれからが私の正念場なのだと、強く思えてなりません。

勿論薩摩琵琶でもやりたいことが色々とあるので、作品も作って行くし、活動もしてゆくのですが、唄はどんどんと減って行くと思います。ここまでやって来て、やはり私は器楽としての琵琶をやりたい、という想いがかなりはっきりしてきました。歌物は別に歌手を立てる形が望ましい、と思っています。今年は薩摩琵琶の器楽曲をはじめ、樂琵琶の曲なども色々と作曲して行こうと思います。

勿論薩摩琵琶でもやりたいことが色々とあるので、作品も作って行くし、活動もしてゆくのですが、唄はどんどんと減って行くと思います。ここまでやって来て、やはり私は器楽としての琵琶をやりたい、という想いがかなりはっきりしてきました。歌物は別に歌手を立てる形が望ましい、と思っています。今年は薩摩琵琶の器楽曲をはじめ、樂琵琶の曲なども色々と作曲して行こうと思います。

ペルシャからシルクロードを渡り、時を経て日本でまた新たな命を育んでいく、琵琶の時空を超えた連鎖は、私に限りないロマンを抱かせます。隆盛の激しい世の中にあって、日本国内でも千数百年、その前の大陸での時間を合わせたら、途方もない年月が樂琵琶には流れているのです。日本国内では、鎌倉時代から樂琵琶の流れとは別に、日本オリジナルの琵琶も独自の発展をしてきましたが、私はその流れの末端に居て、最古参の樂琵琶と、昭和に出来上がった最先端の錦琵琶を弾くというのも不思議な縁です。

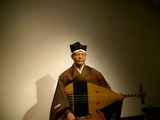

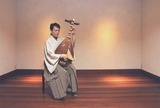

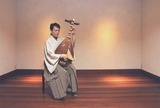

平安時代に「啄木」を弾いた人はまさか、 千年後の世にオリジナルの曲を作って樂琵琶を弾いて廻っている奴がいるとはとは考えもしなかったでしょう。右の写真はルーテル教会での演奏会の時のものですが、キリスト教の教会で樂琵琶の音が響き渡るとは、誰が考え得たでしょうか・・・・。

千年後の世にオリジナルの曲を作って樂琵琶を弾いて廻っている奴がいるとはとは考えもしなかったでしょう。右の写真はルーテル教会での演奏会の時のものですが、キリスト教の教会で樂琵琶の音が響き渡るとは、誰が考え得たでしょうか・・・・。

でも人間にとって魅力あるものは、どんなものであれ、形を変え、姿を変えながらでも、世の移り変わりと共に継承されてゆくものだと思います。言い方を変えれば、魅力あるものはどんな時代にもその魅力を発し続けるという事です。幕末に薩摩藩の中だけで弾き語りされていた薩摩琵琶が、百年経った1967年にはニューヨークでオーケストラをバックに弾くようになっているのですから・・・。

人間一人は100年も生きられないけれど、音楽は何千年でも生きて行く。きっと「啄木」が出来上がった当時と、現代では同じ曲といえども、その存在は別物のように違っているでしょう。途中、宮中での伝承が途絶えていたとも伝えられますが、それでも時を超え、「啄木」という曲は純粋に音楽として生き続けたのです。

私の作った曲がこの後どうなって行くかは判りませんが、樂琵琶の音や「啄木」に憧れとロマンを持った人間が、そこからまた新たな命を生み出して行くというこの行為は、多分どの時代にもなされてきたのではないでしょうか。こんな風にして、ゆっくりと、細々とでも樂琵琶の音を響かせることが、次世代、次々世代へと繋がって行くといいですね。100年経ったら、また私のような天邪鬼が出るかもしれませんし・・・?

さて、今月は定例の琵琶樂人倶楽部「薩摩琵琶三流派対決」を15日にやります。琵琶の制作家であり、演奏家でもある石田克佳さんをゲストに迎え、薩摩正派の「蓬莱山」を演奏してもらいます。私は平重衡と千手の最期の夜を描いた「朝の雨」、古澤錦城さんは「雪女」を演奏します。

そして前記事でも書きましたが、月末26日には、これも定例の「邦楽アンサンブルまろばし」の公演を川崎能楽堂にて開催します。

今回は劇団アドックの伊藤豪さん、三園ゆう子さんを迎え、いつもとは違う形で聞いていただきます。乞うご期待!

春はいつの時代にも新たな命を生み出して行く季節です。一つ一つはかすかなものかもしれないけれど、私の手からも、新たな曲をまたぽつりぽつりと響かせたいと思います。

是非舞台の方もご贔屓の程、よろしくお願いいたします。

私はいわゆる演奏家という質の音楽家ではないのでしょう。音楽に対する姿勢や考え方も毎年新たになって行くにつれて、以前やった曲にも少しづつアレンジを加えていますし、毎年新曲をレパートリーに入れて行かないと、どうも気が済まないんです。尺八(能管)と琵琶による「まろばし」などはやる度に違う感じになるので常に新鮮な気持ちでいられるのですが、同じ曲をずっと同じようにやるのは私には無理ですね。それは私の考えている音楽ではないのです。

私はいわゆる演奏家という質の音楽家ではないのでしょう。音楽に対する姿勢や考え方も毎年新たになって行くにつれて、以前やった曲にも少しづつアレンジを加えていますし、毎年新曲をレパートリーに入れて行かないと、どうも気が済まないんです。尺八(能管)と琵琶による「まろばし」などはやる度に違う感じになるので常に新鮮な気持ちでいられるのですが、同じ曲をずっと同じようにやるのは私には無理ですね。それは私の考えている音楽ではないのです。

今回は演劇人との共演を第二部にやりますので、いつもとはちょっとやり方が違うので、面白いです。

今回は演劇人との共演を第二部にやりますので、いつもとはちょっとやり方が違うので、面白いです。 いわゆる琵琶唄というものは物語性が強い。かなり強い。これは楽音の持つ抽象性とは基本的に相いれないのです。元々鐘の音や声に宗教的な象徴性や畏怖心を感じていた日本人ですので、音に対し色々な想像力を働かせて、感性を様々に羽ばたかせる事は得意な方だと思いますが、それが音楽の分野にはっきりと形として表れるのは、能が成立してからではないでしょうか。能管、声、鼓、あれらの音にはそれぞれ抽象性と時間軸の哲学が明確に備わっていました。(

いわゆる琵琶唄というものは物語性が強い。かなり強い。これは楽音の持つ抽象性とは基本的に相いれないのです。元々鐘の音や声に宗教的な象徴性や畏怖心を感じていた日本人ですので、音に対し色々な想像力を働かせて、感性を様々に羽ばたかせる事は得意な方だと思いますが、それが音楽の分野にはっきりと形として表れるのは、能が成立してからではないでしょうか。能管、声、鼓、あれらの音にはそれぞれ抽象性と時間軸の哲学が明確に備わっていました。( 私は器楽曲の作曲からその活動をはじめましたが、弾き語りをするにも独自の歌詞を仕立てて、琵琶の音によって聴き手の感性が過去にも未来にも飛んで行けるような内容に作り変えました。作詞の森田亨先生にお願いして、あえて言葉を減らし、なるべく言葉で説明をしないで、色々な時間軸を文章中に入れ込

私は器楽曲の作曲からその活動をはじめましたが、弾き語りをするにも独自の歌詞を仕立てて、琵琶の音によって聴き手の感性が過去にも未来にも飛んで行けるような内容に作り変えました。作詞の森田亨先生にお願いして、あえて言葉を減らし、なるべく言葉で説明をしないで、色々な時間軸を文章中に入れ込

私は宗教や哲学に明るい訳ではないので個人的な意見でしか言えませんが、変わらないものがあるとしたら、それは最終的には宗教的な「慈愛」という事になるのでしょうか。個々の想いを超えて、あまねく注がれる愛、慈愛という大きな世界。私にはまだよく判りませんが、それはきっと変わる事のない永遠なのでしょう。芸術はその永遠を表現し、分かち合う為にこの世に創造され、いつの時代でも、どの国にあっても受け継がれて来ているのだと思います。個人の想いから発した詩や音楽も、洗練を経て昇華し、大きな世界に至るのなら、きっとそれは受け継がれ、芸術として永遠の命を得るのかもしれません。

私は宗教や哲学に明るい訳ではないので個人的な意見でしか言えませんが、変わらないものがあるとしたら、それは最終的には宗教的な「慈愛」という事になるのでしょうか。個々の想いを超えて、あまねく注がれる愛、慈愛という大きな世界。私にはまだよく判りませんが、それはきっと変わる事のない永遠なのでしょう。芸術はその永遠を表現し、分かち合う為にこの世に創造され、いつの時代でも、どの国にあっても受け継がれて来ているのだと思います。個人の想いから発した詩や音楽も、洗練を経て昇華し、大きな世界に至るのなら、きっとそれは受け継がれ、芸術として永遠の命を得るのかもしれません。

もういつもの日々が走りだし、年末年始の気分は何処にも残っていないのだが、今年は今月末に川崎能楽堂での演奏会「語り合う時代」があるものの、例年のように追われるようなスケジュールでもないので、ゆっくり過ごしている。私はいつも自分を追い込むことによって何かを為すようなところが強いので、今は気分を開放しリセットするためにも、たっぷり読書をして、CDを存分に聞いて、色々な所に出かけ、精神の養生をしている最中なのだ。

もういつもの日々が走りだし、年末年始の気分は何処にも残っていないのだが、今年は今月末に川崎能楽堂での演奏会「語り合う時代」があるものの、例年のように追われるようなスケジュールでもないので、ゆっくり過ごしている。私はいつも自分を追い込むことによって何かを為すようなところが強いので、今は気分を開放しリセットするためにも、たっぷり読書をして、CDを存分に聞いて、色々な所に出かけ、精神の養生をしている最中なのだ。

確かに現代日本の姿は、過去の日本と日本人の姿を一度見つめ直すと、如実に見えてくるようだ。

確かに現代日本の姿は、過去の日本と日本人の姿を一度見つめ直すと、如実に見えてくるようだ。

その第一曲目に入れたのが「春陽」なのです。薩摩琵琶での1stアルバム「Orientaleyes」では第一曲目に、今、私の代表曲となっている「まろばし」を入れて、琵琶奏者としての初心表明としましたが、「春陽」は樂琵琶奏者としての初心表明といっても良いでしょう。

その第一曲目に入れたのが「春陽」なのです。薩摩琵琶での1stアルバム「Orientaleyes」では第一曲目に、今、私の代表曲となっている「まろばし」を入れて、琵琶奏者としての初心表明としましたが、「春陽」は樂琵琶奏者としての初心表明といっても良いでしょう。 勿論薩摩琵琶でもやりたいことが色々とあるので、作品も作って行くし、活動もしてゆくのですが、唄はどんどんと減って行くと思います。ここまでやって来て、やはり私は器楽としての琵琶をやりたい、という想いがかなりはっきりしてきました。歌物は別に歌手を立てる形が望ましい、と思っています。今年は薩摩琵琶の器楽曲をはじめ、樂琵琶の曲なども色々と作曲して行こうと思います。

勿論薩摩琵琶でもやりたいことが色々とあるので、作品も作って行くし、活動もしてゆくのですが、唄はどんどんと減って行くと思います。ここまでやって来て、やはり私は器楽としての琵琶をやりたい、という想いがかなりはっきりしてきました。歌物は別に歌手を立てる形が望ましい、と思っています。今年は薩摩琵琶の器楽曲をはじめ、樂琵琶の曲なども色々と作曲して行こうと思います。 千年後の世にオリジナルの曲を作って樂琵琶を弾いて廻っている奴がいるとはとは考えもしなかったでしょう。右の写真はルーテル教会での演奏会の時のものですが、キリスト教の教会で樂琵琶の音が響き渡るとは、誰が考え得たでしょうか・・・・。

千年後の世にオリジナルの曲を作って樂琵琶を弾いて廻っている奴がいるとはとは考えもしなかったでしょう。右の写真はルーテル教会での演奏会の時のものですが、キリスト教の教会で樂琵琶の音が響き渡るとは、誰が考え得たでしょうか・・・・。