また凄い雪になりましたね。雪のお蔭でコンサートが中止になるような影響も色々とあったと思います。私が以前講師をやっていた有明教育芸術短期大学でも、卒業公演が延期になりました。生徒達は残念だったでしょうね。

こんな雪の日は家でCD三昧なのですが、私は時間さえあればコンサートを聞きに行っています。このブログにもその中のほんの少しだけ個人的な感想を書いていますが、アマチュアから世界のトップクラスまで、生音(PA無)でやっているものならジャンル関係なく、とにかく聴きに行きます。今年に入ってから、先日ブログに書いた芸劇での合唱付きオケのコンサートなどの他、舞踊(バレエ・日舞・モダンダンス)、クラシック、邦楽等のコンサートに行ってきました。今月もこれからちょと面白いライブに行く予定です。色々なものを聞くのはとにかく楽しいし、学ぶものも多いですね。一流と言われる方の舞台が何をもって一流と評されるのか、観る程に感じるものがあります。

私は何時も書いている通り、肩書きや受賞歴は全く気にしません。舞台が全てです。今年見た邦楽はいずれも大先生の演奏でしたが、正直歌も演奏の方も大変残念でした。サークルのおさらい会ならともかく、これが邦楽界一流の先生だと言われても・・・。これを最初に聞いた人は邦楽に対してどう思うでしょうね???

演奏は勿論ですが、その質とレベルはやっぱり舞台姿に出ます。やはり心の部分がそのまま姿に出るのだと思いますが、それ以上に一流といわれる人は、一流にしか持ちえない一種の魅力というか狂気(といったら言い過ぎか)みたいなものを皆何処かに持っているのかもしれません。邦楽が今衰退しているのは、その狂気を持っているプロが少なくなったからなのではないでしょうか。

良い曲を書く人が良い人間とは限らない。ベートーヴェンはかなりエキセントリックな性格だったようだし、シェーンベルクも石田一志先生曰く、猜疑心が強く、ちょっとお付き合いしにくいような人物だったようです。チャーリーパー カーも強烈だったようで、色々な逸話が残っていますね。エリッククラプトンも一時はレイシスト発言をするなど、けっして日本のファンのイメージ通りの人物ではない面も持っているようです。

カーも強烈だったようで、色々な逸話が残っていますね。エリッククラプトンも一時はレイシスト発言をするなど、けっして日本のファンのイメージ通りの人物ではない面も持っているようです。

こういう例を挙げると、びっくりする方もいると思いますが、そういう人達が音楽シーンをリードして行ったことは間違いないのです。

素晴らしい音楽は世間でいう所の「良い人」が作り出す訳ではありません。「良い人」はその時代に於いての分別のある良識人かもしれませんが、発想が時代やその時々での常識を飛び越えられない。つまり「良い人」では時代を超えて支持されるようなものを創造する事は難しいのだと思います。肩書きなども結局そんなもので、小さな世界の評価でしかない。それをいつも看板にしているという事は、「私は小さい世界で生きてます」と宣言しているようなものですね。

音楽が時代を超えて支持される質を持っていれば、語り継がれ歴史にも残って行くのは当たり前の事。創った人が今の時代のセンスから見て良い人かどうかなんて問題ではない。時代を超えても尚輝きを失わない魅力、言い方を変えればある種の狂気があるかどうかではないでしょうか。そういうものを創り出せる人だけが、超一流といわれるのだと思います。

まあ超一流と言わずとも、プロの舞台人は舞台運びも上手いし姿も良いですね。様になるという言葉がありますが、やはり素晴らしい演奏をする人は、お作法という事でなく、それなりの様になります。作り出すものがあって、それが素晴らしいものであってはじめて、それに伴って姿も良くなって行くし、舞台も様になってくるものです。所作や姿は、あくまで身から湧き出るものだと思います。一流になればなるほどに・・・。

どの分野であれ、私は超一流の演奏には常に触れていたいし、私自身も出来るかどうかではなく、そこを目指して行きたい。余計なものに惑わされずにしっかり音楽を聴き、作り、演奏し行きたいのです。

今年も雪が降りましたね。私は東京に来て初めて雪を体験したので、雪を見ているとどうしてもわくわくしてしまいます。吹雪いている様が、ちょっと今の日本の状況を思い起こさせるようでした。

昨年もそうでしたが、今年もずっと部屋の中に居て、雪の降るさまを眺めながら色々と想いを巡らせていました。

つい先日はローザンヌ国際バレエコンクールで、日本の若者が1位2位を取ったなんて素敵なニュースで盛り上がっていましたが、すぐ後にはゴーストライターの事件などもあり、世の中は本当に留まることが無いパンタレイなのだな、と思いを巡らせていました。

今日本では音楽でも何でも、目先優先の低レベルのビジネスがまかり通っている、と感じる方も多いのではないでしょうか。ショウビジネスの世界はもう醜い所まで行ってしまったとしか思えないですね。先日のSTAP細胞の研究者の記事でも、研究の事そっちのけでゴシップ記事のようなものを書き連ねるマスコミは、もう醜いを通り越して危険だと思えて仕方がないのです。

私は音楽に限らず、マスコミで大宣伝して売っているものはどうにも違和感を感じてしまいます。物事の周りだけを取り上げ、勝手に雰囲気を作り上げ、消費者を乗せて、そのものの実態には触れさせず、それが世のスタンダードだとばかりに洗脳してゆくような手法は、まるでゲッベルスと同じではないかと思います。だから本体以外に色々と尾ひれがセットになって売っているものは、自然と避けてしまいます。肩書きや受賞歴ぶら下げている伝統邦楽の先生方も私にとっては同じ事。尾ひれや看板が先に来て、それを必ずくっつけていないと気が済まないような方々には大きな違和感を感じます。

私は音楽に限らず、マスコミで大宣伝して売っているものはどうにも違和感を感じてしまいます。物事の周りだけを取り上げ、勝手に雰囲気を作り上げ、消費者を乗せて、そのものの実態には触れさせず、それが世のスタンダードだとばかりに洗脳してゆくような手法は、まるでゲッベルスと同じではないかと思います。だから本体以外に色々と尾ひれがセットになって売っているものは、自然と避けてしまいます。肩書きや受賞歴ぶら下げている伝統邦楽の先生方も私にとっては同じ事。尾ひれや看板が先に来て、それを必ずくっつけていないと気が済まないような方々には大きな違和感を感じます。

音楽芸術に対しどんな聴き方、接し方をしても良いと思います。しかし音楽・芸術なんてものは所詮ただの添え物、賑やかし、お楽しみ、そんな程度のもんだ、という考えが、今でもこの国のスタンダードな考え方というのだったら、もうこの国は終わりなんじゃないかと思います。文化や知性にこそ誇りを持つべきであり、それこそが、国家というものではないでしょうか。音楽や芸術に感動し、論じ、その素晴らしさを伝え語って行く人がもっと増えて欲しいものです。

何でもかんでもエンタテイメントにして、売ることが全てに優先し、目の前の話題性、派手さ、楽しさを求め、演じ手側も受けを狙って奇抜な格好や、派手な演出でそれに媚びようとする。ビジネスなら何でもアリでは、今回のようなゴーストライター事件も起こって当然なのかもしれません。

ゴーストライター事件後に、実際に作曲をしたN氏一連の作品を初めて聞きました。彼は作曲家の中でも最先端の現代音楽を専門とする人だそうですが、現代音楽を勉強しそれを専門にしているという事は、何を差し置いても芸術に人生を捧げているという事です。でなければ現代音楽の作曲活動はとてもやっていけるものではありません。

現代音楽は全くお金にならないどころが、演奏してもらおうとしても、かなり高度な教育を受けた演奏家でないと演奏出来ないし、当然ギャラもかかる。クラシックファンからもあまり支持を得られないし、簡単に評価を頂ける訳でも売れる訳でもない。志だけが支えとも言っても過言ではない生き方をしているという事です。

問題の作品はそれなりのレベルで出来ていると思いますが、あくまで「お仕事」として書いたものでしょう。現代音楽の専門家が自分の作品としてマーラー風、バッハ風のような過去をなぞった作品を書くという事はありえない。たとえ理解されないとしても最先端をえぐるような、自分の品を書くはずです。事情は解らないですが、私は彼が自分の持っている高度な技術・知識・才能をあのように切り売りしてしまった事が何より残念です。生活の為にお金を目的としてやった訳でもなさそうですし、18年間もああいう事を続けた意味が私にはどうしても理解出来ないのです。

彼の本来の作曲作品もYoutubeなどに出ているようなので、ぜひ聞いていただきたいものですが、「HIROSHIMA」に感動したと書き連ねている人達は、どれだけ彼の芸術家としての本来の作品に賛辞を贈るのでしょうか・・・・。上っ面だけ聴いて、適当な事を書いていただけではないのでしょうか。

最先端の技術や知識を持つ者は、志も高くなければならないのです。ビジョンや志無き技術・知識は人間の邪悪な部分を誘いだし、結果的には悲劇を生む。軍事技術始め、例を挙げるまでもなく歴史を見ればどんな分野に於いても明らかです。まことに残念ながら、彼の類まれなる技術が佐村河内という人間の欲望をどんどんと増長させ、ショウビジネスのお金に群がる人間達を呼び込んでしまった事を考えると、彼が18年間何を想い作曲に取り組んでいたのか私には解りません。

彼を擁護し、同情する意見をネット上で見かけます。知人や仲間達もこぞって彼を称えようとしています。「これを機に彼の才能がもっと評価されて欲しい」、「ぜひ音大に復帰させてあげたい」などという声も聞かれますが、それは本当に彼の為になるでしょうか。今ここで彼が仲間の好意に甘え、音大に復帰したとして、果たして彼はまた芸術音楽をもう一度生み出して行くことが出来るでしょうか。もし彼がそういう選択をし、事件の延長線上に居続けたらもう作曲は出来ないのではないかと私は思います。今こそすべてを捨てて、経済的なバックボーンすらも絶ち切って、パンの耳かじりながら孤独の淵に立ってでも、もう一度自分の求める芸術に真摯な態度で向き合う事が出来なかったら、彼はただのやさしい、評判の良い先生で終わってしまうような気がします。それは芸術家として死んだという事です。仲間や世間の人の応援は結構だけど、そういう甘く無責任で半端な同情が、彼を苦悩させ、一人の芸術家を潰してしまう。

音楽家は浮世離れして、自分の世界で生きている人がやたら多いですが、レベルが上がれば上がるほど、社会の中で音楽家として生きるという自覚が必要なのです。仙人みたいに籠って己の世界に留まっている人間は所詮二流。声聞縁覚の徒です。時間はかかりましたが、彼はやっとその自覚に至ったのではないかと思います。これまで自分が18年間やってきた事はどういう事だったのか、今彼は自分の中で反芻している事でしょう。

音楽家は浮世離れして、自分の世界で生きている人がやたら多いですが、レベルが上がれば上がるほど、社会の中で音楽家として生きるという自覚が必要なのです。仙人みたいに籠って己の世界に留まっている人間は所詮二流。声聞縁覚の徒です。時間はかかりましたが、彼はやっとその自覚に至ったのではないかと思います。これまで自分が18年間やってきた事はどういう事だったのか、今彼は自分の中で反芻している事でしょう。

まだこれからが期待できる人だと思います。厳しいかもしれませんが、一切の甘えを絶って、是非今一度我が身の原点に立ち返り、真の芸術家になっていただきたい。これが名も無い琵琶奏者・作曲家の端くれである私からのエールです。期待を持って今後の彼の身の処し方を見守りたいと思っています。

毎度書いていますが、文化は国家の基盤。文化があってこその国家。その文化の上に政治も経済も成り立っているのです。これからこの国の人が音楽を愛し、美に溢れ、芸術を語るようであって欲しい。音楽がその場限りの賑やかしで、盛り上がるだけで満足するようなレベルであって欲しくない。雰囲気で良かった、楽しかったというのも結構ですが、もっと芸術にまともに相対する人が増えて欲しい。下らないものは下らないとしっかり言える大人が増えて欲しい。この国の行方は、音楽家・芸術家、そしてそれを享受する市民にかかっている。マスコミやショウビジネスではない。一人一人の目と耳にかかっていると思うのです。

雪の日の徒然に想いが募りました。

先日、東京芸術劇場にて、いつもお世話になっているNPO「おんがくの共同作業場」主催の演奏会に行ってきました。オーケストラは、オラトリオ・シンフォニカJAPN。指揮はジェフリー・リンク氏でした。

この日の第一部は、以前共演させて頂いたヴァイオリンの中島ゆみ子さんとチェロのエリック・ウイリアムスさんをソリストとして迎えたブラームス「二重協奏曲」。お二人の実力はもう間違いないので、ばっちりと曲の中に身を放り込んで聴いていました。極楽状態。音色が素晴らしかった。

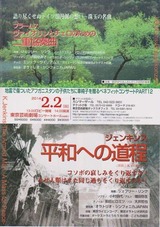

第二部が昨年も聞いたジェンキンス作曲の「平和への道程」。前回は縮小版で、オーケストラではなく弦楽カルテットだったのですが、今回はフルオケに250人を超える合唱、ソプラノ、メゾ・テノール・バスのソリストが付いて、それはそれは壮大な曲となりました。

いや~~~凄い!ど迫力の演奏でした。曲はコソボ紛争を題材とした平和讃歌で、シリアスな場面から祈りにまで昇華するダイナミックな作品です。打楽器が多用され、全体にリズミックで変化に富んでいることもあり、長い曲ではありますが飽きさせずに、ぐいぐいとこちらを引っ張って行きます。

聴いていると、色々な想いが湧き上がってきます。

どの国の人も平和に暮らしたい。でも争いはなくならない。今もシリアなどで内戦が続いていますが、いつの時代もそれぞれの神の名の元に、大義名分の元に、自分達が正しいと信じ戦争を繰り返す。神とは、信仰とは、政治とは一体何なのか・・・・。日常に於いても敵対関係

の無い社会はありえない。何故なのか?その状況をどう解決し共存して行けばよいのか?

この曲は多くの事を問いかけ、音の、言葉の、一つ一つがこちらに

響いてきます。音楽は政治や宗教、イデオロギーを超えて共感出来、訴える力があるんだな、と改めて思いました。音楽の使命が愛を語り届ける事だとしたら、平和への讃歌は音楽の大事な仕事ではないかとも思えてきます。この演奏会を主催した郡司博先生は、今こそやるべき曲だ、と言っていました。

カールジェンキンス

カールジェンキンス

ジェンキンスは、音楽大学出身ではありますが、キャリアの最初はジャズ・ロック系で、その筋では圧倒的な支持者がいる「ソフトマシーン」というプログレバ

ンドのメンバーでもありました。ソフトマシーンとはウィリアム・バロウズの小説の題名でもあり、このバンド発足の時にメンバーとバロウズとの出逢いがあっ

たようです。ソフトマシーンは60年代から80年代のイギリスを中心とした先鋭的音楽の中心にいたグループで、メンバーは色々と出入りがあったのですが、

ジェンキンスが加入してから、アヴァンギャルドなスタイルを脱し、スコアによる緻密なアンサンブルへと変化して行きました。彼の仕事らしいですね。また私の好きなギタリスト アラン・フォールズワースがちょうどジェンキンスと共にこのソフトマシーンに在籍していたのも、何かの縁を感じます。この辺のイギリ

スの音楽シーンはかなり魅力的な展開をしていて、実に興味のある所なので、ぜひじっくり好学の士?と語り合いたいですね。

ソフトマシーン

ソフトマシーンこの作品は抽象表現というものではないですが、作者が明確に表現したいものに対して、言葉による直接表現ではなく、あくまで音楽によってなされている所が素晴しいと思いました。物語を語る歌詞ではなく、あくまで「詩」という所が、聞き手の想像力を刺激して行きます。和声はシンプルですが、リズムやモチーフが大変重要な役割をしているのです。言葉はそのガイドラインのように存在し、象徴的な言葉だけを使い、嬉しい悲しいという感情を直接表す言葉もあまり使っていないので、聴き手が場面を想像し、聴き手の中で物語が出来上がって行くように作られているのです。この手法は大変参考になると思いました。この曲を聞くと、上記のような問いがいやがおうにでも叩きつけられます。それはこの表現手法であったからだと思います。ジェンキンスの作品を聴いて、私の中の言葉に対する問題が一つ解決したような気分でした。そういう意味でこの作品は大変良い示唆を与えてくれました。

弾き語り中

弾き語り中

言葉や歌詞に対しては、この他にも色々な考え方もあると思いますし、手法もあるでしょう。語り物と歌ではずいぶん違うと思いますし、優れた作品の、優れた朗読を聞くと、その物語の世界に飛翔してゆく自分を感じます。先日も馬場精子さんによる宮澤賢治作品の朗読CDを聞きましたが、物語の世界に引き込まれ、大いに感性を羽ばたかせることが出来ました。琵琶でしたら、掛け合い勧進帳のような丁々発止の物語を音楽に乗せて語るのは確かにエンタテイメントとして面白い。語り芸の醍醐味だと思います。

ただ私の音楽に於いては、言葉に関して、まだまだ考察が必要だと思っています。私は歌手ではないので、言葉や歌を扱う必然性というものが自分にないと、自分の音楽の中に言葉を入れる意味が無いのです。変異具体性を帯びてしまうと、聞き手の感性が羽ばたかない。限定されてしまう。私は「受け手によって色々な色を感じることが出来る」というものがキーワードで、そここそが自分の音楽の一つの目標であり魅力だと思っています。それには具体性より抽象性を表現した方が、受け手の感性が自由になることは明らかだと思いますので、言葉や歌、声というものがどんな役割を音楽の中に果たせるのか・・・。まだまだ考えるべきことはあると思っています。

手法はともかく、物語でも詩でも私の音楽を通して、その先にある「もの」をその人なりの自由な感性で感じて欲しいのです。この「平和への道程」は大変良い示唆を与えてくれました。

もっともっと素晴らしい音楽に出逢って行きたいですね。

毎年この時期は創作期間なので時間もたっぷりあることもあって、なるべく色々なものを観たり聞いたりしてます。まあ半分楽しんでいるのですが・・・。先日のロイヤルバレエも素晴らしかったし、モネ展も良かった。もう30年ほど前にモネ展を観に行ったことがあるのですが、こうして年齢を重ねてから観ると、また以前とは違うものを感じることが出来ますね。

先週は雑賀バレエのスタジオパーフォーマンスにも行って楽しい時間を過ごしましたが、今週はコンサートを2本(クラシック・邦楽)聴きに行って、美術系の催しなどにも伺って…毎日どこかを彷徨い歩いています。

若き日の村上龍

若き日の村上龍

毎日読書は欠かさないのですが、この所読む量がぐんと増えました。先日は友人に勧められて村上龍の「心はあなたのもとに」を読んでみました。村上龍はデビュー作の「限りなく透明に近いブルー」が出た時リアルタイムで読んでいて、近作では「55歳からのハローライフ」など、色々と作品は読んでます。村上は社会と人間との関わりという事が一貫したテーマのようで、己の世界に入って超然と道を極めて行くような芸術家タイプではないですね。

この作品もそうした社会の中に生きる人間像が描かれているのですが、特殊な病気が一つのテーマになっている作品だけに、医療の専門家などからは意見も多いものだと思います。また主人公が投資などの経済分野のエリートという設定なので、経済の事もかなりの分量が書かれていて、私にはよく判らない話も多く、ちょっと読みにくいところもあったのですが、読み終わって涙が止まらなかった。

まあ恋愛小説の部類に入るものだとは思いますが、文章を読んで涙が出るというのは、田端明さんの講演の内容を読んだとき以来でした。

https://biwa-shiotaka.com/blog/51185086-2

「小説というのは、読み手の人生のどこかにリンクする部分を必ず持っているもの」とはある先輩の言葉ですが、この小説の主人公は私と同世代ではあるものの、私とは真逆の人物。ちょっと鼻持ちならないような俗物でもあり、あまり好きにはなれないような人物です。しかしそんな全く縁のなさそうな主人公が語る物語のどこかにリンクする部分を感じてしまうと、不覚にも引き込まれてしまいます。小説というものの罠なんでしょうね。

私はこの小説が優れているかどうかという事はあまり関心が無いのです。なので書評は書けません。それよりもこの小説を読んで、自分の心が動いたという事の方が大きな事実として、今私の中に残っています。

ラストシーンで主人公が「I’ll always be with you, always」という言葉を解説しています。人は現実にはいつも一緒に居る事は出来ない。だからこの意味は「心はあなたのもとに」ということになる、と。この「心はあなたのもとに」という言葉は、彼の恋人がいつもメールの最後に付けていた言葉であり、彼女からすれば、あなたと一緒にいることが出来ない、という一種のせつない訴えでもあります。物語上での色々な意味合いもあるのですが、それ以上にこの言葉は独り歩きをして、私に色々な事を想起させます。

何時も思う事でもありますが、やっぱり言葉は諸刃の剣であり、時に言葉はまったく意味を伝えないのではないか?。そういう私の中に燻っている想いが読後に蘇り、それが強烈に迫ってきました。誤解の無いように書いておきますが、村上龍の文章が下手だとか、小説の内容が悪いとかいう事ではありません。彼の書いたストーリーが、私に言葉というものの本質を感じさせたのです。

例えば、おはようと言ってもその裏側に、他人には判らない悲しみがあるかもしれないし、また憎しみがあるかもしれない。想いと言葉は別で、もう言葉に意味など無いのではないか、とさえ思えてきます。人間は言葉を介し、解り合えているようなつもりになっているだけで、結局は自分の想いは伝わらず、相手の想いも解らないのかもしれません。解ったようなつもりになることで、日常というものが滞りなく過ぎて行く。社会とはそんなものなのだと思えてくるのです。だから音楽に於いても、言葉を伴う歌には敏感になってしまいます。

本の最後に作家の小池真理子氏が、「恋の相手とは、常に不在なのではないだろうか ロラン・バルト」 この言葉を載せていました。書評としての内容は別として、この言葉からも思う事が色々あります。

相手が居ないからこそ心が掻き立てられる、想いが湧く。それは根本的にコミュニケーションではなく、自分の中でのいわば妄想。その妄想が大きくなればなるほど、相手を求めたくなる。求め合う二人の間に本当の意味の意思疎通があるのだろうか。言葉は無理でも、言葉を超えて肉体が感じ合えているのだろうか。もしかしたら解り合えないという「あきらめ」の上に、人と人との「関係」は成り立っているのかもしれない。

世阿弥

世阿弥想いを言葉で具体的に表すことは、本質的に不可能なのではないか。具体的な言葉を使って表現をすればするほど本質からの距離が大きくなるのではないか、と思えてしょうがないのです。伝えるのなら抽象的表現が一番その距離を縮められる。それは受け手の想像力に訴えるから。つまり理解ではなく、受け手が感じる事によって喜怒哀楽などの想いを身の内に湧き上がらせることが出来るからです。受け手に押し付けるのではなく、受け手が自分で感じて、受け手の心が自由に動くことが理解や感動に繋がるのではないでしょうか。

こんなことをつらつら考えていると、ここぞという所で抽象表現を持ち込んだ世阿弥は、やはり天才以外の何物でもないですね。改めてそう感じます。

とりとめも無く書きました。

「心はあなたのもとに」・・・。私の心はあなたのもと

に届いているでしょうか??

昨年末に続き、英国ロイヤルバレエの衛星中継によるLive viewing「ジゼル」を観てきました。

私はバレエ通でもなんでもありませんが、一流の舞台というものはやはり素晴らしいのです。普段バレエを観ない方にも是非お勧めしたいですね。私もバレエ、モダンダンス、日舞、フラメンコなど踊り関係の方とは毎年一緒に仕事していますが、こうして本格的なクラシックバレエをじっくり見る機会は少ないので、楽しみにしていました。

今回の主役ジゼルはボリショイバレエのプリンシパルだったナタリア・オシポワ。相手役のアルブレヒトはカルロス・アコスタ。素人の私が観てもそのレベルはずば抜けていて、もうただただ感激!特にオシポワは全てにおいて無理が無く、どこまでも軽やか。2幕では霊となって表れて、まるで宙に浮いているようなふわりとしたしなやかさでした。彼女の役柄は疑う事を知らない純真な村娘の役なのですが、表情といい踊りといい実にそのものになりきっていて大変素晴らしかったです。後半、恋人のアルブレヒトに裏切られた事を知って気がふれてしまう場面なども大げさな所が無く、とにかく自然体。

こういう方の舞台を観ると、この役に取り組む並々ならぬ姿勢を感じますね。ただ上手に踊ろうなんて浅い意識ではない。徹底的に研究し、ヴィジョンを見据え、自分なりの哲学を持って取り組んでいるのでしょう。技術を感じさせない飛び抜けた技術。凄い!これが世界の一流なんですね。何かを表現する時に、技術というものがいかに大事で、これ見よがしな中途半端な技術では表現は出来ない、ということを改めて思いました。洗練された技術とはこの事なんですね。

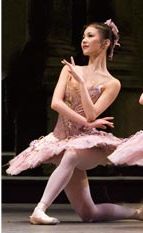

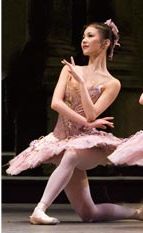

そして今回も崔由姫さん(昨年見た「くるみ割り人形」でも活躍 右写真)がパ・ド・シスとして大活躍。 将来のプリンシパルを期待させてくれるような素晴らしいものでした。他日本人では森の精霊の女王ミルタの従者役で高田茜さんも頑張っていました。もう一人、ミルタ役をやった小林ひかるさんは、女王の冷徹なイメージを作り過ぎたのか、ちょっと表情が硬かったのが残念でした。ミルタはジゼルに次ぐ大役で、ソロの部分も沢山あるので、目立つ役柄でもあると思いますが・・・。次回作に期待してます。

将来のプリンシパルを期待させてくれるような素晴らしいものでした。他日本人では森の精霊の女王ミルタの従者役で高田茜さんも頑張っていました。もう一人、ミルタ役をやった小林ひかるさんは、女王の冷徹なイメージを作り過ぎたのか、ちょっと表情が硬かったのが残念でした。ミルタはジゼルに次ぐ大役で、ソロの部分も沢山あるので、目立つ役柄でもあると思いますが・・・。次回作に期待してます。

会場はほぼ女性のお客様で一杯でした。男性の姿は少なかったです。邦楽の会でも男性はあまり聴きに来ないです。大体9割方女性です。残念でなりませんね。男女共に文化に関心を持って楽しんでもらいたいのですが・・・。ロイヤルオペラハウスには、男性も女性も溢れかえる位に集っていましたよ。

もっと日本の男性にも文化というものに関心を持ってもらいたい。日本ではまだ文化芸術を軽視する風潮をひしひしと感じます。私は文化こそが国家を形作り、国家を国家たらしめるものだと思っています。その上に経済や政治があってしかるべきではないでしょうか。そして先ずは自国の文化に誇りを持って欲しい。その上で海外の素晴らしい文化もどんどん観て聴いて、豊かな心になって欲しい。文化こそが人間同士の交流を可能にするとも思います。文化は国家の基盤となるもの。日本にはどういう文化があるか。これからはそこをこそ問われるようになる、と思っているのは私だけではないと思います。

現代は基本的にどんな分野でも挑戦できる機会があります。だからこそこの風土に育まれた感性を持って挑戦して頂きたい。NYに行ってジャズやブルースのミュージシャンと仲良くなって、お友達に入れてもらって喜んでいるようなコンプレックス丸出しの小さな意識ではなく、ジャズだろうがバレエだろうが、そこに新たな眼差しを向け、独自のスタイルと魅力を築き上げる位になって欲しいものです。今回観た日本人の方々はきっと、そんな新たな魅力をバレエという舞台で、世界に向けて発信できる方々だと思っています。

少なくともどんな分野でも一流と言われるように成りたければ、憧れて、かぶれているような低い意識レベルではだめだですね。日本人としての確かなアイデンティティーを持ち、広い視野と深い哲学を持っていなければ、最高峰の技術には到底届かないし、相手と同じ視点しか持てないとしたら、それは明らかに意識レベルが低いという事です。背負ってきたものが全く違うのですから、アメリカ人イギリス人と同じという事はありえない。それはいつまでも己を見つめることが出来ない、憧れを超えられないただの低レベルの勘違いです。

私が尊敬するプロ中のプロ ヤンリーピン

私が尊敬するプロ中のプロ ヤンリーピン

世界中何処に居ようと、どんな分野で仕事しようと、自立した一人の人間として、その人なりのアイデンティティーを持って立ち向かえばよいのです。卑屈な精神、視野の狭い村意識、そんな中に居たら一流どころかプロとしてやっていけない。残念ではありますが邦楽界を見ればそれは明らかです。

どこかの記事に書いてありましたが「頭のてっぺんから足の爪先までプロ意識で貫く」。どんな分野でもこれがプロのスタイルというものではないでしょうか。

一流の舞台は本当に素晴らしい。こういう舞台を観ることが出来るのは人生の幸せです。政治やイデオロギーでは一部の人としか手をつなげないけれど、文化だったら世界中の人と判り合える。是非日本を世界に誇れる文化国家にしていきたいですね。

そして日本からも世界最高峰の舞台を発信したいのです!!。

カーも強烈だったようで、色々な逸話が残っていますね。エリッククラプトンも一時はレイシスト発言をするなど、けっして日本のファンのイメージ通りの人物ではない面も持っているようです。

カーも強烈だったようで、色々な逸話が残っていますね。エリッククラプトンも一時はレイシスト発言をするなど、けっして日本のファンのイメージ通りの人物ではない面も持っているようです。

![003[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2014/02/898d80a6-s.jpg)

私は音楽に限らず、マスコミで大宣伝して売っているものはどうにも違和感を感じてしまいます。物事の周りだけを取り上げ、勝手に雰囲気を作り上げ、消費者を乗せて、そのものの実態には触れさせず、それが世のスタンダードだとばかりに洗脳してゆくような手法は、まるでゲッベルスと同じではないかと思います。だから本体以外に色々と尾ひれがセットになって売っているものは、自然と避けてしまいます。肩書きや受賞歴ぶら下げている伝統邦楽の先生方も私にとっては同じ事。尾ひれや看板が先に来て、それを必ずくっつけていないと気が済まないような方々には大きな違和感を感じます。

私は音楽に限らず、マスコミで大宣伝して売っているものはどうにも違和感を感じてしまいます。物事の周りだけを取り上げ、勝手に雰囲気を作り上げ、消費者を乗せて、そのものの実態には触れさせず、それが世のスタンダードだとばかりに洗脳してゆくような手法は、まるでゲッベルスと同じではないかと思います。だから本体以外に色々と尾ひれがセットになって売っているものは、自然と避けてしまいます。肩書きや受賞歴ぶら下げている伝統邦楽の先生方も私にとっては同じ事。尾ひれや看板が先に来て、それを必ずくっつけていないと気が済まないような方々には大きな違和感を感じます。

音楽家は浮世離れして、自分の世界で生きている人がやたら多いですが、レベルが上がれば上がるほど、社会の中で音楽家として生きるという自覚が必要なのです。仙人みたいに籠って己の世界に留まっている人間は所詮二流。声聞縁覚の徒です。時間はかかりましたが、彼はやっとその自覚に至ったのではないかと思います。これまで自分が18年間やってきた事はどういう事だったのか、今彼は自分の中で反芻している事でしょう。

音楽家は浮世離れして、自分の世界で生きている人がやたら多いですが、レベルが上がれば上がるほど、社会の中で音楽家として生きるという自覚が必要なのです。仙人みたいに籠って己の世界に留まっている人間は所詮二流。声聞縁覚の徒です。時間はかかりましたが、彼はやっとその自覚に至ったのではないかと思います。これまで自分が18年間やってきた事はどういう事だったのか、今彼は自分の中で反芻している事でしょう。

今回の主役ジゼルはボリショイバレエのプリンシパルだったナタリア・オシポワ。相手役のアルブレヒトはカルロス・アコスタ。素人の私が観てもそのレベルはずば抜けていて、もうただただ感激!特にオシポワは全てにおいて無理が無く、どこまでも軽やか。2幕では霊となって表れて、まるで宙に浮いているようなふわりとしたしなやかさでした。彼女の役柄は疑う事を知らない純真な村娘の役なのですが、表情といい踊りといい実にそのものになりきっていて大変素晴らしかったです。後半、恋人のアルブレヒトに裏切られた事を知って気がふれてしまう場面なども大げさな所が無く、とにかく自然体。

今回の主役ジゼルはボリショイバレエのプリンシパルだったナタリア・オシポワ。相手役のアルブレヒトはカルロス・アコスタ。素人の私が観てもそのレベルはずば抜けていて、もうただただ感激!特にオシポワは全てにおいて無理が無く、どこまでも軽やか。2幕では霊となって表れて、まるで宙に浮いているようなふわりとしたしなやかさでした。彼女の役柄は疑う事を知らない純真な村娘の役なのですが、表情といい踊りといい実にそのものになりきっていて大変素晴らしかったです。後半、恋人のアルブレヒトに裏切られた事を知って気がふれてしまう場面なども大げさな所が無く、とにかく自然体。

将来のプリンシパルを期待させてくれるような素晴らしいものでした。他日本人では森の精霊の女王ミルタの従者役で高田茜さんも頑張っていました。もう一人、ミルタ役をやった小林ひかるさんは、女王の冷徹なイメージを作り過ぎたのか、ちょっと表情が硬かったのが残念でした。ミルタはジゼルに次ぐ大役で、ソロの部分も沢山あるので、目立つ役柄でもあると思いますが・・・。次回作に期待してます。

将来のプリンシパルを期待させてくれるような素晴らしいものでした。他日本人では森の精霊の女王ミルタの従者役で高田茜さんも頑張っていました。もう一人、ミルタ役をやった小林ひかるさんは、女王の冷徹なイメージを作り過ぎたのか、ちょっと表情が硬かったのが残念でした。ミルタはジゼルに次ぐ大役で、ソロの部分も沢山あるので、目立つ役柄でもあると思いますが・・・。次回作に期待してます。