先月フラメンコギターのパコ・デ・ルシア氏が亡くなった事は大きな衝撃でした。少し自分の中で色々想い出したり、整理してからブログに書こうと思って、今になってしまいました。

パコ・デ・ルシアには「偉大」という言葉すら物足りない、正に不世出のギタリストでした。66歳ではあまりにも早過ぎると思ったのは私だけではないと思います。思えば高校生の頃、「Mediterranean sun Dance~地中海の舞踏」という曲を聴いた事は、確実に私の中の何かを変えました。私にとっての一大事件でした。今はただただ同じ時代を生きることが出来たことに心から感謝するのみです。

フラメンコという音楽を世界に紹介し、アンダルシアの民俗音楽を世界に向けた芸術音楽にまで持って行った彼の活動は、単にフラメンコの世界という事でなく、音楽界全てにおいてあまりにも大きな仕事だったと思います。またアコースティックによる演奏の素晴らしさを、世界中のギタリストに再認識させてくれたのも彼の大きな大きな功績でしょう。彼に触発されて、アル・ディメオラやジョン・マクラフリン、ラリーコリエルその他多くのギターレジェンド達がこぞってアコースティックギターに開眼し、その演奏が世界中に瞬く間に広がって、ギターの世界を大きく塗り替えたことは、ギターファンには一大革命として永遠に記憶されたことでしょう。パコの世界デビュー自体が、音楽業界だけでなく楽器業界をも巻き込んだ衝撃的な事件でした。

私は若かりし頃ジャズをやりながら、何か物足りないものを感じていました。パターンをなぞり、その中に埋没する形骸化したジャズではなく、もっと自分の中から湧き上がる音楽をやりたいという想いが募り、自分のやるべき音楽の姿を求めて日々右往左往していたのです。その時に高校生の頃聞いたあのパコ・デ・ルシアの演奏がまた蘇り、フラメンコの師に出逢い自分で演奏してみて、ギターの原点に立ち返った想いがしました。そして大好きなフラメンコギターがいかに自分には合わないか、自分がやるべきものでないかもよく判りました。つまり自分と真逆の性質を持ったフラメンコを通して自分の姿が見えてきたのです。憧れだけで追いかけていても何も成就しない。本当に自分自身になりきって自分がやるべき道を歩まねば、何時まで経っても低レベルの物まねでしかないという事がよく判ったのです。その認識から私は本格的な作曲を始め、琵琶へと独自の道を歩み始めました。あの頃パコ・デ・ルシアに出逢わなかったら、今琵琶も弾いていなかったでしょう。きっと私のような人が世界中にいっぱい居たのではないでしょうか。

パコ・デ・ルシアの存在は、私に色々な事を考えさせてくれました。どんな分野に於いても同じだと思いますが、新たな地平を目指すには、自分を乗り越え、あらゆる枠組みから脱し、 異文化へ飛び込んで行く勇気と技量と知識と感性が必要なのです。ハートやソウルだけでは届かない。凡人は自分が築いた小さな城を守ろうとし、自分の得た少しばかりの知識と経験を土台にして、自分の小さな小さな器と感性で、全ての物事を図ろうとしてしま

異文化へ飛び込んで行く勇気と技量と知識と感性が必要なのです。ハートやソウルだけでは届かない。凡人は自分が築いた小さな城を守ろうとし、自分の得た少しばかりの知識と経験を土台にして、自分の小さな小さな器と感性で、全ての物事を図ろうとしてしま

う。そんな自分の小ささも、彼の音楽から学ばされました。

宮城道雄、アストル・ピアソラ、そしてパコ・デ・ルシア、こういう天才達が次の時代をみせてくれたからこそ現代があるのです。それまでの慣習・因習を超えて、新たなものを作り出す天才たちは皆、ずば抜けた技術を持っていますが、技術だけでは、新たな世界は切り開けない、感性だけでも具体化することは出来ない。両方共に持ち合

宮城道雄、アストル・ピアソラ、そしてパコ・デ・ルシア、こういう天才達が次の時代をみせてくれたからこそ現代があるのです。それまでの慣習・因習を超えて、新たなものを作り出す天才たちは皆、ずば抜けた技術を持っていますが、技術だけでは、新たな世界は切り開けない、感性だけでも具体化することは出来ない。両方共に持ち合

わせている事が天才の絶対条件です。

新たな地平を目指すのは芸術家の宿命。自分と違うものと手を取り合い、貧欲なまでに物事を追い求め、その領域に自らの手と足で入って行かなければ、新たな世界は現れません。それが実現できるのが天才です。天才はいつの時代も必ず越境して行く存在なのです。新たな世界を世に現すのは、選ばれし者だけに与えられた仕事です。

パコ・デ・ルシアは垣根も時代も乗り越えた。そして全世界の人に向けて、その音楽を知らしめた。後に残された我々は彼の残した何を受け継ぐべきなのか・・・・?。

けっして上手云々という事ではないと思います。技術レベルは新しい世代がどんどん乗り越えて行くでしょう。感性は時代と共に刻一刻と変わって行きます。じゃあ何を受け継ぐのか。やはり志ではないでしょうか。私はそう思っています。それは宮城道雄、永田錦心の後に続く邦楽人も同じ事。新時代を切り開き、新たな世界を見せてくれた先人の後をなぞり、憧れ寄りかかっているだけでは、残された者としてあまりに申し訳ない、情けない!。天才のように大きな事は出来なくとも、その志を受け取り、音楽に取り組んで行くことは出来るはず。そう思って精進したいですね。

昨年末ジム・ホール氏が亡くなり、邦楽の世界でも最近、山本邦山さん、村岡実さんなど越境を実現した先輩達が次々に亡くなっています。世の中は止まることが無い、正にパンタレイなのです。この変わり行く今、我々はどんなヴィジョンを持って生きて行くべきなのか?それぞれの器を問われているのだと感じてならないのです。

春の気配になってきましたね。しかしながら私はどうも毎年春は体調がすぐれず、本当はのんびりと梅を愛でてぶらぶらしたいのですが、今年は既に花粉も飛び交かっていますし、この所色々なコンサートや舞台を頻繁に観に行って出歩いていたせいか、少々お疲れ気味なので、少し心と体を癒すために、何時も琵琶樂人倶楽部でお世話になっている名曲喫茶ヴィオロンに行って、たっぷりいい音を聴いてきました。すぐ近所にこういう所があるというのは良いですね。

ヴィオロンのスピーカーやアンプは全てマスターの手作り。レコードプレイヤーは知る人ぞ知るガラード。普段はLPレコードのみですが、毎月のSPコンサートではあの伝説の名器クレデンザを聞かせてくれます。ヴィオロンのシステムは、マスターが厳選する音楽に本当に良くマッチしているので、楽友協会を模したというアンティークな店内の空間に身を任せていると、ふわふわっととその豊饒な音に包まれまれていきます。古い盤が多いので、盤によっては音が歪んでしまったりするものもあるのですが、その音はあくまで自然体。けっして押し付けるような迫力サウンドではなく、とても甘く、時に目の前で演奏しているよう。今回もお勧めのレコードを色々と聞かせてくれたのですが、最後に聞いたクーレンカンプという往年の名ヴァイオリニストの盤が素晴らしかったです。曲はモーツァルトのPとViのソナタだったでしょうか、フルトベングラーがこよなく愛したと言われるその音色は、現代のヴィオリニストとは違う質を持ったものでした。

クーレンカンプ

クーレンカンプ

どの分野でもビッグトーン、ハイテクニック&ダイナミックというのが現代の演奏家の共通したスタイルですが、それは大きなホールなどでの演奏が主体になってきたからでしょう。Aの音も443位に上がっているものもあります。時代が移り変わる以上、時代の求める音が常に変わって行くのは必然ですが、50年前に比べるとかなり変化しているように思います。

またヴァイオリンに限らず洋楽器は、サロンからホールへと演奏する場所の変化に伴って改良されてきました。名器とされるストラディヴァリも19世紀にかなりの改造をされ、現在に伝えられています。勿論改造に失敗してしまった楽器もあったでしょうし、往年の名器でも改良に耐えられないものもあったことでしょう。時代が求める音の為には出来るだけのことをするのが西洋のやり方。1300年前の楽器そのまま、糸巻一つ変えずに使い続けている日本とは感性が随分違いますね。

さて、クーレンカンプさんの演奏ですが、音の響き方、響かせ方がとても端正で落ち着いた印象を受けました。大きく鳴らし、遠くに届く音が素晴らしいとしている現代の演奏と違い、艶やかな響きを何よりも大事にして、何処までも音色に拘りぬいたような美しい演奏が聞けました。情感がすぐ表に出て、音色よりも情が先行してしまう現代の演奏とは基本的に考え方が違うのだな、と思いました。

当時は本当に選ばれた人だけがレコーディング出来たのだと思いますので、演奏は選りすぐりの素晴らしいものだけが残っていると思いますが、昔の録音、特にSPなんかのものは、迫力という事ではなく、生々しく身に迫るものが多いのは確かなのです。やり直しが効かない一発録音だったせいもあるでしょう。秘めた静かな気迫のようなものを感じる演奏が多いですね。この日一緒に聞いたシゲティのバッハも凄かった。

物事の良し悪しや、良いと思う感性というのはどんどん変わります。勿論良い音という概念も変わって行きます。それでも残ってきたものが古典となって行くと思いますが、忘れ去られようとしているものの中には大きな気付きをもたらしてくれるものも少なくありません。昔良いとされていたものをもう一度見つめ直すことは、今の自分の姿を自分で知るためにも大切だと思います。自分がこれだ!と思ってやってきた事を別の角度から見る事で、何故現代がこういう感性になったのか、時代はどうの方向に動いているのか、色々な事を考えさせられます。そして今自分が追い求めているものが、実は周りに振り回されているだけの見当違いである、なんてことも気付かせてくれます。邦楽だったら単に流派のやり方に囚われていたり、古典でも何でもないものを古典だ、伝統だと思い込んでいたり・・・。

我々は時代という大きな生き物の中に暮しています。しかしなかなか自分では時代というものを捉えることは出来ない。その中で泳がされ生きるしかないのは宿命とも言えます。常識、習慣などもその一つでしょう。そういった現実・事実に気が付くか、気が付かないか、これは芸術に携わる者にとって大変重要なポイントとなると思います。そこを乗り越えた選ばれし者だけが次の時代を作って行くとも思います。

クーレンカンプさんの演奏からは、楽器本来の音が響いてくるようで、虚飾やけれんというものを感じませんでした。その音色と演奏は、私の音楽の根本を、もう一度見つめ直す良いきっかけとなりました。

素晴らしい癒しとなった一日でした。

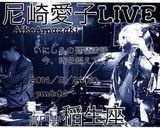

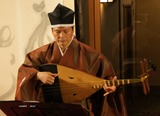

先日、かねてから友人が一押しで勧めてくれていた尼崎愛子(現在は改名をして尼理愛子)さんのライブに行ってきました。場所は高円寺の稲生座。ここは私が若かりし頃に通っていたお店でしたので、本当に懐かしかった!。楽しい一日でした。

尼理さんは色々な経歴を持っている方で、元々ギターで弾き語りをやっていたのですが、3年ほど前に琵琶に出逢って、今ではライブの半分以上を琵琶語りでやっているというユニークなミュージシャンです。彼女の世界観は独特のものがあって、その一貫してぶれないスタイルは、感性のどこかにピンと来るような何とも言えない魅力がありますね。是非生演奏を聴いていただきたいです。しっかりご贔屓さんも付いていて、今回もライブを盛り上げていました。

この日は「祇園精舎」などオリジナルスタイルで聴かせてくれましたが、琵琶は全て独学だそうです。この辺に私と似た匂いを大いに感じますね~~。常日頃から、こういう人が出て来ないかな~と思っていましたので、ドンピシャ!という感じでツボにはまってしまいました!。

皆さん琵琶を弾いている人は、先ずはどこかの流派で勉強します。これは結構な事だと思いますが、オリジナルで活動している人が少ないのが大変残念に思っていました。流派の曲はイントロからエンディングまで曲の形が決まっていて、歌詞だけが変わっている。つまり曲のヴァリエーションがほとんど無いのです。琵琶を習いに行って、この点が一番残念でした。

皆さん琵琶を弾いている人は、先ずはどこかの流派で勉強します。これは結構な事だと思いますが、オリジナルで活動している人が少ないのが大変残念に思っていました。流派の曲はイントロからエンディングまで曲の形が決まっていて、歌詞だけが変わっている。つまり曲のヴァリエーションがほとんど無いのです。琵琶を習いに行って、この点が一番残念でした。

だから表現者として独自の世界を持って音楽を聴かせるには、どうしても従来の形を脱して行かざるを得ません。皆それぞれのやり方があると思いますが、永田錦心も水藤錦穣も鶴田錦史も皆オリジナルでやっていました。他の分野、例えばポップスやロックでも皆そうしてしのぎを削っていることを思えば、琵琶でも、三大巨頭に習い是非旺盛にオリジナルで活躍して欲しいのです。先人の轍を超え、新たな道を作ってこそ、初めて継承と言えるのではないでしょうか。

確固たる独自の世界観を持って、オリジナルで勝負している尼理さんのような方にファンが居るのはとても頷けます。若手でもベテランでも「上手」や「肩書き」から逃れられず、それを自分で気づかない内に追いかけている人が多い中、彼女の存在は実に頼もしいです。以前は先輩で尼理さんのようにライブシーンで頑張っている方も居たのですが、なかなか続けていくのは難しい・・・・・。これから若手にも是非頑張って欲しいです。

確固たる独自の世界観を持って、オリジナルで勝負している尼理さんのような方にファンが居るのはとても頷けます。若手でもベテランでも「上手」や「肩書き」から逃れられず、それを自分で気づかない内に追いかけている人が多い中、彼女の存在は実に頼もしいです。以前は先輩で尼理さんのようにライブシーンで頑張っている方も居たのですが、なかなか続けていくのは難しい・・・・・。これから若手にも是非頑張って欲しいです。

私はエールを送る位しか出来ないのですが、私自身が自分の想う所を自分なりに歩いているので、尼理さんにもぜひ自分の行くべき道を想う存分進んで欲しいと思います。

私はジャズを通り越したせいもあるのですが、演奏に関しては全て自分の作曲したものを演奏しています。そうでないとどうも納得がいかないからです。色々な考え方があって良いと思うので、自分のやり方が最高だとは思いませんが、琵琶を始めた最初から、教室で習ったものをそのまま舞台で弾くという発想自体が私にはありませんでした。いつも書いているように、現在演奏されている薩摩・筑前の琵琶は明治から始まったといっても良い音楽です。曲に関しては大正~昭和初期にかけて出来上がったものがほとんどで、古典と呼べるような時代を経た曲も無いし、錦琵琶から出た鶴田流のように1970~80年代に流派として成立したものもあります。古典のようなふりをしているだけで、古典ではないのです。これらの近現代の薩摩琵琶は、弾く人によってキー、テンポからフレーズ、メロディーまで一人一人違う性質の音楽ですので、私には名曲が溢れる如く存在するクラシックより、「名演奏あって、名曲なし」と言われる、ジャズに近いものを感じます。ですから型ではなく、プレイヤーの個性を前面に聴いてもらう方が、合っているのではないかと思っています。

そんな想いでいる事もあって、ライブでも大きな演奏会でも、全てが私にとっては表現の場。随分前、琵琶で活動したての頃、某邦楽雑誌の編集長に、「琵琶でお呼びがかかる内はまだ駄目だ。それではお前じゃなくてもいいという事だ。塩高を指名されて呼んでもらえなくちゃ!」と言われた事を肝に銘じていますが、「壇ノ浦」や「敦盛」をやるとしても、私なりの解釈とスタイルで演奏する事が出来なければ、私は舞台には立ちません。それが私の仕事ですからね!!。

そんな想いでいる事もあって、ライブでも大きな演奏会でも、全てが私にとっては表現の場。随分前、琵琶で活動したての頃、某邦楽雑誌の編集長に、「琵琶でお呼びがかかる内はまだ駄目だ。それではお前じゃなくてもいいという事だ。塩高を指名されて呼んでもらえなくちゃ!」と言われた事を肝に銘じていますが、「壇ノ浦」や「敦盛」をやるとしても、私なりの解釈とスタイルで演奏する事が出来なければ、私は舞台には立ちません。それが私の仕事ですからね!!。

スタイルは違えど私も尼理さんと同じく、「息づく音楽」をやって行きたいのです

先日は大雪が大変でしたが、やっと春らしい日差しを感じるようになってきました。梅も結構咲いているので、お花見には良い時期になってきましたね。

私は相変わらず逍遥の日々で、ふらりふらりと出歩いていまして、ここ一週間は陶芸家のSさん、朗読家のKさん、人形作家のMさん、タロットのKさん、ジャズ仲間のKさん、Tさん、Oさん等々面白い方々とおしゃべり三昧。色々と面白い事が出来そうな予感がふつふつと湧いてきました。新たな展開成るか??その他いくつかライブにも出かけて、久しぶりにライブハウスの感触を色々と堪能しました。初めて会った方や、尺八のK君、フルートのOさん等久しぶりに会う仲間もいて話に花が咲き、アイデアも出て来ました。このわくわく感が良いですね。

そんな日々の中、今週は横浜高島屋で開催されていた陶芸家の河村喜史さんの個展に行ってきました。河村さんは北鎌倉の其中窯という所で作陶をしている方なのですが、ここはかの魯山人が築いた窯として知れた所。河村さんの祖父喜太郎さんががその窯を受け継ぎ、現在では喜史さんが受け継いでいます。

河村喜史さん

河村喜史さん

昨年の夏に、窯の横に併設されているアートサロンで私が演奏した折、初対面にも拘らず話が盛り上がってしまったのですが、そもそも河村さんは現代音楽に大変造詣が深く、色々な作曲家ともお付き合いがあるので、私とはばっちり話が合う訳です。今回も作曲家のN先生と呑みながら面白い話を聞いてきたといって、「音の重力」について話をしてくれました。音の出て来る位置、重力について、私はこれまであまり意識が無かったので、お話をしていて大変興味を持ちました。

N先生曰く、「音には重力がある」との事。低音は下から響くし、高音は上から響いてくる。当たり前といえば当たり前なのですが、音の響いてくる位置というものについて、私はこれまであまり考えていませんでした。

ただ一般に民俗音楽は低音域の少ないものが多いと私は常々感じております。日本の邦楽は特にそう思います。明治期に出来上がった薩摩・筑前琵琶などは、以前は皆さん高い調子で歌い、楽器の方も高くチューニングしたこともあって、かなり音域が高い方に集中しているし、また唄い手は高い声が出る事が上手い事とという意識も強かったようですので、総じて高音よりのサウンドでした。

私がどうも近代の邦楽に馴染めなかったのも、低域の少ないあのサウンドが、私に何か引っ掛かりを与えていたという事なのでしょう。それは洋楽を聴いても思う事で、ロックやフォークを聴いても、低域に欠けるものは好きではないです。

私が敬愛する音色の魔術師 ギタリスト デビッド・ラッセル

私が敬愛する音色の魔術師 ギタリスト デビッド・ラッセル

しかしギターやヴァイオリンなどの独奏曲などは、音域は限られているものの、あまり違和感を感じない。

それは低い音は下から響き、高い音は上から降ってくるという、このバランスが保たれているという事ではないでしょうか。パイプオルガンのように壮大でなくとも、楽器や声そのものが持っている音域を下から上までまんべんなく鳴らしているものには、自ずから高低のバランスが取れ、違和感を感じないのだろうと思います。例えば、叫ぶ声は確かに説得力はありますが、それだけではある音域だけが強調され過ぎて、長く聞いていられない。低くしっとりした語り口は、落ち着いていて癒されるけれども、いつもそうでは熱い想いは伝わらない。結局音域に関しても高低のバランスが取れる事で、音楽としての姿が成り立つのだと思います。

特にその楽器が洗練され、完成されているものならば、持っている音域を充分に鳴らし切れば、魅力ある音や音楽として響いてくるのでしょう。ギターやヴァイオリンのような音域の大して広くない楽器でも、下から響く音、上から降ってくる音が良いバランスで成り立っていれば、そこには調和のとれた世界が現れ、豊かな音楽として魅力ある世界が響いてくるのだと思います。つまり数値的な事よりも、高低のバランスがつりあっている事で、はじめて音の重力というものが明確な違いとなって伝わって来るという事なのだと思います。そしてこれが洗練というものなんだと、話をしながら感じました。

こうした考え方は、多分に西洋的であるとも思います。物事を構造的、構築的に捉え、一つの完成された建築物のように作り上げて行く芸術的思考は、民族音楽の考え方とは大きく違います。しかし現代の我々はもう生まれた時から、自分でも気づかない内にこういった西洋的感性の中で生きている。そんな我々は民俗音楽に対しても近世・近代の日本人とは違う聴き方をしていると言えるでしょう。生活習慣と共に感性が変化するのは当然ですし、日本は150年前からそうした方向で国自体が進んでいるのですから・・・。

私は自分の生きてきた時代を否定するつもりはないので、今のこの感性で邦楽を捉える事の方が自分らしいと思っています。雅楽から平曲、中世の各邦楽など過去の歴史を学ぶのは琵琶奏者として勿論ですが、過去にとらわれることなく、あくまで現代から次代へという視点で邦楽を見つめて行きたい。

私は自分のスペシャルモデルを作り、調弦や弦の太さなどを工夫して使っていますが、それは単に天邪鬼だからというだけでなく、器楽の楽器としてのバランスを求めた結果だったのだと、河村さんと話をしてみて納得してしまいました。

芸術家とのおしゃべりは実に楽しく、且つ視野が広がり、私に新たな発想をもたらしてくれます。「重力」、私

に新たな視点が加わりました。

おしゃべり三昧は止まらないのです。

トルクメニスタンの首都アシュカバッドの日の出

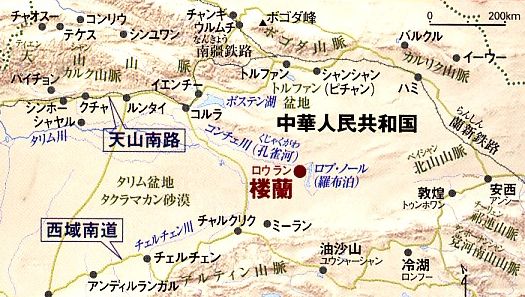

トルクメニスタンの首都アシュカバッドの日の出スウェン・ヘディンの「さまよえる湖」を久しぶりに読み返しました。ヘディンはスウェーデン人の地理学者。この本は新疆ウイグル自治区のロプ・ノール地域に、場所を変えて出現するという湖を目指し古代シルクロードを辿る有名な紀行文なのですが、研究者らしい視点で書かれているので、情景が手に取るように解り、まるで自分が旅をしているような気分になります。淡々と描かれているのですが、やっぱり実体験に基づく文章というのは、余計な脚色が無く、迫るものがありますね。

私は以前にもちょっとだけ書いたことがありましたが、とにかく子供のころからシルクロードと名の付くものは何でも好きで、本や音楽を常にあさっていました。思えば今、琵琶を生業とし、その中でも樂琵琶を弾いているというのは、私にとって至極当然の事なのです。

この本の舞台ロプノールは、現在中国の核の実験場として40回以上に渡り破壊され、ヘディンが辿った所ももう無いのかもしれません。残念ですがこれが現実です。かつてのオアシスも、戦乱で破壊されたり、水が無くなって廃棄されたり…歴史というものは無情なものです。中央アジアに限らず地続きの所では、太古の昔より、強いものが支配するという不文律がずっと続いています。これが世界のそして人間の姿なのです。(私は政治のことをここで論じるつもりが無いので、現代の事情に興味のある方は独自に調べていただきたい)チンギスハーンなども、その武力による制圧は壮絶を極め、やられた方からすると、悪魔のような存在に思えた事でしょう。またチンギスハーンの時代は結婚式の行列を襲って、花嫁を略奪してしまうなんていうことが日常のようにあったそうです(つい最近まであったという話もあります)。強いものだけが生きて行けるという概念は、「情」が常に先に来る安全な島国日本の我々には想像もつかないです。人間は力による支配という時代を乗り越えられないのだろうか・・・。それとも力による支配の方が理にかなっているのか??

ウイグル族の写真。ネットで拾ったものなので、注意があればすぐ削除します

ウイグル民族の暮す地域は東トルキスタンといって、全体にトルコ文化の影響が強く、地域によってはコーカソイド(白人)系の人も多く居ます。宗教はイスラム教。歌踊り等民俗芸能が盛んで、特に踊りはウスーリといって、色々なタイプのウスーリが今でも盛んなようです。以前シルクロードコンサートツアーの所でも書いたと思いますが、中央アジアでは歌と踊りと演奏は常にセットなのです。リズミックで本当に聞いていると踊り出したくなるような音楽で、メロディーは何とも懐かしい感じがします。2009年にウズベキスタンのタシュケントでやったコンサートでは、奄美島唄と現地の民謡歌手の共演をやりましたが、奄美の三線一艇で、歌の掛け合いが実にぴったりとはまりました。やはりどこか続いているものがあるのでしょうね。我々現代日本人はきっと何かを忘れているのです。

またシルクロードは色彩の宝庫でもあります。サマルカンドブルーは大変有名ですが、ウイグルの民族衣装も鮮やかで魅力的です。特に赤と青が印象的です。鉱物資源の豊富な地域ですので、鉱物などからあの顔料が取れるのかもしれないですね。ちなみにここにはタリム河があり、その水がさまよえる湖を作り出すのです。拙作「塔里土旋回舞曲」はこの辺りの雰囲気を自分なりにイメージして作りました。次のCDには収録する予定です。

色々な変遷の中で民族としての音楽がずっと伝えられているという事は、実にすばらしいと思います。日本に於いて民族音楽といえば邦楽ですが、日本は明治に一つの断絶があり、学校教育では邦楽を教えず洋楽一辺倒になってしまい、また第二次大戦後にも大きな断絶がありましたので、邦楽を民族音楽と捉えるにはちょっと違和感を感じます。どの国でも今では西洋化が進んでいますが、私の知る限り、学校教育に於いて100年以上に渡って洋楽のみを教え、自国の音楽を教えない国は日本だけです。音楽教育に関しては、はっきりと日本は間違っていたと思っています。今では学校でヒップホップダンスを教えているというのですから・・・?皆様はどう思いますか?。

色々な変遷の中で民族としての音楽がずっと伝えられているという事は、実にすばらしいと思います。日本に於いて民族音楽といえば邦楽ですが、日本は明治に一つの断絶があり、学校教育では邦楽を教えず洋楽一辺倒になってしまい、また第二次大戦後にも大きな断絶がありましたので、邦楽を民族音楽と捉えるにはちょっと違和感を感じます。どの国でも今では西洋化が進んでいますが、私の知る限り、学校教育に於いて100年以上に渡って洋楽のみを教え、自国の音楽を教えない国は日本だけです。音楽教育に関しては、はっきりと日本は間違っていたと思っています。今では学校でヒップホップダンスを教えているというのですから・・・?皆様はどう思いますか?。

歌謡曲や演歌は、外国人からするとかなり日本的に聞こえるようですが、そこにはもう邦楽器は無く、平家物語や源氏物語の古典文学も無く、民族としての記憶がそこにはほとんど無い。それは古から続く民族の音楽ではなく、現代日本の風俗としての音楽でしかないのです。また津軽三味線や太鼓等は確かに昔から日本にあった楽器ですが、その音楽は最近のものです。いずれも昭和、それも戦後以降の成立です。いつも書いている薩摩琵琶の変遷も含め、色々考えさせられますね。

アゼルバイジャンの首都バクーのバクー国立音楽院での日本音楽セミナーにて

シルクロードの国々では、民族の音楽は専門の音楽学校があるし、そこを出ればそれなりに食べていける位に国民から支持されている、という話を現地の音楽家から聞きました。日本のように社会と隔絶した特殊なものではなく、古くから続く民族の音楽や歌踊りは日常なのです。こういう所が日本とは全く違いますね。

私は民俗音楽という視点で琵琶を弾いている訳ではありません。民族音楽には人一倍関心がありますので、民俗音楽を土台としながらも、もっと洗練の方向を向いて、あくまで世界という舞台で聴いてもらえる音楽でありたいと思っています。ただシルクロードの国々での民俗音楽と、現在の邦楽では、全くその在り方が違うという事だけははっきりと感じます。

2009年のシルクロードコンサートツアーメンバーと。ウズベキスタンの首都タシュケント旧市街のモスク前にて

2009年のシルクロードコンサートツアーメンバーと。ウズベキスタンの首都タシュケント旧市街のモスク前にて

シルクロードの本や音楽に触れていると、とにかく雄大な自然と、長く深く厳しい人間の歴史を感じます。様々な民族が共存し、時に戦い、変遷してきた中で人々が旺盛なエネルギーを発し、生き、文化を育んで行った姿こそシルクロードそのものであり、それは私に生きる活力を与えてくれます。日本に暮していると、ともすると小さな集団や村の中に思考や視野が限定され、狭まってしまいがちですが、シルクロードに触れる事で私は大きな視野と雄大なロマンを取り戻すことが出来ます。人が日々を生きるために本当に必要なものは何か、何が虚構で、何が真実なのか、シルクロード行き交った人間の轍を通して感じることが出来るのです。

2009年トルクメニスタンの首都アシュカバッドにあるマフトゥムクリ記念国立劇場演奏会

シルクロードへの興味は尽きませんね。

異文化へ飛び込んで行く勇気と技量と知識と感性が必要なのです。ハートやソウルだけでは届かない。凡人は自分が築いた小さな城を守ろうとし、自分の得た少しばかりの知識と経験を土台にして、自分の小さな小さな器と感性で、全ての物事を図ろうとしてしま

異文化へ飛び込んで行く勇気と技量と知識と感性が必要なのです。ハートやソウルだけでは届かない。凡人は自分が築いた小さな城を守ろうとし、自分の得た少しばかりの知識と経験を土台にして、自分の小さな小さな器と感性で、全ての物事を図ろうとしてしま 宮城道雄、アストル・ピアソラ、そしてパコ・デ・ルシア、こういう天才達が次の時代をみせてくれたからこそ現代があるのです。それまでの慣習・因習を超えて、新たなものを作り出す天才たちは皆、ずば抜けた技術を持っていますが、技術だけでは、新たな世界は切り開けない、感性だけでも具体化することは出来ない。両方共に持ち合

宮城道雄、アストル・ピアソラ、そしてパコ・デ・ルシア、こういう天才達が次の時代をみせてくれたからこそ現代があるのです。それまでの慣習・因習を超えて、新たなものを作り出す天才たちは皆、ずば抜けた技術を持っていますが、技術だけでは、新たな世界は切り開けない、感性だけでも具体化することは出来ない。両方共に持ち合

皆さん琵琶を弾いている人は、先ずはどこかの流派で勉強します。これは結構な事だと思いますが、オリジナルで活動している人が少ないのが大変残念に思っていました。流派の曲はイントロからエンディングまで曲の形が決まっていて、歌詞だけが変わっている。つまり曲のヴァリエーションがほとんど無いのです。琵琶を習いに行って、この点が一番残念でした。

皆さん琵琶を弾いている人は、先ずはどこかの流派で勉強します。これは結構な事だと思いますが、オリジナルで活動している人が少ないのが大変残念に思っていました。流派の曲はイントロからエンディングまで曲の形が決まっていて、歌詞だけが変わっている。つまり曲のヴァリエーションがほとんど無いのです。琵琶を習いに行って、この点が一番残念でした。 確固たる独自の世界観を持って、オリジナルで勝負している尼理さんのような方にファンが居るのはとても頷けます。若手でもベテランでも「上手」や「肩書き」から逃れられず、それを自分で気づかない内に追いかけている人が多い中、彼女の存在は実に頼もしいです。以前は先輩で尼理さんのようにライブシーンで頑張っている方も居たのですが、なかなか続けていくのは難しい・・・・・。これから若手にも是非頑張って欲しいです。

確固たる独自の世界観を持って、オリジナルで勝負している尼理さんのような方にファンが居るのはとても頷けます。若手でもベテランでも「上手」や「肩書き」から逃れられず、それを自分で気づかない内に追いかけている人が多い中、彼女の存在は実に頼もしいです。以前は先輩で尼理さんのようにライブシーンで頑張っている方も居たのですが、なかなか続けていくのは難しい・・・・・。これから若手にも是非頑張って欲しいです。

そんな想いでいる事もあって、ライブでも大きな演奏会でも、全てが私にとっては表現の場。随分前、琵琶で活動したての頃、某邦楽雑誌の編集長に、「琵琶でお呼びがかかる内はまだ駄目だ。それではお前じゃなくてもいいという事だ。塩高を指名されて呼んでもらえなくちゃ!」と言われた事を肝に銘じていますが、「壇ノ浦」や「敦盛」をやるとしても、私なりの解釈とスタイルで演奏する事が出来なければ、私は舞台には立ちません。それが私の仕事ですからね!!。

そんな想いでいる事もあって、ライブでも大きな演奏会でも、全てが私にとっては表現の場。随分前、琵琶で活動したての頃、某邦楽雑誌の編集長に、「琵琶でお呼びがかかる内はまだ駄目だ。それではお前じゃなくてもいいという事だ。塩高を指名されて呼んでもらえなくちゃ!」と言われた事を肝に銘じていますが、「壇ノ浦」や「敦盛」をやるとしても、私なりの解釈とスタイルで演奏する事が出来なければ、私は舞台には立ちません。それが私の仕事ですからね!!。

色々な変遷の中で民族としての音楽がずっと伝えられているという事は、実にすばらしいと思います。日本に於いて民族音楽といえば邦楽ですが、日本は明治に一つの断絶があり、学校教育では邦楽を教えず洋楽一辺倒になってしまい、また第二次大戦後にも大きな断絶がありましたので、邦楽を民族音楽と捉えるにはちょっと違和感を感じます。どの国でも今では西洋化が進んでいますが、私の知る限り、学校教育に於いて100年以上に渡って洋楽のみを教え、自国の音楽を教えない国は日本だけです。音楽教育に関しては、はっきりと日本は間違っていたと思っています。今では学校でヒップホップダンスを教えているというのですから・・・?皆様はどう思いますか?。

色々な変遷の中で民族としての音楽がずっと伝えられているという事は、実にすばらしいと思います。日本に於いて民族音楽といえば邦楽ですが、日本は明治に一つの断絶があり、学校教育では邦楽を教えず洋楽一辺倒になってしまい、また第二次大戦後にも大きな断絶がありましたので、邦楽を民族音楽と捉えるにはちょっと違和感を感じます。どの国でも今では西洋化が進んでいますが、私の知る限り、学校教育に於いて100年以上に渡って洋楽のみを教え、自国の音楽を教えない国は日本だけです。音楽教育に関しては、はっきりと日本は間違っていたと思っています。今では学校でヒップホップダンスを教えているというのですから・・・?皆様はどう思いますか?。