我が街阿佐ヶ谷は今、七夕祭りで大賑わいです。世の中は常に不安が付きまとうような時代になって来ましたが、たまにはこうしたイベントで憂さ晴らしもしないとやっていられませんね。

5年前の「100分e名著」カット

5年前の「100分e名著」カット

最近何となく感じるのですが、ここ5年程、つまりコロナ禍少し前辺りから、何とも言えない変化を感じています。5年と言えば肉体的にも随分と変化しますので、肉体的なものからくる感覚かもしれませんが、特に時間の過ぎ行くスピードがあまりに早く感じます。まあこの5年で社会の在り方やセンスも大きく変わって来て、世の中が急激に変わったという事なのでしょう。時代のポイントを通過した、そんな気がしています。

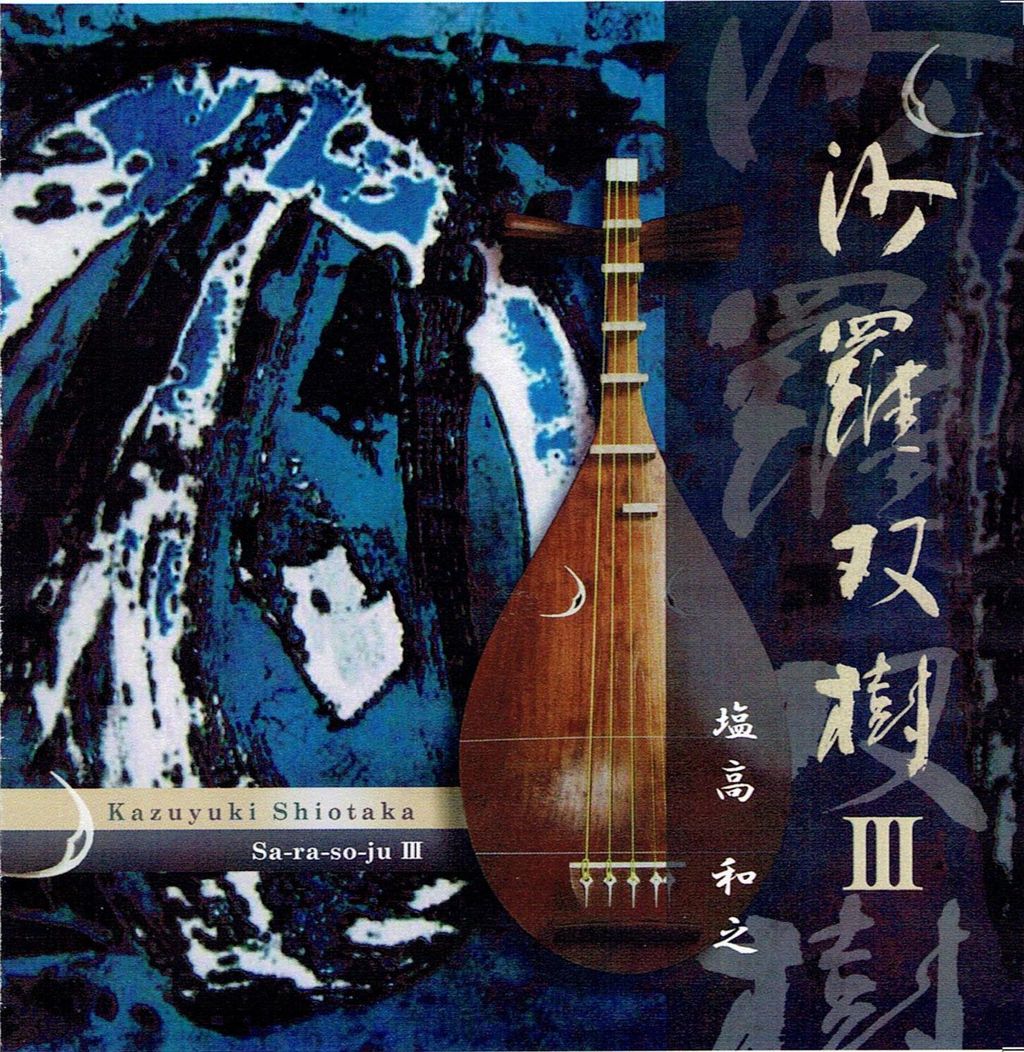

そんな中、自分の活動も作品もかなり変化してきました。2018年にリリースした「沙羅双樹Ⅲ」でかなり自分の世界が形として出来上がって、自分の思う世界が以前よりずっと具体化して来たのが一つのきっかけだと思っていますが、その辺りから自分の中で原点回帰が始まってきたように思います。

私は音楽の好みがプログレッシブロックやフリージャズ、現代音楽辺りにあって、とにかく伝統的なものより前衛的なものが好きなんです。民族芸能なんかにも興味があるのですが、私にとって音楽はあくまで自分の表現として、作曲し演奏するものであって、リスナーを躍らせたり笑わせたりするエンタテイメントとは考えていません。それは最初から変わっていませんね。受けるかどうかなんて事は全く考えず、自分が納得するかどうかが100%です。だからショウビジネス分野でやっている人は、同じ琵琶を弾いている方でも、全く別の分野の方としか思えません。ギターでもジャズを弾いている人とフォークソングの弾き語りをやっている人の違いみたいな感じでしょうか。その距離感はかなりのものです。

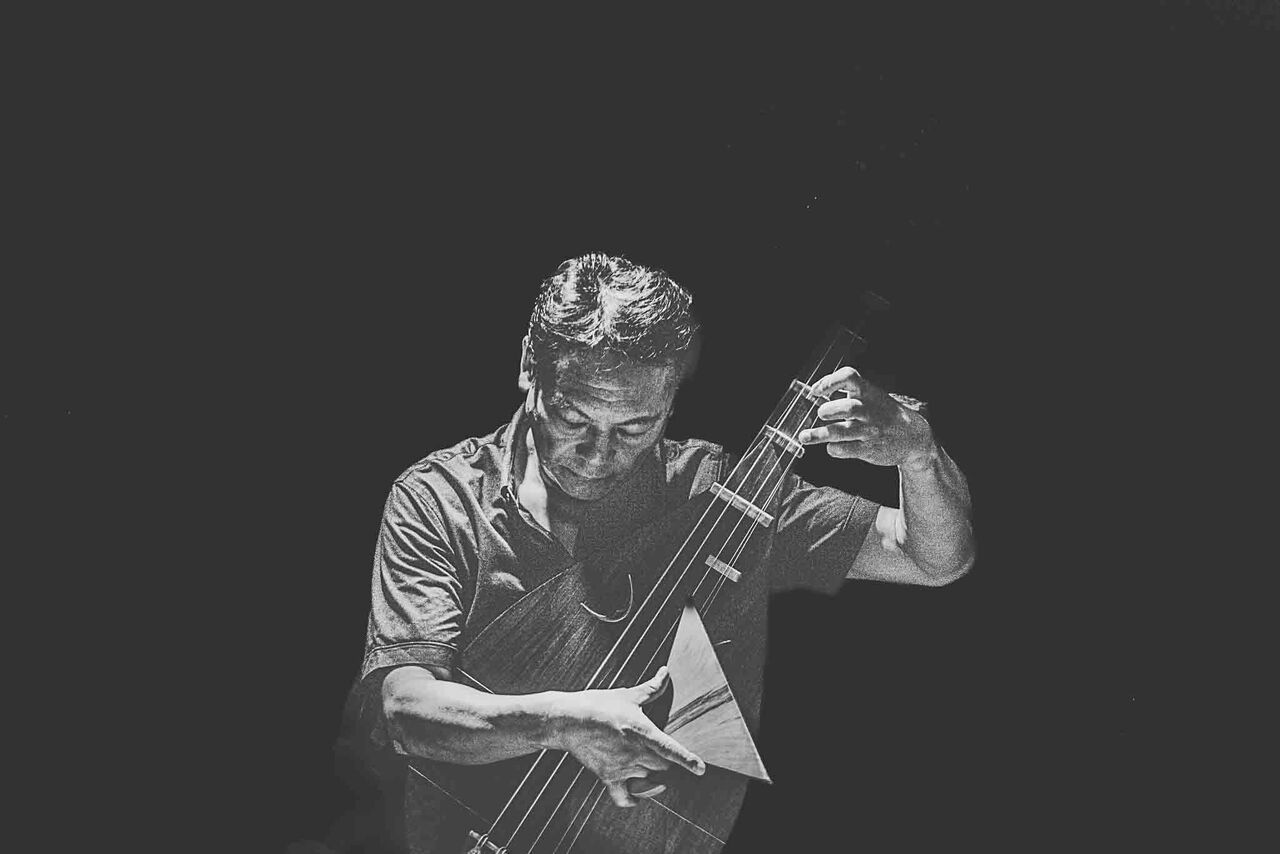

かつて演奏していたジャズは今でも好きで良く聴いているのですが、演奏している頃はフラストレーションをいつも感じていました。それはリズム・メロディー・ハーモニーにどこまでも囚われている所ですね。ジャズは聴いていると演奏家が自由に何でも出来そうなんですが、実際はドレミからもビートからも解放されないという所がストレスでした。一方現代音楽の方は随分様々な手法を駆使していると思いますが、どこまで行っても譜面から解放されず、演奏家の音楽ではなく作曲家の音楽という所を強く感じてしまいます。その点、邦楽の持っている自由自在な「間」やハーモニーに囚われない音の並び、微妙にそして大胆に変化して行く音色、そしてどこまでも音楽が、演奏家のものであるというところが私を惹きつける部分です。洋楽はどうも私には束縛が多過ぎるのです。

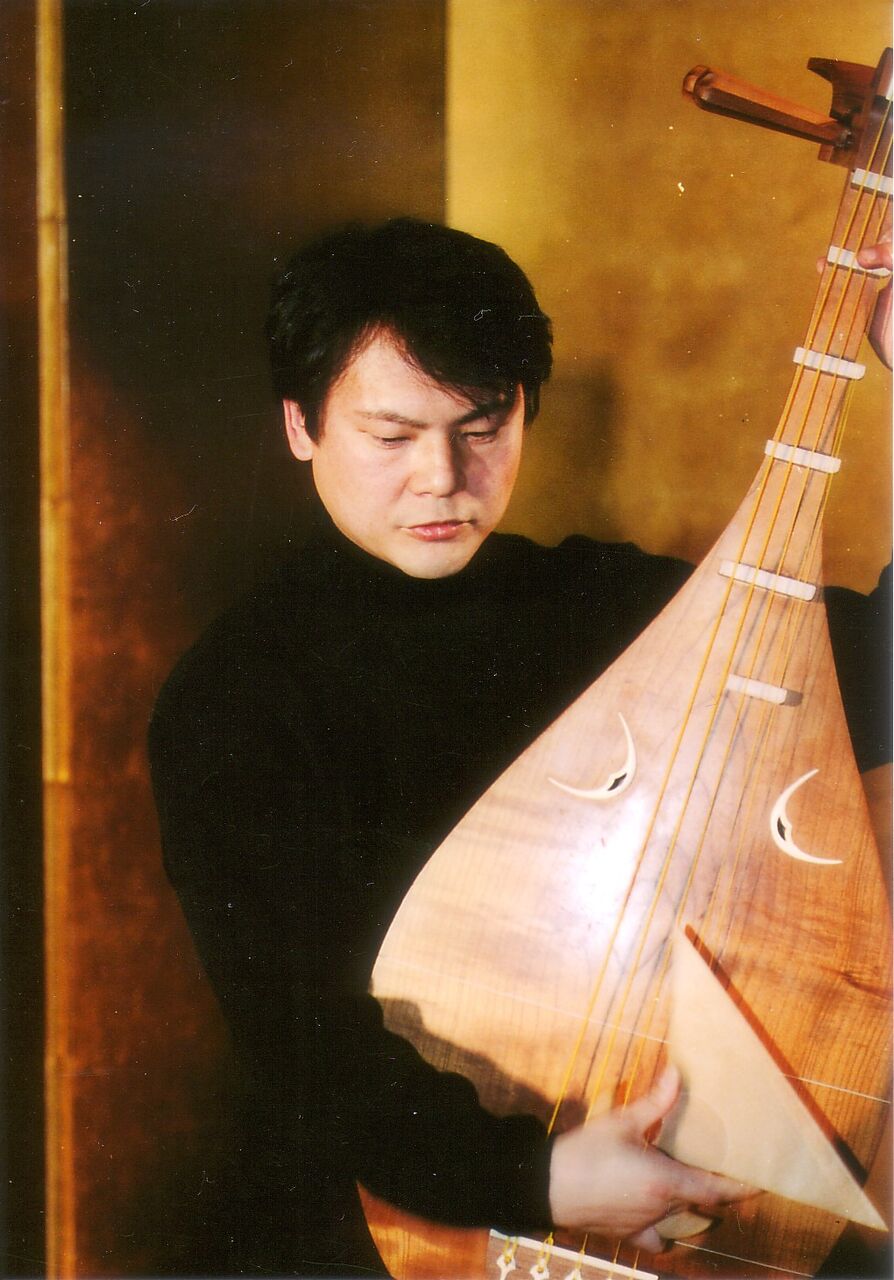

1stアルバムでやっていた世界観は簡単に言うと、「まろばし」等に代表されるように、洋楽の五線譜では表せない日本特有の「間」や、ハーモニーやリズムに囚われない即興性などを土台として、琵琶の音色と技術を用い、そこに少しばかりの洋楽の知識を盛り込んで創り上げた作品が中心でした。まだ粗削りで未消化な部分も多々ありますが、勢いだけは120%でしたね。多分にプログレやフリージャズに近い作品だったと思います。未だにこの1stアルバムを支持してくれる人が結構居ます。

琵琶を手にした最初の時点で、自分の好みや方向性がその時点ではっきりと認識できていたというのは大きかったと思います。琵琶という相棒を得たことで、技も手法も音色も自分のやりたい事が実現出来るようになり、リズム・メロディー・ハーモニーから解放され、日本の感性を土台に音楽を創り、演奏者主体の即興性も加味され、とにかく洋楽の束縛から解放され、自由に音楽と関わることが出来るようになりました。その上で、洋楽の知識を利用する事で、やっと自分の音楽が形として現れるようになったという訳です。

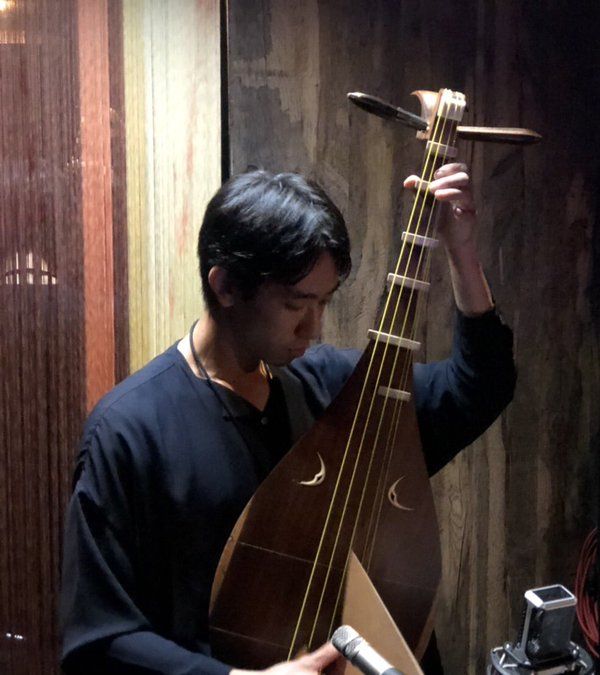

一時期、自分でも弾き語りが出来なければいけないんだという囚われもあったのですが、ちょうどその頃、全く違う世界を持つ樂琵琶にも取り組み、こちらでは器楽曲を沢山作曲し、多くの作品をリリースして来ました。それもあって、弾き語りの呪縛に苦しむこともなく、樂琵琶によって自分の作品の幅が広がり、作品ががどんどんと出来上がってきたこともあり、だんだん薩摩琵琶での弾き語りはやらなくなりました。特に2018年の「沙羅双樹Ⅲ」の壇ノ浦をきっかけにもう弾き語りというものから吹っ切れて、今では、弾き語りをやる機会は年に数回という位になりました。やっぱり元々琵琶唄には全く興味がありませんでしたし好きでもなかったので、そういうやりたくない事は自分の音楽が確立して来れば自然とやらなくなるものですね。

樂琵琶は雅楽の楽器ですので、雅楽を基本にしていましたが、雅楽をやらなければというストレスは最初から全く感じる事無く、雅楽は自由に学び、またやりたいように雅楽の知識や技を自分の音楽に取り入れることが出来ました。樂琵琶ではシルクロードをイメージして作曲した作品が多いですが、前衛的な作品もいくつか出来上がって、次のアルバムではVnとのデュで「凍れる月~第二章」同じく樂琵琶独奏の「凍れる月~第四章」を収録予定です。

これ迄は樂琵琶と薩摩琵琶はそれぞれ二つの世界という感じでしたが、ここ5年程で薩摩琵琶も樂琵琶も、ただ塩高の音楽という所に集約されて、自分の本来持っていた世界が手法技法を超えて、溶けあうようにして表に出て来たように思っています。それが私の場合、多分に前衛的な作品という形なのです。一見ある意味相反するものが、私という器を通して一つに溶け合って行くようで、二つの琵琶の間に差異はほとんど感じなくなってきたのです。

上記に張り付けた「太陽と戦慄第二章」、「in a silent way」、そして定番の「まろばし」等の作風は、2018年リリースの8thアルバム「二つの月~Vnと琵琶の為の」で新たな展開をしました。そして次のアルバムで収録を予定している「Voices ~Ms・Vn・琵琶の為の」へと繋がりましたし、今、また薩摩琵琶と笛による新たな作品も姿を現しつつあります。どんどん先へと進んでいるようで、実はどんどんと自分の奥底へと回帰しているようにも感じます。

私は琵琶を弾けば弾く程に色んなものから解放されてゆく感じがしています。時間はゆっくりですが、この30年程は肉体はそれなりになって来ても、精神は毎年ベールを脱ぐように軽くなり、楽になり、だんだん本来の自分に戻って来ている気がしています。まあ性格的に伝統やら流派やらというものに留まるようなことは最初からなかったですが、それでもどこかに囚われていた部分も様々あったと思います。それが少しづつ解放されて自分の音に成って行ったという事です。ここ5年間ほどでそんな気分が加速してきたので、これ迄とは違う時間が流れているように感じたのかもしれません。きっとどこかで社会の変化と連動しているのでしょうね。

今後も更に音楽は自分らしくなって行くでしょう。とにかく言える事は音楽以外の欲を持って取り組まない事ですね。余計な欲を持っていると躓きが多くなるし、脇道に逸れやすい。またその欲に振り回されて自分のやりたい事が霞んでしまう。音楽家はとかく周りにまとわりつく欲に振り回されやすいので、自分の行くべき道が霞まないようにマイペースで進みたいです。

納得の行く作品を創り演奏をして行きたい。それだけですね。