この所、MetのLIve viewingにずっと行けていなくて、今シーズンはこの作品が最初でした。しかもこの作品が今シーズンの最後作。忙しいのは結構な事ですが、芸術に関わる者として、一流の舞台を観に行けてないというのは情けない限り。今作はジョイス・ディドナート主演なので、何としても行きたかったのです。勿論期待を大きく超える素晴らしい作品でした。

原作はシンデレラ。これをイタリア語で読むとチェネレントラ。ストーリーはおなじみのものなのですが、ロッシーニ作曲だけあって、声楽の部分がなかなか面白い。合唱・輪唱に加え、かなりの早口言葉で歌うシーンが随所にあって、並の歌い手では歌えない超の付く難しい作品です。そしてこの作品の面白さは、そのコミカルな演出ですね。Metはこういう所も抜かり無い!私は歌舞伎を観ているような楽しさを感じました。見終わった後の充実感、満足感もたっぷり!勿論世界最高レベルの歌唱があってこその話なのですが、極上のエンタテイメントです。

特に今回は男性陣が素晴らしく、王子役のフアン・ディエゴ・フローレスは もう惚れ惚れするような、「これぞテノール」と言わんばかりの実力。鳴って鳴って、何処までも鳴り響くその声、声質は実に魅力的でした。脇も、もう何度も観ているルカ・ピザローニ、他アレッサンドロ・コルベッリ、ピアトロ・スパニョーリ。其々が素晴らしい歌唱で脇を固めていました。コミカルな中にも、確かな実力に支えられた様々な表情が、演技と共に舞台を十二分に盛り上げているのです。さすがはMet。エンターテインという事にかけてはやっぱり世界一です!ただただ素晴らしい。

もう惚れ惚れするような、「これぞテノール」と言わんばかりの実力。鳴って鳴って、何処までも鳴り響くその声、声質は実に魅力的でした。脇も、もう何度も観ているルカ・ピザローニ、他アレッサンドロ・コルベッリ、ピアトロ・スパニョーリ。其々が素晴らしい歌唱で脇を固めていました。コミカルな中にも、確かな実力に支えられた様々な表情が、演技と共に舞台を十二分に盛り上げているのです。さすがはMet。エンターテインという事にかけてはやっぱり世界一です!ただただ素晴らしい。

でも何と言ってもディドナート!!!。素晴らしい共演者もさることながら、ディドナートの為にこの舞台があると言っても良い程、彼女でなければ成り立たない舞台だと感じました。彼女はこの作品をこれまで自分の中の重要なレパートリーとしていたのですが、今回を最後にこの役から降りるそうです。ラストシーンでは目に涙が見えたのは私の錯覚でしょうか。ラストのアリアなんて、ディドナート以外に誰が歌えるのだろうと思える程。超絶な技巧を駆使しながらも、その先の心情を見事に描き出す実力は、まさにTopとしか言いようがないですね。

でも何と言ってもディドナート!!!。素晴らしい共演者もさることながら、ディドナートの為にこの舞台があると言っても良い程、彼女でなければ成り立たない舞台だと感じました。彼女はこの作品をこれまで自分の中の重要なレパートリーとしていたのですが、今回を最後にこの役から降りるそうです。ラストシーンでは目に涙が見えたのは私の錯覚でしょうか。ラストのアリアなんて、ディドナート以外に誰が歌えるのだろうと思える程。超絶な技巧を駆使しながらも、その先の心情を見事に描き出す実力は、まさにTopとしか言いようがないですね。

一番最初にディドナートを観たのは、「エンチャンテッド・アイランド」での魔女の役でした。 ど迫力の歌唱と、怪物になってしまった我が子を守ろうとする母親の想いを歌い分けていたのが印象的でした。その後はこのブログでも書いた、圧巻の「マリア・ストゥアルダ」。感動を通り越して震えが来るような魔力で、ディドナートが紛れもなく世界のトップにあることを認識した舞台でした。そして今回のこの「ラ・チェネレントラ」は、「マダムストゥアルダ」に並ぶ充実の作品でした。この難しい歌唱、演技の中で余裕さえ感じるような、彼女の歌手としての実力と大きさを感じました。

ど迫力の歌唱と、怪物になってしまった我が子を守ろうとする母親の想いを歌い分けていたのが印象的でした。その後はこのブログでも書いた、圧巻の「マリア・ストゥアルダ」。感動を通り越して震えが来るような魔力で、ディドナートが紛れもなく世界のトップにあることを認識した舞台でした。そして今回のこの「ラ・チェネレントラ」は、「マダムストゥアルダ」に並ぶ充実の作品でした。この難しい歌唱、演技の中で余裕さえ感じるような、彼女の歌手としての実力と大きさを感じました。

一流の演奏、舞台をに接すると、本当に幸せな気持ちになります。もう10年以上前に、コントラルトのナタリー・シュトゥッツマンのコンサートに行った時にも、同じように幸福感に包まれたのを想い出します。

芸術は哲学でもあり、また学問でもあり、エンターテイメントでもあるのですが、やはりその根本は喜びではないでしょうか。喜びに溢れ、愛を語り届けるのが芸術家の役目なのだと、一流の舞台に接するたびに思います。

こういうものに出逢うのも縁。己の世界に閉じこもっていたら何も入って来ない。何も見えない。つまらないプライドに凝り固まっていたら、白いものも黒く見える。常に多くのものを受け入れるキャパというものが無ければ・・。そして同時にぶれない事。自分の外の世界のものとの距離を取れない人は、ただ振り回されてしまうだけ。多くのものに触れ、吸収しながらも、物事を冷静に見つめ接する事が出来なくては、一流の舞台に立つ事は出来ないのです。色々な世界を見せてくれる芸術家、そして仲間達に感謝ですね。

一流の舞台は人生の糧です。こんなちっぽけで取るに足らない我が身も幸福感で満たされるのです。

足元にも及ばずとも、私もそんな舞台が出来るよう、志だけは大きく持って精進したいものです。

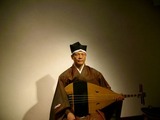

音楽をやっていると、誰しも上手に弾きたいと思うものです。しかしリスナーは上手な演奏ではなくて、素敵な音楽を聴きたいのです。やっている側は、しばしばそれを忘れて上手に弾くことに執心してしまいますね。勿論お金を取る以上、下手は論外ですが、お上手に壇ノ浦を弾いても、お稽古した上手さを人前で聴かせているようでは、ただのアマチュア。お金は取れません。アーティストとしての矜持と気概を持っているのなら、自分の身から湧き出でたオリジナルな音楽をやるべきでしょう。自分にしか表現できないバッハや壇ノ浦をやって初めてプロとして舞台に立てるというものです。

音楽をやっていると、誰しも上手に弾きたいと思うものです。しかしリスナーは上手な演奏ではなくて、素敵な音楽を聴きたいのです。やっている側は、しばしばそれを忘れて上手に弾くことに執心してしまいますね。勿論お金を取る以上、下手は論外ですが、お上手に壇ノ浦を弾いても、お稽古した上手さを人前で聴かせているようでは、ただのアマチュア。お金は取れません。アーティストとしての矜持と気概を持っているのなら、自分の身から湧き出でたオリジナルな音楽をやるべきでしょう。自分にしか表現できないバッハや壇ノ浦をやって初めてプロとして舞台に立てるというものです。

一昨年、和久内明先生と出逢い、縁に導かれ、昨年より良寛を追いかけることになり、舞台を務めましたが、昨年はまだまだ自分の中の思い入れだけが空回りして、舞台に結晶していませんでした。今年も細かな反省は多々有るものの、更に一歩進んで務めることが出来たのは良かったと思います。

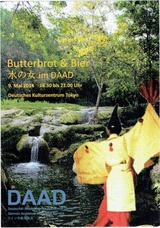

一昨年、和久内明先生と出逢い、縁に導かれ、昨年より良寛を追いかけることになり、舞台を務めましたが、昨年はまだまだ自分の中の思い入れだけが空回りして、舞台に結晶していませんでした。今年も細かな反省は多々有るものの、更に一歩進んで務めることが出来たのは良かったと思います。 そんな最中ではありますが、先週はドイツ文化会館で行われた、桜井真樹子さん企画の「水の女」を観に行きました。折口信夫の原作をドイツ語の朗読に乗せて舞台構成して行くもので、地唄舞の花崎杜季女さんも加わって、独自の世界を現していました。観ていて、民族性と洗練されたグローバルな感性のバランスというものを感じました。

そんな最中ではありますが、先週はドイツ文化会館で行われた、桜井真樹子さん企画の「水の女」を観に行きました。折口信夫の原作をドイツ語の朗読に乗せて舞台構成して行くもので、地唄舞の花崎杜季女さんも加わって、独自の世界を現していました。観ていて、民族性と洗練されたグローバルな感性のバランスというものを感じました。

かつて高橋竹山はアメリカの聴衆を魅了しました。それは彼が即興演奏に秀でた能力があった事と、海外のオーディエンスを対象にしてプロデューサーが売り込んだから成功したのです。

かつて高橋竹山はアメリカの聴衆を魅了しました。それは彼が即興演奏に秀でた能力があった事と、海外のオーディエンスを対象にしてプロデューサーが売り込んだから成功したのです。

色々なものが存在し、広く間口があるのは良い事だと思います。しかし私は邦楽器でポップスをやったからといって、洗練されたとも思いませんし、世界に出て行けるとも思っていません。多少話題になって、演奏する機会も多少は増えるでしょう。また従来の邦楽関係者からすると、ポップスやアニメソングをやるのは画期的かもしれません。しかし外側から見ると別に何の楽器でやってもポップスはポップス。同じ事なのです。しかも音楽ではなくパフォーマンスとしてしか映らない。

色々なものが存在し、広く間口があるのは良い事だと思います。しかし私は邦楽器でポップスをやったからといって、洗練されたとも思いませんし、世界に出て行けるとも思っていません。多少話題になって、演奏する機会も多少は増えるでしょう。また従来の邦楽関係者からすると、ポップスやアニメソングをやるのは画期的かもしれません。しかし外側から見ると別に何の楽器でやってもポップスはポップス。同じ事なのです。しかも音楽ではなくパフォーマンスとしてしか映らない。 そんな最中ではありますが、先週はドイツ文化会館で行われた、桜井真樹子さん企画の「水の女」を観に行きました。折口信夫の原作をドイツ語の朗読に乗せて舞台構成して行くもので、地唄舞の花崎杜季女さんも加わって、独自の世界を現していました。観ていて、民族性と洗練されたグローバルな感性のバランスというものを感じました。

そんな最中ではありますが、先週はドイツ文化会館で行われた、桜井真樹子さん企画の「水の女」を観に行きました。折口信夫の原作をドイツ語の朗読に乗せて舞台構成して行くもので、地唄舞の花崎杜季女さんも加わって、独自の世界を現していました。観ていて、民族性と洗練されたグローバルな感性のバランスというものを感じました。

かつて高橋竹山はアメリカの聴衆を魅了しました。それは彼が即興演奏に秀でた能力があった事と、海外のオーディエンスを対象にしてプロデューサーが売り込んだから成功したのです。

かつて高橋竹山はアメリカの聴衆を魅了しました。それは彼が即興演奏に秀でた能力があった事と、海外のオーディエンスを対象にしてプロデューサーが売り込んだから成功したのです。

色々なものが存在し、広く間口があるのは良い事だと思います。しかし私は邦楽器でポップスをやったからといって、洗練されたとも思いませんし、世界に出て行けるとも思っていません。多少話題になって、演奏する機会も多少は増えるでしょう。また従来の邦楽関係者からすると、ポップスやアニメソングをやるのは画期的かもしれません。しかし外側から見ると別に何の楽器でやってもポップスはポップス。同じ事なのです。しかも音楽ではなくパフォーマンスとしてしか映らない。

色々なものが存在し、広く間口があるのは良い事だと思います。しかし私は邦楽器でポップスをやったからといって、洗練されたとも思いませんし、世界に出て行けるとも思っていません。多少話題になって、演奏する機会も多少は増えるでしょう。また従来の邦楽関係者からすると、ポップスやアニメソングをやるのは画期的かもしれません。しかし外側から見ると別に何の楽器でやってもポップスはポップス。同じ事なのです。しかも音楽ではなくパフォーマンスとしてしか映らない。