6月は毎年、とにかく忙しく飛び回っている事が多いのですが、今年も例年通り色々な所に出かけて演奏して行きました。

そして今月は、様々な場所で色々な「風」を感じた月でもありました。その土地ならではの風、その場でしか味わえない風はどれも心地よいものばかり。いい仕事させてもらってます。感謝!

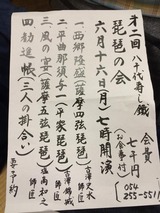

写真はそのサロンでの演奏の様子です。いい感じでしょ?。こういう所でのんびりと食事やお酒を楽しんだり、芸術談議したりして、気の合う仲間達と過ごしたいですね。都会とは違う、新鮮で生命感を感じる風と、古の息吹に身をゆだね、良い時間を頂きました。ぜひまた伺いたい場所です。

やまぼうし:https://www.facebook.com/yamaboushi

次は静岡。先日ブログにも書きましたが、やはり故郷の風は自然となじみます。静岡駅に降り立つだけで、何かが違う。 和歌山なんかもそうですが、静岡は海も山もあり、そこからの多くの恵みにも溢れた土地なので、風もおおらかで穏やかで、人ものんびりとしいているのです。駿河湾の凪いだ海から吹き来る風には色々な想い出が甦りますね。

和歌山なんかもそうですが、静岡は海も山もあり、そこからの多くの恵みにも溢れた土地なので、風もおおらかで穏やかで、人ものんびりとしいているのです。駿河湾の凪いだ海から吹き来る風には色々な想い出が甦りますね。

静岡に行く時には時間さえあれば、各駅停車でのんびりと行く事にしていますが、旧車両の向かい合わせの座席に座って、車窓からただただ海や富士山を眺めているのが、私にとって何よりの贅沢なのです。本も何も要りませんね。いつかこの陽光と風の中に帰って行きたい。近頃はそんな想いが強くなりました。

続いて、21日にはJICA横浜で演奏したのですが、此方の風はまた一味違う。場所は赤レンガ倉庫のすぐ隣だったのですが、あの辺はちょっと異国情緒もあり、お客様も様々な国の方々でしたので、いつもの演奏会とは全然雰囲気が違いました。お客様からも「琵琶は日本の音楽というより、どこかエキゾチックですね」という感想を頂きましたが、きっとそんな感じで皆さんに聞こえたのではないでしょうか。何とも開放感があって違う国に居るみたいな感じもしました。

レオ君

レオ君

またここでは今年の筝曲全国コンクールで優勝した、若干16歳の今野玲央君と共に演奏したのですが、彼は人柄といい音色といい、実にさわやかで、演奏もなかなかのものでした。フレッシュな感覚というのは聞いていて気持ち良いものですね。昨年和歌山で共演した筝の中島裕康君も、昨年全国コンクールを制覇して、まだ20代の半ば。最近は若手の男性筝奏者が活躍していて頼もしい限りです。エキゾチックな風を楽しみました。

そして今月は江の島にも行きました。1年ぶり程でしたが、湿気もあまり無くて、心を浄化してくれるような海の風をたっぷりと身に受けてきました。心を深化させてくれるような山の風も素晴らしいですが、海の風もまた、私を包み、広大な太平洋を前にして体が空に舞いあがるような、そんな気持ちにしてくれました。静岡に育ったせいか、私には海と山の両方が必要なようで、何とも贅沢な体質なようです。

江の島は三大弁財天の一つであり、山田検校等の碑もある、音楽に縁の深い場所。いつかここで演奏する機会も持てたら嬉しいですね。海の幸をたっぷりと頂いて、沈みゆく夕日を見ながら、広大で、凪いだ海の上を渡る風を満喫してきました。

おまけは先週の、嵐のような豪雨の直前に吹きすさぶ風。印象的でしたね。嵐の前のイントロのような風は自分の感覚のどこかを刺激するようで、ゾクゾクとして来ました。

今月はこれらの他に、先日ブログにも書いたインターナショナルスクールでの子供たちの授業や、光が丘美術館の演奏会。琵琶樂人倶楽部の「次代を担う若者達」、そして社会人向けの「えびす大学」という講座など、色々と仕事をさせて頂きました。そしてほとんどの会で私の作曲した「風の宴」を演奏しました。この曲は先人からの息吹を「風」と捉え、その風を我が身に受けて、更にその風を次世代へと吹き渡らせて行こう、という私の想いを曲にしたものです。

私が演奏した「風の宴」は、私の想いを音楽に乗せ、「愛を語り、届ける」風となって吹き渡っただろうか??。まあそんな風に思うのも、ただの我欲かも知れません。

水無月の風は、どれも、こんな小さき者を優しく包み、行くべき所、あるべき姿へと誘ってくれました。

生かされて、今ここにある我が身を感じますね。

さて、今日は一年の折り返し地点。またこれからどんな風に出逢うのやら・・。

「Think of nothing things, think of wind」 トルーマン カポーティ

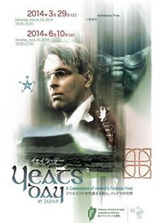

先日、同じくシアターXにて行われた「イェイツと能」のレクチャーの時に、花柳面先生から、私の「良寛」の舞台の感想を伺っていて、「歌ってはいけない」、「歌っているけど、歌っていない」というアドバイス頂いたのですが、何とも抽象的な言葉で、何か大事なものがありそうだと、もやもやしながらずっと思いながら、その時点ではよく判らなかったのです。それが今回、それぞれの作品を観ていて、おぼろげながら気付かされました。

先日、同じくシアターXにて行われた「イェイツと能」のレクチャーの時に、花柳面先生から、私の「良寛」の舞台の感想を伺っていて、「歌ってはいけない」、「歌っているけど、歌っていない」というアドバイス頂いたのですが、何とも抽象的な言葉で、何か大事なものがありそうだと、もやもやしながらずっと思いながら、その時点ではよく判らなかったのです。それが今回、それぞれの作品を観ていて、おぼろげながら気付かされました。

私の事を振り返ってみますと、面先生が指摘したように「うたっている」というのが見える所がまだまだあるように思います。器楽の部分に於いては、自分自身の想いなり、表現なりを演奏に託し投影する事が自分の中で、極々自然な行為として成り立っています。特に樂琵琶では、自分の思うように弾けているという感じもあります。しかし歌はまだそうはいかない。「薩摩琵琶は弾き語りをやらなくてはいけない」という呪縛がまだ自分の中にはあるのでしょう。先日の観世銕之丞さんの謡を聞いても思いましたが、私は、歌ではなく、声を使った「表現」という形にしてゆくのが私らしいのではないかと思っています。私にとってメインは器楽。あくまで琵琶の音です。これからは弾き語りはどんどん減り、器楽に特化して行く方向に向いていますが、声に対しての考察もまだまだだ必要なようです

私の事を振り返ってみますと、面先生が指摘したように「うたっている」というのが見える所がまだまだあるように思います。器楽の部分に於いては、自分自身の想いなり、表現なりを演奏に託し投影する事が自分の中で、極々自然な行為として成り立っています。特に樂琵琶では、自分の思うように弾けているという感じもあります。しかし歌はまだそうはいかない。「薩摩琵琶は弾き語りをやらなくてはいけない」という呪縛がまだ自分の中にはあるのでしょう。先日の観世銕之丞さんの謡を聞いても思いましたが、私は、歌ではなく、声を使った「表現」という形にしてゆくのが私らしいのではないかと思っています。私にとってメインは器楽。あくまで琵琶の音です。これからは弾き語りはどんどん減り、器楽に特化して行く方向に向いていますが、声に対しての考察もまだまだだ必要なようです

![rock[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2014/06/fbd2d01e-s.jpg) これで日本の精神、文化、又は社会が今後良い状態に向かって行くでしょうか?私はそうは思えません。三島由紀夫がかつて言ったように「無機質な経済大国」に成り果て、揚句にはその経済すら落ちて行き、故郷の歌も知らず歌えず、文化すら無く、国とも言えないような土地だけが残ってしまう。今そんな未来が見え隠れしていませんか?。

これで日本の精神、文化、又は社会が今後良い状態に向かって行くでしょうか?私はそうは思えません。三島由紀夫がかつて言ったように「無機質な経済大国」に成り果て、揚句にはその経済すら落ちて行き、故郷の歌も知らず歌えず、文化すら無く、国とも言えないような土地だけが残ってしまう。今そんな未来が見え隠れしていませんか?。 同じ想いの方も多いのではないでしょうか。

同じ想いの方も多いのではないでしょうか。

世阿弥も、永田錦心も、宮城道雄も、彼らの思い描く世界を具現化したからこそ、彼らの音楽は未だもって称えられるのであって、上手だとかそんなことではないのです。独自の感性から表現された世界が素晴らしいのです。他にはあり得ないその世界が魅力的なのです。だから我々はそうした先人の感性をこそ勉強しなければならないのです。学ぶべきは形ではない。表に出て来た作品も勿論素晴らしいですが、表面を真似したところで、その作品を生み出した感性を学ばなければ、先人たちの創造性は何も受け継ぐことが出来ないのではないでしょうか。

世阿弥も、永田錦心も、宮城道雄も、彼らの思い描く世界を具現化したからこそ、彼らの音楽は未だもって称えられるのであって、上手だとかそんなことではないのです。独自の感性から表現された世界が素晴らしいのです。他にはあり得ないその世界が魅力的なのです。だから我々はそうした先人の感性をこそ勉強しなければならないのです。学ぶべきは形ではない。表に出て来た作品も勿論素晴らしいですが、表面を真似したところで、その作品を生み出した感性を学ばなければ、先人たちの創造性は何も受け継ぐことが出来ないのではないでしょうか。

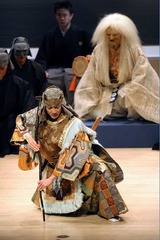

能としてはかなり斬新な演出で、特に光の使い方が絶妙です。地平線を思わせるその光はとても印象的で、絶海の孤島のイメージを掻き立てます。地謡もコロス(石)として囃子方の前に座り、時に動きながら謡います。シテ、ワキの動きはそれほど従来のものと変わった風には思いませんでしたが、全体の新鮮さはかなりのものでした。完成度もかなり高いと思いました。

能としてはかなり斬新な演出で、特に光の使い方が絶妙です。地平線を思わせるその光はとても印象的で、絶海の孤島のイメージを掻き立てます。地謡もコロス(石)として囃子方の前に座り、時に動きながら謡います。シテ、ワキの動きはそれほど従来のものと変わった風には思いませんでしたが、全体の新鮮さはかなりのものでした。完成度もかなり高いと思いました。

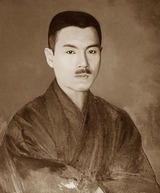

以前も書きましたが、永田錦心は錦心流大盛況だった大正時代に、もう既に錦心流の現状を嘆き、次のような言葉を琵琶新聞上に載せています。

以前も書きましたが、永田錦心は錦心流大盛況だった大正時代に、もう既に錦心流の現状を嘆き、次のような言葉を琵琶新聞上に載せています。