先日はコレド室町にある橋楽亭にて、藤山新太郎師匠の手妻と演奏してきました。

新太郎師匠と一緒に居るととにかく面白い。楽屋は勿論、車で移動している時なんかにも色々な話を聴くのですが、この間は「ずっと売れ続けている人」と「旬を過ぎると消えて行く人」は何処が違うのかという興味深い話を聞き、思わず納得してしまいました。

ずっと売れている人は、落語家だろうが、漫才師だろうが、音楽家だろうが、皆時代と共にその芸が変わって行くとの事。確かにそうです。こういうフレキシブルな姿勢が無い人は、一時的に売れてもすぐに忘れられていきますね。別に時代に媚を売るという事ではなく、自分のスタイルを貫きながらも、時代といかにコミットして生きているか、という事です。

これはジャズの世界でも以前より言われている事で、もう何十年も前に、とある日本を代表するジャズプレイヤーがマイルスデイビスについて、「我々は一度作り上げた自分のスタイルを壊すことは出来ない。逆に必死になってそれを守ろうとする。しかしマイルスはどんどんと進化して、世界一のものを作っても、常にその先のNext Oneを求め続けている」と言っていたのを今でも思い出します。素晴らしいですね。これこそが舞台人として、芸術家としての姿勢だと思います。今の邦楽人でこういう姿勢を持った人はどれだけいるだろうか????

一流と言われるような人は、常に時代と共に在るからこそ第一線でいることが出来るのです。10年前と今では同じ演目をやっても違うのが当たり前。個人は勿論ですが、社会が変わっているのですから、此方も聴衆も当然感性が変わって行くのです。新太郎師匠の凄味は、江戸時代の演目を現代の形にして、自分独自のスタイルに作り変えたという所です。そして常に現代のお客さんに向けた演目と内容を考えているからこそ第一人者と呼ばれるのです。

一流と言われるような人は、常に時代と共に在るからこそ第一線でいることが出来るのです。10年前と今では同じ演目をやっても違うのが当たり前。個人は勿論ですが、社会が変わっているのですから、此方も聴衆も当然感性が変わって行くのです。新太郎師匠の凄味は、江戸時代の演目を現代の形にして、自分独自のスタイルに作り変えたという所です。そして常に現代のお客さんに向けた演目と内容を考えているからこそ第一人者と呼ばれるのです。

例えばバッハをやるにしても、バッハの時代と今では楽器も違うし、社会そのものが違う。だから現代という時代に於いて、バッハの音楽はどういう意味があるのか、何故バッハをやるのか、考え、研究し、その人なりの答えを一つの表現として演奏する。そして一度答えが出たからと言って、それに胡坐をかかない。常に問い続けている。琵琶人にはこういう部分がけ決定的にかけていますね。

バッハはこうして色々なアプローチで演奏されているから、今でも燦然と輝いているし、バッハの新たな魅力の発見にもなるし、同じ演奏家のバッハでも若い頃のものと壮年期のものとでは違うのです。このようにして古典というものはいつの時代にも汲めども尽きぬ魅力を放ち、世の人々の心の中に刻まれてゆくのです。古典は時代と共に色々なアプローチがなされ、深まり、更にその魅力が満ちて来る、そんな秘めた力があるからこそ、長い時間を生きることが出来るのです。

邦楽では、常に「古典」という事が付きまとっていますが、古い曲をやるだけなら、それはただのお稽古ごとのおさらい会です。現代に於ける古典の意味というものを考え、古典以外のものも含めて旺盛に研究勉強をし、現代の中の古典という認識がなければ古典は古典として成り立たないのではないでしょうか。音楽は、刻々と変わりゆく社会に対応した形で在るからこそ、音楽・芸術として評価が付くのです。

現代日本では音楽といえば洋楽が基本になっている事はどうにもならない事実。演歌でもJpopでも、どの分野でも洋楽=音楽であり、全て五線譜で書かれています。こういうことに背を向けるという事は、世の中に背を向けていると同じ事なのです。好きでも嫌いでも、今この現実を受け入れた上で、自分の音楽を発信しなければ、ただの仙人(悪く言えばオタク)になってしまいます。社会の中に在ってこそ「古典」はその存在意味があると私は考えています。

自分の意志を貫くのは大切な事。同時に音楽でも自分でも、それらを取り巻く社会に対し広い視野を持ち、自分自身も自在に変化して行く事も大事です。このバランスが取れる人だけが舞台に立てるとも言えます。それこそがこの道一筋であり、ただ同じものを世の中を関係なくずっとやり続ける事ではありません。

自分の意志を貫くのは大切な事。同時に音楽でも自分でも、それらを取り巻く社会に対し広い視野を持ち、自分自身も自在に変化して行く事も大事です。このバランスが取れる人だけが舞台に立てるとも言えます。それこそがこの道一筋であり、ただ同じものを世の中を関係なくずっとやり続ける事ではありません。

私は古典作品だろうが流派の曲だろうが、あくまで私のスタイルで演奏します。古典にはリスペクトを欠かしませんが、表面をなぞる事はしません。それはかえって失礼だろうとも思っています。どんな作品でも現代に生きる自分の音楽として舞台にかけてこそ演奏家。それが矜持というものです。

自分なりのスタイルを築き上げる事こそが、薩摩琵琶の発祥の時から続く精神というものではないでしょうか。少なくとも私はそうありたいと思っています。

社会も時代も、個人もどんどん変わる。まさにパンタレイです。音楽家にとって一番の魅力は「今現在」であって、その現在の姿からNext Oneへの期待を抱かせ、その可能性が感じられるからこそ聴衆は付いてくるのです。過去にすがり、組織にすがり、名前や権威を誇示しているようでは、もうすでに舞台人として終わりです。

邦楽界にも志ある人は沢山居ます。大御所と言われる方の中にも、古典に対し様々なアプローチをしている人も居るし、若手の中にも期待の出来る逸材が居ます。今後邦楽が、日本の音楽として迎えられて行くようになるのなら、つまらない肩書きや受賞歴みたいなものは邦楽から剥がれてゆくでしょう。そういう風にならなければ、残念ながらもう邦楽には、音楽としての未来は無いでしょう。

邦楽はきっとこれからが面白くなる!。私はそう思っています。

古典や歴史に対する尊敬の念と共に、変わる続ける力こそ、次代を創る原動力なのです。

先日は台風一過、見事な虹が出て、次はスーパームーンという素敵な自然の贈り物に、ちょっと陶酔してしまいしまたね。残念ながら、私の安カメラでは手ブレで月の輪郭がつぶれてしまいましたが、月の外側の月傘が判るでしょうか。久しぶりに出逢った見事な月でした。

月の影響というのは何かあるのでしょうか。この所陶酔に浸れるような音楽を聴きたくて仕方がありません。しかし現在邦楽は今、陶酔という言葉からは程遠いですね。70年代日本の、あの熱狂と陶酔のような時代はもう来ないのでしょうか。

桜井さん

桜井さん

先日、いつも琵琶樂人倶楽部でお世話になっている桜井真樹子さんのお仲間で、灰野さんという前衛の分野で活躍している方からお声がかかり、灰野氏、桜井さんそれに私の3人で音楽談議をしてきました。久しぶりに突っ込んだ話をたっぷりできて楽しい時間でした。以前はこうして朝まで議論を交わしていましたが、最近はこういう機会が少なくなりましたね~~。今回は桜井さんからの思わぬ情報で、何やら期待出来そうな感じに話が進みました。灰野氏曰く「新しいというよりは、今までにないものをやりたい」とのこと。この辺りに私もピンときました。「みちなるもの」が出て来そうです。灰野氏とはリンクする所が多そうですので、今後が面白くなるかもしれません。

永田錦心や鶴田錦史は他の誰でもない世界に唯一のスタイルを誇って舞台に向かいました。だからあの熱狂と陶酔があったのではないでしょうか。今ほとんどそれらが感じられないという事は、今までにないもの=「みちなるもの」が出て来ていないからかもしれません。宮城道雄をはじめ、永田・鶴田・武満・小澤・黛・土方等々あの時代を代表する方々は、今までに無い「みちなるもの」を世に示したからこそ、人々が熱狂し、陶酔し、時代を作って行ったのではないでしょうか。

土方巽

土方巽誰にでも出来る訳でもないのは勿論の事ですが、だからといって我々が、○○流の先生の後を追っかけているだけで良いのでしょうか。中には先生の声色から癖までそっくりなんていう人も居ます。そこまでコピーするのが偉いとでもいうように・・・??。たとえ実現出来なくとも、「みちなるもの」を目指すのが舞台に携わる者の姿勢だと思いませんか。「守・破・離」という言葉がありますが、お稽古した十八番を相も変わらずやって、創るという事を忘れてしまっているのが現状ではないでしょうか。これこそが今、邦楽から聴衆を遠避けている最大の原因だと私は思います。

私は高円寺に20年も住んでいたせいか、「歌にするしかないんだ」とばかりに叫びながら歌う若者達と ずっと付き合ってきました。少し前にもこのブログで尼理愛子さん(右写真)というミュージシャンを紹介しましたが、彼女の何に魅力があるのか?それは何と言ってもあのオリジナルな世界観にあるのです。加えて旺盛な活動ぶりや、どこまでも自分の生き方を貫いている姿勢、それらが皆彼女の魅力となってファンが付いてくるのです。この熱い想いと行動は邦楽にも必要だと思いませんか。

ずっと付き合ってきました。少し前にもこのブログで尼理愛子さん(右写真)というミュージシャンを紹介しましたが、彼女の何に魅力があるのか?それは何と言ってもあのオリジナルな世界観にあるのです。加えて旺盛な活動ぶりや、どこまでも自分の生き方を貫いている姿勢、それらが皆彼女の魅力となってファンが付いてくるのです。この熱い想いと行動は邦楽にも必要だと思いませんか。

巷では若者は勿論、40代50代60代でも熱い想いを持ってライブやっている人達は沢山居ます。そんな我が身から湧き上がるものを音楽にしているものと、お稽古で上手に弾けるようになったものをやっているようなものとでは、もう比べようが無いのです。同じ土俵では語れないという人も居ますが、音楽は音楽。聴衆は同じ音楽として聴きます。如何でしょうか?

永田錦心や鶴田錦史は自分のコピーをやる人を歓迎したとは思えません。自分を乗り越えて琵琶楽の新たな世界を見せてくれる人こそ願っていたのではないでしょうか。永田錦心の残した言葉を今までにも何回かこのブログに載せましたが、次世代を切り開く人こそ求めていたのはその言葉からにじみ出ています。

パガニーニ

パガニーニ上手というのは、既に固定化された価値観の中に居るからそういう言葉が出て来るのです。対して「みちなるもの」はそんな所には居ない。固定化形骸化された判断基準そのものが無いのです。今迄に無いものだから上手も下手も無い。人々を惹きつけるかどうか、それしかないのです。私がいつも書いている肩書き、看板等を掲げているような人々は、結局既に引かれたレールの上で自慢し、自己顕示欲にかられ自分を形あるものとして大きく見せようとしているに過ぎないのです。

世阿弥も利休も、ジミヘンもパガニーニも、熱狂と陶酔を生み出した人々は、その時点で皆「みちなるもの」だったと思います。それらに接した人は、これが良いのかどうかすらわからない。ただただ圧倒的なその世界に惹き付けられたのです。新しいセンスを提示し、価値基準を作り上げ、それを認めさせてしまう。「みちなるもの」を「みちでないもの」にしてしまう、これこそが熱狂と陶酔を生み出すのでしょう。

私は及ばずながら、少しづつでも「みちなるもの」に向かいたい。

最近私の周りに、人生の転機が来ている人達が沢山居ます。結婚や出産、就職、中には第二の人生を始めようとするベテランも・・・。プロの音楽家を目指す人も何人も居ますが、是非自分らしい人生を歩んで欲しいものですね。自分の思う道で食べて行くのは、なかなかに至難の業なのは今も昔も変わらないのだから、どんどんとチャレンジしていって欲しいです。

音楽を生業として行くのは、本当に厳しい。まだ洋楽系は仕事自体が多いし、国内でも世界が認めるような超一流の方も居ますが、邦楽はそうはいきませんね。名取になったりお教室を開くのも、まあレッスンプロとは言えるでしょうが、残念ながら世間はそれをプロとは認めてはくれません。お師匠さんでしかない。大体ろくに収入にならない。

どんな分野でもプロとしてやって行くには、技術や知識は勿論なのですが、実はそれ以外の部分のスキルこそ大切なのです。活動に費やす時間も、此方の部分の方が大きいでしょう。これにうなずける人は、既ににプロとしてのスタートを切って頑張っている事と思います。これがどういう事か理解できない、判らないという人はプロには程遠いです。私はこれまで音楽を続けてきて、いくら上手でもプロとしてはやっていけない現実を目の当たりにしてきました。夢を諦め、故郷に帰って行った先輩や友人、不安定な収入や人間関係から精神的に追い詰められて止めて行く若者も沢山見てきました。私自身もそういう時期がかつてあり、今でもさして状況が変わっている訳ではありませんが、とにかく自分で乗り越えて行くしかないのです。この道で生きて行くには「以外の部分のスキル」を自分で理解し、会得するしかないのです。

プロは何と言っても経済的な部分を背負わなくてはなりません。邦楽人の中には経済的なバックボーンを持ち、お金と戦う事無く余裕でやっている人がかなり多いですが、これが正に邦楽衰退の原因です。お金の事を考えられない、考える必要が無い、お金の交渉が出来ない人はプロに成れないのは当たり前。お金を取るからこそ、レベルの高いコンテンツを作ることが出来、それ以上に、そのコンテンツをどのように出し、自分の音楽を聴かせ観せて行けばよいか、そういう具体的なノウハウも身に付いてきます。そうやってプロは総合的に舞台を創って行くから、ただ上手なだけではない、「実力」というものが身に付いていくのです。

私の知り合いには社会支援活動をしている人も居ますが、ビジネスとして関わっているからこそ持続が可能だ、という事をよく聞きます。アマチュアで楽しんでいるのも良い事ですが、オールアマチュア状態ではレベルはどんどん落ちて、衰退が更に加速するのではないでしょうか。琵琶の世界にも、ちょっとライブやったり、仕事貰って喜んでいるアマチュアはそれなりに居る事でしょう。そういう方々がお稽古事の世界を脱し、プロとして琵琶を生業として活動できる人がどんどん出て来ることを期待したいですね。

経済的な部分を背負うという事は、責任も大きいし精神的にも大変な事。また色々な分野の人達とも関わりながら活動をするので、そのストレスも大変なものだと思いますが、そういう切羽詰まった状況をクリアして、且つ安易な芸の切り売りをせず、創造性を発揮して行ける者だけがプロとして評価の対象になって行きます。厳しいけれどこれが現実です。喰って行くために目の前の芸を切り売りするようになったら、もうお終い。すぐに飽きられて、仕事にもお金にもならない。どんなに厳しくても苦しくても、創造性を失っったらお終いなのです!!

私が優れていると思う音楽家や舞台人、特に邦楽演奏家の方々は、自分の携わるもの以外の古典の事をよく話します。源氏物語・平家物語は勿論の事、和歌にも深い見識があり、能にも歌舞伎にも雅楽にも造詣が深い。日本が生み出し育んできた偉大な芸術芸能に対し大きな尊敬を持って、旺盛な興味を持って、日々勉強をしているのでしょう。伝統音楽に関しては、古典に接しているのが楽しくてしょうがない、という位の感覚でないととても深まって行かないと思います。また皆さん書く文章も素晴らしい。

私が優れていると思う音楽家や舞台人、特に邦楽演奏家の方々は、自分の携わるもの以外の古典の事をよく話します。源氏物語・平家物語は勿論の事、和歌にも深い見識があり、能にも歌舞伎にも雅楽にも造詣が深い。日本が生み出し育んできた偉大な芸術芸能に対し大きな尊敬を持って、旺盛な興味を持って、日々勉強をしているのでしょう。伝統音楽に関しては、古典に接しているのが楽しくてしょうがない、という位の感覚でないととても深まって行かないと思います。また皆さん書く文章も素晴らしい。

日本の文化は所作に集約される、とよく言われますが、舞台では袖から出て来るその歩き方で大体その人のレベルが見当つきますね。優れた方々は素晴らしい古典に常に触れ、深い感動を持って体全体で接しているから、姿も良いし、自分のやっている事に対しても謙虚なのだと思えてなりません。極論すると、日本文化は所作に極まるといえるでしょう。所作の持つ意味を理解できない人や、所作に日本の文化の奥深さを感じられない人は、小手先の技術以上のものは得られません。

加えてそういう尊敬できる先輩方々は皆さん、日本の古典だけでなく、広く海外の芸術にも見識が広いです。オペラでもクラシックでもジャズでもロックでも、演劇・文学・美術等々あらゆるものに常に視線が向いている。いつもお付き合い頂いている先輩達は皆そうです。自分のやっていることを本気で突き詰めて行くと、おのずとジャンル問わず優れたものに目が行くのでしょう。ある程度のレベルがあれば、むしろ自分の外側にあるものこそ、得るものがあるように思います。それは永田錦心や鶴田錦史、宮城道雄をはじめ、これまでの芸術家達の動きを見ても明らかではないでしょうか。私はそういう姿が音楽をやる者として、芸術家として自然な形だと思います。

自分の好きな事だけ詳しく知っているというのはアマチュア。興味のある所以外には価値を見ようとせず、知っているつもりになっているマニアやオタクのレベルでしかない。私はそう思っています。

若者には是非日本のすぐれた古典に沢山接し、勉強もして、出来たら海外の素晴らしい芸術にも接していって欲しいと思っています。ただ間違えてはいけないのは、いくら

これらの見識や素養があった所で、プロとしてのスキルが無ければ、プロとしてやってはいけないのです。くどいようですが、技術・知識・素養があってもプロには成れないのです。プロとしてのスキルはそういうものの外側にあるのです。そこを自分でつかんで行って欲しいのです。

世の中には格好芸人が多いです。特にネット時代になってからはまことに多い。加えて琵琶は弾いているだけで珍しいので、すぐに「演奏家」やら「先生」などと呼ばれてしまう。とんでもないことです。あまりの知性の無さにあきれるような例が今邦楽界には溢れかえっています。こんな状況だからこそ、私は自分をしっかりと保ちたい。自分を見つめるこ事をして行きたい。志を持つ若者にも、音楽芸術に対し真摯な態度で取り組んでいただきたいと思います。

かのパットメセニーは「いつもバンドの中で一番下手なやつであれ。もしも君がその中で一番上手いなら、君のいるべき場所はそこではない」と言っています。世界の最高峰にしてこの言なのです。少しばかり弾ける、唄える程度の我々は、常に謙虚になって吾身を顧みるべきだと私は常に思っています。

夢があるのだったら、それを追いかければよい。追いかけ、実現する為には何をすべきか、自分でよく考え、実践すればよい。夢は自分から逃げては行かない。夢が遠のいて行くと思ったら、それは自分が夢から逃げているのです。

私自身も更なる精進をして行こうと思います。そして夢に向かって頑張っている人には、惜しみないエールを送りたいですね。それしか私に出来る事は無いのですから・・・・・。

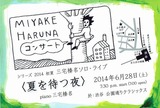

先日、三宅榛名さんのソロピアノライブ「夏を待つ夜」に行ってきました。

三宅榛名さんといえば、数々の作品を発表して高い評価を得ている現代音楽分野の作曲家ですが、私は三宅さんの現代雅楽の作品しか生で聞いたことがなかったので、今回は大変期待していました。

作品は皆新作のピアノソロで、まだ譜面にも書いてないとの事でしたが、その演奏はいわゆる演奏家の演奏ではなく、「作曲家自身が弾いている」と思わせるところが興味を惹きました。こういうニュアンスは音楽に携わっている方でないとなかなか判りにくいかと思いますが、作曲者自身の演奏と、別の演奏家が演奏するのでは随分と表現が変わるものです。この辺はまたじっくりと考察してみたいと思います。ライブは大変面白く聞かせて頂きました。

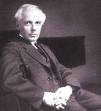

バルトーク

バルトーク

現代では、作曲と演奏は随分と分離してしまって、両方をやる人は本当に少なくなってしまいました。かつてバルトークやリスト、ラフマニノフ等のような名ピアニストであり、且つ素晴らしい作品を書く作曲家でもあるというような人は居ないですね。

もっと昔、バッハやモーツァルトの頃、日本でも江戸時代の八橋検校等の頃は、演奏と作曲の両方をやるのが音楽家でした。時代と共に移り変わって行くのは良い事だと思いますが、作曲家自らが語りかける事も、もっとどんどんとやって行くべきだと、私は常々思っています。これからはまたそんな時代が来るんじゃないかな???

三宅さんはジュリアードのご出身という事ですが、アメリカで勉強していた頃に、きっとジャズの影響をかなり受けたのではないかと思いました。和声には多分にジャズを感じましたし、部分的にはリッチーバイラークのような雰囲気も感じました。バイラークはクラシックもジャズも高いレベルで演奏する超一流

のピアニストですので、聞いていない訳はないだろうと思います。

今回演奏した曲には、先鋭的なものはあまり無く、無調の部分も抒情性を失わない感じで、無理なく聞けました。きっ

とこのスタイルが、今の三宅さんの人生のスタイルでもあるのでしょうね。

三宅さんの作品はさまざまなスタイルのものがありますが、私の作る作品も色々なスタイルがあります。ただ三宅さんと私とはちょっとは違っていて、私の場合は自分の中のバリエーションという事ではなく、もう一人の自分が作品を作っているような感じでしょうか。三宅さんの演奏を聴いていたら、かえって自分の事が見えて来ました。

誰しも自分の中に色々な面を持っていると思います。時にジャズっぽいものが出来たり、現代音楽風なものが出来上がったりするのは一人の人間の中の色々な側面からして当然ですが、私の場合はちょっと感じが違って、二つの自分がそれぞれに曲を作り演奏していると言えると思います。これらがいつかは統一されてゆくのかな、とも思う反面、この自分の中の色々な自分が共存してこそ、私という存在が成り立っているとも思います。

二つの自分とは、違う感性を持った片割れのようなもの。けっして片方だけでは成り立たないので、どうしてももう片方を求めてしまう。二つ共にないと自分が完成しないような感じです。薩摩琵琶を弾かない私は私じゃないし、樂琵琶を弾かない私も私ではない。だからどうしても二つのものが必要なのです。

邦楽も雅楽も日本の音楽とはいえ、今では一般の方々の生活からはかけ離れ、その違いも判りずらいと思いますが、樂琵琶と薩摩琵琶では、感性も構造も理論も、背景の文化も全く違うものなのです。考えてみればよくこんなに違うものが、長い間共存し得たのか不思議です。

高野山常喜院にて

高野山常喜院にて

高野山が世界遺産になったのも、神道と仏教という異なる宗教が共存している点が世界的に例が無いという理由だったそうですが、日本人はそれを何の違和感もなく受け入れている事を考えれば、全く違う音楽がずっと長い間日本の中に共存していてもおかしくは無いのかもしれません。そう思えば私のような人間が居ても不思議はないですね。二つながらが存在する事が私の中では常なのです。

ただあえて薩摩琵琶と樂琵琶という全く違った音楽に共通点を見い出すとすれば、両方共に歌ではなく器楽という部分でしょうか。そしてショウビジネスへの志向が無いという所が一致しています。普通は薩摩琵琶奏者は弾くことよりも語る事が主となりますが、私は薩摩琵琶の音色が好きで、いわゆる薩摩の琵琶唄は自分にとって色々ある表現形態の一つでしかないので、琵琶唄には余り興味はないのです。声はとても重要な表現手段だと思うので、今後も使って行きたいのですが、一般的な琵琶唄とは違う形を作って行きたいですね。琵琶でデビッド・シルビアンみたいな歌い方が出来たらいいな~~、なんて思ったりもしますが、それもまあ私には似合わないですね・・・・。

二つの感性があり、二つの思考があり、二つの音楽がある。己というものはかくも複雑なものだ、と思った事もありましたが、最近は年を重ねたせいか、それが人間であるのだと、開き直って思えるようになりました。

まあ私のような人間は、色々と欠けているからこそ謙虚にもなれるし、何でも自由には出来ないからこそ、こつこつとやるしかない。結果つまらない事をせずに今まで生きて来れたのかもしれません。勿論失敗も何も数えきれない程あるのですが、もし自分に自信が漲っていて、経済的な心配もなく、何でも出来て自由に振る舞えるような人生だったら、私は今よりもっともっと業火の燃え盛る中を、未だにうごめいていたように思います。コンプレックスや、欠けたピースを心に思っていたからこそ、やっと今こうして生かされていると思えて仕方がないのです。片割れを常に求めているのが、ちょうど良いのかもしれませんね。

それにSideⅡが常にあるからこそ、行き詰まったり、スランプに落ちいったりしないで今までやって来れたのかもしれません。何とかこうとか色々な琵琶を弾いて生きて行けるのだから、これからも色々な自分を私という器の中でそれぞれ生かして、人生を送りたいと思います。

7月は香川一朝さんが亡くなった月です。3年前の7月4日、突然のようにその知らせはやってきました。

6年前の7月3日、以前共同通信社で発行していたオーディオベーシックという雑誌の付録企画を私が担当したのですが、その付録CDのレコーディングに一朝さん、筝の小笠原沙慧さん、笛の福原百七さんに声をかけて、古典雅楽から現代邦楽まで日本音楽の変遷を辿る曲目を選びレコーディングをしました。その仕事の後、このまま終わらせるのはもったいない、という一朝さんの一声で始まったのが、邦楽アンサンブル「まろばし」でした。

翌年2009年の1月には川崎能楽堂で、ファーストコンサートをやったので、レコーディングを終えてから私はせっせと譜面を書いて、メンバーで何度も練習を繰り返したのが、昨日の事のようです。

「まろばし」では新作を上演するのが会の趣旨で、私が全ての曲の作編曲を担当していたので、あの頃は毎日譜面に向き合って、暇さえあればスコアを書いていました。

「新作をどんどん作れ」。一朝さんは常にそういって私の仕事の後押しをしてくれました。それまでも私なりにやっていましたが、今の私のスタイルを確立するには一朝さんとの出逢いが無ければ無理だったでしょう

そして一朝さんと言えばお寿司。練習でも本番でも、終わったらとにかくお寿司屋さんに直行でした。お酒も沢山頂きましたが、そんな日々を想い出すのも、時には良いものです。

仏壇を前にしていると、数々の想い出と共にあの満ちるような音色がじわりと甦ってきました。けっしてパワーでは吹かず、装飾も無い、まっすぐなけれんの無い音でした。現在尺八というと、皆判で押したように大きな音で、ムラ息をバリバリと聞かせ、何処までもダイナミックに演奏する人ばかりですが、一朝さんはそんな流行とは全く違う所に居ました。一朝さんの最大の魅力は何と言ってもPPなのです。それもウルトラPPと言ってよいほどの小さな音を安定して持続し、場に満ちるように響かせる事こそ、一朝さんのスタイルでした。「聴かせる」のではなく、「感じさせる」のが一朝さんの尺八でした。PPを安定して出せるというのは、演奏家にとっては究極の技術なのは、皆さんもお判りかと思いますが、それが出来る人はなかなか居ないのです。皆「鳴る、鳴らす」という事を誤解している人が実に多いのです。考えてみれば、私は贅沢な勉強をさせてもらっていたのですね。

一朝さんの尺八は、Viで言ったらクーレンカンプさんみたいな感じでしょうか。どこまでも音色に拘り、細部に渡って神経が行き届く、そんな演奏でしたね。大きな音でノリノリで吹きまくるようなことは決してしませんでした。

一朝さんの尺八は、Viで言ったらクーレンカンプさんみたいな感じでしょうか。どこまでも音色に拘り、細部に渡って神経が行き届く、そんな演奏でしたね。大きな音でノリノリで吹きまくるようなことは決してしませんでした。

私は一朝さんと一緒に、色々な所で演奏しましたが、日本の感性や日本の美の姿をずっと教わっていたと言っても過言ではありません。あの頃は私がまだ猪突猛進の状態でしたので、判りませんでしたが、今になってみると、その美意識というものが、あらためて私の体に満ちて来るのです。一朝さんとのご縁が無ければ、私は未だにバリバリ弾きまくり、声を張り上げ吠えまくり、悦に入って表面の小手先の技術を誇るような、日本の美の姿からは程遠い所に居たでしょう。今でもまだまだ道半ばではありますが、一朝さんが私をその道にちゃんと乗せてくれたのです。

いつも書いていますが、音楽に技術が聞こえて来るようなものは、音楽ではないのです。それはあくまで技芸であり、お稽古事なのです。練れた声も正確な撥捌きも大切ですが、そんな所を誇ってご満悦なようでは、プロの舞台には立てません。声も楽器の音も技も超えた「世界」を表現できてこそ音楽と成り、初めて舞台は成り立つのです。これは音楽に限らず、江戸手妻だろうが、能だろうが同じです。

舞台は非日常の空間です。その非日常の「世界」が現れなければ、どんな舞台も舞台として成り立ちません。日常の延長線が見えて「頑張っているね」なんて言われたらプロとしてはお終いです。その先の世界を感じさせることが出来てはじめて、語り出すのです。そういう事を一朝さんは教えてくれました。

私は尺八は吹けませんし、具体的な技術は何も受け継げませんが、その美的な志や感性はしっかりと受け継ぎたい。それを音楽で表して行くのは、まだまだ私には力不足ではありますが、私なりのやり方で突き進んでいきたいのです。

来年は「まろばし」の開催が5月頃になりそうですが、もう7回目となる演奏会は、また原点に戻って一朝さんから受け継いだ美学を、私なりに舞台で表わして行きたいと思っています。

今夜は一朝さんの音に身を浸して静かなる夜を過ごしています。

一流と言われるような人は、常に時代と共に在るからこそ第一線でいることが出来るのです。10年前と今では同じ演目をやっても違うのが当たり前。個人は勿論ですが、社会が変わっているのですから、此方も聴衆も当然感性が変わって行くのです。新太郎師匠の凄味は、江戸時代の演目を現代の形にして、自分独自のスタイルに作り変えたという所です。そして常に現代のお客さんに向けた演目と内容を考えているからこそ第一人者と呼ばれるのです。

一流と言われるような人は、常に時代と共に在るからこそ第一線でいることが出来るのです。10年前と今では同じ演目をやっても違うのが当たり前。個人は勿論ですが、社会が変わっているのですから、此方も聴衆も当然感性が変わって行くのです。新太郎師匠の凄味は、江戸時代の演目を現代の形にして、自分独自のスタイルに作り変えたという所です。そして常に現代のお客さんに向けた演目と内容を考えているからこそ第一人者と呼ばれるのです。

自分の意志を貫くのは大切な事。同時に音楽でも自分でも、それらを取り巻く社会に対し広い視野を持ち、自分自身も自在に変化して行く事も大事です。このバランスが取れる人だけが舞台に立てるとも言えます。それこそがこの道一筋であり、ただ同じものを世の中を関係なくずっとやり続ける事ではありません。

自分の意志を貫くのは大切な事。同時に音楽でも自分でも、それらを取り巻く社会に対し広い視野を持ち、自分自身も自在に変化して行く事も大事です。このバランスが取れる人だけが舞台に立てるとも言えます。それこそがこの道一筋であり、ただ同じものを世の中を関係なくずっとやり続ける事ではありません。

ずっと付き合ってきました。少し前にもこのブログで尼理愛子さん(右写真)というミュージシャンを紹介しましたが、彼女の何に魅力があるのか?それは何と言ってもあのオリジナルな世界観にあるのです。加えて旺盛な活動ぶりや、どこまでも自分の生き方を貫いている姿勢、それらが皆彼女の魅力となってファンが付いてくるのです。この熱い想いと行動は邦楽にも必要だと思いませんか。

ずっと付き合ってきました。少し前にもこのブログで尼理愛子さん(右写真)というミュージシャンを紹介しましたが、彼女の何に魅力があるのか?それは何と言ってもあのオリジナルな世界観にあるのです。加えて旺盛な活動ぶりや、どこまでも自分の生き方を貫いている姿勢、それらが皆彼女の魅力となってファンが付いてくるのです。この熱い想いと行動は邦楽にも必要だと思いませんか。

プロは何と言っても経済的な部分を背負わなくてはなりません。邦楽人の中には経済的なバックボーンを持ち、お金と戦う事無く余裕でやっている人がかなり多いですが、これが正に邦楽衰退の原因です。お金の事を考えられない、考える必要が無い、お金の交渉が出来ない人はプロに成れないのは当たり前。お金を取るからこそ、レベルの高いコンテンツを作ることが出来、それ以上に、そのコンテンツをどのように出し、自分の音楽を聴かせ観せて行けばよいか、そういう具体的なノウハウも身に付いてきます。そうやってプロは総合的に舞台を創って行くから、ただ上手なだけではない、「実力」というものが身に付いていくのです。

プロは何と言っても経済的な部分を背負わなくてはなりません。邦楽人の中には経済的なバックボーンを持ち、お金と戦う事無く余裕でやっている人がかなり多いですが、これが正に邦楽衰退の原因です。お金の事を考えられない、考える必要が無い、お金の交渉が出来ない人はプロに成れないのは当たり前。お金を取るからこそ、レベルの高いコンテンツを作ることが出来、それ以上に、そのコンテンツをどのように出し、自分の音楽を聴かせ観せて行けばよいか、そういう具体的なノウハウも身に付いてきます。そうやってプロは総合的に舞台を創って行くから、ただ上手なだけではない、「実力」というものが身に付いていくのです。 私が優れていると思う音楽家や舞台人、特に邦楽演奏家の方々は、自分の携わるもの以外の古典の事をよく話します。源氏物語・平家物語は勿論の事、和歌にも深い見識があり、能にも歌舞伎にも雅楽にも造詣が深い。日本が生み出し育んできた偉大な芸術芸能に対し大きな尊敬を持って、旺盛な興味を持って、日々勉強をしているのでしょう。伝統音楽に関しては、古典に接しているのが楽しくてしょうがない、という位の感覚でないととても深まって行かないと思います。また皆さん書く文章も素晴らしい。

私が優れていると思う音楽家や舞台人、特に邦楽演奏家の方々は、自分の携わるもの以外の古典の事をよく話します。源氏物語・平家物語は勿論の事、和歌にも深い見識があり、能にも歌舞伎にも雅楽にも造詣が深い。日本が生み出し育んできた偉大な芸術芸能に対し大きな尊敬を持って、旺盛な興味を持って、日々勉強をしているのでしょう。伝統音楽に関しては、古典に接しているのが楽しくてしょうがない、という位の感覚でないととても深まって行かないと思います。また皆さん書く文章も素晴らしい。

一朝さんの尺八は、Viで言ったらクーレンカンプさんみたいな感じでしょうか。どこまでも音色に拘り、細部に渡って神経が行き届く、そんな演奏でしたね。大きな音でノリノリで吹きまくるようなことは決してしませんでした。

一朝さんの尺八は、Viで言ったらクーレンカンプさんみたいな感じでしょうか。どこまでも音色に拘り、細部に渡って神経が行き届く、そんな演奏でしたね。大きな音でノリノリで吹きまくるようなことは決してしませんでした。