すっかり秋らしい風情になりましたね。私は夏があまり得意でないので、やっとこれから存分に活動が出来ます。

昨日のスーパームーン

昨日のスーパームーン先日色々なスタイルの踊りの方が出る会に行ってきました。創作的な作品のみの会でしたが、いつもは舞台の方に居るので、久しぶりにゆっくりと観客席から鑑賞することが出来ました。私は琵琶を始めた最初から、どうも踊りの方と縁が深く、毎年何かしらの公演を一緒にやっています。もう十数年、踊り関係の方との公演が無い年はありません。日舞や能舞、地唄舞、巫女舞、やまと舞等、和の舞が多いですが、バレエ、モダン(コンテンポラリー)ダンス、フラメンコ、舞踏、あらゆる踊りの方々にとにかく声をかけられることが多いです。

様々な試みに接する事は面白いし、これからも踊りの方とはどんどん舞台を創って行きたいと思うのですが、新しい形をつくり表現するという活動は本当に厳しいものがあります。ともすると自己満足の世界で終わってしまい、「やった」という充実感に浸ってしまって、その表現が観客まで届いていないという事が、往々にしてあるのです。特に新作に関してはそれが強いですね。だからといって観客に媚びるようなものや、安易なエンタテイメントに走ってしまうものは愚の骨頂。表現しようとするものを観衆に伝えて行くのは本当に難しいと、何時も反省し、痛感します。

言葉を伴わない身体表現というのは、基本的に大変純粋な行為だと私は思います。私は声に大変興味があるのですが、言葉や歌詞を発するという事に対し、とても気を遣います。良寛の戯曲を書いた和久内明先生も戯曲の中のセリフに書いていました、「言葉には虚偽が潜む」と・・・。「悲しい」と歌っても、その裏側には様々な感情が潜むように、芸術でも日常の生活でも、言葉というものは大変重要ですが、事舞台に於いてはイメージの固定化を招き、想像力を阻害するものでもあり、また一件具体的でありながら意味をなさない事も多いです。いわば諸刃の刃なのです。だから身体表現という行為は、言葉という媒体を経ないでそのまま出て来るので、表現しようとするものがダイレクトに伝わる可能性がとても高く純粋なものだと思えます。しかし・・・・・。

日舞や能、歌舞伎、舞楽、バレエ等、古典として成立していて、長い時間を経て継承されているものは、すでに文化となって認識されているという事ですし、それぞれの型自体に哲学美学があり、当然人々を魅了する力もあります。

ただ毎度書いているように、「古典とは何か」という命題を常に己に科し、研究し、考え抜かなければ古典といえどもただの「なぞり」になってしまいますので、プロとして舞台に立つ以上、古典をやるからには徹底的な研鑽を積み、あらゆる側面から研究・追及が必要です。一流は皆さん盛んに研究していますね。だからこそ残っているのです。

一方前衛やモダンと言われるコンテンポラリーダンスや舞踏等は、元々従来のものから脱却しようとして生まれてきた新しい芸術表現であり「モダンスタイル」です。にも拘らず形骸化を一番感じるのは、実はこの「モダンスタイル」なのです。新らしいものだけに型として認識されているものが無いので、同じような事をやると、「二番煎じ」という風に捉えられ、それは時に陳腐でさえあると思えてしまう。こういう事は新しい分野の難しさではありますが、あまりに「なぞっている」と思えるものが多いですね。演じ手に力が無いのか、そのもの自体に深みが無いの

か・・・?

創り出すという行為は素晴らしいけれど、ただの焼き直しでは、新しいものは生まれない事は誰にも解る事だと思います。お稽古したという充実感だけで舞台に出ては表現にはならない。古典にしてもモダンにしても、先ずは旺盛な創造性が無くてはいけません。その上で、どのように過去を継承し、相対して行くか、その姿勢と器が問われるのだと思います。創造性無き継承は継承ではない、ただの「ものまね」なのです。その継承の仕方で、モダンというものも生まれて来ると思います。従来のものからの脱却なら、先ずは従来のものに真っ向対峙して、それらを知らなくてはならない。「神は死んだ」と言ったニーチェも、神というものと対峙したからこそ(あるいは逃れられなかったからこそ)、こういう言葉が出る来たのではないでしょうか。

創り出すという行為は素晴らしいけれど、ただの焼き直しでは、新しいものは生まれない事は誰にも解る事だと思います。お稽古したという充実感だけで舞台に出ては表現にはならない。古典にしてもモダンにしても、先ずは旺盛な創造性が無くてはいけません。その上で、どのように過去を継承し、相対して行くか、その姿勢と器が問われるのだと思います。創造性無き継承は継承ではない、ただの「ものまね」なのです。その継承の仕方で、モダンというものも生まれて来ると思います。従来のものからの脱却なら、先ずは従来のものに真っ向対峙して、それらを知らなくてはならない。「神は死んだ」と言ったニーチェも、神というものと対峙したからこそ(あるいは逃れられなかったからこそ)、こういう言葉が出る来たのではないでしょうか。

自分では新しいものを創っているつもりでも、外側から見ると「なぞっている」ようにしか見えないものも多々あります。薩摩琵琶の現状を考えても、未だにあの琵琶唄の節から逃れられず、永田錦心を超えられないのではないでしょうか。チャーリーパーカーのビバップフレーズの如くだと思います。鶴田錦史が示した現代琵琶楽の方向性も、その志は継承されているのでしょうか・・・?

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2014/09/9b3206ca.jpg) 私の音楽がどのように聞かれているか、私自身にはなかなか判りません。ギターのようだという人も居るかと思うと、古風だという人も居る。またビートが効いていてロックのようだという人も居ます。人の印象は様々ですね。

私の音楽がどのように聞かれているか、私自身にはなかなか判りません。ギターのようだという人も居るかと思うと、古風だという人も居る。またビートが効いていてロックのようだという人も居ます。人の印象は様々ですね。

樂琵琶の方では、特に雅楽を基本にしているという訳でもなく、雅楽を見据えながらも好きなように、汎アジア的な視点で作曲・演奏をやっていますが、薩摩琵琶の方は、何かしら背負うものを感じながら曲を作り演奏しています。千年以上も前からあるものは、軽々とその歴史を超えて、新しいものに向かえるのに、まだ100年程の歴史しかない薩摩琵琶の方には、何か日本の歴史や文化を背負わずにはいられない。不思議なものです。

少なくとも聴衆にとって魅力ある音楽として、私の音楽を聴衆に響かせたいですね。

踊りの舞台を観ながら、創るという事の難しさと魅力を我が身に重ねて感じ、また自分のやるべき音楽に対してのアイデアも色々と浮かんできました。

何しろ舞台は面白い!舞台への想いは尽きないですね。

随分と涼しくなって活動しやすくなりましたね。

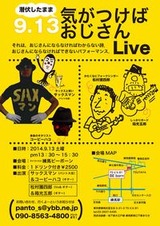

私は相変わらず色々な所に首突っ込んでいるせいか、様々な事が常に同時進行し、色々な人に会っては管を巻く毎日です。新しく出逢う人や旧友、相棒、知人、友人、先輩、後輩・・まあとにかく色々な人に取り囲まれ嬉しい限りですが、古くからの付き合いの友人で、最近久しぶりにライブ活動を再開した人からこんな面白いものを送ってもらいました。

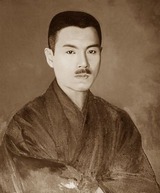

この絵はパント末吉さんという方が書いてくれた私の姿です。パントさんはイラストレーター&デザイナーでもあり、サックスマンでもあり、コントマイムの演者でもあるという、非常にユニークな活動を以前から展開していて、私も何度か一緒にやった事のある面白い方なんです。ライブは久しぶりとの事でしたが、いい感じで盛り上がっていて、話を聞いているとこちらも元気になってきます。この絵は妙に生々しくて、自分で見ていてもはずかしいやら、おかしいやら・・・・。

色々な人に会い、その人なりの生き方に接してみると多くの学びがあるものですね。様々な視点を感じ、意見を聞く事は人生の栄養です。何事もそうですが、自分の生き方も、「こうでなくてはならない」と思った瞬間から行き詰まって行きます。勿論ヴィジョンはしっかり持っ手いないといけませんが、常にフレキシブルな姿勢を持っていないと、ポキっと折れてしまいます。芯がありながらもしなやかさを持っていれば、時に揺れたとしても倒れない。正にプレロマスです。

やはり自分の生き方はしっかりと持ちながらも、自分とは違う考え方ややり方を受け入れる余裕がある位が良いですね。自分のやりたい事を成就するためには、そのやり方も時に応じて変化させてゆく方が長続きするのだと、年を追うごとに実感します。

私自身のことを思うと、20歳頃からはじめた音楽活動がある一定のスタンスで変化して行くのを感じています。今私はその周期の境目に居る感じなんですが、周期が来るたびに活動のやり方が自分でも気が付かない内に変わって行きます。音楽の方は徐々に自分らしくなっていくので、その点は充実感があり、迷いも無くなり、 純化して行くのを感じていますが、活動の方は色々な御縁の賜物で成り立って行くものなので、世の中の動きと共に、自分のやり方というよりは時代に即した形に自然となって行くようです。ライブ中心にやっていた頃、新作を書いて自主公演をやっていた頃、色々な仕事を依頼されて飛び回っていた頃等々、何かに導かれるように変化して行きました。

純化して行くのを感じていますが、活動の方は色々な御縁の賜物で成り立って行くものなので、世の中の動きと共に、自分のやり方というよりは時代に即した形に自然となって行くようです。ライブ中心にやっていた頃、新作を書いて自主公演をやっていた頃、色々な仕事を依頼されて飛び回っていた頃等々、何かに導かれるように変化して行きました。

これまで思うようにやって来れたのは、運が良い方なのかもしれませんが、これからの舵取りが私の器であり、手腕の発揮所という訳です。そんな変わり目の時期には仲間たちの存在が嬉しいです。離れているからこそ見える所を指摘してくれたり、暖かいエールを頂いたり・・。今月は私のアドヴァイザーだったH氏が亡くなって丸一年。こういう節目に当たって自分でやっていけということでしょうね。ここ数年は先輩達を何人も虹の彼方へと見送りまし

た。改めて考えてみると、私はこういう人達に囲まれていた事で生かされていたのだな、としみじみと思います。あらためて先輩達の言葉が色々と想い出されます。また色々な人に会うと自分の視野も開けて来るので、私自身が進むべき道筋が、先輩や仲間や知人達によって照らし出されているようです。

音楽は一人では響かない、聞いてくれる人、一緒に演奏してくれる多くの人が居るからこそ音楽が生まれ、響き渡るというもの。永田錦心も一人ではなく、同時代に多くの共感者が居たからこそ、あれだけの事が出来たのであり、あの時代に生きる人々と共に彼の音楽が在ったという事が一番の魅力だったのです。それは宮城道雄もドビュッシーもシェーンベルクも皆同じです。時代の中で生まれ、生きる人々に共感と感動を持って受け入れられてこその音楽です。私には仲間達が居て、音楽を届けるべき所が有る。そう思うと意欲も発想も浮かんできます。

この所じっくり聞いてもらえる演奏会はあまりやっていなかったので、これからは小さな場所で、ゆったりと聞いてもらえる会を増やして行こうと思います。こちらからどんどんと場を作り、聞いてもらうようにすることが、今後の課題のような気がしているのです。

今年の暮れには7枚目となるCDも出せそうです。今回も樂琵琶と笛のデュオReflectionsのアルバムになります。薩摩琵琶のCDはこの次に計画しています。私がこれまで発表してきた作品も、iTunes Music StoreやAmazonなどでネット配信が先月末より始まりました。もう少しで出揃うと思います。

レパートリーも薩摩琵琶、樂琵琶共にだいぶ充実してきましたし、これまで以上にヴァリエーションを持って色々な形のコンサートをお届けできると思います。乞うご期待!!

芸術音楽でも大衆音楽でも、時代と共に在ってこそ音楽。時の流れはいささか早くなりましたが、私の音楽がこれからもどこかで響いて行って欲しいものです。のんびりはしていられませんね。

パント末吉さんのライブ情報です。是非!!

【潜伏したまま 気がつけばおじさんLIVE】

【潜伏したまま 気がつけばおじさんLIVE】

日時:2014.9.13土曜 13:30~15:30(開場は30ぐらい前から)

会場:ライブハウス「練馬ビーボーン」

料金:1ドリンク付き¥2500

出演:sax/サックスマン(パント)

gt/コービーハコ(コービーハコ)

弾き語り/松村團四郎

問い合わせ: panto_s@ybb.ne.jp パント末吉

私は18歳から20年間に渡り東京の高円寺に住んでいたので、夏の終わりには必ず、阿波踊りというのが刷り込まれていて、先週末も雑踏を避けた所からあのリズムを聴いて、夏の終わりを楽しんでいました。

それにしても私が初めて見た阿波踊りと、今のものでは感じが変わりましたね。規模も年々大きくなり、祭りというよりはフェスティバルという感じになりました。踊り自体もホールやTVなどで見せるようになったのでフォーメーションを作ったりして、かなり凝った振付の連が増えてきました。リズムの方も、特徴を出そうとして4拍子のような2拍子のような、ちょっとロックビートを感じさせる連も結構見受けられます。まあ阿波踊りにもモダンスタイルが出てきたという事でしょうね。

しかしやっぱりあのシャッフルのリズムが無いと、

しかしやっぱりあのシャッフルのリズムが無いと、

どうも阿波踊りの風情が感じられません。また凝った

振付の連も、皆で踊り狂っているという阿波踊り特有の

雰囲気が無く、演技しているという感じがどうしても

してしまいますね。まあ勝手な感想ですが・・・・。

風情というのも人其々なのですが、物事何でも特有の風情というものがあまり感じられなくなると、違うものに進化したように見えてきます。それもまた時代の流れというものでしょうし、時間が経てばそれらも新たなものとして受け入れられていくのだと思います。私自身これまで聞いてきた音楽でも、当時は何だか違和感ばかりだったのが、10年もすると自然に感じられたりする事が良くありました。ただその変化が商業主義に乗せられ、振り回されて自らの姿を見失っているのだとしたら、残念ですね。

八橋検校

八橋検校

風情というものは、人間感情の中で大切な部分なのですが、多分に過去の想いでなり、ノスタルジー的なものと繋がっていますので、気持ち良いという反面、旧来の感覚や感性に囚われて、引かれたレールの上に座り込んでいる、という事にも繋がります。これまでの価値観の延長線上に居るだけでは、良きものも残って行きますが、古い因習や習慣などが足かせとなって時代を進み、切り開くことが出来なくなったり、また色々なものが滞る事で悪い方向に淀んでしまうこともしばしば。

人間は社会というものを形成し、常に先へ先へと時代を進めて行くのが宿命です。なかなか動物のようには生きられない。パンタレイとはヘラクレイトスの言葉ですが、古代ギリシャの時代から人間だけでなく、世の物事は万物流転するのが定めなのです。

時代に流されて行くか、それとも次の時代を切り開いて行くか・・・。少なくとも芸術は次の時代を切り開くという宿命を負っているようです。

八橋検校も、宮城道雄も、永田錦心も、当時はかなりの前衛だったのでしょう。しかしこうして時代を切り開いていった人が居たからこそ、今がある。世阿弥や八橋検校が居なかったら、日本文化はまた違うものになって行ったでしょう。どんな国でも文化の上に政治や経済が成り立っていることを考えれば、文化こそが国家そのものといえるでしょう。こうした芸術家達は正に日本という国家そのものを作って行ったとも言えますね。

世阿弥

世阿弥

ただし移り変わる世の中で、どこかに継承して行くという部分をしていかないと人々は付いてこれません。新しいものは結構ですが、今までのものがどこかに感じられるからこそ、新しさも感じられ、そして受け入れられ、次の時代を象徴するものとして輝いて行きます。今までのものを継承していないものは充実感も存在感もない。目新しいだけ。世阿弥も作品を作る時には、古典を典拠にせよと言っていますが、より次世代を感じさせるものは、しっかりと何かを受け継いでいるからこそ、その存在も強く大きく感じられるのだと思います。

その継承するものは単なる風情というものではなく、もっともっと根源的なものだと私は思います。どこを受け継いで行くべきなのか。何を新しくして行くべきなのか。そこにこそ感性というものが働きます。琵琶らしいとは?邦楽らしいとは?それらはいったいどの部分なのか。その見極めが出来なければ、万物流転の流れの中で消滅して行くしかないのです。

30代の頃出したCDのジャケット

今邦楽はその見極めが出来ているのでしょうか?形や表面の雰囲気ばかりに目が行って、本来受け継ぐべき根源となるものを見失ってはいないでしょうか?格式や肩書きに目を奪われて音楽を忘れていないですか?

邦楽には今、音楽としての無垢な眼差しが一番必要なのかもしれません。

![rock[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2014/08/610d8233-s.jpg) 高円寺には私の人生の記憶がいっぱい詰

高円寺には私の人生の記憶がいっぱい詰 まっているし、色々な想い出に浸るのもまた良い時間ではありますが、私はそろそろ高円寺を卒業する時期に来ているのかもしれません。阿波踊りを見ながら、そんなことを思いました。

まっているし、色々な想い出に浸るのもまた良い時間ではありますが、私はそろそろ高円寺を卒業する時期に来ているのかもしれません。阿波踊りを見ながら、そんなことを思いました。

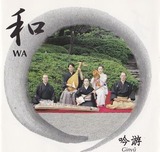

先日、映画「Paganini The Devil’s Violinist」を観てきました。

映画評は色々とあると思いますが、パガニーニという存在がしっかり描かれ、且つヴァイオリンへの愛と熱狂が伝わって来る良い映画だったと思います。主演は現代のトップヴァイオリニストでもあるデヴィッド・ギャレット。劇中の演奏は全て彼が弾いているとの事でしたが、その演奏たるや背筋がぞくぞくするような興奮と官能に溢れ、パガニーニ役は俺しか居ない!という自負に溢れた圧倒的な姿と音に陶酔してしまいました。

パガニーニという人は音楽史上初めてマネージャーと契約し、コンサートツアーというものも史上初めてやった人だそうです。イメージ戦略というものを音楽シーンに持ち込んだ人としても知られていて、「悪魔に魂を売って、その技術を手に入れた」等というキャッチコピーも良く知られていますね。

その生涯は、今の感覚で言うとロックスターのような感じでしょうか。麻薬(当時は合法だったようです)、酒、女と、まあおきまりの破天荒な生き様だったようですが、大いなる野心と、飛び抜けた音楽的な才能と技量が彼をヴァイオリンの神(悪魔?)に仕立てていました。

主演のデビッド・ギャレットはルックスもいい感じで、パガニーニはきっとこんな感じだったんだろうな、と思わせる雰囲気と色気を持っていました。有名なエピソードもしっかりと入っていて、クラシックファンにはたまらない映画ですね。デビッド・ギャレットは、正に当時「悪魔の仕業」と言われた、パガニーニの狂気とも言える雰囲気を確かに現していました。

パガニーニの超絶技巧の曲は今ではちょっとした演奏家は皆演奏しますし、先日のグレブ・ニキティンさんも見事でしたが、デビッド・ギャレットの演奏は一味も二味も違う。「パガニーニを超えるのは俺だ」という揺るがぬ自信と、圧倒的なプライドが彼の中に満ちて、その音には彼にしか表現し得ない圧倒的な官能がある。レベルが違うのです。

日本では音楽(特に邦楽)に於いてテクニカルなものを嫌う傾向が強く、心が無いとか、判っていない等、したり顔で宣いながら、流派や肩書きなどをひけらかす人が実に多いですが、やはり八橋検校、宮城道雄、沢井忠雄という流れを考えても、あの前人未到の技術があってこその革新だったと思えてなりません。勿論技術の前に感性がある訳ですが、飛び抜けた技術があるからこそ見える世界があったのではないでしょうか。高い技術が無ければ育まれ得ぬ感性もあった事でしょう。それは凡人には見ようと思っても見えない世界。天才の領域がきっとあるのだと思います。

ジミヘン、ヴァンへイレン、コルトレーン等のロックやジャズのミュージシャンも、宮城、沢井という邦楽人も、ただ早弾き云々という事ではなく、その技術によって新たな世界を創りだし、我々に見せてくれたことが凄いのです。1秒間に100個の音を弾けるとか、そう言う単純な大道芸みたいなレベルの話ではなく、演奏技術も感性も作曲能力も何も、全てが飛び抜けていたという事です。

我々は天才が創り出した世界を後から追いかけるのが精一杯。確かにパガニーニの曲は今や色々な演奏家が弾きますが、パガニーニのように時代を飛び越えて新たな音楽と時代を提示する事は簡単には出来ませんね。

どんな演奏でも作品でも、そこに官能があってこそ人は惹きつけられます。永田錦心や鶴田錦史、高橋竹山の演奏には官能があったのです。だから日本中が、世界中が熱狂したのです。けっして声がいいとか、コブシが回るとか、弾法が上手とかそんなお稽古事の次元ではありません。琵琶の世界は今、この官能を全く忘れている。だから流派や受賞歴なんかで、必死になって脆くも儚い幻想の鎧を固めようとするのです。

新しい世界を創り出した彼らの音楽には、表現としての音楽がそこにはあったのです。「お上手、お見事」なんあていうものではない。永田錦心の「石童丸」、鶴田錦史の「壇ノ浦」、竹山の「岩木」、宮城道雄の「春の海」、八橋検校の「みだれ」・・・・。そこには彼らでなければ成立し得ない世界があったのです。圧倒的な技術、新しい感性、他にない唯一無二の存在感・・・・。その音楽は官能に溢れ、熱狂を生み出し、だからこそ陶酔する者が未だに出て来るのです。

琵琶楽にもう一度この官能と熱狂を取り戻したい。デビッド・ギャレットの弾くあの圧倒的な官能に満ちた最高音に匹敵するような音を琵琶で生み出したい。いや生み出さなくてはならないのです。

エレキギターはディストーションというものがあってこそ、あの官能を実現したと言えるでしょう。自由自在音をコントロールし歌うことは熱狂と感動を生み出しました。ジャズギターのクリーントーンのままでは、個性的な魅力あるプレイヤーは出ても、人々を熱狂させる楽器にはならなかったと思います。現在はディストーションというものが基本としてあるからこそ、逆にジャズのあのクリーントーンは新たな魅力を勝ち得ていると考えます。

琵琶では、鶴田錦史がピックアップの開発をしたりしましたが、私はエレキギターのように音量を上げたり、音を変化させる方向ではなく、パコ・デ・ルシアの演奏に一つの光を見出しています。

次の時代を創らなければ、もう琵琶楽は熱狂からも官能からも程遠い、ただの文化財としての骨董品で終わってしまう。

やらねば!!

お盆も過ぎ、夏から秋へと気分も少しシフトしてきました。

先日、琵琶樂人倶楽部を一緒にやっている古澤月心宅にてリハーサルをやった折、錦心流で以前発行していた会報誌「水声」を拝見させて頂きました。いや~~熱い!あの頃の琵琶人の志の高さは凄いものがあります。

永田錦心が眠る

永田錦心が眠る

琵琶を芸術音楽として完成させたいという永田錦心の志を受け継ぎ、闘志に燃えた若者達が熱い熱い議論を交わしています。琵琶に関わる人が多かったから人材も実に豊富だったろうし、永田錦心も当時30代で、歯に衣着せぬ勢いでガンガン言い放っている。今では物議を醸しだしそうな物言いも含めて、実に沢山の言葉を永田は残しているのですが、何処をとっても、いつも私が感じている事、言いたい事を全て永田錦心が言ってくれている。もう他人とは思えません。

とにかく永田は琵琶楽を芸術音楽にしたい、という一心がその生涯貫いていました。世界を見れば明治~大正という時代は、絵画では印象派が明治の初期から中期に勃興し、大正に入るとダダ、シュールの風が吹き荒れ、音楽ではドビュッシー、ラベルが活躍し、現代音楽の時代が始まるなど、正に世界の芸術界が沸騰していた頃。ゴールデンエイジシンドロームなんて言葉で言われている時代です。永田は画家でもあったし、血気盛んな青年が世界の最先端芸術を見聞きしない訳はない。貪欲なまでに求めた事でしょう。大衆芸能の流行音楽に甘んじることなど、新時代の芸術音楽を目指す事に燃えていた永田にはとても出来なかったのだろうと思います。しかし皮肉なことに永田の弟子たちはどんどん大衆芸能路線へと行ってしまいます。

永田はこの状況を嘆きに嘆んで、「何よりも先ず第一に憂うべきは、演奏者そのものが音楽的教養に乏しく、思想が低級であって、しかも利害の打算、名利の争奪にのみ没頭しつつあるという事である。教師について琵琶というものが少し解りかけたかと思えば、直ちにそれによって物質的利益を得ようとする。少し世間から認められて生活が容易になれば、すぐに安逸に流れ、深い研究も新しい創設も忘れ果ててしまふ、これが琵琶を弾奏して生活する者に共通の現状である」

と言っています。常に芸術家であらんとする永田にとって、ちょっとばかり弾けるようになって、安易に受け狙いをする者、有名になる事ばかり考えている者、手慣れた技でやっつけ仕事をして研究探究をしない者は許せなかったのでしょう。そういうもの達へ強烈なパンチを放っているという訳です。永田の言葉からはここまで言っていいの?という位にその熱い気持ちが伝わって来るのです。私自身も常に永田錦心の残した言葉を想い出し、日々怠らないようにしていますが、現代では琵琶で生活しているプロすらほとんど居ないのが現状。そんなアマチュアレベルでさえ、上記のような琵琶人が闊歩しているのだから、永田錦心の憂いもなかなか晴れる事は無いですね。

プロとしてお金を稼ぐというのは大事な事です。責任も大きいし、何よりもここから逃げていてはいけないのです。中には薩摩琵琶は武士道の音楽だから、お金を取らないことが美徳で高潔だなんて事を言って、 聞くに堪えないような演奏を得意になってやる人もありますが、そんなものは素人の逃げ口上でしかないと私には思えます。世の中は厳しいのです。どんな仕事でも一生プロとしてやり続けてやっと一人前。それが途中で出来なくなった人は、やっぱりアマチュアでしかないのです。

聞くに堪えないような演奏を得意になってやる人もありますが、そんなものは素人の逃げ口上でしかないと私には思えます。世の中は厳しいのです。どんな仕事でも一生プロとしてやり続けてやっと一人前。それが途中で出来なくなった人は、やっぱりアマチュアでしかないのです。

先ずは聞いてもらって評価を頂いて、お金を稼いで生活して行けるレベルに達して初めてプロの音楽家としてのスタートです。そしてその演奏が「喰っていくための芸」に陥り、目の前の日銭を稼ごうとするような程度のものであればそれまでの事。その根性は永田の志とは一番遠い所にあると言わざるを得ないでしょう。

どんな音楽家が居ても良いし、その人の好きにやれば良い。すべて自由です。だからこそ私は志を持ってやりたいし、その指針となるものこそ永田錦心の姿勢なのです。「これが俺の人生なんだぜ」なんてうそぶいて何時まで経っても手慣れた所で同じような事を繰り返すようにはなりたくないですね。

琵琶楽全体が大衆芸能化して行くのは永田にとっては耐え難い事だったろうと思います。自分が時代の先端切って突き進んで、琵琶楽に新しいセンス提示し、組織も創り上げ広めて行った先が、自分の描いた世界とはまるで逆方向に行くとは・・・。自ら「錦心流解体」と叫んだその気持ちもよく判ります。

しかしその志は、少ないけれども確かに受け継がれていると私は思っています。幸い私がお付き合いしている方々は、皆常に新しい展開、新しい曲、次世代に向けた取り組みを怠らない。永田の言う低級な事に躓き、目の前の収入を求め芸の切り売りをするよう連中は居ません。いつもいつも次の舞台をどうしようかと考えている。形は違えど永田錦心の志は確かに現代でも受け継がれているのではないでしょうか。永田は「各自の個性によって独自の道を切り開き、自由なる芸術の発創をしてもらいたい」と言っているのですから、形など問題ではないでしょう。ようは音楽に関わる者としての心です。

私には歴史上の人物で憧れを持ってその残した著書を読んだり、その世界に遊んだり、また史跡を訪ねたりする人物が色々います。道元、空海、良寛・・・キリが無いのですが、自分と同じものを頭のてっぺんから足の先まで強く感じる人物は永田錦心ただ一人です。色々な人物の中に其々自分と似た所を感じるのですが、私は永田錦心の言葉に演奏に自分の行くべき先を見るようなのです。

もう一つ永田錦心の言葉を書いておきましょう

「極言すれば琵琶は今、世間と全く没交渉であって、ただ琵琶村は琵琶村だけで処理して行っているように私は思われてならない」この現状に対し「学ぶべきは西洋音楽であって、それを巧みに取り入れ、琵琶の特質と調和させたならば、一つには琵琶を音楽として世界化せしめ、且つ滅びんとする琵琶に新生命を興へ得るだろうと思う」

と言っています。当時と今は状況が違うので、西洋音楽云々というのは今では当たらないかもしれませんが、かつてジャズマンがモードやインドの思想に新たなものを見出し、新しいジャズを創造して行ったように、また従来の感性に破壊的創造、創造的破壊を持って立ち向かったツァラ、ブルトンらのダダ・シュール、新時代の音楽理論を打ち立てようとしたシェーンベルクらと同じだと思います。

宮城道雄もそうですが、世界中でこの同時期にあちこちで天才が現れて来るというのが面白いですね。琵琶人はもっともっと永田錦心を誇るべきです!!

最後にもう二つ永田の言葉を

「この際に於て、作歌にも演奏にも独自の手腕を備えた大天才が、奇跡的に表れるような事でもあって欲しいものである。それを期待せずにはいられない程、現在の琵琶界が行き詰まっている事を私は痛感するのである」

「多くの水号者がその地位にあぐらを掻いて、自分をその教祖に祭り上げている。自分はその肥大した組織の様を見て後悔していると共 に、それをいずれ破壊するつもりだ。そして西洋音楽を取り入れた新しい琵琶楽を創造する天才が現れるのを熱望する」

私にもう少し才能と頭脳と技術と人間力があれば、この言葉の端っこにでも引っかかったかもしれませんが、残念ながら力及ばず・・。しかし及ばずといってもそこを目指さない訳にはいかない。目指さないような者は、永田錦心の志からも、芸術からももっとも遠く離れた者でしかないのですから・・・・。私は私のやり方でやるのみです。

昨日のスーパームーン

昨日のスーパームーン

創り出すという行為は素晴らしいけれど、ただの焼き直しでは、新しいものは生まれない事は誰にも解る事だと思います。お稽古したという充実感だけで舞台に出ては表現にはならない。古典にしてもモダンにしても、先ずは旺盛な創造性が無くてはいけません。その上で、どのように過去を継承し、相対して行くか、その姿勢と器が問われるのだと思います。創造性無き継承は継承ではない、ただの「ものまね」なのです。その継承の仕方で、モダンというものも生まれて来ると思います。従来のものからの脱却なら、先ずは従来のものに真っ向対峙して、それらを知らなくてはならない。「神は死んだ」と言ったニーチェも、神というものと対峙したからこそ(あるいは逃れられなかったからこそ)、こういう言葉が出る来たのではないでしょうか。

創り出すという行為は素晴らしいけれど、ただの焼き直しでは、新しいものは生まれない事は誰にも解る事だと思います。お稽古したという充実感だけで舞台に出ては表現にはならない。古典にしてもモダンにしても、先ずは旺盛な創造性が無くてはいけません。その上で、どのように過去を継承し、相対して行くか、その姿勢と器が問われるのだと思います。創造性無き継承は継承ではない、ただの「ものまね」なのです。その継承の仕方で、モダンというものも生まれて来ると思います。従来のものからの脱却なら、先ずは従来のものに真っ向対峙して、それらを知らなくてはならない。「神は死んだ」と言ったニーチェも、神というものと対峙したからこそ(あるいは逃れられなかったからこそ)、こういう言葉が出る来たのではないでしょうか。![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2014/09/9b3206ca.jpg) 私の音楽がどのように聞かれているか、私自身にはなかなか判りません。ギターのようだという人も居るかと思うと、古風だという人も居る。またビートが効いていてロックのようだという人も居ます。人の印象は様々ですね。

私の音楽がどのように聞かれているか、私自身にはなかなか判りません。ギターのようだという人も居るかと思うと、古風だという人も居る。またビートが効いていてロックのようだという人も居ます。人の印象は様々ですね。

純化して行くのを感じていますが、活動の方は色々な御縁の賜物で成り立って行くものなので、世の中の動きと共に、自分のやり方というよりは時代に即した形に自然となって行くようです。ライブ中心にやっていた頃、新作を書いて自主公演をやっていた頃、色々な仕事を依頼されて飛び回っていた頃等々、何かに導かれるように変化して行きました。

純化して行くのを感じていますが、活動の方は色々な御縁の賜物で成り立って行くものなので、世の中の動きと共に、自分のやり方というよりは時代に即した形に自然となって行くようです。ライブ中心にやっていた頃、新作を書いて自主公演をやっていた頃、色々な仕事を依頼されて飛び回っていた頃等々、何かに導かれるように変化して行きました。

【潜伏したまま

【潜伏したまま

しかしやっぱりあのシャッフルのリズムが無いと、

しかしやっぱりあのシャッフルのリズムが無いと、

![rock[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2014/08/610d8233-s.jpg) 高円寺には私の人生の記憶がいっぱい詰

高円寺には私の人生の記憶がいっぱい詰 まっているし、色々な想い出に浸るのもまた良い時間ではありますが、私はそろそろ高円寺を卒業する時期に来ているのかもしれません。阿波踊りを見ながら、そんなことを思いました。

まっているし、色々な想い出に浸るのもまた良い時間ではありますが、私はそろそろ高円寺を卒業する時期に来ているのかもしれません。阿波踊りを見ながら、そんなことを思いました。

その生涯は、今の感覚で言うとロックスターのような感じでしょうか。麻薬(当時は合法だったようです)、酒、女と、まあおきまりの破天荒な生き様だったようですが、大いなる野心と、飛び抜けた音楽的な才能と技量が彼をヴァイオリンの神(悪魔?)に仕立てていました。

その生涯は、今の感覚で言うとロックスターのような感じでしょうか。麻薬(当時は合法だったようです)、酒、女と、まあおきまりの破天荒な生き様だったようですが、大いなる野心と、飛び抜けた音楽的な才能と技量が彼をヴァイオリンの神(悪魔?)に仕立てていました。

聞くに堪えないような演奏を得意になってやる人もありますが、そんなものは素人の逃げ口上でしかないと私には思えます。世の中は厳しいのです。どんな仕事でも一生プロとしてやり続けてやっと一人前。それが途中で出来なくなった人は、やっぱりアマチュアでしかないのです。

聞くに堪えないような演奏を得意になってやる人もありますが、そんなものは素人の逃げ口上でしかないと私には思えます。世の中は厳しいのです。どんな仕事でも一生プロとしてやり続けてやっと一人前。それが途中で出来なくなった人は、やっぱりアマチュアでしかないのです。