先日は、この所お世話になっている横浜のICJCにてFriday Night Lectureというシリーズを務めてきました。

http://www.icjc.jp/friday-night-lecture-series/

琵琶を始めた頃からよくやっているのですが、この所こういうレクチャー形式のお仕事がどんどん増えています。先日の2015年の会もこの形式でしたが、これからは日本語だけでなく、英語でのレクチャーの機会が増えて来るでしょうね。先日は通訳を入れてやってもらいましたが、もう邦楽家も英語は標準装備しないといけないですね。友人で津軽三味線奏者の宍戸俊信君などは英語をばっちりと勉強して、今では外国人へのレッスンも積極的にやっています。素晴らしいですね。

琵琶を始めた頃からよくやっているのですが、この所こういうレクチャー形式のお仕事がどんどん増えています。先日の2015年の会もこの形式でしたが、これからは日本語だけでなく、英語でのレクチャーの機会が増えて来るでしょうね。先日は通訳を入れてやってもらいましたが、もう邦楽家も英語は標準装備しないといけないですね。友人で津軽三味線奏者の宍戸俊信君などは英語をばっちりと勉強して、今では外国人へのレッスンも積極的にやっています。素晴らしいですね。

私は10年以上前から、スウェーデン人のグンナル・リンデルさんやアメリカ人のカーティス・パターソンさん等と組んで録音や演奏会をやってきたし、イスラエル、ウクライナ、イギリス、フランス、台湾等々、私の家には色々な国の人がやって来て、常に周りに外国のお友達に囲まれているのです。しかしながら皆さん実に流暢な日本語をお話になるので、それに甘えて何年経っても私の口からは英語は流れ出ず、とうとうこの年に至ってしまったという訳です。

時代はどんどん移り変わって行きます。私のような小さな者にもその波は容赦無く降りかかって来ます。音楽そのものも勿論ですが、音楽を取り巻く環境にも適応して行かなければいけません。英語も活動のやり方も、視野の持って行き方もどんどんと変わります。

先月末で私のこれまで発表してきた作品がネット配信になりました。iTuneやAmazon、レコチョク等、ディストリビューターを通してありますので、かなり色々な所でお求めいただけます。今迄世界発売になっていたのは、石井紘美先生の作品を弾いた「HIMOROGI Ⅰ」だけでした。wergoやnaxosという現代音楽の名門レーベルから出ていたので大変名誉な事でしたが、これからは私のオリジナルの作曲作品が世界に発信してゆくと思うと嬉しいです限りです。視聴も出来きますし、世界中の人が私の作品を気軽に聞いてもらえてて購入もできる。良い時代になりました。

これまで自分の作曲作品に拘って活動してきた甲斐があるというものです。これからも私の音楽を世界に向けて発信して行きたいです。それがたとえ小さなものであったとしても、日本という土壌が受け継いできたものを、現代に生きる私というフィルターを通して独自の世界を今後もやって行きたいと思います。

これまで自分の作曲作品に拘って活動してきた甲斐があるというものです。これからも私の音楽を世界に向けて発信して行きたいです。それがたとえ小さなものであったとしても、日本という土壌が受け継いできたものを、現代に生きる私というフィルターを通して独自の世界を今後もやって行きたいと思います。

音楽家として生きて行けば行く程に感じるのは、総合力の部分です。歌が上手いとか楽器が上手いとか、いずれもプロとして生きて行くには大事な事なのですが、それだけではやっていけないのです。様々な音楽を感じ取るセンスと技術、作編曲の能力、知識、どの場所に行っても適応できる人間力…色々なものが備わって初めて音楽が展開して行くと常々感じます。特に私のようなソリストタイプは音楽以外の部分の能力がものも言いますね。

今、邦楽や琵琶の世界を見ていると、この総合力という所に目が行っていないと思えて仕方がありません。指導する先生にプロが少ないので、目が行かないとも思いますが、そういう所を自分で乗り越え、柔軟且つ幅広い視野と感性を持つ者だけがプロとしてやっていけるのです。これからの若手に期待したいですね。

永田錦心は新しい時代に新しい感性で、新しい音楽を創り上げました。宮城道雄も沢井忠雄も同様です。私は先人のように出来るとは思っていませんが、私なりに次の時代を見据えて音楽を創り活動して行きたい。時代と共に在ってこそ音楽。常に変わり続けて行きたいものです。

横浜のさわやかな海風に想いが満ちてきました。

すっかり秋の風情になって、過ごしやすくなりましたね。

この時期は演奏会も多く、色々な刺激を受け発想も浮かび、身も心も芸術の秋という感じになって行きますが、昨年は私の良きアドヴァイザーだったH氏の突然の逝去があり、秋は忘れがたい季節ともなりました。9月末で早一年、緩やかに、確実に、私も変化して行きました。

H氏お気に入りの琵琶

H氏お気に入りの琵琶

短い間ではありましたが、H氏を通して色々と考えさせられたことは良い経験でした。自分の中にわだかまる驕り、気負い、迷い・・そういうものを明確に指摘してくれたのもH氏でした。そういった氏との会話を通して、私はかなり大きく内面が変化したように思います。そういう人とこの時期に出会ったという事も、一つの運命なんでしょうね。

氏から教えられた事は本当に沢山あって、今自分がこうして存在しているのは氏のお蔭だと思っています。でも結局自分のやり方で、自分の道を生きる事しか出来ないのです。そういう想いに至ったという事も、氏の導きだったのでしょう。

氏から教えられた事は本当に沢山あって、今自分がこうして存在しているのは氏のお蔭だと思っています。でも結局自分のやり方で、自分の道を生きる事しか出来ないのです。そういう想いに至ったという事も、氏の導きだったのでしょう。

H氏は逢う度に「愛を語り、届ける」というという言葉を投げかけてくれましたが、最初は「何言ってんだか??」という感じでした。しかしだんだんその意味を自分で噛み砕いて、自分なりの想いをこの言葉に乗せて行き、それはいつしか私の一つの目標となって行きました。勿論私は品行方正な人間でもないし、H氏の期待していたような人間でもないし、何も実践出来ている訳ではないのですが、そういう気持ちをどこかに持って音楽に関わろうという姿勢になってきた事が、この一年という時間を経た上での大きな変化でしょうか・・・。私の音楽は、どんなものとして聴く人に届いているのだろうか・・・。私はまだまだやるべき事が沢山あるようです。

音楽家でもどんな職業の方でも、偉い人、上手な人は沢山居ます。でも私にはそういうものは何も響かない。技術を感じさせない程高い、研ぎ澄まされ洗練された豊饒な世界、そういうものをこそ惹かれますし、求めて行きたいですね。気取りも無ければ気負いも無い、そんな姿で居たいと思うのですが、なかなかそうは成れないものです。H氏は何時もそんな私の軌道修正をしてくれて、私を導いてくれたのです。しかし今思えば私は多分に氏に甘えていたのだと思います。

昨日は御線香を上げに行きました。それまで暑いくらいの日々が続いていたのに、その日はまるで一年前のあのお通夜の日が甦ったような霧雨。降り止むことが無いかのような静かな雨がずっと夜迄続きました。集まった皆は、まだ涙も枯れない様子ではありましたが、私は落ち着いてゆっくりと仲間達と話をすることが出来ました。時が経つという事は色々なものを深化させてくれるのですね。時間というものの尊さを感じました。古典として何百年も何千年も経った音楽や文学が素晴らしいのは、やはり深化しているからでしょう。

一年前はさよならも言えませんでしたが、一年間という時を重ね、やっと別れの挨拶をすることが出来ました。

またこれから一年、自分らしく生きようと思います。

ちょっとご無沙汰してしまいました。この時期はまあとにかく忙しいの一言でして、全く持ってありがたい限りです。ネタには事欠かないのですが、とにかく日々ネタが多過ぎて・・・。とりあえず日々のご報告を。

先ず最初は「2015年の会」という催しで演奏とお話をしてきました。 琵琶の歴史を現代から過去へと辿って、演奏を交えながら「啄木」や平曲の「祇園精舎」等やってきました。琵琶というと何でもかんでも古典という風になってしまうので、近現代の薩摩・筑前琵琶と、古典として残る平曲、雅楽の感性・構造の違い等しゃべらせて頂きました。

琵琶の歴史を現代から過去へと辿って、演奏を交えながら「啄木」や平曲の「祇園精舎」等やってきました。琵琶というと何でもかんでも古典という風になってしまうので、近現代の薩摩・筑前琵琶と、古典として残る平曲、雅楽の感性・構造の違い等しゃべらせて頂きました。

この会は、とある大きなお寺のお坊さんを囲む会なのですが、短歌や様々なプロデュースで活躍する立花美和さんの紹介で招かれて行きました。立花さんとの縁も面白いのですが、それはまたこの次に・・・。この会には色々な方が集っているので、良い御縁の数々を頂いてありがたい限り。今後の展開が楽しみです。

リハーサル風景 筝 小笠原沙慧 尺八 城戸尽山

リハーサル風景 筝 小笠原沙慧 尺八 城戸尽山

次は、私がやっているアンサンブルグループ「まろばし」で筝を弾いている小笠原沙慧さんが主宰する、「音楽工房HOKUTO」の演奏会にゲスト出演してきました。HOKUTOはNHK邦楽育成会出身の仲間で結成したグループで、毎回古典から現代邦楽迄色々と演奏しているそうです。今回は私の作品「朝の雨」を取り上げて頂いて、ついでに私の弾き語りで「平経正」も演奏してきました。

この会では演奏もさることながら、先日仲間の桜井真樹子さん、灰野敬二さんと盛り上がった2次元の倍音を研究している桜井先生が、この日の演奏会に広島から来てくれるとのことでしたので、いつもお世話になっている琵琶楽の薦田先生、そして昨年から参加させてもらっている日本書記歌謡の研究家 佐藤溯芳先生を引き合わせたらどうかと思い、3人をご招待して、終演後私を含め4人で興味深い話をビールを呑みながらやってきました。面白かった。皆さん専門分野を深く研究されているので、話を聞いているだけでワクワクしてきます!!

私は何時も音楽の事に追われていますが、こういう生き方をこれまで出来てきたのも、常に良い縁に導かれているからこそ!。琵琶を始めた頃からずっと感じていましたが、年を追うごとにこうした人の縁を感じるという事は、やはり常に人の縁というもので私自身が成り立っているという証拠です。人を介して仕事に繋がり、全国色々な所に招かれ、そこからまたインスピレーションを得て音楽が深まり、新曲が生まれ、熟成し、学び、自分の音楽世界が出来上がって行くのです。時に失敗をし、厳しく叱咤され、躓き、転び、色々な事があっては初めて私は音楽家としての私になって行くのですが、いずれも縁によって導かれたからこそ、色々な事を体験できるのです。世の中色々な人生があると思いますが、私のこの人生はなかなか面白い。最近とみにそう思う事が多くなりました。

某半島より太平洋を臨む

某半島より太平洋を臨む

結局一人でやろうと思っても何も出来ないのです。私は組織には属していませんが、色々な人に関わることで、思いもかけないようなことが実現して行きます。ヨーロッパやシルクロードのツアーもそうでしたし、高野山での公演もそうでした。考えてみれば、この年まで琵琶奏者として仕事をし、CDを何枚も出して、多くの所に招かれて生きて来れたこと自体が奇跡のようなもの。そこで学んだことは人との関わり方とその距離感の持ち方です。それがとても大事という事です。

私のように何でも一人でやってきた人間には多い傾向かも知れませんが、時に色々な面に於いて「過ぎて」しまう事が多々ありました。「あなたは人生を自分のやり方に引っ張り込もうとし過ぎる。もう少し心を開いて人生の流れに身を委ねなさい。そして幸せになる努力をしなさい」これは某小説の中に出て来る言葉ですが、私には身に沁みる言葉です。

毎年のように今年はこんな年にしたいと思いやってきましたし、大きな転換期という想いもここ数年感じていましたが、いよいよ今年後半をスタートに来年、再来年位がその時のようです。音楽そのもの、活動の内容、その他これからの数年で、今後のスタイルを創り上げておかないと、もう音楽家として後が無いと思います。色々な生き方があると思いますが、私は私の生き方をしなければ、満足した人生は送れない。肩書き頂いても、偉くなっても、私の人生にはならないのです。

ルーテルむさしの教会にて

ルーテルむさしの教会にて

私は琵琶という珍しいものをやっている事もあって、色々な場所で多くの出逢いを頂いている方だと思いますが、繋がって行く縁もあれば、途切れてしまう縁もあります。深まる縁もあれば、浅いままの縁もあります。深かった縁が突然に切れてしまう事もあります。全ては導きとはからいによってもたらされた事なのでしょう。ヴィジョン(野心?)を持って、自ら縁を求め行動して行く事は大事だと思いますが、そうした縁には往々にして作為が有り、余計なものが得てして付きまとうものです。いくら名刺が増えても、繋がらない縁はどうしてもつながらない。正に縁は異なものなのです。優等生的な言葉を吐くつもりはないですが、やはり縁によって生かされているという想いは年を追うごとに強くなりました。はからいを風とたとえるのなら、風に身を任せ、風に吹かれて、これからも生きて行きたいものです。

先日、Met Live viewing 「エフゲーネ・オネーギン」(アンコール上映)を観てきました。原作はプーシキン。ロシア圏では広く知られた文学作品を元にしてチャイコフスキーが作曲したものです。

アンナ・ネトレプコ、マウリシュ・グヴィエチェン、ピョートル・ベチャワというおなじみのスター歌手が織りなすドラマは、ヴェルディのような劇的な派手さは無いものの、じっくりと魅惑的な声に浸って楽しめました。グヴィエチェンは「ドンジョバンニ」で、ベチャワは以前ネトレプコとのコンビで「マノンレスコー」を観ているのですが、それぞれアリアが素晴らしかった。個性があって、勿論類い稀な美声と歌唱。世界の超一流ですね。

そして今やオペラ界の大スターとなったネトレプコの存在感は相変わらず魅力的でした。「手紙の場」の切々と心を吐露する歌唱は、もうその場に吸い込まれてしまうような魅力に満ちていましたね。これだけ聴けると正に堪能したという気分になります。曲はチャイコフスキーですからメロディアスな美しい旋律に溢れていますし、演奏はMetだし楽しめない訳はないのです。とにかく全体のレベルが大変高い。指揮はワレリー・ゲルギエフ。素晴らしい演奏になる訳です。ゲルギエフはネトレプコを20歳の頃発掘し、今の大スターにまで育てたそうです。

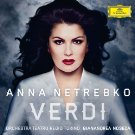

ネトレプコは、もう可愛い女性の役は卒業するとの事で、その宣言ともいえるヴェルディの作品集CDを昨年出したようです(写真左)。今回の第3幕の侯爵夫人役でも、

ネトレプコは、もう可愛い女性の役は卒業するとの事で、その宣言ともいえるヴェルディの作品集CDを昨年出したようです(写真左)。今回の第3幕の侯爵夫人役でも、 堂々たる大人の女性を見事に演じていました。

堂々たる大人の女性を見事に演じていました。

私は2004年に出した右写真のCDをよく聞いていたんですが、将来を見据え突き進んでいる様子がその姿からも見えてきます。過去の栄光にすがって生きる人が多い中、音楽家として明確なヴィジョンを持ち、計画性を持って自らの行くべき道を歩む姿勢は、誰でもそうしたいと思いながらも出来る事ではありません。選ばれし者だけが遂行出来る生き方だと思います。これからの活躍にわくわくしますね。

演目の解説はオペラ通のブログにたくさん載っているので、そちらを見てもらうとして、私が感じたことは、やはり聴衆を惹きつける魅力です。物語は地味で教訓的で、他のオペラ作品に比べると劇的なドラマ性がある訳でもないのですが、それでも3時間以上の舞台を飽きさせる事無く魅せてしまう。

日本の舞台、特に邦楽の分野は,かつて高橋竹山や鶴田錦史、海神道、宮城道雄、永田錦心等々その人が居るだけでも人を魅了するスター的存在が居ましたが、今は居ませんね。加えて総合的なレベルももっと高くして行くべきだと思います。表面的には上手にはなっていても、聴衆を圧倒するようでなくてはいけません。舞台人とはそういうものです。これは速く弾くとか、声が出るとか、コブシが回るとかそういう事ではなく、存在感というしかないのです。ジミヘンより上手に弾く人はいっぱいいるし、竹山よりも速く弾ける人も山のようにいる。しかしあの存在感を凌駕する人はお目にかかった事がないのと同じです。

そういった表面的な技術を駆使しても意味ないのです。パガニーニもグルベローヴァもそうでしょうが、魅力的な音楽として表現されて初めて技術は意味を成すのです。演奏能力、作曲能力、発想、存在感等総合力の問題なのです。今、邦楽の世界で若い世代でも名前や権威を表に出そうという人が目につくという事は、目の前の結果にしか目が行っていないという事。やはりジャンル全体にこうした力が無くなって来ているからです。広い視野を持ち、大きな世界で活躍する人物がもっと出て来てほしいですね。

そしてエンタテイメントに対する誤解も大きいかと思います。舞台でも音楽でも表現するという事が何より先に在ってしかるべきです。ハンバーガーを10万個売る事よりも、極めた日本料理をプロデュースして行かないと、日本の文化レベルはどんどんと地に落ちて行ってしまいます。いつの時代にもこういう刹那的な動きはあるのですが、今はそれが行き過ぎていると感じるのは私だけではないと思います。

琵琶は歴史的に、琵琶法師のような土着の放浪芸のようなものも確かにありました。しかしそれは琵琶楽全体のほんの一部でしかありません。樂琵琶や薩摩琵琶・筑前琵琶は舞台芸ですし、平家琵琶も室町には大変に洗練されて、江戸時代には茶席などで大いに活躍しました。現代の人が様々なイメージでどう活動しようが、それはその人の自由です。しかし琵琶楽=琵琶法師ではないのです。そんな一つのイメージだけで琵琶楽を定着させようとするのは歴史の歪曲でしかないし、古典でもないものを古典と偽って宣伝したりするのと全く同じ。それは昨今の政治問題と同根です。

ハイレベルのものをこそ、世界に向けて発信したい。民族芸能音楽ではなく、アートとして琵琶楽を世界に届け、聴いてもらいたいのです。

ネトレプコの歌を聴きながら、闘志が燃えてきました。

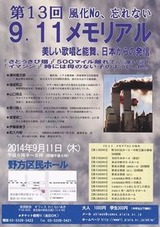

先日、9.11メモリアルというイベントに参加してきました。

良寛公演でおなじみの和久内明先生が毎年主催しているもので、私も常連の参加者となってきました。今年も能の津村禮次郎先生、ギターの山口亮志君が参加して、素晴らしいパフォーマンスを魅せてくれました。アラビックなメロディーに乗って舞う津村先生には何とも言えない凄味を感じましたね。さすが!。私は次の日に朝一からの用事が入っていたので打ち上げに参加出来ず、ゆっくりとお話も出来ませんでしたが、津村先生からは楽屋や舞台袖でいつも色々な話やアドヴァイスを頂いています。こういう筋金入りの先輩と時々御一緒出来るという事は本当にありがたい事です。

良寛公演でおなじみの和久内明先生が毎年主催しているもので、私も常連の参加者となってきました。今年も能の津村禮次郎先生、ギターの山口亮志君が参加して、素晴らしいパフォーマンスを魅せてくれました。アラビックなメロディーに乗って舞う津村先生には何とも言えない凄味を感じましたね。さすが!。私は次の日に朝一からの用事が入っていたので打ち上げに参加出来ず、ゆっくりとお話も出来ませんでしたが、津村先生からは楽屋や舞台袖でいつも色々な話やアドヴァイスを頂いています。こういう筋金入りの先輩と時々御一緒出来るという事は本当にありがたい事です。

今回私は、和久内先生が9.11のテロの年にとある学会で発表した「証の墓標」という詩に曲を付けて演奏しました。

3,11でのイベントもそうなんですが、こういう歴史的事実を常に忘れないでいるというのは、大切な事だと思います。そしてこれらの事実をどう捉えて行くか、何よりもそこが重要です。歴史を自分なりに認識する事は世界を学び、次の時代へのヴィジョンを養い、何よりも人間というものを学んで行く行為です。現代では自分で意見を持っていると思い込んでいる人々が、マスコミやネットで流れる情報に右往左往している時代です。そんな現代社会に生きる人々に、これらの意識や視点を育むのは芸術の役目でもあると私は思っています。豊かな音楽は豊かな感性と視点を育てる思うのですが、如何でしょうか。

例えば「春の海」は何度聞いても刻々と変わる海の姿を思い起こさせ、「みだれ」は様々なドラマを私の中に創り出します。尺八古典本曲には無限の風景と静寂を、「啄木」には大陸の様々な風が我が身にそそがれているかのようです。クラシックの名曲などにも同じですね。素晴らしい音楽がいっぱいあるのです。これらの作品の持つ豊かな陰影、どこまでも広がる世界は、時代に流されて、振り回され続けている現代人の硬直した精神を浄化してくれるよう。だからこそ「こうでなくてはならない」という思い込みを音楽に押し付ける事、権威を誇示しようとする姿勢等は到底好きにはなれません。芸術の対極にあるものだと思っています。色メガネをはずして、無垢で自由な視点で感じてもらう事が大切なポイントだと思っています。

どんな音楽があっても良いと思いますが、音符の先に想いや情景、無限に広がる世界が見えてこそ、聞こえて来てこそ、感じられてこそ音楽ではないでしょうか。お上手に演奏した所で意味は無いでしょう。音楽は技芸ではないのです。

和久内先生が常に3,11や9,11の集まりに音楽や舞等芸術を取り入れ、参加者みんなに感じて、考えてもらおうとするのは実によく判るのです。これらの催しは哲学、芸術に通じている和久内先生だからこそ、ずっと続けて行けるのだとだとも思います。

今回も祈りと共に、音楽というもの、舞台というものの在り方そして芸術の無限の可能性を感じるひと時でした。

琵琶を始めた頃からよくやっているのですが、この所こういうレクチャー形式のお仕事がどんどん増えています。先日の2015年の会もこの形式でしたが、これからは日本語だけでなく、英語でのレクチャーの機会が増えて来るでしょうね。先日は通訳を入れてやってもらいましたが、もう邦楽家も英語は標準装備しないといけないですね。友人で津軽三味線奏者の宍戸俊信君などは英語をばっちりと勉強して、今では外国人へのレッスンも積極的にやっています。素晴らしいですね。

琵琶を始めた頃からよくやっているのですが、この所こういうレクチャー形式のお仕事がどんどん増えています。先日の2015年の会もこの形式でしたが、これからは日本語だけでなく、英語でのレクチャーの機会が増えて来るでしょうね。先日は通訳を入れてやってもらいましたが、もう邦楽家も英語は標準装備しないといけないですね。友人で津軽三味線奏者の宍戸俊信君などは英語をばっちりと勉強して、今では外国人へのレッスンも積極的にやっています。素晴らしいですね。

これまで自分の作曲作品に拘って活動してきた甲斐があるというものです。これからも私の音楽を世界に向けて発信して行きたいです。それがたとえ小さなものであったとしても、日本という土壌が受け継いできたものを、現代に生きる私というフィルターを通して独自の世界を今後もやって行きたいと思います。

これまで自分の作曲作品に拘って活動してきた甲斐があるというものです。これからも私の音楽を世界に向けて発信して行きたいです。それがたとえ小さなものであったとしても、日本という土壌が受け継いできたものを、現代に生きる私というフィルターを通して独自の世界を今後もやって行きたいと思います。

氏から教えられた事は本当に沢山あって、今自分がこうして存在しているのは氏のお蔭だと思っています。でも結局自分のやり方で、自分の道を生きる事しか出来ないのです。そういう想いに至ったという事も、氏の導きだったのでしょう。

氏から教えられた事は本当に沢山あって、今自分がこうして存在しているのは氏のお蔭だと思っています。でも結局自分のやり方で、自分の道を生きる事しか出来ないのです。そういう想いに至ったという事も、氏の導きだったのでしょう。

琵琶の歴史を現代から過去へと辿って、演奏を交えながら「啄木」や平曲の「祇園精舎」等やってきました。琵琶というと何でもかんでも古典という風になってしまうので、近現代の薩摩・筑前琵琶と、古典として残る平曲、雅楽の感性・構造の違い等しゃべらせて頂きました。

琵琶の歴史を現代から過去へと辿って、演奏を交えながら「啄木」や平曲の「祇園精舎」等やってきました。琵琶というと何でもかんでも古典という風になってしまうので、近現代の薩摩・筑前琵琶と、古典として残る平曲、雅楽の感性・構造の違い等しゃべらせて頂きました。

ネトレプコは、もう可愛い女性の役は卒業するとの事で、その宣言ともいえるヴェルディの作品集CDを昨年出したようです(写真左)。今回の第3幕の侯爵夫人役でも、

ネトレプコは、もう可愛い女性の役は卒業するとの事で、その宣言ともいえるヴェルディの作品集CDを昨年出したようです(写真左)。今回の第3幕の侯爵夫人役でも、 堂々たる大人の女性を見事に演じていました。

堂々たる大人の女性を見事に演じていました。

良寛公演でおなじみの和久内明先生が毎年主催しているもので、私も常連の参加者となってきました。今年も能の津村禮次郎先生、ギターの山口亮志君が参加して、素晴らしいパフォーマンスを魅せてくれました。アラビックなメロディーに乗って舞う津村先生には何とも言えない凄味を感じましたね。さすが!。私は次の日に朝一からの用事が入っていたので打ち上げに参加出来ず、ゆっくりとお話も出来ませんでしたが、津村先生からは楽屋や舞台袖でいつも色々な話やアドヴァイスを頂いています。こういう筋金入りの先輩と時々御一緒出来るという事は本当にありがたい事です。

良寛公演でおなじみの和久内明先生が毎年主催しているもので、私も常連の参加者となってきました。今年も能の津村禮次郎先生、ギターの山口亮志君が参加して、素晴らしいパフォーマンスを魅せてくれました。アラビックなメロディーに乗って舞う津村先生には何とも言えない凄味を感じましたね。さすが!。私は次の日に朝一からの用事が入っていたので打ち上げに参加出来ず、ゆっくりとお話も出来ませんでしたが、津村先生からは楽屋や舞台袖でいつも色々な話やアドヴァイスを頂いています。こういう筋金入りの先輩と時々御一緒出来るという事は本当にありがたい事です。