ぐっと寒くなってきましたね。我が街阿佐ヶ谷は、ただ今ジャズストリートというイベントで、街中にジャズの生演奏が流れ華やいでいます。こういうのもたまにはいいものですね。今夜はちょっと私も参加する予定です。

ぐっと寒くなってきましたね。我が街阿佐ヶ谷は、ただ今ジャズストリートというイベントで、街中にジャズの生演奏が流れ華やいでいます。こういうのもたまにはいいものですね。今夜はちょっと私も参加する予定です。

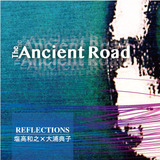

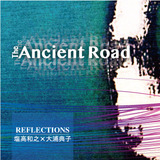

ニューアルバムジャケット

ニューアルバムジャケットこの所は演奏会も続き、日々忙しくさせてもらっていますが、かえってそんな時には、色々なものを見たり、人に会う機会が多いものです。20代位の頃はひたすら上昇志向で頑張っていたのですが、時を重ねて行くにしたがって自分の生きるべき場所というものをだんだんと自覚するようになりました。別にネガティブに「この辺りでいいや」とか「無難な所で・・」という訳ではなく、本来自分が居るべき場所というものを感じるようになったのです。

私は先輩から、「自分というものをよく知る事だ」と若い頃言われました。己がどんなものであるか、自分自身が判っていないと何事も成就しません。考えてみれば当たり前なのですが、この当たり前がなかなか解らないものです。

天宮神社(森町)

天宮神社(森町)

自分が与えられた場所(舞台と言っても良いかと思いますが)に対して、私には明確な自覚があるのか・・・・?まあ私なりに今自分が居る所、そして目指している所で自分の仕事が存分に出来るようでありたいと思います。しかしどんなに望んでも、どんなに憧れても、自分が見えていないようでは、自分の舞台を得る事は出来ません。それはその人の持っている器もあるだろうし、運命としか言えないもののようにも思います。

結婚によって環境が大きく変わる人も居るでしょうし、仕事でどんどん大きな世界に行く人も居るでしょう。その与えられた場所は望んだにしろ導かれたにしろ、自分が居る場所を自覚すれば、きっとそれに見合う器になって行くと思いますし、また人生も迷いなく生きる事が出来る事と思います。そこを思えるかどうか・・・。

人間努力すれば何事もそれなりの上達もあるでしょうし、自分の想いや願望が成就するかどうかは別として、自分の行きたい道に進む事自体は、この現代社会に於いては誰にでも出来ます。しかしそれが本当に自分に与えられた場所や道なのか?流されているだけなのか?それともただの憧れているだけなのか・・・?極端に言えば、簡単にその入り口に辿り着けてしまうために、よく判らなくなっているという事も多々あるのではないでしょうか。自分を見つめる事は、自分の人生だけでなく、社会をも見つめて行く事であり、現代社会に生きる我々にとって、とても大事な事のように思います。

長瀞

長瀞草花は自分が生まれた所で、精一杯その命を輝かせ、そして朽ち、また次世代へその命を託して行きます。それは自分に与えられた運命を受け入れるからこそ、輝くことが出来るのではないでしょうか。人間はどうでしょう?。特に現代人は・・・・・??。

ポジティブシンキングでぐいぐいとやって行くのは素晴らしい事ですが、ある程度お金になったり、肩書き貰ったりするような目の前の満足で、行くべき場所を見失っていないだろうか。現代社会では色々なものがあり、世界中どこにも行けるし、世界の人とメールでやり取りもできる。何でもすぐ手に出来るだけに、かえって振り回されてしまって、自分の居るべき場所や舞台が判らず右往左往して、世界を飛び回っている自分に酔っている人も多いのではないでしょうか。

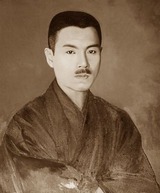

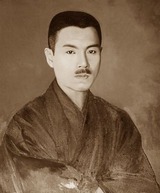

平経正

平経正私が弾き語りのレパートリーにしている「平経正」は死しても尚、霊となって現れ「もう一度都に帰りたい、もう一度琵琶を弾きたい」という想いに激しく駆られますが、最後には自分に与えられた、武将としての運命を自ら受け入れる事で成仏して行きます。現代に生きる我々は果たして自分に与えられた場所や運命を自覚し、受け入れているのだろうか、日々何かに振り回されて、本当の自分の人生を生きていないのかもしれない。経正を演奏する度に、私はこんな思いに駆られます。

私が今与えられているこの場所と舞台を本当に全うするには、まだまだ努力も知力も必要です。振り回されることなく、本来の自分というものになりきり、自分に与えられた場所で生き抜く。これはこれからの私の大きなテーマになって行くと思います。

地味だろうが派手だろうが、そういう事ではなく、他の誰でもない「私」の人生を全うしたいですね。

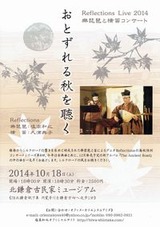

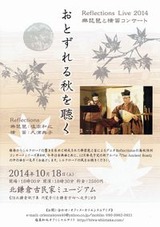

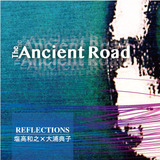

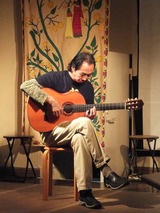

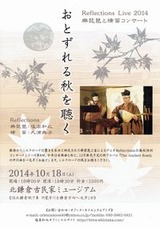

先日、REFLECTIONSコンビによる「おとずれる秋を聴く」於:古民家ミュージアムをやってきました。

今回は12月に出るニューアルバム「Ancient Road」に収録予定の曲を中心に演奏しました。初演曲ばかりでちょっと難しい所もありましたが、このコンビのエッセンスは聴いていただけたことと思います。しかしながら演奏家としては反省しきり。レコーディングまでにまだまだ練習を積まなければいけません。「Ancient Road」を前作を超える素敵なCDに仕上げたいと思います。

今回は12月に出るニューアルバム「Ancient Road」に収録予定の曲を中心に演奏しました。初演曲ばかりでちょっと難しい所もありましたが、このコンビのエッセンスは聴いていただけたことと思います。しかしながら演奏家としては反省しきり。レコーディングまでにまだまだ練習を積まなければいけません。「Ancient Road」を前作を超える素敵なCDに仕上げたいと思います。

このコンビがやっている音楽は雅楽をベースとして、 シルクロードに向かう視点で作曲しているのですが、もっともっと曲を作って充実させなくてはいけません。またこういうものは他に無く、ジャンルというものが確立されていないので、どんな年齢層に対し、どうプレゼンをするべきか、またどういう演奏をするか、色々と悩むところではあります。先日の演奏会はちょっとその辺が上手く行かなかったように感じました。

シルクロードに向かう視点で作曲しているのですが、もっともっと曲を作って充実させなくてはいけません。またこういうものは他に無く、ジャンルというものが確立されていないので、どんな年齢層に対し、どうプレゼンをするべきか、またどういう演奏をするか、色々と悩むところではあります。先日の演奏会はちょっとその辺が上手く行かなかったように感じました。

そして実際の演奏に於いては、楽琵琶のチューニングの問題が大きいのです。プログラムの途中で調弦を変えると、もう大変。いつまで経っても音が合いません。特に今回はチューニングを下げて行くようにプログラムを組んだのですが、これがまずかった。やっぱりチューニングは上げて行く方が安定しますね。プログラムの選び方や順番にはかなり気を遣います。毎回演奏がそのまま勉強です。今回も良い勉強になりました。

今回は笛のソロ曲も作曲して、大浦典子さんに吹いてもらったのですが、彼女が選択した笛は、こんな長い変わった笛でした。私も樂琵琶ももう一つ持って行って、曲によって変えて行こうと思います。

それにしても今回痛感したのは、もっともっと技術が必要だという事です。新しいものをやるにはどうしても新しい技術が必要なのです。私は今迄、薩摩でも楽琵琶でも自分の創り出す音楽の為に楽器を改造したり、ピックやコントラバスの弓や指で弾いたりして来ました。右手はフラメンコギターのような使い方をし、左手はアラン・ホールズワースも真っ青という位に指を全開にしないと弾けないようなものも、どんどんとやってきました。しかしこれでもまだ足りない。樂琵琶の新しい作品を弾くには、もっとサムピックの使い方を研究したり、リズム感に変化を付けたりしていかないと音楽が具現化しないのです。ひとえに私の技術が足りないという事なのですが、新しいものを作り出す以上、これは果ての無い戦いですね。

新しいものを作るには、譜面だけ書いても仕方がないのです、作曲者の頭の中で音が鳴っていても、それを具体的に音楽にするには、新たな技術と感性そして概念が不可欠。私は自分で作曲するので、自分の作品ではあるのですが、技術は頭で鳴らしているのと実際に弾いてみるのでは全然違います。改めて永田錦心が新しい琵琶楽を創った時に想いを馳せました。

新しいものを作るには、譜面だけ書いても仕方がないのです、作曲者の頭の中で音が鳴っていても、それを具体的に音楽にするには、新たな技術と感性そして概念が不可欠。私は自分で作曲するので、自分の作品ではあるのですが、技術は頭で鳴らしているのと実際に弾いてみるのでは全然違います。改めて永田錦心が新しい琵琶楽を創った時に想いを馳せました。

永田錦心が活躍した時代は、薩摩琵琶がまだ薩摩琵琶というものとしてやっと認識された頃です。そういう創世記だからこそ出来たとも言えますが、薩摩琵琶の弾き語りに於いて、唄い方を変えるというのは、きっとかなり大きな仕事だっただろうし、技術もそれまでの薩摩琵琶の語りの技術では到底追いつかなかったでしょう。そして自分の作った新しいものを数々の困難も乗り越えて、社会に認めさせて、スタンダードなものにしてしまうなんて・・・。凄いとしか言いようがないですね。旧薩摩一派からしたら「なんじゃこれは」状態だったことと思います。今私が琵琶弾きになっているのも、永田錦心のその志があったからこそだと思います。私の創り出すものもそんな次の時代のスタンダードに成るようであって欲しいです。

2011年に前作「風の軌跡」を作ったのですが、あの頃はもう最高のアルバムを作る事しか頭に無かった。新作ばかりでレコーディングしたので、不安も色々とありました。今の私も同じなのですが、とにかく自分の中に奢りが出て来ないように注意しています。「自分で作曲した作品だから、特別な練習は要らないだろう」というようになったらもうお終い。永田錦心も戒めていますが、ちょっと弾けるようになると何事に於いても慢心が始まります。上手くなればなるほどに技術に対しても謙虚でいなければ次の世界は具現化出来ません。私が音楽を創造し、届けるには、もっと圧倒的なまでの技術がなくては新しい音楽は鳴り響かないのです。気を引き締めて精進ですね。道はどこまでも続きます。

ニューアルバムもご期待ください。

先日、フラメンコギターの日野道生さん主催による「日野道生祭」で演奏してきました。

かれこれ25年前、私は自分の音楽に何か物足りないものを感じて、日野先生の所でフラメンコギターを習っていたんです。私はその後琵琶に特化して行くのですが、その頃からずっと何かと気にかけていただいて、お付き合いが続いています。この日はウードの常味裕司さんも来て、樂琵琶とウードの比較などもやりながら、ゆる~く演奏してきました。

場所は音や金時。このお店は民族音楽系の人達が出るライブハウスで、私も以前はしょっちゅう出ていましたが、気が付けばもう8年ぶりの演奏となってしまいました。ママもマスターも相変わらずで、何だか久しぶりに実家に帰ったみたいな気分でした。会場にはフラメンコ関係の方が色々来ていて、中でも佐野由布子さんのバイレ(フラメンコダンス)が格好良かったです。やっぱりフラメンコは楽しいですね。音やがタブラオになっていました。

そしてこちらが日野先生

フラメンコの人らしく明るく、いつもエネルギッシュで、本当に良き先生に就いたと思っています。上の画像で日野先生の横でパルマ(手拍子)を打っているのは増井健一君(左写真も)といって、ちょうど私が習いに行っていた時に彼もいっしょに習っていました。彼はギターの他にカンテ(唄)もやっているので、この日はジプシーキングス

のスタイルで、「マイウェイ」の見事な弾き語りを聞かせてくれました。音楽の道でしっかり生きて行けていけてる姿は頼もしいですね。思わず握手して再会を喜びました。

日野先生からは弦を鳴らすという事はどういう事なのか、ばっちりと教えられました。最初に伺った時には目が点になったのを覚えています。ギターってこんなに鳴るんだ!と驚きましたね。加えてパコ・デ・ルシアの音楽性や、その先進性など、フラメンコギターに関して幅広く指導して頂きました。当時私はジャズギターをやっていましたので、そういう私のやり方や資質を判った上でのレッスンをして頂いたのは嬉しかったですね。実に楽しかったです。時々仕事を紹介してくれたり、フラメンコの枠を超えて色々なものを私に与えてくれました。

そして何よりも勉強になった事は、自分のやるべき音楽がどういうものか、先生やフラメンコを通して解った事です。フラメンコの楽しさを十二分に感じながらも、私はもっと静寂の中で音楽を聴いたり演奏したりするのが似合っている。それにエンタテイメントよりもアートに向いている。こういう自覚が日野先生やフラメンコを通して実感できたのです。これは自分と違うものに触れたからこそ、自分というものが見えてきた事なのです。芸術家にとってこういう出会いがいかに大切か。そして指導する先生の器がいかに生徒に影響を及ぼすか、本当によくわかりました。

久しぶりに日野先生にお会いして、改めてその出逢いを幸せに思いました。

さて、今週末18日の土曜日は樂琵琶と笛のユニット REFLECTIONSの演奏会が北鎌倉の古民家ミュージアムであります。12月に発売予定のニューアルバムからの曲も披露します。是非是非お越しくださいませ。

日時 10月18日(土) 会場18時00分 開演18時30分

料金 2500円

場所 北鎌倉古民家ミュージアム(円覚寺側を鎌倉方面に徒歩2分)

出演 塩高和之(樂琵琶) 大浦典子(横笛)

秋の夜は素敵な音楽に浸っていたいですね。

またまた台風が来ましたが、皆様大丈夫でしたでしょうか。関東では既に台風一過、青空が広がっていますが、自然の力の前には人間はどうにもなりませんね。震災以降改めて色々と考える事が多くなりました。

先日ノーベル平和賞で17歳の女性マララさんが受賞し、それに対し色々な意見が出ている事は、皆さんご存知だと思います。その中で、とある作家さんの「彼女の勇気も、彼女の演説もすばらしい。しかし教育とはある種の汚染である」という発言が目に止まりました。私は教室の看板は出していないものの、何時も「教える」という事について色々と想う事があります。政治的な事は別として、この発言は身に刺さる言葉として受け止めました。

人間物事に相対する時には、どんな感性を持って接するかで全く違ったものに見えてきます。教育次第ではどうにでもなってしまうと言っても過言ではないでしょう。「汚染」というとちょっと過激な言葉ですが、私はその作家さんの発言を読んでいて納得するところが大いにありました。

伝統文化を教えるという事は、何かしらの固定された価値観を教える事とも言えます。それが大きな意味での日本文化の価値観なのか、ただの先生の個人的な価値観なのか、そこが問題だと常に私は感じています。というのも本来柔軟な感性を持っているはずの若者がお稽古を始めて、頭が固くなってしまう例があまりに多い。加えてその流派の曲をやることが自分のアイデンティティーであると思い込み「流派や伝統を守るのは私だ」とばかりに声高に吠えて、流派や古典というものを権威だと感じてしまう人も少なくない。同時に西洋コンプレックスもしっかり植えつけられてゆく様を見るにつけ、教育というものの怖さを感じずにはいられません。そんな姿を見ると「汚染」という言葉も確かにそうかなと思えてしまうのです。現実を正しく冷静に見つめる目や感性を見失ったら、政治も芸術でも、どんなものでも歪と衰退と破壊が起こると思うのですが、如何でしょう?。

伝統文化を教えるという事は、何かしらの固定された価値観を教える事とも言えます。それが大きな意味での日本文化の価値観なのか、ただの先生の個人的な価値観なのか、そこが問題だと常に私は感じています。というのも本来柔軟な感性を持っているはずの若者がお稽古を始めて、頭が固くなってしまう例があまりに多い。加えてその流派の曲をやることが自分のアイデンティティーであると思い込み「流派や伝統を守るのは私だ」とばかりに声高に吠えて、流派や古典というものを権威だと感じてしまう人も少なくない。同時に西洋コンプレックスもしっかり植えつけられてゆく様を見るにつけ、教育というものの怖さを感じずにはいられません。そんな姿を見ると「汚染」という言葉も確かにそうかなと思えてしまうのです。現実を正しく冷静に見つめる目や感性を見失ったら、政治も芸術でも、どんなものでも歪と衰退と破壊が起こると思うのですが、如何でしょう?。

教育というものは本当に難しいし、怖いものでもあります。

私達は普段、ネットでもTVでも西洋のキリスト教文化圏のものばかりを見ています(見させられています)。ほとんどの日本人はアメリカや西側ヨーロッパ=世界という風に、無意識に思い込んでいるのではないでしょうか。実は世界地図を見ると、イスラム圏の方が大きい位で、その範囲もどんどんと広がっているのです。またイスラム圏やムスリムに対する印象もマスコミによってかなり誘導されているような気がします。ノーベル賞もそうなのでしょうが、「グローバリズム」という西洋式価値観で、今私達は教育されていると言っても過言ではないでしょう。クリスマスでもハロウィンでもディズニーでも、自分でも気が付かない内に「洗脳」「汚染」されているとも言えるかもしれません。

武満徹に稽古をつける鶴田錦史

武満徹に稽古をつける鶴田錦史今回のマララさんの件をどう捉えるかは人それぞれだと思いますが、私はその作家さんの言葉に頷くところが多々ありました。私は教育者として活動している訳ではありませんが、人を教える時には、受け手が自由に感じ、且つ発想できるような余地を作ってあげるべきだと思っています。

これまでの邦楽の教え方は、内弟子制度などに代表されるように、先生の感性や技が全て、という形で教えてきました。自分の判断を麻痺させるが如く、全身全霊の全てを先生に預け、正に洗脳されるとも言えるような形で教えられてきました。こうしたやり方は確かにある種の意義やメリットも感じるのですが、現代は世界が繋がり、あらゆる音楽が聴けて、あらゆる価値観や政治体制の世界の人々とも手を繋ぎ生きて行かなくてはならない時代です。この時代にその教え方が合っているのでしょうか??

現代に在っては、世の中を冷静に見て行く感性も必要ではないのでしょうか。この混沌の中で「伝統とは何か」を考えなくては、残すことも伝えることも出来ないと、私は思います。視野が内向きのままでは取り残され、衰退して行くばかりと思うのは私だけなのでしょうか・・・・?。

悟りの窓三題

稽古場というものが「音楽」を教育する場なのなら、日本の文化、世界の文化について語り合い、感性や知識を高め、色々な音楽や芸術に対し意見を交わし合うようであって欲しいものです。先生にはそれだけの器と知識と知性と実力を持っていてもらいたい。そして先生の価値観が全てではないという事も同時に教えて行く事も必要だと思っています。

自分の価値観ややり方を押し付ける事が「稽古を付ける事=教える事」で良いとは私にはとても思えません。邦楽の旧態然とした価値観や、西洋グローバリズムの考え方のような固定された価値観でのみで若者を教育して行くことが本当に良い事なのでしょか・・・?。邦楽人は勿論の事、マララさんを見ていて、多くの事を感じずにはいられません。

次世代に伝えて行くためには教え方も時代と共に変えて行かなければ伝わりません。これだけ様々なものや情報が入ってきて、世界と直に触れ合える時代に我々は生きているのです。「琵琶はこうでなくてはいけない、こういうものだ」という言葉は相変わらず巷でよく聞きますが、何故そこで一つの視点しか持とうとしないのか。私には理解が出来ません。同じ琵琶を弾いていても、先生とは違う価値観や技術で演奏する人が居て当然だと思います。どんな分野に於いても、違うものがあり、お互いにその違いを認め合い、共存してゆく事をして行かなければ、次の時代は生きて行けません。時代は確実に変わっているのです。

何を教え、何を残し、何を変えて行くべきなのか、指導する側が常に時代に対峙して深く考え、教えるべき知識と技術と知性を持って行動して行かなければ、どんなものでも先が無いでしょう。

皆様はどうお感じになりますでしょうか。

マララさんの受賞や、それに対する色々な人の意見を読んでいて、想いが募りました。

秋になると何かと忙しくなります。まあ私は年がら年中、演奏会やらプロジェクトやら常にいくつもの案件が同時進行しているので、いつも通りと言いながらも、この時期は更に毎日頭の切り替えが大事になってきます。ありがたい事ですね。

そんな毎日を駆け抜けていますが、12月に笛の大浦典子さんと、REFLECTIONS(樂琵琶・横笛)のコンビでCDを出します。タイトルは「The Ancient Road」。コンビ名のReflectionは反射という意味があるのですが、一方向からだけの光ではなく、お互いがお互いを照らし合う。こんな意味合いが気に入って大浦さんの提案でコンビの名前にしました。ジャケットはこんな感じになります(上画像)。これも来年頭にはネット配信されますが、一応まだCDとして少し個体を作る予定です。ただパッケージは今迄のようなものではなく、気軽な紙ジャケットにするつもりです。バックの画面は毎回私のCDに作品を提供してくれている澤田惠子先生の作品です。これだけはもう定番ですね。

CDを作るとなると、曲は勿論ですが、資金、録音場所、デザイン、エンジニアとの打ち合わせと多くの事が上手く回らないと実現しないので、色んな人と関わりを持ちながら製作が進行します。そんな日々を生きていると、本当に多くの人の支えを感じますね。年が行けば行くほどに沢山の支えを感じ、精神的にも大いに助けになります。

笛の大浦さんは私が琵琶を始めた時からの相方なので、もう彼女の笛なしには私の音楽は成立しないという程で、支えというより今生での音楽的なパートナーなのですが、その他に多くの仲間や友人の支えがあって初めて、私は私で居ることが出来ると感じる事が多くなりました。多くの人に囲まれていてこそ活動は展開して行くのです。

笛の大浦さんは私が琵琶を始めた時からの相方なので、もう彼女の笛なしには私の音楽は成立しないという程で、支えというより今生での音楽的なパートナーなのですが、その他に多くの仲間や友人の支えがあって初めて、私は私で居ることが出来ると感じる事が多くなりました。多くの人に囲まれていてこそ活動は展開して行くのです。

音楽は安定した仕事ではないので、仕事の交渉や、経済面、人付き合いなど全てを一人でこなして行かなければなりません。アマチュアは好きな事だけやっていれば良いですが、プロというのはお金を得るという所までやらなければ成り立たない。ストレスも多いし、スムーズに行かない事も多々あります。まあだからこそ高いレベルに達するとも言えますが、そういう時に、色々な事を語り合ったり、眼差しを向けてくれる友人知人達の存在は、本当にありがたい。幸せを感じますね。

若き日の私は、多くの面でそんな友人知人仲間とのバランスのとれた良い距離を取ることが出来ませんでした。エネルギーを吐き出すだけで、相手を振り回すような事ばかり。自分の思いつくものを何でもかんでもぶつけ、ただがむしゃらに走る事しか知らなかった。そんなことを繰り返し、失敗を重ねたおかげでしょうか、今ではそれぞれの人とのリンクする所を大事に育てて行こうとするようになりました。

とにかく私は何事に於いても人より時間がかかるのです。だからこつこつと時間をかけて勉強し、経験して行くしかないのです。曲でも何度か舞台で失敗をして初めてまともに仕上がって行く。不器用この上ないですが、何度も失敗を重ねながら音楽を続ける私を、さりげなく静かに見てくれている人、私が気が付かないような所を指摘して手伝ってくれる人、芸術的な刺激をくれる人等々様々な人が私にとって、それぞれに大切な相棒のように思えます。

支えられていると思うからこそ、私も何かしらの支えになろうと思う。実際役に立つかどうかは別として、お互いを照らし合う、そんな気持ちで居ようと思います。

そのREFLECTIONSのCD発売前のプレコンサートが18日北鎌倉の古民家ミュージアムであります。今回ニューアルバムに収録する曲を中心に演奏して行きます。乞うご期待!!是非是非お越しくださいませ。

日時 10月18日(土) 会場18時00分 開演18時30分

料金 2500円

場所 北鎌倉古民家ミュージアム(円覚寺側を鎌倉方面に徒歩2分)

出演 塩高和之(樂琵琶) 大浦典子(横笛)

秋の風に多くの想いが募り、多くの支えを感じました。

![]() ぐっと寒くなってきましたね。我が街阿佐ヶ谷は、ただ今ジャズストリートというイベントで、街中にジャズの生演奏が流れ華やいでいます。こういうのもたまにはいいものですね。今夜はちょっと私も参加する予定です。

ぐっと寒くなってきましたね。我が街阿佐ヶ谷は、ただ今ジャズストリートというイベントで、街中にジャズの生演奏が流れ華やいでいます。こういうのもたまにはいいものですね。今夜はちょっと私も参加する予定です。 ニューアルバムジャケット

ニューアルバムジャケット 天宮神社(森町)

天宮神社(森町) 長瀞

長瀞 平経正

平経正

今回は12月に出るニューアルバム「Ancient Road」に収録予定の曲を中心に演奏しました。初演曲ばかりでちょっと難しい所もありましたが、このコンビのエッセンスは聴いていただけたことと思います。しかしながら演奏家としては反省しきり。レコーディングまでにまだまだ練習を積まなければいけません。「Ancient Road」を前作を超える素敵なCDに仕上げたいと思います。

今回は12月に出るニューアルバム「Ancient Road」に収録予定の曲を中心に演奏しました。初演曲ばかりでちょっと難しい所もありましたが、このコンビのエッセンスは聴いていただけたことと思います。しかしながら演奏家としては反省しきり。レコーディングまでにまだまだ練習を積まなければいけません。「Ancient Road」を前作を超える素敵なCDに仕上げたいと思います。 シルクロードに向かう視点で作曲しているのですが、もっともっと曲を作って充実させなくてはいけません。またこういうものは他に無く、ジャンルというものが確立されていないので、どんな年齢層に対し、どうプレゼンをするべきか、またどういう演奏をするか、色々と悩むところではあります。先日の演奏会はちょっとその辺が上手く行かなかったように感じました。

シルクロードに向かう視点で作曲しているのですが、もっともっと曲を作って充実させなくてはいけません。またこういうものは他に無く、ジャンルというものが確立されていないので、どんな年齢層に対し、どうプレゼンをするべきか、またどういう演奏をするか、色々と悩むところではあります。先日の演奏会はちょっとその辺が上手く行かなかったように感じました。

新しいものを作るには、譜面だけ書いても仕方がないのです、作曲者の頭の中で音が鳴っていても、それを具体的に音楽にするには、新たな技術と感性そして概念が不可欠。私は自分で作曲するので、自分の作品ではあるのですが、技術は頭で鳴らしているのと実際に弾いてみるのでは全然違います。改めて永田錦心が新しい琵琶楽を創った時に想いを馳せました。

新しいものを作るには、譜面だけ書いても仕方がないのです、作曲者の頭の中で音が鳴っていても、それを具体的に音楽にするには、新たな技術と感性そして概念が不可欠。私は自分で作曲するので、自分の作品ではあるのですが、技術は頭で鳴らしているのと実際に弾いてみるのでは全然違います。改めて永田錦心が新しい琵琶楽を創った時に想いを馳せました。

のスタイルで、「マイウェイ」の見事な弾き語りを聞かせてくれました。音楽の道でしっかり生きて行けていけてる姿は頼もしいですね。思わず握手して再会を喜びました。

のスタイルで、「マイウェイ」の見事な弾き語りを聞かせてくれました。音楽の道でしっかり生きて行けていけてる姿は頼もしいですね。思わず握手して再会を喜びました。

伝統文化を教えるという事は、何かしらの固定された価値観を教える事とも言えます。それが大きな意味での日本文化の価値観なのか、ただの先生の個人的な価値観なのか、そこが問題だと常に私は感じています。というのも本来柔軟な感性を持っているはずの若者がお稽古を始めて、頭が固くなってしまう例があまりに多い。加えてその流派の曲をやることが自分のアイデンティティーであると思い込み「流派や伝統を守るのは私だ」とばかりに声高に吠えて、流派や古典というものを権威だと感じてしまう人も少なくない。同時に西洋コンプレックスもしっかり植えつけられてゆく様を見るにつけ、教育というものの怖さを感じずにはいられません。そんな姿を見ると「汚染」という言葉も確かにそうかなと思えてしまうのです。現実を正しく冷静に見つめる目や感性を見失ったら、政治も芸術でも、どんなものでも歪と衰退と破壊が起こると思うのですが、如何でしょう?。

伝統文化を教えるという事は、何かしらの固定された価値観を教える事とも言えます。それが大きな意味での日本文化の価値観なのか、ただの先生の個人的な価値観なのか、そこが問題だと常に私は感じています。というのも本来柔軟な感性を持っているはずの若者がお稽古を始めて、頭が固くなってしまう例があまりに多い。加えてその流派の曲をやることが自分のアイデンティティーであると思い込み「流派や伝統を守るのは私だ」とばかりに声高に吠えて、流派や古典というものを権威だと感じてしまう人も少なくない。同時に西洋コンプレックスもしっかり植えつけられてゆく様を見るにつけ、教育というものの怖さを感じずにはいられません。そんな姿を見ると「汚染」という言葉も確かにそうかなと思えてしまうのです。現実を正しく冷静に見つめる目や感性を見失ったら、政治も芸術でも、どんなものでも歪と衰退と破壊が起こると思うのですが、如何でしょう?。

笛の大浦さんは私が琵琶を始めた時からの相方なので、もう彼女の笛なしには私の音楽は成立しないという程で、支えというより今生での音楽的なパートナーなのですが、その他に多くの仲間や友人の支えがあって初めて、私は私で居ることが出来ると感じる事が多くなりました。多くの人に囲まれていてこそ活動は展開して行くのです。

笛の大浦さんは私が琵琶を始めた時からの相方なので、もう彼女の笛なしには私の音楽は成立しないという程で、支えというより今生での音楽的なパートナーなのですが、その他に多くの仲間や友人の支えがあって初めて、私は私で居ることが出来ると感じる事が多くなりました。多くの人に囲まれていてこそ活動は展開して行くのです。