秋の気配がしませんね。これじゃあ詩情も湧きませんな。

先日「思考する音」という記事を書いたらすぐに色々感想を頂きました。皆さん色々考えているんですね。頼もしい限りです。色々質問も受けましたので、少し長くなると思いますが、もう少し書き足したいと思います。

前回は感じるという事の根拠を探るという内容だったのですが、感じる事のその奥にあるものを見つめる事は、自分自身を見つめて行く事でもあり、豊かな感性を育んで行く大切な行為だと思っています。

人間にとって知恵や経験は諸刃の刃でもあります。しっかり認識しないとかえって目がくもる。特に情報に溢れた現代では根拠を探って思考することはとても大事な事ではないでしょうか。人間は知識でも経験でも自分で得たものは必ず使おうとします。そこから文明は発達するのだと思いますが、こと音楽に関して言えば、そういう知識や経験で音楽を創ろうとすると、ひけらかすだけの個人的な小さなものになりがちです。「俺は○○のパガニーニだ」みたいに自分で言い放っている連中を見ると本当に情けない想いしか感じません。特にまじめに一生懸命やっていれば必ず何とかなると思っているような人は、頑張っているという自分に満足してしまって、その上自分の得た知識や技に囚われやすい。

練習も大事だし古典を勉強して行く姿勢もとても大事なのですが、ただ言われた通りにやみくもに頑張っても表層意識でうろうろしているだけです。知識や小手先の技術からは音楽は生まれて来ません。音楽はその人の知識ではなく感性・知性から生まれてくるのであって、そこを忘れると自動演奏のピアノと同じになってしまいます。歴史や古い文化を勉強しても、そこにどんな文化や営みがあり、それを今自分はどのように受け継いでいるのか、そこを感得して至らなければ、ただの知識・雑学でしかありません。そしてそこから音色を紡ぎ出して初めて音楽に成るのです。評論家が音楽家になれないのは、生み出す創り出すという行為をしないからです。

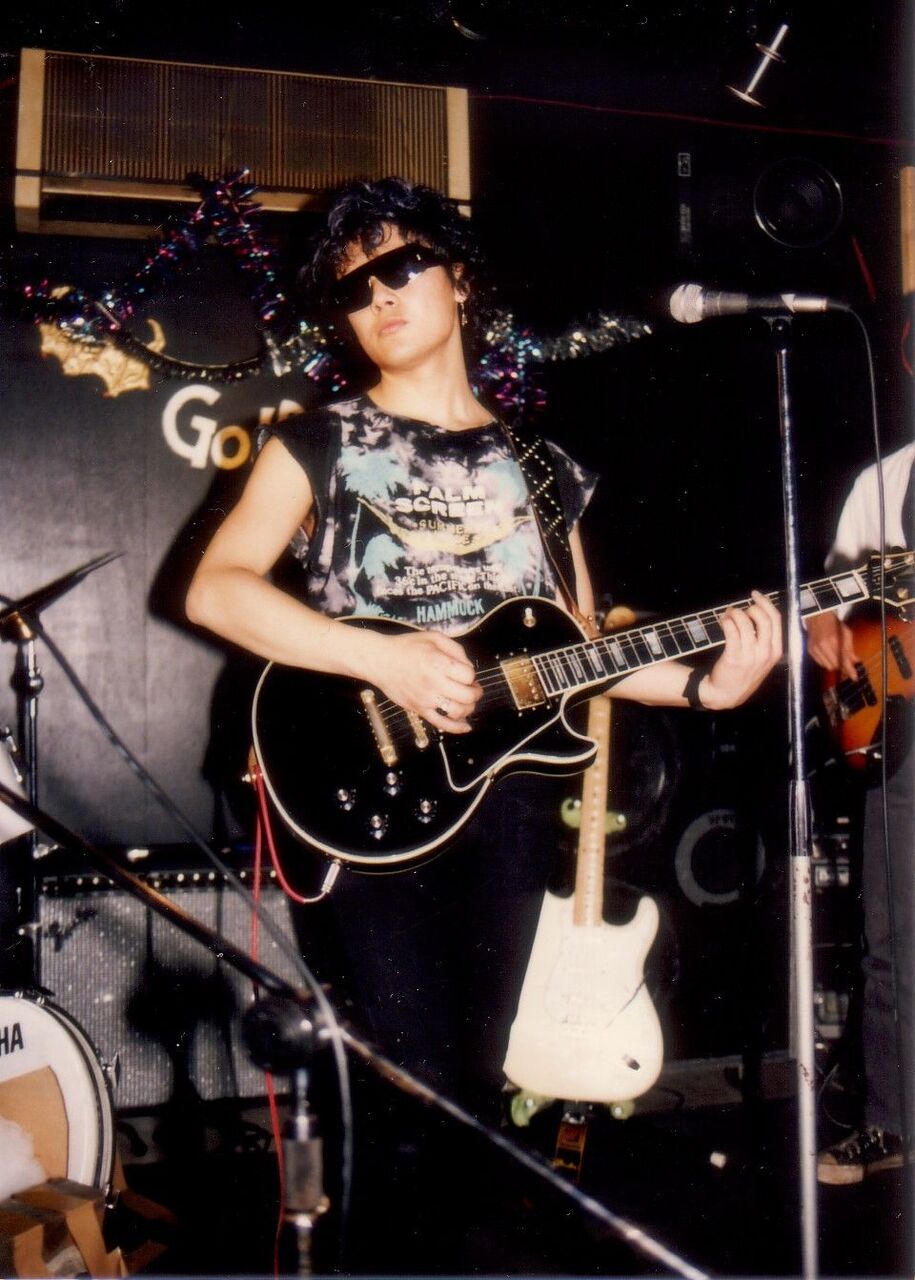

石井先生の所に通い出した頃 今見るとおぞましい恰好をしていますな

石井先生の所に通い出した頃 今見るとおぞましい恰好をしていますな

そもそも20代半ばの頃、作曲家の石井先生が何故私に琵琶を勧めたかと言えば、先生から「あなたと話していると和歌とか古文とか普通に出て来るでしょ。私の人生の中でそういう話が普段の会話の中に自然に出てくる人はあなたただけだったから、何か日本の楽器やったらいいんじゃないの」と言われたことがきっかけです。それは裏を返すと「ギターではもう目が無いね」という事を言われたと思っています。私が強烈な言葉を記憶の中から強制的に消し去っていたような気もします。私もギタリストとしては多少ナイトクラブでお仕事した位で、日銭を稼ぐことは出来ていましたが、音楽家としてはどうにもならなくなっていたので、先生の助言は素直に入ってきました。ただ私は古典を勉強したという記憶は全くありませんでした。しかし考えてみると父が短歌や俳句が好きだったし、私も歴史やシルクロードが大好きだったので、普通の本を読むのと同じ感じで古典にも接していた、それだけです。それに自分が和楽器を弾くなどという事は全く発想すらしていませんでした。先生は更に「あなたの場合、三味線を弾くと多分ギターの代わりになるだけだと思う。違う弦楽器がいいわね。あなたは琵琶よ」という事で私は訳も判らず琵琶を手にし、たまたま近くに錦心流琵琶の高田栄水先生がいたので、御宅に伺って稽古を始めたのです。石井先生もその時どれだけ琵琶のことが判っていたかは疑わしいですが、とにかく私は先生のその助言に乗っかってみたのです。

こんな具合で石井先生に琵琶を勧められ、更に深く思考することを教わってから、琵琶の歴史を調べたりしながら、この風土に生まれた自分の存在という所を意識し始めました。すると自分が如何に様々なものに囚われていたのかが良く解りましたし、文化や歴史、古典を改めて知る事で、自分が今受け継いでいるものは何かという事にも意識が行きました。大体高校生の頃は「NYに行かないと俺の人生は始まらない」なんて事あるごとに言っていたんです。そんな私が少しづつではありますが色んなものから解放されて行ったのです。

知識は囚われる為にあるのでなく、自らを知り開放させるためのものであり、自分の音色を見つけだす為のツールであり、「自分とは何か」という事を自覚するためのもの又は行為だと私は思っています。私は、私が出来る範囲でしかありませんが、こうやって自分の音色をずっと追いかけて来ました。

すべては誰かに教えてもらってやるのではなく、師匠の助言から自分で辿り着いて、更にその先へと向う姿勢が必要です。お稽古事のように与えられたノウハウを知ったところで型通り以上にしかならないのです。知識を溜め込んでも、一所懸命教わった曲を言われた通りに練習しても、自分の音色も音楽も出て来ません。そういう勉強をしながらも、常に考え思考し、自分の音色と音楽を求め続けない限り、お稽古事から脱する事は出来ません。

人間には色んなバイアスやフィルターが知らない内にかかっているものです。自分がいいなと思う感情も、何かの記憶に寄りかかってそう思うのかもしれないし、有名な方の曲や演奏だから素晴らしいだろうと思うような所もどこかに残っているかもしれません。そういう余計な思い込みを取り払って、なるべく純粋に感じる事をしないと何も見えて来ません。しかし皆さんも純粋に感じるという事が如何に難しいか、やればやるほどに感じているのではないでしょうか。

ブルース・リーの「Do’nt Think .Feel」という言葉は有名ですが、全部取っ払って、その時その人がただ感じる事、究極にはそれが全てだと私は思います。その感じる事が問題です。上っ面でしかなかったり、余計な知識の為に頭でつまらない事をこねくり回してしまうと、かえって自分が「感覚」だと思っている事に振り回されてしまいます。武道なら即座にやられてしまいます。既に命はありません。だから感じるその根源はどこにあるのか、とことん掘り下げて、自分が受け継いでいるものが何で、自分とは何者か、素のままの今の自分を再認識しようというのが石井先生から教わった事です。

現代日本人は子供の頃から刷り込まれてきたことが山のようにあります。私の世代ですと、アメリカは世界の最先端であり、アメリカが世界であり、クラシックはヨーロッパが世界最高級、ジャズはニューヨークだと刷り込まれ、皆が欧米に憧れ、欧米世界の一員になる事が「夢の実現」であり、一流であり、ステイタスだとずっと刷り込まれてきました。私も若い頃はその渦中に居て、必死でコピーして「有名ジャズメンのリズム感には届かない」なんて高校生から二十歳前後の頃は毎日そんなことを嘯きながらギターを弾いていました。ジャズは今でも大好きですが、あの頃は自分の音楽をやりたいと表層意識では思いつつも、コンプレックスの只中にあったという事です。

同世代の人の中には、二言目には「英語では〇〇と言う」などと口癖のようになっている人が居ますが、ああいう姿をみると、骨の髄まで染められて拭いきれないんだなと感じます。それだけ人間は大人になるまでに色んな事を刷り込まれ、自分では色々と勉強して経験して、自分はそれなりだと感じているつもりでも、外側から見れば、そこには何重にもフィルターがかけられ鎧を背負わされている姿が見えてしまいます。それが大人になるということかもしれませんが、学歴を看板にして蘊蓄を垂れている坊さんなどみると、知識の檻の中でコンプレックスの波の底に沈殿している俗物のようにしか見えません。そんな人間の幻想や鎧を外して純粋なものを身体で感じさせてくれるのが芸術・音楽ではないでしょうか。

深く考える事は自分自身になって行く大切なプロセスです。そして余計なものを取り去ったら、今度は自分の意思という所も超えて身体が感じるという所まで是非行きたいとも思っています。

自分の意志で座る・立つ、姿勢を正すのではなく、意思も身体も解放し、ただ何も囚われずに座れば、自分で何とかしなくても自然と地球の重力とバランスをとることが出来、呼吸も無理がなくなります。これがなかなか簡単そうで難しいのですが、少しづつでもやっていれば、自我という自分の中に住み着いている意識から解放され、自分の周りの自然や社会やあらゆるものと、自然な状態で繋がるでしょう。音楽や芸術はそういう状態に誘ってくれるものではないでしょうか。それは大地や地球と繋がる事ともいえるのではないかと私は感じてます。そしてその状態になって自分の身体に響き渡って来る音、それが私自身の音色だと確信しています。

実は最近の脳科学の研究では、どんな小さな動きでも、身体が先で、その後に脳が意味付けをするという事が言われています。例えばお茶を飲みたいと思って手を伸ばすというだけでも、脳がお茶が飲みたいと思って、手に指令を出すのではなく、先に身体が動き、あとから脳が意味を付ける。無意識の反応という位に体が先に動く。感じるとは脳ではなく身体なのかもしれません。

私の歩みは亀の如くではあるのですが、それでも少しづつ思考を巡らせて色んなものから解放されて、更にその先の、脳より前に身体が感じる所まで感覚を研ぎ澄ましていたいですね。その時初めて「Do’nt Think .Feel」の状態になると思っています。

自分の音色と音楽を求めるづけるという事は、それぞれの人がぞれぞれの形で気づき、自分で向かって行く事であり、やり方やお作法を教わるものではないと私は考えます。お作法や形があると入りやすいという人も多いかと思いますが、人は形があると形をなぞる事でやった気になってしまう。2.3日座禅体験などと称して道場で座禅していると世俗の垢が取れて何かを教えを得たような気持になりますが、そういう思い込みこそが一番邪魔なのです。それはただの日常のリフレッシュでしかなく、エンタテイメントの一つでしかないのです。そんなんで良いという人はそれで充分なのでしょうが、私には座禅体験と称して大枚取られて、商売の餌にされているようにしか見えません。

掘り下げて思考を巡らし、自分自身を見つめ、自分の感性と成って行った歴史や文化を我が身に感じ、色んなものから解放されて感覚を研ぎ澄ませて、最後には身体が喜ぶ。そんな感じでやって行きたいですね。やればやるほどに自分の音色というものに関心が出てきますし、その音色で音楽を創るのが自分の生き方だと実感します。ショウビジネスには昔からあまり興味が無いので、売れなきゃ意味は無いと思っている人とは随分と考え方もやり方も違うと思いますが、私は私の道を歩くしかないですね。その道へと進む気づきをくれた石井先生にはとても感謝してます。

そしてこれからもずっとこの旅は淡々と続くのです。