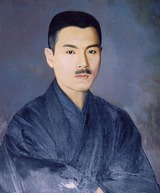

昨日は定例の第83回琵琶樂人倶楽部で「永田錦心」の特集をやってきました。

昨日は定例の第83回琵琶樂人倶楽部で「永田錦心」の特集をやってきました。

私は演奏ではなくレクチャーをやって、いつもこのブログに書いている事をしっかりたっぷりしゃべって来ました。思い入れの所もあったかと思いますが・・・?。充実した良い会になったと思います。

今月はニューアルバムのレコーディングを控えて(もう来週に迫ってます)いる事もあり、最近は特に演奏の技術というものの重要さを感じる事が多くなりました。勿論根底にしっかりとした感性があってこそですが、その感性も技術というものが無ければ具体化しません。パガニーニではないですが、技術があるからこそ見える、感じる事の出来る世界もあるのだと思います。

永田錦心は一聴しても特に技術があるように思われませんが、考えてみれば、クラシックの歌手にはジャズは歌えないし、その逆もまたしかり。ましてや前例の無いスタイルを作ったのですから、その鋭い感性は勿論の事、具現化するには声の技術一つとってもずば抜けたものがあった事と思います。また永田は技術や感性だけでなく、全国組織を作り上げたり、SPレコードへの吹込み、コンサートツアー等、それまでの人がやった事のない新時代に即した旺盛な活動を繰り広げました。つまりは自分の考える新しい音楽を、実際に世に広く響かせることを実現する。そこまでやり抜くスキルも兼ね備えていたという事です。ただ上手いとか感覚が鋭いというレベルではなかったのです。ここまでやれる能力が永田錦心に無かったら、今頃錦心流も鶴田流も存在しなかったでしょう。

永田が錦心流を打ち立てた時はどんな気持ちだったのでしょうか。大きな変化の時代に新しい技を持って、それまでに無い新時代の音楽を打ち立てるその闘志の中には、言い表せないほどの多くの想いがあったのではないでしょうか。

私は最近、演奏会でも唄をほとんど唄わなくなって来ていて、自分の求める器楽としての琵琶楽により近づいています。声については前回もブログに書きましたが、今は器楽としての琵琶楽を作り上げる事が私にとっては先決。先日も私のかつてのアドヴァイザーだったH氏の友人から「自分の思う所をどんどん突き進むべき、あなたはまだやれていない。想う所をやることが、結果として色々なものの垣根を飛び越して、あなたの望む世界をあなたにもたらす」というアドヴァイスを頂き、ちょっと希望と自信が持てました。勿論反省も・・・。

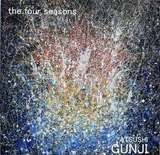

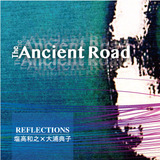

くどいですが、次のCDのジャケットです

クラシックでは勿論の事、ロックギターの技術革新も、ここ数十年で目を見張るような発展をしています。特にジェフ・ベックのインストアルバムの発表やエドワード・ヴァンヘイレンの登場以降、その技術的発展は留まるところを知らないかのようです。クラシックやジャズ、ロック等他の分野、または三味線や筝に於いても、器楽的な発展は必然であり、時代が求めて行きます。今後薩摩筑前の琵琶でも同様、器楽の確立無くして、琵琶楽の次代はあり合えないと私は思います。器楽というものが出てくれば、自ずとまた弾き語りの魅力も再認識されて、新しい形の弾き語りもまた生まれて来ると私は思っております。

とにかく琵琶楽が魅力あるものとして継承されてゆくには、更に更に発展し、新しいものが沢山出て、琵琶を取り巻く状況が常に創造性に溢れている事が必要です。小さな意識のままで、いつまで経っても焼き直しを繰り返していては、どんどんとぼやけ、その魅力も霞んで行くばかりです。淀んだ水に命は宿らない!

ものを創り出すには、広い視野、柔軟な感性が先ずは必要ですが、それを実現し具体化するためには、今までの技術の延長に居ては創り出すことは出来ません。今迄とは違う感性から出て来た新しい技術が必要です。武満、宮城、沢井、鶴田、皆それまでには無い技と感性を持ち合わせ、次の時代の音楽を具現化して魅せてくれました。それによって新しい音楽と新しい分野が生まれ、守るだけと思われていた邦楽の可能性は飛躍的に大きくなり、次々と新時代の演奏家が生まれて行きました。現代に生きる私達は彼らの作りだした形を追いかけているだけで良いのでしょうか・・?彼らの目指した世界をこそ求めるべきではないでしょうか。

私は琵琶奏者として、あの永田錦心の革命をどれだけ継いでいるのだろうか?。永田のやった事をなぞっているだけではないだろうか。永田と同様に新時代の琵琶楽を創造する志をしっかりと持っているか。と常に自問しています。

感性だけでも技術だけでも創り出すことは出来ません。先ずは感性が必要ですが、そこに技術が有り、次世代へのヴィジョンがあったら、見えないものも見えてきます。技術も感性もそれぞれが共にあってはじめて次の世界が生まれるのです。新しいものに対して旧来の尺度で見ても何も見えません。自分の創り上げたものに胡坐をかいていては、時代に取り残されて消えてゆくだけです。まして先人の作ったものしか見えていないようでは、明日は無いと言わざるを得ないでしょう

私は私個人の音楽を創り上げるのが先ずは自分の仕事ですが、願わくばその私の仕事が、もっと大きな世界に繋がって行けたら嬉しい限りです。

先日、「渡辺智明 表現読み独演会」に行ってきました。いわゆる朗読会です。以前からやり取りをしている仲間の馬場精子さんがゲストで出演したのですが、馬場さんの朗読はCDでは何度も聴いているし、本人にも何度も会っているのに、まだ実際の舞台を観ていなかったので、今回は楽しみにして行きました。

馬場さんは京都の方で、万葉集や源氏物語を奈良・平安時代の発声とアクセントで読まれる方です。彼女の朗読ではまだ近現代の作品しか聞いたことは無いのですが、是非古典ものも聴いてみたいです。これまで宇治の源氏物語ミュージアムなどで上演。TVなどでも放映されています。

馬場さんは京都の方で、万葉集や源氏物語を奈良・平安時代の発声とアクセントで読まれる方です。彼女の朗読ではまだ近現代の作品しか聞いたことは無いのですが、是非古典ものも聴いてみたいです。これまで宇治の源氏物語ミュージアムなどで上演。TVなどでも放映されています。

私は今、日本書紀に書かれている和歌を音楽化してみようというプロジェクトに関わっていて、琴歌譜を読み解きながら、当時短歌がどのような音程で読まれ、歌われていたかを探っている最中な事もあって、馬場さんの活動にはとても興味があるのです。馬場精子HP http://ameblo.jp/readinghitoha/

馬場さんはとにかく声が良い。何とも魅力的な響きを持っているのです。 先日も生の声を聴きながら、その声質に魅了されました。朗読の技術も凄いのだと思いますが、あの声は彼女の独自のものですね。唄い手にしても朗読家にしても、もともとの声質に魅力があるというのは素晴らしい資質だと思います。

先日も生の声を聴きながら、その声質に魅了されました。朗読の技術も凄いのだと思いますが、あの声は彼女の独自のものですね。唄い手にしても朗読家にしても、もともとの声質に魅力があるというのは素晴らしい資質だと思います。

私の周りには何故か声に魅力のある方が何人も居ます。「良寛」の舞台で御一緒させてもらっている伊藤哲哉さん(写真右)等は正に声の魔術師みたいなもので、基本の声が低く深~い豊かな響きなのに加え、役者としての声のあらゆるテクニックも兼ね備え、一人舞台などを観ていても、1時間等あっという間に経ってしまう程に観客を惹きつけます。特に「耳なし芳一」の舞台は凄いです。

来年はしっとりとした語り口が素晴らしい櫛部妙有さんとも御一緒するし、これまでも伊藤豪さん、三園ゆう子さん、竹崎利信さん等々素晴らしい声を持った方々と共演してきました。日蓮上人なども魅力的な声の持ち主だったそうですが、人を惹きつける方は皆さんは、声に大変に個性と魅力がありますね。

一般的に、通る声、練れた声、声量等々、声に関しては色々な事を言われます。生で聴かせられなければだめだという人も居れば、マイクテクニックも大事という人も居ます。生でやったら素敵なのに、マイクの使い方が下手で、大きな会場では全然ダメだったという例もあります。マイルス・デイビスなどはマイクという新時代の機材を最大限に生かして新しいスタイルを作りました。エレキギターだって同じ事で、もう生ギターとは全く違ったテクニックが必要なのです。私は生声でやるのが一つの信条ですが、大ホールでマイクやピックアップを通しても、しっかり表現できるように機材に対する知識もそれなりに勉強しています。時代の中に在ってこその舞台であり、私はその舞台で生きているのですから・・・。

とはいえ、私は度々このブログにも書いているように、声や歌や言葉というものに関して今一つ解決されない部分を自分の中に感じています。

そんなこともあり、声そのものに素晴らしい質がある方にはある種の憧れが有ります。私の声がどんな風に聴衆に感じてもらえているのか判りませんが、少なくとも楽器と同じレベルで、自信を持って演奏出来なければ、プロの舞台では通用しません。何事もそうですが、楽器でも声でも一流を目指すのなら、人生賭けてやらなければ質の良いものは出来ません。私はどうにも不器用なので、声も楽器も両方やるというのはなかなか難しい。

多少上手に語りが出来ても、ただ唄いたいから、何ていう安易な発想ではお稽古事の延長になってしまいます。

少なくとも私は自分の考える音楽が在り、それを舞台で表現しているので、声を使うにしても最終的には旧来の琵琶の弾き語りの形ではなく、全く独自の形で言葉を扱い、曲を作って行くと思います。先ずは器楽としての琵琶楽の確立が一番の命題ですが、その先には声と琵琶という普遍的な組み合わせも当然見えて来ています。今生でそこまで行きつけるかどうか判りませんが、素晴らしい魅力的な声を持っている諸先輩方々と、お付き合いさせて頂くのは、本当に勉強になります。世界もぐっと広がりますね。

少なくとも私は自分の考える音楽が在り、それを舞台で表現しているので、声を使うにしても最終的には旧来の琵琶の弾き語りの形ではなく、全く独自の形で言葉を扱い、曲を作って行くと思います。先ずは器楽としての琵琶楽の確立が一番の命題ですが、その先には声と琵琶という普遍的な組み合わせも当然見えて来ています。今生でそこまで行きつけるかどうか判りませんが、素晴らしい魅力的な声を持っている諸先輩方々と、お付き合いさせて頂くのは、本当に勉強になります。世界もぐっと広がりますね。

声は音楽の原点でありますし、声こそはその人の個性を一番現すものとも言えます。それだけに技術でこねくり回したような歌はけっして心地よ良いものには聴こえません。虚飾を配し、その人の等身大の声が口から流れ出てこそ、何かが伝わって行くのだと思っています。

馬場さんの声を聴きながら、色々な想いが沸き起こりました。

例年ならこの時期は飛び回っている所ですが、今年は今月半ばにレコーディングが入っているという事もあり、あまり仕事も入れていないので、リラックスと勉強と、楽しみを兼ねて色々観てまわってます。

先ずは、雨の中の明治神宮秋の大祭。明治神宮では春と秋に大きな催しがあり、舞楽や能、邦楽等の奉納舞台があるのですが、今回は雅楽で13年ぶりに上演するという演目もあり、楽しみにして行きました。

先ずは、雨の中の明治神宮秋の大祭。明治神宮では春と秋に大きな催しがあり、舞楽や能、邦楽等の奉納舞台があるのですが、今回は雅楽で13年ぶりに上演するという演目もあり、楽しみにして行きました。

定例の「振鉾」から始まり、次の「還城楽」ではなかなか切れの良い舞が観れました。さすが!。この後が楽しみにしていた「蘇志摩利」。この曲は蓑と笠を装束の上に付けて舞い、雨乞いの時にやった曲だそうですが、本当に雨乞いをするかのように雨がどんどんと強くなって行ったのにはびっくりしました。一応スサノオノミコトの話がべースになっているそうで、四人舞での演目。観ていて色々と発見がありました。雅楽の舞は時々しか見る機会が無いのですが、質の良いものはやっぱり観ていて気持ち良いですね。最後は定番の「長慶子」。久しぶりにすきっとした品の良い雅楽を味わいました。

次の日は「高円寺フェス」に行ってきました。私の住んでいる杉並は、この所毎週各町でフェスティバルがあるのです。先週は私もちょっと参加した阿佐ヶ谷ジャズストリート。町中がジャズ一色になるイベントで、たっぷり楽しみました。そして今週は高円寺、来週は「荻窪音楽祭」があるのです。高円寺はさすが高円寺としか言えないような強烈な勢いがあって、あらゆる所でジャンルに全くこだわらず、あらゆるジャンルの人がパフォーマンスを繰り広げていました。このエネルギーは凄いです。日本中でもここにしかないパワーです。私は高円寺に20年住んでいましたが、やっぱりここは私の原点だと再確認しました。

我らが愛子姐さんも勿論登場。最近は撥を薩摩のものに変えて、更にパワーアップしてます。こういう自由な発想と感性を思いっきり羽ばたかせる事が出来るのが高円寺!。姐さんも相変わらずいい感じでした。

我らが愛子姐さんも勿論登場。最近は撥を薩摩のものに変えて、更にパワーアップしてます。こういう自由な発想と感性を思いっきり羽ばたかせる事が出来るのが高円寺!。姐さんも相変わらずいい感じでした。

他にベース2人とドラムという変則トリオの「高円Zy’s」とういうバンドがご機嫌でした。ドラムがしっかりとしていて、その上で二人の個性の違うチョッパー(スラップ)ベースが踊る様は、聴いていて実に気持ち良かったです。是非ライブハウスで、でかい音でがつんと聴いてみたいですな。気に入りました!。また久しぶりのピアニカ前田さんもいい味出していました。そして極めつけは、高円寺フェスと言えば大トリは何と言っても「プロレス」。今年もZERO1プロレスの面々が最後を飾ってくれました。

夕方から始まるメインイベントには凄い数の人が集まって来て、大盛り上がり!プロレスがこんなに人気があるなんて・・・?。駅前が人人人で埋め尽くされてました。この勢い、この自由さ。とにかく高円寺なのです!!!丸ごと高円寺パワーに包まれて大満足な一日でした。

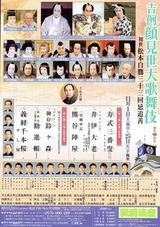

そして3日目は、文化の日にふさわしく歌舞伎座へ居ってまいりました。演目は「寿式三番叟」、「井伊大老」、「熊谷陣屋」の3本立て。久しぶりでしたが、舞踊好きの私としましては、やっぱり三番叟が良かった。キレの良い動きと姿を観ていてスカッとしましたね。お世話になっている花柳面先生からチケットを頂いたのですが、前の方の良い席でゆっくり観劇できて嬉しかったです。 吉衛門、幸四郎、芝雀、染五朗、松緑と大看板がそろい踏みで、楽しい舞台でした。それにしても歌舞伎のあの大衆性はどこまでも濃い!近世日本の大衆芸能の王様ですね。

私は普段からなるべく色々なジャンルの舞台を観るようにしているのですが、どんなジャンルでも言える事は、上手だからといって魅力あるものには決してならないという事です。高円寺フェスでも、多分もうプロとして仕事しているんだろうな、というバンドもいくつかありましたが、魅力あるグループ(人)というのは、上手だけではないですね。三番叟なんかも、どれだけ稽古しているんだろうという位に技術的には見事でしたが、上手という以上に、何より舞台が新鮮なんです。とてもフレッシュなのです。

私は普段からなるべく色々なジャンルの舞台を観るようにしているのですが、どんなジャンルでも言える事は、上手だからといって魅力あるものには決してならないという事です。高円寺フェスでも、多分もうプロとして仕事しているんだろうな、というバンドもいくつかありましたが、魅力あるグループ(人)というのは、上手だけではないですね。三番叟なんかも、どれだけ稽古しているんだろうという位に技術的には見事でしたが、上手という以上に、何より舞台が新鮮なんです。とてもフレッシュなのです。

上手でも何でも、舞台は何しろ新鮮な魅力に溢れていてこそ輝くというもの。若くても、ちょっと手馴れてプロ気取り、先生気取りというのはやっぱりいただけない。若手でもベテランでも常に真摯且つ新鮮な気持ちで舞台に挑むというのは我々舞台人の基本なのだと、改めて思いました。

色々なジャンルを一緒に語る事は出来ないのですが、愛子姐さんにしても、高円Zy’sにしても、ピアニカ前田さんにしても、染五朗さん、松緑さんにしても、皆新鮮な感じがするのです。勿論技量も高いのですが、それ+彼らの新鮮さや放っている魅力がファンの気持ちをがっちりと捉えるのでしょうね。これがいわゆる「華」というものなのでしょうか。

舞台に立つ以上は自己顕示欲も大事だし、上手いという事も大事です。しかしそれに囚われているようでは、舞台の上で魅力は出て来ない。そういう感情は舞台人なら誰もが持っているとは思いますが、そこを超えて、その先の世界を舞台で表すことの出来る器、これこそがその人のレベルであり、魅力なのだな、と思いました。色々なジャンルのものを観ていると本当に心底そういう部分を感じます。

道元禅師は、修行をしているその姿こそが仏なのだ、と言っておりますが、我々も舞台に立つ以上はどこまでも真摯な心を忘れずに精進ですね。充実の3日間でした。

さて、これから定例の琵琶樂人倶楽部、日本橋劇場での江戸手妻の大きな公演、そしてニューアルバムのレコーディングと続きます。栄養をたっぷり頂いたので、良い仕事が出来そうです。

昨日のルーテル東京教会での演奏会は、満席のお客様にも恵まれまして、無事終わりました。

作曲者である郡司敦君自身の指揮による演奏でしたが、思い入れもたっぷりの指揮ぶりでなかなか良かったと思います。2011年に初演した彼の作品「四季」の再演だったのですが、私はソプラノやテノール合唱に囲まれた中で歌わないといけないので、リハーサルでは音程が取れず、ちょっと本番心配でしたが、本番は何時もなるようになる、と開き直ってしまう性格のせいか、何とか今回もこなすことが出来ました。

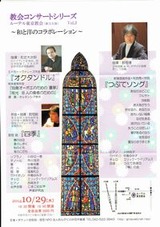

この演奏会の前日、2012年に初演した時の演奏が郡司敦作品集としてCDに出来上がって来ました。

この時はメゾソプラノの郡愛子さんをメインゲストに迎えた豪華なコンサートでしたが、見事にマスタリングされていて、実にいい感じで仕上がっています。マスタリングは尺八の田中黎山君が担当したそうです。

演奏した時にはただ一生懸命で、郡さんと声の掛け合いの所も有ったりして夢中でやっていたのですが、実は何となく洋楽器の中では琵琶の響きはどうも上手く行っていないようにも思っていました。でも聴いてみてびっくり!!。随所に琵琶の音が効いていて、実にいい感じなのですよ。音量のバランスも悪くないし、合唱入りの曲としては他に例の無い編成とバランスのとれた仕上がりになっていると思います。

1: a wind 2: flowers of spring 3: a drop of summer 4: clouds of autumn 5: a grove of winter 6: touch

Mezzo soprano:郡愛子 Soprano:見角悠代 Tenor:松原陸 女声合唱:声楽研究会

Violin:中島ゆみ子 Cello:城戸春子 Piano :西尾杏子

琵琶・唄:塩高和之 尺八:田中黎山 筝:中島裕康

指揮:郡司博

2012年12月6日 北とぴあ つつじホール

ジャケット画は朝比奈賢さんの作品「内なる始まり」です。

問い合わせは郡司君のHPまで http://www.geocities.jp/fanarky/atsushigunji.home.html

こちらは来月レコーディングする、私のニューアルバムのジャケットです。ワクワクしますね。私は何時も自分のCDが出来る度に「自分の仕事が実った」という想いが湧き上がります。昔のCDを聴き直すと、もう恥ずかしい所ばかりなのですが、それでも自分の通ってきた軌跡というものが目の前にあるという事は、とても嬉しいのです。

これまでの作品は既にネット配信されて、より広く、多くの方に聞いてもらえるような体制になって、今度のCDも来年には配信されるようになりますが、自分の作品が世に出て行くというのは実に感慨深いですね。郡司君もきっとそうなんじゃないかな。私は彼の最初の作品集に参加出来て本当に嬉しいです。

前作のレコーディング時の写真。ちょっと若い?

前作のレコーディング時の写真。ちょっと若い?

年を重ねれば、自分で出来る事と出来ない事がはっきりと自覚されます。そうやって己という存在を認識して行くのでしょう。自分のやり方で、自分の仕事を全うする。これからはどんどんとそうした「自分の仕事」をして行こうと思います。

時々ジャズをやったり、フラメンコに混じったりいろいろしていますが、そういう脇道も自分という存在を確認するには良い寄り道。歩み方もまた自分らしく、自分の行くべき道を自分のペースで、淡々と進んで行きたいものです。

明日の自分に乾杯!!

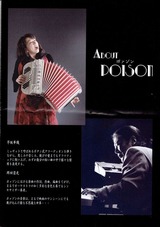

先日、ミゼットアコーデオン&Voの早坂華織さんとキーボードの岡田清光さんのデュオ「Poison」のライブに行ってきました。

このお二人とは横浜の赤レンガ倉庫での劇団アドック公演で共演して以来、何かとお付き合いがあったのですが、Ac&Voの早坂さんは3年前に癌で入院し、それ以来会っていなかったのです。しかし見事な復活を遂げ、その歌声は以前より増して輝いてました。終演後は思わず抱き合って喜んでしまいました。特に最後に歌った「慕情」は感動的な歌唱で、「こんなに上手かったっけ」と思わせる位、声量も前より上を行っているような見事なものでした。仲間の元気な姿ほど嬉しいものはありませんね。

ここ数年、私の仲間達、先輩達が次々に虹の彼方へと旅立って行きました。其々の与えられた運命だったのだと思いますが、やはり残された人間にはなかなか乗り越えられないつらさもあります。それだけに早坂さん(カオリンといつも呼んでます)の復活は嬉しかった。

色々な分野に触れ、多くの方々と接しているからこそ、自分というものが客観的に見えると思う事が、この所多くなりました。「離見の見」という言葉は日々の中でも思う事が多いのです。左の写真は先日の阿佐ヶ谷ジャズストリートでの一コマ。久しぶりにジャズギターで参戦しましたが、(フルートは吉田一夫君)いつもとは違った面から自分が見えて、改めて琵琶人としても自覚が持てました。いろんな仲間が居て、様々な声に囲まれているからこそ、自分というものが見えてきます。何か一つの世界しか見えていない状態では、自分が何者なのかなかなか解りませんし、発展して行きずらいものです。自分とは違う多くの個性、感性、もの、世界に触れる事によって、音楽家は己を見つめ、より多くの素晴らしい音楽生み出して行けるのだと思います。

色々な分野に触れ、多くの方々と接しているからこそ、自分というものが客観的に見えると思う事が、この所多くなりました。「離見の見」という言葉は日々の中でも思う事が多いのです。左の写真は先日の阿佐ヶ谷ジャズストリートでの一コマ。久しぶりにジャズギターで参戦しましたが、(フルートは吉田一夫君)いつもとは違った面から自分が見えて、改めて琵琶人としても自覚が持てました。いろんな仲間が居て、様々な声に囲まれているからこそ、自分というものが見えてきます。何か一つの世界しか見えていない状態では、自分が何者なのかなかなか解りませんし、発展して行きずらいものです。自分とは違う多くの個性、感性、もの、世界に触れる事によって、音楽家は己を見つめ、より多くの素晴らしい音楽生み出して行けるのだと思います。

私が何か行き詰まっている時には、大概視野が狭くなって、小さな世界から抜け出せず、思考が硬直している事が多いです。音楽家は経済的な面も含め、音楽以外の多くの事と戦いながらやって行かなくてはいけません。舞台で失敗する事もあるし、食えなくて泣く泣く楽器を手放すこともあります。しかし幸いにも私には本当に多くのジャンルの仲間が居て、彼らは私に無いものを皆持っているので、彼らと話をしているだけで視野が開けて来るのです。そんな仲間のお蔭で何とか今でやって来れました。

最近は色々な方と再会したり、共演したりすることが何度となく続いています。また私を支えてくれる方々の温かさを感じる事も沢山ありました。本当に人間というのは色々な人と関わり、そのアンサンブルの中でこそ生きているのだな、と実感する日々です。

さて、今週は大久保のルーテル教会で、郡司敦君の曲を演奏してきます。久しぶりにViolinの中島ゆみ子さん、Celloのエリック・ウイリアムスさん、Pianoの西尾杏子さん、筝の中島裕康君、そして尺八の田中黎山君と共演です。

日々色々な仲間の声に囲まれて本当に嬉しく思います。そしてまた私も仲間達のにとって一つの声でありたいと思うのです。

昨日は定例の第83回琵琶樂人倶楽部で「永田錦心」の特集をやってきました。

昨日は定例の第83回琵琶樂人倶楽部で「永田錦心」の特集をやってきました。

![IMG_3405[1]](https://biwa-shiotaka.com/wp-content/uploads/2014/11/465cfda3.jpg)

馬場さんは京都の方で、万葉集や源氏物語を奈良・平安時代の発声とアクセントで読まれる方です。彼女の朗読ではまだ近現代の作品しか聞いたことは無いのですが、是非古典ものも聴いてみたいです。これまで宇治の源氏物語ミュージアムなどで上演。TVなどでも放映されています。

馬場さんは京都の方で、万葉集や源氏物語を奈良・平安時代の発声とアクセントで読まれる方です。彼女の朗読ではまだ近現代の作品しか聞いたことは無いのですが、是非古典ものも聴いてみたいです。これまで宇治の源氏物語ミュージアムなどで上演。TVなどでも放映されています。 先日も生の声を聴きながら、その声質に魅了されました。朗読の技術も凄いのだと思いますが、あの声は彼女の独自のものですね。唄い手にしても朗読家にしても、もともとの声質に魅力があるというのは素晴らしい資質だと思います。

先日も生の声を聴きながら、その声質に魅了されました。朗読の技術も凄いのだと思いますが、あの声は彼女の独自のものですね。唄い手にしても朗読家にしても、もともとの声質に魅力があるというのは素晴らしい資質だと思います。

少なくとも私は自分の考える音楽が在り、それを舞台で表現しているので、声を使うにしても最終的には旧来の琵琶の弾き語りの形ではなく、全く独自の形で言葉を扱い、曲を作って行くと思います。先ずは器楽としての琵琶楽の確立が一番の命題ですが、その先には声と琵琶という普遍的な組み合わせも当然見えて来ています。今生でそこまで行きつけるかどうか判りませんが、素晴らしい魅力的な声を持っている諸先輩方々と、お付き合いさせて頂くのは、本当に勉強になります。世界もぐっと広がりますね。

少なくとも私は自分の考える音楽が在り、それを舞台で表現しているので、声を使うにしても最終的には旧来の琵琶の弾き語りの形ではなく、全く独自の形で言葉を扱い、曲を作って行くと思います。先ずは器楽としての琵琶楽の確立が一番の命題ですが、その先には声と琵琶という普遍的な組み合わせも当然見えて来ています。今生でそこまで行きつけるかどうか判りませんが、素晴らしい魅力的な声を持っている諸先輩方々と、お付き合いさせて頂くのは、本当に勉強になります。世界もぐっと広がりますね。 先ずは、雨の中の明治神宮秋の大祭。明治神宮では春と秋に大きな催しがあり、舞楽や能、邦楽等の奉納舞台があるのですが、今回は雅楽で13年ぶりに上演するという演目もあり、楽しみにして行きました。

先ずは、雨の中の明治神宮秋の大祭。明治神宮では春と秋に大きな催しがあり、舞楽や能、邦楽等の奉納舞台があるのですが、今回は雅楽で13年ぶりに上演するという演目もあり、楽しみにして行きました。 我らが愛子姐さんも勿論登場。最近は撥を薩摩のものに変えて、更にパワーアップしてます。こういう自由な発想と感性を思いっきり羽ばたかせる事が出来るのが高円寺!。姐さんも相変わらずいい感じでした。

我らが愛子姐さんも勿論登場。最近は撥を薩摩のものに変えて、更にパワーアップしてます。こういう自由な発想と感性を思いっきり羽ばたかせる事が出来るのが高円寺!。姐さんも相変わらずいい感じでした。

私は普段からなるべく色々なジャンルの舞台を観るようにしているのですが、どんなジャンルでも言える事は、上手だからといって魅力あるものには決してならないという事です。高円寺フェスでも、多分もうプロとして仕事しているんだろうな、というバンドもいくつかありましたが、魅力あるグループ(人)というのは、上手だけではないですね。三番叟なんかも、どれだけ稽古しているんだろうという位に技術的には見事でしたが、上手という以上に、何より舞台が新鮮なんです。とてもフレッシュなのです。

私は普段からなるべく色々なジャンルの舞台を観るようにしているのですが、どんなジャンルでも言える事は、上手だからといって魅力あるものには決してならないという事です。高円寺フェスでも、多分もうプロとして仕事しているんだろうな、というバンドもいくつかありましたが、魅力あるグループ(人)というのは、上手だけではないですね。三番叟なんかも、どれだけ稽古しているんだろうという位に技術的には見事でしたが、上手という以上に、何より舞台が新鮮なんです。とてもフレッシュなのです。

色々な分野に触れ、多くの方々と接しているからこそ、自分というものが客観的に見えると思う事が、この所多くなりました。「離見の見」という言葉は日々の中でも思う事が多いのです。左の写真は先日の阿佐ヶ谷ジャズストリートでの一コマ。久しぶりにジャズギターで参戦しましたが、(フルートは吉田一夫君)いつもとは違った面から自分が見えて、改めて琵琶人としても自覚が持てました。いろんな仲間が居て、様々な声に囲まれているからこそ、自分というものが見えてきます。何か一つの世界しか見えていない状態では、自分が何者なのかなかなか解りませんし、発展して行きずらいものです。自分とは違う多くの個性、感性、もの、世界に触れる事によって、音楽家は己を見つめ、より多くの素晴らしい音楽生み出して行けるのだと思います。

色々な分野に触れ、多くの方々と接しているからこそ、自分というものが客観的に見えると思う事が、この所多くなりました。「離見の見」という言葉は日々の中でも思う事が多いのです。左の写真は先日の阿佐ヶ谷ジャズストリートでの一コマ。久しぶりにジャズギターで参戦しましたが、(フルートは吉田一夫君)いつもとは違った面から自分が見えて、改めて琵琶人としても自覚が持てました。いろんな仲間が居て、様々な声に囲まれているからこそ、自分というものが見えてきます。何か一つの世界しか見えていない状態では、自分が何者なのかなかなか解りませんし、発展して行きずらいものです。自分とは違う多くの個性、感性、もの、世界に触れる事によって、音楽家は己を見つめ、より多くの素晴らしい音楽生み出して行けるのだと思います。