先日、池袋の東京芸術劇場にて「音楽大学オーケストラフェスティバル」を聴いて来ました。

11月16日は 芸大と昭和音大

11月24日は 上野学園と武蔵野音大と洗足学園

12月6日は 国立音大と桐朋音大

そして私が行ったのは12月7日で、東邦音大と東京音大を聴いて来ました。其々新作のファンファーレでエールを送り合い、それからオケの演奏という形式で、東邦音大がブラームスの4番、東京音大がR・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」。さすが音大生、技術もしっかりとしていてどちらも良かったですが、曲が派手なこともあり、東京音大の方が盛り上がりましたね。

ファンファーレの方は東邦のトランペットのトップの方が実にいい音を出していて、元ブラバンのラッパ吹きとしては拍手が大きくなってしまいました。島崎智徳さんの作曲も秀逸でした。

東邦音大の指揮は同校の准教授でもある田中良和さん、東京音大の指揮は川瀬賢太郎さん。川瀬さんはまだ30歳の若さで、その指揮ぶりは実に明快でダイナミック。好感が持てました。将来が楽しみですね。

世阿弥

世阿弥

世阿弥は「時分の花」という事を言っています。若さゆえの魅力も認めつつ、それは本当の花ではない、という戒めを持って・・・・。

私の頭では世阿弥の言葉の解説などても出来ませんが、若さには何物にも代えがたい花があると常々思っています。先日の学生たちの演奏にもそれは感じました。若さには確かに稚拙な所も多々あるでしょう。しかし新鮮な魅力も又あります。若さというものが持つ、肉体的、精神的エネルギーは明らかに成熟したベテランのそれとは違います。たとえ未熟なものがあったとしても、その若さの持つ魅力は大いに評価してあげたいと思っています。

しかし世阿弥の言うように、それに溺れてはいけないし、そこを最高点だと思ってもいけない。

また残念ですが、若さの持つ魅力が歪んでいる例もよく見かけます。 まあ勘違いも奢りも若き日には許されるとはいえ、自分をエリートだと思い込むような姿にはフレッシュさは感じないですね。逆に嫌なものを感じます。邦楽では、自分を選ばれた人間だと思い込む例が目につきます。それがその人の器なのかもしれませんが、師匠はもっと愛を持って育てなければ・・・。

まあ勘違いも奢りも若き日には許されるとはいえ、自分をエリートだと思い込むような姿にはフレッシュさは感じないですね。逆に嫌なものを感じます。邦楽では、自分を選ばれた人間だと思い込む例が目につきます。それがその人の器なのかもしれませんが、師匠はもっと愛を持って育てなければ・・・。

人間が奢ったり、勘違いしたり、悩んだり、迷ったりする時、小さな枠に囚われていることが多いのではないでしょうか。「名取ならそれなりに立派でなくてはいけない」「この世界で私はそれなりの位置に居るはずだ」etc.・・・キリが無いですが、何かの枠の中で己というものを見てしまっていると、こういう発想になってしまいます。

音楽をやるのに肩書きは要らないし、聴く方だって、余計な衣が付いていない方が素直に聴ける。そういうものから解放されてゆくのが音楽や芸術のよいところです。しかしがっちりと鎧を着たがる人が多いのは何故でしょう・・・・?。若さの魅力、無垢で新鮮な魅力とは、そういう囚われが無いからこそ溢れて来るのだと思います。

実は、若い花の魅力から、どう次の花を咲かせて行けばよいか、そこが大変に難しいのです。「あの頃は良かった」なんていう人は、若き日の花を、それから先へと育てられなかったという事です。花を育てるには、自分の周りに良き先輩や教師が居るという事が大切ですね。自分では自分の事はなかなか見えないので、自分からアドヴァイスを求めない限り、指摘してくれる人等居ないものです。またそんな良き先輩を得るのもその人の花ゆえであるのでしょう。

花を良い形で育てて行くのは本当に大変で、育たないことが多いものです。20代の頃は皆それなりの花を持っていると思いますが、30代に入る頃には、その花が次の段階へと進んで行く人と、萎んでしまう人がはっきりと分かれて行くものです。本人の資質や器の問題とは思いますが、年齢を重ねれば重ねる程に、技量や知識などよりもそうした資質や器こそが問われてゆきます。それこそが「花」とも言えます。

自分への自戒も込めて言えば、ほとんどの方は「頑張る=頭を固くする」という状態になってしまいがちです。自分にとって都合の良い意見しか聞かず、且つ小さな枠の中で優等生になりたがる。それでは見えるものも見えなくなってしまいます。若者には、是非耀くような花をもっと先へとつなげていって欲しいですね。

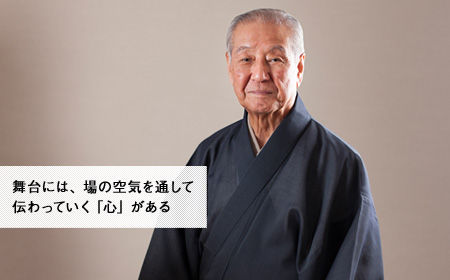

戯曲公演「良寛」で御一緒させて頂いている津村禮次郎先生

私の「時分の花」は果たして、花として開いているのだろうか・・・・・。

先日、年末恒例の創心会をやってきました。

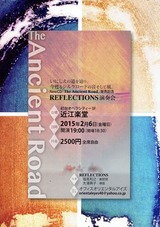

毎年初台のオペラシティーの中に在る小さな音楽サロン近江楽堂を借りて、年末にやっているのですが、今年は語り手3人と琵琶による琵琶語り勧進帳をやろうという事で、琵琶樂人倶楽部で一緒の古澤月心さん、そして勧進帳初演の時に語り手の一人として唄っていた、大ベテランの山下晴楓先生を迎え、更には尺八の田中黎山君も入れて、新たな形で勧進帳をやってみました。

テーマは「古から現代へ」。よく私が掲げているテーマですが今回は、明治を代表する「石童丸」、戦後の物語琵琶といわれる「勧進帳」、そして現代の私の作曲作品という内容にして、近代から現代というくくりで構成してみました。「勧進帳」も琵琶の手は、水藤錦穣氏の手を参考に私が作ったもので、イントロや後半の合奏部分には尺八も入れて作曲しました。

出来の方はまずまずと言ったところなのですが、共演させてもらった山下晴楓先生には色々と教わることが多かったです。私がどう編曲しても、「自由でいいんじゃないの」という具合に、柔軟に対応してくれて、けっして以前やった通りの形に固執しない所が嬉しかったですね。こうしてまた歴史が繋がって行くんだな、という実感がありました。

出来の方はまずまずと言ったところなのですが、共演させてもらった山下晴楓先生には色々と教わることが多かったです。私がどう編曲しても、「自由でいいんじゃないの」という具合に、柔軟に対応してくれて、けっして以前やった通りの形に固執しない所が嬉しかったですね。こうしてまた歴史が繋がって行くんだな、という実感がありました。

私は伝統を受け継ぐような立場にもないし、古典をやっている等という意識もありません。ただ古くから伝えられている琵琶楽の最前線にいるという想いだけがあります。いつも書いている永田錦心や鶴田錦史も、その時々に於いての最前線だったのではないでしょうか。その最前線に居た彼らの姿こそが私の理想です。だから残された作品を勉強こそすれ、そのまま演奏する事に意味を感じません。もし永田や鶴田の音楽を古典として扱いたいのなら、その古典に対し、自分なりの哲学と答えを持って、彼らの音楽を新しい命として演奏するようにしなければ、質の悪いコピー以上のものにはならない、と思っています。

過去の遺産の素晴らしさを知れば知るほど、それをなぞる事は

過去の遺産の素晴らしさを知れば知るほど、それをなぞる事は とても出来ないという思えて仕方がないのです。だからこそ先人がどのような想いでその音楽を創り上げたのか、そこに想いが至ります。古典を研究する土台と哲学が持たなければ、とても琵琶の演奏は出来ません。そして何よりも溢れんばかりの創造性で音楽を作って行く志と姿勢が無ければ、とても舞台に立っていられません。

とても出来ないという思えて仕方がないのです。だからこそ先人がどのような想いでその音楽を創り上げたのか、そこに想いが至ります。古典を研究する土台と哲学が持たなければ、とても琵琶の演奏は出来ません。そして何よりも溢れんばかりの創造性で音楽を作って行く志と姿勢が無ければ、とても舞台に立っていられません。

私も永田や鶴田のように最先端を走り続けていたいのです。私のやっていることがろくでもなければ、後には続かないだろうし、もしそこに素晴らしいものがあれば、何かしらの形で残って行くでしょう。

私が就いた先生方は皆、一様に「自由にやれ」と言ってくれました。「こうしなさい」という先生は一人もいなかった。本当に良き師に巡り会ってきたと思います。だから「伝統を受け継ぐ」だの「古典の継承」だのそういう型にはまった思考をすることは、私にはありませんし、言われたこともありません。ありがたい教育だったと思います。そんな師に恵まれたこともあって、私はどこまで行っても自分の音楽を表現する事に没頭しているのです。そしてそれがこれまで私が就いてきた師匠たちの教えだと思っています。

今後はいつも書いているように、私は琵琶の器楽的な側面を追求しようと思っています。声に関しては従来の節やコブシに乗せた琵琶唄ではない形で、自分の琵琶楽の中の一つの要素として取り組んで行こうと思っています。これが私の琵琶楽の最先端であり、また言い方を変えれば、永田、鶴田に対する継承です。

久しぶりに先人の作った曲を自分なりに演奏してみて、想いが募りました。

先日、観世流の小島英明先生率いる碧風會の公演を観に行きました。

小島先生は、5月の戯曲公演「良寛」にもお越し頂き、また知人を介した御縁もあるので、是非小島先生の舞台を拝見したいと思っていました。

今回は「鉢木」という初めて観る演目で、ひた面による舞台でしたが、小島先生が真摯に取り組む姿に大変さわやかなものを感じました。まだまだ本人としては課題もいっぱいあるのでしょうが、是非この姿勢で次世代を担っていただきたいと思いました。またこの公演ではベテランの狂言師 野村萬さんも出演されていて、ベテランと小島先生のようなこれからを担う中堅との芸の対比など興味深く堪能させて頂きました。

世阿弥は「時分の花」という事を言っておりますが、今回はかなり若い狂言師の方も出ていて、それぞれの時の花を見たような気がしました。こうした舞台で、色々な花が咲き、見ることが出来るというのは、そのまま能の器の大きさを感じますね。琵琶は個人芸という事もありますが、何でも自分でやろうとして小さな世界から抜け出せない例が多いのです。これからどんどん変えて行かなければ!!

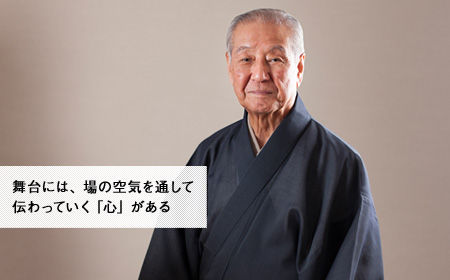

インタビュー記事より転載

インタビュー記事より転載

それにしてもベテランの野村萬さんの演技には感服しました。すべてに気負いやケレンがなく、役そのものを素直なまでに演じている。ここまで辿り着くにはどれだけの時間が積み重なった事だろう、と想いながら見ていました。動きといい声といい、実に見事に自然でその表現力は素晴らしかった。80代にしてこの声は凄すぎる。衰えどころか、並み居る出演者の誰よりも響いていました。芸というものは果てしのない道なのだな、と感じずにはいられませんでした。

私にとって「果てが無い」と感じている事は色々とあるのですが、最近特に気になっている事は、リズムです。先日もニューアルバムのレコーディングをしていて感じましたが、リズムに関してはまだまだ辿り付けないものを感じています。

私には現代邦楽というものがどうにもしっくりと来ません。その一番の原因はリズムだと思っています。クラシックを基本とした、あのジャストに乗るリズム感では、邦楽器は本来の魅力を発揮できないのではないかと思えて仕方がないのです。 例えばパコ・デ・ルシアはジャズのアル・ディ・メオラやチックコリアと組んでも、柔軟に共演者の音楽には対応して行きますが、何処まで行ってもフラメンコです。そこが魅力なのです。フラメンコのリズムと感性で世界のジャンルと共演したからこそ、世界の人がそれに感動したのです。

例えばパコ・デ・ルシアはジャズのアル・ディ・メオラやチックコリアと組んでも、柔軟に共演者の音楽には対応して行きますが、何処まで行ってもフラメンコです。そこが魅力なのです。フラメンコのリズムと感性で世界のジャンルと共演したからこそ、世界の人がそれに感動したのです。

高橋竹山は何処へ行ってもけっして洋楽ではありませんでした。あの津軽の匂いこそが魅力であり、またあの独特のリズム感や風情を世界に向けて発信したからこそ評価されたのだと思います。 民俗芸能の域を超えて世界に飛びだして行った竹山の志を、どうして継ぐ人が居なかったのか不思議でなりません。三味線でロックギターばりに弾いたところで、そんな物真似芸を誰が喜ぶのですか?。

民俗芸能の域を超えて世界に飛びだして行った竹山の志を、どうして継ぐ人が居なかったのか不思議でなりません。三味線でロックギターばりに弾いたところで、そんな物真似芸を誰が喜ぶのですか?。

五線譜を使おうが、クラシックの曲をやろうが、邦楽は何処までも邦楽であるべきです。クラシックもジャズも勿論素晴らしいけれど、私達は私達の音楽を世界に向けて演奏する事こそ、邦楽に携わる我々のあるべき姿ではないでしょうか。

世界の音楽を色々と聴いていると、フラメンコのように前に突っ込んで行くようなリズム感のものが結構多く、テンポも曲の後半に従って速くなって行くものが多いのです。雅楽もどんどん早くなります。むしろクラシックのようなジャストなテンポ感や、ドレミの音程感覚の音楽の方が特殊なのだという事が判ると思います。これを民族音楽という事で簡単に片づけることは出来ません。インド音楽もアラブの音楽もクラシック以上の歴史があり洗練されています。我々の邦楽も全くドレミではないし、リズムも違うのです。そうした世界の洗練を極めた音楽が現代の日本に紹介されていないだけの事であって、世界の音楽に優劣はつけられません。そしてクラシックが音楽のスタンダードではないという事も認識すべきです。パコや竹山は、何をやっても、どこで演奏しても決して自分の内に在る魂は失わなかったではないですか!。

REFLECTIONSではシルクロードから伝わり、日本で熟成した雅楽を通奏低音とし、汎アジアというものを目標にしていますので、自然とクラシック式でない突っ込んで行くようなリズムが気になります。そういうものは雅楽の中にもありますし、能の囃子などを聴いても、声明を聴いても感じます。あのリズム感は確かに我々の中に残っていると思います。

何をやっても、何処へ行っても、この風土から授かった自分達独自のリズムを持っていたいのです。クラシックのリズムで弾くことが洗練ではないし、色々な面でグローバリズムに汚染されてしまっては、既に邦楽とは言えないと私は思っています。

前作「風の軌跡」ではまだ私の中でリズム感に関してに迷いがあり、

前作「風の軌跡」ではまだ私の中でリズム感に関してに迷いがあり、 ジャストや8ビート風に乗ったりしている所と、前に突っ込んで行くところが混在していましたが、今回の「「The Ancient Road」ではかなり突っ込み気味に意識して弾いてみました。これが正解なのかどうか私にはまだ答えは出ていませんが、汎アジアを標榜しているREFLECTIO

ジャストや8ビート風に乗ったりしている所と、前に突っ込んで行くところが混在していましたが、今回の「「The Ancient Road」ではかなり突っ込み気味に意識して弾いてみました。これが正解なのかどうか私にはまだ答えは出ていませんが、汎アジアを標榜しているREFLECTIO

NSとしては、これが現時点での答えなのです。いずれにしろリズムに関しては果ての無いものだと思っています。

私のやっている音楽が、どのように評価されるか判りません。しかし私は私が考える最善のものをやるしかないのです。永田錦心や鶴田錦史もきっとそうだったのではないでしょうか・・・・?これからも私の姿勢は変わりようが無いのです。この姿勢がそのまま私の音楽なのですから。

果ては無いですね。

先日、7枚目となるニューアルバム「The Ancient Road」の録音をやってきました。場所は相模湖交流ホール。会場(左写真)はこんな感じ。私は何時も響きの良いホールを借り切って録音するのですが、ここの響きは大変気に入りました。奏者ごとにマイクを立てるマルチ録音でなく、DPA4006というマイクを1m~2m離して(曲に合わせてセッティングします)一発録りします。後でスタジオで細かく修正する事は出来ないのですが、その分素晴らしい響きが録れます。デュオの曲では、どちらかが間違えてしまうと、もう一度録り直しという、まるでLP時代と同じような現場ですが、こういう緊張感も時には良いものです。

先日、7枚目となるニューアルバム「The Ancient Road」の録音をやってきました。場所は相模湖交流ホール。会場(左写真)はこんな感じ。私は何時も響きの良いホールを借り切って録音するのですが、ここの響きは大変気に入りました。奏者ごとにマイクを立てるマルチ録音でなく、DPA4006というマイクを1m~2m離して(曲に合わせてセッティングします)一発録りします。後でスタジオで細かく修正する事は出来ないのですが、その分素晴らしい響きが録れます。デュオの曲では、どちらかが間違えてしまうと、もう一度録り直しという、まるでLP時代と同じような現場ですが、こういう緊張感も時には良いものです。

録音のエンジニアは、もうファーストアルバムからずっとお世話になっている小川洋さん。私の関わるCDはほとんどが小川さんにやってもらってますが、私の音楽を深く理解してくれて、どんな音源を録りたいか10年以上もじっくり膝を交えて話をしてきましたので、セッティングから何から全てをお任せしています。

今回は前作「風の軌跡」と同じく樂琵琶と横笛の作品集。古典雅楽を少しアレンジしたものから、シルクロードへと想いを馳せた作品、笛の独奏曲、樂琵琶の独奏曲と色々とヴァリエーションが有ります。勿論全て私の作曲作品です。乞うご期待!!

毎回レコーディングをすると自分の技術の無さを痛感します。琵琶でレコーディングを初めて約15年程。自分のリーダアルバムが7枚。他の方のアルバム参加が6枚。他にお仕事としての録音は色々ありますが、まあ毎年のように録音の機会がある訳です。その度に、もっともっと高い技術が必要だと噛みしめるように思うのですが、中々そう簡単にはレベルアップはしませんね。

毎回レコーディングをすると自分の技術の無さを痛感します。琵琶でレコーディングを初めて約15年程。自分のリーダアルバムが7枚。他の方のアルバム参加が6枚。他にお仕事としての録音は色々ありますが、まあ毎年のように録音の機会がある訳です。その度に、もっともっと高い技術が必要だと噛みしめるように思うのですが、中々そう簡単にはレベルアップはしませんね。

私の音楽は何よりも世界観が優先です。私の作曲作品集ですから、「どんな音楽なのか」という所が一番重要。とはいえ正確に弾き切る技術はやはり大切です。表現に至らないのであれば、私の音楽として成立しないのですから・・・。

毎回録音したものを聴いていると「もうちょっと何とかならないかな」なんて所や、「やり直したい」なんて所は多々ありますが、ミスの無い完璧さを求めても音楽は響かない。お上手さを追求するのではなく、音楽全体を聴いてもらうためにも、目先の綺麗さに囚われないよう、常に心がけてます。しかしながらレコーディングをする度に、何時も共演しているクラシックの演奏家の技術の高さが思い出されます。私にもあの技術が有ればな~~なんて、まだまだ業が深いですな。パガニーニのように飛び抜けた技術があればこそ見える世界もあるのでしょうね。

私は流派の曲や古典曲を舞台では演奏しません。新しいものを作るには古きを知らなくては創れないので、常に、能や雅楽、歌舞伎、長唄、平曲等々聴いたりやったりしていますが、あくまでそれらを土台として自分の音楽を作り、表現するのが私の仕事だと思っています。宮城道雄も永田錦心も鶴田錦史もそうだったように・・・。そういうやり方は邦楽や雅楽のそれとは違うかもしれませんが、何処まで行っても私には自分の道しか歩けないようです。

まだまだ作りたい曲は山ほどあります。ただ想いだけが泉の如く出ていても、音楽には成りません。その想いを音楽に結実させて初めて舞台にかけることが出来るのです。

私の作品が次世代にも届くことを願って、また今日から気持ちも新たに頑張ります。

REFLECTIONSのコンビももう見よう見まねで始めた頃から14,5年になります。最初は薩摩琵琶と笛で曲を作っていましたが、大浦さんに樂琵琶を勧められて、樂琵琶と笛のデュオREFLECTIONSとしてやり出して約10年。このコンビでCDを出し始めてから8年が経ちました。これまでは作曲家的な面が強く、只管作曲しては演奏会に掛けて、常に新作新作と追われる様にやってきましたが、大分REFLECTIONSらしい曲もそろってきましたので、これからは演奏家として、レパートリーの熟成と洗練をして行こうと思います。

REFLECTIONSのコンビももう見よう見まねで始めた頃から14,5年になります。最初は薩摩琵琶と笛で曲を作っていましたが、大浦さんに樂琵琶を勧められて、樂琵琶と笛のデュオREFLECTIONSとしてやり出して約10年。このコンビでCDを出し始めてから8年が経ちました。これまでは作曲家的な面が強く、只管作曲しては演奏会に掛けて、常に新作新作と追われる様にやってきましたが、大分REFLECTIONSらしい曲もそろってきましたので、これからは演奏家として、レパートリーの熟成と洗練をして行こうと思います。

昨年、フラメンコの川崎さとみさんのリサイタルで演奏した時にも思いましたが、前に突っ込んで行く位の勢いやリズム感でちょうど良い。ジャストのノリではあの感情を鷲掴みするようなフラメンコの熱情はとても表現出来なのです。

昨年、フラメンコの川崎さとみさんのリサイタルで演奏した時にも思いましたが、前に突っ込んで行く位の勢いやリズム感でちょうど良い。ジャストのノリではあの感情を鷲掴みするようなフラメンコの熱情はとても表現出来なのです。

まあ勘違いも奢りも若き日には許されるとはいえ、自分をエリートだと思い込むような姿にはフレッシュさは感じないですね。逆に嫌なものを感じます。邦楽では、自分を選ばれた人間だと思い込む例が目につきます。それがその人の器なのかもしれませんが、師匠はもっと愛を持って育てなければ・・・。

まあ勘違いも奢りも若き日には許されるとはいえ、自分をエリートだと思い込むような姿にはフレッシュさは感じないですね。逆に嫌なものを感じます。邦楽では、自分を選ばれた人間だと思い込む例が目につきます。それがその人の器なのかもしれませんが、師匠はもっと愛を持って育てなければ・・・。

出来の方はまずまずと言ったところなのですが、共演させてもらった山下晴楓先生には色々と教わることが多かったです。私がどう編曲しても、「自由でいいんじゃないの」という具合に、柔軟に対応してくれて、けっして以前やった通りの形に固執しない所が嬉しかったですね。こうしてまた歴史が繋がって行くんだな、という実感がありました。

出来の方はまずまずと言ったところなのですが、共演させてもらった山下晴楓先生には色々と教わることが多かったです。私がどう編曲しても、「自由でいいんじゃないの」という具合に、柔軟に対応してくれて、けっして以前やった通りの形に固執しない所が嬉しかったですね。こうしてまた歴史が繋がって行くんだな、という実感がありました。 過去の遺産の素晴らしさを知れば知るほど、それをなぞる事は

過去の遺産の素晴らしさを知れば知るほど、それをなぞる事は とても出来ないという思えて仕方がないのです。だからこそ先人がどのような想いでその音楽を創り上げたのか、そこに想いが至ります。古典を研究する土台と哲学が持たなければ、とても琵琶の演奏は出来ません。そして何よりも溢れんばかりの創造性で音楽を作って行く志と姿勢が無ければ、とても舞台に立っていられません。

とても出来ないという思えて仕方がないのです。だからこそ先人がどのような想いでその音楽を創り上げたのか、そこに想いが至ります。古典を研究する土台と哲学が持たなければ、とても琵琶の演奏は出来ません。そして何よりも溢れんばかりの創造性で音楽を作って行く志と姿勢が無ければ、とても舞台に立っていられません。

例えばパコ・デ・ルシアはジャズのアル・ディ・メオラやチックコリアと組んでも、柔軟に共演者の音楽には対応して行きますが、何処まで行ってもフラメンコです。そこが魅力なのです。フラメンコのリズムと感性で世界のジャンルと共演したからこそ、世界の人がそれに感動したのです。

例えばパコ・デ・ルシアはジャズのアル・ディ・メオラやチックコリアと組んでも、柔軟に共演者の音楽には対応して行きますが、何処まで行ってもフラメンコです。そこが魅力なのです。フラメンコのリズムと感性で世界のジャンルと共演したからこそ、世界の人がそれに感動したのです。 民俗芸能の域を超えて世界に飛びだして行った竹山の志を、どうして継ぐ人が居なかったのか不思議でなりません。三味線でロックギターばりに弾いたところで、そんな物真似芸を誰が喜ぶのですか?。

民俗芸能の域を超えて世界に飛びだして行った竹山の志を、どうして継ぐ人が居なかったのか不思議でなりません。三味線でロックギターばりに弾いたところで、そんな物真似芸を誰が喜ぶのですか?。

前作「風の軌跡」ではまだ私の中でリズム感に関してに迷いがあり、

前作「風の軌跡」ではまだ私の中でリズム感に関してに迷いがあり、 ジャストや8ビート風に乗ったりしている所と、前に突っ込んで行くところが混在していましたが、今回の「「The Ancient Road」ではかなり突っ込み気味に意識して弾いてみました。これが正解なのかどうか私にはまだ答えは出ていませんが、汎アジアを標榜しているREFLECTIO

ジャストや8ビート風に乗ったりしている所と、前に突っ込んで行くところが混在していましたが、今回の「「The Ancient Road」ではかなり突っ込み気味に意識して弾いてみました。これが正解なのかどうか私にはまだ答えは出ていませんが、汎アジアを標榜しているREFLECTIO 先日、7枚目となるニューアルバム「The Ancient Road」の録音をやってきました。場所は相模湖交流ホール。会場(左写真)はこんな感じ。私は何時も響きの良いホールを借り切って録音するのですが、ここの響きは大変気に入りました。奏者ごとにマイクを立てるマルチ録音でなく、DPA4006というマイクを1m~2m離して(曲に合わせてセッティングします)一発録りします。後でスタジオで細かく修正する事は出来ないのですが、その分素晴らしい響きが録れます。デュオの曲では、どちらかが間違えてしまうと、もう一度録り直しという、まるでLP時代と同じような現場ですが、こういう緊張感も時には良いものです。

先日、7枚目となるニューアルバム「The Ancient Road」の録音をやってきました。場所は相模湖交流ホール。会場(左写真)はこんな感じ。私は何時も響きの良いホールを借り切って録音するのですが、ここの響きは大変気に入りました。奏者ごとにマイクを立てるマルチ録音でなく、DPA4006というマイクを1m~2m離して(曲に合わせてセッティングします)一発録りします。後でスタジオで細かく修正する事は出来ないのですが、その分素晴らしい響きが録れます。デュオの曲では、どちらかが間違えてしまうと、もう一度録り直しという、まるでLP時代と同じような現場ですが、こういう緊張感も時には良いものです。

毎回レコーディングをすると自分の技術の無さを痛感します。琵琶でレコーディングを初めて約15年程。自分のリーダアルバムが7枚。他の方のアルバム参加が6枚。他にお仕事としての録音は色々ありますが、まあ毎年のように録音の機会がある訳です。その度に、もっともっと高い技術が必要だと噛みしめるように思うのですが、中々そう簡単にはレベルアップはしませんね。

毎回レコーディングをすると自分の技術の無さを痛感します。琵琶でレコーディングを初めて約15年程。自分のリーダアルバムが7枚。他の方のアルバム参加が6枚。他にお仕事としての録音は色々ありますが、まあ毎年のように録音の機会がある訳です。その度に、もっともっと高い技術が必要だと噛みしめるように思うのですが、中々そう簡単にはレベルアップはしませんね。