今年もいよいよ押し詰まってまいりました。新玉の春も待ち遠しいですが、年末は一年をゆっくりと振り返る良き時ですね。

今年も本当に色々とお仕事させて頂きました。毎月定例の琵琶樂人倶楽部も何と80回を越え、その他紆余曲折ありながらも充実した一年となりました。ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。

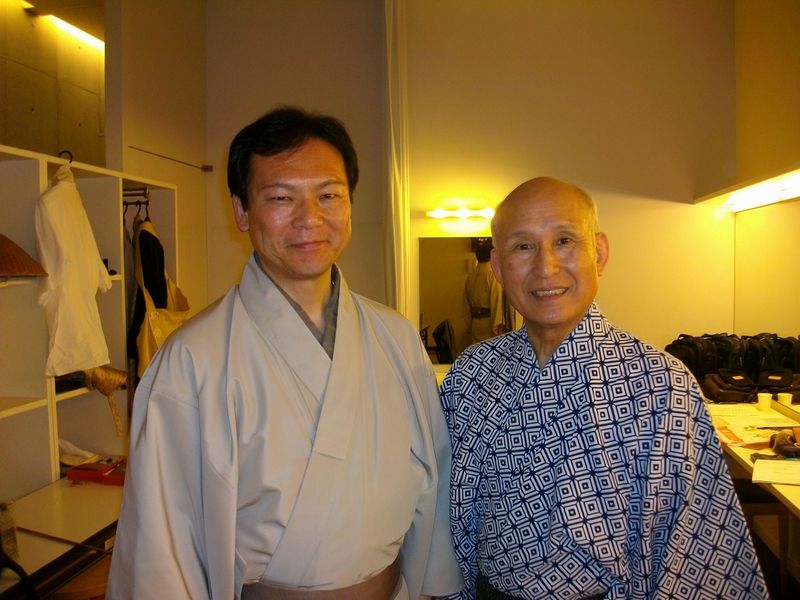

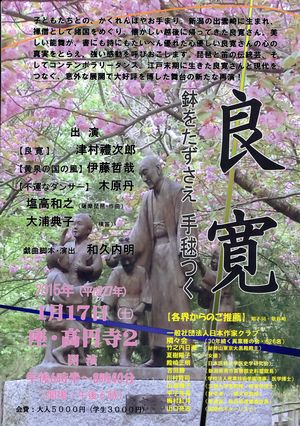

何と言っても今年は、戯曲公演「良寛」が大きな仕事でしたね。作曲演奏全て音楽面を私が担当させてもらったのですが、津村禮次郎先生、伊藤哲哉さんという大ベテランの方々と共演させて頂き、脚本演出の和久内先生ともじっくり膝付きあわせてお付き合いが出来、本当に多くの事を学びました。出雲崎への取材旅行も良い経験でした。1月は再々演がありますので、もう気合もばっちり入っています。

また江戸手妻の藤山新太郎先生とは、昨年に増して本当に多くの仕事をさせてもらい、色々な経験をさせて頂きました。日本橋劇場での水芸は豪華でしたね。来年も2月に、手妻&琵琶のコンビで福島に行ってきます。

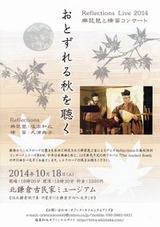

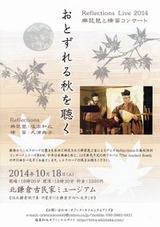

自分の演奏会も、恒例の創心会、REFLECTIONSでの演奏等々、多くのお仕事をさせて頂きました。

そして今年は色々な舞台も観に行きました。琵琶、歌舞伎、能は勿論の事、バレエ、オペラ、オーケストラ、合唱など大舞台から、サロンコンサートやライブまで・・。映画も色々観ました。「レ・ミゼラブル」で感激し、「パガニーニ」で熱狂し、かなり沢山の感動をもらい、また色々考えさせられました。

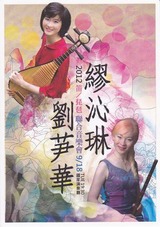

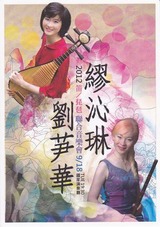

2012ノ9月に台湾の琵琶奏者 劉芛華さんが、私の作品「Sirocco」をリサイタルで取り上げてくれたのですが、その報告も兼ねて春に、その時のパンフレットやライブ録音のCD、DVDなど持って訪ねて来てくれました。私の作品初の海外での上演がかなった事は嬉しかったですね。また今年は私のこれまでの作品が全てネット配信されるようになったり・・・。久しぶりのジャズライブも楽しかったです。ICJC関係のお仕事では、外国の方に向けての演奏も沢山させて頂きました。何しろ目まぐるしいほどに刺激の多い一年でした。

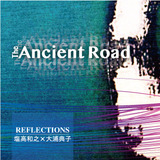

そして何と言っても今年の一番ニュースは、ニューアルバム発表です。

これで、私の樂琵琶のスタイルはほぼ完成です。これから樂琵琶に関しては洗練熟成の時期に入ります。来年は薩摩琵琶の方にも力を入れます。独奏、合奏の曲をもう少し書いて、他のどこにも無い、そして揺るぎないスタイルを作り上げようと思っています。声に関しても、従来の琵琶唄ではない、新たな形の琵琶と声というスタイルを目したい。人の引いたレールの上には乗らない!!。私独自のものを作り上げるのが私の使命です。

本当に毎年亀の歩みのようではありますが、一歩づつ自分の行くべき所へと近づいて行っている気がします。まだまだ自分でやりたい事、やるべき事が沢山ありますが、琵琶の可能性はまだまだ無限にあると感じています。私がどこまで具現化出来るか判りませんが、私の頭の中に在るものはどんどんと形にして行きますよ!!。

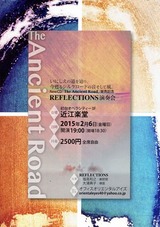

改めてお知らせしますが、年明けにはCD発売記念演奏会が、オペラシティー内の近江楽堂であります。そして「良寛」の再々演も、座高円寺Ⅱで開催されます。是非是非お越しくださいませ。

今年は諸先輩だけでなく、多くの友人達にも囲まれて、素敵な時間を過ごすことが出来ました。暖かいエールやサポートは本当に嬉しかった。これだけ沢山の愛情を頂いているんだから、どんどん素晴らしい音楽を創らなくては。それが私に与えられた仕事です。

来年もまた年末には感謝の気持ちが溢れるような一年にしたいものです。

では、皆様良いお年を。

世はクリスマスですね。琵琶の音楽はあまりおめでたいものが無いせいか、クリスマスとお正月はお呼びがかからないので、毎年この時期はのんびり年賀状書きと忘年会に勤しんでいる訳ですが、先日、三鷹の武蔵野芸能劇場にて行われた、今井勉検校の演奏会に行ってきました。

2年ほど前、すみだトリフォニーホールにて、「北斎の音楽を聴く」という催しがあり、当時私が関わっていた短大の先生から平家琵琶の演奏を依頼されて、丸コピー状態で平家琵琶の「祇園精舎」をやったことがありました。平家琵琶は、薩摩琵琶とも楽琵琶とも全く違うので、かなり苦労しましたが、それ以来平家琵琶に関心が出て、色々と聞いています。しかしながら私が参考にさせてもらった今井検校の生演奏を聴く機会がこれまでなかったので、今回は期待をして足を運びました。

今井検校のDVDはさんざん観ていたのですが、実際生演奏に接してみると、声の張り具合や、発音、細かな手の弾き方など、思っていたものとは感じが違っていました。検校は少し前に喉を傷めて、今回はセーブしながら唄っていたとの事でしたが、なかなかどうして、その声は結構エモーショナルで、晴眼者の演奏するソフトな平家琵琶の唄とは、声の出し方や唄に対する意識など明らかに違うものを感じました。盲人故の何かがあるのでしょう。

今井検校

今井検校先ずは平家琵琶研究者の薦田治子先生の講演があったのですが、その中で、「平家物語は文学ではなく、音楽なのです」という事を強調されていました。私も大いに納得です。識字率の問題もあったでしょうが、本としての平家物語が一般的になったのは平家物語が鎌倉時代に成立してからずっと後の江戸時代と言われています。

また江戸時代には、武家の嗜みとして、晴眼者が本を使って稽古した仙台系といわれるものと、今井検校のやっている盲人伝承の名古屋系という二つの系統がありました。この二つは表面上は似ているけれど、根本的に違う匂いを感じます。当時でも、嗜みとしてお稽古していたものと、生きるためにプロとして舞台で演奏していた音楽ではかなりの違いがあった事と思います。

また元々平家琵琶は京都弁を基本に出来ていると言われていますが、仙台系の方々は、皆さん普段の生活では標準語でしゃべっているせいか、譜面には忠実ですが、唄に関西系の雰囲気はあまり感じません。今井検校はしゃべる言葉からして関西系の方言が強いせいか、唄のイントネーションに関しても大きな違いを感じました。今後、この二つの系統が良い形で発展するといいですね。

私の平家琵琶「無冠」

私の平家琵琶「無冠」

平家琵琶は、薩摩琵琶などに比べるとかなり多彩な節のヴァリエーションを持っているし、使う音域も広く、ダイナミックな所もあるのですが、現代人の生活のテンポには合わないし、お稽古した人でないと、その魅力を理解するのはなかなか難しいかもしれません。現代人が聴くと眠くなってしまうというのは正直な所です。

歴史資料という側面が強い事もあって、おいそれとは変えられないのでしょうが、音楽は常に聴き手在ってこそですから、時代と共に変化して行くのが当たり前です。演奏家も普段からスマホ片手に生活している人が、昔と同じことを同じようにやっているというのは、表面的には同じ事をしていても、中身にはかなりのねじれが出て来てもおかしくはないと思います。今井検校は「盲人でないと教えない」と言っているそうですが、晴眼の現代人では、生活様式が平家琵琶をやるにはかけ離れ過ぎて難しい、と感じているのかもしれません。私も今井検校の演奏を聴いて、やはり平家琵琶は盲人伝承という所が大きな要素であると感じました。

古典音楽の伝承とは何か。それを定義付けるのは難しいですが、先ずは薦田先生が言うように「音楽」である事。そしてそれが命あるものとして受け継がれているという事だと思います。今井検校もきっと色々な事を考えておられる事でしょう。まだ検校は50代。これからもどんどんと彼なりの挑戦をしていって欲しいと思います。

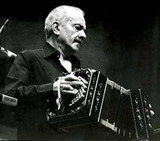

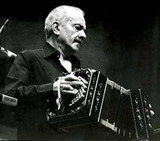

ピアソラ

ピアソラ

守・破・離とは昔から芸事で良く言われている事ですが、私が「この人は確かに受け継いでいるな」と思う人は、自分で伝承者などとはけっして言いません。むしろ異端者であり、常に挑戦して、新しいものを生み出しています。ジャズでもクラシックでも、次世代へとバトンをリレーして行った人達は最初は皆型破りでした。亡くなった後に、その人の功績が確かに歴史を繋いで行ったことを皆が知るという例が多いです。ピアソラ、パコ・デ・ルシア、ドビュッシー、ラベル、パーカー、マイルス、コルトレーン、ドルフィー、・・・・etc.皆異端どころか、破壊者でもあったと思います。しかし感性の奥底にはしっかりと先人の心を受け継いでいて、その上での旺盛な創造性が次の時代を切り開き、その世界を豊かにして、歴史を前へと進めたのです。タンゴのような民族性の強い音楽も、ピアソラによって大改革がなされましたが、当然の如く最初は「これはタンゴではない」と改革者への常套句を言われました。皆同じですね。しかし、そのピアソラの魅力に満ちた音楽がクレーメルやヨーヨー・マ、アル・ディ・メオラを熱狂させ、それこそがタンゴの伝統を次世代へと繋げ、世界に広めて行ったです。

そんな人達は皆、音楽的には謙虚過ぎる位謙虚で、且つ挑戦的で、自分の行くべき所を淡々と進みます。その姿に先人の姿が重なるのです。組織の上では守る事が一つの役目ではあるかと思いますが、心を受け継ぎ、新たなものを創り出し、時に型をも破壊する事も厭わず、最先端を走る者こそが本当の伝承者だと、私は思います。永田錦心も鶴田錦史もそうだったではないですか!!

何事も同じところで論じる事は出来ませんが、今井検校の演奏を聴いて、改めてこの魅力的な日本音楽を次の時代に響かせたいと思いました。

ニューアルバムはお蔭様で御好評頂いております。ネット配信は来年からですが、CDの方は販売が始まっていますので、是非是非聴いてみて下さい。オフィスオリエンタルアイズ、武蔵野楽器、邦楽ジャーナルHOWなどにお問い合わせくださいませ。

立て続けに樂琵琶のCDを出しましたが、私は何事に於いてもルーツという事が気になるので、琵琶楽のルーツを辿る意味でも、樂琵琶はもっと研究して行きたいと思っています。そして天邪鬼な私は、同時に最先端への憧れも常にあるのです。こういう両極への視線は、マイルスにも、ヤン・リーピンにも、バルトークにも、竹山にも、パコ・デ・ルシアにも感じます。勿論彼らと私とはレベルが違い過ぎますが、その両極への視線こそが私の音楽を創っているのです。

琵琶は音色もさることながら、その歴史も魅力ですね。琵琶を取り巻く時代や、その変遷など興味は尽きません。元々シルクロード好きな少年でしたので、琵琶に関わった以上、興味が近代に出て来た薩摩琵琶に留まる訳がないのです。音楽そのものは勿論ですが、音楽の生まれた背景というものがどうしても気になります。毎月やっている琵琶樂人倶楽部は正にそうした自分の欲求から発足した倶楽部なのです。

宮内庁楽部演奏会々場

宮内庁楽部演奏会々場

音楽は宮廷音楽から、大衆芸能、宗教音楽と色々な形態がありますが、どれか一つだけを聴くというのは私には耐えられないですね。それらは全て連動していると思うのでやはりどれも聴きたくなってしまいます。全世界の中で国家として一番長い歴史を誇る日本に生を受け、今その日本に生きているのに、その歴史のはじまりからずっと寄り添って受け継がれている雅楽に視線を向けない訳にはいかないのです。この私という存在も、奈良平安の昔からの命の連鎖がどこかで途絶えていたら、今はあり得ないのですから、長い歴史をずっとずっと生きている雅楽には興味という以上のものを感じます。

平安の文化は確かに貴族のものばかりしか伝えられていませんが、雅楽や貴族仏教があったからこそ、後の中世には平家琵琶という楽器も音楽も生まれ、能楽も生まれました。日本独自の「わび」の概念も、「余情の美」という平安時代の和歌の概念から発展し出来上がって行ったのだと思っています。近世に入り、それが「さび」へと深化して行った過程を見ても、文化は上下貴賤という区別ではとてもくくれないのです。す

べては何かしらの繋がりを持って、今の日本文化を形作っているのではないでしょうか。そして今、私がやるべき事は、琵琶楽のルーツである樂琵琶を最先端に持って行く事。それこそが私の役目!!

平安から、鎌倉、室町、江戸、近世そして現在へと続くこの歴史はダイナミックで面白いと思いませんか。中世、特に室町時代は、現代日本文化の根幹が生まれた時代。茶道、華道、能等、今一般の人が、日本を強く感じられる文化は皆この時代に出来上がったのです。当時の能や平家琵琶の活況については、文献にも多く残っていますが、読んでいると大河ドラマを見ているようなワクワク感があります。

日本には庶民も居たし、武家も貴族も居たからこそ、これらが途切れずに現代までつながっているのです。大衆芸能に偏っても、貴族文化ばかりを見ていても、日本の文化・音楽は見えて来ないと思うのです。

シルクロードコンサートツアーで立ち寄ったタシュケントのモスク

シルクロードコンサートツアーで立ち寄ったタシュケントのモスクシルクロードの音楽にも勿論大衆的なものから、宗教音楽迄色々あります。私は外側に立っているからこそ、シルクロードの音楽を自分なりに感じることが出来るように思います。渦中のただ中に入ってこそ見えるものも有るだろうし、外側に立った方が見えて来るものも有ります。日本のように良い意味の個人主義が無く、村意識が強烈に強い国では、時に外側に立って冷静にものを見つめる事はとても必要な事だと、年を経つごとによく感じます。

長い長い琵琶楽の悠久の歴史。その最先端をこれからも歩んで行きたいものです。

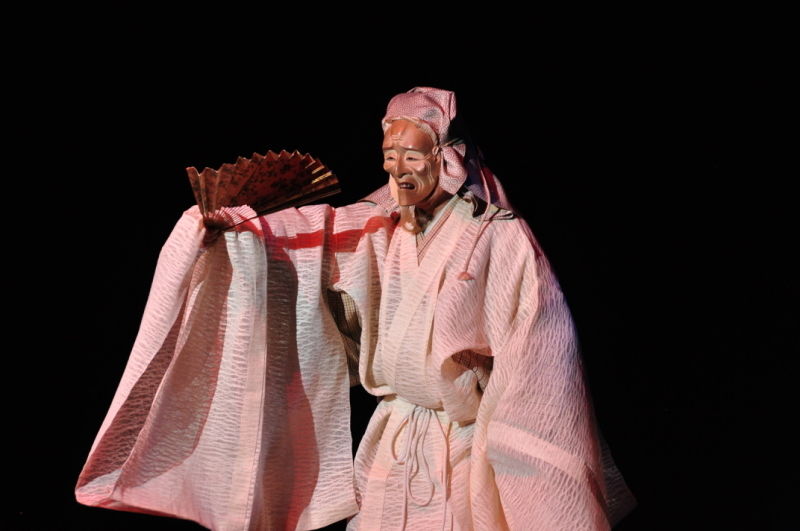

津村禮次郎先生の良寛は、もうまんまそのものという感じで、この役は津村先生しか出来ないだろうと思わせるものがあるし、黄泉の国の風役の伊藤哲哉さんの存在感はやはり圧倒的です。クリスマス返上で、皆さん稽古に勤しみ(もちろん忘年会付)、いい感じになて来ています。

津村禮次郎先生の良寛は、もうまんまそのものという感じで、この役は津村先生しか出来ないだろうと思わせるものがあるし、黄泉の国の風役の伊藤哲哉さんの存在感はやはり圧倒的です。クリスマス返上で、皆さん稽古に勤しみ(もちろん忘年会付)、いい感じになて来ています。 ラスト8分間の樂琵琶独奏と津村先生の舞だけは忘れられません。あの瞬間、時間軸を飛び越えた空間が確かに舞台の上に立ち現れていました。ああいう瞬間はそうそう体験できるものではないと思います。正に舞台の醍醐味というものを味わいましたが、時は絶え間なく流れているので、あの時をもう一度なんて思っていてもどうにもなりません。舞台でも人とのお付き合いでも、どんなものでも物事はすべて前にしか進まないものです。1月の「良寛」公演も、前回とはまた違うものが出来上がるでしょう。また出来上がらなくてはやる意味も無いと思います。

ラスト8分間の樂琵琶独奏と津村先生の舞だけは忘れられません。あの瞬間、時間軸を飛び越えた空間が確かに舞台の上に立ち現れていました。ああいう瞬間はそうそう体験できるものではないと思います。正に舞台の醍醐味というものを味わいましたが、時は絶え間なく流れているので、あの時をもう一度なんて思っていてもどうにもなりません。舞台でも人とのお付き合いでも、どんなものでも物事はすべて前にしか進まないものです。1月の「良寛」公演も、前回とはまた違うものが出来上がるでしょう。また出来上がらなくてはやる意味も無いと思います。