もうお正月気分も抜けて、いつも通りの日常になりました。年明けは戯曲公演「良寛」と、日本書紀歌謡のレクチャーコンサート、琵琶樂人倶楽部、その他お仕事が色々と入っていますので、そうのんびりもしていられません。

年初めの記事で「自らの燈火となりなさい」というお釈迦様の言葉を載せましたが、つくづく今の自分に必要な言葉だったと思っています。これは正月に読んだ本、帚木蓬生さんの「国銅」という作品に出て来た言葉なのです。帚木さんは医師でもあるので、医療関係の事がいつも作品の中に入っていて、ストーリーが興味深く、また作風にもサスペンスやちょっとホラーっぽいものから歴史もの、純文学風までヴァリエーションがあるので、何を読んでも楽しめます。この作品は奈良の大仏建立の物語なのですが、実に重厚な味わい深い作品で、漢詩や和歌、釈尊の言葉等が物語の重要な導きとなっていて、大変に良質の長編作品だと思いました。その中で「燈火」という言葉は特に重要な意味を持って物語が展開していて、ずっと心に残りました。

何時も良い言葉を教えてくれる知人は「人を軸に考えるからブレる。自分に軸があれば、何事も受け止められる。良いことしよう、とか、成功しよう、とか、私にとっては自己承認欲求でしないということが判りました。今はまず自分で自分を認めることを優先していきたいです。

Normal

0

0

2

false

false

false

EN-US

JA

X-NONE

<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"

DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″

LatentStyleCount=”267″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:標準の表;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;

mso-para-margin:0mm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.5pt;

mso-bidi-font-size:11.0pt;

font-family:”Century”,”serif”;

mso-ascii-font-family:Century;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Century;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-font-kerning:1.0pt;}

自らの事は自らその価値を決め、

他に求めることがなければ、自分は揺るがず、真に自立できる」とブログに書いていました。素晴らしい言葉ですね。正に「燈火」です。

何だか私のために書いているかのようです・・。人を軸にせず、あくまで自分が自分の燈火となる。今年はそんな気持ちでやって行きたいと思います。

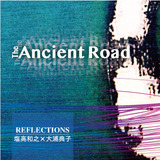

人には色々な時期があると思いますが、大きな周期は勿論の事、何かをきっかけに小さな変化が常に起こります。私は昨年末にCDを出したことで、ちょっと肩の荷が取れました。何か生み出す時というのは、自分とも他人とも、世間ともどこか戦闘態勢にならざるを得ない一面もあります。気合を入れる事も必要ですので、時にはそんな時を過ごすことも人生には必要でしょう。しかしそれがどこかで解放されないと、視野は狭くなってしまう。私はCDを作り終えた事で、そこが解放されたのです。

人には色々な時期があると思いますが、大きな周期は勿論の事、何かをきっかけに小さな変化が常に起こります。私は昨年末にCDを出したことで、ちょっと肩の荷が取れました。何か生み出す時というのは、自分とも他人とも、世間ともどこか戦闘態勢にならざるを得ない一面もあります。気合を入れる事も必要ですので、時にはそんな時を過ごすことも人生には必要でしょう。しかしそれがどこかで解放されないと、視野は狭くなってしまう。私はCDを作り終えた事で、そこが解放されたのです。

昨年の年始の目標は「洗練」でした。洗練された部分もあったのですが、ちょっと思い込みが過ぎた所も多々ありましたので、今年は「更に洗練」を目標としたいと思います。また薩摩琵琶の器楽曲を沢山作りたいので、「更に創造」という事も同時に掲げたいと思います。新しい作品も、これまでの作品も私の重要なレパートリーとして舞台にかけられるよう、じっくりと取り組みたいと思います。

これからのスケジュールは以下の通りです。

1月14日 琵琶樂人倶楽部「薩摩琵琶三流派対決」 ゲスト石田克佳 於:ヴィオロン

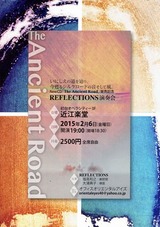

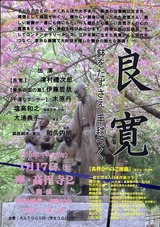

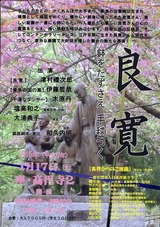

1月17日 戯曲公演良寛 於:座高円寺Ⅱ

1月30日 旋律の泉を訪ねる会 於:近江楽堂

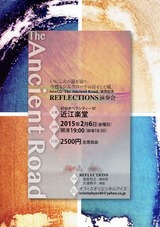

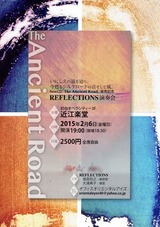

2月6日 REFLECTIONS CD発売記念演奏会 於:近江楽堂

この他1月31日には、横浜にてICJC主催のイベントで、若手の筝奏者達との共演もあります。でも何と言っても2月6日のREFLECTIONS CD発売記念演奏会をぜひよろしく!!

是非是非今年もご贔屓に。よろしくお願い申し上げます。

私も私なりに色々と考えを巡らせてはいるのですが、下手な考え何とやらで、気が付かない内に小さな世界に囚われていることが往々にしてあるものです。私は色々な人に会って話をすることで、あらためて自分自身が見えて来るし、視野も広がり、また大きなヴィジョンも定まってくる感じがします。どこに視線を向けて行くか。これが自分に大きな変化をもたらしますね。

私も私なりに色々と考えを巡らせてはいるのですが、下手な考え何とやらで、気が付かない内に小さな世界に囚われていることが往々にしてあるものです。私は色々な人に会って話をすることで、あらためて自分自身が見えて来るし、視野も広がり、また大きなヴィジョンも定まってくる感じがします。どこに視線を向けて行くか。これが自分に大きな変化をもたらしますね。

また今回は出演者が余裕を持って舞台を務める事が出来たという事に加え、再々演という事で、照明の坂本義美さんがかなり練り込んだ良い仕事をしてくれたお蔭で、舞台が正に異次元と化していました。お客様の中には「これは現代の能だね」という人もあり、充実の内容となったと思っています。

また今回は出演者が余裕を持って舞台を務める事が出来たという事に加え、再々演という事で、照明の坂本義美さんがかなり練り込んだ良い仕事をしてくれたお蔭で、舞台が正に異次元と化していました。お客様の中には「これは現代の能だね」という人もあり、充実の内容となったと思っています。

舞台をやるというのは、様々な要素があり、単純に与えられたものを頑張ればよいというだけではありません。集客やお金の事は勿論ですが、稽古のスケジュール、衣装、音響、照明、台本の解釈、テンポ、キャラの設定、体調管理…もうキリが無いほどに、一つの舞台を作るには様々な仕事があります。出演者、スタッフ全員に舞台全体を創る気持ちが無いと、質の良い舞台は実現しないのです。そういう意味で今回は本当に良いチームだったと思います。ベテランの津村禮次郎先生、伊藤哲哉先輩が実に良いムードを作ってくれました。若手の木原丹君、そしていつもの相棒大浦典子さん、

舞台をやるというのは、様々な要素があり、単純に与えられたものを頑張ればよいというだけではありません。集客やお金の事は勿論ですが、稽古のスケジュール、衣装、音響、照明、台本の解釈、テンポ、キャラの設定、体調管理…もうキリが無いほどに、一つの舞台を作るには様々な仕事があります。出演者、スタッフ全員に舞台全体を創る気持ちが無いと、質の良い舞台は実現しないのです。そういう意味で今回は本当に良いチームだったと思います。ベテランの津村禮次郎先生、伊藤哲哉先輩が実に良いムードを作ってくれました。若手の木原丹君、そしていつもの相棒大浦典子さん、 照明の坂本さんも素晴らしいアンサンブルをしてくれて、舞台を創って行く事が出来ました。舞台上には大庭英治先生の作品が掲げられ、この作品のもたらす効果も実に大きかったと思います。

照明の坂本さんも素晴らしいアンサンブルをしてくれて、舞台を創って行く事が出来ました。舞台上には大庭英治先生の作品が掲げられ、この作品のもたらす効果も実に大きかったと思います。 こういう経験が出来るのも、何より脚本・主催の和久内先生のお蔭なのですが、私はこの「良寛」の舞台を通して、良寛という人そのものに触れ、大きなものを得ました。それは道元禅師にも通じ、また生きて行く指針のようなものを再確認するきっかけともなったのです。

こういう経験が出来るのも、何より脚本・主催の和久内先生のお蔭なのですが、私はこの「良寛」の舞台を通して、良寛という人そのものに触れ、大きなものを得ました。それは道元禅師にも通じ、また生きて行く指針のようなものを再確認するきっかけともなったのです。

昨日のテーマは「人物」。人物を色濃く描いた曲をそれぞれ演奏しようという事で、古澤月心さんは自作の「憂国の寅 吉田松陰」。何だかすごいタイトルですね。古澤さんの気合いを感じます。私は平家物語の「千手」から題を取った「朝の雨」、そして石田さんは西郷隆盛を唄った「城山」をそれぞれ演奏しました。

昨日のテーマは「人物」。人物を色濃く描いた曲をそれぞれ演奏しようという事で、古澤月心さんは自作の「憂国の寅 吉田松陰」。何だかすごいタイトルですね。古澤さんの気合いを感じます。私は平家物語の「千手」から題を取った「朝の雨」、そして石田さんは西郷隆盛を唄った「城山」をそれぞれ演奏しました。

人には色々な時期があると思いますが、大きな周期は勿論の事、何かをきっかけに小さな変化が常に起こります。私は昨年末にCDを出したことで、ちょっと肩の荷が取れました。何か生み出す時というのは、自分とも他人とも、世間ともどこか戦闘態勢にならざるを得ない一面もあります。気合を入れる事も必要ですので、時にはそんな時を過ごすことも人生には必要でしょう。しかしそれがどこかで解放されないと、視野は狭くなってしまう。私はCDを作り終えた事で、そこが解放されたのです。

人には色々な時期があると思いますが、大きな周期は勿論の事、何かをきっかけに小さな変化が常に起こります。私は昨年末にCDを出したことで、ちょっと肩の荷が取れました。何か生み出す時というのは、自分とも他人とも、世間ともどこか戦闘態勢にならざるを得ない一面もあります。気合を入れる事も必要ですので、時にはそんな時を過ごすことも人生には必要でしょう。しかしそれがどこかで解放されないと、視野は狭くなってしまう。私はCDを作り終えた事で、そこが解放されたのです。

年明けは既に色々と舞台が入っています。先ずは再々演となる戯曲公演「良寛」。キャストと脚本は前回と同じで、脚本演出が和久内明氏、出演は津村禮次郎、伊藤哲哉、木原丹の各氏。作曲と演奏は私と笛の大浦典子のREFLECTIONSコンビです。

年明けは既に色々と舞台が入っています。先ずは再々演となる戯曲公演「良寛」。キャストと脚本は前回と同じで、脚本演出が和久内明氏、出演は津村禮次郎、伊藤哲哉、木原丹の各氏。作曲と演奏は私と笛の大浦典子のREFLECTIONSコンビです。