今年も台湾の友人達が来てくれました。

写真は左から二胡奏者の林正欣さん、琵琶奏者の劉芛華さん、二胡奏者の 葉文宣さん。林さんは今回初めてお会いしました。今回は皆さんを蕎麦「道心」にお連れして日本蕎麦をたっぷり食べて頂きました。また皆さんお酒はしっかりいける口ですので、そば焼酎の蕎麦湯割りでこの笑顔!。

葉さんと劉さんが我が家に来るようになって随分と経ちますが、お話を聞いていると、二人ともどんどんと活躍の場を増やして行って、演奏家としてかなりの成長している様子を感じます。だからいい顔しているんですね。

2012年の劉さんリサイタルのチラシ

2012年の劉さんリサイタルのチラシ

2012年には劉さんが、拙作「Sirocco」をリサイタルで取り上げてくれました。私の作品が海外で演奏されるというのは実に嬉しい出来事でした。豪華なパンフレットに紹介を頂いたんですが、自慢して見せて回ったのを覚えています。

そして来年、劉さんと林さんのデュオの演奏会(台湾)で、またまた私の「塔里木旋回舞曲」を演奏してくれるんです。面白くなってきました。本当に嬉しいです。

何時も彼女たちは本当に元気いっぱいで、日本滞在の間は能や歌舞伎などをたっぷりと楽しんで行きます。今回、葉さんは蜷川舞台の「ハムレット」も観たそうで、その他にも六本木歌舞伎や国立能楽堂での演能を観てきたようです。現代の日本人よりもよっぽど日本文化に触れているので、毎回お酒を呑みながら能や歌舞伎は勿論、仏教や色んなジャンルの音楽の話など、とにかく尽きないのです。現代の日本人は伝統文化にほとんど触れずに生活しているので、かえって彼女たちの方が日本人より話が弾みますね。葉さんと劉さんは台湾での勘三郎ファンクラブの代表もやっていた位ですので、その知識や薀蓄は私ではとてもかないません。

彼女たちはソロや合奏団で活躍しているプロ中のプロ。葉さんは国家国楽団に所属していて、ソリストとしても活躍、オケをバックに協奏曲等バリバリ弾いてます。劉さんは琴園国楽団に所属していて、昨年はドイツ、スイス、中国を回って好評を博して来たようです。ソロ活動も活発で、定期的にリサイタルを開いて、その中で私の作品を取り上げてくれたのです。彼女たちのDVDやCDを今までいくつか聴かせて頂いて来ましたが、とにかく凄いレベなんです。これだけのレベルを先ずは持っているというのが素晴しいですね。音楽性も勿論ですが、民族音楽ではなく、芸術音楽として表現活動をしてゆくには、何よりも高い技術と音楽性が先ずはなくては!それがあってこそ世界に出て行けるというものです。

先日とある先輩が「私はいわば琵琶のお付きの者です。聴衆は琵琶を聴きに来るのであって、私を聴きに来る訳ではないですからね・・・」なんて情けないことを言っていましたが、正にこれが今の琵琶の現状です。こんな意識や視野しか持っていない人が琵琶の先生とは何ともね・・・。今やあらゆる音楽がネット配信され、世界の人が聴いてくれる時代にあって、この志の低さ、視野の狭さはは・・・・。私が流派や協会に居られないのは当然ですね。

先日とある先輩が「私はいわば琵琶のお付きの者です。聴衆は琵琶を聴きに来るのであって、私を聴きに来る訳ではないですからね・・・」なんて情けないことを言っていましたが、正にこれが今の琵琶の現状です。こんな意識や視野しか持っていない人が琵琶の先生とは何ともね・・・。今やあらゆる音楽がネット配信され、世界の人が聴いてくれる時代にあって、この志の低さ、視野の狭さはは・・・・。私が流派や協会に居られないのは当然ですね。

「珍しいもの」という所で甘んじていては、お稽古事の意識しかないようでは、音楽は生まれて来ません。創造して行く力が無くなったら、明清楽のように消滅してしまうのです。要は何を思いどこを見ているか。器が大きく、実力も兼ね備えた琵琶人が出てきて欲しいですね。

今から15年~20年程前でしょうか、私が琵琶で活動を始めた頃、某雑誌の編集長に「琵琶で呼ばれている内は駄目だ。塩高で呼ばれるようになりなさい」と言われたのを覚えていますが、音楽は時代と共に在ってこそ、社会の中に存在価値が出て来ます。形は常に時代と共に変わってしかるべき。受け継ぐべきは精神や感性、志ではないでしょうか。時代に合った形で心を受け継いで行かなければ、次代に伝えることは出来ません。今、邦楽や琵琶はそれを実践できているのでしょうか・・・・・?。もっと時代と呼応するような作品や演奏家が出て来るべきだと思います。志のある方、是非頑張りましょう!!。

陽気な蕎麦道心の御主人と一緒に

陽気な蕎麦道心の御主人と一緒に良き友達と共に在る事の幸せを感じた一日でした。

今年も沢山作品を作りますよ。乞うご期待!

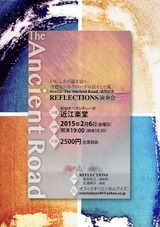

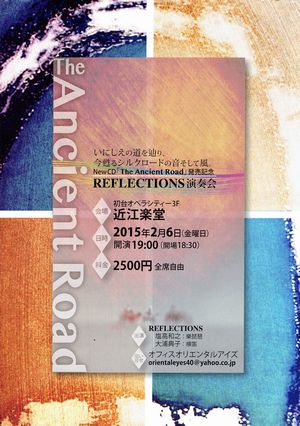

先日、初台の近江楽堂にReflections New CD「The Ancient Road」CD発売記念演奏会をやってきました。

考えてみれば樂琵琶だけの演奏会は、北鎌倉の古民家ミュージアムでやるのが毎年の恒例で、後はお寺や踊りの舞台の時ばかりでしたので、ちゃんとした演奏会場でフルに樂琵琶の演奏会を開くのはこれが初めてでした。まあ今回は樂琵琶奏者としての初お披露目の会でもありました。

やっぱり私には器楽としての琵琶楽がしっくりくるし、これからもどんどんとこの方向でやって行こうと思いました。

1stアルバムの「Oriental Eyes」では、薩摩琵琶でやりたいようにやりました。全曲インストで、ちょっとフリージャズ的で、未熟ではありながらもとても私らしい、私にしか作れない作品でした。しかし「語りをやらなくてはいけない」という呪縛は、仕事が順調に入るようになればなるほど、だんだんと自分の中で大きくなって行きました。歌をやりたくて琵琶を弾き始めた訳ではないのに、負けるわけにはいかない、というつまらない意地に囚われていたんでしょうね。まあそういう時期を経たことも、今となっては貴重な経験です。

1stアルバムの「Oriental Eyes」では、薩摩琵琶でやりたいようにやりました。全曲インストで、ちょっとフリージャズ的で、未熟ではありながらもとても私らしい、私にしか作れない作品でした。しかし「語りをやらなくてはいけない」という呪縛は、仕事が順調に入るようになればなるほど、だんだんと自分の中で大きくなって行きました。歌をやりたくて琵琶を弾き始めた訳ではないのに、負けるわけにはいかない、というつまらない意地に囚われていたんでしょうね。まあそういう時期を経たことも、今となっては貴重な経験です。

それが樂琵琶を手にした頃から、本来自分がやりたいものがまた少しづつクリアになって来ました。変な意地でマスキングされていた心に、1stアルバムの頃の気概や矜持がまた蘇ってきたのです。

樂琵琶の第一作目「流沙の琵琶」では、まだまだ自信は持てませんでしたが、 前作「風の軌跡」でかなりの手ごたえを感じて以来、樂琵琶云々というよりも、自分のやるべき音楽が明確になり、今度の「The Ancient Road」を作ってからはすっかり吹っ切れました。だから先日の演奏会は、新生塩高のお披露目でもあったのです。しかしながら、まだまだ旅の途中。哲学的な面はすっきりしてきましたが、演奏家としてはもっともっと高い技術がこれからは必要になるでしょう。作曲も今まで以上に重要になって来ると思います。課題はまだまだ多いものの、これからは薩摩・樂琵琶の区別なく、レベルが上がってくる事と思います。

前作「風の軌跡」でかなりの手ごたえを感じて以来、樂琵琶云々というよりも、自分のやるべき音楽が明確になり、今度の「The Ancient Road」を作ってからはすっかり吹っ切れました。だから先日の演奏会は、新生塩高のお披露目でもあったのです。しかしながら、まだまだ旅の途中。哲学的な面はすっきりしてきましたが、演奏家としてはもっともっと高い技術がこれからは必要になるでしょう。作曲も今まで以上に重要になって来ると思います。課題はまだまだ多いものの、これからは薩摩・樂琵琶の区別なく、レベルが上がってくる事と思います。

それにしてもこうして色々と変遷をしながら今に至るには、多くの方々との関わりがあったからこそだと思っています。薩摩琵琶を始めたのは作曲の石井紘美先生の助言だったし、樂琵琶を演奏するきかっけは笛の大浦典子さんのアドヴァイスでした。そしてその樂琵琶の演奏を強力に後押ししてくれたのは故H氏でした。こうした数々の出逢いが無ければ、先日の演奏会も開いていないでしょう。縁とは異なものですね。縁によって自分が作られてゆくかのようです。

囚われるものもだんだん無くなってきたし、背負うものも私には元々無いので、これからもどんどん自分の思うようにやって行こうと思っています。

人生も音楽もこれからが面白くなりそうです。

昨日は第86回琵琶樂人倶楽部「次代を担う奏者達Ⅱ」をやってきました。

このシリーズはまだ始まったばかりで、前回はこれから活躍を期待される若手の方々に演奏してもらいましたが、今回はすでに様々な所で活動を展開している個性溢れるお二人にお願いしました。勿論期待通りの演奏をして頂きました。

安藤けい一さんはお坊さんでもあり、また人形遣いとしても有名な方で、既に全国のお寺を中心に、精力的に活動しています。最近は琵琶を取り入れた語りで、更に世界を広げて活躍中です。昨日は親鸞聖人の一代記をお話を交え語って頂きました。さすが!!

安藤けい一さんはお坊さんでもあり、また人形遣いとしても有名な方で、既に全国のお寺を中心に、精力的に活動しています。最近は琵琶を取り入れた語りで、更に世界を広げて活躍中です。昨日は親鸞聖人の一代記をお話を交え語って頂きました。さすが!!

安藤さんHP http://bennen.web.fc2.com/

もう一方、尼理愛子さんはもうこのブログでもおなじみ、 我らが愛子姐さん。10年以上弾き語りのライブで鍛え上げられた独自の世界観は、他の誰にも無い魅力があります。最近は薩摩琵琶に持ち替えて更に充実してきました。今回は新作も含め、個性的な作品を披露してくれました。愛子さんブログ http://ameblo.jp/angels7/

我らが愛子姐さん。10年以上弾き語りのライブで鍛え上げられた独自の世界観は、他の誰にも無い魅力があります。最近は薩摩琵琶に持ち替えて更に充実してきました。今回は新作も含め、個性的な作品を披露してくれました。愛子さんブログ http://ameblo.jp/angels7/

とにかくこのお二人は、流派やら何会やらというしがらみが全く無い所が良いですね。つまりお稽古事の香りがしないのです。邦楽器をやる人は真面目な人が多いのか、流派の曲やスタイルに縛られて、皆さん一様に、お上手な優等生タイプに仕上がってしまう。私自身が一時は流派に居ましたので、そうなって行く気持ちはよく判るのですが、それではいつまで経ってもプロには成れないし、お客様はお稽古事にはお金を払って聞いてくれません。

今、自らのスタイルを持って、自分の世界を舞台で聴かせて活動しているな、と思う人はどれだけ居るでしょう・・?。永田錦心、水藤錦穣、鶴田錦史は、皆誰とも違う独自のスタイルを高らかに掲げて世の中で活躍したのに、残念な限りですね・・・・・。

タシュケントのイルホム劇場にて

この二人や、私のような人、古典派・・・・多様なスタイルがあってこそ、琵琶が魅力を持って聴衆に迎えられて行くのではないでしょうか。誰を聴いても皆同じような大同小異のスタイルと曲ばかりでは、すぐに飽きられてしまいます。

昨日の二人の曲は全て自作でした。一人30分という限られた時間でしたが、その中でバラードあり、ノリの良い曲あり、語りものあり、歌あり…とヴァリエーションがとにかく豊富。これはどんなジャンルでも当たり前なのですが、この当たり前が無いのが薩摩琵琶なんです。琵琶人はよくよく考えて頂きたい。琵琶樂人倶楽部では、こういう独自の活動を展開している人を、これからもどんどん応援して行きたいと思っています。素敵な一夜でした。

さて、明日はいよいよReflections NewCD「The Ancient Road」発売記念演奏会が、近江楽堂であります。ぜひともぜひともお越しいただきたく存じます。夜7時開演です。特に予約も必要無いので、直接会場にお越しください。

多くの個性、様々な楽曲、感動の世界…。これからも琵琶を通して、魅力あふれる舞台を創って行きたいですね。志のある方、ぜひ次代の扉(The Next Door)を一緒に開けましょう!!

この所演奏会が続き、ちょっとへたり気味。今日はゆっくりとお休みさせて頂きました。

先日の戯曲公演「良寛」が終わってからは、八王子法人会のイベントでの演奏、近江楽堂での日本書紀歌謡、そして昨日のみなとみらいAUDIショウルームでのICJCイベントとやってきました。

八王子の方は、大変豪華な料亭 鶯啼庵での演奏だったのですが、普段話をする機会の無い、色々な業種の社長さん達と話が弾み、良い御縁を頂きました。琵琶と笛ではちょっと渋かったかな??会場はこんな感じでした。

日本書紀歌謡の方は、和歌山、金沢に続くプロジェクトとして東京での初お目見えでした。まだまだ内容には至らぬ点が多く、このプロジェクトの趣旨や方向性などが、どうにも伝わらない所を感じましたので問題山積!。これからはかなりのテコ入れが必要と感じました。伝える所をもっともっと明確にして行く事が求められると思います。反省しきり。

共演のお二人 久保順さん、田中黎山君

そしてICJCイベントの方は、先日私の家でリハーサルしたユウジ君と、三味線のボビー君と私での演奏でしたが、二人の若手の新鮮な魅力でお客様も結構集まってくれました。写真が無いのが残念。特にユウジ君はピアニストでもあるので、大変音感が鋭く、テーマと構成だけを決めて半即興をした「ファンタジア」はなかなかスリリングでいい感じでした。お天気にも恵まれ、海がすぐ傍という事もあって、さわやかな風に包まれ気持ち良かったです。

郡司敦作品個展にて

郡司敦作品個展にて

今年は年明けに色々と声をかけて頂いて、ありがたい限りです。それに年々自分がやりたいと思える仕事が多くなってきた事も嬉しいですね。特に手妻の仕事にしてもそうなのですが、だんだん器楽としての琵琶を求められて来たのは、実に我が意を得たり!という感じです。これからは器楽としての琵琶楽をぜひとも確立して行きたい。その為には作曲です。もっともっと多くの曲を作らなければ聴いてもらえない。樂琵琶の方はかなりの数を作曲しましたので、今年は薩摩琵琶の器楽曲に力を入れます。

雅楽は器楽として残ってきましたが、邦楽では筝以外の弦楽器は皆歌の伴奏として続いて来ました。 この歴史は確かに大事にしたいのですが、歌の伴奏だけでは琵琶の音色は現代に響かない。時代と共に変化して行く力が無いものは滅んで行くだけです。それでなくとも他の歌ものに比べ薩摩琵琶の「節」はヴァリエーションが少なく、どの曲も似たようにしか聞こえない。また薩摩琵琶の近代ものの歌詞は聞き取る以前に、その歌詞の感性がもう現代人には理解出来ないものも多い。昭和の演歌ですら、「昭和枯れすすき」や都はるみの「北の宿」の世界はもう若者には通用しないのです。平家等の古典文学はまた別の味わいがあると思いますが、軍記物戦記物はじめ、「忠義の心」等と歌われても反応しようが無いのは当たり前。日本の良き精神、文化を伝えるには、現代の形にして表現しない限り伝わらないのです。

この歴史は確かに大事にしたいのですが、歌の伴奏だけでは琵琶の音色は現代に響かない。時代と共に変化して行く力が無いものは滅んで行くだけです。それでなくとも他の歌ものに比べ薩摩琵琶の「節」はヴァリエーションが少なく、どの曲も似たようにしか聞こえない。また薩摩琵琶の近代ものの歌詞は聞き取る以前に、その歌詞の感性がもう現代人には理解出来ないものも多い。昭和の演歌ですら、「昭和枯れすすき」や都はるみの「北の宿」の世界はもう若者には通用しないのです。平家等の古典文学はまた別の味わいがあると思いますが、軍記物戦記物はじめ、「忠義の心」等と歌われても反応しようが無いのは当たり前。日本の良き精神、文化を伝えるには、現代の形にして表現しない限り伝わらないのです。

とにもかくにも、現代という時代を見据え、旺盛なまでに創作をして行かないとリスナーはどんどん離れてしまうと思うのは私だけではないでしょう。どの分野でも同じことが言えるのではないでしょうか。ましてや音楽は時代を先取りするようでなくては!永田錦心のように!!!

歌ものでも器楽でも、もっともっと琵琶に徹して曲創りをして行かなければ、琵琶が主役の曲を作らなければ、琵琶の音色は世間に響かない。従来のものをなぞってお得意になっているのはお稽古事のレベル。ここに留まっていたら明日は無いのです。琵琶のこの妙なる音色をぜひとも多くの人に届けたいのです。

さて、今週は何と言ってもREFLECTIONSのCD発売記念演奏会。近江楽堂にて2月6日の7時からです。是非是非お越しくださいませ。

今年も良いペースに乗ってきました。

先日の戯曲公演「良寛」の写真が送られてきました。

あらためて舞台を振り返ってみると、色々な想いが巡ってきます。あの舞台でしか感じることの出来ない異次元空間がありましたし、脚本の和久内先生はじめ、津村禮次郎、伊藤哲哉、木原丹、大浦典子という豪華メンバーでしか実現できないものが確かにありました。とにかく奇跡の瞬間がいくつも出て来たのです。勿論反省点も多々ありますが、少し落ちついて改めて回想してみるものも良いものですね。

ラストの津村先生の舞と私の樂琵琶独奏の場面はこんな感じでした。

こうした舞台経験を通して、色々な舞台を創って行くアイデアも湧いてきています。私はこの舞台に限らず、どんな舞台でも常に私が作曲したものを演奏します。作曲家の新作初演以外は、全て私の作品で舞台を務め、またプログラムを考えながら作曲しています。曲のクオリティーを保つのは勿論の事ですが、舞台として成立したものを提供するよう心がけています。こういうやり方は普通の演奏家とはちょっと違うかもしれませんが、琵琶の活動の最初から、弾き語りでも器楽でもこのスタイルでやって来ましたので、私にとっては自分の作曲作品を聴いてもらうというのが、私の仕事なのです。そして舞台全体を魅せてこそ、自分の仕事が全う出来ると思う事が、やればやるほどに多くなりました。

どんな分野でも、予定調和な事しかやらず、型が決まった中で、お上手やお見事を目指すようになったら、聴衆は誰も魅力を感じないでしょう。次に何をやってくれるのか、いつもワクワクとして待つような気持ちを抱かせてこそ、舞台に足を運んでくれるのではないでしょうか。古典をやっても、新たな発見を感じさせてくれるような新鮮な視点、創造性が無ければ、お見事以上にはならない。いくら流派内で「先生」や「名取」であっても、新鮮味の無い舞台など聴衆にとっては、ただなぞっているだけのお稽古事に聞こえます。古典はなぞるものでなく、命あるものとして継承していってこその古典だとではないでしょうか。その為には常に現代という視点で古典を見つめ直し、古典の新たな魅力を引き出し現代の聴衆に聴かせ、魅せてこそ、古典は古典としてその存在を我々の前に表わし、深味を感じさせ、その世界を更に豊かにしてゆくのだと、私は思えてなりません。この部分こそが、お稽古事と芸術音楽の大きな意識の差だと思います。

この公演を通し、私は良寛という存在に強く興味を持ちました。良寛は道元禅師の「正法眼蔵」をかなり勉強したようですが、道元禅師とはまた違い、現実の生々しい生活の中で最期迄生き抜いたその姿には、大きな魅力を感じます。

この公演を通し、私は良寛という存在に強く興味を持ちました。良寛は道元禅師の「正法眼蔵」をかなり勉強したようですが、道元禅師とはまた違い、現実の生々しい生活の中で最期迄生き抜いたその姿には、大きな魅力を感じます。

死の間際に「裏を見せ 表を見せて 散る紅葉」と言い残したそうです。中々人生裏も表も曝け出して自由無碍に生き抜くのは難しい。人間何も格好つける必要などないのに、誰もが自らを飾り、衣を纏い「己」という虚像を、自分でも気づかない内に自ら作り上げている。

肩書きやら受賞歴をぶら下げているのは誰の為?他人に対して「私は凄い人なんです」と自慢したい気持ちも、俗世間に生きる一人として重々判りますが、そんな鎧のようなものを着こんで生きなければならない人生など、私はごめんです。常に自由に淡々とこの世を闊歩したいですね。

五合庵

五合庵良寛の志が後の世代に受け継がれ、仏教という限定された枠ではなく、夏目漱石や鈴木文台、また長谷川泰、吉岡弥生、野口英世等、医療関係等にも繋がって行ったという事は当然であり、素晴らしい事だと思います。音楽もそうでありたいのです。小さな枠の中で受け継いだの何だのという事でなく、私自身が多くの音楽家から感じたように、どんなものであれ聴いてくれる人に伝わって行くような音楽でありたい。良寛の大きな志、そして視野には憧れ以上のものを感じますね。

私も志を持って音楽をやって行きたいものです。良寛は今後の私の指針となって行くと思います。良い経験をさせてもらいました。

2012年の劉さんリサイタルのチラシ

2012年の劉さんリサイタルのチラシ

先日とある先輩が「私はいわば琵琶のお付きの者です。聴衆は琵琶を聴きに来るのであって、私を聴きに来る訳ではないですからね・・・」なんて情けないことを言っていましたが、正にこれが今の琵琶の現状です。こんな意識や視野しか持っていない人が琵琶の先生とは何ともね・・・。今やあらゆる音楽がネット配信され、世界の人が聴いてくれる時代にあって、この志の低さ、視野の狭さはは・・・・。私が流派や協会に居られないのは当然ですね。

先日とある先輩が「私はいわば琵琶のお付きの者です。聴衆は琵琶を聴きに来るのであって、私を聴きに来る訳ではないですからね・・・」なんて情けないことを言っていましたが、正にこれが今の琵琶の現状です。こんな意識や視野しか持っていない人が琵琶の先生とは何ともね・・・。今やあらゆる音楽がネット配信され、世界の人が聴いてくれる時代にあって、この志の低さ、視野の狭さはは・・・・。私が流派や協会に居られないのは当然ですね。 陽気な蕎麦道心の御主人と一緒に

陽気な蕎麦道心の御主人と一緒に

1stアルバムの「Oriental Eyes」では、薩摩琵琶でやりたいようにやりました。全曲インストで、ちょっとフリージャズ的で、未熟ではありながらもとても私らしい、私にしか作れない作品でした。しかし「語りをやらなくてはいけない」という呪縛は、仕事が順調に入るようになればなるほど、だんだんと自分の中で大きくなって行きました。歌をやりたくて琵琶を弾き始めた訳ではないのに、負けるわけにはいかない、というつまらない意地に囚われていたんでしょうね。まあそういう時期を経たことも、今となっては貴重な経験です。

1stアルバムの「Oriental Eyes」では、薩摩琵琶でやりたいようにやりました。全曲インストで、ちょっとフリージャズ的で、未熟ではありながらもとても私らしい、私にしか作れない作品でした。しかし「語りをやらなくてはいけない」という呪縛は、仕事が順調に入るようになればなるほど、だんだんと自分の中で大きくなって行きました。歌をやりたくて琵琶を弾き始めた訳ではないのに、負けるわけにはいかない、というつまらない意地に囚われていたんでしょうね。まあそういう時期を経たことも、今となっては貴重な経験です。 前作「風の軌跡」でかなりの手ごたえを感じて以来、樂琵琶云々というよりも、自分のやるべき音楽が明確になり、今度の「The Ancient Road」を作ってからはすっかり吹っ切れました。だから先日の演奏会は、新生塩高のお披露目でもあったのです。しかしながら、まだまだ旅の途中。哲学的な面はすっきりしてきましたが、演奏家としてはもっともっと高い技術がこれからは必要になるでしょう。作曲も今まで以上に重要になって来ると思います。課題はまだまだ多いものの、これからは薩摩・樂琵琶の区別なく、レベルが上がってくる事と思います。

前作「風の軌跡」でかなりの手ごたえを感じて以来、樂琵琶云々というよりも、自分のやるべき音楽が明確になり、今度の「The Ancient Road」を作ってからはすっかり吹っ切れました。だから先日の演奏会は、新生塩高のお披露目でもあったのです。しかしながら、まだまだ旅の途中。哲学的な面はすっきりしてきましたが、演奏家としてはもっともっと高い技術がこれからは必要になるでしょう。作曲も今まで以上に重要になって来ると思います。課題はまだまだ多いものの、これからは薩摩・樂琵琶の区別なく、レベルが上がってくる事と思います。

安藤けい一さんはお坊さんでもあり、また人形遣いとしても有名な方で、既に全国のお寺を中心に、精力的に活動しています。最近は琵琶を取り入れた語りで、更に世界を広げて活躍中です。昨日は親鸞聖人の一代記をお話を交え語って頂きました。さすが!!

安藤けい一さんはお坊さんでもあり、また人形遣いとしても有名な方で、既に全国のお寺を中心に、精力的に活動しています。最近は琵琶を取り入れた語りで、更に世界を広げて活躍中です。昨日は親鸞聖人の一代記をお話を交え語って頂きました。さすが!! 我らが愛子姐さん。10年以上弾き語りのライブで鍛え上げられた独自の世界観は、他の誰にも無い魅力があります。最近は薩摩琵琶に持ち替えて更に充実してきました。今回は新作も含め、個性的な作品を披露してくれました。愛子さんブログ http://ameblo.jp/angels7/

我らが愛子姐さん。10年以上弾き語りのライブで鍛え上げられた独自の世界観は、他の誰にも無い魅力があります。最近は薩摩琵琶に持ち替えて更に充実してきました。今回は新作も含め、個性的な作品を披露してくれました。愛子さんブログ http://ameblo.jp/angels7/

この歴史は確かに大事にしたいのですが、歌の伴奏だけでは琵琶の音色は現代に響かない。時代と共に変化して行く力が無いものは滅んで行くだけです。それでなくとも他の歌ものに比べ薩摩琵琶の「節」はヴァリエーションが少なく、どの曲も似たようにしか聞こえない。また薩摩琵琶の近代ものの歌詞は聞き取る以前に、その歌詞の感性がもう現代人には理解出来ないものも多い。昭和の演歌ですら、「昭和枯れすすき」や都はるみの「北の宿」の世界はもう若者には通用しないのです。平家等の古典文学はまた別の味わいがあると思いますが、軍記物戦記物はじめ、「忠義の心」等と歌われても反応しようが無いのは当たり前。日本の良き精神、文化を伝えるには、現代の形にして表現しない限り伝わらないのです。

この歴史は確かに大事にしたいのですが、歌の伴奏だけでは琵琶の音色は現代に響かない。時代と共に変化して行く力が無いものは滅んで行くだけです。それでなくとも他の歌ものに比べ薩摩琵琶の「節」はヴァリエーションが少なく、どの曲も似たようにしか聞こえない。また薩摩琵琶の近代ものの歌詞は聞き取る以前に、その歌詞の感性がもう現代人には理解出来ないものも多い。昭和の演歌ですら、「昭和枯れすすき」や都はるみの「北の宿」の世界はもう若者には通用しないのです。平家等の古典文学はまた別の味わいがあると思いますが、軍記物戦記物はじめ、「忠義の心」等と歌われても反応しようが無いのは当たり前。日本の良き精神、文化を伝えるには、現代の形にして表現しない限り伝わらないのです。

この公演を通し、私は良寛という存在に強く興味を持ちました。良寛は道元禅師の「正法眼蔵」をかなり勉強したようですが、道元禅師とはまた違い、現実の生々しい生活の中で最期迄生き抜いたその姿には、大きな魅力を感じます。

この公演を通し、私は良寛という存在に強く興味を持ちました。良寛は道元禅師の「正法眼蔵」をかなり勉強したようですが、道元禅師とはまた違い、現実の生々しい生活の中で最期迄生き抜いたその姿には、大きな魅力を感じます。