今年は花時症も全然大丈夫なので気持ち良い春を迎えています。という訳で春には珍しく弾き語りの仕事をいくつかしてきました。

仏子寺にて先ずは久しぶりにお寺で琵琶演奏会をやってきました。狭山に在る仏子寺という大きなお寺でした。1時間程の短いステージでしたが、響きの良い場所でしたので、気持ち良くソロでやらせて頂きました。次の日は某政治家のパーティーでも弾き語り。スタンダードなものを求められている感じでしたので、「城山」塩高ヴァージョン(石田克佳さん曰く、城山じゃないみたい)をガツンとやってきました。

仏子寺にて

仏子寺にて

昨年より、歌人であり数々のイベントを手掛けているプロデューサーでもある立花美和さんに御縁を頂き、今回の仏子寺もその御縁から繋がりました。今後も広がって行きそうで嬉しい限りです。感謝しかないですね。若い頃は正直そういう縁というものが実感出来ませんでしたが、本当に年を追うごとに、縁に生かされている自分を感じます。

想えば、私は琵琶で活動をした最初から正に縁によって導かれてやってきました。まるで何かに手繰り寄せられるかの如く、今迄生きて来たようにも思います。30代の私は何も知らぬがゆえの怖いもの知らず状態で、その演奏はさぞかし拙いものだった事と思います。しかしそういう私の演奏を応援してくれる方も居て、度々呼んで頂き、様々なお仕事させて頂きました。あの頃の未熟な私に声をかけてくれた方々には、本当に感謝しています。あの多くの御縁に恵まれなかったら、今の私は無いと思います。

そんな方々が繋げてくれたおかげで、高野山や熊野、厳島神社、壇ノ浦、九州の各地、関西、関東、東北、更にはヨーロッパ、中央アジアへと活動が繋がりました。タシュケントで拙作「まろばし」を現地の音楽家たちと演奏した時は感無量でしたね。

タシュケントイルホム劇場にて作曲家・音楽監督のアルチョム・キム氏と

これらは全て縁に導かれて初めて実現できたものです。私が一人で営業活動した所で、到底実現するものではないのです。はからいに任せたとしか言いようがないですね。

越生梅林

越生梅林今回は唯識学の横山紘一先生とも久しぶりにお会いしまして、終演後ご住職や立花さん、横山先生と共に食事をしながら色々な話を伺いました。縁には良縁と悪縁があるともおっしゃっていましたが、悪縁もまた縁の内。縁を大事にしながらも、縁に寄りかかってもいけないという事も教わりました。

私は舞台に立って初めて自分の世界を伝えることが出来ます。 今後も舞台を第一にしてやって行きたいと思います。以前は大学の講師もやっていましたし、大学での単発の特別講座も随分とやりました。それらは私にとって貴重な体験であり、良い勉強でした。これからも機会があればやろうとは思っていますが、舞台人は兎にも角にも舞台に集中しなければいけません。人生に於いて常に「舞台で生きる」という心で居なくては、良い舞台も良い音楽も生みだすことは出来ません。舞台に立って演奏してナンボです。教える事もとても大切ですが、先生になってしまったら演奏家としてはそこでお終い。お教室経営で収入を得て生きて行くのが自分人生だと覚悟が出来ている人はそれで申し分ないでしょう。しかし私は演奏家です。お師匠様でも先生でもない。私は頂いた縁を舞台で生かし、音楽の形にして返すのが自らの役割だと思っています。

今後も舞台を第一にしてやって行きたいと思います。以前は大学の講師もやっていましたし、大学での単発の特別講座も随分とやりました。それらは私にとって貴重な体験であり、良い勉強でした。これからも機会があればやろうとは思っていますが、舞台人は兎にも角にも舞台に集中しなければいけません。人生に於いて常に「舞台で生きる」という心で居なくては、良い舞台も良い音楽も生みだすことは出来ません。舞台に立って演奏してナンボです。教える事もとても大切ですが、先生になってしまったら演奏家としてはそこでお終い。お教室経営で収入を得て生きて行くのが自分人生だと覚悟が出来ている人はそれで申し分ないでしょう。しかし私は演奏家です。お師匠様でも先生でもない。私は頂いた縁を舞台で生かし、音楽の形にして返すのが自らの役割だと思っています。

今回も「風の宴」をやってきました。先人の志を受け継ぎ、新しい形にして、次世代へと渡す。そんな想いでいつも演奏していますが、私の起こすささやかな風が、縁となってまた次の世代に渡って行けたら嬉しいですね。

もう無くなってしまった吉野梅郷の梅

もう無くなってしまった吉野梅郷の梅色々な縁がどう繋がるのか自分では判りません。人生は思い通りにはいかない。突然色々な事が起こります。でもそれだけにワクワクします。我々は正にはからいの中に生きているのです。

What A Difference A Day Made

春ですね。梅は都内ではもう盛りを過ぎていますが、ちょっと奥まった越生辺りへ行くと、今満開。まだまだ楽しめます。そして桃、杏、モクレン、サンシュユ、ハナズオウ…後続部隊がどんどん咲き始めていて、気の早い寒緋桜などはもう春を待ちきれない!!という感じで咲いていますね。これから約一か月は桜も出番を待ち構えて花々の饗宴!。命の煌めく季節です。

私は桜の華やかな姿も好きなんですが、やっぱりちょっと控えめな梅花の風情が好きなんです。人間も梅花のような密やかな人の方が落ち着いて話も出来るし、一緒に居て楽しいですね。若い頃から派手なけばけばしいものは嫌いでしたが、私が年を取るにしたがって、益々梅花が好きになりました。

私は桜の華やかな姿も好きなんですが、やっぱりちょっと控えめな梅花の風情が好きなんです。人間も梅花のような密やかな人の方が落ち着いて話も出来るし、一緒に居て楽しいですね。若い頃から派手なけばけばしいものは嫌いでしたが、私が年を取るにしたがって、益々梅花が好きになりました。

子供のころから弾いているギターも、ロックではなく、ジャズギターという、ちょっと地味なスタイルに弾かれたのは、その密やかな魅力に惹かれたのかもしれません。朝から晩までケニー・バレルやウエス・モンゴメリー、ジム・ホールなんて聞いている高校生は、あまり居ないでしょうな。

こうした草花を観ていると、自らに与えられた場所で、素直にケレン無く、与えられた命を謳歌するように咲き、また散って行く、そんな姿に多くの事を想います。人間は少しばかり頭が働き、何処にでも動けるせいか、自分に与えられたものも自分でよく判らず迷ってばかり。ちょっと何か知識や技を得ようものなら、得意になってひけらかす。技術や知識は大変素晴らしいものだし、人間の人間たる所以であると思っていますが、小賢しい知識と経験を振りかざし、偉いの凄いのと吹聴して自己顕示するような輩はもう見ていられません。

私は何時もお稽古事についてはあまり良い事を書きませんが、それは得意になって十八番を声張り上げてやっている所がどうしても受け入れがたいのです。

現代のトップピアニスト クリスチャン・ツィメルマンは「自分の本当に目指したい道は何なのか、音楽への強い愛情をいかにしたら聴衆に伝えられるのか、そのためには何が必要か、ずっと悩んでいました。もちろんこの答えはいまだ出ていません。だからこそ私は自分を律し、練習へと駆り立てるのです」「私は1つの曲を完璧に準備するのに10年を要します」等々言っていますが、世界のトップにしてこれです。常に考え、練習し、自分を律する。やみくもにただ目の前の事を一生懸命にやるのではないのです。自分のやる音楽は何なのか、それを表現するにはどうしたらいいか、常に考え、考え抜いて、実践しているのです。

現代のトップピアニスト クリスチャン・ツィメルマンは「自分の本当に目指したい道は何なのか、音楽への強い愛情をいかにしたら聴衆に伝えられるのか、そのためには何が必要か、ずっと悩んでいました。もちろんこの答えはいまだ出ていません。だからこそ私は自分を律し、練習へと駆り立てるのです」「私は1つの曲を完璧に準備するのに10年を要します」等々言っていますが、世界のトップにしてこれです。常に考え、練習し、自分を律する。やみくもにただ目の前の事を一生懸命にやるのではないのです。自分のやる音楽は何なのか、それを表現するにはどうしたらいいか、常に考え、考え抜いて、実践しているのです。

本当に「那須与一」や「壇ノ浦」が自分の音楽なのか?。何故その曲をやるのか?。お稽古したから、得意だから何ていう浅い思考でやっていないか?。そのコブシは本当に音楽を表現する為に必要なのか?。ただ言われるがままに、流派のお上手を目指しているだけではないのか?・・・・。

邦楽の中でのお上手は外では通用しないのです。お稽古事の延長なのか、演奏者の内から湧き出でた音楽なのか、聴く人が聴けばそういうものはすぐ判るし、先入観の無い海外に行けば、底の浅さは一発でばれてしまう。

「頑張ってる」が通用するのはお稽古事の世界だけなのです。そんな程度の民族芸能で良いというなら致し方ないですが、私はそういう邦楽の在り方を大変残念に思います。

浅い思考、大して考えもしない目の前の一生懸命、そういう個人的な意地のような所で琵琶をやっていたら本当にもう誰も聞いてくれなくなってしまう、と私は思えてなりません。

薩摩琵琶自体は江戸時代から薩摩にはありましたが、現在皆さんが聴いている薩摩琵琶は、明治後期から大正・昭和初期にかけて成立したもので、Jazzや現代音楽とちょうど同じ時代を生きている新しい音楽です。能や雅楽のような古典ではありません。私はこれから日本文化の中で歴史を作って行く音楽だと思っています。型にはまったものを今からやっていては、歴史が次世代へと繋がらない。私はどんどん新作を作って行きたいし、どこまでも自分の中から湧き上がる、自分の音楽をやりたいと思っています。

永田錦心は時代と共に生き、その時代の中で語るべきものを語り、更にそれを次世代に向けて演奏しました。だから支持を得たのです。私は及ばずながらもその志を受け継ぎたい。今、薩摩琵琶はその器を試されているのだと思います。

photo Mayu

人間はどうしても梅花のように素直に生きる事は出来ないですね。だからこそ人は、こうして淡々とその命を全うする花を愛でていたいのかもしれません。

梅花に囲まれて、琵琶楽への想いが広がりました。

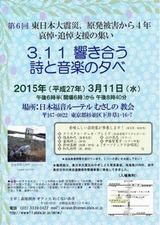

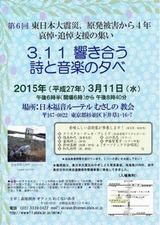

今年も「3.11響き合う詩と音楽の夕べ」を地元のルーテルむさしの教会でやってきました。

主催の和久内先生

主催の和久内先生

毎年、哲学者 和久内明先生が主催してやっているのですが、今年も大柴牧師のお話に続き、クリスタル・デュオ・ブレイズ、尺八の吉岡龍之介、ギターの山口亮志、折田真樹先生率いるオーソドックス合唱団が集い、素敵な音楽を聴かせてくれました。

今回は久しぶりに拙作の「まろばし」を尺八の吉岡君と一緒に演奏したのですが、初顔合わせにも拘らず、吉岡君の楽曲解釈がなかなか素晴らしく、良い感じで出来ました。そしてこの会では欠かすことの出来ないのが、クリスタルボウルのお二人。今回も会場が柔らかな響きに包まれ、普段の罪業深き我が魂も浄化されました。

クリスタル・デュオ・ブレイズのお二人

クリスタル・デュオ・ブレイズのお二人

クリスタルボウルは楽器の概念を超えているように私には思えます。聴く度に深遠な世界へと誘われ、静かな想いが湧き上がってくるのです。クリスタルボウル自体も勿論ですが、演奏しているお二人の音楽に接する姿勢や感性も大いに関わっているのでしょうね。

いつも彼女たちの演奏を聴いて思う事は、いかに普段我々がリズムやメロディー、ハーモニーに支配されているのかという事。静寂に満ちるあの音には、理論など人間の作り出したもののもっと根源に在るものを感じずにはいられません。それは揺るぎなく、且つしなやかで大きな力を湛えているように思えます。場に響き満ちて行くあの音、そして重なり合う事で生まれるハーモニーには根源的、原初的な音の存在というものを感じます。プレロマスと言っても良いかもしれません。

私はこのブログでよく「漂う」「満ちる」という言葉を使いますが、これは素晴らしい音楽に出会った時に、必ず感じる感覚なのです。彼女たちが奏でるクリスタルボウルは正にそのイメージにぴったり。そしてそれは私が音楽を創ろうとする時に、いつも思い浮かべるイメージでもあるのです。

あの響きの中に身を置いていると、自然と祈るという気持ちになってくるから不思議です。毎回彼女たちと会うときにはこうしたイベントの時ですし、彼女たちの中にもきっと祈りというものが大きなキーワードになっている事と思いますが、あの響きに身を委ねていると、ネガティブな邪念やケレンが消えて、こんな小さき私の心の内にも清らかなものが満ちて行くのです。

今回も、今は亡きH氏が常に言っていた「愛を語り届ける」という言葉が思い起こされました。

音楽の原初はやはり祈りだったのではないでしょうか。だとしたら響きという音楽の根源を忘れてはいけない。そして「愛を語り届ける」という目的も忘れてはいけない。それを忘れた時、もうそこには祈りは無く、ただの音の塊でしかない。いくら技術を尽くし理論武装して、壮大に構築しても、祈り無き音楽は人間の作り出した小賢しい騒音でしかない。

美は祈りの中にこそある。そんな想いが募りました。

あの震災から間もなく4年が経ちます。この4年間色々な事がありました。人それぞれに、様々な4年間だった事と思います。毎年この時期になると色々な事を思い返すのですが、時間が経つと、どこかでもう「過ぎ去った事」という意識で捉えているのではないか、そんな気持ちも自分の中に感じる事があります。東北は未だ復興のめどが立たない地域もあるでしょうし、原発事故に関しては先が見えないような状態ですが、東京ではもう節電などとは誰も言わず、震災前と何も変わっていません。これも一つの現実なのでしょう。

ただ四年前私が感じた「音楽の無力」は、少しづつ私の中で「無力ではない」という気持ちに変わりました。

津波の去った後

津波の去った後震災以降福島には何度か呼ばれて演奏しました。ボランティアではなく、あくまで仕事で関わることで、かえって今迄ほとんど行った事のなかった東北全般が身近なものになり、視野が開けてきたような感覚を覚えました。勿論津波の後や、避難生活の実態も目の当たりにし、相馬在住の人達からも話を聞き、思う所は多々ありますが、あの震災以降、東北それも福島とは何かの縁を頂いたように感じています。

音楽は腹の足しにはなりません。特に私の音楽はいわゆる癒し系でもなく、その場を楽しませるエンタテイメントでもありませんが、震災の年に福島で演奏した「平経正」は20分以上の長い曲にも拘らず、皆さん食い入るように聞いていました。あの熱気に満ちた(ちょっと異常なくらい)会場の雰囲気は未だに忘れられません。250席程の小さなホールでしたが、あまりに多くの方が詰めかけて、随分とお断りをする程、皆さんが求めてくれたというのは、何かを求めていたのではないかと思えてならないのです。腹の足しとは別の何かを・・・。まあ私の演奏を待ち望んでいてくれた訳ではなく、琵琶の演奏を聴きたかったのだろうとは思いますが、琵琶には何かの想いを乗せ伝えて行く力が、今でも充分に備わっているという事ではないかと思っています。そんなこともこの4年間で感じた事です。

音楽は腹の足しにはなりません。特に私の音楽はいわゆる癒し系でもなく、その場を楽しませるエンタテイメントでもありませんが、震災の年に福島で演奏した「平経正」は20分以上の長い曲にも拘らず、皆さん食い入るように聞いていました。あの熱気に満ちた(ちょっと異常なくらい)会場の雰囲気は未だに忘れられません。250席程の小さなホールでしたが、あまりに多くの方が詰めかけて、随分とお断りをする程、皆さんが求めてくれたというのは、何かを求めていたのではないかと思えてならないのです。腹の足しとは別の何かを・・・。まあ私の演奏を待ち望んでいてくれた訳ではなく、琵琶の演奏を聴きたかったのだろうとは思いますが、琵琶には何かの想いを乗せ伝えて行く力が、今でも充分に備わっているという事ではないかと思っています。そんなこともこの4年間で感じた事です。

今こそ我々に何かを問われているのではないでしょうか。

今年も、和久内明先生主催の集会に顔を出しています。あの震災を忘れないようにしようと、今年も何時ものメンバーが集い、ルーテルむさしの教会にて行います。

クリスタルボウルのクリスタルデュオブレイズのお二人、尺八の吉岡龍之介君、ギターの山口亮志君、オーソドックス合唱団を率いる折田真樹先生などが音楽を届けます。18時30分開演です。

一年に一度でもこうしてあの日を振り返り、世の中を、自分を見つめ直すという事は、今後を生きる上でも必要な事ではないかと思っています。そして3月11日はそういう日として私達日本人の内に刻まれて行くべきなのではないか、とも思うのです。音楽は腹の足しにはならなくとも、心の足しには充分に成り得ます。心を分かち合うひと時です。是非お越しくださいませ。入場は無料です。

昨年の演奏風景 於ルーテル武蔵野教会

春の逍遥の時期となりました。外はもう梅が満開。先日用事で湯島天神の近くに行きましたが、天神様の境内には梅が盛りの時を迎えていました。写真撮る暇が無かったですので、此方でも。

今は無き吉野梅郷

今は無き吉野梅郷やっぱり梅の花はどこか密やかさがあって良いですね。桜の華やかさとは一味違って、控えめな感じが好きなんです。人も同じかな・・・。

毎年2月の半ばから4月の半ばまではオフシーズンと称してぶらぶら散歩したり、美味しいものを食べに行った り、映画を観たりコンサートに行ったりします。家の中ではボロンボロンととりとめもなく琵琶を弾いたり、たまにギターを弾いたり、酒を呑んだり…とまあ、世間でいう所の遊んでるという具合なんですが、これがなくては物は創れない?。まあ芸人の常套句のようないい訳ですな???

り、映画を観たりコンサートに行ったりします。家の中ではボロンボロンととりとめもなく琵琶を弾いたり、たまにギターを弾いたり、酒を呑んだり…とまあ、世間でいう所の遊んでるという具合なんですが、これがなくては物は創れない?。まあ芸人の常套句のようないい訳ですな???

しかし色々な人に会い、おしゃべりをして、色んな場所に顔出して日常から離れ、色々なものを観て感動し、杯を傾けて語り合う。こういう所から自分の意見が見えて来たり、新たな方向性や発想を得たりするものなのです。真面目な人にはこんな非生産的な日常は耐えられないかもしれないですね。でもこれがあるがゆえに、私は色々な考えを巡らし、それが作品となって行くのです。私のような適度に鈍感な性格の方が、音楽家には向いているのかもしれません。

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu毎日目標を立てて、自分に成果を科すというのは良い事ではあるかもしれませんが、同時に野に咲く花に美を見たり、梅花に心を掻き立てられ歌を詠んだりする位、抒情が溢れ出ていないととても音楽は生まれません。現代の邦楽人は皆ある種真面目過ぎるのだと思います。口の悪い友人は「真面目という所に逃げているんだ」なんて言う人も居ますね。確かにきちんとやっていれば間違いないという発想は確かに何の不安もありません。組織の中の肩書きがあれば自分のスタンスや姿もはっきり見えるでしょうし、収入的にも安定するのかもしれません。

しかしそんな所に音楽は無いのです。安定とは真逆の不安や焦燥、時に絶望。そして感動、感激そういう劇的なものを日々の中に感じていてこそ音楽は生まれて行くのです。更にもっと言えばそういう劇的なものを乗り越え、感情に振り回されない境地に自分が辿り着いて初めて音楽が流れ出て来る。周りと自分を比べて、稼ぎが無いとか、実績が無いとかそんなことを気にしている内は大したものは創れません。私くらいの年齢になると、社会の中では責任ある世代等と言われますが、自分自身の内面は常に何にも囚われる事無く、自由でないと芸術の女神は微笑んでくれませんね。

しかしそんな所に音楽は無いのです。安定とは真逆の不安や焦燥、時に絶望。そして感動、感激そういう劇的なものを日々の中に感じていてこそ音楽は生まれて行くのです。更にもっと言えばそういう劇的なものを乗り越え、感情に振り回されない境地に自分が辿り着いて初めて音楽が流れ出て来る。周りと自分を比べて、稼ぎが無いとか、実績が無いとかそんなことを気にしている内は大したものは創れません。私くらいの年齢になると、社会の中では責任ある世代等と言われますが、自分自身の内面は常に何にも囚われる事無く、自由でないと芸術の女神は微笑んでくれませんね。

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu私は若者に「教室なんかやるんじゃない」といつも言っているのですが、月謝を当てにするようになったら音楽家はお終い。音楽家はあくまでも舞台で日銭を稼いでナンボです。それが出来ない人は趣味に留めておいた方が良いでしょう。

お金があろうが無かろうが、飯が食えてりゃそれでいいか、位な気持ちで居られるますか??。若い頃はそうでも、40代50代になってもそんな気持ちで居られるでしょうか?そこが音楽家として生きて行かれるかどうかの分かれ目です。

随分前に浪曲師の方が、「腹が減ったら寄席の楽屋にでも挨拶に行けば、弁当の一つや二つありつける」なんて言っていましたが、その位の感覚は常に持っていたいですね。きちんとしなければいけない、責任ある世代はこうでなければ、という硬い考えしか出来ない人は、音楽を仕事にしてはいけません。逆にマイナーな存在を気取って小さな世界でうそぶいているのも同様。周りを不幸にするだけです。

余計な欲を持つよりも、梅花を観てその美しさに感動し、溢れて来る想いを歌に詠んで、ついでに一杯呑って、そこから世紀の名曲を書くぞ!!と譜面に向かう位でなくては!!

photo MORI Osamu

photo MORI Osamu

日々どれだけ喜びがあるか。音楽を生み出すのに一番必要な事はここに尽きます。酒を呑もうが、花見をしようが、オペラを観ようが、そこに喜びを感じているかどうかという事です。彼女とお茶しているだけでも楽しいし、川べりを散歩していて、珍しい花を見つけただけでも楽しい。味噌汁が旨い・・そんなことあんなこと、どんなことにも喜びが日々満ちていれば、きっと素敵なメロディーが出て来るでしょう。そしてそこには何の規制も囚われも無く、自分から湧き上がる自分の音楽が出来上がる事と思います。

何処に所属していようが、誰の弟子だろうが、音楽を生み出すのは私、そしてあなたなのです。

私は何時も大仰なパフォーマンスや、派手な出で立ちの舞台人に対し良い事を書きませんが、それは飾り立てているのが見え見えだからです。無理な化粧はやっぱりおかしいし、音楽以外に気を取られていたら、音楽は薄まりじっくり聞いてもらえない。以前とある黒人のジャズシンガーを聴きに行った時、普段着で歌っているのに、その姿からはリズムが溢れだして、会場中を巻き込んで躍らせてしまう程の躍動感に満ちていましたが、無理やりそういうものを真似しても逆に滑稽なだけです。自分自身を曝け出さない限り、花は咲きません。

花とは自分自身です。飾り立てたから咲くとい

うものではないのです。自分が一番自分らしくある時に初めてその美しさが匂い立つのです。桜のような人、梅花のような人、色々な花があるからこそ面白いのです。

あなたらしい、あなただけの花。そして私だけの花を共に咲かせたいですね。

さて今季も名作を創りますよ!!

仏子寺にて

仏子寺にて

今後も舞台を第一にしてやって行きたいと思います。以前は大学の講師もやっていましたし、大学での単発の特別講座も随分とやりました。それらは私にとって貴重な体験であり、良い勉強でした。これからも機会があればやろうとは思っていますが、舞台人は兎にも角にも舞台に集中しなければいけません。人生に於いて常に「舞台で生きる」という心で居なくては、良い舞台も良い音楽も生みだすことは出来ません。舞台に立って演奏してナンボです。教える事もとても大切ですが、先生になってしまったら演奏家としてはそこでお終い。お教室経営で収入を得て生きて行くのが自分人生だと覚悟が出来ている人はそれで申し分ないでしょう。しかし私は演奏家です。お師匠様でも先生でもない。私は頂いた縁を舞台で生かし、音楽の形にして返すのが自らの役割だと思っています。

今後も舞台を第一にしてやって行きたいと思います。以前は大学の講師もやっていましたし、大学での単発の特別講座も随分とやりました。それらは私にとって貴重な体験であり、良い勉強でした。これからも機会があればやろうとは思っていますが、舞台人は兎にも角にも舞台に集中しなければいけません。人生に於いて常に「舞台で生きる」という心で居なくては、良い舞台も良い音楽も生みだすことは出来ません。舞台に立って演奏してナンボです。教える事もとても大切ですが、先生になってしまったら演奏家としてはそこでお終い。お教室経営で収入を得て生きて行くのが自分人生だと覚悟が出来ている人はそれで申し分ないでしょう。しかし私は演奏家です。お師匠様でも先生でもない。私は頂いた縁を舞台で生かし、音楽の形にして返すのが自らの役割だと思っています。

私は桜の華やかな姿も好きなんですが、やっぱりちょっと控えめな梅花の風情が好きなんです。人間も梅花のような密やかな人の方が落ち着いて話も出来るし、一緒に居て楽しいですね。若い頃から派手なけばけばしいものは嫌いでしたが、私が年を取るにしたがって、益々梅花が好きになりました。

私は桜の華やかな姿も好きなんですが、やっぱりちょっと控えめな梅花の風情が好きなんです。人間も梅花のような密やかな人の方が落ち着いて話も出来るし、一緒に居て楽しいですね。若い頃から派手なけばけばしいものは嫌いでしたが、私が年を取るにしたがって、益々梅花が好きになりました。

現代のトップピアニスト クリスチャン・ツィメルマンは「自分の本当に目指したい道は何なのか、音楽への強い愛情をいかにしたら聴衆に伝えられるのか、そのためには何が必要か、ずっと悩んでいました。もちろんこの答えはいまだ出ていません。だからこそ私は自分を律し、練習へと駆り立てるのです」「私は1つの曲を完璧に準備するのに10年を要します」等々言っていますが、世界のトップにしてこれです。常に考え、練習し、自分を律する。やみくもにただ目の前の事を一生懸命にやるのではないのです。自分のやる音楽は何なのか、それを表現するにはどうしたらいいか、常に考え、考え抜いて、実践しているのです。

現代のトップピアニスト クリスチャン・ツィメルマンは「自分の本当に目指したい道は何なのか、音楽への強い愛情をいかにしたら聴衆に伝えられるのか、そのためには何が必要か、ずっと悩んでいました。もちろんこの答えはいまだ出ていません。だからこそ私は自分を律し、練習へと駆り立てるのです」「私は1つの曲を完璧に準備するのに10年を要します」等々言っていますが、世界のトップにしてこれです。常に考え、練習し、自分を律する。やみくもにただ目の前の事を一生懸命にやるのではないのです。自分のやる音楽は何なのか、それを表現するにはどうしたらいいか、常に考え、考え抜いて、実践しているのです。

音楽は腹の足しにはなりません。特に私の音楽はいわゆる癒し系でもなく、その場を楽しませるエンタテイメントでもありませんが、震災の年に福島で演奏した「平経正」は20分以上の長い曲にも拘らず、皆さん食い入るように聞いていました。あの熱気に満ちた(ちょっと異常なくらい)会場の雰囲気は未だに忘れられません。250席程の小さなホールでしたが、あまりに多くの方が詰めかけて、随分とお断りをする程、皆さんが求めてくれたというのは、何かを求めていたのではないかと思えてならないのです。腹の足しとは別の何かを・・・。まあ私の演奏を待ち望んでいてくれた訳ではなく、琵琶の演奏を聴きたかったのだろうとは思いますが、琵琶には何かの想いを乗せ伝えて行く力が、今でも充分に備わっているという事ではないかと思っています。そんなこともこの4年間で感じた事です。

音楽は腹の足しにはなりません。特に私の音楽はいわゆる癒し系でもなく、その場を楽しませるエンタテイメントでもありませんが、震災の年に福島で演奏した「平経正」は20分以上の長い曲にも拘らず、皆さん食い入るように聞いていました。あの熱気に満ちた(ちょっと異常なくらい)会場の雰囲気は未だに忘れられません。250席程の小さなホールでしたが、あまりに多くの方が詰めかけて、随分とお断りをする程、皆さんが求めてくれたというのは、何かを求めていたのではないかと思えてならないのです。腹の足しとは別の何かを・・・。まあ私の演奏を待ち望んでいてくれた訳ではなく、琵琶の演奏を聴きたかったのだろうとは思いますが、琵琶には何かの想いを乗せ伝えて行く力が、今でも充分に備わっているという事ではないかと思っています。そんなこともこの4年間で感じた事です。

り、映画を観たりコンサートに行ったりします。家の中ではボロンボロンととりとめもなく琵琶を弾いたり、たまにギターを弾いたり、酒を呑んだり…とまあ、世間でいう所の遊んでるという具合なんですが、これがなくては物は創れない?。

り、映画を観たりコンサートに行ったりします。家の中ではボロンボロンととりとめもなく琵琶を弾いたり、たまにギターを弾いたり、酒を呑んだり…とまあ、世間でいう所の遊んでるという具合なんですが、これがなくては物は創れない?。

しかしそんな所に音楽は無いのです。安定とは真逆の不安や焦燥、時に絶望。そして感動、感激そういう劇的なものを日々の中に感じていてこそ音楽は生まれて行くのです。更にもっと言えばそういう劇的なものを乗り越え、感情に振り回されない境地に自分が辿り着いて初めて音楽が流れ出て来る。周りと自分を比べて、稼ぎが無いとか、実績が無いとかそんなことを気にしている内は大したものは創れません。私くらいの年齢になると、社会の中では責任ある世代等と言われますが、自分自身の内面は常に何にも囚われる事無く、自由でないと芸術の女神は微笑んでくれませんね。

しかしそんな所に音楽は無いのです。安定とは真逆の不安や焦燥、時に絶望。そして感動、感激そういう劇的なものを日々の中に感じていてこそ音楽は生まれて行くのです。更にもっと言えばそういう劇的なものを乗り越え、感情に振り回されない境地に自分が辿り着いて初めて音楽が流れ出て来る。周りと自分を比べて、稼ぎが無いとか、実績が無いとかそんなことを気にしている内は大したものは創れません。私くらいの年齢になると、社会の中では責任ある世代等と言われますが、自分自身の内面は常に何にも囚われる事無く、自由でないと芸術の女神は微笑んでくれませんね。