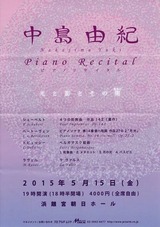

先日、浜離宮ホールで行われたピアニスト中島由紀さんのリサイタルを聴きに行きました。

2年前のリサイタルは、ツアー中で聴きに行けなかったので、今年は何としても行きたいと思っていましたが、本当に行ってよかった。未だに体中に彼女の音が満ちている。それ位の充実ぶりでした。

以前の彼女の演奏とは全然違いました。勿論以前も素晴らしかったけれど、今回は音が煌めいているかのように会場に満ちていたのです。生命感が溢れるとはこういう事なのでしょう。特に第2部で弾いたドビュッシーの「ベルガマスク組曲」等は、ほとばしると言った方が合っているほどに、曲がまるで生きもののように自由に舞っているようでした。

とにかくタッチのコントロールが細部に渡って効いていて、自由自在にあらゆる表現が飛び出してくる。そしてダイナミック!。けっしてこじんまりした小さな演奏ではありません。あくまで自然に、曲のありのままの姿が流れ出て来るのです。ここまで作り上げて行くには、ありとあらゆる努力と研究があったのでしょうね。それにきっとここ数年、彼女は何か精神的な充実を得たのではないでしょうか。そうとしか思えないような驚くほどのレベルアップでした。元々技量も経験も積んできた方ですが、ここに来てそれが花開いたような気がします。

先日聴いた灰野さんもそうですが、人生と音楽が一致している、そんな風に感じました。そこ迄行くには技術だけでなく、人間としての経験も重ねる事が不可欠だろうと思いますが、彼女はそんな音楽家としての人生をつかんだという事でしょう。きっと多くの物を通り越して、自分なりのペースで音楽を人生として生きているのでしょうね。

先日聴いた灰野さんもそうですが、人生と音楽が一致している、そんな風に感じました。そこ迄行くには技術だけでなく、人間としての経験も重ねる事が不可欠だろうと思いますが、彼女はそんな音楽家としての人生をつかんだという事でしょう。きっと多くの物を通り越して、自分なりのペースで音楽を人生として生きているのでしょうね。

こんなに豊かなピアノは初めて経験したかもしれません。今迄クラシックは弦と歌ばかり聞き入っていたのですが、俄然ピアノに興味が湧いてきました。家に帰って思わず、リヒテルやグルダ、グールド、館野泉なんか引っ張り出して聞いてしましました。

私はとても彼女のようなレベルにはいけませんが、結局は自分のやるべき事をやるしかないと思います。自分のやり方で自分の道を歩むことが一番自分らしいし、またそれしか出来ません。素晴らしい音楽家に接すれば接する程、自分の行くべき道を進もうという想いも強くなります。

本当に素晴らしいコンサートでした。これ程にピアノを堪能したのは生まれて初めて。また一つ音楽の世界が広がり、視野が開けました。ありがとう!!

PS:いつも書いていますが、一流は姿が良いのです。今回久しぶりに中島さんの姿を拝見しましたが、姿が一段と良くなっていました。彼女は常に体も鍛えているそうですが、何時見ても姿勢が良く、写真のように大変絵になる方なのです.。久しぶりに見たら、凛とした眼差しの中に柔らかさが加わって、余裕のようなものを感じました。充実ぶりが姿にも表れているようでした。

先日、箱根やまぼうしにて演奏してきました。このやまぼうしでは昨年も演奏の機会があり、また是非やってみたいと思っていましたので、お話を頂いて嬉しかったです。今回は樂琵琶も持って行って、啄木も演奏させて頂きました。

やまぼうし http://www.mies-living.jp/termsofuse.html

とにかく素晴らしい所なのです。緑に囲まれ、芦ノ湖のすぐ近くという立地の上、建物も空間も、こうした催しやサロンコンサートには申し分ない条件が整っているのです。

ちょうど大涌谷が話題になっているこの時期ですが、離れているせいか全然心配は無く、お客様もリラックスして、とても良い雰囲気で演奏が出来ました。今回もいつもお世話になっているICJCのDr.アマトさんが通訳(超訳)をしてくれまして、外国の方にも楽しんでいただきましたが、演奏後の質問コーナーでは、Hzの話やリズムなどについて、結構レベルの高いお話が出て、充実した会となりました。

ちょうど大涌谷が話題になっているこの時期ですが、離れているせいか全然心配は無く、お客様もリラックスして、とても良い雰囲気で演奏が出来ました。今回もいつもお世話になっているICJCのDr.アマトさんが通訳(超訳)をしてくれまして、外国の方にも楽しんでいただきましたが、演奏後の質問コーナーでは、Hzの話やリズムなどについて、結構レベルの高いお話が出て、充実した会となりました。

こういう演奏会は大好きですね。演奏活動を続けていれば、色々な現場に出会いますが、演奏していて気持ち良いという場所は、そう多くはありません。気持ち良いとは、場と人と音楽がアンサンブル出来るという言い方をしたら良いでしょうか。自分の気持ち、リスナーの気持ち、そして響きが一体となる瞬間はやっぱり音楽家にとってとにかく嬉しいし、気持ち良いのです。

自分でCDを作っておきながら言うのも変ですが、つくづく音楽は生演奏が一番だな、と思います。CDやレコード、最近はネット配信などで様々なものが自由に聴ける訳ですが、リスナーがどんな時に、どんな場所で聴くのかで、その印象は大きく異なります。音楽家をやっていると見逃しがちなのですが、音楽は音だけでなく、場や人、時、等々色々な条件の中で初めて成立するものなのです。オーディオも素晴らしいですが、音楽はスピーカーから出て来る音よりも、何の付け足しも無い、演奏者から湧きずるそのものの生演奏がやはり基本です。

2014年「良寛」公演

2014年「良寛」公演

そして音楽や演奏に対する姿勢も大事ですね。音楽に対してどこまでも素直で居ないと、音楽はすぐにねじれます。背伸びをせず、気負いの無い、自然体の心持で、落ち着いた穏やかな姿。これが私の理想ですが、音楽の前には偉いも、肩書きも、キャリアも何も無い。誰でも一演奏家です。演者は、自分を大きく見せようとしている時点で、もう舞台に支配されてしまっています。何者でもない等身大の自分自身の姿を、音楽と舞台にどこまでも晒す覚悟が出来ていないと、ベールをかけたままで思うようには伝わらない。衣装でも照明でも同じなのですが、何かを付け足してしまうと逆に音楽を妨げてしまうものです。皆様はどう思いますか・・・?。

どんな場でも音楽には喜びがありますが、気持ち良い場所で、気持ち良い会をやると、ひときわ音楽の喜びが感じられますね。その気持ち良さは皆音楽と成って出て来ます。何か気にかかっている時の演奏と、気持ち良く音楽に、場に身を委ねるようにしている時の演奏とではずいぶんと違います。

人間は精神的生きものと言われますが、何を感じ、どんなヴィジョンを持って、何処を見ているか、そういう精神の在り方一つで、目つきも顔つきも体つきも歩き方も変わってきますし、勿論音楽も大きく変わってきます。

場と、人、更には季節や時代ともコミュニケーションし、その場でしか響かない音楽を紡いで行く事は音楽家の幸せであり、喜びだと思います。どうだ!とばかりに肩書きぶら下げて自己顕示欲の塊になって、一方的にご披露しても、何も届かない。分かち合う喜びを知らなければ、音楽は響かないのです。

良き時間を頂きました。

GWも過ぎ、気分も仕切り直しという感じになってきました。この春に作った曲も随分こなれて来て、これからの演奏会にお目見えすると思いますが、こうして曲を作るという事は、どんどんと自分の世界が極まって来ることであり、且つ変化して行く事でもあります。お蔭様で薩摩琵琶の独奏曲が2曲、タイプの違う合奏曲が2曲、樂琵琶独奏曲が1曲出来ました。これから夏にかけては、面白そうな演奏もいくつか予定されているので、レパートリーを増やして、どんどん演奏の幅を広げて行きたいと思います。いい感じです。勿論まだまだ作りますよ。

若き日

若き日

30代の頃は、今と同じく最先端に居たいと思っていましたが、「20年程したら、自分のスタイルが確立して、それを熟成させていくだろう」なんて事をうそぶいていました。しかし今その20年後になってみると、「更に最先端、最前線に居たい」という気分満々です。常に曲を作り続け、常に自分のスタイルを貫いて行くのに限りなどというものは無いですね。創作意欲が無くなったらおしまいだし、落ち着いてしまったらそこで終わりです。多分、後20年しても、やり方は変われど想いは更に強くなっているように思います。

私は、日々なるべく沢山の舞台を観るようにしていますが、観る度に様々な事を思います。舞台を創って行くという事は、何と言っても我々舞台人にとって喜びですね。自分が生きている、という実感が湧きあがります。

そしてどんなものでも一流の舞台には、そこに「美」というものを感じます。先日の灰野さんのライブもそうでした。こうした優れたものに接すると、自分の中に表現すべきものがはっきりしているかどうかという事をあらためて感じます。舞台に対する喜びは結構なことですが、高揚感充実感だけに浸っていたら、何も表現していないのと同じ。ただのパフォーマンスであり、発表会以上にはなりません。

よく御一緒させてもらっている、江戸手妻の藤山新太郎師匠の舞台も実にしっかりと出来ています。構成は勿論の事、演出、舞台運び迄、レベルの高い内容と共にかなりの精度で出来上がっているのです。結局はどのようなジャンルのものに於いても、表現すべきものを明確に持ち、且つ創造性に溢れていないと、舞台は成り立たないという事だと思います。

戯曲公演「良寛」より 右は伊藤哲哉さん

人それぞれの仕事のやり方があるのですが、私の場合は自分主催の公演は勿論、手妻をはじめ、頼まれる舞台全ての作編曲と演奏をするのが私の仕事です。戯曲公演「良寛」でも全ての曲

を私が作曲しましたが、ただ言われるままに作っていたのではお話にならない。私にしか出来ない、私らしい仕事をしなければ!!

聴衆は「おみごと」を聴きたいのではなく、「音楽」を聴きに来ているので、中途半端な技のひけらかしは、浅いヴィジョンや生ぬるい感性が丸見えになって評価を下げます。得意になってやっているようでは、何も成就しないですね。常に肝に銘じています。

灰野さんも新太郎師匠も、古来からあるものを自分の中で昇華して、時代と共に形も技も変え、あくまで自分の表現として舞台にかけている。けっして過去の真似しているのではないのです。それは永田錦心も鶴田錦史も同じ事です。

戯曲公演良寛より 手前津村禮次郎師

色々な表現の形を取って良いと思いますが、何よりも自分のやるべき事が定まっていかどうかではないでしょうか。演奏会は勿論ですが普段からの音楽に対する姿勢が問題ですね。奇をてらったものや、お得意なものを羅列したようなプログラムでは、何も実現しません。

今年はこれから色々な方々との共演・饗宴が色々とありそうです。実験的なものもあえてやって行こうと思っています。その為にも自分の音楽がしっかりと確立されていないと、ただ振り回されるだけになってしまいます。自分を保ちつつ、柔軟に対応して行く、つまりは音楽家としての器が問われてゆくと思います。

戯曲公演良寛での津村禮次郎先生、伊藤哲哉さんとの共演、新太郎師匠との仕事、フラメンコの日野先生とのジョイントライブ、灰野さんのライブ、そして勿論我がReflectionsでの演奏会等々、今年の上半期は刺激的な舞台が続きましたが、凄い舞台に接すると、自分が良く見え、且つ至らぬ点が浮き彫りになります。それらを観て感じて、少しづつ自分の舞台を創って行くしかないですね。音楽は終わりの無い仕事です。

和楽器 ブログランキングへ

昨日は、灰野敬二率いる「不失者」のライブに行ってきました。

凄い。超ド級とはこの事。これ程のライブは人生の中でもいくつも無いでしょう。ジミヘンやコルトレーンを初めて聞いた時以来と言っても過言ではないような衝撃でした。いかに自分が「俗」に汚染されているかを突きつけられるような、衝撃的なライブでした。会場は爆音が引き起こすサチュレーションの渦に脳も体も揺さぶられるかのような音空間。完全にやられました。勿論ただの爆音という単純な浅いものではないです。サイケ・ノイズ・トランスetc.あらゆるものが呑みこまれ、灰野敬二の音楽と成って放出されていて、そこにはかなり高い音楽性を感じました。歌詞や声の扱い方、静寂、轟音、ビート、シンコペーション・・・。ディストーションと空間系エフェクトの織り成す独自の世界は手法も良く考えられていて、けっして雰囲気に流されない、繊細さと超絶を行き来する圧倒の内容でした。

時に混沌の中に見え隠れする「道」のような秩序のような、存在が浮かび上がり、そこへ聴衆の意識が集約されて行く瞬間が何度もありました。皆がトランス状態に入って行く光景を見て、音楽の力を、魔力を感じずにはいられませんでしたね。正に現代のカリスマ。強力なエネルギーを感じました。

私は何時も日本の風土や文化、そして音楽について考えていますが、ロックは現代音楽と共に、そういう風土や歴史、民族性を乗り越えて存在して行ける稀な音楽ではないでしょうか。勿論カントリーやブルース等色々な要素を盛り込むことが出来ますが、ロックには限定された民族性、地域性というものはない。どうやっても良いし、どんな形でもロック足りえる。ただその核になるものさえ掴んでいれば、あらゆるものを呑みこむとてつもないエネルギーに満ちている。当然その中にはショウビジネスという一面も抱え、清濁併せ持つ現代社会そのものがロックと言っても良いような気がします。

そしてそこにはエレクトリックギターという20世紀のチャンピオンとも言える楽器の存在が大きいですね。特にジミヘン以降のディストーションの発展は、現代の音楽にとって無くてはならない要素になっていると思います。

灰野さんは昨年ドキュメンタリー映画も上映されましたが、アメリカやヨーロッパでは、第一級のアーティストとして認められている人物。100タイトルを超えるアルバムを発表していて、その音楽は多岐に渡ります。実際話をしていると、世界中の音楽を聴いているのではないか、と思う位に音楽への見識が広く深い。今回目の当たりに彼の音楽に接してみて、彼の語る言葉がそのままが音楽に成っていると思いました。

日本では前衛的なものはどうしてもキワモノ的に見られがちですが、灰野さんの演奏に改めて接してみると、耳当たりの良い品行方正な体裁を整えたようなものの中にもはや「音楽」は感じないですね。私は以前からお稽古事やら肩書きやらについては随分と書いてきましたが、そういうものは結局「音楽」ではない。またポップスのような売れる売れないの範疇で成り立っているものも同様、あれは商品であって音楽ではない、と思えて仕方がありません。

夏から秋にかけて灰野さんと組む演奏がいくつかあるのですが、実に楽しみです。また自分の音楽もあぶり出されると思います。上手等というものは全く通用しない。何を観て、何を感じているのか。そしてそこからどんな音を生み出して行くのか。本当の「音楽」が私にあるかどうかが試される事でしょう。

夏から秋にかけて灰野さんと組む演奏がいくつかあるのですが、実に楽しみです。また自分の音楽もあぶり出されると思います。上手等というものは全く通用しない。何を観て、何を感じているのか。そしてそこからどんな音を生み出して行くのか。本当の「音楽」が私にあるかどうかが試される事でしょう。

私は常に色々なものに囚われないように、自分のスタイルというものを見つめてきたつもりですが、灰野さんの音楽を実体験した今となっては、まだまだ自分の中に多くの囚われがある事を感字ずにはいられません。

今回はSoon Kimさんというサックス奏者と一緒に聞きに行ったのですが、彼とも色々な話をしていて、私は私の音楽をもっと研ぎ澄ませていこうと、はっきりと思いました。その為にはもっと明確なヴィジョンや手法が必要です。そして余計な事をどんどんと削って、自分のやるべき事だけをやりたい。そんな想いを抑えることが出来ない程に、自分の原点を感じた夜でした。

和楽器 ブログランキングへ

先日は、フラメンコギターの師匠でもある日野道生先生に誘われて演奏してきました。この間のブログでは静寂感という事を書いたのですが、拘ってばかりでも頭が固くなってしまうので、ちょっと発想を変える為にも、誘われるままにやってみました。ライブ形式というのは本当にもう何年振りだろう??という位でしたが、気軽で楽しい会になりました。

会場は「帽子と少女」という名前のこんな感じの小さな喫茶店。時は選挙期間中でもあり、周りの音がどうしても聞こえてきてしまうので、何処まで表現が出来たかは判りませんが、今回はフラメンコギターとのカップリングでしたので、あまり気にせず気軽に出来ました。

会場は「帽子と少女」という名前のこんな感じの小さな喫茶店。時は選挙期間中でもあり、周りの音がどうしても聞こえてきてしまうので、何処まで表現が出来たかは判りませんが、今回はフラメンコギターとのカップリングでしたので、あまり気にせず気軽に出来ました。

私はもう7,8年程演奏会形式に拘っていて、ライブはずっとご無沙汰だったのですが、久しぶりにやってみて、色々と想う所が有りました。お店という空間で、皆さんがコーヒーを飲みながらリラックスして聞いている環境で演奏してみると、私の音楽はちょっと硬過ぎる。今回は日野先生が居たので何とかなったものの、あれではライブはちょっと厳しい。以前からリスナーを緊張させるのが私の演奏の特徴みたいなものでしたが、まあ相変わらずライブ向きのレパートリーではないのでしょう。改めてもう少し幅の広いレパートリーが必要だと思いましたし、リスナーあっての音楽という事も改めて感じました。

こういった気軽な所でもしっかりと私の音楽を届けられるのであればまた機会を持ちたいし、逆にどんな場所でも聞かせる事もやはりプロのプロたる所だという点も感じました。ただ気を付けたいのは、目の前の受け狙いに走るようになってしまう事です。そういうお客様と直に触れるからこそ、肝に銘じておきたいですね。

ライブをやれば誰しも充実感や高揚感に浸れるものですが、盛り上がっただの受けただのという目の前の快楽に振り回されると、音楽はとたんに底が浅くなってしまいます。楽しいのは結構ですが、これはエンタテイメントの罠だと私は思っています。演奏会に於いても大いに気を付けたい所ですね。

いくら受けの良い演奏だったとしても、ノリだけで大雑把に演奏してしまう事は多々ある事です。そこには音楽の深遠は無い。技術はどんな場合でもしっかりとしたものがないと、自分のやるべき事は実現しないのです。舞台上では、何かの拍子に神憑り的にいつも以上のものが出て来る奇跡のような事が時々ありますが、それとてもまともな技術を持って舞台に臨んでこそです。こういう所に甘えが有ると、やはり全体がぼやけて、姿にも隙が出て来ます。

技術=テクニックというと、良い音程やリズム感、早弾き等が思い出されますが、それらは技術のほんの一つに過ぎないのです。ステージング、所作等舞台に関する事すべてが技術です。これが判らないようでは、音楽を届けられない。この辺りの事は、何時も肝に銘じている事ではありますが、ライブに置いては特に注意すべき所だと感じました。

つらつらと思った事を書きましたが、時々こうしたライブもやっておくと、視点も変わって色々鍛えられそうです。私は、音楽は勿論の事、その先に在る世界を表現したい。お見事だとか、楽しかったという演奏の高揚感だけで終わりたくはないのです。

良き機会をまた得たいと思いました。

PS:この日は久しぶりにジャズ系の仲間も来てくれて、終演後ゆっくり話が出来ました。こうした語らいの時間もライブならではですね。ちょっと面白い展開になって行きそうな気がします。

先日聴いた灰野さんもそうですが、人生と音楽が一致している、そんな風に感じました。そこ迄行くには技術だけでなく、人間としての経験も重ねる事が不可欠だろうと思いますが、彼女はそんな音楽家としての人生をつかんだという事でしょう。きっと多くの物を通り越して、自分なりのペースで音楽を人生として生きているのでしょうね。

先日聴いた灰野さんもそうですが、人生と音楽が一致している、そんな風に感じました。そこ迄行くには技術だけでなく、人間としての経験も重ねる事が不可欠だろうと思いますが、彼女はそんな音楽家としての人生をつかんだという事でしょう。きっと多くの物を通り越して、自分なりのペースで音楽を人生として生きているのでしょうね。

ちょうど大涌谷が話題になっているこの時期ですが、離れているせいか全然心配は無く、お客様もリラックスして、とても良い雰囲気で演奏が出来ました。今回もいつもお世話になっているICJCのDr.アマトさんが通訳(超訳)をしてくれまして、外国の方にも楽しんでいただきましたが、演奏後の質問コーナーでは、Hzの話やリズムなどについて、結構レベルの高いお話が出て、充実した会となりました。

ちょうど大涌谷が話題になっているこの時期ですが、離れているせいか全然心配は無く、お客様もリラックスして、とても良い雰囲気で演奏が出来ました。今回もいつもお世話になっているICJCのDr.アマトさんが通訳(超訳)をしてくれまして、外国の方にも楽しんでいただきましたが、演奏後の質問コーナーでは、Hzの話やリズムなどについて、結構レベルの高いお話が出て、充実した会となりました。

夏から秋にかけて灰野さんと組む演奏がいくつかあるのですが、実に楽しみです。また自分の音楽もあぶり出されると思います。上手等というものは全く通用しない。何を観て、何を感じているのか。そしてそこからどんな音を生み出して行くのか。本当の「音楽」が私にあるかどうかが試される事でしょう。

夏から秋にかけて灰野さんと組む演奏がいくつかあるのですが、実に楽しみです。また自分の音楽もあぶり出されると思います。上手等というものは全く通用しない。何を観て、何を感じているのか。そしてそこからどんな音を生み出して行くのか。本当の「音楽」が私にあるかどうかが試される事でしょう。 会場は「帽子と少女」という名前のこんな感じの小さな喫茶店。時は選挙期間中でもあり、周りの音がどうしても聞こえてきてしまうので、何処まで表現が出来たかは判りませんが、今回はフラメンコギターとのカップリングでしたので、あまり気にせず気軽に出来ました。

会場は「帽子と少女」という名前のこんな感じの小さな喫茶店。時は選挙期間中でもあり、周りの音がどうしても聞こえてきてしまうので、何処まで表現が出来たかは判りませんが、今回はフラメンコギターとのカップリングでしたので、あまり気にせず気軽に出来ました。