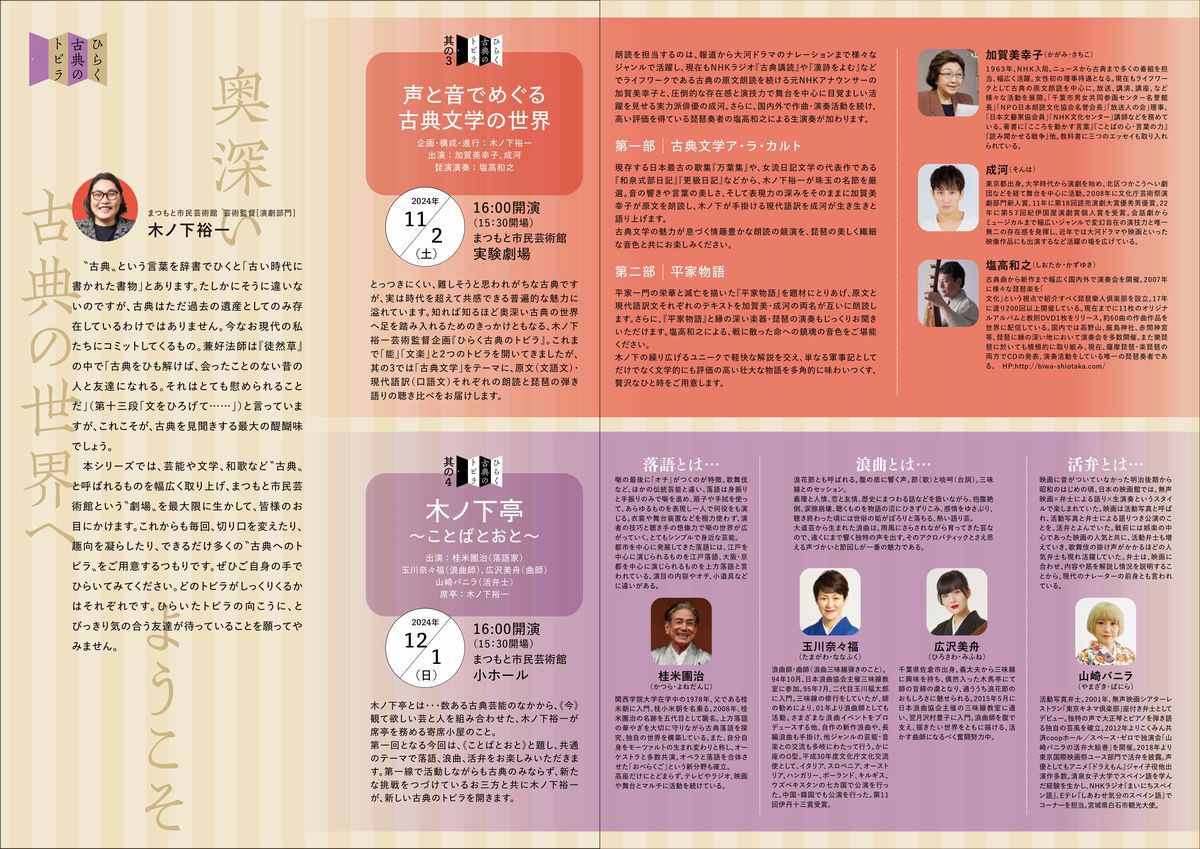

先週末はまつもと市民芸術館にて「古典を開く扉」という公演をやって来ました。

今回の舞台は、木ノ下歌舞伎主催の木ノ下裕一さんの企画で、元NHKアナウンサーの加賀美幸子さん、舞台俳優の成河さんと私とで、竹取物語から平家物語迄、様々な古典を抜粋して、おしゃべりを交えながら古典の魅力を紹介して行くという企画でした。さすがに木ノ下さんの采配は今回も冴えていて、とても良い感じで公演出来ました。こういうエンタテイメントはとても気持ち良く、やっていて嬉しいですね。

公演前日のリハーサルの後は木ノ下さん、加賀美さん、成河さんと食事会に行ったのですが、皆さんから「表現する事」についてお話も聴かせて頂き、大変貴重な時間を過ごさせてもらいました。自分の表現・作品を披露するのではなく、音楽作品や文学作品の世界そのものがリスナーに満ちて行き、リスナーの創造性を刺激し大きく広がり共感して行く、そんな演じ手でありたいという部分で意見が一致して、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。皆さん一流の舞台人だけあって経験も豊富なので、聴いているだけでも良い勉強をさせてもらいました。

木ノ下さんとはまだ5年程のお付き合いですが、東京・新潟・熊本そして松本と御一緒させてもらいました。彼の古典についての知識と考察はもう皆さんが知っているように本当に凄いものがあります。毎度、私にとっては勉強という感じでやらせてもらってますが、今回は正にベストメンバーを選んでくれて、企画内容も素晴らしいものでした。以前、木ノ下歌舞伎の公演「摂州合邦辻」を観て涙が止まらなくなる程に感動をした事がありましたが、本当に古典の深い所迄光を当てる事の出来る木ノ下さんならでは企画だったと思います。良い仕事をさせて頂きました。またやりたいですね。

そして先月の200回記念に続き、今月は琵琶樂人倶楽部の17周年記念となります。もう17年もやっているんだと思うと何だか信じられない感じですが、とにかくストレスも何もないので、毎月が楽しみという感じでやって来ました。

私は色々考えてSNSをやっていないし、毎月琵琶樂人倶楽部のお知らせブログに情報を書いて、こちらのブログでたまに宣伝する程度の事しかしていません。つまり集客という事をほとんどしていないのです。会場がキャパの小さな所という事もありますが、こんなやり方でも毎回それなりにお客様が来てくれるのは本当に有難い事です。ここで毎月やっている事で、音楽家は勿論の事、芸術を愛好する多くの方と繋がり、それが様々な所に派生して新たな発想にもつながるし、ひいては仕事にも繋がって行くような流れになっていると感じます。この倶楽部は音楽・芸術好きな人が集まるアートサロンという位置付けで、毎月私が様々な企画をして、毎回のテーマに興味のある人が自由に集まる事が出来る、そんな場を毎月私が細々とのんびり提供しているという訳です。1回1回はまあ赤字のようなものですが、今回で17年、201回目、これ迄やって来て音楽的にも、仕事の面でもとても大きなプラスになっています。

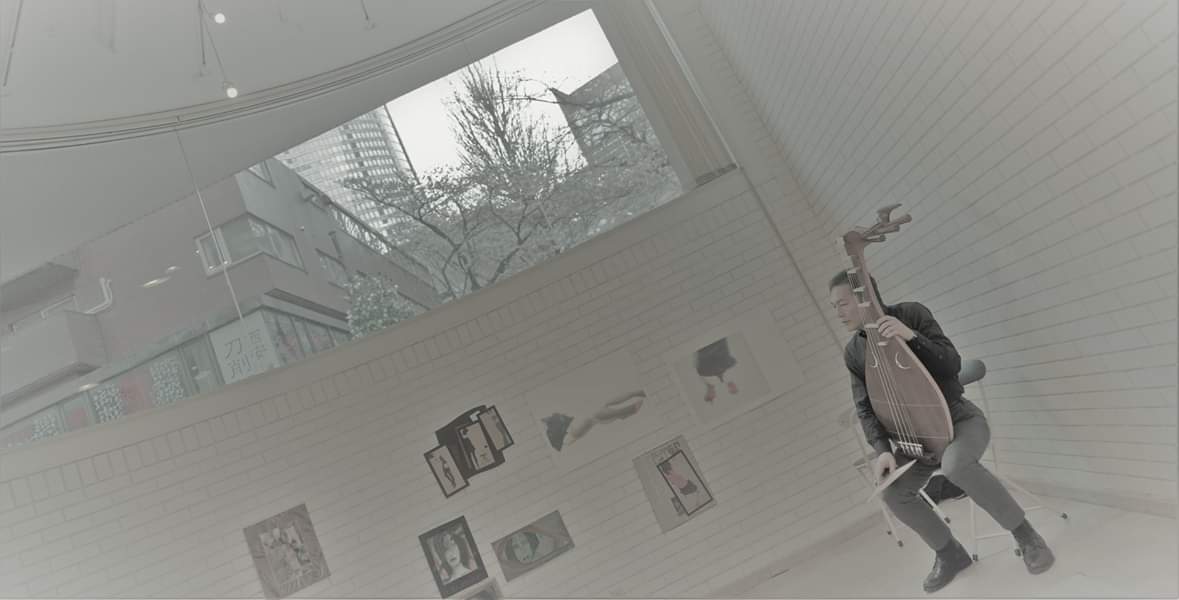

今月は、薩摩琵琶と筑前琵琶の聴き比べ。ゲストは筑前琵琶の現代の代表格 鶴山旭祥さんです。鶴山さんは、まだ私が駆け出しの頃からお付き合いを頂いている先輩で、色々とお世話になっています。竹を割ったようなスキっとしたきっぷの良い個性で、いつも周りを楽しませてくれる素敵な方で、演奏も実に丁寧に、且つ思いきりよく、上品で、私に無いものをたくさん持っていらっしゃる方なのです。こういう先輩と毎年のように共演できるのは本当に嬉しいですね。

先月は200回記念という事で、拙作の器楽アンサンブル曲をやらせていただきましたが、今回は同じ記念会でもぐっと趣を変えまして、薩摩筑前の伝統スタイル、弾き語りによる聴き比べとしました。先ず双方のスタイルによる「祇園精舎」を聴いて頂いて、その後鶴山さんが「名鎗日本號(黒田武士)」。私は「経正」を演奏します。

私はいつも書いているように、弾き語りでフルサイズの演奏をするのは、この琵琶樂人倶楽部の聴き比べの時くらいで、外の演奏会では弾き語りはもうめったな事ではやりません。ただ新たなスタイルの琵琶樂という事で、声もぜひ使ってみようとは思っています。9月の人形町楽琵会で、日舞・能管・琵琶語りでやった「秋月賦」がなかなか面白く出来た事もありますし、来年からは琵琶唄の新しい形も少し考えてみようと思っています。私が歌うかどうかは別として、器楽的な部分もたっぷり聴かせ、歌も聴かせる、ジミヘンの「Red House」やアラン・ホールズワースの「Road Games」みたいな感じで、琵琶にも新たなスタイルの歌曲が出来たらいいなと思っています。

先日、お世話になっている東洋大の原田香織先生(能楽研究)と久しぶりに逢いまして、先生が作詞して私が曲を付けた「四季を寿ぐ歌」の再演及び録音も検討しようという気分になりました。カルテット編成なのでリハーサル一つとってもスケジュールがなかなか合わず実現が難しいのですが、今創っているアルバムで器楽面は一つの区切りがつくと思いますので、来年は少し歌に関しても何かしらのアプローチをやって行こうと思っています。

原田先生はインターネットラジオ「ゆめのたね」にて「室町のコバコ」という番組を持っています。能楽関係の番組で、能楽師の津村禮次郎先生なども出演されています。私は能楽師ではありませんが、今月収録があって、年明けに放送予定です。

薩摩・筑前の近代に誕生した琵琶樂が、軍国時代の音楽のままで終わって欲しくないのです。古代から続く日本の琵琶樂の中で、一番新しい琵琶樂がこのまま一時代の流行ものとして朽ちて行くのは、あまりにも残念でなりません。器楽曲の発展もさることながら、歌に関しても、まだまだ大きな可能性があると思っていますので、もっと自由に多様なスタイルが今後生まれてきて欲しい。いつまで経っても大声を出してコブシ回して満足しているような父権的パワー主義の感性のままでいたら、もう後がありません。また耳なし芳一のような、さすらいの琵琶法師を気取って、そのイメージを売りにしているのはただのタレント活動でしかない。どちらにしても、そんなようでは音楽としての深まりも発展も望めないと私は考えています。

かつて岡本太郎は「上手に綺麗に絵を描こうなんていうのは卑しい事だ」と言っていましたが、今、琵琶樂も邦楽全体も上手にやろう、立派になりたいという所に囚われ過ぎて、創造するという音楽の基本を忘れているのではないでしょうか。明治以降、永田錦心や水藤錦穰、鶴田錦史といった先達が旺盛に発揮していた創造性を我々もどんどん発揮していかないと、次世代の琵琶樂が本当に滅んでしまいます。三味線は江戸時代に誕生してからどんどん新しいジャンルが生まれてきて、現代でも津軽三味線が発展しました。これだけ時代が激変しているのに、琵琶樂がいつまで経っても一時代に固執して時代と共に変わろうとしないのは、私には歯がゆくてしょうがないのです。

時代を超えて、次の時代をリードして行くような琵琶樂をどんどん創って行きたいですね。