毎日じめじめとして、楽器にも人にもうっとうしい日々が続きますね。

私は時間があれば(ひまに任せて?)、演奏会やライブ、映画、舞台等々観劇三昧なのですが、ここ数日に行ったものはかなりの高レベルで充実していました。皆さん一流のプロの演奏を聴かせてくれました。満足!!

先ずはメゾソプラノの保多由子さんのギャラリーコンサート。

先ずはメゾソプラノの保多由子さんのギャラリーコンサート。

保多さんとは去年から御縁を頂いているのですが、演奏を聴くのは初めてでした。保多さんはギターの鈴木大輔さんと組んで武満作品のCD等、色々と発表しているので、声楽ファンにはおなじみかと思います。今回は府中に縁のある画家5人の企画展での催しで、しかも弾き語りによる珍しい形での演奏でした。この5人の画家の内のひとり、保多棟人は保多さんの御主人でもあります。

幅広い選曲で、ヘンデル、武満、日本歌曲、シャンソンなど豊かな感性を聴くことが出来ました。場所が場所なので電子ピアノしか使えずやりにくかったと思いますが、高い技量と歌に対する柔軟な姿勢が良く伝わってました。改めて声というものの奥深さを感じました。さすがの歌唱でした。

次は、ブルースマン ホセ有海さんの弾き語りライブ。

ホセさんブログ http://ameblo.jp/jose-ari/

いや~年季入ってます。とにかく歌がいい味を出しまくっていて、どこまでも自然に自由自在に歌う姿が素晴しかった。こういう演奏は流派でお勉強しているだけでは出来ませんね。何十年もライブで鍛えたホセさんならではの魅力です。邦楽人に、こういう演奏を是非聞いて欲しいですね。歌手としてもかなりの実力とお見受けしました。そしてギターも歌っているんですよ。アレンジがいかしていて、スタンダードがこんなに格好良くなるとは、驚きでした。脱帽です。

日曜日にはいつもお世話になっているViの中島ゆみ子さんの演奏会を東京文化会館で聴きました。今回はカルテットの演奏に加え、弦楽8重奏という珍しい編成で、メンデルスゾーンの作品20番を聞かせてくれました。いつもながらケレンの無い、とても素直な演奏で、とにかく清潔感があって気持ち良い。中島さんの人柄そのものの演奏でした。アンコールではゲストの方を立てて、自分はセカンドに入り、チャイコフスキーの弦楽セレナーデを弾いてくれましたが、こういう配慮も中島さんならでは。全体が良く鳴っていましたね。素晴らしいハイレベルのアンサンブルでした。

月曜日はピアノの安藤紀子さんとViの田澤明子さんのデュオを名曲喫茶ヴィオロンで聴いて来ました。安藤さんとは何度も御一緒させてもらっていますが、田澤さんの演奏はしっかり聞いた事が無かったので、楽しみにしていました。田澤さんはサイトウキネンなどにも参加している第一級の演奏家ですので、クラシックファンなら知っている人も多いと思いますが、私が「独奏も聴きたい」とお願いした所、サービスで名曲メドレーなども弾いてくれまして、贅沢な時間を頂きました。さすがの演奏でした。安藤さんのピアノも一段と腕を上げたようで、気持ちの良いライブでした。

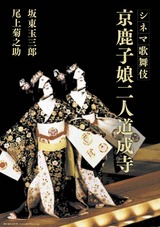

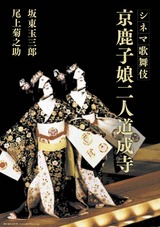

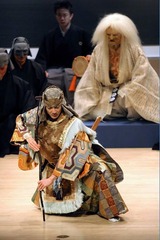

そして最後はシネマ歌舞伎「京鹿子娘二人道成寺」を観て来ました。連舞がピタッと合っていて、見事な舞台でした。やっぱり玉三郎凄い!。私は特に舞踊が好きなので、この演目は見ごたえがありました。歌舞伎舞踊を見る度に、いったいどれだけ稽古したらこんなに踊れるんだろうと思います。素晴らしい、いや恐るべきレベルです。お囃子連中にも知り合いの顔がちらほら。正に世界に誇るべき日本文化ですね。

皆さん本当にプロとしての素晴らしい技量と、高い意識そして矜持、豊かな経験を持っている。それぞれの個性が煌めいていて、大変充実したハイレベルのプロの舞台を魅せてくれました。一流はとにかく凄い。観客を納得させるだけのものがある。一流の舞台に接する事は人生の幸せですね。

世の中には自称プロのような人も多く、演奏会に行って「本当にお金を取るつもりか?」と思えるようなものが実は少なくないのです。琵琶人ももっとプロとしての気概、矜持を持って欲しい。ちょっと上手だとか、賞や肩書きもらったとかいうレベルで喜んでいないで、世界に発信できるようなレベルの高い舞台を張れる人材が出て来て欲しいと切に思います。

Violin中島ゆみ子 Cello 木戸春子 さんと共に「塔里木旋回舞曲」リハ中

今、世界が不安な要素をそこらじゅうに抱えています。戦争状態にある国も沢山あります。こういう時だからこそ其々の国の素晴らしい文化に目を向けて欲しい。自分の国に誇れる文化があれば、相手にもある筈です。力をぶつけるよりも喜びを分かち合う事を誰もが願っているでしょう。豊かな文化での交流がぜひとも必要です。愛を語り届けるのが我々音楽家の務め。今こそ本来の仕事をすべき時なのではないでしょうか。

和楽器 ブログランキングへ

先日、私が敬愛してやまないクリスタルデュオ・ブレイズのお二人から新作のCDが届きました。

HP:http://www.happy-blaze.com/profile.html

佐々木リエさん、山内メグさんの二人によるクリスタルボウルデュオは、和久内明先生主催のイベントで何度も御一緒させてもらっているのですが、いつ聞いてもその音色に包まれて身も心も浄化されます。クリスタルボウルそのものの音色もさることながら、演奏する二人の音に対する純粋な姿勢が、そのまま響いてくるように思えてなりません。

音楽活動をすれば、自分を売り込まなくてはいけないし、受けが良いかどうかも気になるものです。プロとして舞台に立つ以上、お金を頂かないと生活が成り立ちませんので、ただ楽しいだけではやっていけません。好むと好まざるにかかわらず色々なものと戦わざるを得なくなります。レベルが上がれば上がるほ

ど、他人とも自分とも熾烈に接する事も多くなり、又ならないようではまだまだとも言えます。

しかしながら、そんな戦いをするうちに、いつしか音楽以外のものに囚われ、偏狭で勘違いしたプライドに身を固め、純粋さを失って行くのです。

若い頃はライブハウスで頑張っていた人が、知らない内に「先生」と呼ばれ、どこかの大学辺りにこじんまりと収まっている例などもよくあるものです。邦楽家は特にそういう人が多いですね。私は「そうは成らんぞ!何処までも舞台に立って生きるのだ!」なんて毒を吐きながらやってきましたが、それがまた意地やこだわりを生み出します。なかなか音楽に純粋な姿勢で対峙し続ける事は難しいのです。

40歳頃の私は、絶対に負けられないという強すぎる程の意識が、すでに自分でも感じなくなるほどに私の心身に絡みつき、いつしか私は声に変調をきたすようになっていました。自分の肉体と戦う事しか知らなかった私は、その原因が自分の心に在るという事が判らなかった。まだ若さや体力はあったし、ある種の鬼気迫るような迫力もあったかもしれませんが、高音が突然出なくなったり、思うように演奏出来なかったり…失敗ばかりが続き、「何故なんだ」といつも自分の演奏にフラストレーションを抱えていました。

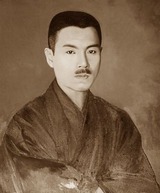

若き日

若き日

そんな頃、私の良きアドヴァイザーH氏と出会い、少しづつ私のがんじがらめの心は解きほぐされ、やっとこさ、音楽家としてなんとかこれまでやってくることが出来ました。そして人間はけっして肉体的な生き物ではなく、精神的な存在という事をやっと認識し始めたのです。

H氏の「愛を語り届ける」という言葉が私の思考を大きく変えました。最初は何だかピンと来るものも無く、ふーんなんて具合に聞き流していたのですが、H氏は「気負いを捨てて、もっと素直に音楽に接した方が良い」といつも一つ一つ繰り返しながら何度も何度もアドヴァイスをしてくれました。きっとその頃の私の姿は、気負いとケレンと上昇志向でがんじがらめに凝り固まっていたのでしょう。

そしてやっと私が何かを感じ始めた頃、H氏は突然虹の彼方へと旅立って行きました。まるで「愛を語り届ける」という一言を伝える、その為だけに私の前に現れたかのように・・・・・。

H氏の言葉を聞いた正に同じ頃、私はクリスタルデュオ・ブレイズの演奏に接したのです。「欲」等という言葉は、およそ彼女達には似合わない。そんな発想すら無いので

しょうね。何の気負いも無く、どこまでも素直な姿勢で音に関わっている。彼女たちがクリスタルボウルという楽器を選んだのも頷けます。楽器が彼女たちを選んだのかもしれません。多分私のような俗欲に侵された人間では、ああいう音色も音楽も流れ出ては来ないでしょうね。

H氏は既に居ませんが、あの「愛を語り届ける」という言葉は、今、クリスタルデュオ・ブレイズのお二人が奏でる音となって、私の体に響いています。

明日は夏至。心を浄化するにはぴったりの日です。このCDを聴きながら、穏やかな心をもう一度自分の中に見い出して過ごしたいと思います。

和楽器 ブログランキングへ

梅雨になりましたね。毎年6月は演奏会でてんやわんや状態なのですが、今年は割とゆったりしています。夏迄はレジュメ書きと作曲に追われている感じですね。夏から秋にかけては、通常の演奏会の他に、レクチャー付演奏会という私のライフワーク的なお仕事も多々頂いていますし、日経の記事のお蔭でしょうか、樂琵琶のお仕事が増えました。本当にこうして演奏家をやって行けるのは有難い事です。こんな日々を過ごしているのですが、このところちょっと幅を広げてみようという気分が湧き上がり、面白い試みをいくつかします。

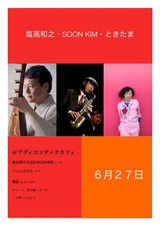

Soom Kim トリオ 「からくりからくさを巡る三日間」

先ずはアルトサックスのSOON Kimさん、言葉のアーティストときたまさん、そこに私が加わったトリオで実験ライブをやります。どうなる事やら私にも判りませんが何だか面白そう。ここ7,8年程は、かっちりと創り上げたものを演奏する事が多かったので、私の原点でもあるジャズのスピリットで挑戦です。

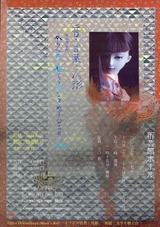

そして来月は、朗読の櫛部妙有さん、人形作家の摩有さん、そして私というこれまた面白い組み合わせで3日間に渡り、地元でいつもお世話になっている音楽サロン「かんげい館」にて開催します。内容は梨木果歩さんの「からくりからくさ」という小説を軸にした朗読と琵琶と人形という企画ですが、どんな感じで皆様に観て聴いて頂けるか、ただ今じっくり思案中です。ぜひお越しくださいませ。詳細はHPの方をご覧ください。

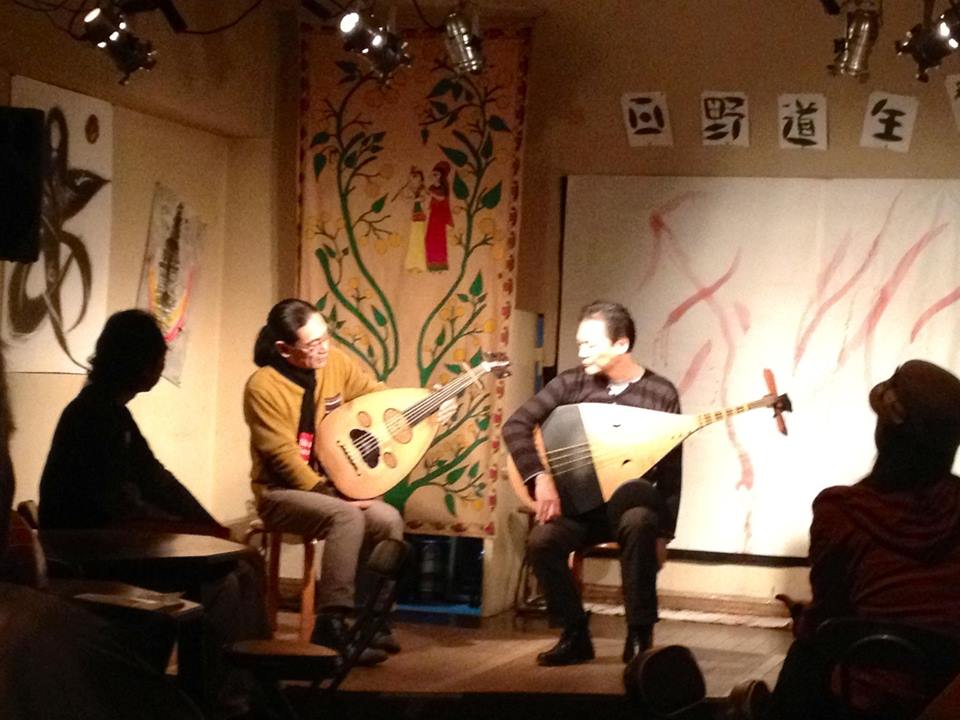

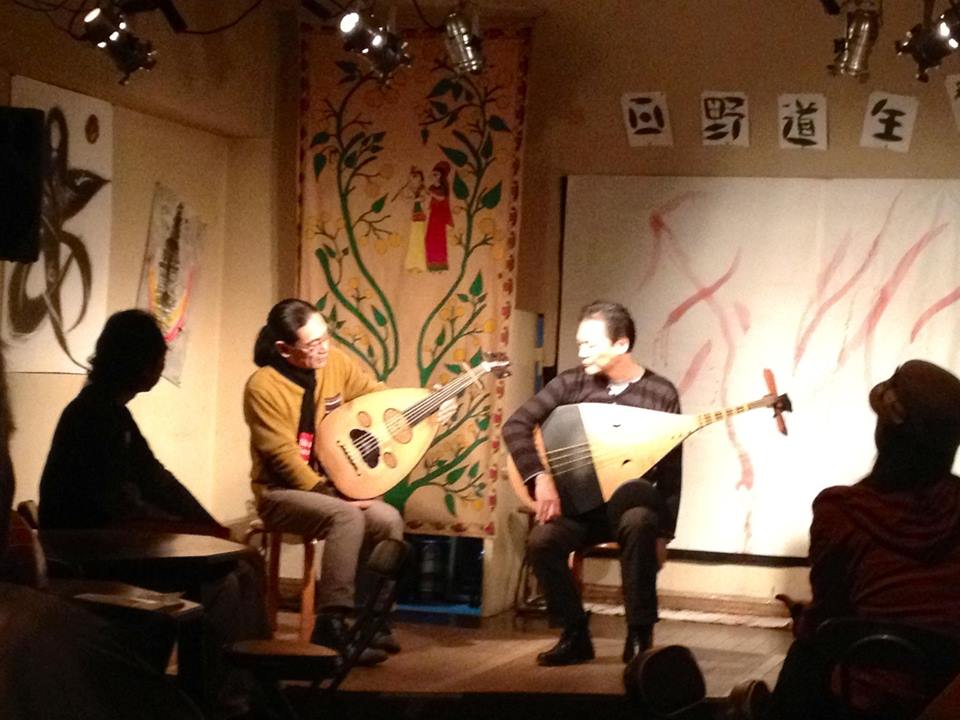

ウードの常見さんと音や金時にて

ウードの常見さんと音や金時にて

私は生来の天邪鬼のせいか、時々寄り道したり、別の事をやってみたりすることが時々あるのですが、これが結構いいアイデアを生んだり、柔軟な姿勢を創り出すのに役立っているのです。これまでこと琵琶の演奏に関しては、場所や響きなどかなりこだわってやって来て、それなりに成果もあげてきたと思うのですが、少々飽和状態な部分もありました。それが先日のフラメンコの日野先生と小さなライブでをやって、ふっと力が抜け、肩の荷が降りて楽になった感じがして、視野も広がりましたので、少し実験的な事も試してみようという気分になってきました。

周りの人からすると、あいつは何やってんだか??と思われるかもしれませんが、これでまた幅が広がると面白い世界が出て来ると思います。乞うご期待!

トルクメニスタンアシュカバッド マフトゥムクリ記念国立劇場にて

私はいつでも外に向けて音楽活動をやりたいと思っています。今自分の演奏しているこの音が海外にも流れて行くだろう、というイメージを常に持って演奏しています。そして特に海外にあっては、民俗音楽ではなくクラシックやジャズと同じように、芸術音楽という所で同等に演奏したいし、聴いてもらいたい。その為にも曲・演奏共にレベルにはこだわりたいですね。過去の日本音楽の歴史を土台とした上で、単なる珍しいアジアの民族音楽ではない、日本音楽の最先端である、私の音楽をこれからもやって行きたいのです。志は高くなくては!!

しかしながら何かを突き詰めて行くとかえって見えなくなる部分もあります。だからこそ、いつも書いているように、世界の一流と言われる音楽を常に観て聴いて、自分の感性と視野を養っています。私はまがりなりにも声を使う仕事をしているので、声の一つの頂点であるオペラを聴かずプロの演奏家ですなんて言えませんし、弦楽器をやっていて、ヴァン・へイレンやパコ・デ・ルシアを知らないという訳には行きません。おこがましいけれど、意識だけでも同等の演奏家、音楽家として舞台に立ちたいと思っています。

ウズベキスタンタシュケント イルホム劇場にて「まろばし」演奏中

次世代を担う若者にはとにかく色々な音楽、それも一流と言われているものを聞いてもらいたいですね。小さな村の優等生で居るだけで良いと言うなら仕方がないけれど、名取も大学の名前も受賞歴も、そんな肩書きはからは音楽は少しも響かないという事を早く判って欲しい。世界に飛びだして行くには世界を知ることが必須!。巷では薩摩琵琶がいつの間にか鎮魂だの古典だのというふれ込みになっているのもよく見かけますが、こんな個人的思い込みでは世界に通用しない。シェーンベルクやバルトークと同じ時代の音楽が、「古典」になってしまうようでは、底の浅さを笑われるだけです。是非大きな世界を見て、日本中に世界中に琵琶の音を響かせてほしいのです。

今年は例年になく、秋に面白いお話が沢山来ています。ブログでもお知らせして行きますが、年を追うごとに活動が面白くなって来るのは嬉しいですね。しっかりと務めさせていただきます。

和楽器 ブログランキングへ

昨日は、シアターXにて行われたイェイツ・デーに行ってきました。

昨年も参加して、とても刺激を受けたのですが、今年も充実した内容で良かったです。昨日はちょうどイェイツの誕生日であり、且つ生誕150周年の節目でもありました。昨年参加してからイェイツを読み漁り、かなり自分の中に多くの想いもあるせいか、今年は自分の中にぐっと来るものがありました。

能に強い興味があったというイェイツは、当時秘書だったエズラ・パウンドから能についての情報を得て、象徴主義的な彼の思考に相通じるものを能の中に見たのです。エズラ・パウンドはフェノロサの遺稿を譲り受け、その中の能に関する記述を自分なりに噛み砕き、それをイェイツに伝えたとされていますが、象徴主義神秘主義に傾倒していたイエイツにとっては、能の哲学や形式はぴったりだったのでしょうね。

能に強い興味があったというイェイツは、当時秘書だったエズラ・パウンドから能についての情報を得て、象徴主義的な彼の思考に相通じるものを能の中に見たのです。エズラ・パウンドはフェノロサの遺稿を譲り受け、その中の能に関する記述を自分なりに噛み砕き、それをイェイツに伝えたとされていますが、象徴主義神秘主義に傾倒していたイエイツにとっては、能の哲学や形式はぴったりだったのでしょうね。

イェイツは、能の哲学や様式を元に舞踏劇「鷹の井戸」を書き上げ、ロンドンで初演していますが、その時に踊ったのが伊藤美智郎です。伊藤は後にアメリカに渡ってブロードウェイで活躍した伝説のダンサー・振付師で、俳優座を主催した千田是也の兄でもあります。なんだか日本の芸能史と絡み合うように繋がって行きますね。ちなみにイエイツはこの時の出来栄えが大変お気に入りだったそうです。

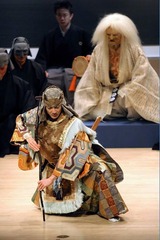

鷹姫

鷹姫「鷹の井戸」は、1949年に横道萬里雄により新作能「鷹の泉」という作品に脚色され上演、その後67年に観世寿夫らの要望で、更に「鷹姫」という作品に昇華しました。これは大変な野心作で、当時、能の世界が芸術演劇として旺盛な創作に燃えていた事を物語る傑作として今でも語り継がれています。昨年に続き今年も観世銕之丞さんがその「鷹姫」の謡の一部を素晴らしい声で披露してくれました。銕之丞さんは「鷹姫」に子供のころから出演し、全ての役を経験しているので、「鷹姫」の全てを知る男でもあります。沁み入る程に素晴らしかった。琵琶でこんな声をしている人はなかなか居ないですね~~~。

この「鷹姫」では能の世界の常識をぶち破り、オーディション形式で出演者を募り、シテ方ワキ方等の区別なく、新しい芸術の形に賛同する若手が集い、且つ、演出家として野村萬を置いて完成させた作品です。どこまでも能のしきたりや習慣を乗り越えて作られた傑作です。是非生で見てみたいです。

この「鷹姫」では能の世界の常識をぶち破り、オーディション形式で出演者を募り、シテ方ワキ方等の区別なく、新しい芸術の形に賛同する若手が集い、且つ、演出家として野村萬を置いて完成させた作品です。どこまでも能のしきたりや習慣を乗り越えて作られた傑作です。是非生で見てみたいです。

私は昨年からイェイツの作品をまともに読むようになったのですが、その感性をとても身近に感じています。象徴主義的、神秘主義的な所は勿論、アイルランドの革命とも深く関わり、アイルランドの精神を代表するような彼の作品など、共感できる部分を多く感じるのです。「我々自身が流す赤い血以外に、あるべき薔薇(革命と自由の象徴)を育てることは出来ないのだ」という有名な一文がありますが、これは音楽や芸術でも同じ事。私にはイエイツの詩を読むたびに、その言葉が深く我が身に浸透して行くのを感じます。それこそ同じ血をどこか感じています。

60年代といえば琵琶でも鶴田錦史によるノヴェンバー・ステップスが発表された頃です。今、琵琶にはそんな芸術的創造性と活動がどれほどあるのでしょうか・・・?。残念です。永田錦心は当時のグローバルである全国が視野にあったし、鶴田錦史は世界が射程距離に入っていた。しかし今は、有名になりたい、売れたいという自己顕示欲旺盛な人はわんさかいても、真摯に創造的芸術音楽に身を捧げている演奏家は、はっきり言って見受けられないですね。流派の曲を上手にやるのも結構ですが、賞や肩書きを頂いて、それで鼻高々になってプロ気取りでいるような器では、逆立ちしたって新しいものは生まれませんね。

永田錦心は琵琶を芸術音楽にしたい、という信念で新しいスタイルを打ち立てました。かつてパコ・デ・ルシアがフラメンコを世界舞台に持ち上げたように、世界視野で創作、演奏活動をするヴィジョンを持つ人がぜひ出て来て欲しいと思います。鶴田錦史は、ノヴェンバー・ステップスを弾く二代目を求めたのではなく、次世代のノヴェンバー・ステップスを創る事を弟子に託したのではないでしょうか。むしろノヴェンバー・ステップスをぶっ壊すくらいの人をこそ待ち望んでいたのではないでしょうか。それは永田錦心の数々の言葉を読んでも同じ事を思います。

永田錦心は琵琶を芸術音楽にしたい、という信念で新しいスタイルを打ち立てました。かつてパコ・デ・ルシアがフラメンコを世界舞台に持ち上げたように、世界視野で創作、演奏活動をするヴィジョンを持つ人がぜひ出て来て欲しいと思います。鶴田錦史は、ノヴェンバー・ステップスを弾く二代目を求めたのではなく、次世代のノヴェンバー・ステップスを創る事を弟子に託したのではないでしょうか。むしろノヴェンバー・ステップスをぶっ壊すくらいの人をこそ待ち望んでいたのではないでしょうか。それは永田錦心の数々の言葉を読んでも同じ事を思います。

薩摩琵琶は確かに能のような長い歴史は無いけれど、他には代えがたいあの独特で魅力的な音色があります。まだ歴史が無い分、新しい事をやれる要素はいくらでもあると私は思っています。唄一つとってもこれから色んなスタイルで唄と琵琶を合わせる事が可能だし、演奏のテクニックもどんどん開発される余地があります。私も随分と色々な奏法を実践し、作曲し演奏して回っているんですから、他にもどんどんそういう人が出て来ない方がおかしいのです。どんどん新たなスタイルが出て来て、多種多様な琵琶楽が溢れて欲しいものです。

「鷹姫」が出来た頃のような、沸騰するする程の芸術への創造性が今こそ欲しい。薔薇は我々の身からほとばしる血でなければ育たないのです。琵琶も血を持って次の時代を創る位で良いと思います。小さな所で満足して「先生」と呼ばれて喜んでいるようでは、次の時代は迎えられないのです。熱き血こそ次の時代の扉を開ける事が出来るのです。

イエイツから琵琶に想いが広がりました。

先日、徳島の東林院にて演奏してきました。まだ写真が届いていないので、詳細レポートはあらためて書きますが、前回も今回も気持ちの良い若者達が沢山集まって、盛り上げているのが印象的でした。これはひとえに中心となって頑張っている住職の加藤一真さんの魅力と実力ですね。そして東林院というお寺の持っている力でもあると思います。気持ち良い時間でした。

オールドファッションドギター店内写真

オールドファッションドギター店内写真

そして前の日は大阪に一泊して、何時もの如く濃い一日を堪能してきました。今回は前から気になっていたギターショップ 「オールドファッションドギター」に行ってきました。30代若手オーナーの、ヴィンテージギター特にアコースティックピックギターに対する溢れんばかりの愛情が溢れていて楽しかった。きっとここにも良い仲間が集まって来るんでしょうね。

その後はもう10年以上前から通っている心斎橋の老舗喫茶店麓鳴館へ。おばちゃんの元気な顔を見て、楽しいおしゃべりを楽しんで来ました。昨年が開店40年周年だそうです。全国からファンが集まるのですから凄い人気ですね。先日も福岡から来た方とお話しさせて頂きました。

夜は勿論大阪の夜の定番、焼酎バー純でマスターとジャズギター談議。楽しかったですね。この日はちょうどママさんの誕生日という事で、CD「Ancient Road」をプレゼントに持って行き、お店でかけてもらいました。

こうした場所は何か人を惹き付けるものがあるのでしょうね。行ってみれば確かに楽しいし、気持ち良い!!のです!!そしてその魅力を作り出しているのは、その場に居る人ですね。人間が素晴しいからこそ皆集って来るのです。

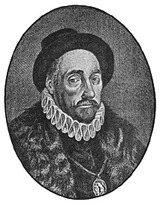

「世界は相対であり絶対はない」とは、かのモンテーニュの言葉ですが、 当時プロテスタントとカトリックが壮絶な戦いをしていたフランスに於いて、多様な価値観の共生を提唱した事は、その後の世界に大きな影響を及ぼしました。人それぞれに趣味嗜好、価値観が違い、多様なものが溢れているのが世の中なのです。自分の持っている価値観が絶対などという事は全くもってあり得ないのです。何か一つの価値観に囚われているという状態は、「絶対」の論理に囚われているという事です。またそれは意識や感性が貧弱という事を自ら暴露しているようなものです。

当時プロテスタントとカトリックが壮絶な戦いをしていたフランスに於いて、多様な価値観の共生を提唱した事は、その後の世界に大きな影響を及ぼしました。人それぞれに趣味嗜好、価値観が違い、多様なものが溢れているのが世の中なのです。自分の持っている価値観が絶対などという事は全くもってあり得ないのです。何か一つの価値観に囚われているという状態は、「絶対」の論理に囚われているという事です。またそれは意識や感性が貧弱という事を自ら暴露しているようなものです。

人が集う場所には、様々な価値観や感性を受け入れる大きな器があるという事。だから皆が安心して集まってくるのです。先日伺った所は、どこも気持ち良い場所でした。そこに居る人達もいきいきして、笑顔で迎えてくれる。

世界は「相対」なのです。「絶対」に囚われ、他には通用もしない偏狭な価値観にがんじがらめになって肩書きぶら下げていても、多くの人と手を取り合う事は出来ません。

私は色々な人とコミュニケーションを取って生きて行きたいのです。出会いはいつもワクワクしますし、多くの学びも頂きます。音楽活動は人と出会う事から始まるのです。その為にも融通無碍な姿と心で居たいと思います。そして気持ち良い場所にどんどん出かけて行きたいのです。

和楽器 ブログランキングへ

先ずはメゾソプラノの保多由子さんのギャラリーコンサート。

先ずはメゾソプラノの保多由子さんのギャラリーコンサート。

能に強い興味があったというイェイツは、当時秘書だったエズラ・パウンドから能についての情報を得て、象徴主義的な彼の思考に相通じるものを能の中に見たのです。エズラ・パウンドはフェノロサの遺稿を譲り受け、その中の能に関する記述を自分なりに噛み砕き、それをイェイツに伝えたとされていますが、象徴主義神秘主義に傾倒していたイエイツにとっては、能の哲学や形式はぴったりだったのでしょうね。

能に強い興味があったというイェイツは、当時秘書だったエズラ・パウンドから能についての情報を得て、象徴主義的な彼の思考に相通じるものを能の中に見たのです。エズラ・パウンドはフェノロサの遺稿を譲り受け、その中の能に関する記述を自分なりに噛み砕き、それをイェイツに伝えたとされていますが、象徴主義神秘主義に傾倒していたイエイツにとっては、能の哲学や形式はぴったりだったのでしょうね。

この「鷹姫」では能の世界の常識をぶち破り、オーディション形式で出演者を募り、シテ方ワキ方等の区別なく、新しい芸術の形に賛同する若手が集い、且つ、演出家として野村萬を置いて完成させた作品です。どこまでも能のしきたりや習慣を乗り越えて作られた傑作です。是非生で見てみたいです。

この「鷹姫」では能の世界の常識をぶち破り、オーディション形式で出演者を募り、シテ方ワキ方等の区別なく、新しい芸術の形に賛同する若手が集い、且つ、演出家として野村萬を置いて完成させた作品です。どこまでも能のしきたりや習慣を乗り越えて作られた傑作です。是非生で見てみたいです。

永田錦心は琵琶を芸術音楽にしたい、という信念で新しいスタイルを打ち立てました。かつてパコ・デ・ルシアがフラメンコを世界舞台に持ち上げたように、世界視野で創作、演奏活動をするヴィジョンを持つ人がぜひ出て来て欲しいと思います。鶴田錦史は、ノヴェンバー・ステップスを弾く二代目を求めたのではなく、次世代のノヴェンバー・ステップスを創る事を弟子に託したのではないでしょうか。むしろノヴェンバー・ステップスをぶっ壊すくらいの人をこそ待ち望んでいたのではないでしょうか。それは永田錦心の数々の言葉を読んでも同じ事を思います。

永田錦心は琵琶を芸術音楽にしたい、という信念で新しいスタイルを打ち立てました。かつてパコ・デ・ルシアがフラメンコを世界舞台に持ち上げたように、世界視野で創作、演奏活動をするヴィジョンを持つ人がぜひ出て来て欲しいと思います。鶴田錦史は、ノヴェンバー・ステップスを弾く二代目を求めたのではなく、次世代のノヴェンバー・ステップスを創る事を弟子に託したのではないでしょうか。むしろノヴェンバー・ステップスをぶっ壊すくらいの人をこそ待ち望んでいたのではないでしょうか。それは永田錦心の数々の言葉を読んでも同じ事を思います。

当時プロテスタントとカトリックが壮絶な戦いをしていたフランスに於いて、多様な価値観の共生を提唱した事は、その後の世界に大きな影響を及ぼしました。人それぞれに趣味嗜好、価値観が違い、多様なものが溢れているのが世の中なのです。自分の持っている価値観が絶対などという事は全くもってあり得ないのです。

当時プロテスタントとカトリックが壮絶な戦いをしていたフランスに於いて、多様な価値観の共生を提唱した事は、その後の世界に大きな影響を及ぼしました。人それぞれに趣味嗜好、価値観が違い、多様なものが溢れているのが世の中なのです。自分の持っている価値観が絶対などという事は全くもってあり得ないのです。