先日、かねてから話に聞いていたストリングラフィ・アンサンブルの演奏を聴いて来ました。

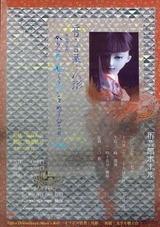

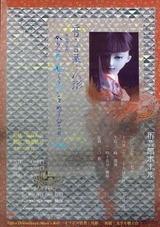

公演チラシより

絹糸に紙コップを取り付けただけのシンプルな楽器なのですが、これが実に多彩な表現をするのですよ。音楽的なクオリティーはかなり高いです。簡単に言うと糸電話と同じなんですが、擦ったりはじいたりして、音色音程リズム表情etc.本当にヴァイオリンやチェロと同じなんです。朗々と歌うかと思えば、パーカッシブなリズムも出すし、和音も自在。聞きながら色々な可能性を想いました。

公演チラシより

公演チラシより

この楽器を発明したのが水嶋一江さん。水嶋さんは作曲家なので、全体に曲が良く出来ていてアレンジも面白い。この日は最初にミニマムっぽい水嶋さんの現代作品をやってくれたのですが、演奏時のパーフォーマンス性もあるし、色々と可能性を感じました。またアンサンブルがピタッと決まっていてリズム感もいい感じ。相当練習しているな、と思っていたら、1日8時間位やっているそうです。頭が下がりますね。この情熱が琵琶の世界にも溢れているといいですね。水嶋さん以下メンバーが生き生きと演奏している姿がスカッとしていて気持ち良かったです!!。皆さんそれでいて本当に謙虚で、とても好感が持てました。

この日はスタジオでのライブで、外国の方もいらしていたので、比較的ポピュラーな選曲でしたが、英語でのレクチャーも充分こなせるし、この楽器の表現力と高いアンサンブルの力があれば、凄い音楽が作れそうな気がしました。新しい楽器ですので、認知されるためにもポピュラリティーはとても大事な事だと思いますが、是非芸術音楽の分野でも存在を示して行って欲しいと思います。この日演奏してくれた水嶋さんの作曲作品もなかなかのレベルだと思いました。

皆さんも是非一度体験してみてください。気軽なスタジオライブは毎月やっているようですし、8月には全労災ホール・スペースゼロにて大きな演奏会を開くそうです。

STRINGRAPHY HP http://www.stringraphy.com/index_j.html

作曲やプロデュースの面で色々と考えるべき部分も多く大変だと思いますが、是非この志を貫いていってほしいと思います。こうした問題は琵琶のような伝統楽器も同じく抱えていると思います。現在の状況を見れば、過去に胡坐をかいて予定調和なことしかやらなくなったから、衰退したのは明らか。もはやどこへ行っても「珍しい」存在でしかない琵琶は、ストリングラフィーと同じく、今後の作曲や活動のやり方を、つまりは器を問われていると思います。

常に時代と共に「創造」して行かなければ、いくら歴史がある楽器といえども世の中に響き渡りません。音楽はどこまでも生ものなのです。常に時代と共に在ってこそ音楽。琵琶もストリングラフィーも、同じ土俵に立っていると思いました。

新しいものを世に問うには、人を納得させるだけのものが必要です。旧来の価値観で上手云々というよりも、新しい価値観を感じさせてくれるようなものに人々は惹かれます。でなくては時代は動かないのです。永田錦心やジョンレノンのように、旧来の価値観での上手い下手を超えた、新たな価値観やクオリティーが必要なのです。それが新しい時代を創るのです。

やっぱり絃は良いな~。情感が溢れているし、表現がダイレクトに伝わってくる。私が薩摩琵琶に出会って気に入ったのは、音が伸びることです。ギターはディストーションをかけないと音は伸びませんが、私の琵琶はサワリを長く調整していることもあって、そのままでディストーションがかかっているような音が出る。ヴァイオリンのようにはいきませんが、和音も出るし,パーカッシブな表現も出来るし・・・、ストリングラフィーの多彩な表現を聞いていたら、かえって琵琶の音色を再認識しました。樂琵琶はまた違った意味で魅力的なのですが、とにかく絃が歌うというのは表現者として嬉しいのです。

ストリングラフィーには大きな可能性があると感じました。それに絹糸の響きにはどこか人を惹きつけるものがあるんでしょうね。

また一つ視野が開けました。

18日の金曜日より3日間に渡り、梨木香歩さんの「からくりからくさ」を琵琶と共に読むという企画を荻窪のかんげい館でやってきました。人形を軸に展開する物語ですので、今回は人形作家の摩有さんが、物語からインスパイアされた新作の人形2体を出品し、3人のコラボ企画という形でやらせて頂きました。

18日の金曜日より3日間に渡り、梨木香歩さんの「からくりからくさ」を琵琶と共に読むという企画を荻窪のかんげい館でやってきました。人形を軸に展開する物語ですので、今回は人形作家の摩有さんが、物語からインスパイアされた新作の人形2体を出品し、3人のコラボ企画という形でやらせて頂きました。

そしてその少し前、15日には名曲喫茶ヴィオロンにて第91回の琵琶樂人倶楽部をやってきました。今回は俳優の伊藤哲哉さんを迎え、「秘曲で読む方丈記」と題して、樂琵琶を随所に入れながらやったのですが、さすがは伊藤さん!素晴らしい声と表現力で、約1時間、お客さんをぐいぐいと引っ張って、全文を表情豊かに読んでくれました。

最近、「読む」という事はつくづく難しい、と思うようになりました。人によって「朗読」と言ったり、「語り」と言ったり、それぞれに拘りがあるようですが、とにもかくにも舞台が良いというのが一番です。櫛部さん、伊藤さんは、さすがの読み手でした。技術は色々と有るのでしょうが、存在感、舞台でのどっしりとした安定感といったものが素晴しかったです。さすがベテラン!と思わせる姿でした。

古代日本に於いて、文字や言葉を口に出すという事はとても重要な事でした。「言霊」等とも言われますが、口に出し音声として発するという事は、その言葉に命が宿るという事でもあります。こうしてブログに書くことも同じだと思いますが、自ら発するという事の重要性を現代人は忘れているように思えて仕方がありません。私も今までの人生で失言はなはだしく、常々我が愚かさを痛感しておりますが、年を重ねれば重ねる程に、言葉の重さを感じずにはいられませんね。

北鎌倉 「其中窯」にて

北鎌倉 「其中窯」にて

薩摩琵琶では「語り」というものがとても重要な要素。しかしこの「語り」が今、とても危うくなっているように思います。何も声が出ているとか、技巧がどうのとかという事ではありません。「語る」という本質が危うい感じがしてならないのです。

語りも言葉も、本来は何処までも自由であるべきもの。自由だからこそ、その人の心がそのまま出てしまい、また怖いものでもあるといえます。最近色々な演奏を聴きに行ったりしているのですが、どうも語りの不自由さばかりが聞こえてくる。なんだか節に閉じ込められているような語りや歌はしっくりこないですね・・・・。

また歌や語りには何よりも「衝動」が必要だと私は思っています。どうしても歌いたくなってしまう、語りたくなってしまうという衝動が無ければ口から出たものに力は無い。声に出す必然性が自分の中に確固たるものとして存在せず、お稽古事の延長でお上手さを披露しているようなものに聞き手を惹きつける力が無いのは当たり前です。近頃しっくり来ないのは、演者にこの衝動が薄くなっているからかもしれないですね~~~。

ボブ・ディランの歌は下手かもしれませんが、彼の口から出た言葉は、多くの人を惹きつけました。それはどうしてもこれを歌いたいという想い、衝動が言葉になり声になり、それがリスナーに伝わったからではないでしょうか。

私は語りや歌は、技術を超えたものが無い限り伝わらないと思っています。それはオペラでもジャズでも、邦楽でも同じ。いくら音程が良くても、練れた声であってもコブシが回っても、語りたいという激しいまでの衝動と、何物にも囚われない自由で開放された精神が聞こえてこない限り、いくら表面的な技術があった所で大したものは伝わらない、それはただのお稽古事だと思っています。

何故「壇ノ浦」や「那須与一」を語るのか?。現代社会に於いて平家を語る意味は、意義は何なのか?・・・・。お稽古事の成果を発表しているのならそれは結構な事ですが、どんなものでもお金を取って聞かせている舞台では、そんなものからは違和感位しか聞こえて来ません、その人が本当に心の底から歌いたいもの、語るべきものを、今琵琶人はやっているのだろうか・・・・?。

若き日 故佐藤重雄さん、ミュージックマジックオーケストラと青山曼荼羅にて

若者が未熟ながらもどんどんと発表の場を得て行くのは素晴らしい事だと思います。しかしそこには創造性がなければ意味が無い。下手とか上手いとかいう問題ではなく、何かを表現しようという強い衝動が無ければ聞いていてもおさらい会以上のものは感じられません。今邦楽界はその衝動が足りないのです。高円寺辺りでライブをやっている若者は、皆強い衝動を持っている。勿論それだけではまだまだなのでしょうが、先ず音楽をやる前提条件として「歌いたい」という衝動に駆られて舞台に立つようでなくては!。「お上手さを披露したい」ではお話にならない。

私は30代の頃、色々な場所で演奏の機会を得て、CDも出して、周りに育てていただきました。多分とても下手だったと思いますが、自分のオリジナル作品のみで、とにかくやれるところまで勝負させてもらった事を本当にありがたいと思っています。今、活動のきっかけを頂いている若者も多い事でしょう。是非、あなたでしか出来ないオリジナルな世界を、失敗してでもやって欲しい。○○流の曲ではなく、あなたの曲をやって欲しい。リスナーはそこに可能性を見出し、魅力を感じるのです。勿論評価してくれるとは限らない。でも永田錦心や鶴田錦史が挑戦したように、あなたの音楽を鳴らして欲しい。お稽古で習った曲を「上手」と褒めるのはあなたの、身内だけなのです。

私は薩摩琵琶=語りとは思っていないので、考え方も他の奏者とは違うと思いますが、それでも「語り」をやる以上は、しっかりとした哲学を持って、塩高でしか実現しないものを持って舞台に掛けたいです。声に出すという事はそれだけ大変な事なのです。

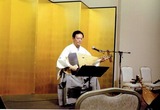

第91回琵琶樂人倶楽部「へ曲で読む方丈記」

言葉は「言刃」とも書くと、あるアナウンサーが言っていましたが、その刃は何も他人だけでなく、自分にも時として向くという事を、現代人は全く忘れてしまているようです。刀の使い方を知らなければ危ないのは当然ですが、その刀を奪われた時、もっと危なくなる。そういう怖さを知らない。本当に危うい世の中になりました。

少し前の記事にも書いたのですが、今月は朗読との共演が二つあります。先ずは黒澤映画や蜷川舞台で活躍したベテラン俳優 伊藤哲哉さんとのデュオ。「方丈記」全文を読んで頂きます。1時間ほどかかりますが、なかなかの出来栄なんです!。琵琶の名手でもあった鴨長明は、秘曲を勝手に弾いた事で神職を追われ、都の郊外に草庵を結んで、その暮らしの中で「方丈記」を書き上げました。今回は私がその秘曲を弾き、伊藤さんが読みます。このコンビは年末にも六本木のストライプハウスギャラリーにて公演が決まっています。乞うご期待!!

少し前の記事にも書いたのですが、今月は朗読との共演が二つあります。先ずは黒澤映画や蜷川舞台で活躍したベテラン俳優 伊藤哲哉さんとのデュオ。「方丈記」全文を読んで頂きます。1時間ほどかかりますが、なかなかの出来栄なんです!。琵琶の名手でもあった鴨長明は、秘曲を勝手に弾いた事で神職を追われ、都の郊外に草庵を結んで、その暮らしの中で「方丈記」を書き上げました。今回は私がその秘曲を弾き、伊藤さんが読みます。このコンビは年末にも六本木のストライプハウスギャラリーにて公演が決まっています。乞うご期待!!

そしてもう一つは、伊藤さんとはタイプの全く違う朗読をする櫛部妙有さんと、梨木香歩さんの「からくりからくさ」を3日間に渡ってやらせて頂きます。この作品は人形を軸に色々な話が展開して行く物語なので、今回は人形作家の摩有さんがこの作品から発想を得た2体の人形を創り上げ、3人で小さな舞台を創るという大変面白い企画になっています。

「方丈記」も「からくりからくさ」もとにかく味わい深い作品で、読んで行くと様々なものが想起されます。すぐれた作品には、必ずこうした汲めども尽きぬ味わいがありますね。「方丈記」は読むほどに当時の様子や、今に続く日本人の感性を感じ、「からくりからくさ」の方もまた読み込むほどに何層にも重なる人間模様と絡みつくような様々な物語に引き込まれます。「からくりからくさ」は共同生活をする女性達の物語なのですが、人形が大きな軸となって、あらゆる方面に話が繋がって行きます。人形を通じ、其々の先祖の物語から能面師 赤光の作った「竜女」の面、そしてクルド民族のキルムの模様 龍のイメージ・・・・・etc.と様々なものがに唐草のように幾重にもからまりながら繋がって行きます。

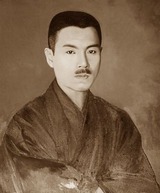

鴨長明

鴨長明

古典として残ったものや現代でも優れた作品と言われるものには、あらゆる視点があり、多くの解釈や感想もまた存在します。けっして一方向ではありませんね。人間は個人でも社会でも清濁併せ持ち、一つの価値観では割り切れないものを包括した存在ですので、品行方正なものや勧善懲悪な、視点・感性が一つしかないような作品では、人間そのものを描くことは出来ません。エンタテイメントなら楽しい時間を提供できますが、それは消費されるだけで、味わっていただくような作品とはなりえないのです。

長い時間を語り継がれ、古典となって行く作品は、文学でも音楽でも単なる物語では終わらない、様々な文化や歴史、宗教、哲学と唐草のように入り組んだ関係を持ちながら存在しています。だからこそどの時代の感性と出会っても深い味わいを感じる事が出来るのです。きっと梨木さんの「からくりからくさ」もこれから残って行く作品になるだろうと私は思っています。

私が薩摩琵琶の弾き語りをあまりやらないのは、清濁を併せ持った人間存在を表現するには、現行のやり方では難しいと感じるからです。薩摩琵琶が流行った大正時代なら、また違った存在意義もあったでしょう。しかし時代は移り変わります。グローバルに世界と繋がっている現代社会の中で薩摩琵琶に接していると、大正時代と同じという訳には行かない。

「祇園精舎」のような歌詞そのものに実に深い哲学が感じられる曲があるその一方で、冒険活劇のような曲も少なくないのです。それは大正時代にエンタテイメントとして舞台で受ける音楽に、どんどんと傾いて行き、結果として、深い哲学や味わいよりも、やんやの喝采を浴びるために技芸、演芸の方にどんどんと傾いて行ったのだと思います。そういうものがあっても勿論良いし、その方向でやる人が居ても良いと思います。しかし琵琶を芸術音楽にしたいと願った永田錦心は、どう思っていたでしょうか?。こうした当時の状況に、永田はけっして満足していなかったと私は考えています。

私は薩摩琵琶だろうが樂琵琶だろうが、永田錦心と同じく琵琶楽を芸術音楽として世界に発信して行きたいのです。その場を沸せて楽しませるエンタメ音楽にはしたくない。だから私は弾き語りに於いても、永田錦心が目指し実行したように、独自の形を創り上げたいと思っています。音型、構成、歌詞、弾法すべてに於いてこのままでは次代に響き渡らないと思うのは私だけでしょうか。既に現代社会にもその響きは僅かしかないのが現状です。芸術は時代と共に姿形を変え、感性も変化し続けるパワーがあるからこそ、生き続ける事が出来るのです。薩摩琵琶にはもっともっと深い味わいと魅力がある筈だと、私は確信しています。だからこれからも薩摩琵琶・樂琵琶の新しい形をどんどんと創り、発信して行くつもりです。

からくさのように時代と絡み合い、伸び続け、また次の時代へと、受け渡したいですね。

道は果てしない・・・。

私は演奏会をやる度に、「どんな所で演奏しているんですか」と尋ねられます。まあ琵琶奏者なんてのは世間にそう多くないので、この質問の裏を返すと「いったいどうやって食っているんだい?」という事を問われているんだな、と解釈しています。私がライブから活動を初めて20年近く経ちますが、未だ琵琶奏者という存在が世間に認知されていませんね。

Soon Kimトリオライブ アディロンダックカフェ

琵琶を弾く人自体は、少し増えてきたように思うのですが、飛び回って舞台に立つなんていう人はなかなか居ないですね。残念です。以前琵琶樂人倶楽部でも紹介した安藤けい一さんや、尼理愛子さんは最近結構活動しているようですので、これからもどんどん活動を広げて行って欲しいと思います。とにかく色々なタイプの奏者があらゆる所に出没するような状況にならないと、琵琶の未来は見えてこないです・・・・。

私自身も全く微力も微力ながら、出来る限り色々な場所で弾こうと思っています。勿論お仕事としてやっていますので、それなりにちゃんとギャラも頂きますが、最近ではライブハウスでの演奏も少しづつ再開し始めました。先日も銀座スウィングという老舗のジャズのお店で演奏してきましたが、たまにああいう所でやるのも刺激があって良いですね。

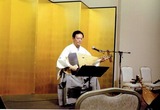

「2015年の会」にてレクチャーコンサート

「2015年の会」にてレクチャーコンサート

そして私の仕事でかなり頻度が高いのがレクチャーなんです。今月も郡山市美術館でお話と演奏をさせていただきます。

平成27年度第2回アート・テーク「異界を語る琵琶の音色」

https://www.city.koriyama.fukushima.jp/bijyutukan/event/event/index.html

人に言わせると私はなかなか話が上手いという事なんですが、どんなでしょうね~~?。まあそのお蔭で日本の歴史や芸能、精神文化の変遷など、平安時代から中世を経て近世近代まで、色々と勉強するきかっけにもなっています。古くから残っているものは、どれも何かしら繋がっている。だからこそ現代まで残っているという事も、やればやるほどに感じます(そういう意味でも、昭和になって出来たような、時間を経ていない流派の曲を安易に「古典」などと言う事には許しがたいものを感じるのです)。文学・歴史と音楽の関係は判りやすい例ですが、最近は古武道と芸能の関わりを強く感じます。古武術の動きと能や日舞の動きは、そのままという位に通じるものがあると思いますし、芸能で言われる所作は、共通している所も多いと思います。

こういう繋がりをしっかりと説明できるようになると、聞いている方もぐんと面白くなるんでしょうね。気合を入れて勉強したいと思います。

今皆さんが聞いている薩摩琵琶は近代のものですが、だからといって近代だけに特化して視線を向けていては、大事なものが見えません。古代から連綿と続く日本音楽、琵琶楽を観て感じて、その上に近代現代を見なくては、琵琶楽の10分の1も見えてこないでしょう。オタク目線はそのまま舞台の姿や演奏に出るものです。そんなようでは聴衆は付いてこないと思うのは私だけでしょうか・・・・?。

今皆さんが聞いている薩摩琵琶は近代のものですが、だからといって近代だけに特化して視線を向けていては、大事なものが見えません。古代から連綿と続く日本音楽、琵琶楽を観て感じて、その上に近代現代を見なくては、琵琶楽の10分の1も見えてこないでしょう。オタク目線はそのまま舞台の姿や演奏に出るものです。そんなようでは聴衆は付いてこないと思うのは私だけでしょうか・・・・?。

先日久しぶりに若手尺八奏者と一緒に仕事をさせてもらいました。舞台の仕事も安定してあるわけではないし、自分の志す音楽と、お仕事でやる音楽とのギャップもあるし、考えるべき所はいっぱいあるようでしたが、それでも舞台で頑張っている姿は格好良いと思います。エールを送りたいですね。彼のような若手を盛り上げるのも私の世代の役目だと思います。

音楽家として生きて行くという事は、極端に言ってしまえば、志と希望に支えられて生きて行くという事です。生活が安定する訳でないし、音楽だけでなく、お金の事やら、権利関係など面倒な仕事もしなくてはプロとしてやっていけません。とにもかくにもモチベーションが落ちたらもう終わりです。勢いがあってもクオリティーが下がったらすぐら見限られるし、逃げや守りの姿勢に入ったら、そういう心はすぐに演奏に出てしまいます。

邦楽といえばすぐにお教室という感じがありますが、是非とも志を持った若者には、お教室より先ず何よりも舞台に立って欲しい。若い頃から常に先生と言われている人はどうしてもズレが出てくる。一度ズレた感覚を身に付けてしまった人が色々なものに挑戦しようと思っても、そのズレた感覚が邪魔になって、結局最後には小さな世界に戻って行かざるを得ない例をよく見かけます。出来たら40代50代までは舞台でどんどん暴れ回って欲しいものです。教室の看板を挙げるのはもっと年が行ってからで充分ではないですか。お稽古事に染まったら、舞台人として終わりです。

最初から教育者を目指すというなら、それも良いと思いますが、そういう人は逆に舞台は諦めた方が良いでしょう。教育者は、演奏家の演奏でなく「先生」の演奏になってしまうからです。音楽家は舞台に立ってナンボ。毎日あちこちの舞台を飛び回っていてはじめて音楽家として認められるのです。お教室の先生はあくまで先生でしかない。舞台で活躍していない人を、世の中では音楽家とは言ってはくれないのです。厳しいもんですよ。

明月院の沙羅双樹

色々なやり方があって良いと思います。しかし音楽を生業として生きてこそ音楽家。若手には是非とも良い質の仕事をして行ってもらいたいですね。

江の島の日の入り

音色はすべての音楽の原初。私は、音楽の美は全て音色に集約されるとも思っています。リズムよりも和音よりも、何よりも音色。私は音楽を始めた最初から、これだけは一貫しています。その音色を求めて自分専用のモデルを作り、曲も自分で作りやってきました。音色の追及は死ぬまで続くと思いますが、最近、周りから音色に関しての話題が盛り上がってきた事もあって、少し私の想いを書いてみようと思います。

誰でも楽器を演奏する人は格好良く、流暢に弾きたいものです。私もいつかはヴァン・へイレンのように弾いてみたいし、ジャズだったらウエスモンゴメリーがビックバンドをバックに従えて出した「Movin’ Wes』みたいに・・・・・等と密かに思っています。しかしどんなに凄いリズム感やテクニック、音楽理論があっても音色が悪かったらすべてが台無しなのです。まあ当たり前の事ですが、音色に命かけられないような演奏家はプロでもないし、3流4流の域でしかない。一流はその人だけのオリジナルの音色を持っているから一流なのです。そしてその音色がリスナーを魅了するから一流なのです。

誰でも楽器を演奏する人は格好良く、流暢に弾きたいものです。私もいつかはヴァン・へイレンのように弾いてみたいし、ジャズだったらウエスモンゴメリーがビックバンドをバックに従えて出した「Movin’ Wes』みたいに・・・・・等と密かに思っています。しかしどんなに凄いリズム感やテクニック、音楽理論があっても音色が悪かったらすべてが台無しなのです。まあ当たり前の事ですが、音色に命かけられないような演奏家はプロでもないし、3流4流の域でしかない。一流はその人だけのオリジナルの音色を持っているから一流なのです。そしてその音色がリスナーを魅了するから一流なのです。

琵琶に関して言えば、皆さん声についてはかなり気になるようですが、琵琶の音色について語る人は少ないですね。私は正直な所、良い音を出している琵琶奏者はほんのわずかだと思っています。ナンバー1やら第一人者等と冠付けて宣伝している人も結構いますが、その音色に感心した事は一度もありません。自分のオリジナルな音色を持っている琵琶奏者はどれだけ居るのでしょう?????

世界最高の音色を持つギタリスト デヴィッド・ラッセル

私自身もっともっと音色の追及をして行きたいのですが、若い方に指導する機会がある時には、先ず左手の使い方を言います。よく書いている右手のタッチはもう、弦楽器奏者が死ぬまで追求すべき、終わりなき仕事だと思います。しかし実はその前に左手がものを言うのです。ギターでも琵琶でも、リズムやフレーズを追いかけて上手に弾こうとするあまり、フレット(柱)の際にちゃんと指が行っていない事が多いですね。左指がフレットから離れていては音がビビりますし、フレットに乗ってしまっていたらこれまた音が響きません。多分楽器を習った人なら一番最初に言われた事だと思うのですが、こういう楽器を鳴らす基本を、少し弾けるようになると、リズムに乗る事や恰好良いフレーズを弾く事に終始して、音色の事を忘れてしまいます。

ただそんな人もひとたび「音色こそ命なのだ」と本人が自覚すると、とたんに凄い勢いで演奏がレベルがアップします。これに気づくかどうかが一つの関門ですね。

何故しかるべき位置に左指が来ないのか、先ず一番は意識の問題ですが、身体的には左指のストレッチが出来てない例がギターでも琵琶でも多いように見受けます。

錦琵琶のような昭和に出来た新しい琵琶は、左手自体を盛んに動かしてフレーズを弾きますが、動かして弾く事に慣れると、左指のストレッチをしなくなります。確かに流派でお稽古した曲ならそれで良いでしょう。しかし創作こそがその命とも言える新琵琶楽錦琵琶に於いて、ストレッチが効かない指使いでしか弾けないようでは、可能性を著しく狭めているとも言えます。従来の発想や枠を飛び越えて行く事こそ水藤錦穣、鶴田錦史の志。私は新しい時代の新しい琵琶楽を創造する事こそ錦琵琶の使命であり、受け継ぐべき志だと思っていますので、これからの琵琶奏者には是非左手の使い方をもっと工夫して頂きたいと思います。それにしても二人の流祖は今の現状をどう思っているでしょうか???

私は複数のポジションを抑えて弾く和音(重音)を多用していますが、こうした響きもストレッチが出来ていないと思いつきませんし、実践できません。良い音を確実に出す為の基礎段階として、左手のストレッチは最適ポジションに左指を持って行く、とても大切な訓練だと思います。

また左の運指に関しても考察が足りてないと思う事も多いです。長くなるので、こちらについてはまた機会を別に持ちたいと思いますが、優等生宜しくお稽古を真面目にやっているだけで、楽器を弾くという事を甘く見ていたら、魅力的な音色も音楽も響いて来ません。底の浅い、上っ面の根性や思い入れだけでは音楽は生まれないのです。弦楽器は歴史的にもその奏法が色々と研究されてきました。そういう所を見ずに「琵琶はこれでいい」と思うのであれば、もうそれまで。世界を視野に琵琶を響かせたいと思うのであれば、ありとあらゆる研究考察をしなくては、その魅力は世界に伝わりません。世界を目指した永田錦心・鶴田錦史の視野の大きさと志の深さを、あらためて感じずにはいられませんね。

ファーストアルバムを出した時、私は意気揚々と音楽プロデューサー星川京児さんの所に、この「Oriental Eyes」を持って行きました。全編私のオリジナル作品であり、琵琶史上に無い、ジャズのエッセンスを持ったアルバムとして絶対の自信を持っていました。今でもこのアルバムは大好きで、次のCDはこんな感じにしようと思っている位ですが、そのプロデューサーの星川さんが、その場で聞いてくれた時の第一声「T師匠と同じ音がしてるね」と言いました。T師匠は勿論尊敬しておりましたが、こうして言われてみると、嬉しいやら悔しいやら、何とも言えない感情が込み上げたのを今でも覚えています。その後私は自分独自の境地を目指して行くのですが、星川さんの言葉を聞いたからこそ今の自分があると思いますし、聴いた直後は「まだまだだな」と思いました。

追及は果てしないのです。

公演チラシより

公演チラシより

18日の金曜日より3日間に渡り、梨木香歩さんの「からくりからくさ」を琵琶と共に読むという企画を荻窪のかんげい館でやってきました。人形を軸に展開する物語ですので、今回は人形作家の摩有さんが、物語からインスパイアされた新作の人形2体を出品し、3人のコラボ企画という形でやらせて頂きました。

18日の金曜日より3日間に渡り、梨木香歩さんの「からくりからくさ」を琵琶と共に読むという企画を荻窪のかんげい館でやってきました。人形を軸に展開する物語ですので、今回は人形作家の摩有さんが、物語からインスパイアされた新作の人形2体を出品し、3人のコラボ企画という形でやらせて頂きました。

少し前の記事にも書いたのですが、今月は朗読との共演が二つあります。先ずは黒澤映画や蜷川舞台で活躍したベテラン俳優 伊藤哲哉さんとのデュオ。「方丈記」全文を読んで頂きます。1時間ほどかかりますが、なかなかの出来栄なんです!。琵琶の名手でもあった鴨長明は、秘曲を勝手に弾いた事で神職を追われ、都の郊外に草庵を結んで、その暮らしの中で「方丈記」を書き上げました。今回は私がその秘曲を弾き、伊藤さんが読みます。このコンビは年末にも六本木のストライプハウスギャラリーにて公演が決まっています。乞うご期待!!

少し前の記事にも書いたのですが、今月は朗読との共演が二つあります。先ずは黒澤映画や蜷川舞台で活躍したベテラン俳優 伊藤哲哉さんとのデュオ。「方丈記」全文を読んで頂きます。1時間ほどかかりますが、なかなかの出来栄なんです!。琵琶の名手でもあった鴨長明は、秘曲を勝手に弾いた事で神職を追われ、都の郊外に草庵を結んで、その暮らしの中で「方丈記」を書き上げました。今回は私がその秘曲を弾き、伊藤さんが読みます。このコンビは年末にも六本木のストライプハウスギャラリーにて公演が決まっています。乞うご期待!!

今皆さんが聞いている薩摩琵琶は近代のものですが、だからといって近代だけに特化して視線を向けていては、大事なものが見えません。古代から連綿と続く日本音楽、琵琶楽を観て感じて、その上に近代現代を見なくては、琵琶楽の10分の1も見えてこないでしょう。オタク目線はそのまま舞台の姿や演奏に出るものです。そんなようでは聴衆は付いてこないと思うのは私だけでしょうか・・・・?。

今皆さんが聞いている薩摩琵琶は近代のものですが、だからといって近代だけに特化して視線を向けていては、大事なものが見えません。古代から連綿と続く日本音楽、琵琶楽を観て感じて、その上に近代現代を見なくては、琵琶楽の10分の1も見えてこないでしょう。オタク目線はそのまま舞台の姿や演奏に出るものです。そんなようでは聴衆は付いてこないと思うのは私だけでしょうか・・・・?。