ちょっとご無沙汰してしまいました。この所、演奏の機会やお誘いが多く、飛び回っています。書きたいネタは山ほどあるのですが、何しろ時間が無いのです。また9月10月は大変多くの演奏会に恵まれ、ありがたい限りなのですが、その分ブログの方は少しペースが落ちて来るかもしれません。のんびりと書いて行きますので、よろしくお願いいたします。

さて今日はこの言葉から 「すべてのジャンルはマニアが潰す」。

のっけからビックリさせてすいません。この言葉は日本のプロレス団体を買収した会社の社長さんが放った言葉なんですが、最近とあるロックフェスティバルの後にも同じ言葉が言われました。どの世界でも同じような問題を抱えていますね。しかしマニア達が居たからこそ、その世界は支えられ形作られて行ったとも言えますし、マニア達が闊歩し出してからが、その世界の本当の勝負ということなのでしょう。主催者や演者側が、意識をどう持つかで、何事も大きく変化して行くものです。正にその器が問われるということですね。

舞台人というのは、「誰か一人でも判ってくれればいいや」なんて言う人はいません。それは楽しみでやっているアマチュアの発想。プロは「来てくれた人全てを虜にするぞ」と思っています。若い頃、プロの方々と仕事をさせて頂くようになって、いつしか自然と自分もそうなって行くのを感じました。そういう意識にならないと一緒には仕事が出来ないのです。その位の気概があって初めてプロの舞台は成り立つのです。またその気概があるからこそ、魅力ある舞台を創る為に、どうするべきか考え、細部に渡りクオリティーが上がり、更に深いものへと進化して行くというもの。そして何よりも予定調和を繰り返さないのもプロの魅力であり仕事ですね。自分のレパートリーであっても常に可能性を追求し、進化して行くものです。常に時代と共に在るのがプロ!!。

舞台人は常に観客を裏切る位で良いのです。いつまでも未知の部分を感じさせ、それでも強烈に惹きつける魅力を持ち続けるからこそ、観客は付いて来るのです。受けを狙い、観客に媚びるようになるともう終わり、マニアに振り回され、マニアやファンの求めることをやることで稼ぐようになり、最後には潰れて行きます。そういう喰って行くための芸になった時点でファンも去り、レベルも落ち、魅力を失うのです。

ショウビジネスと常に背中合わせの音楽の世界では、一筋縄ではいかない部分も多いですが、とにもかくにも高いクオリティーのものをやっていないと誰も振り向いてくれません。そしてその高いクオリティーが観客にどう届いているかが問題です。オタク然として自分の興味ある所だけを掘り下げて披露しても、人はあらゆる視点を持って聴きに来るのですから、そんな狭い器から発信してもすぐに飽きられます。これが判らない人は結局続かないですね。周りが振り向かなくなるからです。世の中、好きな事をただやっているだけではご飯は食べさせてくれません。

ショウビジネスと常に背中合わせの音楽の世界では、一筋縄ではいかない部分も多いですが、とにもかくにも高いクオリティーのものをやっていないと誰も振り向いてくれません。そしてその高いクオリティーが観客にどう届いているかが問題です。オタク然として自分の興味ある所だけを掘り下げて披露しても、人はあらゆる視点を持って聴きに来るのですから、そんな狭い器から発信してもすぐに飽きられます。これが判らない人は結局続かないですね。周りが振り向かなくなるからです。世の中、好きな事をただやっているだけではご飯は食べさせてくれません。

一番の誤解は「理解してもらおう」と考えることです。人が何年もかけて研究し創り上げたものを数時間で理解できる人は居ません。出来る訳ないのです。私達の役目は音楽であろうと、何であろうと、理解してもらうことではありません。「強い興味を持って頂く」ということです。解らなくても良いのです。強烈な魅力を感じてもらえばよいのです。バルトークやシェーンベルクの音楽を当時の人は理解していたでしょうか。ほとんどがしていなかったと思います。しかし何だか解らないけれど強烈な魅力を感じたのです。

言い方を変えると、舞台人は圧倒的なものを持っていなくてはいけないということです。「お上手」と思われることは、ほとんど観客の手の内の中に在って、やることが理解されてしまっているということであり、これまでに引かれたレールの上にまだ居るということ。未知の魅力というものが無い。それでは関心してもらえるかもしれませんが、強烈な魅力には程遠い。上手が見えるなんてものは、これまでの発想を超えていないということです。一流の演者は観客の理解や発想を超えた世界を魅せることが出来るかどうかなのです。

ドビュッシー、ラベル、パガニーニ、シェーンベルク、バルトーク、ジョンケージ、ジミヘン、ビートルズ、ツェッペリン、ヴァンへイレン、ピアソラ、パコデルシア、マイルス、コルトレーン、オーネットコールマン・・・。こうした人々に共通していえる事は、超越した世界を持ち、且つそれを表現出来たということです。

では私のような特に才能も無い凡人はどうしたらいいのか。先ずはレールの上に胡坐をかかないこと。これまでの自分のやってきたことにも胡坐をかかず、お得意なもので喜んでいるような自分を常に戒めていられるかどうか、ということです。常に前進、常に革新を自分自身が実践することです。更に気を付けないといけない事は、小さな自分の世界に囚われないことです。一生懸命頑張っていると、いつしか自分の頭の中で物事が完結してしまい、「私」という小さな牢獄の中でうごめいている事に気が付かなくなります。前進も革新もどんどんやるべきですが、囚われてはいけない。そんなものはただのオタクやマニアでしかない。だからそこに柔軟な心が必要なのです。

マイルスは貪欲なまでに色々なものを取り込んで、人が考えもつかないような所へどんどんと疾走して行きましたが、常に世界とコンタクトを取って観客をひっぱって行きました。世界中が彼の音楽に常に注目し、それが次代のスタンダードと成り、マイルスのやることがそのままジャズに成って行った。ピアソラもラベルもヴァンへイレンも皆そうですね。この辺にその人の器の大きさが見えて来るようです。

時代は驚くべき速さで移り変わります。世の人々の感性もどんどんと変わり、若い世代がどんどんと新しいものを生み出して行きます。しかしマニアは氷のように固まり、留まり、形を変えようとしない。自分の世界の中に留まって「硬直した心」で、自分の聴いて来たものが変わって行くことを望まない。自分のこれまで過ごして来た時間の記憶の中の、いわば「お花畑」の中に居るのです。マニアがいつまでもそんな心を向けて来るということは、演じ手の方も何時までも予定調和の世界を相も変わらずやっているからに他なりません。

ジャンルはマニアが潰すのは確かですが、そのマニアを助長しているのはやはり、演じ手側なのです。

そして演じ手側がマニアやオタクと同じようになってしまったらもうお終い。舞台はお勉強の成果を発表する所ではないのです。演じ手が予定調和なことを繰り返し、今までの焼き直しに終始し、自らがマニアとなってしまったら、自分で自分を餌食にしているようなものです。

ジミーペイジの次は私かな・・?

ジミーペイジの次は私かな・・?

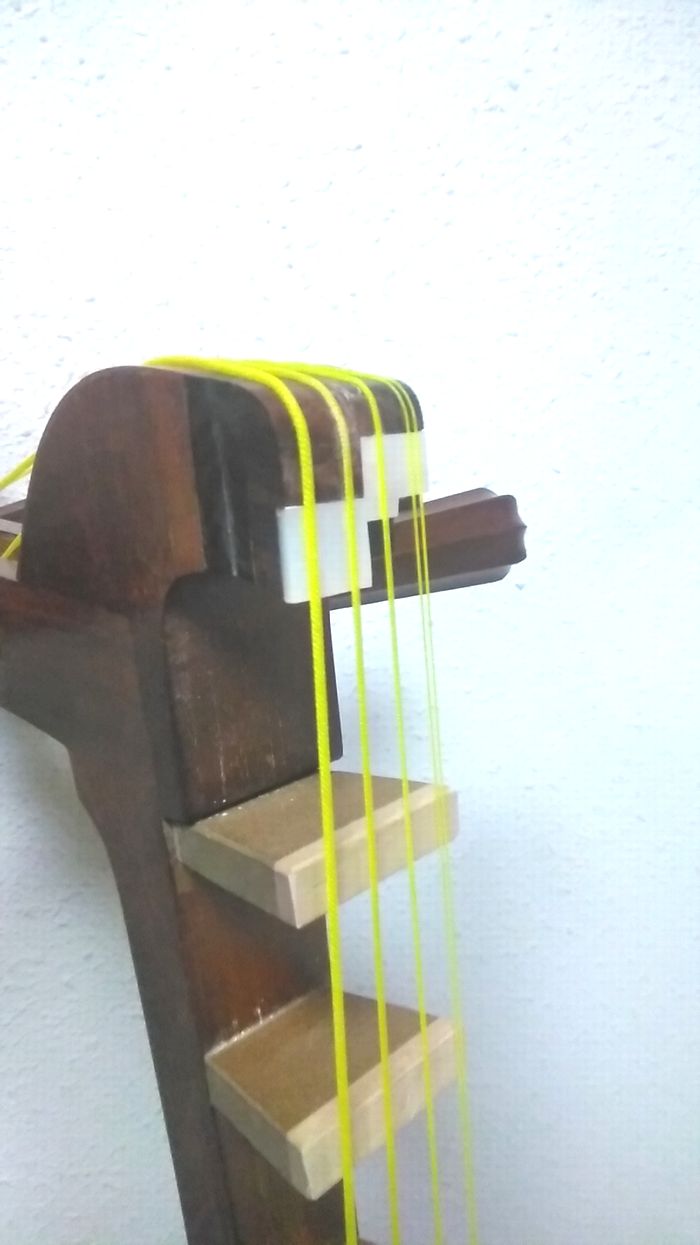

私は琵琶をどう弾こうが、何でも結構だと思っています。ピックで弾こうが、ロックやろうが、その人の感性でやればよい事だし、伝統を背負おうが、全く無視しようが、その人の勝手。その音楽をを支持するかどうかはリスナーの問題でしかない。現に海外の尺八奏者なんかは、まったくに日本の音楽とは違う形で尺八を使って魅力的な音楽を創り支持を得ている人が沢山居ます。ギター一つとってもジミヘンからセゴビアまで、あらゆるジャンルがあり、スタイル、音楽があります。それが健全というもの。日本の中でも、笛、太鼓、三味線それぞれの楽器に於いて、様々なジャンルとスタイルがあるではないですか。何故琵琶は無いのでしょうか・・・・?

得意なものをやっているのも良いでしょう、でも更に豊かな世界を目指し、及ばずながらも時代と共に音楽家として存在したいのなら、常に人の発想を超えていることです。「こうでなくては」「こうやるべき」という「硬直した感性」では、名人芸以上には成れません。いや名人にも成れないでしょう。予定調和で平凡な感性からは、音楽は生まれないのです。

創り出し、囚われず、自分以外の人や世界と旺盛に関わりを持っていてこそ、舞台で音楽が鳴り響くのです。時代とも人とも垣根を作らずにコミュニケーションをどれだけ取れるか。私も器を試されています。

この左のタイプは正倉院御物で有名ですが、現在ではもう使われていません。今使われているのは4弦のもので、いわゆる樂琵琶(下写真 作:熊澤滋夫)と呼ばれているものです。

この左のタイプは正倉院御物で有名ですが、現在ではもう使われていません。今使われているのは4弦のもので、いわゆる樂琵琶(下写真 作:熊澤滋夫)と呼ばれているものです。

グンナルさんとは、10数年前、PANTA RHEI というコンビ名で演奏・レコーディング・ツアーと、とにかく沢山仕事をしました。楽しい日々でしたね。私は一人で演奏する事も多いですが、常に相棒が欠かせません。今は笛の大浦さんが音楽的な相棒ですが、以前はグンナルさんが正に相棒でした。彼は母国であるスウェーデンに帰り、ストックホルム大学に於いて日本学、特に中世日本文化の研究で活躍しています。ヨーロッパでは尺八奏者としても活動しているそうなので、是非またその内共演したいです。

グンナルさんとは、10数年前、PANTA RHEI というコンビ名で演奏・レコーディング・ツアーと、とにかく沢山仕事をしました。楽しい日々でしたね。私は一人で演奏する事も多いですが、常に相棒が欠かせません。今は笛の大浦さんが音楽的な相棒ですが、以前はグンナルさんが正に相棒でした。彼は母国であるスウェーデンに帰り、ストックホルム大学に於いて日本学、特に中世日本文化の研究で活躍しています。ヨーロッパでは尺八奏者としても活動しているそうなので、是非またその内共演したいです。

私は日頃から短歌を作る事を勧めていますが、日々の中で目に映る事に対し、常に詩情を持って接する姿勢こそ邦楽の根本だと思っています。上手か下手かは別にして、四季によって移ろう自然の情景に想いを持ち、そこから言葉を紡ぎ、歌に表わして行くそんな意識と感性がなければ、メリ・カリ締めの陰影や色彩は何時まで経っても理解できず、ただ音を上げ下げしているだけです。あの一音にこそ、邦楽の姿があると言っても過言ではないでしょう。

私は日頃から短歌を作る事を勧めていますが、日々の中で目に映る事に対し、常に詩情を持って接する姿勢こそ邦楽の根本だと思っています。上手か下手かは別にして、四季によって移ろう自然の情景に想いを持ち、そこから言葉を紡ぎ、歌に表わして行くそんな意識と感性がなければ、メリ・カリ締めの陰影や色彩は何時まで経っても理解できず、ただ音を上げ下げしているだけです。あの一音にこそ、邦楽の姿があると言っても過言ではないでしょう。

私は壮絶な修練を経てきた人生でもないし、竹山のようなどん底から這い上がるような経験もしてきていない。まあせいぜい高円寺のアパートでくだ巻いていた程度の事。毎日悶々と己のやる事を見つめ、何にも振り回されず、自分らしくあろうと思いながら現実にへばりついて生きているだけ。残念ながら人の真似は出来ないし、優等生にも成れない。この自分というものを受け入れて行くしか私の人生は全う出来ないのです。

私は壮絶な修練を経てきた人生でもないし、竹山のようなどん底から這い上がるような経験もしてきていない。まあせいぜい高円寺のアパートでくだ巻いていた程度の事。毎日悶々と己のやる事を見つめ、何にも振り回されず、自分らしくあろうと思いながら現実にへばりついて生きているだけ。残念ながら人の真似は出来ないし、優等生にも成れない。この自分というものを受け入れて行くしか私の人生は全う出来ないのです。