先日3日間に渡り、箱根小涌谷の岡田美術館にて「今甦る古の音色~琵琶で語る平家物語」と題した演奏会をやってきました。

岡田美術館 http://www.okada-museum.com/

この辺りは国立公園になっているせいか、樹木も勝手に切っていけないような条例があるそうで、色々な木が溢れ、山の風情が自然で気持ち良いのです。箱根は色々な美術館がありますが、この岡田美術館が出来たことで、正に美の山になりましたね。岡田美術館はまだまだ開館して間もないのですが、その規模は驚くべきものがあります。収蔵品は質、量共に本当に素晴らしく、ここはこれから東洋美術コレクションの世界的中心基地になって行くだろうと感じさせるに充分な美術館です。お勧めですよ。

過去の作品のコレクションもさることながら、若手の作品も色々とあります。中でも「風・刻(かぜ・とき)」という、福井江太郎氏により風神雷神図を創造的復元をされた、横幅30メートルにも及ぶ巨大な壁画作品が有名です。今回は、初日が2階に展示されている尾形光琳の大作「菊図屏風」の前で演奏、2日目と3日目はその風神雷神図を背にして野外で演奏してきました。

箱根は、以前にも「やまぼうし」というギャラリースペースで何度か演奏させて頂きました。その時はなかなかゆっくり箱根を満喫する余裕も無かったのですが、今回は3泊して箱根の山の風情や食事も満喫させてもらいました。小田原からも近いので海の幸も豊富ですし、空気も良いし、ぜひまた行ってみたいですね。

今回も共演は何時もの相棒、笛の大浦典子さんでしたが、もしまた機会があったら、次は樂琵琶も持って行って雅Reflectionsコンビで雅楽も演奏してみたいです。

芸術には先ず何よりもまず感性ありきです。そして感性を育むのが風土、この風土から感性が生まれ芸術が花開くのです。更に芸術を育てるのが社会です。宗教や政治も大きく芸術の発展に関わっていますし、環境ということも大事です。経済的なバックボーンも勿論大いに必要です。しかし現代では皆がエンタテイメントになってしまい、売れないものには手を出さないようになり、芸術に対するスポンサーという存在が少なくなってしまいましたね。大変残念です。

こんな時代にあって、岡田美術館には芸術を支えて行く要素がしっかりと揃っていて、人的レベルも高い。本当に次世代の芸術の為に必要な要素が溢れていると感じました。

近代からの邦楽は流派や協会、連盟等組織を作ってやるようになりました。能や長唄など長い歴史のあるものは、流派や組織というものの内に大きな知識・経験・知性・見識等が家に蓄積されていると思いますが、明治以降の新興の邦楽は今大きな節目を迎えていると思います。

戦後は特に、○○連盟や○○会等という形で現代邦楽の活動が始まりましたが、同志が集まり演奏会を開くところで終わってしまっている。社会の中に入っていけてない。これでは自己満足以上にはならず、いつまでもドメスティックな視線から抜け出せないと思うのは私だけでしょうか。

琵琶のような独奏楽器は常に単独で動き、自分の力で多くの人と繋がって行くのが自然な形だと私は思います。

とにかく大きな視野を持ち、世界に目を向けて行かないと、何時まで経っても珍しい以上の認識は得られず、衰退して行くばかり。お稽古事を脱する事は出来ません。邦楽に携る我々は意識そのものを変えるべき時に来ていると思います。

さわやかな箱根に渡る風を身に受け、岡田美術館の在り方を目の当たりにして、あらためて自分の方向性を考えさせられました。

今年はもう8月辺りから演奏会が続き、秋の演奏会シーズンの始まりがひと月以上早い感じです。頭の中は正にウニ状態なんですが、舞台に立つというのはとにもかくにも喜びですね。少しブログも停滞気味ですが、のんびり書いて行きます。先ずはこれまでの演奏会のご報告から。

月始めは近江楽堂にて、フルートの久保順さん、尺八の田中黎山君とで演奏。拙作「二つの月~尺八とフルートの為の」と「西風~尺八・琵琶・フルートの為の」(初演)を演奏してきました。二人とも今耀くバリバリのプロなので、さすがの内容でしたね。

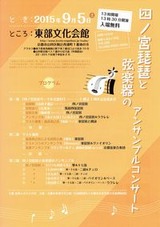

そして次の日は、京都山科東部文化会館にて演奏してきました。代表の小谷昌代さん率いる「弦楽ふるさとの会」主催のコンサートだったのですが、琵琶で地元を盛り上げようという志で集まった仲間達によるフレンドリーな会でした。

左上の写真は会代表の小谷さんと「嘉辰」をデュエット中。右はViの佐渡文彦さんと「Sirocco」を熱演中。お二人ともとてもよく練習してきていて、気持ち良く演奏出来ました。佐渡さんの演奏はかなりの気合を感じさせるもので、ジプシーヴァイオリンのような自由に溢れ出るメロディーがなかなか素晴らしかったです。レベルもなかなかでしたし、アマチュアならではの良さが音楽への喜びを表現していましたね。とても気持ちの良いコンサートでした。

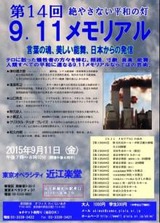

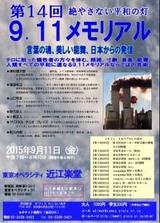

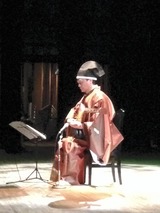

そして11日はまたまた近江楽堂にて和久内明先生主催の「9,11メモリアル」に参加。クリスタルデュオブレイズと「嘉辰」を演奏。あの響きの空間でクリスタルボウルとの共演というのは貴重な機会でした。特にこのクリスタルデュオブレイズのお二人は感性が素直で豊かなので、教会のような豊饒な響きの近江楽堂にはぴったりの演奏でした。素晴らしい!

来週は定例の琵琶樂人倶楽部の他、箱根の小涌園隣にある岡田美術館での3デイズ。素敵な場所での演奏は楽しみです。

有難いことに色々と声を掛けてもらって様々な場所で演奏出来るということは、演奏家冥利に尽きますが、音楽家はともすると舞台を飛び回っている自分に酔ってしまうものです。私自身30代の頃はそうでした。しかし自分が「何をすべきか」「何故それをやるか」をしっかり考えていかないと、レベルも質も上がらないし、評価も付きません。こういう時こそ、本当に自分のやるべきものを見極め、気合を入れ直したいものです。とにかく自分が納得する仕事で舞台を回りたいですね。ギャラ目当てのとりあえずの仕事をしていたのでは喜びは生まれない。自分自身が喜びに満ちていなければ、音楽の本来の仕事である「愛を語り届ける」こと到底出来るはずもありません。

藤原師長

藤原師長

琵琶楽は、平安時代の源博雅、藤原師長、室町時代の明石覚一、明治時代の永田錦心、昭和の鶴田錦史という先達がその時代時代の最先端を創造し、世に広めたからこそ今があるのです。私には及びも尽きませんが、志だけはこれらの先達と同じく日本の音楽をやりたい。永田錦心が表明したように、私も日本の芸術音楽を創りたいのです。琵琶楽が過去のものでなく、現代の中で息づいていることが重要。その為にも過去をなぞるのではなく、過去のものでも新たな視点と感性で、その魅力を更に輝かせるような創造をし続けるのが、私の役目だと思っています。

ただ面白いから、やりたいからというような浅はかな意識からは何も生まれない。明確なヴィジョンと哲学を持たないようなものは、何事に於いても賑やかし以上にはなりません。

さて、今週は定例の琵琶樂人倶楽部「薩摩琵琶の語る近代日本」。そして箱根岡田美術館での3デイズの演奏です。私がやるべき音楽はまだまだ尽きることは無いのです。もっともっと追究してやりたい事がある。弾き語りや古い形式にがんじがらめになっている琵琶楽を次の時代へと後押ししたいですね!!

8月の終わりから超絶に忙しい日々が続き、毎日作曲か、PCで書きものか、リハーサルかという日々を送っているのですが、こういう時には変な勘が働くのか、合間を縫って時間を作れるものなのです。不思議なもんですね。この所オペラにあまり行けてなかったので、どうしても観ておきたい作品をちょっと無理に時間を作って行ってきました。

作品はロッシーニ作曲の「湖上の美人」。何と言ってもディドナート&フローレスの、あの「チェエネレントラ」で大感激したコンビがやるのですから観ない訳にはいきません。先に観た友人からも大絶賛の感想を聞いていましたし、今回のアンコール上映を逃すと観れないという強迫観念から、強引に時間を作って駆けつけました。

ロッシーニの作品はとにかく「歌・歌・歌」。どの作品もたっぷりと「歌」を堪能できるのですが、今回は今まで観た中でもナンバー1とも言えるような歌の饗宴を聞いた想いでした。

何といっても主演のジョイス・ディドナートは、もうこのブログでも何度も書いていますが、年齢と経験、技量、感性、肉体、それら全てが一番良い所に来ている、今一番乗っている世界のナンバー1です。そしてファン・ディエゴ・フローレスも今一番華のあるテノール。艶があり、けっして細くならない、何処までも鳴って鳴って鳴り響くあの声は、正に世界のトップの風格なのです。声といい姿といい申し分ないのです。

その二人に加え、バスのオレン・グラドゥス、テノールのジョン・オズボーン、メゾのダニエラ・バルチェッローナの共演者たちのまた素晴らしいこと!!!。ここまで歌うか!という程の歌・歌・歌を堪能しました。特大満足!!!

メゾのバルチェッローナはズボン役(男役)で背も高く、主人公エレナの恋人という重要な登場人物をやっていて、テノールの二人も、その声質やキャラクターが違い、良いバランスが保たれていました。さすがにMetはキャスティングも言うこと無いです。ディドナート演じるエレナを巡る3人の男たちを三者三様の個性でたっぷりと聴かせてくれました。エレナのお父さん役のグラドゥスも実に深い良い声で、惚れ惚れしてしまうような艶を感じました。声を使う者としては、あんな声を一度は出してみたいですね。

メゾのバルチェッローナはズボン役(男役)で背も高く、主人公エレナの恋人という重要な登場人物をやっていて、テノールの二人も、その声質やキャラクターが違い、良いバランスが保たれていました。さすがにMetはキャスティングも言うこと無いです。ディドナート演じるエレナを巡る3人の男たちを三者三様の個性でたっぷりと聴かせてくれました。エレナのお父さん役のグラドゥスも実に深い良い声で、惚れ惚れしてしまうような艶を感じました。声を使う者としては、あんな声を一度は出してみたいですね。

インタビューでディドナートが「Top of The World」という言葉を使い、世界の一流の歌手達と仕事が出来ることが喜びだ、と言っていましたが、正に世界の一流が集う舞台でした。どのシーンも忘れがたいほどの充実ぶりでしたが、やはり最後のエレナの独唱は凄まじいまでの技巧と、自信に満ち溢れた存在感、トップであるという矜持の全てを感じました。

このレベル、この充実、世界のトップであるというプライドは、観ていて本当に感動以外のものは無いですね。いつもMetを観ると、自分の中に逞しいエネルギーが満ちて来ます。音楽というだけでなく、自分が生きて行く上での様々な勉強にもなります。これだけの舞台を創るのにどれだけの努力と研鑽と研究を重ねてきたのだろう、と見る度に思います。歌手本人は勿論のこと、オケも美術もスタッフも、世界一の舞台を創るんだ、という想いに溢れていなければ、あんな舞台は実現しません。

ともすると日常の自分は、忙しく色々なことに振り回され、知らない内に自己を見失いかけ、ふと感性も視野も狭く閉じがちになるものです。しかし世界のトップに立つ音楽家達の姿と世界最高峰の舞台を観ていると、そんなことに囚われてる場合じゃない!といつも叱咤激励されるような気分になります。時々こうしてあの姿を観に行くと、視野が開かれ、個人としての自立を想い、視野が世界に向かって行きます。自分が本当にやるべきことが改めて自分の中に見えてくるのです。

年を重ねて来て、活動をやればやるほどに自分の求める所に近づいているという実感は確かにあります。しかしまだまだ道遥か。私はとてもディドナートには及ばないと思いますが、それでも志だけは高く、同じく一流の舞台をやりたい。規模は小さいかもしれないし、派手なものでもないけれど、「この辺で如何?」なんて演奏だけは絶対にやりたくないのです。

今年の秋から冬には沢山の演奏会の機会を頂いています。琵琶という楽器の性質もあって、私は伴奏という立場のものはほとんど無く、曲も全てが私が作曲したものだけしか弾きません。だから、お客様にはどの舞台でも100%塩高の音楽を聞いて頂く訳です。Metの歌手達が自分のスタイルでプライドを持って世界に向けて歌い上げるように、私も志を高く持ってやりたいですね。今年は新作の初演もいくつかやりますし、樂琵琶のみのソロ公演もあります。のんびりはしていられません!Metを観てまた元気が湧いてきました。

8月の終わりから超絶に忙しい日々が続き、毎日作曲か、PCで書きものか、リハーサルかという日々を送っているのですが、こういう時には変な勘が働くのか、合間を縫って時間を作れるものなのです。不思議なもんですね。この所オペラにあまり行けてなかったので、どうしても観ておきたい作品をちょっと無理に時間を作って行ってきました。

作品はロッシーニ作曲の「湖上の美人」。何と言ってもディドナート&フローレスの、あの「チェエネレントラ」で大感激したコンビがやるのですから観ない訳にはいきません。先に観た友人からも大絶賛の感想を聞いていましたし、今回のアンコール上映を逃すと観れないという強迫観念から、強引に時間を作って駆けつけました。

ロッシーニの作品はとにかく「歌・歌・歌」。どの作品もたっぷりと「歌」を堪能できるのですが、今回は今まで観た中でもナンバー1とも言えるような歌の饗宴を聞いた想いでした。

何といっても主演のジョイス・ディドナートは、もうこのブログでも何度も書いていますが、年齢と経験、技量、感性、肉体、それら全てが一番良い所に来ている、今一番乗っている世界のナンバー1です。そしてファン・ディエゴ・フローレスも今一番華のあるテノール。艶があり、けっして細くならない、何処までも鳴って鳴って鳴り響くあの声は、正に世界のトップの風格なのです。声といい姿といい申し分ないのです。

その二人に加え、バスのオレン・グラドゥス、テノールのジョン・オズボーン、メゾのダニエラ・バルチェッローナの共演者たちのまた素晴らしいこと!!!。ここまで歌うか!という程の歌・歌・歌を堪能しました。特大満足!!!

メゾのバルチェッローナはズボン役(男役)で背も高く、主人公エレナの恋人という重要な登場人物をやっていて、テノールの二人も、その声質やキャラクターが違い、良いバランスが保たれていました。さすがにMetはキャスティングも言うこと無いです。ディドナート演じるエレナを巡る3人の男たちを三者三様の個性でたっぷりと聴かせてくれました。エレナのお父さん役のグラドゥスも実に深い良い声で、惚れ惚れしてしまうような艶を感じました。声を使う者としては、あんな声を一度は出してみたいですね。

メゾのバルチェッローナはズボン役(男役)で背も高く、主人公エレナの恋人という重要な登場人物をやっていて、テノールの二人も、その声質やキャラクターが違い、良いバランスが保たれていました。さすがにMetはキャスティングも言うこと無いです。ディドナート演じるエレナを巡る3人の男たちを三者三様の個性でたっぷりと聴かせてくれました。エレナのお父さん役のグラドゥスも実に深い良い声で、惚れ惚れしてしまうような艶を感じました。声を使う者としては、あんな声を一度は出してみたいですね。

インタビューでディドナートが「Top of The World」という言葉を使い、世界の一流の歌手達と仕事が出来ることが喜びだ、と言っていましたが、正に世界の一流が集う舞台でした。どのシーンも忘れがたいほどの充実ぶりでしたが、やはり最後のエレナの独唱は凄まじいまでの技巧と、自信に満ち溢れた存在感、トップであるという矜持の全てを感じました。

このレベル、この充実、世界のトップであるというプライドは、観ていて本当に感動以外のものは無いですね。いつもMetを観ると、自分の中に逞しいエネルギーが満ちて来ます。音楽というだけでなく、自分が生きて行く上での様々な勉強にもなります。これだけの舞台を創るのにどれだけの努力と研鑽と研究を重ねてきたのだろう、と見る度に思います。歌手本人は勿論のこと、オケも美術もスタッフも、世界一の舞台を創るんだ、という想いに溢れていなければ、あんな舞台は実現しません。

ともすると日常の自分は、忙しく色々なことに振り回され、知らない内に自己を見失いかけ、ふと感性も視野も狭く閉じがちになるものです。しかし世界のトップに立つ音楽家達の姿と世界最高峰の舞台を観ていると、そんなことに囚われてる場合じゃない!といつも叱咤激励されるような気分になります。時々こうしてあの姿を観に行くと、視野が開かれ、個人としての自立を想い、視野が世界に向かって行きます。自分が本当にやるべきことが改めて自分の中に見えてくるのです。

年を重ねて来て、活動をやればやるほどに自分の求める所に近づいているという実感は確かにあります。しかしまだまだ道遥か。私はとてもディドナートには及ばないと思いますが、それでも志だけは高く、同じく一流の舞台をやりたい。規模は小さいかもしれないし、派手なものでもないけれど、「この辺で如何?」なんて演奏だけは絶対にやりたくないのです。

今年の秋から冬には沢山の演奏会の機会を頂いています。琵琶という楽器の性質もあって、私は伴奏という立場のものはほとんど無く、曲も全てが私が作曲したものだけしか弾きません。だから、お客様にはどの舞台でも100%塩高の音楽を聞いて頂く訳です。Metの歌手達が自分のスタイルでプライドを持って世界に向けて歌い上げるように、私も志を高く持ってやりたいですね。今年は新作の初演もいくつかやりますし、樂琵琶のみのソロ公演もあります。のんびりはしていられません!Metを観てまた元気が湧いてきました。

やっと猛暑も過ぎエアコンなしで過ごせる日々になってきましたね。いよいよ演奏会シーズンの始まりです。

今年は日経効果もあってか、秋には色々な仕事を頂いていまして、何時になく充実した内容になっています。年々仕事の内容が自分の思い描く形になって来ているのが嬉しい限りです。先ずをご紹介。

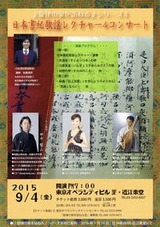

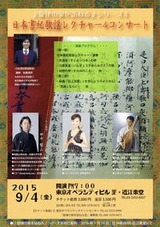

9月4日 「日本書紀歌謡~旋律の泉を訪ねて」 於:近江楽堂

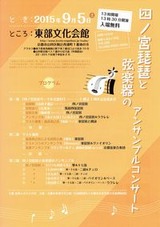

9月5日「四ノ宮琵琶と弦楽器のアンサンブルコンサート」 於:京都山科 東部文化会館

9月11日「9.11メモリアル」 於:近江楽堂

9月12日 「SOON KIM トリオライブ」 於:新宿百人町カフェアリエ

9月16日 琵琶樂人倶楽部第93回「近代の琵琶楽」 於:ヴィオロン

9月18~20日 今蘇る古の音色~琵琶で語る平家物語」於:箱根岡田美術館

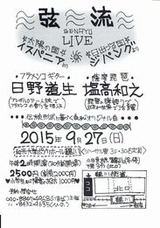

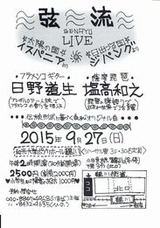

9月27日「弦流フラメンコギターと琵琶ジョイントコンサート」於:和光大学ポプリホール鶴川

10月9日23日「府中市明講座第一回第二回」於:府中市生涯学習センター

10月12日「玉津島神社奉納演奏と日本書紀歌謡~旋律の泉を訪ねて」於:和歌山市玉津島神社及びキューブホール

10月14日 第94回琵琶樂人倶楽部 「次代を担う奏者達Ⅲ」

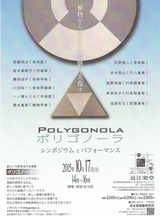

10月17日「ポリゴノーラシンポジュウム&パフォーマンス」於:近江楽堂

10月25日「シルクロードミュージアム演奏会」於:静岡シルクロードミュージアム

10月31日「琵琶の魅力~古代から現代まで」於:豊田能楽堂

11月6日「府中市明講座第三回」於:府中市生涯学習センター

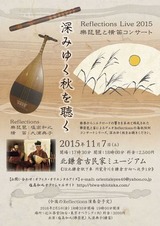

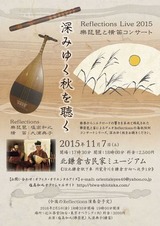

11月7日「Reflections演奏会~深みゆく秋を聴く」於:北鎌倉古民家ミュージアム

11月14,15日「劇団アドック公演 雛」於:麻布区民センターホール

11月19日「弦流+1ライブ」於:西荻音や金時

と続いています。樂琵琶での演奏がかなりのパーセンテージを占めてきたのが、この所の傾向です。逆に語り物はぐっと減りました。正に自分がやりたいと思う方向に行っているのが嬉しいのです。来年は樂琵琶も勿論ですが、薩摩琵琶での器楽曲をばっちり極めて行こうと思っています。そして来年はちょっとどうか判りませんが、薩摩琵琶の器楽曲を中心にしたCDも考えています。語り物の方はやりたいものもあるものの、まあこれ以上は私の役目ではないでしょう。先ずは何といっても器楽スタイルの確立が最重要な使命。独奏曲、デュオ、トリオ等、今までかなりやってきましたが、これからも様々な形の器楽曲をどんどんと世に送り出そうと思っています。

楽器としての魅力をもっともっとアピールしたい。何しろあの妙なる音色を伴奏にだけに使うなんてことはもったいないじゃないですか。一般の人が思う琵琶はとはあの音色であって、歌ではないのです。次の時代を見据え、今こそ薩摩琵琶はその意識を変える時。新たな息吹があるからこそ、伝統的な語りのスタイルも残って行くのです。

創造と継承の両輪が共に回ってこそ歴史は刻まれます。私のやり方しか出来ませんが、琵琶を次の時代へと進めて行きたいのです。

メゾのバルチェッローナはズボン役(男役)で背も高く、主人公エレナの恋人という重要な登場人物をやっていて、テノールの二人も、その声質やキャラクターが違い、良いバランスが保たれていました。さすがにMetはキャスティングも言うこと無いです。ディドナート演じるエレナを巡る3人の男たちを三者三様の個性でたっぷりと聴かせてくれました。エレナのお父さん役のグラドゥスも実に深い良い声で、惚れ惚れしてしまうような艶を感じました。声を使う者としては、あんな声を一度は出してみたいですね。

メゾのバルチェッローナはズボン役(男役)で背も高く、主人公エレナの恋人という重要な登場人物をやっていて、テノールの二人も、その声質やキャラクターが違い、良いバランスが保たれていました。さすがにMetはキャスティングも言うこと無いです。ディドナート演じるエレナを巡る3人の男たちを三者三様の個性でたっぷりと聴かせてくれました。エレナのお父さん役のグラドゥスも実に深い良い声で、惚れ惚れしてしまうような艶を感じました。声を使う者としては、あんな声を一度は出してみたいですね。