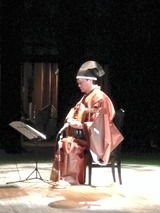

先日の日曜日は、静岡県の磐田市にあるシルクロードミュージアムで演奏してきました。シルクロードといえば私の出番。とにかくシルクロードと名の付くものには反射的に目が行ってしまう性質ですので、今回のお話は有難かったですね。こここそ私がやるべき会場と思えました。

どんな感じの所かと思いきや、場所はちょっと意外なこんな感じの所。

天竜川にほど近く、緑に囲まれたとても風情のある古民家で、江戸時代から建てられているとの事でした。何だか来週演奏する古民家ミュージアムみたいだな~~と思いながら展示を見せてもらうと、シルクロード関係のコレクションがびっくりするほどあって、さすが名前に恥じない内容だと納得!!。更には何千年という時を経た、ちょっと洋風の趣のある石の仏像など「手で触って下さい」というではないですか。子供のころからのシルクロードオタクとしては感激の時間でしたね。この手でしっかり悠久の時を実感してきました。

今回の演奏は久しぶりの独演会。祇園精舎を薩摩琵琶と平曲で唄い分けたり、樂琵琶で啄木を弾いたり、経正を語ったりとヴァリエーションのあるプログラムでやらせて頂きましたが、皆さんとても熱心に聞いてくれてありがたかったです。1時間半近くやりましたが、とにかくやり方次第で琵琶もじっくりと聴いてくれますね。もっともっと良い形を作って、琵琶を聞いて頂きたいと思います。

楽器を上手に演奏することもとても大事なのですが、それをどう聞かせるかはもっと大事。この部分が出来ないためにプロとして活動がままならない人がとても多いと思います。是非師匠となる人やベテランの方々はそういう部分こそしっかり生徒や後輩に教えていって欲しいものです。

そして帰りには浜松楽器博物館に行ってきました。

前々から一度行ってみたいと思っていたのですが、やっと念願かないました。色々な国の民族楽器は勿論、さすがに浜松だけあって現代の楽器も充実しています。ローランドやコルグの初期シンセに混じって、初代のギターシンセが展示されていました。

前々から一度行ってみたいと思っていたのですが、やっと念願かないました。色々な国の民族楽器は勿論、さすがに浜松だけあって現代の楽器も充実しています。ローランドやコルグの初期シンセに混じって、初代のギターシンセが展示されていました。

懐かしいですね。川崎遼やパットメセニーなどが盛んにギターシンセを使って活躍していた時期が、私の10代ぁら20代という青春時代(?)ど真ん中でしたので、最先端に憧れの眼差しを向けていた端くれとしましては、シルクロード同様、感慨深いものがありました。

シルクロードの遺物や色々な国の民族楽器などに触れていると、私はとてもロマン感じます。このロマンを言葉で説明する事はなかなか難しいのですが、私は手が届かない古代の風にどうしても憧れがあり、また今を吹き渡る最新の風、そして次世代を吹き渡るであろう未来の風、それぞれに惹かれるようです。だから明治後期~大正時代辺りが最盛期だった薩摩琵琶は、楽器としてのの可能性をとても感じる反面、手が届かない程に古い訳でもないし、また現代、次世代に向っている風も感じられないので、流派の曲などに興味が持てなかったのでしょう。

逆に古代方ずっと受け継がれている樂琵琶を弾くのは正に私にとっては必然。樂琵琶を触れずして私の音楽はありえません。そして何よりも大切なことは、古代の再現をするのではないということです。古代のものを現代の社会や現代人の感性に向かってその音を響かせてこそ、古代の楽器や楽曲に命を吹き込むことだと思っています。そこに創造が無くては意味がありません。形をなぞった器だけの復元は資料以上のものにはならないと考えています。あくまで音楽として響かせる。ここの部分を失ったらもうその楽器の命は終わりです。だからこそ過去をしっかりと知り、勉強し、研究し、過去からの歴史を持受け継ぎながら、且つ現代という時代に根ざし、現代に、次代に向かって響かせるのです。それでこその命です。途切れたものでなく、ずっと継承されてきた命として、その最先端に私が居るのです。それが私の役目です。薩摩琵琶も同様、過去に囚われず最先端のスタイルを作り上げたいですね。

想いは古代へのロマンに乗って、次世代に向って何処までも飛んで行くのです。

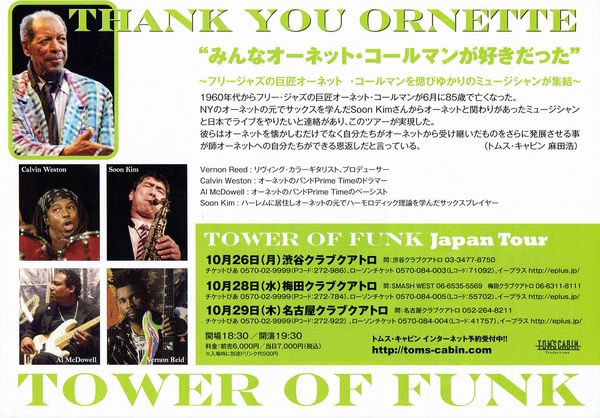

行ってきましたよ。オーネット・コールマントリビュート「TOWER OF FUNK Japan Tour」 !!

モノホンです!!正にモノホン!!!!凄まじいリズム感と、スリリングな展開、圧倒的なパワー、全てに桁が違います。その音場で我らがSoon Kim兄が縦横無尽に吹きまくるという構図。勿論ただ吹きまくるだけではありません。そこには歌があるのです。叫びが、想いが・・・様々な起伏が表現されています。いわゆるフリーキーな格好をまとった、なんちゃってフリージャズとは全然違うのです。

Soon Kim兄

Soon Kim兄

キムさんは20代前半からNYに渡り、オーネットの元で内弟子のような形でくっ付いていたので、体全体にジャズの風情というものがあるのです。そこを身に付けているというのがとにかく素晴らしいですね。今回はDsにカルヴィン・ウエストン、Bはアル・マクドウェル、Gがヴァーノン・リードという超の付く世界の一流ミュージシャンとの共演でした。キムさんも他3人の方々も皆さん勿論凄いレベルなのですが、上手いとかどうとかということでなく、姿がそのままジャズなんです。曲調はジャズというよりロックだったり、ファンクだったり自由なのですが、姿も音もそのままがジャズなのです。そこには何の無理もない。いつも話していることをそのまま話しているだけ。そしてそのレベルが桁外れに高いだけなのです。

メンバーはこんな感じ

キムさん以外は3人共黒人ミュージシャンですが、旧知の仲間とはいえ東洋人のキムさんが何の違和感も無く一緒に演奏しているのがいいですね。ジャズは本当にグローバルな音楽だということを実感します。そして同時にグローバルになってもジャズの風情はずっと受け継がれているというのが、素晴らしいじゃないですか。形はどんどん変化していますが、その風情は何も薄まっていない。邦楽器でポップスバンドやっている人達に聴かせたいですね。

私がどれだけ言葉を尽くしてもしょうがないのですが、とにかくこのサウンドを一度聞いて頂けたら嬉しいです。

http://www.toms-cabin.com/TOF2015/index.html

これから大阪名古屋を回るようです。お近くの方是非行ってみて下さい。一聴の価値ありですよ。

実は最近、私の周りの仲間と、この「風情」ということがよく話題になっているのです。それは特に邦楽についてなのですが、近頃の邦楽は邦楽ではない、という意見を多く聞きます。それは私自身も常に思っている事なのですが、歌を聞いても、明治生まれの名人の歌と昭和生まれの先生方の歌はまるで違うのです。「ふるえ」とも「ゆれ」とも言って良いと思うのですが、、そういう「色」が昭和生まれの方には無いのです。確かに音程も良いし、琵琶も上手だし、声も出ているし、文句はないのですが、とにかく明治の名人達の歌とは違う。今、あの邦楽の風情を感じるのは山下晴楓先生くらいでしょうか・・・・。残念ですが、なかなかあの風情を感じる人が居ないのです。

アディロンダックカフェにてキムさんとデュオ

アディロンダックカフェにてキムさんとデュオ

生活習慣も食べ物も戦前の日本人と今の日本人では全く違うから、変わって当たり前とも思えます。しかしあの邦楽の「風情」が無くなって良いのでしょうか。それで邦楽は邦楽足りえるのか??。かつてアストラ・ピアソラがタンゴをモダンスタイルに改革し、世界へと発信して行きましたが、タンゴの風情は失わなかった。それどころか、クラシックやジャズのトップミュージシャンを魅了したのです。フラメンコのパコ・デ・ルシアもそうだった。グローバル化=薄まるということは幻想です。モノホンはその風情を失わない。失うとしたらそれだけのものだったということです。どんな場にあっても、本物ならその風情は確実に伝わる。だからこそ世界が魅力を感じるのではないか、と私は思います。

私は異ジャンルをずっとやってきたので、いわゆる邦楽人とは違うと思いますが、あの邦楽の風情はぜひとも持っていたいと思います。それが最大の私の課題のように思っています。

キムさんの演奏を聞きながら、音楽の底力を感じました。

昨日、第二回目の府中市民講座「琵琶の奏でた日本のこころ」をやってきました。

今回は中世~近世の話でしたので、割と得意とする所でしたが、逆にネタが多すぎてなかなかまとめるのが大変で、話がちょっと散漫になってしまいました。まあ学者ではないので、私の話を聞いて琵琶に興味を持ってくれる方が増えてくれればそれでいいのですが、まだまだ講師としては精進が足りませんな。来月は第3回目の講座を6日にやります。今度は近世から現代がテーマですので、ばっちり語りますよ。演奏もたっぷりしようと思っています。ご興味のある方は府中生涯学習センターまでお問い合わせください。

そしてこの日は、我が街阿佐ヶ谷の秋のイベント 阿佐ヶ谷ジャズストリートでした。昨年に続きいつもお世話になっているLast Guitarさんの企画に乗って、性懲りも無く参戦してきました。今回もフルート吉田一夫君 ベース川原淳君と共にスタンダードをやってきたのですが、さすがにギターを弾くのは年に一度しかないので、もう指は廻らないし、リズムには乗れないし散々でした。しかし今年は超強力なゲストが来てくれて大いに盛り上げて頂きました。

そしてこの日は、我が街阿佐ヶ谷の秋のイベント 阿佐ヶ谷ジャズストリートでした。昨年に続きいつもお世話になっているLast Guitarさんの企画に乗って、性懲りも無く参戦してきました。今回もフルート吉田一夫君 ベース川原淳君と共にスタンダードをやってきたのですが、さすがにギターを弾くのは年に一度しかないので、もう指は廻らないし、リズムには乗れないし散々でした。しかし今年は超強力なゲストが来てくれて大いに盛り上げて頂きました。

この所時々お付き合い頂いているSoon Kimさんにお願いしたのですが、これが期待以上のパフォーマンスで、お客様も大満足。やはりその道の一流のプロは違いますね。上手いとか何とかではなく、もう音そのもの、姿そのものがジャズに成っているんですよ。オーネット・コールマンの薫陶を若い時から受けてきただけに、一流のものを身に付けていますね。欧米で長年活動してきた彼ならではのテンポの良いトークとトップレベルの演奏。我々をリードして会場を最高潮に盛り上げてくれました。素晴らしい!未だお上手なんてものを目指している邦楽人に是非聴かせたいです。

26日からは今年亡くなったオーネット・コールマンのトリビュートツアー「TOWER OF FUNK」のジャパンツアーが始まるそうです。超一流のメンバーでの演奏は見逃せないですね。(ギターはなんと、あのリヴィングカラーのヴァーノン・リードですぞ!!)勿論私も馳せ参じます。

http://www.toms-cabin.com/TOF2015/index.html

最近は毎日がこんな感じで刺激がいっぱい。ありがたいことです。今後も色々とお仕事を頂いているのですが、とにかくやりたい事がいっぱいあるのです。仕事もどんどんやって行きたいですが、音楽的にも追及したい事、実現したいことが山ほどあります。だから歩みが止まる事は考えられないのです。

たまにはお祭りを休んでのんびりする事も必要だと思うのですが、明日25日も静岡県の磐田市にあるシルクロードミュージアムで独演会です。まだまだのんびりしている暇はありません!!まだまだ続くのです。

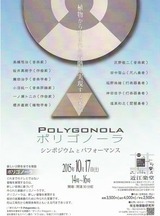

先日近江楽堂にて「ポリゴノーラシンポジウム&コンサート」をやってきました。

ポリゴノーラとは植物が熟す過程の研究から生まれた新しい楽器のこと。

HPは http://oto-circle.jp/

先ずは灰野敬二さんの以前のパフォーマンスをご覧いただきたい!

円盤又は三角の形をした打楽器で、整数倍音ではない非整数倍音を奏でる新しい楽器です。この楽器を作ったのは広島大学教授の物理学者(専門は植物生理学)桜井直樹先生。スイカが熟す時に、叩いて音を確かめて行くと、その音程がガムランの音程のようだ、という発見から、このポリゴノーラが生まれました。

昨年辺りからこの楽器を世に紹介したいということで、桜井教授の妹である、桜井真樹子さんを通じて私や灰野さんらとやり取りを初めて、私が琵琶研究の薦田先生、尺八の田中君などを紹介し、その他様々な分野の専門家が集まり、今年から研究会を立ち上げ今回の発表に至りました。私はポリゴノーラを使った新作をポリゴノーラ・尺八と共に演奏したのですが、全体を通し、演奏、シンポジウム共に面白い展開となりました。

そして今回は何と言ってもメンバーが凄い!。なかなかこれだけのメンバーは集められません。

櫻井直樹 ポリゴノーラ開発者 物理学者

高橋悠治 音楽家

小沼純一 音楽評論家

薦田治子 音楽学者

一ノ瀬トニカ 作曲家

神田佳子 打楽器奏者

稲野珠緒 打楽器奏者

塩高和之 琵琶奏者

灰野敬二 音楽家

田中黎山 尺八奏者

櫻井真樹子 音楽家

ちょっとびっくりのメンバーですね。高橋悠治さんとは初めてお会いしましたが、ラストのワークショップの時に色々とお話しさせて頂き、嬉しかったです。この他にもスティールパンの製作者 園部良さん、物理学者 小方厚さん、同じく物理学者 秋元秀美さん等がコアメンバーとして、この発表に関わりました。

私は、ポリゴノーラ:灰野敬二さん、尺八:田中黎山君と演奏しました。さすがの灰野さん。なかなかの弾けっぷりで、演奏に潤いと命を与えてくれました。灰野さんとはギター関係の話でも何かと合いますし、これからも色々と組んでいくことになりそうです。また面白くなりそうです。

こうした新しい試みは実に面白い。それに今回は各分野のトップレベルの方々が集った事がレベルをぐんと上げましたね。琵琶奏者としてこういう所に食い込んで行けることが嬉しいですし、琵琶にもまだまだ可能性が十二分にあるということが改めて感じられます。

琵琶楽の研究者である薦田治子先生ともじっくりと話をしましたが、琵琶人はもっともっと色々な因習から解放されるべきだし、正しい歴史も認識すべきです。琵琶というものを素直な目で見る、そんな感性が今こそ必要です。そうしたことがレベルの向上につながり、あらゆる分野に琵琶が浸透して行くのだと思います。弾き語りしかやらない、認めないなどという視野や感性がいかに狭く、世の中からずれてるか、もういい加減に判らなくては。

今後琵琶楽を次世代に継承して行くためには創造が無ければただの保存になってしまいます。創造する力が琵琶樂全体を正しく認識する力になり、次世代に琵琶の響きを伝えることが出来るのです。創造と継承の両輪のバランスこそ今の琵琶楽に問われているのではないでしょうか。

これからやりたいことがいっぱいあります。樂琵琶では敦煌琵琶譜を勉強してみたいし、平曲ももう少し突っ込んでやってみたい。そして薩摩琵琶に於いては、いつも書いているように器楽的な発展が何よりも第一の目的ですが、唄に関しても新たな節付けを考えたいと思っています。平曲は勿論、長唄や謡曲などとても豊かな節があることを思うと、薩摩琵琶の歌の部分ももっと発展して行くのではないかと思っています。ただこれだけの事をやれる時間が私にあるかどうかは判りませんが・・・。

音楽の可能性をあらためて感じた一日でした。

先日、第94回琵琶樂人倶楽部「次代を担う奏者達Ⅲ」をやってきました。今回は若手女流演奏家3人をゲストに迎え、大変華やかな演奏をして頂きました。

演奏してくれたのは左から、平野多美恵さん(筑前琵琶)、藤高理恵子さん(筑前琵琶)、青山藍子さん(薩摩五弦琵琶)のお三方。それぞれのスタイルを持ち、それぞれの考え方で琵琶に取り組んでいる姿がさわやかでした。3人共すでに活動を色々とやっているし、方向性も見えて来ているようなので、今後の活躍が楽しみです。

琵琶樂には市場というものが無いので、仕事は待っていても来ません。プロとしてやっていくためには作品作りは何よりも第一ですが、それを世に出して行く術を身に付けない限り、お教室の先生で終わってしまいます。世に出なければ評価もされないし、収入も得られない。またレベルも上がらない。だからマーケティングやプロデュースということもプロとしての大事な活動なのです。自分の音楽をどうやったら世の中に響かせることが出来るか。ここを考え、実践し、且つレベルの高い音楽をやれる人だけがプロとしてやっていける。その他はただのお師匠さん。「上手」などとという言葉はプロへの評価ではありません。お稽古事への評価です。厳しいですがこれが現実です。こんな状況の中で彼女たちがどんな形で今後琵琶を世に響かせてゆくか楽しみですね。期待しています。

琵琶樂には市場というものが無いので、仕事は待っていても来ません。プロとしてやっていくためには作品作りは何よりも第一ですが、それを世に出して行く術を身に付けない限り、お教室の先生で終わってしまいます。世に出なければ評価もされないし、収入も得られない。またレベルも上がらない。だからマーケティングやプロデュースということもプロとしての大事な活動なのです。自分の音楽をどうやったら世の中に響かせることが出来るか。ここを考え、実践し、且つレベルの高い音楽をやれる人だけがプロとしてやっていける。その他はただのお師匠さん。「上手」などとという言葉はプロへの評価ではありません。お稽古事への評価です。厳しいですがこれが現実です。こんな状況の中で彼女たちがどんな形で今後琵琶を世に響かせてゆくか楽しみですね。期待しています。

この日は、田原順子さんなどベテラン勢も駆けつけてくれて、終わってからの打ち上げもかなりの盛り上がりでした。

流派や世代に関係なく、こうして集うことが出来るのは琵琶樂人倶楽部ならでは。これからも次代を担う若手をどんどんと紹介して行きたいと思っています。シリーズ第二回目に出演してくれた我らが愛子姐さんも勿論合流。姐さん憧れの田原順子さんと感激の対面だったようです。

私に与えられた道は琵琶を演奏するだけでなく、多くの人に琵琶楽の魅力を伝えること。派閥や流派、格など小賢しい村意識に留まることなく、素晴らしいものを世に伝えるのが私の道です。そういう意味でも田原さんや、琵琶樂人倶楽部を一緒にやっている古澤月心さん等、垣根無く大きな懐を持っている先輩方々とつながって行くのは当たり前のことだと思います。志を同じくする人とはどんどんと繋がって行きたいですね。

来年は100回目を迎えるのでまた何か企画したいと思っています。我が道は果てしないのです。

前々から一度行ってみたいと思っていたのですが、やっと念願かないました。色々な国の民族楽器は勿論、さすがに浜松だけあって現代の楽器も充実しています。ローランドやコルグの初期シンセに混じって、初代のギターシンセが展示されていました。

前々から一度行ってみたいと思っていたのですが、やっと念願かないました。色々な国の民族楽器は勿論、さすがに浜松だけあって現代の楽器も充実しています。ローランドやコルグの初期シンセに混じって、初代のギターシンセが展示されていました。

そしてこの日は、我が街阿佐ヶ谷の秋のイベント 阿佐ヶ谷ジャズストリートでした。昨年に続きいつもお世話になっているLast Guitarさんの企画に乗って、性懲りも無く参戦してきました。今回もフルート吉田一夫君 ベース川原淳君と共にスタンダードをやってきたのですが、さすがにギターを弾くのは年に一度しかないので、もう指は廻らないし、リズムには乗れないし散々でした。しかし今年は超強力なゲストが来てくれて大いに盛り上げて頂きました。

そしてこの日は、我が街阿佐ヶ谷の秋のイベント 阿佐ヶ谷ジャズストリートでした。昨年に続きいつもお世話になっているLast Guitarさんの企画に乗って、性懲りも無く参戦してきました。今回もフルート吉田一夫君 ベース川原淳君と共にスタンダードをやってきたのですが、さすがにギターを弾くのは年に一度しかないので、もう指は廻らないし、リズムには乗れないし散々でした。しかし今年は超強力なゲストが来てくれて大いに盛り上げて頂きました。

琵琶樂には市場というものが無いので、仕事は待っていても来ません。プロとしてやっていくためには作品作りは何よりも第一ですが、それを世に出して行く術を身に付けない限り、お教室の先生で終わってしまいます。世に出なければ評価もされないし、収入も得られない。またレベルも上がらない。だからマーケティングやプロデュースということもプロとしての大事な活動なのです。自分の音楽をどうやったら世の中に響かせることが出来るか。ここを考え、実践し、且つレベルの高い音楽をやれる人だけがプロとしてやっていける。その他はただのお師匠さん。「上手」などとという言葉はプロへの評価ではありません。お稽古事への評価です。厳しいですがこれが現実です。こんな状況の中で彼女たちがどんな形で今後琵琶を世に響かせてゆくか楽しみですね。期待しています。

琵琶樂には市場というものが無いので、仕事は待っていても来ません。プロとしてやっていくためには作品作りは何よりも第一ですが、それを世に出して行く術を身に付けない限り、お教室の先生で終わってしまいます。世に出なければ評価もされないし、収入も得られない。またレベルも上がらない。だからマーケティングやプロデュースということもプロとしての大事な活動なのです。自分の音楽をどうやったら世の中に響かせることが出来るか。ここを考え、実践し、且つレベルの高い音楽をやれる人だけがプロとしてやっていける。その他はただのお師匠さん。「上手」などとという言葉はプロへの評価ではありません。お稽古事への評価です。厳しいですがこれが現実です。こんな状況の中で彼女たちがどんな形で今後琵琶を世に響かせてゆくか楽しみですね。期待しています。