秋も大分深まって、私にはちょうど良い季節になって嬉しい限りです。

日々相変わらず色々なものに出会い、観て触れていると、溢れるばかりの想いが自分の中に満ちてきますね。

先日は灰野敬二さん率いる「不失者」のライブに再び行ってきました。圧倒的なライブは何度観ても凄いですね。鼓膜が崩壊するんじゃないかと思うような爆音の中、灰野さんの世界にどっぷりつかっていると、彼の世界がどんどん鮮明に目の前に見えて、何時しかその中に自分が取り込まれているのを感じました。会場も立ち見を含め満杯。皆あの世界に入り込んでいる雰囲気でした。自分の演奏会でももっともっと明確な世界観が必要だと、改めて感じました。灰野さんとはスタイルは違えど、そのスタイルは私の中の一つの道しるべのような存在です。

先日は灰野敬二さん率いる「不失者」のライブに再び行ってきました。圧倒的なライブは何度観ても凄いですね。鼓膜が崩壊するんじゃないかと思うような爆音の中、灰野さんの世界にどっぷりつかっていると、彼の世界がどんどん鮮明に目の前に見えて、何時しかその中に自分が取り込まれているのを感じました。会場も立ち見を含め満杯。皆あの世界に入り込んでいる雰囲気でした。自分の演奏会でももっともっと明確な世界観が必要だと、改めて感じました。灰野さんとはスタイルは違えど、そのスタイルは私の中の一つの道しるべのような存在です。

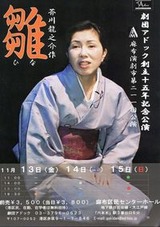

この他にもクラシック系の演奏会に行ったり、定例の琵琶樂人倶楽部、 そして劇団アドックの15周年公演「雛」(原作:芥川龍之介)など慌ただしくお仕事もこなしているのですが、自分にとって「ぐっと来る」と感じる音楽や舞台は、いつも風のようなものを感じます。その風はメッセージといっても良いし、独自のスタイルといっても良いかもしれません。何か自分を突き動かす「風」を感じる音楽は印象に残りますね。そしてその風の声が聴こえた時、人は自ら動き出すのではないでしょうか。

そして劇団アドックの15周年公演「雛」(原作:芥川龍之介)など慌ただしくお仕事もこなしているのですが、自分にとって「ぐっと来る」と感じる音楽や舞台は、いつも風のようなものを感じます。その風はメッセージといっても良いし、独自のスタイルといっても良いかもしれません。何か自分を突き動かす「風」を感じる音楽は印象に残りますね。そしてその風の声が聴こえた時、人は自ら動き出すのではないでしょうか。

「揺らされるものがあって、初めて風は目に見えるものになる」

と村上春樹は言っていますが、目に見えるとは、そのまま風の声が聴こえたとも言い替えることが出来ますね。

Normal

0

0

2

false

false

false

EN-US

JA

X-NONE

<w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"

DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″

LatentStyleCount=”267″>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>

<w:lsdexception Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:標準の表;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;

mso-para-margin:0mm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.5pt;

mso-bidi-font-size:11.0pt;

font-family:”Century”,”serif”;

mso-ascii-font-family:Century;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Century;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-font-kerning:1.0pt;}

確かな風を感じたウズベキスタン・タシケントのイルホム劇場。

しかし残念な事に、風を感じる音楽や舞台はそう多くはないのです。お上手やら一生懸命やらというものはとても多いのですが、そこで終わってしまっている舞台が本当に多い。やっている方は舞台に立てば気分も高揚して、達成感もあって気持ち良いのかもしれませんが、そこで終わっていたら観客には届かない。特に邦楽では「がんばった」舞台が目立ちますね。また逆に言えば、演奏会で「頑張った」ということを褒めちぎるような人は、音楽を何も聞いていないとも言えます。

音楽は演奏すること自体が楽しい。しかしプロとして舞台に立つのなら、自分なりの世界を創り出してナンボではないでしょうか。ロックでもクラシックでもジャズでも邦楽でも、どんなジャンルでも、どんな音楽を創り出すかが一番の仕事だと思います。

音楽は演奏すること自体が楽しい。しかしプロとして舞台に立つのなら、自分なりの世界を創り出してナンボではないでしょうか。ロックでもクラシックでもジャズでも邦楽でも、どんなジャンルでも、どんな音楽を創り出すかが一番の仕事だと思います。

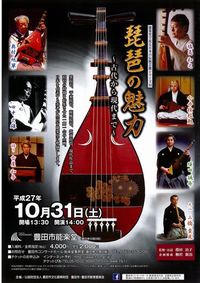

鶴田錦史も永田錦心も、他の誰にも無い彼ら独自の世界がありました。灰野さん以上に強烈な風を巻き起こしました。彼らも先輩達の音楽を勉強し研究したでしょう。でも自分が舞台に立つときには、誰のものでもない自分のものをやったのは、皆様ご承知の通り。だからこそ今、その風を追いかける私のような者が居るのでしょう。

これから活動をしようとする人達には、何よりも創造ということを伝えて行きたいですね。私自身まだまだ発展途上ではありますが、次世代の人達には、先人たちの残した素晴らしいものを勉強すると同時に、是非「創る」ということを忘れないで欲しいのです。それは先人たちの志を受け継ぐと言っても良いかもしれません。小さなライブであっても、自分のものをやって欲しい。習ったものを披露して満足していてはいけない。それは発表会でやればよいのです。その人でしか成立しない、その人独自の音楽と世界が魅力なのです。最初は拙いものかもしれないけれど、それでもお稽古事に逃げてはいけない。お勉強と舞台をはき違えてはいけないし、恰好や体裁だけ繕って、創る事を忘れてしまったものに、風は起こりようがないのです。

私は琵琶の活動を始めた頃、某邦楽専門誌の編集長に「琵琶で呼ばれているうちは駄目だ。塩高で呼ばれるようになれ」と言われた事を今でもはっきり覚えています。他の誰でもない、私の音楽と胸を張って言えるものがあってはじめてプロとして生きて行ける。そしてその私の音楽を多くの人に求められてこそ、プロとして成り立って行くのです。小さな風でも、私の風の声を聞いてくれる人が居たら嬉しいですね。

私は琵琶を弾けば弾く程に、永田錦心や鶴田錦史が巻き起こした風を感じます。その風は声となって、更に日々大きくなって我が身に響いて来るようです。だから私も聴いている人が風を感じるような音楽を創り、舞台に掛けたい。その風の声が次世代の人にも届くような音楽を創り、演奏したいのです。売れることも大事でしょう。上手であることも大事でしょう。しかしそれだけでは風は起きない。そういう所とはまるで違う次元で風は起こるのだと思っています。

風になりたい。

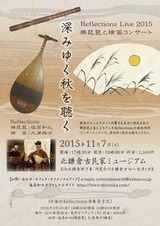

「弦流」は、元々フラメンコギターの日野道生さんが、ウードの常見裕司さんと組んでいたグループなんですが、昨年あたりから日野さんと私の琵琶で何度か共演して、だんだん面白くなってきたこともあって、今回こうして「弦流」として3人で演奏することになりました。場所は西荻窪の「音や金時」。ここでライブをやるのは本当に久しぶりで、昨年、日野さんのライブに顔出した位で、もう7,8年ぶりのライブとなりました。マスターもママも相変わらずの笑顔で迎えてくれて、本当に嬉しかったです。

「弦流」は、元々フラメンコギターの日野道生さんが、ウードの常見裕司さんと組んでいたグループなんですが、昨年あたりから日野さんと私の琵琶で何度か共演して、だんだん面白くなってきたこともあって、今回こうして「弦流」として3人で演奏することになりました。場所は西荻窪の「音や金時」。ここでライブをやるのは本当に久しぶりで、昨年、日野さんのライブに顔出した位で、もう7,8年ぶりのライブとなりました。マスターもママも相変わらずの笑顔で迎えてくれて、本当に嬉しかったです。

日本でも、平安時代の雅楽には理論が整備され、リズムも結構複雑でしたが、中世に禅の思想が入ってくると、芸能・音楽に哲学性が加わり、芸能の持つ精神性や感性が明確に出来上がってきます。勿論エンタテイメントとしてのものはずっとあったと思いますし、民衆の生活の中から生まれた音楽も数多くあったと思いますが、能などに代表される、現在まで続く音楽や舞台は、わびの思想と共に、その背景に禅の思想があった事は明らかだと思います。

日本でも、平安時代の雅楽には理論が整備され、リズムも結構複雑でしたが、中世に禅の思想が入ってくると、芸能・音楽に哲学性が加わり、芸能の持つ精神性や感性が明確に出来上がってきます。勿論エンタテイメントとしてのものはずっとあったと思いますし、民衆の生活の中から生まれた音楽も数多くあったと思いますが、能などに代表される、現在まで続く音楽や舞台は、わびの思想と共に、その背景に禅の思想があった事は明らかだと思います。

先日は灰野敬二さん率いる「不失者」のライブに再び行ってきました。圧倒的なライブは何度観ても凄いですね。鼓膜が崩壊するんじゃないかと思うような爆音の中、灰野さんの世界にどっぷりつかっていると、彼の世界がどんどん鮮明に目の前に見えて、何時しかその中に自分が取り込まれているのを感じました。会場も立ち見を含め満杯。皆あの世界に入り込んでいる雰囲気でした。自分の演奏会でももっともっと明確な世界観が必要だと、改めて感じました。灰野さんとはスタイルは違えど、そのスタイルは私の中の一つの道しるべのような存在です。

先日は灰野敬二さん率いる「不失者」のライブに再び行ってきました。圧倒的なライブは何度観ても凄いですね。鼓膜が崩壊するんじゃないかと思うような爆音の中、灰野さんの世界にどっぷりつかっていると、彼の世界がどんどん鮮明に目の前に見えて、何時しかその中に自分が取り込まれているのを感じました。会場も立ち見を含め満杯。皆あの世界に入り込んでいる雰囲気でした。自分の演奏会でももっともっと明確な世界観が必要だと、改めて感じました。灰野さんとはスタイルは違えど、そのスタイルは私の中の一つの道しるべのような存在です。 そして劇団アドックの15周年公演「雛」(原作:芥川龍之介)など慌ただしくお仕事もこなしているのですが、自分にとって「ぐっと来る」と感じる音楽や舞台は、いつも風のようなものを感じます。その風はメッセージといっても良いし、独自のスタイルといっても良いかもしれません。何か自分を突き動かす「風」を感じる音楽は印象に残りますね。そしてその風の声が聴こえた時、人は自ら動き出すのではないでしょうか。

そして劇団アドックの15周年公演「雛」(原作:芥川龍之介)など慌ただしくお仕事もこなしているのですが、自分にとって「ぐっと来る」と感じる音楽や舞台は、いつも風のようなものを感じます。その風はメッセージといっても良いし、独自のスタイルといっても良いかもしれません。何か自分を突き動かす「風」を感じる音楽は印象に残りますね。そしてその風の声が聴こえた時、人は自ら動き出すのではないでしょうか。

音楽は演奏すること自体が楽しい。しかしプロとして舞台に立つのなら、自分なりの世界を創り出してナンボではないでしょうか。ロックでもクラシックでもジャズでも邦楽でも、どんなジャンルでも、どんな音楽を創り出すかが一番の仕事だと思います。

音楽は演奏すること自体が楽しい。しかしプロとして舞台に立つのなら、自分なりの世界を創り出してナンボではないでしょうか。ロックでもクラシックでもジャズでも邦楽でも、どんなジャンルでも、どんな音楽を創り出すかが一番の仕事だと思います。

そして勿論ネトレプコ

そして勿論ネトレプコ