東京でも先週雪が降り、今週は関西や九州、日本海側では大雪になっていますね。年明けがまるで春のような暖かさでしたから、何だか今年も妙な天気になりそうな気がします。

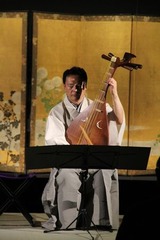

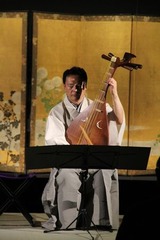

ちょっとご無沙汰しましたが、先週は、久しぶりに手妻の藤山新太郎師匠とセルリアン能楽堂で演奏してきました。能楽堂はキリリと背筋が伸びる気分になって良いですね。週末はいつものヴィオロンで琵琶樂人倶楽部番外編「琵琶で聞く冬の怪談」をやってきました。

先ずは、「雪おんな」「幽霊滝の伝説」を伊藤哲哉さんにやってもらいました。やっぱり年季入っているな~~。伊藤さんとは方丈記の公演でももうシリーズ化するような勢いですが、怪談話もまた是非やりたいですね。この日は尼理愛子さん率いる「童心」(尺八:吉岡龍之介 Per:金沢白文)そして琵琶樂人倶楽部の「次代を担う奏者達」シリーズに出てもらっている青山藍子さんも参加してくれました。薩摩琵琶が3つ並ぶとなかなか壮観です。

日曜日には近江楽堂で演奏会。朝10時開演という特殊な時間にも拘らず、お客様は結構沢山来てくれて、すっきりと良い会になりました。

日曜日には近江楽堂で演奏会。朝10時開演という特殊な時間にも拘らず、お客様は結構沢山来てくれて、すっきりと良い会になりました。

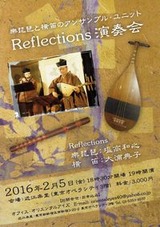

毎年1月は忙しくさせてもらっているのですが、今年も良いペースで始まりました。2月は恒例のReflections演奏会を近江楽堂でやるのですが、この年明けのペースがだんだん定着してきました。更に更に充実した内容にして行きたいですね。

雪の日は色々なことが甦り、多くのものごとに想いが渡って行きます。雪は人の気持ちを落ち着かせる力があるのでしょうか。

初めて東京に出て来た日、4畳半のアパートに引っ越して、夜床に就いたら、余りに寒くて起きてしまったのですが、窓を開けると雪が降っていました。静岡育ちで雪が降るという現象自体をほとんど体験していない身としては、雪が降る様を窓越しに見て「東京に来たんだ」という実感を持ったことを想い出します。

そのせいか、私にとって雪というのは、親や家族に守られていた人生からの旅立ちであり、「自分の」人生の始まりの象徴です。自然の情景への想いは人それぞれにあるのでしょうね。

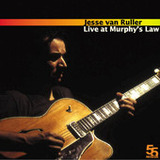

先週の雪の日は予定が次々にキャンセルになり、今年もゆったりと家の中で過ごしました。琵琶の手入れをし、ジェシ・ヴァン・ルーラーのライブ盤を聞きながら、演奏会のプログラムを考え、これからの活動のこと等々のんびりと思いを巡らしていました。

先週の雪の日は予定が次々にキャンセルになり、今年もゆったりと家の中で過ごしました。琵琶の手入れをし、ジェシ・ヴァン・ルーラーのライブ盤を聞きながら、演奏会のプログラムを考え、これからの活動のこと等々のんびりと思いを巡らしていました。

自分がやらずにはいられない音楽、どうしてもそこに行ってしまう音楽、それを素直にやろう、といつも思います。余計なものはどんどんと削ぎ落とし、音楽そのものにばく進したいですね。それは自分に素直になるということでしょうか。人間、生きて行くと多くのものに振り回され、意地も出てくれば、プライドも持つものです。なかなか純粋に素直に生きることは難しいものですが、こと音楽に関してだけは、世俗の垢は排したいですね。

少しづつですが、私は私の音楽に近づいて行く気がしています。今月は私の誕生月。少しは成長しなくては!!

先日は琵琶樂人倶楽部での「薩摩琵琶三流派対決」、そしてFMヨコハマの番組「 SUNSTAR WEEKEND JOURNEY」の収録等々やってまいりました。

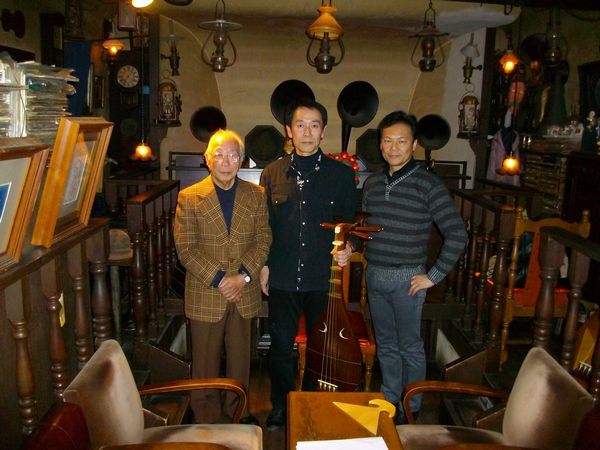

琵琶樂人倶楽部は毎年恒例の薩摩琵琶三流派対決を石田克佳さんをゲストに迎えやってきました。毎年1月の恒例としてもう7年目。琵琶樂人倶楽部自体が足かけ9年やっていますので、毎年1月の三流派対決を楽しみにしている方も出てきました。嬉しい限りですね。

琵琶樂人倶楽部は毎年恒例の薩摩琵琶三流派対決を石田克佳さんをゲストに迎えやってきました。毎年1月の恒例としてもう7年目。琵琶樂人倶楽部自体が足かけ9年やっていますので、毎年1月の三流派対決を楽しみにしている方も出てきました。嬉しい限りですね。

今回は古澤代表が「河中島」、私が「壇ノ浦」、石田さんが「吉野落 初段」というラインナップ。私も久しぶりに長めのヴァージョンで弾き語りをやらせて頂きました。

今回は琵琶を弾く方が沢山いらしていて、もうこのブログではおなじみの愛子姐さんはじめ、各流派の方々や、 琵琶愛好家の方々など楽しい面々が集ってくれました。

琵琶愛好家の方々など楽しい面々が集ってくれました。

琵琶樂人倶楽部は発足当初から、流派横断の会ということを念頭に置いて活動を始めたので、色々な流派の方が気軽に来て交流して頂けるというのは実に嬉しいことです。邦楽界はすぐに村単位で固まってしまうので、琵琶樂人倶楽部からそういう閉鎖空間をぶち破って行きたいと思っています。

今回は石田さんが継琵琶を持って来てくれました。継琵琶自体は鴨長明の「方丈記」にも出てきますので、これまでもあったと思いますが、薩摩琵琶ではまだ少ないのです。この技法は石田さんが考え出したもので、がたつきも無く、音もしっかりとしています。

ちょっと判りにくいのですが、ちょうど掌の真ん中あたりでT字に切れ込みが入っていて分かれるように細工してあります。これからは海外公演の時など、こうした継琵琶が必要になって来るでしょう。いつになるか判りませんが、私の中型琵琶をこうした仕様に改造してもらおうと思っています。

そして先月に続いて、ラジオ番組の収録をしてきました。FMヨコハマの「サンスター・ウィークエンドジャーニー」という番組です。この日の横浜は雲一つない快晴で、コートもマフラーも要らない位の春の陽気でした。ランドマークタワーの10Fのスタジオからは気持ち良い横浜の風景が臨めて、いい気分でしゃべってきました。

https://www.fmyokohama.co.jp/pc/program/WeekendJourney

パーソナリティーの本村由紀子さんと

番組自体は夜遅い時間に放送するの番組なので、ちょっとゆったりした気分でしゃべらないといけないな、と思っていたのですが、DJの本村由紀子さんが喋り出すと、その語り口がしっとりと落ち着いていて、もうスタジオ内は一気に静かな夜の雰囲気になるんです。何とも気持ちの良いスウィートボイスでした。先月の山寺宏一さんも凄かったけど、やはりプロというものは凄いものですね。

こちらのオンエアは、FMヨコハマでは2/7(日)22時から、関西では大阪のラジオ局『FM COCOLO』で2/6(土)23時に同内容のものがオンエアされる予定です。ラジコならどこからも聞けますので、是非是非聞いてやって下さい。

今年は年明けから春の風がそよぎ、活動の方も順調に滑り出しました。今月はこれから江戸手妻の会がセルリアン能楽堂で、自主企画の「琵琶で語る冬の怪談」をヴィオロンで。2月はReflections演奏会を始め演奏の機会に沢山恵まれています。本当にありがたい限りです。

春の風に乗って、今年も充実した活動が出来そうです。

是非是非ご贔屓に。

もう松の内も明けて、すっかり正月気分も抜けました。先日既に小さなライブをちょっとやってきたのですが、今月は相変わらず演奏会は色々入っていて、編曲やら作曲やら課題も目の前に山積み。加えて毎年定例のReflectionsの近江楽堂公演もまじかに迫っているので、すっかりいつもの日常に戻りました。まあ有難いことです。

そんな中で、先ずは明日の13日の琵琶樂人倶楽部のお知らせを。

これも毎年恒例ですが、琵琶制作者であり、演奏家でもある石田克佳さんを今年も迎えて、薩摩琵琶三流派対決を今年もやります。私の琵琶は全て石田さんの作った作品で、石田製以外の琵琶も全て彼に調整を施してもらっています。

塩高モデル中型

塩高モデル中型

私はオリジナルモデルを常に弾いているんですが、標準サイズ、中型サイズ、大型サイズ、樂琵琶の全てのタイプが塩高仕様になっているという拘りっぷりで、何時も石田さんに細かく注文を付けてやってもらってます。もう最初のCDを出した頃からオリジナルモデル(大型)だったので、ゆうに15年以上は我儘言い放題という訳です。彼が居なかったら私は琵琶で活動は出来なかったでしょうね。お世話になってます。

琵琶樂人倶楽部自体が2007年からやっていまして、足かけ9年。今年の4月で100回目を迎えます。今年も薩摩三流派対決を是非是非聞きに来てください。

1月13日(水) 19時30分開演 阿佐ヶ谷の名曲喫茶ヴィオロンにてお待ちしています。

その次の日は本村由紀子さんがDJを担当しているFMヨコハマの番組「SUNSTAR WEEKEND JOURNEY」の収録に行ってまいります。シルクロードツアーの話などしてくる予定です。

http://blog.fmyokohama.jp/journey/

その後23日は、また阿佐ヶ谷ヴィオロンにて「琵琶で語る冬の怪談」という企画で、青山藍子さん、尼理愛子さん、伊藤哲哉さんと共に企画ライブ。24日は日本書紀歌謡の会と続きます。

もう息つく暇がない感じですが、とにかく良い仕事をしてゆくのが使命ですので、クオリティーを高くして努めたいと思います。

ルーテル教会にて 今年3月にもここで演奏会があります

今年は、色々と活動に於いて計画もあるのですが、何しろ確実に自分で納得する作品、舞台を残したいですね。活動を重ねる程にその想いは強くなってきます。これまで琵琶の曲はかなりの数を作ってきましたが、やればやるほどどんどんアイデアは湧いて来るし、自分自身も変わって行くので、演奏と共に作曲することが私の音楽活動という訳です。初期の作品 尺八とのデュオ「まろばし」などは今でもアドリブ部分は勿論のこ、曲自体が成長してきていて、やる度に違います。その他独奏曲も少しづつ変化し、常に自分にとって新鮮な状態を保っています。啄木のような古典は譜面上を変えたりしませんが、間の取り方やタッチは常に研究深化していきますので、やはり毎年毎年更新されて行くような感じです。

年を経るごとに、自分の仕事がクリアになって来て、行くべき所が見えてきます。現実はなかなかそれだけをやっていることは出来ないのですが、それでも少しづつ私にしか出来ない私の仕事に近づいていく感じがしています。

さてお弾き始めは、ちょっとアレンジも変えた壇ノ浦から始まります。

今年もエンジンがかかってきました。

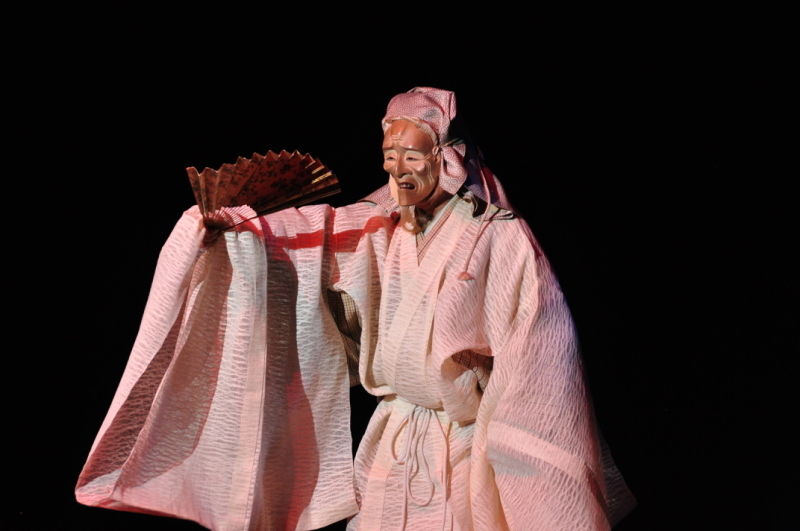

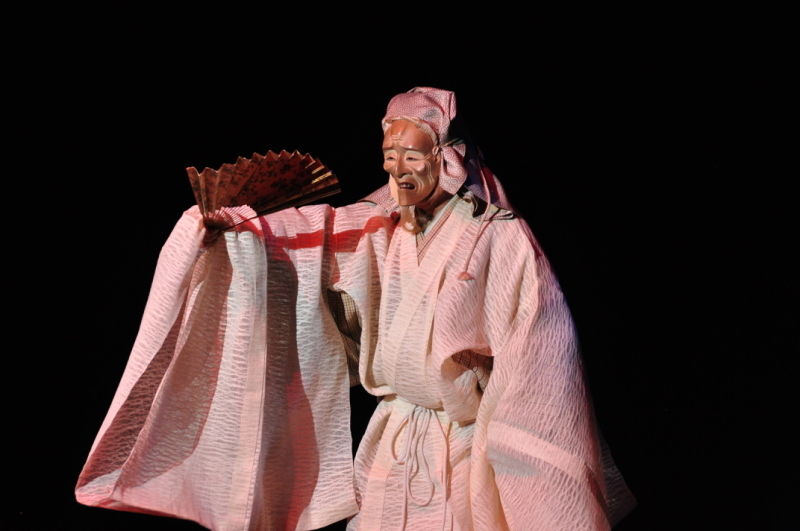

津村禮次郎先生の「高砂」を観て来ました。

小金井市の伝統芸能フェスタにて、江戸操り人形の結城座とカップリングでの公演でしたが、これまで津村先生の古典は、半能の舞台を一つ見ただけで、観に行ったのはほとんどが創作作品。私と一緒にやる時も勿論創作作品ですので、今回初めて先生の古典ものをフルサイズでじっくり観劇してきました。

さすがの存在感。風情がありましたね。新春から良いものを観させていただきました。特に最後に住吉明神として登場し、舞う所は凄い迫力で盛り上がり、ぐいぐいと惹きつけられました。

今迄御一緒させてもらって思うのは、演目は何であれ、先生が古典の型で舞いだすと凄いことになることです。そんな例を何度となく観ています。特に即興の中に現れる型が美しい。「良寛」のラストシーンも即興的に舞っているとの事でしたが、もう型が体全てに備わっていて、その型が即興という何も制限の無い空間の中に現れると、自由自在に雄弁に語り出すのです。そういう時には時間を超えて過去から未来へと観客の感性が広がり、更には存在そのものの性別や年齢も越えて行くので、観ている此方側の方にもさまざまな情景が思い起こされるのです。

「良寛」公演にて

「良寛」公演にて

やはり型というものが単なる形ではなく、感性であり、アイデンティティーであり、文化となっているのだと思います。型が備わっているかどうか、というのはどんなジャンルに於いても大変重要ですね。軸という言い方をする人もいますね。その人なりに身に付いた型が、やればやるほど、年齢を重ねれば重ねる程にじみ出てくる気がします。それはまた年齢を重ねる程に問われる器とも言って良いのかもしれません。

薩摩琵琶にはまだ歴史が浅く、長い時を経た古典というものが無く、文化や感性にまで昇華した「型」というものが無いので、こうした長い年月を経て、日本文化そのものとも言える能に接すると、その奥深さが身に沁みます。

一手、一足動かすにも、そこには意味があり、深く長い歴史がある。そういう所作一つでも揺るぎないものを感じます。そして古典の型を身に付けるには、溢れんばかりの創造力が必要なのです。なぞっている内は何ものにも成りません。「守・破・離」とはよく言われますが、破るためには相当の創造力が無いと破れません。離れるにはもっともっと創造力が必要です。この創造力があってこその型であり、継承なのだと、津村先生と御一緒する度に感じます。私は津村先生と御一緒する時には、とにかく純粋に演奏と曲で対峙することにしています。ケレンなど持とうものなら、瞬時に喝破されそうな迫力をいつも感じますね。

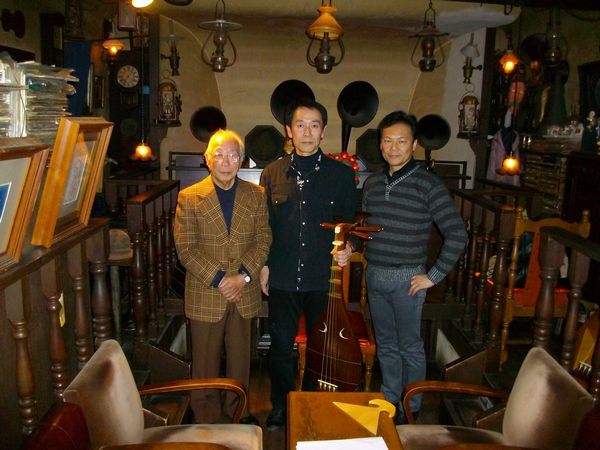

「良寛」出演メンバーと

「良寛」出演メンバーと

型が出来上がり、継承されて行くには、途方もない時間と人が関わって、はじめて型になるのでしょう。伝統があるということは素晴らしいことです。今伝統という言葉がとても薄くなっているように思うのは私だけでしょうか。今こそ良き先輩の姿を見るべきです。

世阿弥の創り出した芸能は、その哲学性の深さから、日本人の根底に流れる感性を舞台の上に表現しました。つまり能が、そして中世という時代が日本を創ったとも言えます。確かに現代のエンタテイメント全盛の時代からすると、その舞台はあまり動きも無いように見えますが、日本の精神や感性が受け継がれて行く限り、能の美しさは絶えることなく、時代に生きる人々に受け継がれて行くのだと思います。エンタテイメントに安易に走らない所が、私にはとても魅力に思えます。

琵琶楽もこれから能のような存在になって欲しいですね。個人的にはちゃらちゃらした賑やかしのエンタテイメントになって欲しくない。その為にも日本人の感性そのものを表現して行くような音楽を創造して行きたいです。

今年もどんどん創って行かなくては!!!!

明けましておめでとうございます。

昨年は色々と良いお仕事を頂きました。お蔭様という言葉がありますが、年を重ねれば重ねる程にこういう想いは強くなって行きますね。感謝しております。

昨年は樂琵琶を随分と弾きましたが、今年は薩摩の方も初心に立ち返り、弾き語りも器楽もレパートリーを充実させていきたいと思っています。

特に弾き語りに関しては従来の琵琶語りのやり方ではない、新たな形を作って行きたいと思います。語りも歌も実に魅力的ですが、従来のやり方はどうにも私にはしっくりこないのです。もっと自由な節で、歌いたい内容を自由に歌って良いのではないか、といつも感じています。

祇園精舎のような哲学を歌うようなものもどんどん作りたいですし、哀れや悲しいというものだけでなく、愛を語る曲がもっとあってもよいと思っています。世界の音楽で愛を語らない音楽はありません。薩摩琵琶なりのやり方で世界に向けて「愛を語り届ける」べきだと思っています。

私は以前より、切った張ったの殺し合いの曲やシーンはなるべく演奏しないようにしています。そういうものを歌いたくないのです。薩摩琵琶にもっと現代的且つ芸術的なヴァリエーションを作って、直接現代に生きる人の人生に訴えかけるような内容の曲を作りたいですね。やればやるほど創造と継承の器が試されるでしょうね・・・。

器楽の方では、独奏に加え、あらためて洋楽器とのデュオなども作ってみたいです。これまで笛や尺八の管楽器との組み合わせが主でしたが、ヴァイオリンとも合わせてみたいと思っています。ヴァイオリンはここ数年樂琵琶と合わせてみて、その表現力の豊かさにはとても惹かれるものを感じているのですが、きっと薩摩琵琶との組み合わせでも新たな世界が出来るのではないかと思っています。乞うご期待!!

器楽の方では、独奏に加え、あらためて洋楽器とのデュオなども作ってみたいです。これまで笛や尺八の管楽器との組み合わせが主でしたが、ヴァイオリンとも合わせてみたいと思っています。ヴァイオリンはここ数年樂琵琶と合わせてみて、その表現力の豊かさにはとても惹かれるものを感じているのですが、きっと薩摩琵琶との組み合わせでも新たな世界が出来るのではないかと思っています。乞うご期待!!

年明けは

10日 毎年恒例のMjam

13日 こちらも恒例の琵琶樂人倶楽部 薩摩琵琶三流派対決

14日 FMヨコハマ「Sunstar Weekend Journey」の収録

23日 「琵琶で語る冬の怪談」 色んなメンバーが集う、面白い企画です

24日 「旋律の泉を訪ねるシリーズ」

そして2月5日にはReflections演奏会が今年も近江楽堂で開催されます。

是非是非お越しくださいませ。

ここ数年は同じテーマで動いていますが、今年は更なる洗練をあらためてテーマとして活動して行く所存です。

何ものにも囚われず、自分の思う所を迷いなく進むのが一番私らしい。

是非今年もご贔屓にお願い申し上げます。

日曜日には近江楽堂で演奏会。朝10時開演という特殊な時間にも拘らず、お客様は結構沢山来てくれて、すっきりと良い会になりました。

日曜日には近江楽堂で演奏会。朝10時開演という特殊な時間にも拘らず、お客様は結構沢山来てくれて、すっきりと良い会になりました。

先週の雪の日は予定が次々にキャンセルになり、今年もゆったりと家の中で過ごしました。琵琶の手入れをし、ジェシ・ヴァン・ルーラーのライブ盤を聞きながら、演奏会のプログラムを考え、これからの活動のこと等々のんびりと思いを巡らしていました。

先週の雪の日は予定が次々にキャンセルになり、今年もゆったりと家の中で過ごしました。琵琶の手入れをし、ジェシ・ヴァン・ルーラーのライブ盤を聞きながら、演奏会のプログラムを考え、これからの活動のこと等々のんびりと思いを巡らしていました。

琵琶樂人倶楽部は毎年恒例の薩摩琵琶三流派対決を石田克佳さんをゲストに迎えやってきました。毎年1月の恒例としてもう7年目。琵琶樂人倶楽部自体が足かけ9年やっていますので、毎年1月の三流派対決を楽しみにしている方も出てきました。嬉しい限りですね。

琵琶樂人倶楽部は毎年恒例の薩摩琵琶三流派対決を石田克佳さんをゲストに迎えやってきました。毎年1月の恒例としてもう7年目。琵琶樂人倶楽部自体が足かけ9年やっていますので、毎年1月の三流派対決を楽しみにしている方も出てきました。嬉しい限りですね。 琵琶愛好家の方々など楽しい面々が集ってくれました。

琵琶愛好家の方々など楽しい面々が集ってくれました。

器楽の方では、独奏に加え、あらためて洋楽器とのデュオなども作ってみたいです。これまで笛や尺八の管楽器との組み合わせが主でしたが、ヴァイオリンとも合わせてみたいと思っています。ヴァイオリンはここ数年樂琵琶と合わせてみて、その表現力の豊かさにはとても惹かれるものを感じているのですが、きっと薩摩琵琶との組み合わせでも新たな世界が出来るのではないかと思っています。乞うご期待!!

器楽の方では、独奏に加え、あらためて洋楽器とのデュオなども作ってみたいです。これまで笛や尺八の管楽器との組み合わせが主でしたが、ヴァイオリンとも合わせてみたいと思っています。ヴァイオリンはここ数年樂琵琶と合わせてみて、その表現力の豊かさにはとても惹かれるものを感じているのですが、きっと薩摩琵琶との組み合わせでも新たな世界が出来るのではないかと思っています。乞うご期待!!