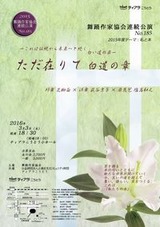

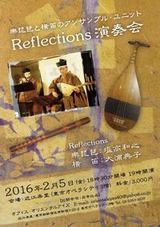

お江戸日本橋伝承会及び、近江楽堂でのReflections演奏会、無事終わりました。年を重ねるごとに演奏会の数も増え、多くの方々に聞いてもらえるのは本当に嬉しいです。小さな会ではありますが、私にとっては正月よりも、この毎年の近江楽堂演奏会が終わると一区切りという感じで、一段落つきます。まあ後は確定申告でしょうか。

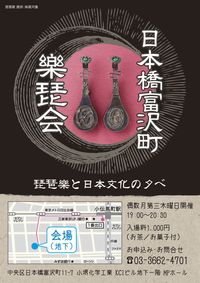

今年はReflections の活動もそうですが、新しいプロジェクトとして「日本橋富沢町 樂琵会」という定期のサロンコンサートを始めることにしました。以前両国でもやっていたのですが、あらためて新しい形で再開することになりました。また詳細はお知らせしますが、是非是非足をお運び頂きたいと思います。

音楽活動を続けて行けばいくほどに、音楽家や芸術家は孤独な存在であり、孤独な作業を日々繰り返しているのだな、と実感します。まあどこかに収まってしまうようでは、思考も固まってアイデアも出てこないし、創造性も掻き立てられないかもしれませんね。

近頃はワイドショーでも日舞の家元問題などが取り上げられ、筝曲でも新しい団体が出来たりして、邦楽界は相変わらずという感じですが、正に邦楽衰退の原因がそこにあると思うのは私だけではないでしょう。音楽を聴いてくれるのは一般のリスナーであり、その良さを判断するのもリスナーであるということを邦楽人はすっかり忘れてますね。判断するのは業界関係者でもなく、マニアでもなく、「一般」の観客ですよ。

組織を固め、肩書きを沢山付けてご満悦というのも人間らしいと言えばらしいですが、例えば武満さんのような我流の人は駄目なんでしょうか???高橋竹山のような門付け芸の演奏家も駄目???・・。観客はどちらを選んだでしょうか・・・・?邦楽はもう明清楽のように滅んで行く運命にあるのかもしれませんね。

時代のセンスはどんどん変わります。せっかくお稽古してお免状もらっても、時代は既に先へ先へと移って行くので、時代を見抜くセンスがなければ、世の中に受け入れられません。これはクラシックだろうがロックだろうが同じことです。かつて「ラウンジリザーズ」というグループがデビューした時には、「ジャズ」マニアの方々から猛反発が出ました。お決まりの「こんなものはジャズじゃない」というやつです。それも頭固くしているのは、年配者よりも20代30代の若手の方が多かったですね。正に永田錦心の時と同じです。でも「ラウンジリザーズ」は、そんなマニアの方々以外の多くのジャンルのアーティスト、リスナーに受け入れられ、ジャズという枠を超えて、未だに多くのファンを持っているし、新しいセンスを世の中に示し、世界的なアーティストとして未だに多くの影響を与えています。

時代のセンスはどんどん変わります。せっかくお稽古してお免状もらっても、時代は既に先へ先へと移って行くので、時代を見抜くセンスがなければ、世の中に受け入れられません。これはクラシックだろうがロックだろうが同じことです。かつて「ラウンジリザーズ」というグループがデビューした時には、「ジャズ」マニアの方々から猛反発が出ました。お決まりの「こんなものはジャズじゃない」というやつです。それも頭固くしているのは、年配者よりも20代30代の若手の方が多かったですね。正に永田錦心の時と同じです。でも「ラウンジリザーズ」は、そんなマニアの方々以外の多くのジャンルのアーティスト、リスナーに受け入れられ、ジャズという枠を超えて、未だに多くのファンを持っているし、新しいセンスを世の中に示し、世界的なアーティストとして未だに多くの影響を与えています。

どの世界でも、志ある者達が頭の凝り固まった連中と戦いながら、少しづつ変わってきています。そういう孤独な戦いが出来る者が居る音楽には、まだ次世代を担う若手が育ってゆく土壌があります。そして次代を示した者が歴史として残って行くのもまた一つの現実。古くは世阿弥、明石覚一、千利休、八橋検校、宮城道雄、沢井忠夫、観世三兄弟、永田錦心、鶴田錦史のように・・・。次の時代を創るにはレールの上に乗っているような感性では駄目なのです。正統等と言う時点でもう、その時の優等生でしかなく、既に次代は見えていないのです。

古典をやりたかったら「異端」になれ!!!

若かりし頃厳島神社にて

若かりし頃厳島神社にて

私は若かりし頃、とある先輩からこういわれました。異端は孤独です。最初は誰も応援してくれないし、常に孤高の存在にならざるを得ない。しかしその孤独を受け止められたものだけが、次の時代を生きることが出来るのです。今ではよくその意味が解ります。それまでの古典を人一倍勉強していなければ、異端に成りえません。人一倍やっているからこそ、自分なりの意見が持てるのです。もし過去を知らなかったら、全く違う、ただの別物でしかない。それもまた新たな刺激でもありますが、過去を乗り越えてこその歴史であって、過去と切り離されたものは歴史になりえない、と私は考えています。そしてまた異端であることは、時の権威や常識から身を置いて生きるということでもあります。そうでなければ古典の継承されるべき本質は見えないのでしょうね。

琵琶も師匠についてお免状もらうというシステムでなければいけないなんてことは全くありません。学ぶという事は形ではないので、形式だけのお免状をもらっても意味はありません。かつてジャズミュージシャンは皆レコードを擦り切れるまで聞いて、ジャズを学んだのです。現代だったら、奏法までしっかり見て取れるYoutube 見て多くを勉強する人もいて当然です。マニアではなく、一般のリスナーがすべてを判断することを忘れてはいけません。どんな時代であっても音楽は音楽が全てです。流派でもお免状でもありません。

偉い大先生による、どうにもならない程に酷い演奏を、皆さんも聞いた事がきっとあるでしょう。私も一度や二度ではないです。音楽より前に正統だのなんだの口にする者は既に音楽家ではないのです。ただの組織人でしかない。そういう輩があちこち出て来ているということは、もう末期状態ということなのでしょう。でもそういう時にこそ、状況をぶち破り時代を次の時代へと牽引して行く者が出てくるのも、歴史が証明しています。永田錦心、鶴田錦史しかりです。

私の演奏をコピーしたりするやつ出て来て欲しいですね。「風の宴」なんかで弾き比べ勝負したいものです。でも生ぬるいコピーでは誰も聴いてはくれませんよ!!。自分で考えて研究して独自のスタイルを打ち立てて欲しい。ウエスやジミヘン、ベンソン、ヴァンへイレン、メセニー、日本だったらチャー等々皆我流ですよ。ジャズやロックの分野に於いて、学校で勉強した人など聞いたことがない。日本人は、きちんとしていることを優先して、形が整ってるだけで満足してしまう。芸術においては最悪の習慣と言ってよいでしょう。お稽古事では音楽は創れないのです。皆自分一人でものすごい研究と勉強をしているのですよ。与えられた課題を頑張っているのではない。自分で探して、自分で研究して創り上げているのです。だから誰にも似ていない。つまり皆孤独に立ち向かっていたのです。

私が以前習ったT先生は、最初のお稽古で「先ずは敦盛をやるから、僕のCD聞いておいてね」と言って特にああしろこうしろとは教えてくれませんでした。すべては自分で考えてやってこいという訳です。勿論私も意地っ張りですので、コピーして来いと言われたからには、自分流の譜面書いてコピーして行きましたよ。T師匠にしたらやりにくい生徒だったでしょうね。

私の質を見抜いた上でのレッスンだったと思いますが、本当に良い師匠でした。素晴らしいレッスンを受けたと今でも思っています。

心が真摯で素直でまともであったら、師匠につこうが、レコードコピーしようが、音楽の中からその精神を学び取る人間は必ずいます。逆にお免状や肩書きに意識が行って、看板挙げて自慢しているような心で、その精神を学び得ることが出来るでしょうか。私には到底出来るとは思えません。ジャズをやっていた人間からすると、邦楽人のこの音楽以外での自己顕示欲はどうにも、どうしても解せないのです。本当に音楽をやりたいという衝動を感じない。舞台で輝いていたい、主役を張りたいというのなら判りますが、肩書もらった所で誰も聞いてはくれないとは思はないのでしょうか。舞台で輝き、作品を創り、リスナーに支持されてこそ音楽家ではないでしょうか。音楽家は舞台で表現してナンボです。

学び方は時代と共にどんどん変われば良いのです。やり方がどうであれ、上っ面ではない質の良い音楽が出来ればそれで良いのです。こういう系統で勉強しなければいけない、この流派のお免状がなければ認められない、というような硬直した感性は既に音楽家・芸術家の精神ではないし、もうそんなものは音楽ではないのは明らかじゃないですか。モンドセレクションを取った酒を飲みたいですか?。私は自分で旨いと感じる酒を飲みたいです。

そんな心と姿勢は、そのまま音楽に反映されてしまいます。世のリスナーは皆判っていると思いますよ。人の心は全て目つき顔付、姿勢、言動に現れて来るものです。邦楽人はその感性や概念を変えられるでしょうか????正に邦楽の今後はそこにかかっていますね。

世阿弥

世阿弥

音楽の本質は「祈りと叫び」だと私は思っています。そこには正統も亜流も無い。肩書きを持たないと自分を保っていられないような心には、孤独という、音楽・芸術に携わる人の持つべき基本的な姿勢が無いのです。

音楽家はどんな時代に有っても、我が身にまとわりつく余計な衣を払い、本質をめざし、孤高の姿勢を保っているべきではないでしょうか。「芸術家は位階勲等から遠ざかっているべきだ」と言った某大家が居ましたが、私も常にそう思っています。そうして人生を貫いた音楽家・芸術家に憧れ、そういう人達を目標として目指してきました。余計なものを背負っていたら観の目も、見の目も曇ってしまう。武道家ならとっくに死んでます。

孤独の淵に立ちながら音楽を創造して行くような琵琶人が出て来て欲しいですね。

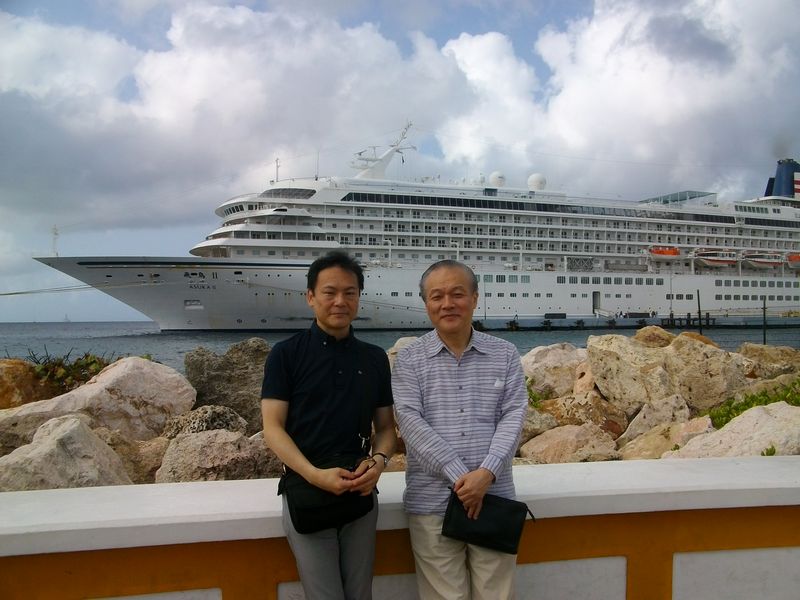

かの地で聞くスティールパンの音は気持ち良かったですよ。亡くなった若者もこの魅力に惹かれここに来たんでしょうね。無念だったでしょう。

かの地で聞くスティールパンの音は気持ち良かったですよ。亡くなった若者もこの魅力に惹かれここに来たんでしょうね。無念だったでしょう。 今回は手妻の藤山新太郎師匠と一緒だったのですが、とてもシンプルで且つ、話芸と共にやる手妻は外国の人には判りずらいのでしょうね。また琵琶の、あの静寂精緻なあの空気感も、彼らにしてみれば異国のお経を聴かされているような気分なのかもしれません。でも自分達のものと違うものがあるということが判ってくれるだけでも良いかなっと思います。

今回は手妻の藤山新太郎師匠と一緒だったのですが、とてもシンプルで且つ、話芸と共にやる手妻は外国の人には判りずらいのでしょうね。また琵琶の、あの静寂精緻なあの空気感も、彼らにしてみれば異国のお経を聴かされているような気分なのかもしれません。でも自分達のものと違うものがあるということが判ってくれるだけでも良いかなっと思います。

時代のセンスはどんどん変わります。せっかくお稽古してお免状もらっても、時代は既に先へ先へと移って行くので、時代を見抜くセンスがなければ、世の中に受け入れられません。これはクラシックだろうがロックだろうが同じことです。かつて「ラウンジリザーズ」というグループがデビューした時には、「ジャズ」マニアの方々から猛反発が出ました。お決まりの「こんなものはジャズじゃない」というやつです。それも頭固くしているのは、年配者よりも20代30代の若手の方が多かったですね。正に永田錦心の時と同じです。でも「ラウンジリザーズ」は、そんなマニアの方々以外の多くのジャンルのアーティスト、リスナーに受け入れられ、ジャズという枠を超えて、未だに多くのファンを持っているし、新しいセンスを世の中に示し、世界的なアーティストとして未だに多くの影響を与えています。

時代のセンスはどんどん変わります。せっかくお稽古してお免状もらっても、時代は既に先へ先へと移って行くので、時代を見抜くセンスがなければ、世の中に受け入れられません。これはクラシックだろうがロックだろうが同じことです。かつて「ラウンジリザーズ」というグループがデビューした時には、「ジャズ」マニアの方々から猛反発が出ました。お決まりの「こんなものはジャズじゃない」というやつです。それも頭固くしているのは、年配者よりも20代30代の若手の方が多かったですね。正に永田錦心の時と同じです。でも「ラウンジリザーズ」は、そんなマニアの方々以外の多くのジャンルのアーティスト、リスナーに受け入れられ、ジャズという枠を超えて、未だに多くのファンを持っているし、新しいセンスを世の中に示し、世界的なアーティストとして未だに多くの影響を与えています。

笛の大浦典子さんとは、コンビを組んでもう10年以上になりますが、これだけの年月を経たからこそ自分達の行くべき道筋が見え、感じられます。そして10年を経て樂琵琶と笛のコンビネーションが我が身の血肉になったことを実感するのです。

笛の大浦典子さんとは、コンビを組んでもう10年以上になりますが、これだけの年月を経たからこそ自分達の行くべき道筋が見え、感じられます。そして10年を経て樂琵琶と笛のコンビネーションが我が身の血肉になったことを実感するのです。