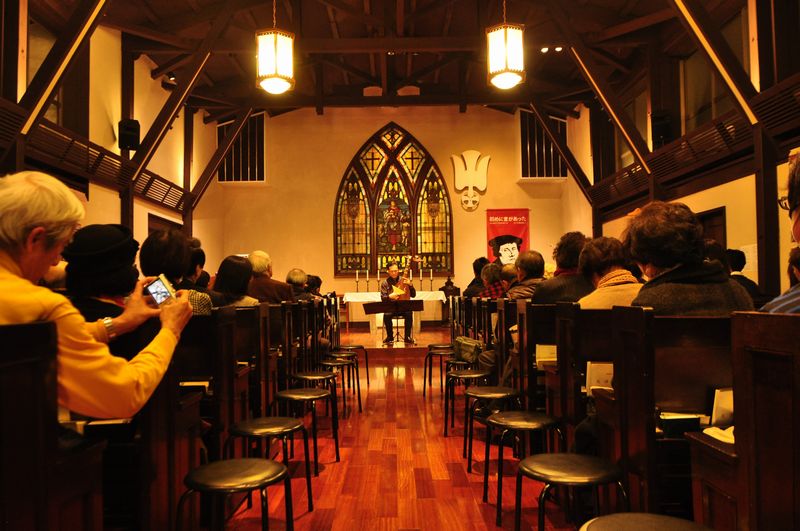

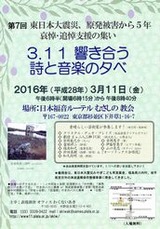

先日、第7回「3.11響き合う詩と音楽の夕べ」をルーテルむさしの教会にてやってきました。

哲学者の和久内明先生主催によるこの会には毎年参加させてもらっているのですが、今年も皆の想いが集った夜となりました。

今回もクリスタルデュオブレイズのお二人が駆けつけて くれて、共演させて頂きました。彼女たちの音はいつ聞いてもけれんの無いピュアな響きで、私のように日々色々な雑念にさいなまれる心には、その生の響きに接するだけで浄化作用が著しく、今回もさわやかに満たされました。また是非共演してみたいです。

くれて、共演させて頂きました。彼女たちの音はいつ聞いてもけれんの無いピュアな響きで、私のように日々色々な雑念にさいなまれる心には、その生の響きに接するだけで浄化作用が著しく、今回もさわやかに満たされました。また是非共演してみたいです。

今年の演奏者は、尺八の吉岡龍之介君、筝の吉岡景子さん、折田真樹先生率いるオーソドックス合唱団、声楽の富塚研二さん、劇団「まあ二人三脚」の秋元文人さん小原正人さん。私は独奏を一曲と、和久内先生の朗誦とのデュオ、その他「まあ二人三脚」が芝居仕立ての寸劇を交え朗読した福島在住の農民詩人 前田新さんの詩にクリスタルのお二人と共に音を付けさせていただきました。

この教会の大柴譲治牧師の話は、いつ聞いても日々穢れた身に染み渡るように入って来るので、イベントがあるとよく行っているのですが、今回も色々な素晴らしい言葉を頂きました。ルーテル教会は「歌う教会」と言われているように、歌や言葉というものをとても大事にしていて、尚且つ私のような神も仏も解らないような者でも、いつも受け入れるのです。大柴牧師は対外的にも宗派宗教を超えて活動をされていて大変人望も厚い方。私はクリスタルボウルの響きと共に、その言葉に大きな癒しを感じるのです。行く度に色んなことを教えてもらっています。

「understand」という言葉は理解するということだけでなく、字の通り下に立つということ。上から目線ではなく、共に居るということです、という大柴牧師の言葉が印象的でした。支援にしても普段の生活でも、何か「してあげよう」ではなく、共に在るという心を持っているということが大切なのだと改めて感じました。

また最近メディアに流れたローマ法王がおっしゃった「壁を作るべきではない、我々は橋を架けるべきだ」という言葉を声楽の折田真樹先生がこの会の最後に引用して話をされていましたが、その言葉もとても印象に残りました。

私はこのブログで、肩書きをひけらかす邦楽人の姿に対し厳しく書いていますが、流派や位に憑りつかれているような状態では、とても橋を架け、手を取り合うことは出来ません。自ら壁を作り、上下関係を作り出して差別区別しようとする心は、音楽芸術からはもっとも遠く離れたものであり、またこれからの時代に於いてもけっして良い心だとは思えないのです。

私はこのブログで、肩書きをひけらかす邦楽人の姿に対し厳しく書いていますが、流派や位に憑りつかれているような状態では、とても橋を架け、手を取り合うことは出来ません。自ら壁を作り、上下関係を作り出して差別区別しようとする心は、音楽芸術からはもっとも遠く離れたものであり、またこれからの時代に於いてもけっして良い心だとは思えないのです。

世界には色々な暮らしがあり感性があります。相容れないものも当然沢山あります。しかし、これからは世界とどんどん交流して行く時代、せざるを得ない時代です。多様な世界を受け入れて生きて行くことが、これからの感性の基本ではないかと思います。そのような時代にあって、自分と同じ思考やシステムの中だけで寄り集まり、それ以外を受け入れようとしないような狭小な感性と姿勢は、もう滅んで行くということを自ら宣言しているようなもの。

自分と違うと思ったら橋を架け、自分と違うものに対してこそ橋を架け、手を差出し「愛を語り届ける」のが我々音楽家の仕事ではないでしょうか。

多くの想いが繋がった夜となりました。

暖かくなりましたね。花粉も結構飛んでいるので要注意ではありますが、春はやはり色々なものが煌めく季節ですね。

今年は梅の見頃の2月が結構忙しかったので、梅の花見はちょっとしか出来なかったのです。3月に入り、また越生の梅林に行ってみようかとも思っているのですが、一人で行くのも何だか侘しいので、とりあえず近くの緑地公園に行ってみたら、何だか今が満開!という勢いで咲いていました。

その上あんず、ハクモクレン、ミモザアカシア、河津桜など、もう色々な花が咲き出していて、日本の風土が持つ豊かさをじわっと感じました。春のこの色彩の饗宴があるからこそ、詫び寂びのような世界が意味を持つのでしょうね。これから桃、桜を始め当分の間華やかな季節が続くので、気分も上々になって行きそうです。

今は無き吉野梅郷に咲いていた梅 いつの日かまた目見えてみたいものです

私は見かけによらず植物が好きでして、花や樹木を愛でるような日々に結構強い憧れがあります。特に梅の花は何とも言えない詩情を掻き立て、その控えめな姿に惹きつけられます。人間も梅花のような人が良いですね。現代では、人も仕事も華やかな桜の方が断然もてはやされますが、梅花のファンもお忘れなく!!

Photo Mori Osamu

Photo Mori Osamu

花は綺麗で美しいですが、ただ綺麗なばかりではありません。そこには激しいまでの生へのエネルギーがあり、また厳しいまでの眼差しもあります。今週の3,11の追悼の会で読む、農民詩人 前田新さんの作品「優しい目」という作品には、そんな鋭く厳しい、物言わぬ禽獣草木の眼差しが描かれ、我が身を貫きます。ちょっと一部を御紹介。

「丹精をこめて、育て

やがて、そのいのちを絶って食う

そのときに、私にそそがれる

禽獣草木、かれらの優しい目だ

そのまなざしで私は世界を見る」

前田さんのこの詩の冒頭は「私のいのちは 日々、生き物のいのちを絶ち それを貪り食って保たれている」という言葉で始まります。

自然と共に生きるしかこの命を保てない人間は、すでにその基本原則を忘れてしまった…とも言えますね。特に現代社会はそれが著しい。私は梅花の密やかな美しさを目にする度に、美しきものの奥底の眼差しを感じることが出来なくなった現代人の寂しさを想うのです。いつから人間はこんなに傲慢強欲になってしまったのだろう・・・・?

現代人は創造力、想像力がどんどん失われていると言われます。私もそう思います。自分に興味の無いものには価値を見出さず、自分の感覚が全てだと思っている。一度つまらないと思ったものは、もう見もせず触れもせず、自分には関係ないものとしか思わない。周りの友人も自分と大体同じだろうと、勝手に自分という小さな世界で何ごとも完結してしまう。年齢関係無くそんな姿が「普通」と言われるのが現代という時代です。そういう自らの姿を「普通」だと思い、皆世の中を闊歩している。現代人は、表面の美しさだけを見て、綺麗な花が終われば、用が無いとばかりに見向きもしない。そこにはもはや創造性も無ければ、知性もほとんど無いのかもしれません。

現代日本ではなんだかんだ言っても、まだ平和で安定しています。それは素晴らしいことですが、人々が観の目を失って、ものごとの表面しか見ることが出来なくなり、詩情も何も失っているとしたら、その虚のような社会はほどなくつぶれて行くでしょう。体裁ばかりを追いかけ、形を保つことに執心している世界に未来はないのです。

今年もルーテルむさしの教会で開催します。18時30開演です

美は、生への激しい衝動があってこそ、その美しさを開花させることが出来る。花も、音楽も皆、内にその衝動を持って存在している。その内に在るものは確かに目には見えないでしょう。しかし花を見て、その美を観ることが出来なくなったら、音楽を聴いて感動することが出来なくなったら、人間は「愛を語り届ける」ことはもう出来なくなるのではないでしょうか・・・・。その時、詩は、音楽はもはや人間に必要ではなくなるのかもしれない。そして人間という存在も、この地球に必要なくなるのかもしれない。

春の日の想いはどこまでも広がって行くのです。

先日、ティアラこうとうにて舞踊作家協会主催の公演「ただ在りて~白道の章」をやってきました。

出演は日舞:花柳面 花柳面萌、 モダンダンス:萩谷紀衣、芸術監督:萩谷京子、美術:藤原ゆみこ、そして私の樂琵琶というメンバーでした。過去から未来へと続く道という副題で、静かに歩み続ける人間の営みが美しく描れた魅力的な舞台となりました。

ティアラこうとうでは、もう何度も演奏していて、いつもでしたらノーマイクでやるのですが、今回は途中にCD音源を使ったので、あえて琵琶にもマイクを立て、リヴァーブも少し深めにかけてもらいました。これがとても大きな効果を生んで、静寂精緻、幻想的な空間が出現しました。

舞台は、完全暗転の中から樂琵琶のハーモニックスが鳴り響き、そのまま静寂の中で「虹の唄」を弾かせてもらいましたが、あの空気感は「良寛」公演のラストシーンにも似た、澄み渡った湖面のような状況を感じました。今回は「虹の唄」の他、私の樂琵琶の独奏曲「春陽」「Khamsin Dance」を踊りと共に演奏させて頂きました。曲の持つ世界が広がり、イメージが更に更に大きく広がり、記憶に残る素晴らしい一日となりました。

樂琵琶に取り組み始めて、早10数年。「良寛」の公演をはじめやっと納得のいく演奏と舞台を務める事が出来るようになってきました。薩摩琵琶では何度もそんな瞬間を経験しているのですが、やっと薩摩琵琶と樂琵琶が私の両輪として回り出したと感じています。

最初に樂琵琶に出逢った時、「何が出来るかな?」という程度の印象で、大したイメージは湧いて来ませんでしたが、私は子供の頃からの筋金入りのシルクロードオタクでしたので、その延長で雅楽を捉え、更に笛の相方 大浦典子さんからのアイデアを一つづつ曲にして行って、今のスタイルに至りました。樂琵琶でのファーストアルバム「流沙の琵琶」を出した頃は、正直まだまだ樂琵琶が自分のものに成っていませんでしたが、よくこのブログにも出てくる私のアドヴァイザーH氏が私の樂琵琶に対し、熱烈なエールを送ってくれて、力強く背中を押してくれました。今こうして樂琵琶で演奏活動をして行けているのもH氏のお蔭だと感じています。2枚目の「風の軌跡」では自分の世界観が出来上がって、3枚目の「The Ancient Road」でやっと自分のスタイルが確立したと思います。次作は通算8枚目のCDとなりますが、今度は薩摩琵琶で自分の世界を明確に描きたいと思っています。

最初に樂琵琶に出逢った時、「何が出来るかな?」という程度の印象で、大したイメージは湧いて来ませんでしたが、私は子供の頃からの筋金入りのシルクロードオタクでしたので、その延長で雅楽を捉え、更に笛の相方 大浦典子さんからのアイデアを一つづつ曲にして行って、今のスタイルに至りました。樂琵琶でのファーストアルバム「流沙の琵琶」を出した頃は、正直まだまだ樂琵琶が自分のものに成っていませんでしたが、よくこのブログにも出てくる私のアドヴァイザーH氏が私の樂琵琶に対し、熱烈なエールを送ってくれて、力強く背中を押してくれました。今こうして樂琵琶で演奏活動をして行けているのもH氏のお蔭だと感じています。2枚目の「風の軌跡」では自分の世界観が出来上がって、3枚目の「The Ancient Road」でやっと自分のスタイルが確立したと思います。次作は通算8枚目のCDとなりますが、今度は薩摩琵琶で自分の世界を明確に描きたいと思っています。

「舞台を創る」という発想は琵琶を弾き出した頃から強く持っていました。演奏会をやればやるほど、「曲を上手に弾く」というような浅く狭い意識では、どうにも自分の音楽を伝えることは出来ないと常々感じていました。クラシックでもロックでもジャズでも、一流の舞台を観ればプログラム全体が一つの世界になっていて、2時間なら2時間の空間を丸ごと聞かせ魅せてくれる。そこまでするからこそ、一曲一曲の素晴らしさも伝わるのです。

演劇や舞踊と音楽とはやり方も何も違うのですが、単にエンタテイメントにするということでなく、一つの空間を創り出すということは、プロなら当たり前のことだと思っています。

演劇や舞踊との舞台は私にとって本当に素晴らしい勉強の場であり、多くのことを学ばせて頂いてます。勿論演奏会という形に於いても、自分の世界をもっと明確に表現して行きたいです。それが毎回確実に表現出来るようになるのが一つの目標ですね。

今回も得難い経験をさせて頂きました。素晴らしい踊り手、演出家、舞台のスタッフに感謝!!!

こう思える仕事を毎年させてもらうというのは本当に幸せです。「舞台こそ人生」

カリブツアーの最後はカルタヘナです。キュラソーからカルタヘナへとまた船に揺られ行きました。船旅の途中、飛鳥船内のホールにて、手妻と琵琶の舞台をやってきました。

沖から見たカルタヘナの街 なかなか大きな街なのです

大きな船ですので、船内のホールと言えども500人ほどのキャパがあります。手妻や琵琶が珍しかったと見えてお客様は満杯。しかしながら船上ということで多少の揺れもあって、藤山新太郎師匠はやりにくかったんじゃないでしょうか。残念ながら演奏中の写真が無いのですが楽しい舞台でした。こういうエンタテイメントの舞台は私には似合わないものの、やればなにかしら勉強になるものです。客観的に自分の音楽を見つめることも出来、自分に何が出来て、何が出来ないのかよく判ります。今回も色々と勉強させてもらいました。

さてカルタヘナでは、少しだけ観光をしてきました。

此方は古い城跡。街中に突然出現するので、風情は今一つでしたが、

此方は古い城跡。街中に突然出現するので、風情は今一つでしたが、 すぐ傍が海ということもあって、何だか開放感が気持ち良かったです。

すぐ傍が海ということもあって、何だか開放感が気持ち良かったです。

カリブの国々は車はほとんどが日本車でした。ほとんどの車がボロボロの状態で走っているものが多く、そのボロっぷりが何とも南国という感じでした。

常夏ですから、色んなところが緩いんですよね。日本人でもこういうのが好きな人も多いんだろうな~~。

税関の所には、フラミンゴやオウムが放し飼いになっていて、それがまたカリブっぽい感じ満点でした。

帰りはコロンビアの首都ボゴタのエルドラード空港へ行って、そこからヒューストン、そして成田へと帰ってきたのですが、毎度琵琶を飛行機に持ち込むのは本当に大変。毎回、私自身用と琵琶用の2枚のチケットを常に用意して行くのですが、カウンターでは「なぜチケットを2枚持っている」という質問を散々浴びせられ、機内に入ってもキャビンアテンダントから色々言われ、もうとにかく説明が面倒。また日本の航空会社のように親切な所はまず無いし、とにかく優しくない。毎回、飛行機に乗るのが一番大変なのです。それに私は狭い所に長い時間居るのも苦手なので、海外公演は積極的にやりたい反面、移動が最大のストレスなのです。

ファーストクラスで行けるようになりたいもんですな。

日本橋富沢町 樂琵会にて

途中は、待ち時間6時間なんてのも何度かありまして、へとへとでしたが、とにかく無事に帰って来れて、帰った次の日にやった「日本橋富沢町 樂琵会」も無事務めることが出来、一安心。安心したとたんに花粉症に見舞われました。

良い経験をさせてもらいました。

ポートオブスペインを出て、カリブ海で丸2日船に揺られ、キュラソーという世界遺産にも登録された島に上陸しました。場所としてはベネズエラの沖なのですが、オランダ領になっています。

ここは貿易上、重要な位置にあるらしく、スペインに侵略され、原住民は断絶し、その後オランダに占領され、奴隷制が敷かれたりして、歴史に翻弄された島です。

キュラソーの街並み

キュラソーの街並み

ご覧の通り、街の建物はパステルカラーになっていて、絵になる島でしたが、古い城壁(右写真)なども残され、歴史に翻弄された島の姿が感じられました。

しかしちょっと綺麗過ぎて、短時間では見所は感じなかったですね。もっと時間があれば魅力的な所がいっぱいあったと思うのですが・・・。この前のポートオブスペインなんかは正直街は汚いし、山の方は危ない感じがしたのですが、そこには人間の生きている空間が良くも悪くも感じられました。キュラソーは今観光で成り立っていると思うのですが、ちょっと整い過ぎでしたね。

それでも市民の生活はしっかりあって、八百屋さん魚屋さんがドカ盛で商品を並べてました。

それでも市民の生活はしっかりあって、八百屋さん魚屋さんがドカ盛で商品を並べてました。

魚屋さんなんか、ハエが山のようにたかっていても全然気にならないらしく、ちょっと日本人にはキビシイ感じでしたね。

上の写真の城壁の中がちょっとしたショッピングモールがあって、ブランドショップなどが並んでいるんですが、そこにSUSHI SHOPがありました。看板を眺めていたら一人の日本人女性に話しかけられました。何でもこの地に住んでここで働いているとの事。詳しい事情は聞きませんでしたが、色んな人生があるものだな~~と常夏の島で感無量。

夜は、同船したマジシャン石井裕さんのテーブルマジックをマリナーズ倶楽部というバーで堪能。 いやはやプロのテクニックというものは凄いものです。何故カードの絵が一瞬にして目の前で変わるんでしょう???。何度見ても魔法のような超能力のような技でした。同席した皆さんも大盛り上がり!!こういうエンタテイメントは楽しいですね。

いやはやプロのテクニックというものは凄いものです。何故カードの絵が一瞬にして目の前で変わるんでしょう???。何度見ても魔法のような超能力のような技でした。同席した皆さんも大盛り上がり!!こういうエンタテイメントは楽しいですね。

朝は人が滅多に来ない後方デッキに陣取り、カリブ海を渡る風に身を任せ、のんびりと読書三昧。考えてみれば、こうして色んな仕事やら雑用を忘れ、本当の意味でゆったりと過ごせる時間をいつ味わっただろう??。東京に居ると、毎朝PCに向かい、メールや電話に追われ、ろくに譜面に向かう時間すら無く、常に何かに追われ、何件もの仕事を同時進行で抱えているのが現実。しかし船の上は電話もネットも通じないので、何をあがいても無駄。すっぱり諦めがつき、かえって色んなものから解放されてゆっくり出来るのです。今回は古代史関係の本と、井上靖の「敦煌」を再読。良い時間を頂きました。こういう時間も人生には大切ですね。

キュラソーでは演奏が無かったので、たっぷり遊んでしまいました。まあこれも役得役得。

くれて、共演させて頂きました。彼女たちの音はいつ聞いてもけれんの無いピュアな響きで、私のように日々色々な雑念にさいなまれる心には、その生の響きに接するだけで浄化作用が著しく、今回もさわやかに満たされました。また是非共演してみたいです。

くれて、共演させて頂きました。彼女たちの音はいつ聞いてもけれんの無いピュアな響きで、私のように日々色々な雑念にさいなまれる心には、その生の響きに接するだけで浄化作用が著しく、今回もさわやかに満たされました。また是非共演してみたいです。

私はこのブログで、肩書きをひけらかす邦楽人の姿に対し厳しく書いていますが、流派や位に憑りつかれているような状態では、とても橋を架け、手を取り合うことは出来ません。自ら壁を作り、上下関係を作り出して差別区別しようとする心は、音楽芸術からはもっとも遠く離れたものであり、またこれからの時代に於いてもけっして良い心だとは思えないのです。

私はこのブログで、肩書きをひけらかす邦楽人の姿に対し厳しく書いていますが、流派や位に憑りつかれているような状態では、とても橋を架け、手を取り合うことは出来ません。自ら壁を作り、上下関係を作り出して差別区別しようとする心は、音楽芸術からはもっとも遠く離れたものであり、またこれからの時代に於いてもけっして良い心だとは思えないのです。

最初に樂琵琶に出逢った時、「何が出来るかな?」という程度の印象で、大したイメージは湧いて来ませんでしたが、私は子供の頃からの筋金入りのシルクロードオタクでしたので、その延長で雅楽を捉え、更に笛の相方 大浦典子さんからのアイデアを一つづつ曲にして行って、今のスタイルに至りました。樂琵琶でのファーストアルバム「流沙の琵琶」を出した頃は、正直まだまだ樂琵琶が自分のものに成っていませんでしたが、よくこのブログにも出てくる私のアドヴァイザーH氏が私の樂琵琶に対し、熱烈なエールを送ってくれて、力強く背中を押してくれました。今こうして樂琵琶で演奏活動をして行けているのもH氏のお蔭だと感じています。2枚目の「風の軌跡」では自分の世界観が出来上がって、3枚目の「The Ancient Road」でやっと自分のスタイルが確立したと思います。次作は通算8枚目のCDとなりますが、今度は薩摩琵琶で自分の世界を明確に描きたいと思っています。

最初に樂琵琶に出逢った時、「何が出来るかな?」という程度の印象で、大したイメージは湧いて来ませんでしたが、私は子供の頃からの筋金入りのシルクロードオタクでしたので、その延長で雅楽を捉え、更に笛の相方 大浦典子さんからのアイデアを一つづつ曲にして行って、今のスタイルに至りました。樂琵琶でのファーストアルバム「流沙の琵琶」を出した頃は、正直まだまだ樂琵琶が自分のものに成っていませんでしたが、よくこのブログにも出てくる私のアドヴァイザーH氏が私の樂琵琶に対し、熱烈なエールを送ってくれて、力強く背中を押してくれました。今こうして樂琵琶で演奏活動をして行けているのもH氏のお蔭だと感じています。2枚目の「風の軌跡」では自分の世界観が出来上がって、3枚目の「The Ancient Road」でやっと自分のスタイルが確立したと思います。次作は通算8枚目のCDとなりますが、今度は薩摩琵琶で自分の世界を明確に描きたいと思っています。

此方は古い城跡。街中に突然出現するので、風情は今一つでしたが、

此方は古い城跡。街中に突然出現するので、風情は今一つでしたが、 すぐ傍が海ということもあって、何だか開放感が気持ち良かったです。

すぐ傍が海ということもあって、何だか開放感が気持ち良かったです。

それでも市民の生活はしっかりあって、八百屋さん魚屋さんがドカ盛で商品を並べてました。

それでも市民の生活はしっかりあって、八百屋さん魚屋さんがドカ盛で商品を並べてました。 いやはやプロのテクニックというものは凄いものです。何故カードの絵が一瞬にして目の前で変わるんでしょう???。何度見ても魔法のような超能力のような技でした。同席した皆さんも大盛り上がり!!こういうエンタテイメントは楽しいですね。

いやはやプロのテクニックというものは凄いものです。何故カードの絵が一瞬にして目の前で変わるんでしょう???。何度見ても魔法のような超能力のような技でした。同席した皆さんも大盛り上がり!!こういうエンタテイメントは楽しいですね。