花見には少々残念な天気が続いていますが、今年も満開の桜を観ることが出来ました。感謝ですね。

花見には少々残念な天気が続いていますが、今年も満開の桜を観ることが出来ました。感謝ですね。

友人と花見をしていて、稽古について話が弾みました。考えてみれば、私は小学生の頃からお稽古三昧でした。小学生の頃はクラシックギターの竹内京子先生に、中学生の時はブラスバンド部でコルネット、高校生の時はジャズギターの沢田俊吾先生、潮先郁男先生に、20代には作曲の石井紘美先、フラメンコの日野道生先生に、そして琵琶という具合によくまあレッスンに通ったものです。その他ちょっと謡曲も習ってました。

習い方も色々あるのでしょうが、私は一貫して個人レッスンでした。一番最初に音楽を習ったのは小学生の時。そのクラシックギターの竹内先生は、今思えばまだうら若き20代の女性で、本当に優しい先生でした。クラシック以外にもフォークソングをアレンジしたものなど、楽しく面白い曲をよく教えてくれました。当時は「かぐや姫」などが人気だったので、日本ではフォークブームだったと思いますが、私はこの頃からとにかく曲を作るのが好きで、フォークソングもどきを作っては母や友達に聴かせてまわっていました。中学の部活でブラバンに入り、コルネットを吹いていた私は、ジャズに目覚め、高校生になってジャズギターの沢田駿吾先生、後に潮先郁男先生の所に通いだしました。ジャズはとにかく自分で作って行く自由な音楽なので、何でもアリなだけに、タッチや音色、リズム、和声等音楽のあらゆる表現力を身につけて行く勉強の場でもありましたね。沢田先生にはジャズの雰囲気や風情というものを、潮先先生には音楽の基礎的な技術や知識理論を徹底的に教わりました。とにかく寝ても覚めても音楽、音楽、音楽という幸せな時代でした。どの先生も「好きなようにやりなさい」という方で、考える道筋を示してくれ、何時も手綱を持っていてくれた。けっして「こうしろ、ああしろ」という先生は居ませんでしたね。楽器で「うたう」というということを知ったのもこの頃でした。

基本的に演奏家というのは舞台に立って表現する人なので、実はあまり教師や師匠には向かないのです。特にソリストタイプは教師に向かない。それは自分が簡単に出来ることが、何故生徒に出来ないのかが良く判らないからです。私が習った先生は皆さん伴奏タイプの先生たちだったというのが良かったのかもしれません。私が教室を開いていないのも、自分が伴奏者タイプからは程遠い、かなりソリストタイプの演奏家だと思うからです。

鶴田錦史は「私の真似してても駄目よ」とよく言っていたそうですが、言われた通り真似ていても、その中身が理解出来ていなければ、上っ面の物真似芸以上にしかならないのは当たり前で、その先に思考が向かない限り、演奏はいつまで経っても上手くはなりません。どうしてこの音が良い音なのか。そういう感性を育てない限り、まあお稽古の曲は多少流暢に弾けるという程度。人によって感性が違って当たり前なので、誰に習おうと自分の感性を磨かない限り、音楽は深まりません。

常にいろんな工夫をして、考えて、試して、作って、壊して・・・。色んなことを試行錯誤しながら、その先に視線を向けられるかどうかは、本人の持って生まれた器もありますが、私の経験からすると、師匠の指導の質に大きなウエイトがあると思います。師匠は生徒の音楽的視野をどれだけ広げてあげられるかが仕事です。他の音楽や芸術に触れさせてあげる機会を作り、現代という時代としっかり向き合うことを教え、自分独自の音楽性を育んで行くことの重要性を教えていくことがお稽古なんではないでしょうか。少なくとも私は今迄の師匠達からこういう事を教えられてきました。

優れた師匠と一緒に居ると、本当にいろんな話をしてくれものです。色んなジャンルの音楽のことは勿論、美術、歴史等々本当に見識が広い。皆さん生き字引みたいな方々だった。師匠は、生徒一人一人に合う道筋を示して、生徒が求める方向、又は良いだろうという方向に導いてあげるのがその役割と考えれば、そういう知識経験を持っている人が師匠という存在に成るとも言えますね。曲や技を教えるだけならカルチャーセンターで充分。

つまり創造性を育むのが稽古であり、生徒の感性を受け止めて伸ばしてやるのが師匠の役割。生徒の中にはプロ志向もアマチュア志向も居るだろうし、のんびりやる人もいれば、がつがつやる人もいる、そういう生徒それぞれに対応するのが師匠の役目です。稽古場はそういう各生徒に合った様々な学びが出来る場でなくては通う意味は無いですね。何か一つのやり方、一つの価値観を押し付けて、生徒をそれに染めさせるようでは、今や誰も通わないでしょう。そういう意味で私は本当に良い師匠達に恵まれたと思っています。

芸は手から手へということを言われています。私も大いに頷く次第でありますが、現代に於いては色んなやり方があって良いと思っています。色々な間口を作ってあげるのは我々の役目だと思うのです。最近では「先生はYoutube」なんて人も結構いるそうですが、私はその人に掴む力があればそれで結構だと思います。今はCDも本もネットも、あらゆる教材が溢れている。稽古するには幸せな時代です。下手な「師匠」に習いに行くよりも、きっかけになる技術やアイデアさえあれば、感の良い人はどんどん自分で作り上げてしまうものです。昔の人は皆レコードを擦り切れるほど聞いて勉強するのが当たり前でした。それが稽古だったし、なかなかレッスンに行くことも出来ず、自分で必死に勉強して第一線のプロとして活躍した先輩も沢山居ます。こうした先輩達のことを想うと、師匠に就いて稽古に通っていなければだめだなんて思考は、ここ何十年かの温室育ちの甘ったれた考え方だとしか思えませんね。

芸は手から手へということを言われています。私も大いに頷く次第でありますが、現代に於いては色んなやり方があって良いと思っています。色々な間口を作ってあげるのは我々の役目だと思うのです。最近では「先生はYoutube」なんて人も結構いるそうですが、私はその人に掴む力があればそれで結構だと思います。今はCDも本もネットも、あらゆる教材が溢れている。稽古するには幸せな時代です。下手な「師匠」に習いに行くよりも、きっかけになる技術やアイデアさえあれば、感の良い人はどんどん自分で作り上げてしまうものです。昔の人は皆レコードを擦り切れるほど聞いて勉強するのが当たり前でした。それが稽古だったし、なかなかレッスンに行くことも出来ず、自分で必死に勉強して第一線のプロとして活躍した先輩も沢山居ます。こうした先輩達のことを想うと、師匠に就いて稽古に通っていなければだめだなんて思考は、ここ何十年かの温室育ちの甘ったれた考え方だとしか思えませんね。

やるやつはSPレコー

ドの雑音の中から、確実に何かをつかみ取り受け継いで行きます。会った事がなくても、永田錦心が本当に素晴らしいと感じれば、その感性と志を受け継いで行くやつがいつの時代にも必ずいる。それはマイルスでもバッハでも同じことではないでしょうか。

武満も竹山も独学です。自分で腕を磨いていったのです。世界一の技術を持つウェスモンゴメリーやジョージベンソンが誰か に習ったという話も聞いた事がありません。皆さん自分で勉強し、自分なりに核心をつかみ、何かを受け継いで世界の一流になったのです。

に習ったという話も聞いた事がありません。皆さん自分で勉強し、自分なりに核心をつかみ、何かを受け継いで世界の一流になったのです。

また自分で師が必要だと思えば、自分に見合う師匠を選んで行けば良いし、自分に合わないと思ったら別の師を探せばよいし、教える側も自由に師匠や流派を選択させればよい。面と向かってお稽古したところで、核心が解らない奴はいつまで経っても解らない。名前を継いでも、名取になっても、ろくに何も出来ない例は、今邦楽には山のようにあるじゃありませんか。

一昔前は教える側の高飛車な態度がとにかく酷かった。「師匠といえば親も同然」「弟子は未熟なのだからつべこべ言わず、考えず、ただ真似ろ」という父権的パワハラとも言えるようなものがまかり通り、弟子の思考を止めて、何が何でも言う通りにさせて、結局師匠に絶対服従を誓うような者だけしか残りませんでした。先ずは師匠のやり方を叩き込むというやり方しか認めないし、他の考え方や弾き方をすると「癖がついている」などと言って、自分のやり方の方が正しいとばかりに押し付ける。そうした一方的で理不尽な洗脳まがいの稽古が現代に通用する訳がありません。

先生と生徒では体格も骨格も筋肉も性差も年齢も違うのに同じ弾き方を強要する。同じフォームで良い音が出る訳がない。年齢が違えば「良い」という感性も当然違って当たり前なのに、自分の感性を押し付ける。指導に対し理論も無ければ、フォームにおける根拠もなく、肉体の構造も知らず、挙句の果てに生徒に腱鞘炎が続出する。まるで腱鞘炎になる方が一生懸命頑張っているとでもいうような雰囲気すら出来上がる。これでは上達や発展がある訳ないのです。

先生と生徒では体格も骨格も筋肉も性差も年齢も違うのに同じ弾き方を強要する。同じフォームで良い音が出る訳がない。年齢が違えば「良い」という感性も当然違って当たり前なのに、自分の感性を押し付ける。指導に対し理論も無ければ、フォームにおける根拠もなく、肉体の構造も知らず、挙句の果てに生徒に腱鞘炎が続出する。まるで腱鞘炎になる方が一生懸命頑張っているとでもいうような雰囲気すら出来上がる。これでは上達や発展がある訳ないのです。

私は2時間のフルコンサートをやってもどこも痛くならないし、大して疲れない体ですが、私と他の人では体格も体力も筋肉も全く違うので、他人が私の真似をしたらかえって体を壊してしまいます。フォーム一つ、発声一つとってもどれもがスペシャルケースであって、ゼネラルケースというものはありえないのです。

生徒の個性を伸ばすという発想が師匠にあればよいですが、システムからフォーム、果ては音楽までも、全て枠の中に収めようとするようでは次代を担う人材は生まれ得ようがないですね。何処までも押し付けて、従わないものは追いだし、中には作曲を一切認めないという流派さえあるのです。その結果が今の邦楽界琵琶界の著しい衰退なのです。小さな視野、凝り固まった思考の中に閉じ込めたら、どんなものでも衰退するのは当たり前です。

現代は自分で情報をつかみ、自分で考え、自分で行動して行く時代。教える師匠が、個々にあった教え方、時代に合った教え方が出来ないということは・・・まあ愛が足りないと言うしかないですね。

もし音楽に伝統という言葉があるとすれば、それは革新とイコールでしょう。永田錦心、鶴田錦史、チャーリーパーカー、マイルスデイビス、ジミヘン、ビートルズ、ドビュッシー、ラベル、シェーンベルク・・・・etc.を見れば明らかです。次代へ受け継がせたいのなら、何でも言う通りになる優等生より、革命児をこそ育てなくては!。

琵琶をどうやって勉強しようが、ピックで弾こうが指でアルペジオしようがそんなことはどうでも良いのです。レコードやテープの無い時代と今では稽古のやり方自体が違うし、奏法などは時代と共にどんどん変わるものです。表面の形ではなく、もっと核心は何かという部分を教えるのが稽古ではありませんか。形骸化した形に惑わされて本質を見失っているのは、実は師匠達の方かもしれません。

長い歴史の中で受け継がれた型や感性にはどんな意味があるのか、それを次世代にどう伝えて行くのか、今琵琶や邦楽は、稽古というものをどう捉え、教えて行くか、教える側のその器と質が問われているのです。

東京では桜の満開宣言が出ましたね。残念な事に週末は良い天気ではないようですが、私は一足先に地元の善福寺緑地で花見を満喫してきました。

いつも春は何故か仕事が少ないので、これまでやってきた曲の見直しと作曲の時間に当てています。今回は先日3.11のイベントの時に弾いた「西風(ならい)」という曲がどうにも未消化でしたので、ここ数日で細部をブラッシュアップしていました。その他、薩摩琵琶と他の楽器とのデュオの曲もなんとなく構想しているのですが、これはまだ具体化しませんね。薩摩琵琶の器楽曲は今年の課題になりそうです。

昨年は日経に取り上げられたせいか、ありがたいことに色々な所から声をかけて頂いて、本当に忙しい日々を送っていたのですが、やっとこの頃ゆったりとした時間を頂いています。私は常に作曲をし、新しいものを作り続けていないとどうも気が収まらない性質なので、私にとってはこういう時間がとても必要なのです。世間から見るとお気楽に見えるのかと思いますが、これも仕事の内ということで・・・。世間様とは違う所でぶらぶらしていると色んな発想が浮かんでくるんですよ。

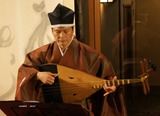

琵琶を弾いていない時はこんな顔してます

琵琶を弾いていない時はこんな顔してます

今年はちょっと何時もの春と違って、邦楽以外の所に意識が行っているんです。この所意識的に聴かなかった印象派の音楽など聴いて初心を想い出し、ヒルデガルド・フォン・ビンゲンなども本当に久しぶりに聴いて朝からはまりまくっています。やっぱり音楽は「祈りと叫び」ですね。最後はここに帰ってくる。

そして更に、今年はどういう訳か普段は滅多に聞かない日本のポップスも色々聞いています。よく聞くとなかなか良いものもありますね。以前から尾崎の「I Love You」や中村中の「友達の詩」なんかは、柄にもなく私の中の定番ソングなんですが、ショウビジネスには乗っていない、例えば有山じゅんじの「君に逢いたい」なんか最近聞いてぐっときました。

やっぱり歌である以上、歌詞がしっかり聞こえて来て、そこに表現されている世界がリスナーの心に届いてこそ歌ですよ!。素晴らしい歌は、聞いていれば歌詞がそのまま直接自分に語りかけて、その世界に身も心も誘われてしまうものです。そうした歌を聴いていると、私が歌う琵琶唄などはどれだけ届いているんだろうと、考えてしまいますね。やっぱり私は歌う人ではないのでしょう。器楽に特化して行く方が私には合っているのかもしれません。

伝統邦楽の歌はこれから歌い継がれて行くのでしょうか。琵琶だけでなく、日本の伝統音楽は現代に生きる我々の心にどれだけ届いているだろう??何だか私にはすごく遠い所で歌っているような気がするのです。

世は太古の昔よりパンタレイです。無情な程にすべてのものが変化し続け、音楽も「良い音」というものもどんどん新しい時代に沿ったものが生まれて来ると思うのですが、人間は自分がいったん勉強して獲得したものはなかなか手放すことが出来ない。なまじっか勉強した方は、そう簡単に時代の変化には対応できないのでしょう。「象牙の撥でないと手を痛める」「若い雌の猫の皮でないと良い音がしない」等ということを言う先生方が未だに居ますが、絶滅に瀕している象を殺さなければ鳴らすことが出来ない音色は、果たしてこの現代に何を語るのでしょう。先生方の求める音は、歌は本当に現代の人が求めている音なのでしょうか・・・?。

すぐれた音楽家や文学者など芸術家は何時も時代の先取りをするように、人々に次の時代の扉を開けて見せてくれました。宮城道雄も永田錦心もそうでした。部屋のPCと世界が直接つながっているような現代に於いて、次の時代の邦楽の姿を現し聴かせてくれる音楽家は出て来るでしょうか??。私は伝統邦楽の外側の人が邦楽そのものを変えて行くのではないかと思っています。

花は動き回る事は出来ないけれど、動けないからこそ環境にフレキシブルに対応して必死に生きて、毎年美しい花を我々に魅せてくれます。人間は歩き回り、今や世界中に飛び出して行けるのに、自分という折の中に囚われてなかなか変化する事が出来ない。地球の上で覇者だと思い込んでいる人間は、実は弱者でしかないのかもしれませんね。

とりとめもない春の午後の独り言

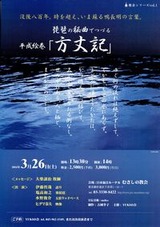

先日、秘曲で語る平成絵巻「方丈記」を地元のルーテルむさしの教会にてやってきました。

伊藤哲哉さんの語り、水野俊介さんの5弦ウッドベース、ヒグマ春夫さんの映像、そして私の樂琵琶というチームの公演も昨年の六本木ストライプハウススペースに続き2回目となりましたが、今年に入って次の公演先である、相模原南市民ホールで何度も本番さながらのリハーサルをやってきたせいか、初回よりぐっと充実した公演となりました。

公演日の26日はイースターの前日であり、また大柴牧師のこの教会での最後のイースターイベントでもありました。牧師は4月から大阪に転任ということですが、是非大阪にも一度伺って、あの染み入るいたいと思っています。

今回は伊藤哲哉さんの語りがいつにない迫力で、聞いているお客様をぐっとつかんでいる様子がよく伝わっていました。さすがです。礼拝堂もお客様で一杯になり、本当にありがたかったのです。会場には琵琶奏者のHさん、語り部のBさん、SaxのSoon Kimさん、和久内先生などおなじみの方々から、初めて聞く人迄色々な方が来てくれたのが嬉しかったですね。

こうして舞台となって行くと、作品の魅力が自分でよく見えて来て、色んなアプローチが浮かんできます。ここまでやらないと見えないものが確かにありますね。やはり私は舞台そのものを作って行くことに大きな喜びを感じるようで、先日の日舞の花柳面先生、萩谷京子先生との舞台も、演奏だけ、踊りだけというのでなく、全体の構成から流れまで舞台全体が満足いったからこその充実感だったと思います。

こうして舞台となって行くと、作品の魅力が自分でよく見えて来て、色んなアプローチが浮かんできます。ここまでやらないと見えないものが確かにありますね。やはり私は舞台そのものを作って行くことに大きな喜びを感じるようで、先日の日舞の花柳面先生、萩谷京子先生との舞台も、演奏だけ、踊りだけというのでなく、全体の構成から流れまで舞台全体が満足いったからこその充実感だったと思います。

伊藤さんとは「良寛」でも一緒なのですが、こうした舞台をシリーズでやって行けるのは舞台人として、音楽家として幸せですね。

誰しもそうだと思いますが、私は自分の音楽に充実は感じているものの、まだ未熟な面も痛切に感じています。私はコンプレックスもそれなりに多い人間なので、色々な矛盾する部分を自分の中に抱えながら舞台に立っている訳です。しかしこうして多くの機会に恵まれることで自分の本来の姿が見えてきます。出来ることとできないことが見え、伝統やら形式にマスキングされて、上っ面だけはこなして中身が出来ていない部分も見えてきます。伝統芸能は形がある分、ここが見えないといつまで経ってもその先に行きません。

大柴牧師が説教の中でアフリカの諺を紹介していました。「速く行きたいのなら独りで歩きなさい、遠くまで行きたいのなら誰かと一緒に歩きなさい」。素晴らしい言葉だと思います。こうして色々な機会を頂いて、常に視野を広げることが出来るのは実に幸せなことと同時に、色々なジャンルの素晴らしい仲間が周りに居ることが私にとっても一番の幸せかもしれません。いつも仲間が居るからこそ、遠くまで歩いて行けるのです。

とにかく閉じこもっているのは私には似合いません。様々な分野の人とどんどん繋がって、あらゆる場面に出没するのが私らしい。だからこれからもゆっくりと遠くへ歩いて行きたいと思うのです。

外は桜が咲き始めましたね。少し天候が不順ですが、我が家の近くでも5分咲き位になってきました。春は桜だけでなくあらゆる花が競うように咲き出すのが何といっても素晴らしいです。桃、コブシ、モクレン、カイドウ、ハナスオウ、・・ありとあらゆる花が命の饗宴を見せてくれます。桜一つとっても、早咲きから遅咲き、枝振り、色等々、多くの種類の桜がその命を外に向けて輝かせている様を見ますと、琵琶も色々なスタイルが百花繚乱のように世に響いてくるといいな、と思います。それにはまず私自身の琵琶楽が柔軟で、また豊かでなくてはその魅力を享受できません。固定概念を捨てて、琵琶が本来の響きを持って鳴り出し、ありのままの自分自身から、素直にケレン無く音楽を紡ぎ出して行きたいものです。

大柴牧師が説教の中でアフリカの諺を紹介していました。「速く行きたいのなら独りで歩きなさい、遠くまで行きたいのなら誰かと一緒に歩きなさい」

先月、今月と弦楽の素晴らしい演奏会に行ってきました。

先ずはこのブログではおなじみの中島ゆみ子さんの「中島ゆみ子と仲間達Vol.11」。先月、東京文化会館小ホールで行われた公演に行ってきました。

毎年このシリーズは聞きに行っているのですが、毎回色々な趣向を凝らしていて聞きごたえがあります。今回は弦楽4重奏に加え、バスの薮内俊弥さんと郡司博先生率いる合唱まで加わって、いつになくヴァリエーションのあるプログラムでした。ヘンデル、バッハ、モーツァルトという、まあ定番の組み合わせなのに、この内容なら充分に楽しめますね。

中でもチェロの相棒エリック・ウイリアムさんとデュオでやった「ヘンデル=ハルヴォルセン:パッサカリア」が素晴らしかったですね。二人共にそのレベルは申し分ないのは判っていますが、このデュオは聞いていて、技術を超えた所にある何かが語りかけてくるような勢いがありました。

そしてバスの薮内さんの声が良いんですよ。とても深く響く声をしているのです。どれも良かったのですが、アンコールで歌った「峠の我が家」は日本語だけに、歌詞が直接飛び込んで来て、会場のお客様皆さん大感激の様子でした。日本語の発音も全く無理が無く、丁寧にしっとりと歌う姿勢に感激しました。母国語を大事にすることは歌の基本。最近はこういう素晴らしい中身を持った声楽家が出て来て、嬉しい限りです。

以前共演した時の様子 於:北とぴあつつじホール

以前共演した時の様子 於:北とぴあつつじホール

中島さんは、いつお会いしても素直な感性で、音楽に、人に接するのです。それはそのまま音色に出ていますね。以前何度か共演した時も、何のけれんも無く、素直に音楽に相対している姿勢が印象に残っています。この素直さを今邦楽は忘れているように思えてなりません。音楽にとって何の意味もないような「肩書」を背負ったまま音楽に接している人のなんと多いことか。素直な心で且つ大きな視野を持つことは何事も大切ですね。

そして一昨日は、ヴァイオリニストの濱田協子さんが参加している、アンサンブル・ステラの公演を聴いて来ました。場所はルーテル市ヶ谷センター。ここでは私も演奏した事があるのですが、響きがちょうどいい感じで、今回も十二分に弦楽の魅力を堪能しました。プログラムはまず最初にスタンダードなハイドンの「日の出」。次はグリエールというあまり取り上げられることのない作曲家の作品でした。グリエール(1875年~1956年)は、いわゆる現代音楽の世代ですが、その作風は民族音楽の影響や、リムスキー=コルサコフの影響なども感じられ、聞いていてとても楽し

くなるような作品でした。普段聞くことの無いこういう作品に触れることが出来るというのも良いですね。知られていない素晴らしい音楽をどんどん聴いてみたい私にとって

は、嬉しい演奏会でした。

このアンサンブルステラは、結成20年、公演数ももう今回で27回目だそうです。皆さんなかなかのレベルで、気持ち良く絃の響きに浸れました。濱田さんはセカンドでしたが、トップの方が個性的な音色を持っている分、濱田さんの音色はとてもプレーンな感じで、そのバランスが良い感じでした。濱田さんのお人柄そのものという感じでした。

アンコールで演奏したボロディンの「ノクターン」もしっとりと染み渡るように響いてきて、弦楽の素晴らしさを体感しました。

こうしてレベルの高い演奏を生で聴くのは、何しろ素晴らしいことです。まあ快楽と言っても良いですね。日本の音楽ももっともっとレベルを上げて、日本人だけでなく、世界中の人に聴いてもらいたいのです。

さて今週末は「方丈記」の公演。上記写真のルーテル武蔵野教会にて、3月26日14時開演です。素晴らしい公演になるよう頑張ります!!

昨日、第99回琵琶樂人倶楽部「筑前琵琶特集」をやってきました。

今回のゲストはこちらの絵になるお二人。左が鶴山旭翔さん、右が平野多美恵さん。

今回のゲストはこちらの絵になるお二人。左が鶴山旭翔さん、右が平野多美恵さん。

鶴山さんが五弦で「安宅」、平野さんが四弦で「湖水渡」を演奏をしてくれました。

これまで琵琶樂人倶楽部では、筑前の演奏家をゲストに呼ぶことはあっても、筑前琵琶の特集はやっておらず、筑前琵琶に関するレクチャーも全くやっておりませんでした。それは筑前琵琶を弾く方にこれまであまり出逢わなかったということが大きいですが、私自身が筑前琵琶について勉強が足りず、私が唯一弾けない琵琶属の楽器が筑前琵琶ということもあります。また筑前は家元制度をしいているので、外側から声をかけることも出来ず、本やCDもあまりなく、どうにもアプローチが出来なかったのです。

色々な琵琶楽を紹介するのが琵琶樂人倶楽部の役割であり、しっかりとした 歴史観を提示するのが、私の使命だと思いますので、これまで筑前琵琶を取り上げなかったということについては、私自身ずっと気にかかっていました。100回目を目前として、やはり琵琶楽の重要な華である筑前琵琶を取り上げない訳にはいかないということで、今回お二人にお願いし、私も少しばかりその歴史や変遷など勉強させて頂きました。

歴史観を提示するのが、私の使命だと思いますので、これまで筑前琵琶を取り上げなかったということについては、私自身ずっと気にかかっていました。100回目を目前として、やはり琵琶楽の重要な華である筑前琵琶を取り上げない訳にはいかないということで、今回お二人にお願いし、私も少しばかりその歴史や変遷など勉強させて頂きました。

打ち上げも当然のごとく盛り上がり、我らが愛子姐さん、「次代を担う奏者達」シリーズに出演の青山藍子さん、筑前の演奏家でもある三上かおりさんも駆けつけてくれてとても華やかな会となりました。

琵琶樂人倶楽部は、何でもかんでも「古典だ」と言い張ってしまう琵琶の世界に対して、しっかりとした認識を持って世界に出て行こうという趣旨で立ち上げました。

現在、琵琶の歴史において、個人の思い入れのような歴史観や伝説を流布するものがあまりにも多すぎる。史実に基づいた正しい歴史観を提示する事が出来ないような状態では、世界の現場に行ったら琵琶楽そのものが一つのジャンルとして通用しません。特に大学などのアカデミックな場所では、70,80年代に成立した流派が古典と言っても通じないし、かえって音楽史への認識の甘さを指摘され、相手にもされないのです。

びっくりする方が多いのですが琵琶楽に流派というものが初めて出来たのが明治後半。まだ薩摩・筑前の琵琶は100年ほどしか歴史がないのです。100年前というと、世界の音楽史と照らし合わせたら、シェーンベルクやバルトーク等、現代音楽の始まりの時期に当たります。琵琶楽で古典といえるものは、樂琵琶、平家琵琶、盲僧琵琶そして江戸時代中期から後期にあったといわれる古流の薩摩琵琶であり、今一般的に琵琶として認識されている薩摩・筑前の琵琶楽は近代の成立なのです。こういうところをあやふやにしてまともに伝えず、琵琶=古典と言い張る浅はかさは、全くもって情けないと思います。また古典=権威とばかりに吹聴する琵琶界の在り方にも、私はとても大きな疑問と違和感を持っていました。自信がないから誇大広告をする典型だと思います。邦楽では音楽学の分野が、とにかく一番遅れているのですが、その中でも琵琶楽は全く何もされていないと言っていいでしょう。

仲間内だけで通用する、小さな村意識の視野しか持っていないようでは、世界に出て行けません。次代へ琵琶音楽を伝えて行くためにも、自分のやっている流派の曲しかろくに知らない、というのではもう日本の中でも通用しません。個人の勝手による偏狭な思い入れを無くし、比較文化論、音楽史等もっとはっきりと音楽学的な部分を整理・研究して、論文も旺盛に発表し、琵琶楽を世界に向けて紹介して行くべきだと思っています。

これからも琵琶楽に対し、伝説や個人の思い入れではない、正しい歴史が認識されてゆくように、微力ながら琵琶樂人倶楽部を通してレクチャーし、多様な琵琶楽の魅力を紹介して行こうと思っています。とにもかくにも全体が意識のレベルアップをしない限り、琵琶楽がどんどんと衰退して行くのは明らか。そんな意味でもこの琵琶樂人倶楽部をこれからもずっと続けて行こうと思っています。

さて、来月は栄えある100回目。そして6月にはリブロホールにて開催100回記念演奏会があります。改めて御案内をいたします。

これからもまだまだやるべきことは沢山あります。次代に対し為すべきことも沢山あると思います。全て出来る訳ではありませんが、私は私の仕事を淡々と全うして行くのみです。

これからも是非是非ご贔屓に。

花見には少々残念な天気が続いていますが、今年も満開の桜を観ることが出来ました。感謝ですね。

花見には少々残念な天気が続いていますが、今年も満開の桜を観ることが出来ました。感謝ですね。

鶴田錦史は「私の真似してても駄目よ」とよく言っていたそうですが、言われた通り真似ていても、その中身が理解出来ていなければ、上っ面の物真似芸以上にしかならないのは当たり前で、その先に思考が向かない限り、演奏はいつまで経っても上手くはなりません。どうしてこの音が良い音なのか。そういう感性を育てない限り、まあお稽古の曲は多少流暢に弾けるという程度。人によって感性が違って当たり前なので、誰に習おうと自分の感性を磨かない限り、音楽は深まりません。

鶴田錦史は「私の真似してても駄目よ」とよく言っていたそうですが、言われた通り真似ていても、その中身が理解出来ていなければ、上っ面の物真似芸以上にしかならないのは当たり前で、その先に思考が向かない限り、演奏はいつまで経っても上手くはなりません。どうしてこの音が良い音なのか。そういう感性を育てない限り、まあお稽古の曲は多少流暢に弾けるという程度。人によって感性が違って当たり前なので、誰に習おうと自分の感性を磨かない限り、音楽は深まりません。

芸は手から手へということを言われています。私も大いに頷く次第でありますが、現代に於いては色んなやり方があって良いと思っています。色々な間口を作ってあげるのは我々の役目だと思うのです。最近では「先生はYoutube」なんて人も結構いるそうですが、私はその人に掴む力があればそれで結構だと思います。今はCDも本もネットも、あらゆる教材が溢れている。稽古するには幸せな時代です。下手な「師匠」に習いに行くよりも、きっかけになる技術やアイデアさえあれば、感の良い人はどんどん自分で作り上げてしまうものです。昔の人は皆レコードを擦り切れるほど聞いて勉強するのが当たり前でした。それが稽古だったし、なかなかレッスンに行くことも出来ず、自分で必死に勉強して第一線のプロとして活躍した先輩も沢山居ます。こうした先輩達のことを想うと、師匠に就いて稽古に通っていなければだめだなんて思考は、ここ何十年かの温室育ちの甘ったれた考え方だとしか思えませんね。

芸は手から手へということを言われています。私も大いに頷く次第でありますが、現代に於いては色んなやり方があって良いと思っています。色々な間口を作ってあげるのは我々の役目だと思うのです。最近では「先生はYoutube」なんて人も結構いるそうですが、私はその人に掴む力があればそれで結構だと思います。今はCDも本もネットも、あらゆる教材が溢れている。稽古するには幸せな時代です。下手な「師匠」に習いに行くよりも、きっかけになる技術やアイデアさえあれば、感の良い人はどんどん自分で作り上げてしまうものです。昔の人は皆レコードを擦り切れるほど聞いて勉強するのが当たり前でした。それが稽古だったし、なかなかレッスンに行くことも出来ず、自分で必死に勉強して第一線のプロとして活躍した先輩も沢山居ます。こうした先輩達のことを想うと、師匠に就いて稽古に通っていなければだめだなんて思考は、ここ何十年かの温室育ちの甘ったれた考え方だとしか思えませんね。 に習ったという話も聞いた事がありません。皆さん自分で勉強し、自分なりに核心をつかみ、何かを受け継いで世界の一流になったのです。

に習ったという話も聞いた事がありません。皆さん自分で勉強し、自分なりに核心をつかみ、何かを受け継いで世界の一流になったのです。 先生と生徒では体格も骨格も筋肉も性差も年齢も違うのに同じ弾き方を強要する。同じフォームで良い音が出る訳がない。年齢が違えば「良い」という感性も当然違って当たり前なのに、自分の感性を押し付ける。指導に対し理論も無ければ、フォームにおける根拠もなく、肉体の構造も知らず、挙句の果てに生徒に腱鞘炎が続出する。まるで腱鞘炎になる方が一生懸命頑張っているとでもいうような雰囲気すら出来上がる。これでは上達や発展がある訳ないのです。

先生と生徒では体格も骨格も筋肉も性差も年齢も違うのに同じ弾き方を強要する。同じフォームで良い音が出る訳がない。年齢が違えば「良い」という感性も当然違って当たり前なのに、自分の感性を押し付ける。指導に対し理論も無ければ、フォームにおける根拠もなく、肉体の構造も知らず、挙句の果てに生徒に腱鞘炎が続出する。まるで腱鞘炎になる方が一生懸命頑張っているとでもいうような雰囲気すら出来上がる。これでは上達や発展がある訳ないのです。

こうして舞台となって行くと、作品の魅力が自分でよく見えて来て、色んなアプローチが浮かんできます。ここまでやらないと見えないものが確かにありますね。やはり私は舞台そのものを作って行くことに大きな喜びを感じるようで、先日の日舞の花柳面先生、萩谷京子先生との舞台も、演奏だけ、踊りだけというのでなく、全体の構成から流れまで舞台全体が満足いったからこその充実感だったと思います。

こうして舞台となって行くと、作品の魅力が自分でよく見えて来て、色んなアプローチが浮かんできます。ここまでやらないと見えないものが確かにありますね。やはり私は舞台そのものを作って行くことに大きな喜びを感じるようで、先日の日舞の花柳面先生、萩谷京子先生との舞台も、演奏だけ、踊りだけというのでなく、全体の構成から流れまで舞台全体が満足いったからこその充実感だったと思います。

今回のゲストはこちらの絵になるお二人。左が鶴山旭翔さん、右が平野多美恵さん。

今回のゲストはこちらの絵になるお二人。左が鶴山旭翔さん、右が平野多美恵さん。 歴史観を提示するのが、私の使命だと思いますので、これまで筑前琵琶を取り上げなかったということについては、私自身ずっと気にかかっていました。100回目を目前として、やはり琵琶楽の重要な華である筑前琵琶を取り上げない訳にはいかないということで、今回お二人にお願いし、私も少しばかりその歴史や変遷など勉強させて頂きました。

歴史観を提示するのが、私の使命だと思いますので、これまで筑前琵琶を取り上げなかったということについては、私自身ずっと気にかかっていました。100回目を目前として、やはり琵琶楽の重要な華である筑前琵琶を取り上げない訳にはいかないということで、今回お二人にお願いし、私も少しばかりその歴史や変遷など勉強させて頂きました。