この春は震災もあり、何時もの春とは気分も随分と違いますが、新緑もまぶしい季節となり、演奏の機会が活発になってきました。先週は第二回日本橋富沢町樂琵会、そして高久国際奨学財団の認定式での記念演奏があり、週明けにはキッドアイラックアートホールで行われたヒグマ春夫さんのパラダイムシフトVol.77で演奏してきました。

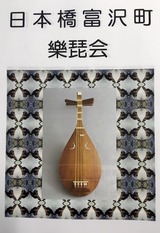

日本橋富沢町樂琵会にて、

日本橋富沢町樂琵会にて、

ゲストの平野多美恵さんと、ここのオーナーで色々と応援を頂いている小堺ひとみさん

まあ自分でもこれだけ幅広く演奏する人も珍しいだろうと思う位に、同じ薩摩琵琶でもアプローチから内容まで全然違う演奏をやっています。どれもが私であり、正に多面体がそのまま音楽になったようなもの。これに樂琵琶が加わると更にバリエーションが広がって、結果的に色々な所に出没するということになるのです。自分の知らない所に呼ばれ、多くの様々な方々に出会うというのは実に楽しいものです。音楽家冥利に尽きますね。

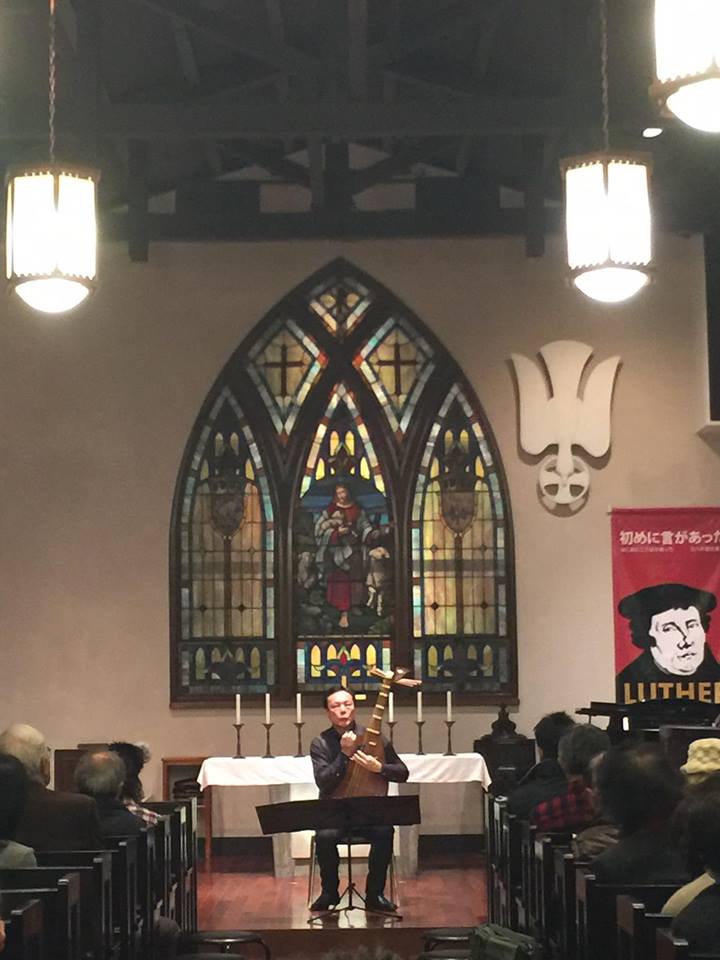

ヒグマさんのパラダイムシフトで演奏したキッドアイラックアートホールは、いつかここで演奏してみたいと思っていたホールですし、ヒグマさんとは是非組んでみたいとも思っていたので、願ったりかなったりでした。ヒグマさんの映像作品をバックに尺八の田中黎山君、ダンスの小松睦さんと3人でやったのですが、久しぶりに大型琵琶を存分に弾き倒し、琵琶を最初に手にした時のあの感触が甦りました。

琵琶で活動を始めた頃は、常にあの大型琵琶を背負って全国に出かけ、弾き語りから即興まで、様々な楽器の演奏家やダンサー達と演奏会に明け暮れていました。月に5本10本のライブは当たり前でしたね。まあ本当に色んな人が居ました。思い返しても面白い体験を沢山させて頂き、今となっては貴重な体験だったと思っています。あれが私の原点なのです。このパラダイムシフトでは、あの頃同じワクワクするような、躍動するような、血沸き肉躍るようなあの感触が甦り、古巣に戻ってきたような気分になりました。

私は活動の最初からいつもダンサーと一緒にやることが多く、色んなジャンルのダンサー達と本当に沢山共演してきましたが、ここしばらくは樂琵琶でダンサーとの共演することがほとんどで、薩摩琵琶のあのスリリングな感触は本当に久しぶりでした。それがキッドアイラックアートホールで封印を解かれたかのように甦ったのです。あの場所こそ私の帰る所だったのです。

ここ4,5年樂琵琶に随分と時間を割いて来ましたが、樂琵琶ではCDも3枚作る事が出来、作品も色々と出来て来ましたので、今年からは今一度薩摩琵琶の作品作りにシフトして行こうと決めていました。だからこの機会は実に良いタイミングだったのです。とにかく私は樂琵琶も薩摩琵琶もその音色に惚れ込んだのです。音色を前面に出したい。音色が充分に届く音楽をやりたいのです。

弾き語りも素晴らしい文化であり、琵琶楽の大切な部分だと思います。平家琵琶から始まる日本の琵琶楽では弾き語りこそが琵琶楽ですから、そこは外して接する訳にはいかないと思います。しかし現代の日本社会は、古代から続く文化の伝統を一度は明治に、2度目は昭和の敗戦後に断ち切ってしまった、と私は感じています。今の日本の文化はこうした断絶の上に成り立っていると思うのですが、そんな意味では、私は断絶の申し子のようなもので、日本の伝統文化を後追いで体験しているのです。特に琵琶に関しては、全くと言っていいほどに何も知らず、とにかくその音色に惹かれて弾き出したのです。弾き語りをする物という感覚も無く、ただその音色、それだけに魅せられたのです。

現代では和服でも芸能でもなんでも、もはや伝統の延長線上には無いのではないでしょうか。逆に新しいものとして日本の伝統文化に接する。これが今の現代人の伝統に対する素直な感覚ではないかと思います。着物の季節ごとのしきたり等関係ない。格好良いと思うようなファッションとして着て楽しんで良いじゃないですか。そこを入り口として、伝統文化の素晴らしさに目が向いて行く、という形があっても良いじゃないですか。琵琶も同じだと思います。あくまで今の感覚として琵琶を捉え聴く。私はこれで良いと思います。

旧来のお稽古の仕方で「琵琶とはこういうものです」と押し付けるのではなくて、まずは自由に琵琶に接する所から始めて、やって行きながら、それぞれ自由なやり方で伝統の形をやりたい人には、そちらも教えて行くようにすれば、もっともっと琵琶の愛好者もプロ演奏家も増えて行くと思っています。現在はステレオタイプの人が多過ぎるし、そういう教え方をしない所に大きな問題があると思えてなりません。門戸を広げ、新しい感覚を持った人をどんどん受け入れて行けば、私のようなタイプの奏者も珍しくはなくなるでしょう。

私は今回のこの演奏で、自分が琵琶を手にした最初の感覚をあらためて手に入れました。これはもう逃さない。人はどうであれ、私は琵琶の音色を世の中に響かすのが仕事であり、使命だと感じています。弾き語りも含めつつ、器楽分野をどんどんとやって、琵琶の音色の素晴らしさを聴いてもらいたい。唄ではないのです。あくまで琵琶の音色なのです。

芸術に携わる多くの先輩や仲間とこの夜を過ごせたことに乾杯!

和楽器 ブログランキングへ

先日稽古について書いたら、反応が沢山ありました。まあその反応を狙ったともいえますが、お前の言う通りという人もいれば、お前は判っとらんという意見もあり、それぞれの意見が皆、その人「らしいな」と思えました。

小さな島国でしかも、ほぼ単一の民族だけで歴史を継いで来たからでしょうか、日本人は多様なものを受け入れるということが苦手ですね。そういう精神的土壌が無いのでしょう。急激なグローバル化に、ある一定以上の世代の意識がまるでついて行ってない。時代の流れに乗れないその感性が、今の国や経済の状態をそのまま表しているような気がします。

日本人の代表的感性として「べき論」ということがよく言われます。何か一つのやり方を貫くことが美徳で、色々な選択をしようとせず、「かくあるべき」という考え方からどうしても抜けられない。邦楽のような超の付く保守的な世界では、まあお決まりの「これは◯◯ではない」などということが未だによく言われます。どんな邦楽や琵琶楽があっても、判断するのはリスナーですし、別に法律がある訳じゃなし自由だと思うのですが、どうしても自分の関わっているものとそれ以外を区別し格付けし、正統だの亜流だのと、「◯◯でなくてはならない」という排他的とも言えるような頑なな態度から離れることが出来ない。このままで本当に良いのでしょうか・・・・・?。

そしてまた体裁というものを整えないと落ちつかないのも大きな特徴ですね。琵琶は明治から大正にはそれこそ、30も40も流派会派があり、それぞれ宗家やら代表やらを名乗っていたそうですが、まあ今も「俺様一番」のような小さな村社会意識は相変わらずですね。

厳島神社にて

厳島神社にて

先のブログにも書いたように、私は「芸は手から手へ」というやり方がとても良いと思っています。しかしその他のやり方を認めないという姿勢はいただけない。CDやYoutubeを聴いて勉強するのは結構だし、独学だろうが何だろうが、良い音楽が出来上がればそれで良いのです。力のある人は、みるみるまに伸びて行くし、人が出来ないことをどんどんと実現して行きます。しかしながら、一人でやるにはかなりの感の良さや、様々なスキル、素養が必要なこともまた確か。独学で一流になるには並の力では到底出来ません。誰もが出来るというやり方ではないですね。

今の邦楽教育の問題点は、どういう人にも一律に同じ教え方をしようとする所だと思います。生徒それぞれの個性や能力を見極め個々に合わせて教え方や内容を変えることをしない。つまり先生側のスキルが時代に追いつかず、対応できていないのです。時代と共に変わることが出来ないものが衰退して行くのは世の習いですね。

いつも色々な事を教えてくれる江戸手妻の藤山新太郎師匠

師匠について稽古する事の良さはどんな所にあるのでしょうか。それは、形の上からでは見えないものを教えてもらえる事ではないでしょうか。例えば日本の土壌が育んだ深い感性、更には舞台上での所作の持つ深い意味、また技術的にはリズム感や、発声に必要な筋肉の動きetc.こういう事はなかなか見ているだけでは判りません。上辺を真似ていても、中身が判っていないと、応用も効かないし、自分の中で必然になって行かないので、結果的に余計な動きをしたり、俗にいう変な癖がついてしまう。当然の如くあるレベル以上には上達もしないし、いつまでやっても深まらないという訳です。武道などでも全く同じですね。

習う側も言われた事を一生懸命やっているだけでは、大して見えて来ません。、色々な面を考えて、試して練習しなければ、いくらやっても会得するものは筋肉痛位なものでしょう。がむしゃらにただやっているのは、やっている自分が満足しているだけです。筋肉痛から何を想い、何を考え、どう工夫して行くかが練習であり、稽古なのです。「練習とは只管考えること」だと私は思っています。けっしてフレーズを何百回も弾くことではありません。

古典として洗練された形を持ったものに関しては、師匠についての稽古は必須だと思います。例えば雅楽、平曲、能、長唄、こうしたものは、土台自体が今の時代の感性とは違うもので出来上がっている上、長い歴史の中で練りに練って仕上げられた洗練も、それにまつわる多くの英知も蓄積もあります。こうした古典は存在自体が文化なのです。それぞれに極めた師匠に習わなければ見えてこない。何故ならば現代人の感覚では推し量れないからです。

だから古典に関しては面と向かって稽古することは避けて通る訳にはいかないと私は考えています。独自の視点で古典を捉えることは賛成ですし、大いにやった方が良いと思っています。私もそうしてきましたが、やればやるほど自分の知らないことが多過ぎて勉強せざるを得ないのです。自分という小さな器ではとても捉えきれないものが古典にはあります。それだけの時間の蓄積と洗練があるということです。だからこればかりは「べき論」ということではなく、まず素直に習ってみることを勧めています。ただ自分に合う先生を選んで学ぶことがポイントですね。先生も自由に選ばせてあげなくては、せっかくの生徒の志はつぶれてしまいます。邦楽界では師匠を変わるということが相変わらず難しいのですが、こういう悪癖ははっきりと変えて行かないと、どんどんと有能な人材が去って行く行くだけだと思います。

平曲などは節を真似したところで何も見えてこ来ません。何よりも平家物語というものに対する深い研究・考察が無い限り、演奏出来る

ものではありません。平家物語に限らず古典をやるには音楽だけでなく、自ずと日本の歴史やその他の芸能にもそれなりに精通していなければ、中身が判りません。古典文学は古今、新古今などの和歌が下敷きになっていますし、平家物語にしても様々な古典が元にあります。「千手」の所など、雅楽の五常樂にひっかけたやり取りなども出てきます。能や歌舞伎は言うまでも無く、古典文学を知らなければ成立すらしません。つまり伝統芸能をやろうとするのなら、古典全体、歴史全体を把握しないと理解が出来ないのです。

もし「古典やってます」といいながら茶道も能も長唄もろく知らず、古典文学にも暗く、短歌も詠めないような「お師匠様」が居たら、そういう輩はいわゆる「もぐり」でしかありませんね。伝統音楽で先生稼業をやるからには、こうした日本文化や歴史には誰よりも詳しくて当たり前なのです。更に現代の生徒達に対し、西洋文化との比較もしてあげられる位でちょうどいい。ただちょっと技芸がお上手な程度では、習う生徒があまりにもかわいそう。CDでも聞いてた方がよっぽどましというもの。

薩摩琵琶は上記の古典とは少し違いますね。薩摩琵琶の中でも江戸時代に出来た正派は、また別の意味合いがあると思いますが、洗練という音楽的な発展が始まったのが事実上錦心流からですので、まだ100年程度の歴史しかないのです。錦は昭和以降、鶴田は70年代~80年代の創流ですから、多くの蓄積や英知云々というものとはまた別の新興の芸能です。こういうものと古典とごちゃまぜにしたら、日本音楽の本質は見えてこないのではないでしょうか。津軽三味線や太鼓も同じですね。古典のような姿をまとっていても現代のものと江戸時代以前の音楽では全くその質を異にします。

薩摩琵琶は他の古典芸能と違い、音楽学的な研究も始まったばかりで、まだ全然手を付けられていないといってもよい状態。これからもっと色んなやり方や視点、演奏家のアプローチがあって良いと思います。またその位でなければ琵琶楽の今後は無いと思います。

昨今は同性婚なども自治体が認めようとしていますが、世間はなかなかそう柔軟な感性を持つには程遠いでしょう。同性婚が良いかどうかは別として、やはり自分が生きてきた中で培われてきた感性からはみ出すものは受け入れがたい。しかし世の中は目まぐるしい勢いで変化して行きます。邦楽や琵琶楽の在り方も変わってきます。琵琶に対する視線も変わり、琵琶に関わる人の想いも変わり、稽古のやり方も変わって行くのは当然、必然なのです。

パンタレイ・諸行無常・万物流転など洋の東西別なく説かれているこれらの原理・法則は、古代ギリシャでも平安時代でも現代でも同じこと。伝統を繋げて行くには変わり続けるしかないのです。それが出来ないものは消えて行くしかないのです。何を変え、何を受け継いで行くのか???

さあ、邦楽はこれからどうする?

和楽器 ブログランキングへ

熊本の地震は大変な被害となってしまいました。とにかく今はあらゆる支援が迅速に行き渡ることを祈ってやみません。昨日になって知り合いと連絡が取れましたが、5年前の東北の震災に於いても、今回も報道やネットの情報が入り乱れ振り回されて、結局は何も出来ず鬱々とするばかりでした。音楽は直接的には無力かもしれませんが、こういう時こそ先ず我々が普段の日常を取り戻さなくてはと思います。私はいつものように素晴らしいと感じられる音楽を奏でること。これしかないだろうと思います。一日も早い復旧を祈るばかりです。

そんな中、先日は打ち合わせも兼ねてクリスタルデュオブレイズのお二人とゆっくり話をしてきました。その結果12月1日に近江楽堂で演奏会をやる事になり、私も微力ながら参加することになりました。詳細が決まりましたら、改めましてご報告させて頂きます。

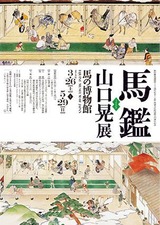

この日は昼間時間もありましたので、かねてから行きたかった、馬の博物館で開催されている山口晃さんの作品展「馬鑑」に行ってきました。

山口さんとは、カリブ海のクルーズで偶然一緒になったのですが、話していると以前私がお世話になった方と繋がっていて不思議な縁を感じていました。

作品はとてもユーモアに富んでいて、過去と現在が混在する楽しい作品が並びました。こういう自由な発想は、ありそうでない感覚で、見ている此方側の心を解放してくれます。添えられている言葉も片意地張らず、ふんわりとしてとてもいい感じでした。それにしても画力の高いこと!。

こんな時期ということもありますが、山口さんの時間を超越した作品を見ていて、「而今」という言葉が浮かんできました。「而今」とは今この時という意味で、道元禅師の正法眼蔵に出て来る言葉です。哲学的な言葉なので、私ごときが解説する訳にもいかないのですが、今この時を大事に生きるということは、今、現代社会の中でとても大切なことではないかと思います。

こんな時期ということもありますが、山口さんの時間を超越した作品を見ていて、「而今」という言葉が浮かんできました。「而今」とは今この時という意味で、道元禅師の正法眼蔵に出て来る言葉です。哲学的な言葉なので、私ごときが解説する訳にもいかないのですが、今この時を大事に生きるということは、今、現代社会の中でとても大切なことではないかと思います。

これだけ複雑で、且つ快楽を極端なまでに刺激し続ける社会は人類史上他に無いと思います。ネットをはじめあらゆる情報が飛び交って、もはや個人のレベルでは判断が付かない状態になっているような事は、これまで人類が経験していないのではないでしょうか。簡単に言えば人間がメディアに振り回されて生きているということです。

未来へのヴィジョンをしっかりと持つことはもちろん大事ですが、こういう時代こそ、自分を見つめ、今自分がなすべきことをしっかりと把握しないと訳わからないままに流されてしまいます。とにかく自分を取りまく物や情報から自分を守らないと!。私がいつも書いている肩書きやら格やらという幻想も同じく、自分の本来の動きを止めてしまうぶ厚い鎧でしかありません。

これからを担える若い世代がそういうもので目隠しをされ、振り回されている姿を見ると何とも心苦しい。またそんな中で頑張っている自分に酔ったり、褒められて有頂天でいたりしているのも、その場では気持ち良い快楽の中に居るのかもしれませんが、振り回されて自分を見失っているのと同じです。今を大事に生きる為にも、鎧も衣も脱ぎ捨てて、何物でもないあるがままの自分自身と向き合うことが大切ではないかと思います。

世の中天災人災あらゆる危険が常に隣り合わせ。何が起こるか判りません。被災地でも地震後に様々なことが起こっているようですが、人間とは残念ながら善意なだけではないのです。今回でも先ず支援を申し出る国もあれば、この機に乗じようとする国もあります。これら世界中からありとあらゆるものが押し寄せ、溢れる情報や物と共に自分を取り巻き、自分の歩くべき道がなかなかすっきりとは見えない。そんな時代に我々は生きているのです。現代社会では国内は勿論、海外からでも直接色んなものが飛び込んでくるので、小さな世界にのんびり居ようと思っても居られないのです。この社会情勢も何も、全て自分自身で判断し取捨選択をしなければなりません。何と煩わしいことか!!

道元禅師は後の世のことが見えていたのかもしれませんね。この多くのものに取り巻かれ、本来の自分を見失いつつある現代という時代を・・・・。でも私達はその中を確実に生きて行かなければならない。私は「今」を生き抜くことこそ現代の一番のキーワードのように思えるのです。

さて、この混迷の時代に琵琶の音をどんどん響かせるのが私の仕事。今週は21日に「日本橋富沢町樂琵会」の第2回目演奏会があります。今回は薩摩vs筑前~敦盛対決。筑前琵琶の平野多美恵さんをゲストに迎え、弾き語りをたっぷり聞いていただきます。

さて、この混迷の時代に琵琶の音をどんどん響かせるのが私の仕事。今週は21日に「日本橋富沢町樂琵会」の第2回目演奏会があります。今回は薩摩vs筑前~敦盛対決。筑前琵琶の平野多美恵さんをゲストに迎え、弾き語りをたっぷり聞いていただきます。

そして25日の月曜日には方丈記でも御一緒させてもらっている、映像作家のヒグマ春夫さんの「パラダイムシフトvol.77」で演奏します。今回は尺八の田中黎山君も緊急参戦となりました。

ここ5年程で樂琵琶ではそれなりに作品も残すことが出来ましたので、今年から薩摩琵琶に舵を切って行こうと思っています。今回は久しぶりに大型琵琶を手に初心に帰って、あの「Orientaleyes」の世界観でやろうと思います。

今を生き、そして次代を生きる。それは生涯変わらない私の指針なのです。これからが楽しみです。

和楽器 ブログランキングへ

昨日は、琵琶樂人倶楽部100回目「琵琶と文学シリーズ~建礼門院右京太夫と平資盛の恋」をやってきました。まあいつものように地味な会ではありました

が、久しぶりにお越し頂いた方や初めての方も居て、気軽な感じでやってきました。毎回静岡から新幹線で駆けつけてくれるTさんからは、今回はどうしても参加出来ないということで、電報とお電話を下さいました。ありがたい限りです。

Tさんよりの電報、海老と鯛の絵のコースターが10枚付いてました。

地味な会ではあるのですが、とにもかくにも皆様のお蔭です。これからはレクチャー色を増やしてやって行こうと思います。今後は前回のブログでも書きました「日本橋富沢町樂琵会」と並行して、レクチャーの琵琶樂人倶楽部、演奏の樂琵会という二枚看板で頑張ります。

いつもお越しの常連Mさんが取ってくれた演奏中の写真 琵琶でプロとして活動を始めて約20年。私はちょっと普通の琵琶奏者と違い、どんな仕事でもほぼ作曲込みで演奏の仕事をしてきましたので、本当に色んな仕事をさせていただきました。

琵琶でプロとして活動を始めて約20年。私はちょっと普通の琵琶奏者と違い、どんな仕事でもほぼ作曲込みで演奏の仕事をしてきましたので、本当に色んな仕事をさせていただきました。

薩摩琵琶はまだ歴史が浅く、流派の曲はあっても、いわゆる何百年も経った古典というものが無いのです。ほとんどの曲が古典文学を題材としてはいますが、皆大正から昭和に出来た曲ばかりなので、いわゆる新曲の類です。それらを守るだけではどうにもならない。どんどん作曲して行かないと時代に取り残されてしまいます。軍国時代の曲や忠義の心云々というような価値観の内容を歌っても誰も聴いてくれませんので、どんどん作曲して行かなくては演奏の場が無くなってしまいます。仕事にもなりません。また器楽曲は皆無なので、その分野はこれから私が作って行かなくてはいけない使命でもあります。

私のレパートリーは、スタンダードな弾き語りスタイルのものでも、作詞作曲共にオリジナル。その他の邦楽器や舞踊、演劇、洋楽器との共演などでも既成の曲がある訳ではないので作るしかないのです。という訳で作曲家の作品以外は全て自分が作曲した作品を演奏しているのです。

そういう事情で、塩高に頼めばどんなものにでも対応出来るという訳で、色々とこれまでご贔屓にあやかったと思っています。特に舞踊関係の舞台は活動の最初より毎年関わっていまして、舞踊のテーマや舞台の進行に合わせて作曲・編曲をしてきましたので、良い勉強をさせて頂きました。

こうして活動の節目を迎え、振り返ってみると作曲込みの仕事は自分から売り込んだわけではなく、最初からなぜかそういう仕事が舞い込んで来て、このスタイルが自然と出来上がったのです。まあ琵琶で活動するにあたって、与えられた運命のようなものですね。

クラシックやジャズのように業界全体のキャパシティーが大きければ、古典から現代まで曲があり、愛好者も多い。だから演奏がずば抜けて上手いというだけで充分に生活の糧になるし、仕事も山のようにあり、世界を市場として出て行けます。しかし琵琶のような超の付くマイノリティーの楽器・ジャンルでは、マーケット自体が全く無いので、自分でマーケティングからプロデュース、作編曲、広報や営業活動まで全部やらないと、とても生活の糧にはなりません。簡単に言うと仕事が発生しないのです。

私も最初はそんなことを考えてもみなかったし、上手に成ればよい、とただそれだけだったのですが、どういう訳か、最初から色んなものを求められ、何かの「はからい」なのか、生活の糧にする術を身に付けさせられたのです。

特に日舞の花柳面先生と、数多くの仕事をさせて頂きましたが、先生から舞台の話が来た時点で、すでに作曲をすることが前提になっていて、舞台全体を作って行く形で関わるようにやってきました。だから1曲1曲でなく、舞台全体をプロデュースして行くという感覚は面先生からの影響が大きいですね。今になってみると実にありがたい。正に現代に於いて琵琶人として生きるように導かれ、生かされて来たとしか思えないのです。

節目にはこうして我が道を振り返るのも良いですね。やはりいつもうそぶいているように「生かされている」ということに尽きます。我が道を今生でこうして歩んで行けることに「ありがとうございます」というしか言葉がありません。

さて21日には第2回目の「日本橋富沢町樂琵会」があります。筑前琵琶の平野多美恵さんをゲストに「敦盛対決」をやりますので、是非是非お越しください。富沢町の小堺化学KCIビルの地下1階MPホールスペースにて、19時00分開演です。

そして25日にはヒグマ春夫さんの映像作品に、久しぶりに大型塩高スペシャルで挑みます。こちらは19時30分開演。会場となるキッドアイラックアートホールは、今年で閉館だそうですので、この機会をお見逃しなく!。久しぶりにバリバリの即興で暴れます。

時々振り返ると色々見えてきますね。こういう余裕もないと、前に進めません。まだまだやりたい事が沢山あるのです。

和楽器 ブログランキングへ

今年はちょっと天気に恵まれませんでしたが、なんだかんだ言ってお花見をたっぷり楽しみました。こうして花を愛で、仲間と語らい、呑み、一緒に過ごすことが出来るというのは本当に幸せなことですね。

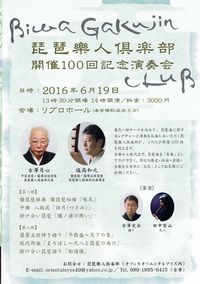

そして今月はお祝いが一つ。お蔭様で毎月開催している琵琶樂人倶楽部が、この4月13日の会で開催第100回目となるのです。こちらもまことに幸せなこと。小さな会とはいえ、何しろ100回。よくぞここまでやりました。勿論これからも続いて行きますが、先ずは節目を迎えられたことが嬉しい限りです。

作:鈴田郷 琵琶樂人倶楽部の看板絵

2007年の秋に始めた琵琶樂人倶楽部は、琵琶楽の多様で豊かな音楽を紹介すると共に、歴史の中でどのような変遷を辿って来たかを知ってもらうべく立ち上げた会です。2005年辺りから「こんな会をやってみたい」と思っていて、琵琶制作の石田克佳さんなんかにも相談していたのですが、2007年の春頃になって古澤月心さん(当時は錦城さん)から声がかかり、古澤さんが薩摩四弦と平家琵琶、私が薩摩五弦と樂琵琶を担当し、それぞれの琵琶の歴史のレクチャーをするということで話が決まりました。

2007年9月号邦楽ジャーナル

2007年9月号邦楽ジャーナル

すぐさま名曲喫茶ヴィオロンのマスターに掛け合って、先ずは2007年の11月から2008年の12月までの毎月の第2(または第3)水曜日を抑え、且つ毎月のテーマも1年分一気に全てを決めて発足したのです。我ながら素早い仕事でした。邦楽ジャーナルにも発足の時には記事に取り上げて頂きました。

私がまだ協会や流派と関わっていた頃、15,6年前の琵琶界は全てに於いて曖昧で、薦田治子先生のような研究者もまだ表立って活動しておらず、とにかく趣味人の集まりのような有様でした。その中で最先端を行くT流の先輩に、「なぜ数十年しかたっていない流派の曲を古典というのですか」と尋ねても、うやむやにしか答えない。更に20代30代の若手が「古典をやっています」と言い出し、先生方もそういうことに対し何も言わない。そんな状態でした。私自身はすでに各大学などで特別講座やレクチャーコンサートをやっていましたので、そんなアカデミックな場に於いては、70年代から80年代に創流した流派の曲が「古典」などと言っても、音楽史としても音楽学的にも、とても通用しないし、シェーンベルク、バルトークと同じ時代の音楽が、国家として世界一長い歴史を誇る日本の古典音楽になってしまったら、長唄、能、平曲、雅楽の位置づけすらあやふやになってしまう。もし世界の大学でレクチャーしたら、いい笑いものになってしまいます。

以前書いていただいた私の演奏姿

以前書いていただいた私の演奏姿

これでは本当に琵琶楽が崩壊すると思っていたので、それじゃあ自分で啓蒙活動を始めるしかないか、ということで古澤さんと二人で毎月やってきたのです。私が琵琶楽の古典・近代・現代という区分を色々な所で発言したせいかどうか判りませんが、最近やっと、何でもかんでも古典などという安易な発言も少なくなってきましたが、これからも積極的に発言して、琵琶楽の歴史と豊饒な文化をもっと多くの人に判ってもらうように活動して行こうと思っています。

長唄や能などは、その辺が辺りがしっかりしていて、研究者も多く、音楽そのものは勿論、古典としての学問的環境が整っているのです。どれが新作でどれが古典なのか、明確な線引きも出来ている。こうしたことは琵琶楽に於いても、今後とても大事な部分になってゆくと思います。

現代は、私のような無名の者のCDですらネット配信で海外に販売されていて、外国に於いても気軽に聴くことが出来る時代です。これから海外の人で琵琶楽に興味を持つ人もどんどん出て来るでしょう。海外の大学でも琵琶楽を講義するような機会が増えて行くと思います。またそういう海外に発信する研究者もどんどん増やしていかなければなりません。ドメスティックな狭小な視野でしかものを見ないような感覚はこれから通用しない。今はまだあまりにも内向き過ぎる。邦楽の中だけでなく、邦楽以外のジャンルとの比較文化論や音楽史の分野を整備して、外に向かって琵琶楽の多様な素晴らしさを発信して行くことが、琵琶楽を次世代へと伝えて行くことに繋がると思います。

井之頭公園水面の桜

まあこんな想いを持って始めたのですが、琵琶樂人倶楽部をやりながら私も古澤さんも数多くの演奏会に恵まれるようになりまして、大変順調に回を重ねて行きました。本当に色々なテーマで琵琶の多様な魅力を紹介してきましたが、琵琶樂人倶楽部はレクチャーがほとんどで演奏会ではないので、100回を迎えるこの時を良いきっかけとして、気軽に演奏をたっぷり聞いてもらう会、「日本橋富沢町樂琵会」を今年から発足させました。これからはレクチャーの「琵琶樂人倶楽部」、演奏の「日本橋富沢町樂琵会」の二本立ててやって行こうと思います。

先ずは第100回目「琵琶と文学シリーズ~建礼門院右京の太夫 平資盛との恋」

4月13日午後7時30分開演です。是非是非お越しください。

そして開催100回を記念しまして、6月19日参宮橋のリブロホールにて、記念演奏会を開きます。

ホールと言いまして

も、60名くらいがキャパのこじんまりとした音楽サロンです。お気軽に、お越し頂ければありがたいです。此方は今までの軌跡を話ししながら演奏中心でやります。

永田錦心生涯の目標、「琵琶を芸術音楽にするのだ」。私もこの言葉を胸にこれからも精進して行こうと思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。

日本橋富沢町樂琵会にて、

日本橋富沢町樂琵会にて、

こんな時期ということもありますが、山口さんの時間を超越した作品を見ていて、「而今」という言葉が浮かんできました。「而今」とは今この時という意味で、道元禅師の正法眼蔵に出て来る言葉です。哲学的な言葉なので、私ごときが解説する訳にもいかないのですが、今この時を大事に生きるということは、今、現代社会の中でとても大切なことではないかと思います。

こんな時期ということもありますが、山口さんの時間を超越した作品を見ていて、「而今」という言葉が浮かんできました。「而今」とは今この時という意味で、道元禅師の正法眼蔵に出て来る言葉です。哲学的な言葉なので、私ごときが解説する訳にもいかないのですが、今この時を大事に生きるということは、今、現代社会の中でとても大切なことではないかと思います。

さて、この混迷の時代に琵琶の音をどんどん響かせるのが私の仕事。今週は21日に「日本橋富沢町樂琵会」の第2回目演奏会があります。今回は薩摩vs筑前~敦盛対決。筑前琵琶の平野多美恵さんをゲストに迎え、弾き語りをたっぷり聞いていただきます。

さて、この混迷の時代に琵琶の音をどんどん響かせるのが私の仕事。今週は21日に「日本橋富沢町樂琵会」の第2回目演奏会があります。今回は薩摩vs筑前~敦盛対決。筑前琵琶の平野多美恵さんをゲストに迎え、弾き語りをたっぷり聞いていただきます。

琵琶でプロとして活動を始めて約20年。私はちょっと普通の琵琶奏者と違い、どんな仕事でもほぼ作曲込みで演奏の仕事をしてきましたので、本当に色んな仕事をさせていただきました。

琵琶でプロとして活動を始めて約20年。私はちょっと普通の琵琶奏者と違い、どんな仕事でもほぼ作曲込みで演奏の仕事をしてきましたので、本当に色んな仕事をさせていただきました。