先日、星川京児さんのお葬式に行ってきました。

一噌幸弘さんの笛が鳴り響く中、星川さんの棺が旅立つ所では何とも言えない気持ちになりましたが、生き残るのも旅立つのも、またそれぞれの運命。これもはからいなのでしょうね。

1st 「orientaleyes」

1st 「orientaleyes」

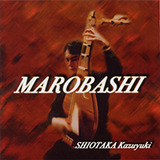

これは私の1stアルバム。14年前にリリースしたものですが、何時もネタにしている「T師匠と同じ音がする」という言葉は、星川さんがこのCDの最初の音を聴いて言ったのです。これは今での私の一番のお気に入りの作品でもありますが、本当に鋭く、且つ暖かい言葉を常に投げかけてくれました。 前のブログにも出した2ndアルバム「MAROBASHI」では「やはり声はT流。血は争えないと見える」と評して、声や唄い方もよく似てると言われました。嬉しいんだか怒られているんだか・・??

前のブログにも出した2ndアルバム「MAROBASHI」では「やはり声はT流。血は争えないと見える」と評して、声や唄い方もよく似てると言われました。嬉しいんだか怒られているんだか・・??

星川さんは、一緒に居ると常に周りを楽しくさせてしまう人でしたが、そのエネルギーに触れていたことが、そのまま私のエネルギーになっていたんでしょうね。

今になって星川さんの数々の言葉が私の中に次々と甦っています。その言葉一つ一つに導かれて今ここに在るのかな、なんてことを思っています。

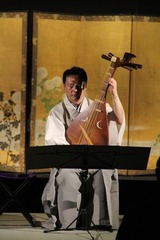

私は、どうにかこうにか今迄まあまあ順調に活動を重ねさせてもらいました。別に売れた訳でも何でもないですが、こうして琵琶を生業として生きて行けることはありがたいことであり、支えてくれた星川さんのような先輩達のお蔭でもあり、また運が良かったと思っています。私の演奏や舞台を観て、お客様は何かを感じ、想いを持って帰ってくれただろうか。星川さんのような影響力はないとしても、私も舞台人の端くれ。舞台を観た人が、何かをつかんで想いを持って帰って頂けたのだったら嬉しいですね。

舞台は観る人、演者スタッフなどなど関わる人すべてにとって異空間であり、特別な時間です。もっと言えば舞台とは一つの命であり、舞台が終わるとはある種の死でもあるのかもしれません。観客にとって舞台が終わるということは、今まで目にしていた実態が消え去り、自分の中に想いや感動だけが残るということです。心の中だけにその舞台は遺こされ、その想いをま

た自分の人生の中に刻み明日を生きて行くのです。

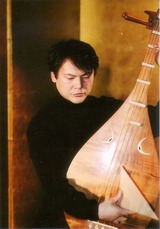

30代の頃、かつて日暮里にあった邦楽ジャーナル倶楽部「和音」にて

考えてみれば星川さんとの出会いは舞台の始まりであり、今その舞台の幕が下りた、ともいえます。上の写真の頃、私は琵琶奏者としての第一歩を歩み始め、その頃星川さんと出会った事を思うと、一つの舞台が今終わったのだと思えて仕方がないのです。もう本人の実態は無くなってしまいましたが、想いや言葉が遺され、その言葉が私の明日の活動の糧になって行く。つまり星川さんの肉体的な死は、私の次の舞台への序章とも言えるのかもしれません。

まだ元気だったころの母と

まだ元気だったころの母と

先日亡くなった母も多くの言葉を遺してくれました。私は、「親というものは有難いものだ」と亡くなってから想う親不孝者ですが、涙も乾かぬままに葬儀を終え、仏壇の中を整理していたら一枚のメモが出てきました。母は最期の数年寝たきりで、会話も出来なくなっていましたので、多分この写真の頃、まだ少しは動ける時に書き遺したようです。穏やかという言葉が一番似合う母らしい言葉が最後に遺りました。

「元気で長生きして下さい。また会いましょう」

遺された言葉は深く心に刻まれるのです。

五月の風はまた一人大切な人を連れて行ってしまった。

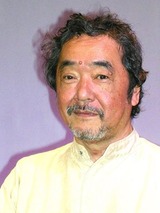

私の琵琶奏者としての活動の最初から、ずっと暖かいアドバイスを送ってくれていた、音楽プロデューサー星川京児さんが亡くなりました。

星川さんは民族音楽のプロデューサーとして世界中を巡った方なので、とにかくそのお話が面白かった。邦楽では鶴田・横山両先生のレコーディング秘話や、クラシックやジャズ、民族音楽の裏事情。アラブ圏での珍事等々、シルクロードオタクの私としては、とにかく興味深いお話ばかりで、いつお会いしても楽しい人でした。 とにかく星川さんの知識はあらゆる分野に渡って詳しく、歩く百科事典という風でしたね。

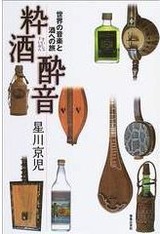

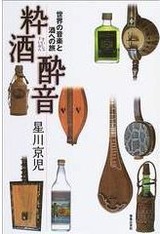

一時期、星川さんと奥様がやっていたお店「アノマ」では、なかなか手に入らない中国茶と、世界中のお酒と旨いもんをたらふく頂きました。この本は、星川さんが色々な国でのお酒にまつわるエピソードをまとめた本で、今も時々読み返しては楽しんでます。実に星川さんらしいなと思っていましたが、これも一つの想い出になってしまうんですね・・・・。そういえばアノマではライブも一度やらせてもらったな~~~。

一時期、星川さんと奥様がやっていたお店「アノマ」では、なかなか手に入らない中国茶と、世界中のお酒と旨いもんをたらふく頂きました。この本は、星川さんが色々な国でのお酒にまつわるエピソードをまとめた本で、今も時々読み返しては楽しんでます。実に星川さんらしいなと思っていましたが、これも一つの想い出になってしまうんですね・・・・。そういえばアノマではライブも一度やらせてもらったな~~~。

がんの治療中ということは知っていましたが、今訃報を聞くなんてことは全く想定外のことでした。

星川さんが治療を始めてからお会いする機会も少なくなったのですが、「なってるハウス」というライブハウスで演奏している時にひょっこり来てくれて、私が一杯勧めると、「今は酒は呑めないんだ、でも必ず復活するよ」なんて言っていたのも、つい最近のように思えて仕方がないです。私が関西のツアーに出ている時にも、大阪の地下街の串カツ屋で一杯やって行こうかな、と思って店に入りかけたちょうどその時、星川さんから「星川です。まだ生きてるよ」なんて電話が入ったこともありました。何だか想い出ばかりが浮かんできます。

星川さんと出逢ったのは、T師匠を通じてでした。師匠が鶴田先生と一緒にレコーディングした時も星川さんがプロデュースを担当したそうで、当時若手と言われていた私に、その時のエピソードをアドバイスも交え話してくれたのが最初でした。まだ私は30代でこんな顔してました。「はねっかえり」という言葉がありますが、まさにそんな時代でした。

時々ブログでも使うネタですが、私の1stアルバムを聴いたとたんに星川さんから「T師匠と同じ音がしている」と評して、褒めながらも活を入れてくれたのは忘れられません。以来私が出すCDには多くのアドバイスとCD評を邦楽ジャーナルに書いてくれたのが、本当にありがたかったです。そして「色々大変だろうが、苦しくともCDはどんどんと出せ。止まってはいけない」と言われたこともしっかりと耳にこびりついています。

まだ63歳。樂琵琶での成果を近々まとめて聴いてもらおうと思っていただけに、本当に残念でなりません。

星川さんに邦楽ジャーナル誌上にレビューを書いてもらった2ndアルバム

こうして私の周りの先輩達が旅立ってしまう度に、私はこうした人たちに生かされていたんだな、と思います。もっと生きている内に気づけよ!と思うのですが、いつもいつも亡くなってから改めて首を垂れるばかり・・・。

両親は勿論のこと、ジャズギターの沢田俊吾先生、カンツォーネの佐藤重雄さん、尺八の香川一朝さん、H氏、そして星川さん・・・。皆さんが居たからこそ今の私があると思います。

星川さん、もう一度ゆっくり呑みたかったですね。

ご冥福を。

5月は本当にさわやかな季節ですね。5月は毎年演奏会がぐっと増えて行く時期で、秋と共に5月6月は、私にとって演奏会シーズンなのです。先日も小山台会館にてレクチャーをやってきましたが、季節が良い事もあったのでしょう、小さな会場ながら100名近い御予約を頂き、盛会となりました。

そしてまたこの5月の風には別の想いもあります。私の両親はこの5月の風に乗って共に旅立ってきました。普段から穏やな父母でしたが、二人共に眠るように静かに、さらりと旅立って行きました。80年程の使命を全うし、この風と共にさわやかな気分で旅立ったことと思っています。

私

はこの体を両親から受け継いだわけですが、一番受け継いだのは、両親から吹き来る風だったと思います。仏教でも禅風といって、師匠からの教えを風と表現するようですが、まあ私の場合はその風を「愛」という言葉に置き換えるのが一番でしょうね。年齢が行けばいくほどに、「愛」は何にも勝る人間の持つ能力だと思うようになりました。現代の社会は「愛」の力を見失っているのかもしれませんね。武器よりも、お金よりも勝るエネルギーは「愛」ではないのかな????。

「風」は私の中の大きなテーマです。風をモチーフにした作品も、薩摩、樂琵琶両方で沢山作りました。風に乗って軽やかに時代も国境も越えて行くような音楽は好きですね。風土や歴史を感じさせながらも、しきたりや格式に囚われずにいつの時代でも、どんな国に行っても響くような音楽が理想です。そんな意味で筝曲の「みだれ」や「春の海」などはやはり名曲だと思います。時代を越え、多くの人に聴かれる音楽は、何処までも風に乗って伝えられ、受け継がれて行くと思います。けっして組織の力などではないですね。

「風」は私の中の大きなテーマです。風をモチーフにした作品も、薩摩、樂琵琶両方で沢山作りました。風に乗って軽やかに時代も国境も越えて行くような音楽は好きですね。風土や歴史を感じさせながらも、しきたりや格式に囚われずにいつの時代でも、どんな国に行っても響くような音楽が理想です。そんな意味で筝曲の「みだれ」や「春の海」などはやはり名曲だと思います。時代を越え、多くの人に聴かれる音楽は、何処までも風に乗って伝えられ、受け継がれて行くと思います。けっして組織の力などではないですね。

社会というものがある以上、必ずそこには「俗世」という人間が作り出した有象無象の色分けや幻想があるもの。人間を救うはずの宗教の中にも、伝統芸能の世界にも・・・・。しかしそんなものに振り回されていたら、美しい音は大して聴こえません。そんなものに目を奪われていたら、本当の姿も眼差しも見えません。

肩書きも価値観も時代によって、国によって全く違うものです。そんな小さな世界の重苦しい鎧を着ていたら、風に乗るどころか地べたにしがみついているしかないでしょう。アンティゴネーの瞳のように国境や法律、そして時代さえも飛び越えて渡り行くには、音楽そのものだけでいい。かの北大路魯山人は「芸術家は位階勲等とは無縁であるべきだ」といって人間国宝の要請を二回も断ったそうですが、だからこそ彼の芸術は今尚多くの人に支持されているのでしょうね。身軽な姿でなくては!!。

結局人間は最後には「想い」だけの存在になるのではないかと思うのです。肉体はいつか滅びるし、格も階級も、そんな鎧を着たまま旅立つのは、結構しんどいものです。物事に形があるのは必然だと思いますが、受け継がれるのは「想い」のみではないでしょうか。形を受け継ごうとすれば、ただ形骸化ばかりが進み、「想い」はどこかへ行ってしまうのが世の常です。「想い」を受け取らない限り受け継ぐことは出来ないだろうし、その「想い」を受け継げば形はむしろ、どんどん変わってゆくのが当然ではないでしょうか。「想い」を受け継いだ者がまた新たな命を生み出し、人も社会も動かして行く。こうしてその「想い」は風のように制限なく広がって行く。そう思えてなりません。

2009年ウズベキスタンタシュケントの旧市街にて。 ツアーメンバーと

幸い私には素晴らしき仲間達が居ます。何者にも囚われない、純粋で、何時もワクワクした心を持った仲間が居るからこそ、今の私があるのです。最近も、私には無い才能と感性を持ったアーティストに出逢いました。5月の風が運んでくれた出逢いだったかもしれません。夏に成果を見せます。乞うご期待!!

俗世に囚われる事無く、大きな世界に羽ばたいて行けるか、私は今その岐路に立っている。今こそ私本来の仕事をする時に来ていると思っています。

「Think of nothing things, think of wind」

ちょっとご無沙汰してしまいました。GWの頃は結構時間が合って、ぶらりぶらりとしていたのですが、急に用事が立て込んで、やっと一段落付きました。これからまた忙しくなりそうです。

琵琶奏者というものは世の中のおめでたい時期には大概仕事が無いもので、クリスマスや正月に加え、GWもいつものんびりしてます。これが6月に入るころから猛烈に演奏会が増え、きりきり舞いするのが常なのですが、今年もそろそろ怒涛の演奏会ラッシュが始まります。

琵琶のこれまでの曲は主人公が死んでゆく話ばかりでしたから、早いとこ画一的な内容から脱却し、音楽的な豊かさを創ってゆけるかどうか。琵琶楽の今後はここら辺にかかっていますね。ぜひ正月に仕事をしてみたいもんです!!。私はとにかく愛を語り届ける琵琶楽をどんどん創ってゆきたいのです。

もうちょっと前のネタですが、GWは丸の内でやっている「ラ・フォル・ジュルネ」に行ってきました。今年も素晴らしい若き才能に巡り逢うことが出来、心が豊かになりました。ケレンのない無垢な魂というものは素晴らしいですね。

「ラ・フォル・ジュルネ」に選ばれるくらいの人はかなりのレベルなのだと思いますが、皆さん20代であれだけの技術と表現力があるというのは素晴らしい。聴いた中ではピアノの矢島愛子さんの演奏が耳に残っています。オールスクリャービンプログラムで、かなり研究した様子が聴こえて来ました。全ての曲を暗譜し、真摯に曲に対峙している姿は聴きごたえがありましたね。また聴きながら自分の演奏も振り返り、色々と勉強にもなりました。

ジャズなんかでもそうですが、世界的には実力ある若手がかなり出て来ていると思います。飛び抜けた存在はそう多いとは思いませんが、全体のレベルは高くなっているのではないでしょうか。まあ邦楽は別として・・・・・。ヨーロッパ、特にオランダは国全体でジャズに力を入れているようで、かなりハイレベルの若手が出て来ていますね。ジェシ・ヴァン・ルーラー、マーチ・ジン・イターソン。イギリスだったらマーティンテイラー、またスウェーデン出身のウルフ・ワケーニウスという凄腕の方も大活躍しています。最近は本当に綺羅星のごとく素晴らしい技術と感性を持ったプレイヤーが出てきていますね。

日本でもクラシックでは期待の若手が何人も居ます。技術も感性も素晴らしいし、これからが本当に楽しみです。ただ日本の現状は、アマチュアとプロの境が無く、リスナーも厳しい目で見る人は少ないですね。これでは演奏家が育ちにくい。リスナーも含め、これからの音楽家を育てる社会的な土壌、日本人全体の芸術的な感性がもっともっと豊かになってゆくことを期待するばかりです。

以前東保君と一緒に出た演奏会

以前東保君と一緒に出た演奏会

私は、頑張っている後輩達には「とにかくライブハウスを抜け出せ」と言っています。ライブハウスは、独特の魅力もあるし、ライブハウスでしか成立しない世界も音楽もあると思います。そういう場所での演奏も良い体験ですが、ジャンルを超えて多くの人に認められてゆくには、やはりライブハウスでやっているだけではどうにもなりません。若き才能は小さな所に留まっていたら厳しい意見ももらえないし、大きな世界が見えてこない。あえて厳しい環境に立ち、自ら向かって行くようでないと、音楽が小さくこじんまりとしたものに成ってしまう。仲間内というぬるま湯の中に居たら、せっかくの可能性も閉じ込められてしまう。もっともっと飛び出して、羽ばたいて欲しいのです。

最近私の仲間ではウッドベースの東保光さんがかなり頑張ってますね。民俗学的な視点を持ってオリジナルの楽曲を書き上げてなかなかに旺盛な活動を展開しています、この程やっとライブハウスではなくホールでの公演を実現します。5月15日武蔵野芸能劇場でやるそうです。

http://hikarunews.exblog.jp/24192324/ 是非興味のある方行ってみて下さい。

邦楽でも素晴らしい若手は居ると思います。ぱっと思い浮かんだだけでも中島裕康君がやっている邦楽四重奏団はじめ筝や尺八には有能な連中が居ますね。しかし中には音楽的レベルよりも、活動の方に目が奪われて、音楽よりも活動する事に酔ってしまっているような人も結構見受けられます。舞台人として演出は大事だと思いますが、ノリノリで踊りながら弾いても、派手な衣装や化粧をしても、とにもかくにも自分の音楽を奏で、聞いてもらわない限り、音楽家としては認められません。古典でも新作でも、自分の音楽として舞台で演奏できるかどうか!!。ぜひ若手の方々にこそ、売れる音楽よりも魅力ある音楽を演奏してもらいたいですね。

晴海埠頭から出港まじかの客船と武相荘(HPより写真を転載)

GWには色々な所に行ってリフレッシュしてきました。ときどき行くのですが、先日も晴海ふ頭に行って初夏の風を感じ、白洲二郎・正子の武相荘にも行ったりしてのんびり英気を養ってきました。自然の緑や広い海に囲まれていると気分も穏やかになりますね。自分の持っている世界が世の中の全てではない、とは判っているつもりでも、いつしかその小さな世界に囚われてしまうのが人間というもの。だからこそ時々音楽人塩高ではない、ただの一人間として存在し、一番「素」になれる所に身を置くことはとても大事なのです。

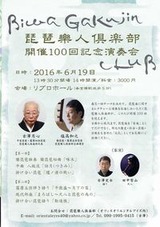

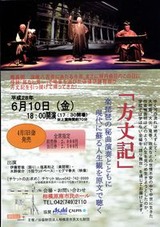

さて、琵琶樂人倶楽部の開催100回記念演奏会も来月に迫りました。その他相模原南市民ホールでの「秘曲で語る方丈記」の公演もあります。

初夏の風に乗って、気分もぐっと盛り上がってきました。

今月からは小さな会やレクチャーが目白押し。ありがたいことです。

琵琶楽をもっと豊かなものにしたい。哀れや悲しい情念の物語ばかりでなく、聴いている人が笑顔になり、愛に満たされ幸せになるような曲を創りたいですね。何故今まで無かったのでしょう・・・・これだけ魅力的な音色を持っている琵琶はもっともっと発展するべきだと思うのです。

休暇はオワリダ!

暖かくなりましたね。外はもう新緑に溢れ、眩しいほどに生命の息吹を感じさせてくれます。この時期はすっかり花粉の心配も無くなり、一応語り物をやる身としては、存分に声を使うことも出来るし、街が緑に囲まれて、暑くも無く寒くも無く実に気持ち良いですね。

私の住む杉並は、とにかくイベントお祭りが一年中目白押し。特に若き日20年に渡り住んでいた高円寺は年々街全体がパワーアップしていて、今では大イベントが年に4つもあります。先日も大道芸フェスがあったばかり。凄い人出でした。名前の通りびっくりする芸からクスクス笑ってしまうもの迄、たっぷり楽しんで来ました。それにしても活気なんて言葉では表せない程に高円寺パワーは凄まじい。こういう街に導かれて住んでいたのも何かの縁ですね。

私の住む杉並は、とにかくイベントお祭りが一年中目白押し。特に若き日20年に渡り住んでいた高円寺は年々街全体がパワーアップしていて、今では大イベントが年に4つもあります。先日も大道芸フェスがあったばかり。凄い人出でした。名前の通りびっくりする芸からクスクス笑ってしまうもの迄、たっぷり楽しんで来ました。それにしても活気なんて言葉では表せない程に高円寺パワーは凄まじい。こういう街に導かれて住んでいたのも何かの縁ですね。

そして現在の我が街阿佐ヶ谷もジャズの街として、七夕祭り以外に大きなジャズフェスがあり、ここ数年私も参加しているのですが、この他にも小さなイベントが色々とあります。そのまたお隣り荻窪にはクラシックの音楽祭があり、これもまた盛り上がるのですよ!。という具合で、もう中央線沿線界隈は年がら年中週末毎に人が満杯状態なのです。

ロック、ジャズ、クラシックと音楽が密接に関わり、街それぞれにそれぞれの音楽があり、一年中にぎわっているというのが素晴しいですね。この辺りは正にオールジャンルな音楽の都と言えるでしょう。正に私が住むに値する街だと思っています。こういう街や地域は他にはありえませんね。

前のブログでも書きましたが、今年は薩摩琵琶の演奏が多くなりそうです。私の5,6,7月は毎年演奏会がお祭りの如く目白押しで飛び回っているのですが、今までのレパートリーを更にブラッシュアップさせて、とにかく舞台全体を見据えてプログラムを作りたいと思っているので、今はソロ(器楽・弾き語り)とデュオの曲の見直しと、新たな作曲のことが頭から離れません。

これまで色々とやって来て、自分なりに充実した活動が出来たかな、とも思うのですが、私の行く道はまだまだ先があると感じています。だから何か一つ成果が出ても、だから常にNext Oneへと思考が向いてしまうのです。いつかはどこかに辿り着くのかもしれませんが、今はただ歩むのみ。こういう小さな方向転換も、普段から色んなことを考え考え模索して、それらが期を熟して新たな展開として具体的になって来たということです。

そんな新たな展開の為には、色々なものに触れ、多くの人と会い、話し、あちこちへに出歩いていることが私にとって発想の大きな糧となります。よく散歩しているのも、食べ歩いているのも、皆どれもが明日の舞台に直結している言ってもいいですね。とにかく一つ一つ実体験してこそ想いが湧き上がるというもの。勿論、感動もあればその反対もありますが・・・・。

そんな新たな展開の為には、色々なものに触れ、多くの人と会い、話し、あちこちへに出歩いていることが私にとって発想の大きな糧となります。よく散歩しているのも、食べ歩いているのも、皆どれもが明日の舞台に直結している言ってもいいですね。とにかく一つ一つ実体験してこそ想いが湧き上がるというもの。勿論、感動もあればその反対もありますが・・・・。

先日もあるトリオのアンサンブルを聴きいてきました。3人共立派なキャリアをお持ちで、オケなどで活躍しているようでしたが、二重奏や独奏では正直とても聞けたものではありませんでした。中途半端に手慣れてしまったのか、常に謙虚な姿勢で音楽を学ぶということをいつしか忘れてしまっているのでしょうね。残念だったと同時に思わず我が身を振り返りました。

かと思えば、先日Youtubeで観たオーディション番組に出ていた少女の歌にはもうびっくり。アリアを歌っていたのですが、聴いていて涙が出てきました。久しぶりに歌声で心が震えましたね。ああいう飛び抜けた才能を目の当たりにするととても幸せな気持ちになります。そういうものも体験できるのも現代という社会です。

こうして日々色々なものに接することで、想いも膨らみ、我が道も見えてきます。日々の感動がいかに自分を豊かにし、また新たな発想と音楽を生み出して行くか・・・・・。音楽は日々を生きることと同じですね。少なくともこういう姿勢でなければとても音楽は続けていられません。

日常には驚きや感動が満ちています。と同時に自分を振り回すようなネガティブな言葉や出来事も数多い。現実はなかなか厳しいものです。そういう中で音楽は生まれ奏でられているのです。だから清濁溢れる現実としっかり向き合わないことには、音楽は作れません。

ここ何年か樂琵琶に専念していたおかげで視野が大きく広がりました。薩摩琵琶では体験できない舞台を沢山経験しましたし、シルクロードへの想いが形になって行くのは実に楽しく、新たな仲間も増えました。

ここ何年か樂琵琶に専念していたおかげで視野が大きく広がりました。薩摩琵琶では体験できない舞台を沢山経験しましたし、シルクロードへの想いが形になって行くのは実に楽しく、新たな仲間も増えました。

また今迄のCDが全てネット配信されたことで、ターゲットが世界に広がったというのは良いことだと思っています。業界や自分の周りの知り合いなど小さな村社会に目が行っている内は、仕事にもならないし活動は広がりません。大きな世界に身を置いて、初めて見えるものがあります。そうやって世界を見てみると、薩摩琵琶の音色は実に魅力的。他には絶対にない音色であり、パーカッシブな奏法もかなり個性的です。特に私の琵琶は低音から高音までのダイナミックスが大きい。そのダイナミックな音色と演奏を世界に向かって弾いて行こうという訳です。

そして私は永田錦心のスローガンと同じく「民族音楽ではなく、芸術音楽」として演奏して行きたいので、芸術音楽として聞いていただくためには、何よりも楽曲が受け入れられる内容であり、且つクオリティーが高いこと、そして演奏がずば抜けて素晴らしいことも大切です。上手なんて程度では駄目。ずば抜けて凄くなければ琵琶のような珍しい楽器は浸透して行きません。ジミヘンやヴァン・へイレンクラスのインパクトを持っていないと、世界では新しい音楽として注目されないでしょう。せいぜい珍しい民族音楽止まりです。

その上でどうプロデュースするのか。そこが大事ですね。私はエンタテイメントにはしたくない。あくまでアートとして聴かせたい。楽しかったという感想も勿論有難いのですが、それだけでは終わらない、もっと深いものをリスナーの心に残したい。

大それた望みとも言えますが、望みは大きくなくちゃ。

今年も面白くなりそうです。

1st 「orientaleyes」

1st 「orientaleyes」 前のブログにも出した2ndアルバム「MAROBASHI」では「やはり声はT流。血は争えないと見える」と評して、声や唄い方もよく似てると言われました。嬉しいんだか怒られているんだか・・??

前のブログにも出した2ndアルバム「MAROBASHI」では「やはり声はT流。血は争えないと見える」と評して、声や唄い方もよく似てると言われました。嬉しいんだか怒られているんだか・・??

まだ元気だったころの母と

まだ元気だったころの母と

一時期、星川さんと奥様がやっていたお店「アノマ」では、なかなか手に入らない中国茶と、世界中のお酒と旨いもんをたらふく頂きました。この本は、星川さんが色々な国でのお酒にまつわるエピソードをまとめた本で、今も時々読み返しては楽しんでます。実に星川さんらしいなと思っていましたが、これも一つの想い出になってしまうんですね・・・・。そういえばアノマではライブも一度やらせてもらったな~~~。

一時期、星川さんと奥様がやっていたお店「アノマ」では、なかなか手に入らない中国茶と、世界中のお酒と旨いもんをたらふく頂きました。この本は、星川さんが色々な国でのお酒にまつわるエピソードをまとめた本で、今も時々読み返しては楽しんでます。実に星川さんらしいなと思っていましたが、これも一つの想い出になってしまうんですね・・・・。そういえばアノマではライブも一度やらせてもらったな~~~。

「風」は私の中の大きなテーマです。風をモチーフにした作品も、薩摩、樂琵琶両方で沢山作りました。風に乗って軽やかに時代も国境も越えて行くような音楽は好きですね。風土や歴史を感じさせながらも、しきたりや格式に囚われずにいつの時代でも、どんな国に行っても響くような音楽が理想です。そんな意味で筝曲の「みだれ」や「春の海」などはやはり名曲だと思います。時代を越え、多くの人に聴かれる音楽は、何処までも風に乗って伝えられ、受け継がれて行くと思います。けっして組織の力などではないですね。

「風」は私の中の大きなテーマです。風をモチーフにした作品も、薩摩、樂琵琶両方で沢山作りました。風に乗って軽やかに時代も国境も越えて行くような音楽は好きですね。風土や歴史を感じさせながらも、しきたりや格式に囚われずにいつの時代でも、どんな国に行っても響くような音楽が理想です。そんな意味で筝曲の「みだれ」や「春の海」などはやはり名曲だと思います。時代を越え、多くの人に聴かれる音楽は、何処までも風に乗って伝えられ、受け継がれて行くと思います。けっして組織の力などではないですね。

私の住む杉並は、とにかくイベントお祭りが一年中目白押し。特に若き日20年に渡り住んでいた高円寺は年々街全体がパワーアップしていて、今では大イベントが年に4つもあります。先日も大道芸フェスがあったばかり。凄い人出でした。名前の通りびっくりする芸からクスクス笑ってしまうもの迄、たっぷり楽しんで来ました。それにしても活気なんて言葉では表せない程に高円寺パワーは凄まじい。こういう街に導かれて住んでいたのも何かの縁ですね。

私の住む杉並は、とにかくイベントお祭りが一年中目白押し。特に若き日20年に渡り住んでいた高円寺は年々街全体がパワーアップしていて、今では大イベントが年に4つもあります。先日も大道芸フェスがあったばかり。凄い人出でした。名前の通りびっくりする芸からクスクス笑ってしまうもの迄、たっぷり楽しんで来ました。それにしても活気なんて言葉では表せない程に高円寺パワーは凄まじい。こういう街に導かれて住んでいたのも何かの縁ですね。

そんな新たな展開の為には、色々なものに触れ、多くの人と会い、話し、あちこちへに出歩いていることが私にとって発想の大きな糧となります。よく散歩しているのも、食べ歩いているのも、皆どれもが明日の舞台に直結している言ってもいいですね。とにかく一つ一つ実体験してこそ想いが湧き上がるというもの。勿論、感動もあればその反対もありますが・・・・。

そんな新たな展開の為には、色々なものに触れ、多くの人と会い、話し、あちこちへに出歩いていることが私にとって発想の大きな糧となります。よく散歩しているのも、食べ歩いているのも、皆どれもが明日の舞台に直結している言ってもいいですね。とにかく一つ一つ実体験してこそ想いが湧き上がるというもの。勿論、感動もあればその反対もありますが・・・・。

ここ何年か樂琵琶に専念していたおかげで視野が大きく広がりました。薩摩琵琶では体験できない舞台を沢山経験しましたし、シルクロードへの想いが形になって行くのは実に楽しく、新たな仲間も増えました。

ここ何年か樂琵琶に専念していたおかげで視野が大きく広がりました。薩摩琵琶では体験できない舞台を沢山経験しましたし、シルクロードへの想いが形になって行くのは実に楽しく、新たな仲間も増えました。