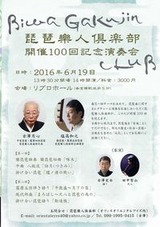

先日、琵琶樂人倶楽部開催100回記念演奏会をやってきました。

ちょっとしたハプニングもあり、終始ドタバタとした一日でしたが、とにかくここまで来たことに万感の想いがあります。

今回は独奏の他、古澤月心さんとのデュオ、尺八の田中黎山君とのデュオ、最後は「勧進帳」をやってきました。毎度のことながら多々反省はありますが、ともかくこうして形として100回目の記念演奏会が出来たことは本当に良かったと思っています。

会場のリブロホールはキャパを越え補助席を出す程の盛況ぶりで、会場には若い方も多く、琵琶人だけでなく、作曲家や芸術家も集まってくれました。私は、自分が次世代へと視線を注いでいれば、自ずから若い人たちも集まってくるという実感を持っていますが、今回も若き作曲家が二人来てくれて色々と話をして、日本音楽のこれからについて話が出来ました。実に楽しく嬉しい時間でした。彼らの柔軟な発想、何物にも囚われない自由な発想が実に頼もしいです。もう琵琶人も新世代の感性をどんどん取り入れて行かなくては!!

何ごとも、必ず新たなステップへと動く時期というものがあります。社会情勢は一番わかりやすい例ですが、こうした小さな会でも、個人の中でも、ある一定の期間を経ると必ず、次の段階へと進む時期があります。今私はそういうNext stepを踏み出そうとしている時期なのかもしれません。自分の中で色々なものが動き出しているのを感じるのです。

何ごとも、必ず新たなステップへと動く時期というものがあります。社会情勢は一番わかりやすい例ですが、こうした小さな会でも、個人の中でも、ある一定の期間を経ると必ず、次の段階へと進む時期があります。今私はそういうNext stepを踏み出そうとしている時期なのかもしれません。自分の中で色々なものが動き出しているのを感じるのです。

こういう時期が定期的に訪れるというのは日々進化・深化しているということでもあると思います。だから私は常にワクワクしていられるのです。そして能の津村禮次郎先生や日舞の花柳面先生など、常に挑戦と創造性が全身に満ちている人とも自然と繋がっていきます。志を同じくする先輩や仲間と繋がって行けるというのは、芸術活動をしてゆく上で実に嬉しいものです。逆に上手だけれども歩みを進めていない人とは、どうしても縁が薄くなりますね。

古典を継承して行くのはとても大切なこと。しかし常に創り出すという姿勢が無くては、古典も形骸化してしまいます。古典芸能は携わるだけでも充実感があると思いますが、時代によって受け手のセンスはどんどんと変わって行きます。古い演目でも、江戸時代と現代ではどんどん変わって行くのが当たり前。何処を変え、何処を遺すか、そのセンスを古典芸能は問われているのに、形ばかり遺して、新作と言いながら過去の焼き直しをしているようでは、その存在意義も意味もありません。新たな概念、センス、形式、様式、そういうものを次のステップへと導くような人が出なかったら、もう邦楽は終わりでしょう。

我々舞台人は時代を先取りして、常に聴衆の感覚を先導する位でなければ時代は進みません。それはクラシックでもロックでもジャズでも、演劇や美術の分野でも同じで、聴衆は最先端に惹かれファンになるし、次代を動かす原動力にもなって、芸術と社会がコミットして行くのです。またそういう活動があるからこそ、古典がまた意味を持ってきます。古典にも新たな命が吹き込まれ、新たな魅力が輝きだすのです。

私は最近、この1stアルバムの原点に帰ろうと思っています。勿論焼き直しはしません。同じ曲でも10何年も前と今では違う意味合いが自分の中に存在するし、具体的に出て来る音も違う。つまりセンスが変わってきているのです。しかし根本精神は同じ。このアルバムで示した精神は、今こそ時代の中で輝きを持ち始めるだろうと思っています。

今日本の古典芸能が衰退しているのは、社会とのコミットが無いからではないでしょうか。少しばかりファンが増えても多くの現代人の感性を動かすような魅力がなければ、結局好き者の為の存在でしかありえません。ドビュッシーもラベルもシェーンベルクも、ルイアームストロングも、チャーリーパーカーも、マイルスもジミヘンも、パコ・デ・ルシアも武満徹も、皆その当時の人々の心を激しく揺さぶり掴みました。だから今に伝えられ、またその先に挑戦する者が後を絶たないのです。江戸時代に出来た歌舞伎なども、きっとできた当時の人々の心を強烈につかんだのではないでしょうか。

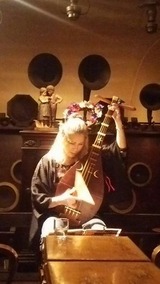

2009年ジョージア 国立ルスタベリ劇場演奏会にて

次のステップを踏み出すには、今までを乗り越えて行かなくては足は出ません。また、何かが終わりを迎えるからこそ、次のものが生まれるとも言えるでしょう。悲しい別れもまた次への序章とも言えるのです。

伝統が老害になってはいけない。常に次のステップを踏み出して行く若者を育てるのが、伝統芸能に携わるものの役目ではないか、そんなことを語り合った記念演奏会でした。

19日日曜日に、琵琶樂人倶楽部開催100回記念演奏会を、参宮橋のリブロホールにてやります。

2007年から始めたこの琵琶樂人倶楽部も、こうして100回目を越してみると、正直「よくやった」という想いが込み上げて来ます。とてもとても地味な会であり、お客様も少ない時も多い時も色々でしたが、とにもかくにもこれまでずっとライフワークとして続けて来て本当に良かったと思います。勿論今後も淡々と続けて行きます。

今回の記念演奏会は、多くの方にご予約を頂きまして満席だったのですが、当日席を増設することが今日になって決まりましたので、後少しだけですが空きがございます。お時間のある方は是非ご連絡くださいませ。

今回の演目は琵琶樂人倶楽部らしくかなりヴァラエティーに富んでおります。

第一部

樂琵琶 「啄木」

最期の遣唐使 藤原貞敏が持ち帰った曲で、樂琵琶の秘曲として伝承されている独奏曲

平曲 「小秘事 祇園精舎」

平家琵琶の秘曲として伝えられる滅多に聴けない演目

掛け合い「壇ノ浦の戦い」

古澤月心作の珍しい四弦と五弦による掛け合い琵琶曲です

第二部

五弦薩摩弾き語り「平敦盛~月下の笛」

森田亨先生描き下ろし、私の作曲によるの新しい薩摩琵琶の弾き語り曲

現代琵琶「まろばし~尺八と琵琶のための」

塩高の代表曲、一音成仏の世界を現します。

掛け合い「勧進帳」

昭和の名作、語り手二人と琵琶による掛け合い語りによるドラマチックな作品

古澤月心さんと二人でずっとやってきましたが、古澤さんは創作意欲が旺盛で、毎回がチャレンジという感じでした。私にとってもここはレクチャー、作品発表の勉強の場であったし、多くの琵琶人を紹介するという琵琶の活性化の活動拠点でした。ジャンル、流派先輩後輩…とにかく垣根を取り払って琵琶の魅力を伝えるという他には無いこうした活動は、琵琶樂人倶楽部の特徴だと思っています。

これまで琵琶樂人倶楽部には色々なゲストが来てくれました。企画はすべて私がやっているので、これはと思う人にはどんどん声を掛けて、琵琶人は元より、語り部、白拍子、役者等面白い連中が沢山集ってくれました。皆さんとても素晴らしい演奏家ばかりで、これまでの全ての会が私の想い出であり、糧となっています。

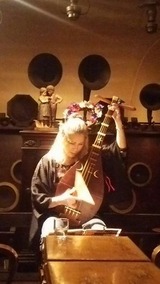

このクレデンザという大きな蓄音機の前で、皆さん演奏してくれました。そして毎年8月にはこのクレデンザを使って、SPレコードコンサートも開催。私自身良い勉強になりました。今年の8月は「女流の時代Ⅱ」というタイトルで、主に水藤錦穣さんの特集を考えています。

これまで出演してくれた方々。もっと沢山の方々が居るのですが、写真に残っているのがあまり無く残念です。

皆様に支えられているという実感を今噛みしめています。

これからもどんどんと続けて行きますので、是非是非ご贔屓に。

梅雨に入りましたね。琵琶には厳しい季節なのですが、私はこのしとしとと降る雨が好きで、この風情を楽しんでいます。

梅雨に入りましたね。琵琶には厳しい季節なのですが、私はこのしとしとと降る雨が好きで、この風情を楽しんでいます。

世の中嫌な事件が立て続いておりますが、嬉しいニュースも飛び込んで来ましたね。ロイヤルバレエのプリンシパルに高田茜さん、平野亮一さんが選ばれました。私はバレエ通でも何でもないですが、こういうニュースは元気が出ますね。

高田茜さんは一昨年のジゼルの舞台を拝見しましたが、こうして日本人が世界の舞台で活躍する姿を見るのは、正直な気持ちとして実に嬉しいものです。まだ26歳だそうなので、これからが楽しみです。ジゼルでは小林ひかるさんや崔由姫さんもがんばっていたので、今後の夢も広がりますね。活躍を期待しています。

最近は2014年に木田真理子さんがブノワ賞、今年もオニール八菜さんが同賞を受賞しましたし、ローザンヌのコンクールでは毎年のように日本人が入賞しています。何故バレエの世界ではこうも日本人が活躍できるのでしょうね。音楽界も頑張って欲しいです。

それにしても世代交代が良い形で行われ、新しい時代へと変化して行くのは良いことですね。ロイヤルバレエでは熊川・吉田の時代から、日本人プリンシパルはもう20年ぶりだそうですが、世代を超えて有能な人材が出て来るというのは本当に素晴らしいです。日本のバレエも底辺が広がり、定着してきたということでしょうか。邦楽界もそうなって欲しいものです。

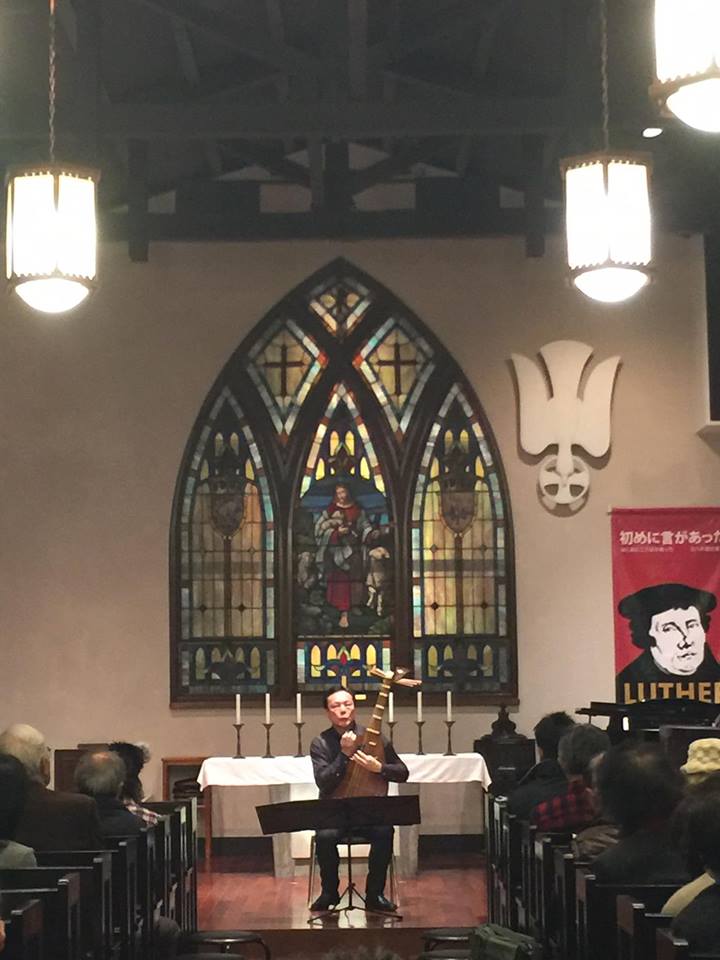

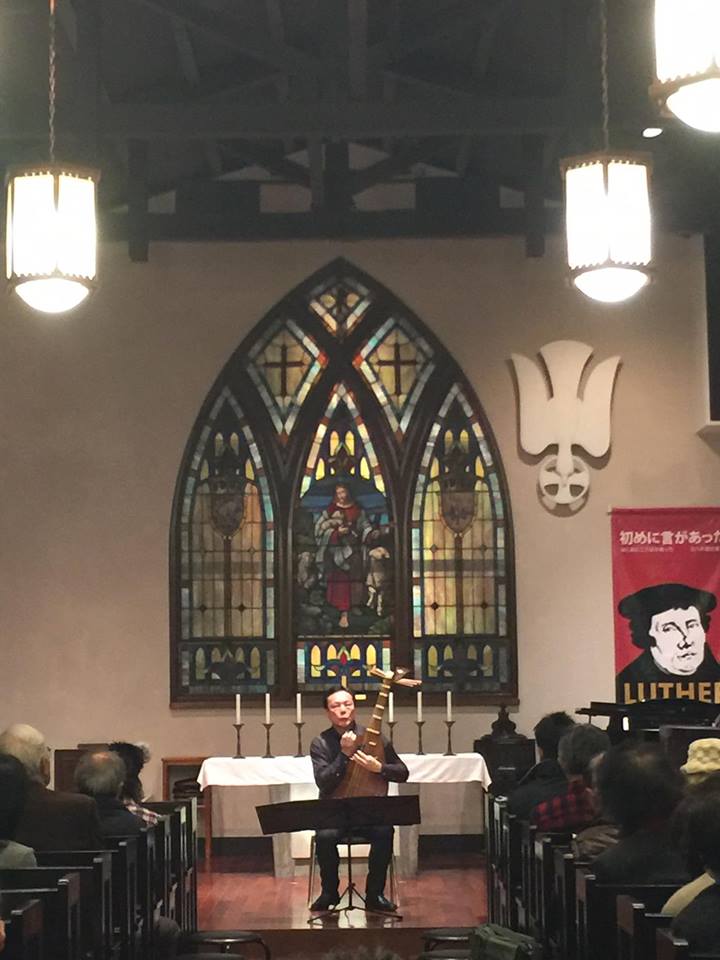

ルーテルむさしの教会にて

ルーテルむさしの教会にて

私は今やっと「日本」という小さな枠からなんとなく「世界」という視野が開けてきた所。こんなに長く音楽をやっていて、正に亀のようなのろさですが、致し方ない・・・。これまで少しばかりヨーロッパやシルクロードなど海外のツアーなどもやってきましたが、CDに関しては、私が参加した(ロンドンシティー大学でのライブ録音)石井紘美先生の作品集がWERGOレーベル、NAXOSレーベルで世界に出たくらいで、なかな

か意識が世界まで向かなかったのです。ここ数年、やっとこれまで国内で出した7枚のCDなどがネットで世界に配信され、売り上げは少ないものの、多くの国の人が聴いてくれて本当に嬉しく思っています。また私の作品を台湾の演奏家たちが何度かリサイタルにかけてくれたりして、世界への入り口が少しばかりですが見え、私自身の意識もようやく変わってきました。ロイヤルバレエで活躍している若者達の足元にも及びませんが、意識が変わると行動も変わるし、物の見え方捉え方も変わりますね。この年になってやっとこういう意識を持てたということは、これが私のペースなのでしょう。人の何十倍も時間がかかるというのは性分というか運命というか・・・・。

しかしながら年を追うごとに感じるのは、時間というものの無情さです。人間の肉体に与えられた時間にはどうしたって限りがある。そんな個人の有限な時間に対し、世の中は刻一刻と変化し続け、価値観も法律も常識も…何もかもが変化し続けて、私達を待ってはくれません。

私はもう肉体的な限界も間もなく来るだろうし、どこまでやれるか判りませんが、意識だけは年を追うごとに鋭くなって、今年から新たなシーズンが始まったような感じがしています。これまで10年周期位でシーズンが変わって行くのを感じていますが、今年に入り、また新たな世界が生まれつつあるのをひしひしと感じます。結局最初に私が志向していた世界が一回りして、甦ってきた感じです。それも変遷を経てきた分、多くの充実を伴って形が創られて行くような、そんな気分なのです。きっと自分らしい音楽が出来上がると思います。

先日、17年に渡って若手を応援してきた伊達佑介先生主催のMjamというライブシリーズが幕を閉じました。私は1stCDを出した時から15年お世話になりましたが、ここは私を育ててくれた場でもありました。個人的な小さいことではありますが、何だか一つの時代が終わるかのような気分でしたね。こうした小さなことも個人的にはとても大きな変化であり、移りゆく時代を感じさせます。世の中に不変ということは無いとは解りながらも、そのスピードの速い変化に簡単には付いて行けない自分というものを感じずにはいられません。

これからは、他の人よりは随分と遅いペースではありますが、自分本来の歩みを持って世界に目を向けて行きたいと思います。ロイヤルバレエの若者のようにはとてもいきませんが、私なりの世界へと歩み出していきたいですね。

先日は滋賀彦根の還相寺さんにて、土曜の夜にライブ、そして日曜に親鸞聖人750回御忌法要で雅楽の演奏をしてきました。

近江は琵琶の糸を作っている木之本町などもあり、プライベートでも色々観て周ったことがあるのですが、ありがたいことに、ここ数年演奏で呼ばれるようになって御縁が深くなっています。近江は土地の雰囲気も人柄も皆さんとても穏やかで、深い歴史を感じながら気持ちがゆったり出来る素晴らしい所。ここには都会のあの刺さって来るかのような緊張感威圧感がないのです。東京に居ると常に何かに警戒しているようなストレスを自分でも判らない内に抱えてしまっているのでしょうね。いつしか疲れている自分に気づくことが、最近多くなりました。

年の内何回かは、こういう心穏やかに過ごせる所を周って演奏して行きたいものです。

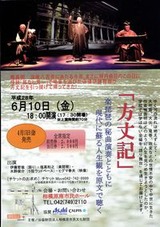

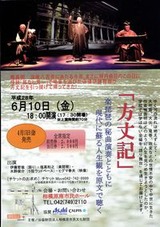

さて、明日10日は「秘曲で語る平成絵巻 方丈記」の公演が相模原南市民ホールであります。キャパ400名程の小さなホールでありますが、ありがたいことにチケットはSOLD OUTだそうです。この公演もすでに3回目。今月末にも神戸の兵庫県芸術文センターホールであるのですが、もう何回か上演の機会があるような気がします。今年は鴨長明没後800年でもありますし・・・。ぜひやりたいです!!

さて、明日10日は「秘曲で語る平成絵巻 方丈記」の公演が相模原南市民ホールであります。キャパ400名程の小さなホールでありますが、ありがたいことにチケットはSOLD OUTだそうです。この公演もすでに3回目。今月末にも神戸の兵庫県芸術文センターホールであるのですが、もう何回か上演の機会があるような気がします。今年は鴨長明没後800年でもありますし・・・。ぜひやりたいです!!

毎日演奏会やリハーサルで飛び回っていると、だんだん気分が乗って来るのですが、前ばかり見ていると、ギラギラした風情になってしまうものです。まあそれがオーラとも言えますが、本物のベテランはあらゆる所に気が巡り、且つ留まっていない。いわゆる余裕がある。だから風情もふわりとして、相手に威圧感を与えないのです。ギラついた視線はどうしても相手を警戒させ、相手に一つの先入観を抱かせてしまうものですが、そうすると音楽も構えて聴くようになってしまいます。そしてまた自分自身もそのギラついた前方向の視点に囚われて、風情も音楽も小さくなってしまうのです。

常にふわりとした、構えを感じさせない自然体でありたいと思っていますが、なかなか難しいですね。自己顕示欲の塊のようになっては、音楽が押しつけがましく、包み込むような大きさが出て来ない。またそういう姿の演奏家の硬直した視線と風情が、私にはとてもいやらしいもの見えてしまうのです。これではとても「愛を語り届ける」ことは出来ません。色々な感性を持った方が聴いてくれるのだから、そういう人々を先ずは受け入れ、聴いてもらうという姿勢でいなくては活動が成立しません。けっして聴かせるのではないのです。

私は不器用なたちなので、普段から音楽以外の世界に接っすることで、音楽以外の所から、客観的に我が身を観て多くの気付きも得るようにしています。世の中には深い世界を持ったものが沢山あるし、日本古来のものには特にそういうものを感じます(形骸化して本質を失っているものも少なくないですが)。そんな世界を近くに感じていると、私の世界が広がり、思考が柔軟になり、音楽もより自分に近いものへと確実に変わって行くのを感じます。

方丈記リハーサル風景

それにしても年がいけは行くほどに、学ぶものが沢山ある事に気が付きますね。もうひたすら自分のペースで取り組んで行くしかないです。とにかくこれからも納得のゆくものをやって行きたいし、舞台に掛けたい。まだまだ道遥かなのです。

今後のスケジュール

6月12日 Mjamラストライブ。15年間お世話になりました。 於:新宿医大通りノアノア

6月15日 琵琶樂人倶楽部「器楽としての琵琶」

6月16日 日本橋富沢町樂琵会「現代の琵琶楽」

6月18日 「狂言を語る 謡曲を語る」於:広尾 東光寺

6月19日 琵琶樂人倶楽部開催100回記念演奏会 参宮橋リブロホール

6月27日 北大路魯山人の窯を受け継いだ河村喜史さん(其中窯)のサロンにて演奏会

6月30日 兵庫県芸術文化センターホール「秘曲で語る平成絵巻方丈記」

7月2日 京都桃山のサロン ラ・ネージュにて、朗読家の馬場精子さんとの共演」

7月9日 「旋律の泉を訪ねる」石川県白山の望岳苑

7月13日 琵琶樂人倶楽部「薩摩琵琶で語る平家物語」

7月16日 フラメンコギターリスト日野道生先生との共演 於:経堂マレット

沢山のお仕事を頂いて嬉しい限りですが、ただこなすのではなく、一つ一つ柔軟な視線と姿勢を持って良い仕事をして行く、ただそれだけですね。是非是非ご贔屓に

この所ずっと忙しくしていて、オペラやバレエ等ゆっくり鑑賞する時間も余裕も無かったのですが、やっと一段落ついて、久しぶりにMetを堪能してきました。

今回観たのはドニゼッティの「ロベルト・デヴェリュー」。話はイギリスのチューダー王朝の女王3部作の一つで、以前このブログでも書いた、ジョイス・ディドナートが主演した「マリア・ストゥアルダ」もその一つ。今回はエリザベス女王の物語です。ディドナートも超の付く貫録の舞台でしたが、今回も負けず劣らず凄まじい圧巻の舞台でした。久しぶりにガツンと楽しみました!!。

先ず今回は出演者がばっちり私好みなのです。先ずは大のお気に入り、エリーナ・ガランチャ。

数年前にこの人のカルメンを観た時からもうやられっぱなしで、若手のメゾでは一番のお気に入りです。ズボン役も結構多く、役者としても他に無い独自の魅力を持っています。歌唱の方も年々充実してきているようで、聞く度に迫力を感じるようになりました。今回の役柄も表情といい、歌といいとても充実していて、益々魅力が溢れて行くようでしたね。メゾではディドナートの次を狙う存在として、何といってもこのガランチャが一押しなのですよ!。

数年前にこの人のカルメンを観た時からもうやられっぱなしで、若手のメゾでは一番のお気に入りです。ズボン役も結構多く、役者としても他に無い独自の魅力を持っています。歌唱の方も年々充実してきているようで、聞く度に迫力を感じるようになりました。今回の役柄も表情といい、歌といいとても充実していて、益々魅力が溢れて行くようでしたね。メゾではディドナートの次を狙う存在として、何といってもこのガランチャが一押しなのですよ!。

そしてタイトルにもなっているロベルト役のマシュー・ポレンザーニ。彼も以前Metで観て、その声にグググっと惹かれました。こういう美しくのびやかな声質のテノールは少ないですね。私も一度でいいからこういう声で歌ってみたいものです。今回も実に素晴らしい声質を披露していました。ガランチャとの二重唱をちょっと聞いてみて下さい。

声を扱う者として、この歌唱力、美しい声質はとてもとても惹かれるものがあります。邦楽の歌い方ではありませんが魅力的ですね。私は元々声楽が好きで、20代の後半辺りから古楽に凝りだして、リート、アリア等聴きあさっていました。今でも声楽のCDが一番多いくらいなのですが、私が琵琶奏者として器楽の方に比重を置くようになったのは、ここ4,5年オペラにじっくりと親しんで、世界の一流の歌手達の歌を聴き、「声がこれだけ表現するんだ」ということをオペラから学び、同時に「声楽は俺が仕事にするべきではないな」と実感したからです。

さて今回の主役は何と言ってもソプラノのソンドラ・ラドヴァノフスキー。その歌唱は凄まじいレベルのもので、正に圧巻の歌唱でした。ばっちりとやられてしまいましたね。第一幕でのアリアなどグルベローヴァを最初に聞いた時のような衝撃でした。飛び抜けた技術とはこの事ですね。特にこの作品は歌唱力が必要な難しい作品だそうですが、物凄いレベルです。後半に行くにしたがって、演技力も加わり、観ていて彼女の歌うエリザベス女王の感情が、そのままダイレトに私の上に降ってくる来るようでした。ネトレプコなんかとはまたタイプの違う超ハイレベルな歌手ですね。今回がMet出演200回だそうですが、世界には凄い人がまだまだ居るんですね。この幅の広さ、層の厚さがやっぱり「世界」なのですね。邦楽はいつまで経っても日本の中、それも限られた中でしかない。残念です。いったいどこを見ているのやら・・・・。

さて今回の主役は何と言ってもソプラノのソンドラ・ラドヴァノフスキー。その歌唱は凄まじいレベルのもので、正に圧巻の歌唱でした。ばっちりとやられてしまいましたね。第一幕でのアリアなどグルベローヴァを最初に聞いた時のような衝撃でした。飛び抜けた技術とはこの事ですね。特にこの作品は歌唱力が必要な難しい作品だそうですが、物凄いレベルです。後半に行くにしたがって、演技力も加わり、観ていて彼女の歌うエリザベス女王の感情が、そのままダイレトに私の上に降ってくる来るようでした。ネトレプコなんかとはまたタイプの違う超ハイレベルな歌手ですね。今回がMet出演200回だそうですが、世界には凄い人がまだまだ居るんですね。この幅の広さ、層の厚さがやっぱり「世界」なのですね。邦楽はいつまで経っても日本の中、それも限られた中でしかない。残念です。いったいどこを見ているのやら・・・・。

では、ラドヴァノフスキーの歌を少しばかり

独唱の所が圧巻だったのですが、ご興味持った方は是非ライブビューイングを観に行ってください。これだけの細やかな表現を自在にコントロール出来るテクニックというのは素晴らしい過ぎます。声楽の世界に詳しい訳ではありませんが、次世代のグルベローヴァという感じでしょうか。

この衣装も凄いですね。ちょっと歌舞伎の女形みたいですが、Metは何しろ衣装に凝っているんですよ。こういう所に手を抜かない姿勢が好きです!。以前国内のオペラで、主役以外はユニクロのスーツみたいなのを着て、手抜きもいい加減にしろ!と叫びたくなるような舞台がありましたが、お客様は舞台全体を観ているので、少しばかり歌が上手とか、弾くのが上手いなんていう意識では良い舞台は出来ないのです。演奏技術は勿論のこと、衣装から所作、プログラム、照明、音響等々全体を見渡す視野で舞台を創っていかなくては、いつまで経ってもおさらい会の域を出ることは出来ません。

オペラは現代の生活からはかけ離れている話ばかりなのですが、今の日常とリンクする所を沢山感じます。それは歌舞伎でも古典文学でも同じだと思いますが、私はこういう所があるからこそ、共感も感動も生まれるのではないかと思っています。

今、邦楽に於いて「古典を演奏するとは何なのか」、もう一度考えるべき時ではないかと思います。あまりに邦楽と日本の社会が乖離しすぎている。自国の歌を歌えず、古典もろくに知らない。それが普通だと皆が国民が言い張っている国が良い状態にあるとは思えません。アイデンティティーも何も無い。経済も国力も落ちている今こそ、古典の力を日本人に取り戻す時なのではないでしょうか。

演者は古典をやっていると何か高尚なものをやっているような錯覚に囚われるのかもしれませんが、その類いの満足感でやっていても何も観客には伝わりません。もっともっと古典をやるとはどういうことか考えるべきです。色々な問題があるのだと思いますが、どんな時代に在っても芸術家は世の常識、因習などを乗り越えて表現し、次の時代を見せてくれるもの。邦楽人が本当に芸術家なのだったら、時代がどんなであれ、日本の音楽の心を伝えることが出来るでしょう。今こそ邦楽人の出番です!!。

オペラに身を浸し、人生を堪能しながら、邦楽の未来を憂いたひと時でした。

何ごとも、必ず新たなステップへと動く時期というものがあります。社会情勢は一番わかりやすい例ですが、こうした小さな会でも、個人の中でも、ある一定の期間を経ると必ず、次の段階へと進む時期があります。今私はそういうNext stepを踏み出そうとしている時期なのかもしれません。自分の中で色々なものが動き出しているのを感じるのです。

何ごとも、必ず新たなステップへと動く時期というものがあります。社会情勢は一番わかりやすい例ですが、こうした小さな会でも、個人の中でも、ある一定の期間を経ると必ず、次の段階へと進む時期があります。今私はそういうNext stepを踏み出そうとしている時期なのかもしれません。自分の中で色々なものが動き出しているのを感じるのです。

梅雨に入りましたね。琵琶には厳しい季節なのですが、私はこのしとしとと降る雨が好きで、この風情を楽しんでいます。

梅雨に入りましたね。琵琶には厳しい季節なのですが、私はこのしとしとと降る雨が好きで、この風情を楽しんでいます。

さて、明日10日は「秘曲で語る平成絵巻 方丈記」の公演が相模原南市民ホールであります。キャパ400名程の小さなホールでありますが、ありがたいことにチケットはSOLD OUTだそうです。この公演もすでに3回目。今月末にも神戸の兵庫県芸術文センターホールであるのですが、もう何回か上演の機会があるような気がします。今年は鴨長明没後800年でもありますし・・・。ぜひやりたいです!!

さて、明日10日は「秘曲で語る平成絵巻 方丈記」の公演が相模原南市民ホールであります。キャパ400名程の小さなホールでありますが、ありがたいことにチケットはSOLD OUTだそうです。この公演もすでに3回目。今月末にも神戸の兵庫県芸術文センターホールであるのですが、もう何回か上演の機会があるような気がします。今年は鴨長明没後800年でもありますし・・・。ぜひやりたいです!!

数年前にこの人のカルメンを観た時からもうやられっぱなしで、若手のメゾでは一番のお気に入りです。ズボン役も結構多く、役者としても他に無い独自の魅力を持っています。歌唱の方も年々充実してきているようで、聞く度に迫力を感じるようになりました。今回の役柄も表情といい、歌といいとても充実していて、益々魅力が溢れて行くようでしたね。メゾではディドナートの次を狙う存在として、何といってもこのガランチャが一押しなのですよ!。

数年前にこの人のカルメンを観た時からもうやられっぱなしで、若手のメゾでは一番のお気に入りです。ズボン役も結構多く、役者としても他に無い独自の魅力を持っています。歌唱の方も年々充実してきているようで、聞く度に迫力を感じるようになりました。今回の役柄も表情といい、歌といいとても充実していて、益々魅力が溢れて行くようでしたね。メゾではディドナートの次を狙う存在として、何といってもこのガランチャが一押しなのですよ!。 さて今回の主役は何と言ってもソプラノのソンドラ・ラドヴァノフスキー。その歌唱は凄まじいレベルのもので、正に圧巻の歌唱でした。ばっちりとやられてしまいましたね。第一幕でのアリアなどグルベローヴァを最初に聞いた時のような衝撃でした。飛び抜けた技術とはこの事ですね。特にこの作品は歌唱力が必要な難しい作品だそうですが、物凄いレベルです。後半に行くにしたがって、演技力も加わり、観ていて彼女の歌うエリザベス女王の感情が、そのままダイレトに私の上に降ってくる来るようでした。ネトレプコなんかとはまたタイプの違う超ハイレベルな歌手ですね。今回がMet出演200回だそうですが、世界には凄い人がまだまだ居るんですね。この幅の広さ、層の厚さがやっぱり「世界」なのですね。邦楽はいつまで経っても日本の中、それも限られた中でしかない。残念です。いったいどこを見ているのやら・・・・。

さて今回の主役は何と言ってもソプラノのソンドラ・ラドヴァノフスキー。その歌唱は凄まじいレベルのもので、正に圧巻の歌唱でした。ばっちりとやられてしまいましたね。第一幕でのアリアなどグルベローヴァを最初に聞いた時のような衝撃でした。飛び抜けた技術とはこの事ですね。特にこの作品は歌唱力が必要な難しい作品だそうですが、物凄いレベルです。後半に行くにしたがって、演技力も加わり、観ていて彼女の歌うエリザベス女王の感情が、そのままダイレトに私の上に降ってくる来るようでした。ネトレプコなんかとはまたタイプの違う超ハイレベルな歌手ですね。今回がMet出演200回だそうですが、世界には凄い人がまだまだ居るんですね。この幅の広さ、層の厚さがやっぱり「世界」なのですね。邦楽はいつまで経っても日本の中、それも限られた中でしかない。残念です。いったいどこを見ているのやら・・・・。