Met Live Viewingのアンコール上映「真珠取り」を観て来ました。

本当は毎月のように行きたいのですが、なかなか時間が取れず年に何回かしか行けないのが残念です。しかし、Metはいつ観ても期待以上のものを魅せてくれますね。

今回のメインキャストは3人。中でもバリトンのマリウシュ・クヴィエチェンとテノールのマシュー・ポレンザーニ、この二人は、ディミトリ・ホロストフスキー(バリトン)、ファン・ディエゴ・フローレス(テノール)と並んで、私の大好きな男性歌手なんです。二人はよく一緒に組んでオペラに出ているので、色々な作品を観ていますが、とにかく声が、歌が素晴しい。ポレンザーニの艶やかで、なんとも華のある声質と、PPをのびやかに歌いきる技量と感性は文句のつけようがないし、クヴィエチェンの充実した声質と歌いっぷりもとても魅力的です。また彼は演技者としても非凡なものを持っていますね。ドンジョバンニなんかも歌手としてだけでなく一役者として格好良かった。

そして今回ビックリしたのはもう一人のメインキャスト、ソプラノのディアナ・ダムラウ。彼女のことは知ってはいましたが、うかつにもまだ作品を観ていませんでした。今回観てとにかくびっくり。あまりにも美しいPPがもう耳から離れません。この作品は長らく上演されていなかったそうですが、彼女の方からMetに話を持って行って実現した舞台だそうです。とんでもなく充実した歌唱でした。

Metの演出には色々ご意見があるかと思いますが、私は現代に生きるオペラをどんどんと展開して行くMetのやり方に大賛成です。今回も冒頭、海の中へ潜って行く演出にはのっけからびっくりしました。Met以外では考えられないものでした。ここまでやるMetはやはり凄いですね。

何ごとも従来のやり方や形に囚われていては次の時代は開けません。次代を見据えた努力の無いものはただの骨董品になっていってしまうのです。何が本質なのかを考え、その本質を継承しつつ、革新を厭わない覚悟がなければ、オペラだろうが邦楽だろうが衰退して行くだけです。マニア達は形が変わっているだけであれやこれや言いますが、そういう知ったかぶりのマニアがジャンルを潰すのです。

舞台は多くの人に観てもらってナンボ。マニアと言われるような「通」を気取っている連中の趣味向けにやるようになったらもうお終いなのです。そういう人達を裏切ってゆく位でなければ・・・。ビートルズが正にそうでしたね。それだけ音楽や芸術は世の中と共に、いや世の中より先を行ってこそ意味があるものだと思っています。順来の価値観の中に留まっているような懐メロは、何とか保存会に任せておけばよいのです。

平成絵巻「方丈記」公演

平成絵巻「方丈記」公演

では、既に古い時代に成立した古典は何故今、芸術と言われるのでしょう?それは現代へと続く革新性と魅力を内包しているからではないでしょうか。古典として伝えられるもの、たとえばバッハでも源氏物語や平家物語でも、どれだけ研究してもしきれない程のものが溢れるようにあるからこそ、現代の人をも魅了するのです。現代に通じるあらゆるテーマに富み、こちらが歩んで行けば行く程、また新たな魅力が湧いて出てくる。だからこそ受け継がれ評価されるのです。

この果てしない魅力を継承しない手はないですね。古典を土台にしてこそ充実した新しい芸術が生まれると私は思います。創造と継承の両輪が無いものは目先の賑やかしにしかなりません。Metに何故惹きつけるのか。それは革新と共に古典があるからではないでしょうか。

とにもかくにも世界中が待ち望んでいる舞台なんて素晴らしいですね。さすがに世界の超一流が集っているMetです。次から次へと素晴らしい歌手が出てきますね。本当jに凄い!!。このワクワク感。もっともっと観てみたいという抑えきれないよ

うな気持ち。これがあるからまた劇場に行くのです。

現代はネット配信ですぐ聞けるし、私自身もネット配信していることで色んな可能性が広がっています。Metだって現代の技術があるからこそこうして、日本に居る私が堪能できるのです。しかし手が届くところに世界のものが溢れている分、更に魅力ある内容が求められますね。こういう時代に在って、これだけの充実した舞台を提供しているMetには脱帽です。

邦楽にも、てっとり早く楽しいというのではない、深く感動をもたらすような舞台が沢山出て来ると良いですね。お見事で終わらない、観終わった後のあの幸福感を創り出せたら嬉しいです。

果てしない道ですし、我及ばずとも、とにかく今この道に居ることは幸せなのです。

立秋ももう過ぎているので、そろそろ夏の暑さも陰りが見えてくるかな???と思っていたら、まだ痛いくらいの陽射しが照りつけてますね。この真夏の日差しの中、私は早くも秋の演奏会に向けて準備が始まりました。今年は少し早いスタートです。

この秋は演劇系の公演が多いので、色々な体験が出来そうです。このシーズンを通して様々な可能性にトライして行きたいですね。とにもかくにも色々な機会を頂くのは本当にありがたいこと。こういう仕事を通じ、自分のスタイルの精度をどんどんと高めたいと思っています。ちょっと今後の公演のご紹介を。

photo Mayu

photo Mayu

今週はプライベートな演奏会から始まりました。としまえん近くの古民家を再生した「涼しの家(まだ仮の名前だそうです。のちに季楽堂と正式に決まりました)」の関係者向けのお披露目公演だったのですが、尺八の大ベテラン吉岡龍見さんとデュオでやらせて頂きました。本当に素敵な場所で、オーナーさんの想いも充分に伝わり、場所といい、龍見さんとのコンビネーションといい大変良い感触を得ました。是非ここでは定期的な演奏会をやって行きたいと思います。

その後は21日の日曜日に、琵琶樂人倶楽部特別編、夏の恒例SPレコードコンサートをやります。「女流の時代Ⅱ」と題しまして、第一部では女性の琵琶奏者を聞いていただき、第二部ではSP時代に活躍した女性歌手を色々と聞いてもらいます。三人娘というキーワードにピンと来る方は是非是非足をお運びください。

その後は21日の日曜日に、琵琶樂人倶楽部特別編、夏の恒例SPレコードコンサートをやります。「女流の時代Ⅱ」と題しまして、第一部では女性の琵琶奏者を聞いていただき、第二部ではSP時代に活躍した女性歌手を色々と聞いてもらいます。三人娘というキーワードにピンと来る方は是非是非足をお運びください。

その後キッドアイラックホールでの公演が二つ。サックスのSoon Kimさん、ダンスの牧瀬茜さん、映像のヒグマ春夫さん、そして私の薩摩琵琶との即興コラボが25日。

また9月3日には京都から朗読の馬場精子さんを迎えて樋口一葉の「十三夜」を尺八の田中黎山君の仕切りで、朗読、映像、尺八、樂琵琶でやります。

その後は9.11のイベント、そして戯曲公演「良寛」、原宿アコスタジオにて「平家を語る~二つの恋の物語」と続きます。

私は今、自分のスタイルをもう少し明確にしたいのです。「もう充分なくらい個性的です」ともよく言われるのですが、ここで留まる訳にはいかないのです。特に薩摩琵琶における声を伴ったレパートリーをいかに充実させることが出来るか、そこをクリアしないと先には進めませんね。今後声をどう使って行くかはまだ見えていません。少なくとも定型の琵琶唄という枠は全く考えていないので、これが充実してきたら私にしかないスタイルが出来上がると思います。結構な作業になると思いますが、今シーズンはここが宿題です。

photo Mayu

この秋も納得の行く舞台をやって行きたいです。

お盆休みで、少し都会も静かになりました。普段の東京は人が多過ぎなので、この位が良いですね。

ここ一ヶ月間のバカンスでは、色んな人と会ったことで、音楽以外のものや、邦楽以外のジャンルから多くのことを学びました。まあいつもそうなんですが、音楽以外の出会いから学ぶことが圧倒的に多いですね。音楽の中だけに居ると漠然としているものが、色んな分野のスペシャリストの方々と話すことで、かえってはっきりと認識することが出来るのです。何を学んでいるかというと、つまりは「心の在り方」。これに尽きます。

版画 竹村健

先日も武道のお師匠様から、拮抗ということについて色々話を聞き、自らの体で体験することで納得することがありました。

人間は外側からの力に対抗しようとすると、先ず防御しようとしてどうしても体が硬くなります。そしてその向けられた力に囚われ、本来色々な可能性を自分で持っているにもかかわらず、視野が狭くなり、周りの状況の判断が鈍ってきます。しかしパワーに対しパワーで答えずに相手の力に身を任せるようにすると、先ず冷静に自分の状態を分析できるので、ハンデがある分かえって今自分が出来ること、自らの可能性を自覚し、相手の力を利用して色々な方向に体制を持って行くことが出来ます。

こういう事は頭ではずっと考えていましたが、自らの肉体を通してはじめて納得できるものがありました。俗にいう「腑に落ちた」ということです。この体験は大きかったですね。音楽以外の所でこういう体験は本当に沢山あります。そしてこれは外敵ということでなく、実は自分の中でこそ起こることでもあります。

30代から40歳位迄の私は、ただがむしゃらにパワーで押し切るような力の入れ方をしていました。それは言いかえれば若さの魅力とも言えますが、そんな力で押し切るような心の在り方がいつまでも続く訳がありません。心よりも先に肉体が悲鳴を上げてしまいます。自分では若いつもりでも肉体は確実に年を取って行くのです。つまり自分の肉体を無視して、パワーで押し切ろうとしていたんですね。これ位出来るはずだ、根性を入れれば何とかなる、と思っていたのでしょう。

30代から40歳位迄の私は、ただがむしゃらにパワーで押し切るような力の入れ方をしていました。それは言いかえれば若さの魅力とも言えますが、そんな力で押し切るような心の在り方がいつまでも続く訳がありません。心よりも先に肉体が悲鳴を上げてしまいます。自分では若いつもりでも肉体は確実に年を取って行くのです。つまり自分の肉体を無視して、パワーで押し切ろうとしていたんですね。これ位出来るはずだ、根性を入れれば何とかなる、と思っていたのでしょう。

結果急に声が出なくなったりすることが頻繁に起こり、自分でも訳が判らず困り果てていました。以前から声を使わない器楽の作品をメインに取り組んでいたので、これはまあ一つの契機ともなり、けっして無駄な時間ではありませんでしたが、こと声に関してはネガティブ思考に陥っていました。

有難いことに多くの方に出会い、気付きを頂き、何とか自分の中の間違った方向を自覚し、自分の可能性も改めて見えて来て、自分のスタイルが見えて来ました。しかし私のような天邪鬼は何年も何年もかかって少しづつ心も体もほぐして、変わって行くしか出来ないのです。正に牛歩というのにふさわしいスピードで一つ一つ繰り返し繰り返し、自分の心を解放して今に至ります。

これからも更なる世界を目指したいですね。何かに拮抗しようとする心では問題は解決しないし、そこに生産性も、芸術性も、洗練も成熟もあり得ません。何しろ魅力ある音楽を創りたいです。

20代の頃、お世話になった恩師が、「音楽のプロになるのなら、音楽とは関係ない趣味を持ちなさい」と言ってくれたのですが、今になってみると、音楽を離れ、色々な人と繋がって生きることの大切さが身に沁みます。

果ては無いですね。

さて、明日からまたバリバリ演奏会が続きます。今夜はアイドリングしっかりしておかないと!!

夏真っ盛りですね。私は先月半ば過ぎからほぼひと月、夏のバカンスを頂いていましたが、いよいよバカンスも終わり。来週頭から小さな演奏会がいくつも入っていて、そろそろいつもの日々が始まります。

江の島

この一か月間はとにかく色んな人と会い、語り、あちこちと出かけ、演奏会や美術展など観に行き、普段は時間が無く出来ないことを沢山やらせてもらいました。このブログにもその時々で色々と書きましたが、数日前には来月上演の戯曲「良寛」の練習も始まり、気分も乗ってきました。

家に居る間はレパートリーの見直しや細かな編曲などをしていて、細かな歌い回しやフレーズを、今の自分に合うように全て書き直しています。つまり私の曲はどんどんシーズンごとに進化しているのです。同時に多くのことを考え、想いを巡らせ、心・技・体のバランスと精度を高めることに心がけていて、この一月は充実の一月となりました。

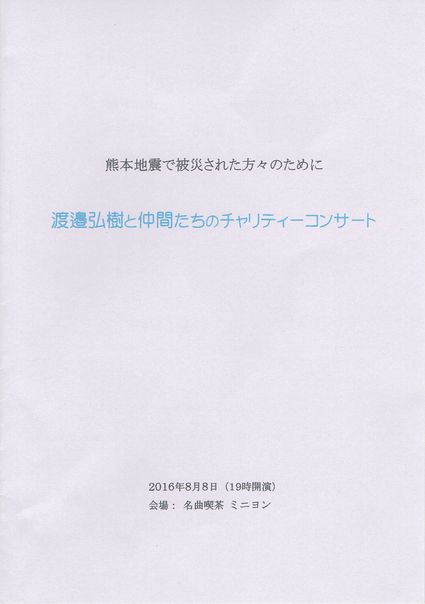

そのバカンスの最後には、声楽のサロンコンサートに行ってまいりました。場所は地元の名曲喫茶「ミニヨン」。今回は知人がプロデュースする演奏会で、バリトンの渡邉弘樹さんを中心にした声楽家5人によるものでした。

そのバカンスの最後には、声楽のサロンコンサートに行ってまいりました。場所は地元の名曲喫茶「ミニヨン」。今回は知人がプロデュースする演奏会で、バリトンの渡邉弘樹さんを中心にした声楽家5人によるものでした。

渡邉さんはイタリア、特にフィレンツェで活躍している方で、その豊かな声量と響きは実に魅力的で、第一部はイタリアのオペラアリアをバリトン・テノール・メゾソプラノ・ソプラノの4人でたっぷりと、第二部ではゲストに、ポピュラー分野で活躍してきた藤島新さんも加わり、今度はエンタテイメント性たっぷりの気軽なコンサートとなり、楽しませて頂きました。

写真がなくて申し訳ないのですが、皆さんレベルが高く、声楽オタクとしては、しっかり堪能させて頂きました。

ただ同時に思ったのは、今回出演の5人は日本の音楽を知っているだろうか・・・・?。そんなことも頭をよぎりました。雅楽・平曲・長唄・義太夫・薩摩筑前の琵琶唄etc.・・・・・・。もし日本歌曲のような和風洋楽しか知らず、日本の古典音楽を知らないとしたら、世界で活躍するプロフェッショナルとして悲しいですね・・・・。

歌はとても直接的に感情から何から表現するもの。彼らのその表現する感性は、豊かな日本の土壌に育まれてきたはず。先祖両親から繋がる日本という国全ての歴史が、日本人一人一人に続いているのです。世界で活躍するプロであればある程、世界一長い歴史と文化を誇る国家として今に続く日本の文化や音楽には、誰よりも精通していて当然だと私は思います。

自分の肉体に受け継がれた感性に誇りを持たなくては、聴く人の心を揺さぶる音楽は響かないでしょう。また誇りの無い音楽に愛を語り届けることは到底できない、と私は思うのです。

どんなものをやるにせよ、自分ならではの表現、自分だからこそ歌い上げることが出来る音楽を創りあげてこそ、世界で活躍する意味も出て来るのではないでしょうか・・・・。歌こそ誇りを持って歌ってもらいたいものです。

早速ラストソングがUPされていたので張り付けてみました。問題があるようでしたら削除します

今回のサロンコンサートはチャリティーということもあり、皆さん出演者のお知り合いに声を掛けたようで、お客様はご年配の方々のみでしたので、最後はこんな感じで、皆で懐かしい歌を歌ってお開きとなりました。歌声喫茶みたいでしたね。こういうのも楽しいですね。

こんな近くでこれだけのレベルの声楽はなかなか聞けないと思います。それにしても声にはやはり力がありますね。若い才能に今後を期待したいと思います。

音楽は演奏するだけで充実感があるだけに、上手に演奏したり歌ったりすることで満足してしまいがちです。頑張っている自分にも満足してしまいます。でもそれでは素敵な音楽は創れない。

今回は皆とてもレベルが高く、素晴らしい技量は堪能しましたが、世界で勉強し活躍している人がこれだけ揃っているのなら、少々欲を言えば「楽しい」のその先も感じたかった・・・・・・・・・。

あらためて素敵な音楽を創って行きたいな、と思いました。

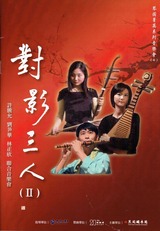

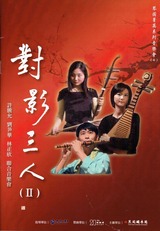

先日、台湾の琵琶奏者 劉芛華さんと、二胡奏者の林正欣さんが遊びに来てくれました。

彼女たちは今年の5月にジョイントリサイタルを開いて、私の「塔里木旋回舞曲」「Sirocco」を演奏してくれたのです。劉さんは数年前のリサイタルでも「Sirocco」を演奏してくれたのですが、今回は第一部、第二部で1曲づつ取り上げてくれました。感謝!!

今回はその報告を兼ねての来日。日本のあちこちを見て周って帰るそうです。リサイタルの模様を収録したDVD・CDなど色々と持って来てくれて、話も盛り上がって、楽しい時間となりました。

今回はその報告を兼ねての来日。日本のあちこちを見て周って帰るそうです。リサイタルの模様を収録したDVD・CDなど色々と持って来てくれて、話も盛り上がって、楽しい時間となりました。

早速今回のDVDを見させてもらいましたが、「塔里木旋回舞曲」のイントロが流れ出してから、もう鳥肌が立ってきましたよ。私のあの作品が、台北のコンサートホールで上演されているんですから嬉しいじゃないですか。それも随分と好評だったようです。

今迄、一貫して流派や協会という小さな枠に囚われず、邦楽という枠も飛び越えて、視線を外に外に向けて作品を創り演奏してきて、本当に良かったと思っています。

これからは日本でなければ通用しないというものでは、今の世の中では珍しい音楽以上のものにならないと思います。極東の民俗音楽でよければそれでもよいですが、世界を舞台に音楽を発信して行こうとしたら、感性や視野を変えない限り世界には伝わらない。クリック一つで世界と繋がれる現代だからこそ、世界の人に聴いてもらいたいのです。まあまだまだ小さい範囲ではありますが、ネット配信でもすでに色々な国の方が聴いてくれているようですし、今後に繋がる成果だと思いました。本当に嬉しい報告でした。

この日は皆で地元の蕎麦屋さん「道心」に行って、たっぷり呑みました。こういう酒は良いですね。二人ともこの笑顔。筆談も交え、これからの音楽活動のことや、色々な芸術・哲学、中国の歴史やホータンの玉の話まで、尽きる事無く楽しい話題が続きました。劉さんは今、台湾における音楽の歴史的変遷について論文発表を控えていて、博士号を取るべく猛勉強中だそうです。二人ともいい顔をしていますね。けれん無く、純粋に音楽に向かう姿が素晴しい!。

今、これまでやってきた事が色々な形で具体化してきているという実感があります。また自分の中でも、小さなことがどんどんと深化してきていて、今後更に洗練と熟成そして挑戦ということが起こって行くのひしひしを感じるのです。考え方や体の使い方、活動のやり方、自分のスタイルについてなど、自分を取り巻くことが、少しづつですが確実に変わってきているのです。

先ずはこの所書いているように声や歌という部分。従来の大きな声で張り上げる琵琶唄ではなく、もっと語りに近く、節に振り回されない新たなスタイルを創っていきたいと思います。これは薩摩琵琶だけでなく、以前もちょっとやった樂琵琶を弾きながら語るということも含め模索中です。スタイルそしてテキストなどなど色々考えて少しづつですが、形になりつつあります。

先ずはこの所書いているように声や歌という部分。従来の大きな声で張り上げる琵琶唄ではなく、もっと語りに近く、節に振り回されない新たなスタイルを創っていきたいと思います。これは薩摩琵琶だけでなく、以前もちょっとやった樂琵琶を弾きながら語るということも含め模索中です。スタイルそしてテキストなどなど色々考えて少しづつですが、形になりつつあります。

そして器楽としての琵琶も変わって来ています。テクニックを超えたテクニックがやはり必要だと思いますし、音楽を取り巻くもの全てを見渡し、順応し、コントロールして行く才能がなければ、せっかくの作品も響かない。

現在全レパートリーの見直しをしている所です。

見ている所を変えれば、おのずと世界が変わる。小さな所しか見ていなければ、小さな所にしか伝わらない。大きな世界を見据えた時に、新たな発想が生まれ、新たな感性が育まれる。大きければ良いというものではないですが、現代の世の中に見合う視野と視線を持てるかどうか。そこが器というもの。私がどこまでやれるかどうかは判りません。しかしやろうとするところがある以上やるつもりです。

また面白くなってきました。

平成絵巻「方丈記」公演

平成絵巻「方丈記」公演

その後は21日の日曜日に、琵琶樂人倶楽部特別編、夏の恒例SPレコードコンサートをやります。「女流の時代Ⅱ」と題しまして、第一部では女性の琵琶奏者を聞いていただき、第二部ではSP時代に活躍した女性歌手を色々と聞いてもらいます。三人娘というキーワードにピンと来る方は是非是非足をお運びください。

その後は21日の日曜日に、琵琶樂人倶楽部特別編、夏の恒例SPレコードコンサートをやります。「女流の時代Ⅱ」と題しまして、第一部では女性の琵琶奏者を聞いていただき、第二部ではSP時代に活躍した女性歌手を色々と聞いてもらいます。三人娘というキーワードにピンと来る方は是非是非足をお運びください。

30代から40歳位迄の私は、ただがむしゃらにパワーで押し切るような力の入れ方をしていました。それは言いかえれば若さの魅力とも言えますが、そんな力で押し切るような心の在り方がいつまでも続く訳がありません。心よりも先に肉体が悲鳴を上げてしまいます。自分では若いつもりでも肉体は確実に年を取って行くのです。つまり自分の肉体を無視して、パワーで押し切ろうとしていたんですね。これ位出来るはずだ、根性を入れれば何とかなる、と思っていたのでしょう。

30代から40歳位迄の私は、ただがむしゃらにパワーで押し切るような力の入れ方をしていました。それは言いかえれば若さの魅力とも言えますが、そんな力で押し切るような心の在り方がいつまでも続く訳がありません。心よりも先に肉体が悲鳴を上げてしまいます。自分では若いつもりでも肉体は確実に年を取って行くのです。つまり自分の肉体を無視して、パワーで押し切ろうとしていたんですね。これ位出来るはずだ、根性を入れれば何とかなる、と思っていたのでしょう。

そのバカンスの最後には、声楽のサロンコンサートに行ってまいりました。場所は地元の名曲喫茶「ミニヨン」。今回は知人がプロデュースする演奏会で、バリトンの渡邉弘樹さんを中心にした声楽家5人によるものでした。

そのバカンスの最後には、声楽のサロンコンサートに行ってまいりました。場所は地元の名曲喫茶「ミニヨン」。今回は知人がプロデュースする演奏会で、バリトンの渡邉弘樹さんを中心にした声楽家5人によるものでした。

今回はその報告を兼ねての来日。日本のあちこちを見て周って帰るそうです。リサイタルの模様を収録したDVD・CDなど色々と持って来てくれて、話も盛り上がって、楽しい時間となりました。

今回はその報告を兼ねての来日。日本のあちこちを見て周って帰るそうです。リサイタルの模様を収録したDVD・CDなど色々と持って来てくれて、話も盛り上がって、楽しい時間となりました。

先ずはこの所書いているように声や歌という部分。従来の大きな声で張り上げる琵琶唄ではなく、もっと語りに近く、節に振り回されない新たなスタイルを創っていきたいと思います。これは薩摩琵琶だけでなく、以前もちょっとやった樂琵琶を弾きながら語るということも含め模索中です。スタイルそしてテキストなどなど色々考えて少しづつですが、形になりつつあります。

先ずはこの所書いているように声や歌という部分。従来の大きな声で張り上げる琵琶唄ではなく、もっと語りに近く、節に振り回されない新たなスタイルを創っていきたいと思います。これは薩摩琵琶だけでなく、以前もちょっとやった樂琵琶を弾きながら語るということも含め模索中です。スタイルそしてテキストなどなど色々考えて少しづつですが、形になりつつあります。