先日は良寛公演にお越し頂き、ありがとうございました。エンタテイメントの舞台ではないにも拘らず、満席とは言わずとも、多くの方にお越しいただき、本当にありがたく思っております。良寛の精神は今、医療の分野で大きな成果となって受け継がれていますが、こうしたことを現代に改めて伝えることには一つの意義というものがあるように思います。この戯曲が現代にもう一度良寛の精神を表すきっかけとなったら嬉しいですね。

日本の感性を軸に持ちながらも、新たな形に挑戦して行くのは私のモットーですので、こうした活動はこれからどんどん続けて行きたいと思っています。

皆様もう良くご存知だと思いますが、主演の津村禮次郎先生はもう押しも押されぬ能の大ベテラン。能を軸足にしながらどんどんとジャンルを越境し、各ジャンルの一流のパフォーマー、ミュージシャンと舞台を創っています.

こういう先生の舞台人としての姿勢は、正に私の目標です。芸術家として古典に軸足をしっかりと持ちながら、あらゆるところへと歩みを進めてゆく方は、現在邦楽の世界では見かけませんね。かつて永田錦心は「琵琶樂を芸術音楽にする」と宣言しましたが、私も及ばずながらもこの志を継ぐ琵琶人でありたいと思います。

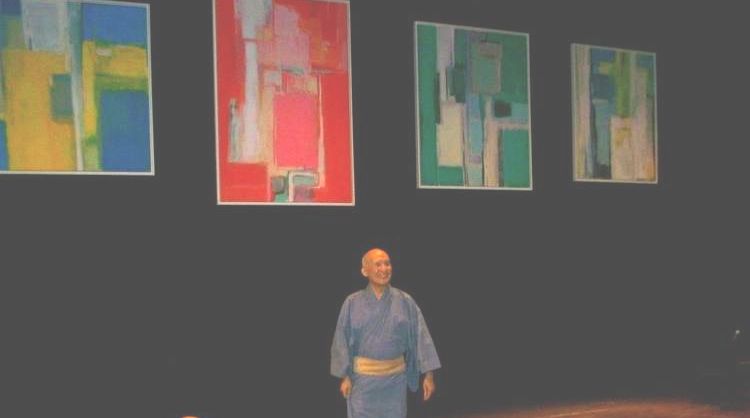

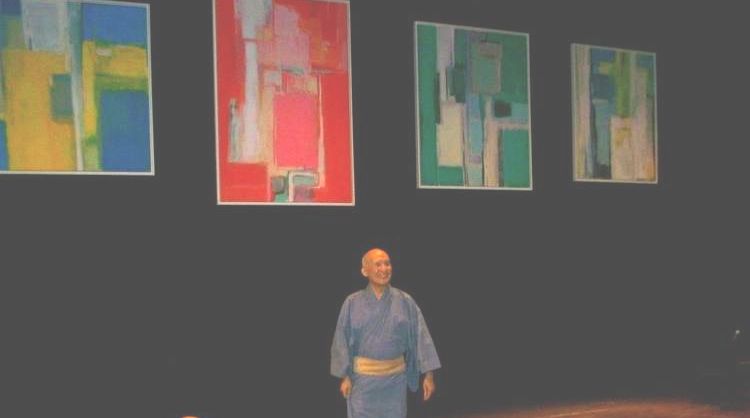

場あたり稽古中の津村先生

場あたり稽古中の津村先生

津村先生は勿論、この戯曲を書いた和久内先生と話していても常に色んな芸術の話をしています。和久内先生は哲学者ですので、哲学の話も良くされますが、お二人とも音楽、美術、文学など等どれくらい知っているのか、と思うほどに詳しいのです。幅広い知識や視野、交流、そこから導かれた感性はやはり舞台に現れますね。自分の目の前の興味にだけ囚われているようでは、世界へ向けて作品は生み出せません。芸術全般はもちろん、常に好奇心に満ち、アンテナを張っているようでなければ世界を舞台には出来ませんね。

日本には素晴らしい感性と芸術があります。そういうものを世界に魅せてゆくには、ただ見せても伝わりません。日本とは違う色々な文化を知ることも大切ですし、世の中の流れを感じ取り、今の感性で表現していかなければ、珍しい以上のものにはなりません。自分のやり方がどこでも通用するなんてことは無いのです。自分自身が変わっていかなければ、自分を取り巻く世界は変わりません。

良寛の精神と感性が今医療の分野に受け継がれているように、受け継ぐべきは形ではなく、その根幹にある心です。柔軟な姿勢を持ち、軸足を忘れず核となる自分の感性に揺るぎなければ、世界と繋がって行くでしょう。

古典として成立しているもの、たとえば能の舞の型や囃子の型等は、それはもう何百年という中で洗練され、淘汰され、究極だけが残ってきただけに、そこに大きな意味があります。それをどう魅せるかが、勝負所ですね。

今回の共演者:手前から小原正人さん、木原丹さん、伊藤哲哉さん、右はいつもの相方 笛の大浦典子さん

最近はまた魯山人の著作を読み返しているのですが、繰り返し「本質を見抜け」「型に胡坐をかくな」と言っています。こういうところが私にはぴったりとはまるのです。やはり受け継ぐのは型ではないのです。

琵琶楽はどうでしょうか。明治という変革の時代に新しい琵琶楽の形と感性を打ち立てた永田錦心が作った新たな形に心酔するあまり、創造する精神を失い、「これが型だ」「琵琶とはこういうものだ」と感性が固定してしまって、それ以外のことを受け入れることが出来なっている現状を永田錦心が見たら、どう思うでしょうか???。時代の最先端を行き、「洋楽の知識を取り入れて、新たな琵琶樂が誕生するのを熱望する」とまで書いていた永田の精神は今感じられないですね・・・・。残念です。

今回のような公演は、ジャンルを越境し、且つエンタテイメントに流れず新たな形を創り上げて行くという点で、正に私が求めている方向に合致します。今後も日本の豊かな感性を軸にして、そこから自由に飛翔するようなそんな舞台が創れた本望ですね。

色々と活動をさせて頂いて、年々自分の本当にやりたい活動に近くなってきている気がします。そして自分を取り巻く環境もだんだんとそれなりになってきました。

とにもかくにもいつの時代になっても魅力を失わないものを創り上げたいですね。ただの話題性ではなく、従来にない、現代に合う新たな形をもって、そこに軸となる日本の感性を感じさせるような作品は、どの国の人が観ても、そこに独自の感性が流れている事が解ってくれるでしょう。クリックひとつで世界とつながる現代だからこそ、世界に向けて発信するのは当たり前!。

このブログも私のCDも、世界の人が見て聴いているのです。私は早いうちから流派や協会を抜け出して本当によかったと思っています。小さな村の中に身を置いていたら見えるものも見えなくなる。

もっともっと素敵な舞台を作って行きたいのです。

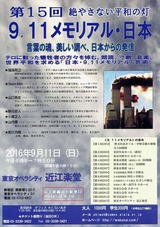

昨日、毎年恒例の9.11メモリアルをやってきました。和久内明先生主催のこの会も会を重ね、多様な世代そして想いが集う会になってきたと思います。

サックスのSoon・Kimさん、ギターの山口亮志君、クリスタルボウルの山内恵さん、役者の小原正人さん、それに現役の高校生たちと様々な形でやってきたのですが、とても良い時間となりました。この事件をどう捉え、21世紀に突きつけられた問題をどう解決してゆくべきなのか、皆でじっくりと考える時間を与えてくれた和久内先生には本当に感謝しています。

世界は今や混迷の中にあるといっても過言ではないでしょう。日本という小さい枠の中で物事はもう考えられません。常に世界とつながっているというところで、ものを考え、捉え、生きてゆかなければならない時代にあると思います。

そういう時代にあては、グローバルな視野などということがよく言われますが、そういうことの前に、まず自分のアイデンティティーがしっかりとなくては流されるだけです。多種多様なものがあってこそ世界は成立するのです。自分とは違うものと共存共栄してゆく為にも、とにかく知性ということが今後もっともっと大事になってくると思います。こちらの考えを押し付けても何も始まりません。対話や説明をするにも知性を持って、文化の違いを認識し、相手をリスペクトし、眼差しを向ける。そういう姿勢なきところに友人は出来ないのです。そういう意味で、次世代へ向け、教育ということがこれから大きな課題となっていくでしょうね。

ヒグマ春夫パラダイムシフトVol.80

ヒグマ春夫パラダイムシフトVol.80

邦楽や落語、能には、内弟子といって、住み込みで衣食住からあらゆる面倒も見て手塩にかけて育てるという制度があります。通いの方もいるようですが、二十歳前後から約5年程、余計なことを考えずにひたすら精進できるというのは良いことですね。バイトしながらでは練習もままならないので、学ぶ者にとってこういう制度があることは実にありがたいです。もちろん師匠は弟子から月謝をいただくこ

ともないし、師匠の大きな器で弟子の生活の一切合財を面倒を見て、正に「手塩」にかけて育ててくれます。またそれに答えて、修行に励むのが弟子というものでした。

この内弟子の期間は、ひたすら芸のことだけを考えるので、余計なことは出来ませんが、師匠の芸に惹かれて入門した者にはこれ以上の教育はないですね。生活を共にすることで師匠の知性そのものを受け取ることが出来るというのが素晴らしいですね。もちろん師匠にその器と知性が備わっていなければはじまりませんが、こういう制度は時代に合わせ形を変え、ぜひ受け継がれていってほしいものです。

時代とともにあってこそ音楽。その教育に関しても時代とともに変わってゆかなければ衰退するだけです。

いくら琵琶を弾いていたって、表現するものがなければ誰も聞いてくれません。何を表現したいのか、なぜそれを表現したいのか、まずはそういう動機が自分の中にあって、初めて声なり琵琶がくっついてくるのです。そういうディスカッションが実は一番大切なのです。お上手にできるようになった曲をやっていても、そこに個々の明確な表現が無ければ、それはただのお稽古事であって、表現活動でも音楽でもない。高円寺のライブハウスで歌っているやつのほうがよっぽど熱く伝わるものがあるのです。表現というものがあってはじめて音楽になるのです。そしてそこに知性や感性というのがあるのです。

上手を披露するのはおさらい会でやればよいこと。創造性を具現化して見せるのが舞台です。何よりも先ずは豊かで柔軟な感性・知性がなくてははじまりません

多様なものが存在してこそ世界であり、多様な個性がきらめき、さまざまな音楽が溢れているのが社会というもの。硬直した感性、姿勢が闘争を生み、自分と違うものを排斥するのです。多様なもの、やり方、考え方を受け入れて、認めない限り、カントの言う永遠平和はありえない。そしてそこには文化も生まれないのです。

多くのことを想い考えた一夜でした。

さて明日あさっては、戯曲公演「良寛」をやってきます。ぜひぜひお越しくださいませ!!!

今年も戯曲公演「良寛」をやることになりました。それももうすぐ来週に迫っています。今年は昼夜の公演があるので、前回見逃した方は是非足をお運びくださいませ。

今回は良寛役の津村禮次郎先生、黄泉の国の風役の伊藤哲哉さん、不運なダンサー役の木原丹さんの他にもう一人Dr.ラガーマンという役で小原正人さんが加わることになりました。音楽はいつものように私と笛の大浦典子さんですが、脚本はメンバーが増えたことにより以前のものとは少し変わっています。御期待下さい。

昨年の公演より photo Mayu

昨年の公演より photo Mayu

もうこの公演も4回目となり、私も自分なりに良寛という人を追いかけているのですが、その人生にはとても共感するところが多いです。様々研究もあるかと思いますが、地域住民との関わり、維馨尼や貞心尼との関わりなど、とても魅力ある人物として私は捉えています。また権威や名誉などに全く近づかず、当時の堕落していた宗門を厳しく指摘し退ける姿勢にも、惹かれるものがありますね。宗門からは当時、「良寛を寺に泊めるべからず」というお触れが回ったそうですが、生前から書の方では世間的に名の知れていた良寛だけに、宗門としては痛い所を突かれて目の上のたんこぶだったようです。

私がよく書いている、永田錦心、道元、魯山人なども、ぐっと来るのは良寛と同じ質を持っているからです。ブレない、媚びない、群れない、そして最後まで貫く。批判すべきことがあったらはっきりと言葉にして言い放つ。この姿勢です。日本人は出る杭云々などといって思ったことをなかなか言わないで、常に無難な線を狙い、表面上だけ軋轢を起こさないように黙っている。これではどんどん自分を取り巻く世界が濁ってゆくのは当たり前です。その濁ったぬるま湯に浸かっていたら自分自身もどんどんと濁る。そういう態度が大人の姿勢とは私は思わない。はっきりとものが言える人こそ成熟した大人だと思います。夏目漱石や南方熊楠なども筋の通った人物として私は注目しています。

ロックやジャズには大器とは言わずともこんな気骨ある人物が結構居ました。邦楽界はどうでしょうか・・・・?。まあとにかく邦楽というものに携わってみて、肩書きやら名誉、権威などにこれ程人間が弱いのか、というのを感じました。しかし人間何かで自分を固めた所で、中身が変わる訳ではなし、最後には良寛の「うらを見せ、おもてを見せ散る紅葉」の句のように、つまらない肩書きなど背負って逝く訳にはいかないのです。生きている間は業から離れられないのでしょうか・・・。

良寛はもっと今注目されるべきではないかと思っています。今、日本人の文化、精神そのものがかなり危うい状態だと思うのは私だけではないでしょう。

和を持って生きるという精神は素晴らしいですが、空気を読むということを考えすぎて、自分の意見を言おうとしないというのは頂けません。それは無責任であり、逃げているだけとも言えます。反対意見を言おうものなら、非難された、誹謗中傷されたと逆切れするような輩が多いようでは、議論も何も出来ません。どんどんとその場の雰囲気に流れて行ってしまいます。感情論でなく、理を持って話が出来ないというのは、何とも情けないレベルです。自分と違う感性や意見があるということが世の中というもの。音楽芸術の分野では特に、貫きブレない姿勢が大切だと思います。嫌いなものは

嫌い。下らんと思うものは下らんと自分の意見をはっきり言えるような人間がもっと育っていかないと、本来高潔であるべき宗門でさえも堕落して行くのです。良寛

は激しい口調で当時の僧に対し、「檀家からお布施をもらって駄法螺を吹き、朝な夕なを過ごす~~」と言っています。その時々の常識や集団の雰囲気に流されず、本質をしっかりと見極めて生きたいものですね。

昨年の公演より photo Mayu 「魂の舞」津村禮次郎

昨年の公演より photo Mayu 「魂の舞」津村禮次郎

本来日本人特有の感性はそなんな「なあなあ」な所ではないはず、日本の素晴らしい感性の芯はしっかりと受け継ぎながら、新しい時代の日本人のやり方や哲学を創り上げいかなければ、明日は無いのです。悪しきところを受け継ぐ必要はないのです。音楽・芸術は特にそういう深化する姿勢が無ければ消えて無くなってしまいます。

何かを貫く人は孤独です。相手を自分の器にはめようとしても、上手くはいきません。だから周りには期待できないのです。自分の考えを貫くにはとことん孤独でいなければならない。特に現代に於いては、自分で徒党を組んだとしても、個人的な考え方や常識や習慣などを押し付ければどんどんと離れて行く。現在の邦楽の現状を見れば明らかです。

どんな時代に在っても、その生き方に惹かれる人が後を絶たない良寛という人物には尽きない魅力が溢れています。是非お越しください。

ここ数年、語る人との共演が随分とあります。以前から、俳優の伊藤哲哉さんをはじめ、色んな人とやってはいたのですが、昨年あたりからさらに語り手から声がかかるようになりました。京都では馬場精子さんと、先日は櫛部妙有さんと御一緒して、その他にも語り部さんにはどうもモテモテ状態です??。樂琵琶での共演が多いですが、やはり色が一つになり易く、情念的になってしまう薩摩琵琶よりも、個の想いを越え、どの方向にでも飛んで行ける樂琵琶の方が合うんでしょうね。

今週末3日の土曜日には、この所演奏しているキッドアイラックホールにて、馬場精子さんと2度目の共演をします。樋口一葉の「十三夜」をやるのですが、今回は尺八の田中黎山君に音楽を任せました。馬場さんが田中君のCDを気に入ってくれたこともあるのですが、田中君も自分の作品が自分のライブ以外で世に出るのは初めてで、馬場さんも本格的な東京での公演は初めてだそうです。二人とも気合を入れて取り組んでいますので、是非是非お越しくださいませ。私は珍しくサポートに徹します。

今週末3日の土曜日には、この所演奏しているキッドアイラックホールにて、馬場精子さんと2度目の共演をします。樋口一葉の「十三夜」をやるのですが、今回は尺八の田中黎山君に音楽を任せました。馬場さんが田中君のCDを気に入ってくれたこともあるのですが、田中君も自分の作品が自分のライブ以外で世に出るのは初めてで、馬場さんも本格的な東京での公演は初めてだそうです。二人とも気合を入れて取り組んでいますので、是非是非お越しくださいませ。私は珍しくサポートに徹します。

19時30分開演です。

樂琵琶以外の琵琶楽では皆弾き語りというのが基本のスタイルですので、皆さん自分で語り、琵琶を弾くのですが、私は歌よりも何よりも琵琶の音が好きなので、弾くことは何の抵抗も無いのですが、自分で語るにはかなりのモチベーションが必要となります。

私は1stCDから器楽として琵琶を弾いていて、琵琶の音色で色んなものを表現しているので、弾き語りを安易には演奏出来ないですね。稽古しただけの得意曲を唸っているようなことは到底できないし、聴いてもいられません。琵琶弾きと言っている以上、琵琶の音で自分の世界と哲学を表現出来てナンボ、というのが私のスタイルであり信念です。

こういう私が語り部さんとやるのですから、語り部さんも大変でしょうね。馬場さんとは、東京、京都で離れているので、しょっちゅうメールであれこれとやり取りをしています。私も共感する題材でないと一緒に出来ませんので、とにかくたっぷりと話をしながら高めて行く作業が必要になりますね。

岡田美術館にて

岡田美術館にて

「語るとは何か」この命題を考えるとかなりはまってしまいますが、そもそも言葉を声に出すということは古代において、大変な霊力があると思われていました。言霊ということもよく言われますが、現代に於いても詞を口にするということはとてもとても大変なことだと思います。

何故自分がこの言葉やストーリーを語るのか、何故今語る必要があるのか、こういうことが自分の中で納得できない限りは、声は発せられません。舞台でやるにはそれだけのモチベーションが無いといけませんし、何よりも哲学が無いようでは表現することも出来ません。

邦楽全体で今、本当に想いを持ち、表現をしている人がどれだけ居るだろうか・・・?。ギターの弾き語りでライブをやっている若者は、皆自分の想いしかない所でやっている。上手いも下手もないし、ただ自分の湧き上がる衝動にのみ支えられている。しかし邦楽は幸か不幸か、お稽古をして、得意になったものをやっている。現代の社会に於いてどちらがより聴衆に届くのだろうか・・・・。

どんな上手に発音する事よりも、言葉にもならない思い、衝動を持って声に出そうとする方が私にはぐっと来るのです。言葉を声に出す以上、伝わってナンボ。いくら伝統だろうが何だろうが、リスナーの心に届かなければただのお上手。厳しいけどこれが現実です。

語るということ、言葉を発するということの重みは年々私の中で大きくなるばかりなのです。

蒸し暑い日が続いていますね。台風もまた上陸するような勢いですね。国際情勢からオリンピック、日々の日常まで、世の中というのは留まる事を知りませんね。

そんな中で先日は毎年夏の恒例SPレコードコンサート、そしてキッドアイラックアートホールにて「ヒグマ春夫のパラダイムシフトVol.80」をやってきました。

ヴィオロンにて photo mayu

ヴィオロンにて photo mayu

毎年琵琶の名人達の演奏を私の解説で聞いていただいているのですが、今回は一昨年やった「女流の時代」が好評でしたので、もう一度プログラムを練り直してやってみました。山田旭嶺、田中旭嶺、水藤錦穣各師の演奏をかけたのですが、昔の人は本当に弾法といい歌といい上手いですね。弾法だけ聞いても、現在これだけの技術で弾き切れる人は誰一人として居ません。筑前はピアノと合わせているSPも多いですが、音程もリズムも全く狂っていません。脱帽です。今は皆さん歌ばかりに気を取られている方がほとんどですが、琵琶奏者と言う以上、弾きもしっかりしなければ聴いてはもらえません!!。

SPレコードで聴く琵琶の演奏は皆凄い気迫を持っています。やり直しの聴かない一発録音という事もありますが、レコードに吹き込むことの出来る機会を得るという事は、その当時のトップクラスであたっという事です。その位ノイズの向こう側から、人生の全てをかけているんだろうな、と思わせるような勢いが伝わってきます。とにかくそのレベルは現代の演奏家の比ではありません。是非一度じっくりと聴いてみて下さい。

photo 薄井崇友

photo 薄井崇友

そして「パラダイムシフト」ではヒグマさんの映像、Soon・kimさんのサックス、牧瀬茜さんのダンスと私というチームでのパフォーマンスだったのですが、会場の密度がかなり高く、面白い空間となりました。ヒグマさんが福島で撮影した海の映像が全編に流れていたので、私は先ずスリで波の情景に同化しようと思い、そこからパフォーマンスを始めました。サックスは音色的には尺八のようにすんなりと調和しないので、そこを逆に利用して、お互いのの距離感を遠くしたり近くしたりしながらアンサンブルしてみましたが、さすがにキムさんは心得ていて気持ち良かったです。レベルの高いミュージシャンはやはり違います。邦楽人ではこんな音楽性を持っている人はいないな~~~。

また牧瀬さんとは初共演で、そのダンスは今迄私が共演したことの無い タイプのものだったのですが、違和感なく溶け込むことが出来ました。以前彼女の舞台を観て、いける!と感じましたが、同時にその姿勢にも感じるものがあり、今回の共演は何も心配していませんでした。勿論期待を裏切らないパフォーマンスでしたね。

タイプのものだったのですが、違和感なく溶け込むことが出来ました。以前彼女の舞台を観て、いける!と感じましたが、同時にその姿勢にも感じるものがあり、今回の共演は何も心配していませんでした。勿論期待を裏切らないパフォーマンスでしたね。

前半最後に一度ダンスが舞台から消えて行く所は、大きなポイントだと感じたので、3人の距離をぐっと縮めてぐっと盛り上げてみたのですが、思いがけず濃いドラマが生まれ、素敵な瞬間を創り出せたと思います。

左端がヒグマさん、中央の女性が牧瀬さん

左端がヒグマさん、中央の女性が牧瀬さん

SPレコードで聴く往年の演奏家もそうですが、今回共演した方々も皆、音楽やダンス映像それぞれがその人の人生になっている。経済はなかなか厳しいのかもしれないけれど、演奏する事、踊る事、作品を創る事と生きることが一致している。だから共感し合えるのです。

人生となっているというのは、簡単に言えば、自分のやることが社会と関わりを持っているかどうかという点に尽きます。私はいくら上手でも偉くても、音楽が人生となっていないと感じる人と

は一緒に演奏しません。人間は社会の中に在ってこそ生きることが出来るという歴然とした事実を思えば、その人間が創り出した音楽もまた同じでなくてはおかしい。音楽家はその紡ぎ出す音楽がいかに社会と関わっているか、そこがとても重要。社会と関わらず演奏しているのは趣味としては楽しいし、仲間も増えると思いますが、私はそうはいかないのです。

私は20年程琵琶で活動させてもらっています。この20年で何を学んだかと言えば、芸術家としての心の持ち方なのです。技術や経験も勿論なのですが、どういう心で居るか。どこを見ているのか、それが全てだと言いきってもおかしくない位に、心が全てを左右すると思います。音楽や芸術が人生になっている人は、好奇心も旺盛だし、自分の専門以外のものとどんどん関わり、自分の知らないものも柔軟に受け入れて行く。だからどんなジャンルの人でも話が出来るし、自分の世界もどんどんと広がり豊かになって行きます。

趣味で音楽を楽しむのもとても素晴らしいことです。ただ舞台人として生きて行くにはそれなりの心構えが必要ですね。自分の興味の無い所に価値を見出し、感性を柔軟にし、自ら色々なジャンルの人とコミュニケーションを取るようにしないと、小さな世界に留まってしまいます。生業とするならばその心では舞台には立てません。社会の中に在る多くのものや人を出会い、関わり、大いに刺激をされ、そういう世の中の浪騒の中に居るからこそ、色々な視点を感じ自分の感性も豊かになる。またどんどんと深化して行くのです。

今琵琶人で、琵琶を弾くことがそのまま人生になっている人がどれだけ居るでしょうか。趣味でやる人もあれば第一線のプロを目指す人も居るでしょう。

居心地の良い所にだけ居て、お好みのものしか手にしないのは、楽しいだろうし、ストレスも無いかもしれませんが、SPレコードで聞く往年の演奏家のように、これで生きて行くんだという気迫を感じる人は、今少ないですね。偉い人は星の数ほどいますが、残念ながら人は学歴や受賞歴で音楽を聴かないのです。あくまで音楽に魅力ななければ聴いてくれない。人を惹きつける魅力があってこそ舞台に立てるのです。

でもまだまだ捨てたもんじゃないですよ。年齢ジャンル関係無く、音楽や芸術家には想いに溢れて、表現活動を自分の人生として生きている人が沢山いるのです。趣味人でも、柔軟に視線を向けてくれる人もそれなりに居るものです。そういう人とどんどん繋がって行きたいですね。

久しぶりに熱い夜を過ごしました。

場あたり稽古中の津村先生

場あたり稽古中の津村先生

今週末3日の土曜日には、この所演奏しているキッドアイラックホールにて、馬場精子さんと2度目の共演をします。樋口一葉の「十三夜」をやるのですが、今回は尺八の田中黎山君に音楽を任せました。馬場さんが田中君のCDを気に入ってくれたこともあるのですが、田中君も自分の作品が自分のライブ以外で世に出るのは初めてで、馬場さんも本格的な東京での公演は初めてだそうです。二人とも気合を入れて取り組んでいますので、是非是非お越しくださいませ。私は珍しくサポートに徹します。

今週末3日の土曜日には、この所演奏しているキッドアイラックホールにて、馬場精子さんと2度目の共演をします。樋口一葉の「十三夜」をやるのですが、今回は尺八の田中黎山君に音楽を任せました。馬場さんが田中君のCDを気に入ってくれたこともあるのですが、田中君も自分の作品が自分のライブ以外で世に出るのは初めてで、馬場さんも本格的な東京での公演は初めてだそうです。二人とも気合を入れて取り組んでいますので、是非是非お越しくださいませ。私は珍しくサポートに徹します。

タイプのものだったのですが、違和感なく溶け込むことが出来ました。以前彼女の舞台を観て、いける!と感じましたが、同時にその姿勢にも感じるものがあり、今回の共演は何も心配していませんでした。勿論期待を裏切らないパフォーマンスでしたね。

タイプのものだったのですが、違和感なく溶け込むことが出来ました。以前彼女の舞台を観て、いける!と感じましたが、同時にその姿勢にも感じるものがあり、今回の共演は何も心配していませんでした。勿論期待を裏切らないパフォーマンスでしたね。