すっかり秋の風情になりましたね。

夏の暑さが苦手な私としてはやっと自由に動き回れる季節が来て嬉しい限り。また秋は色んな演奏会が本当に沢山会って、琵琶奏者としても充実感が溢れてきます。

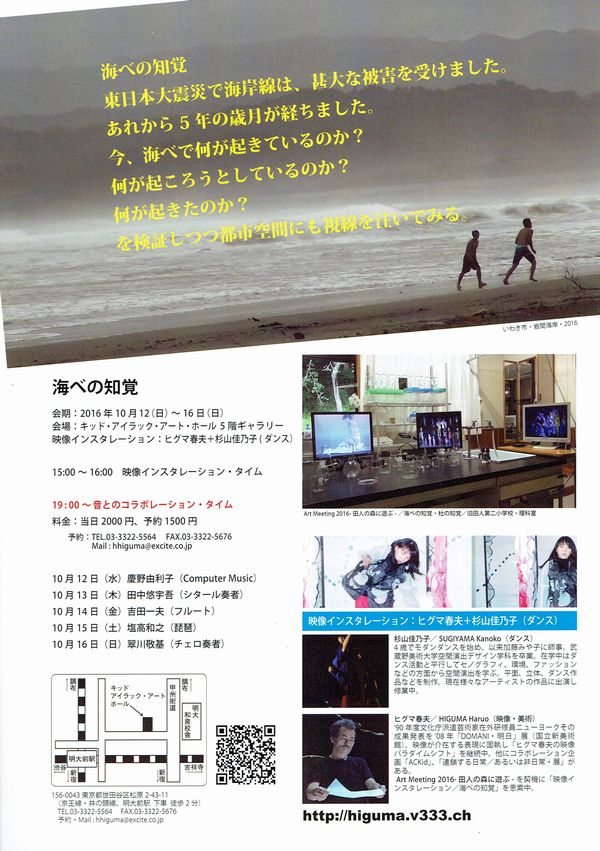

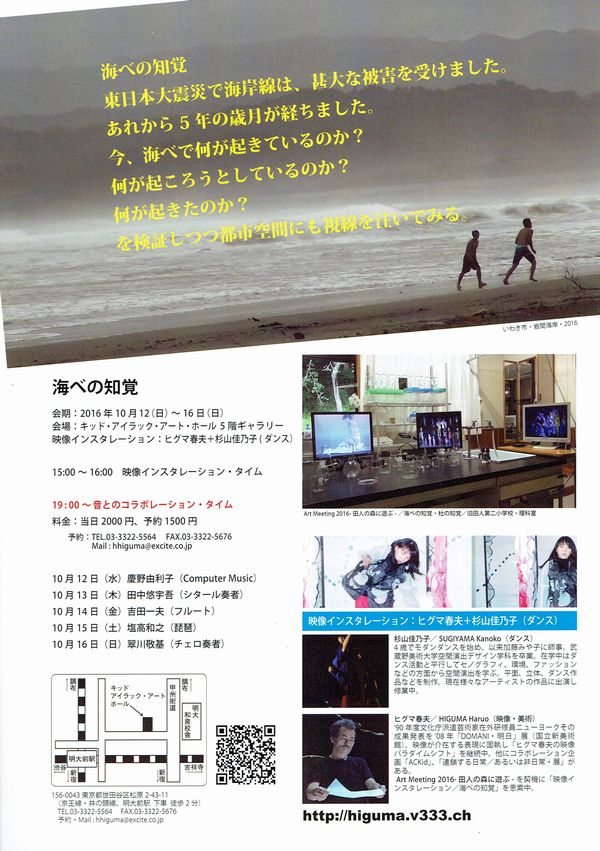

先日は映像のヒグマ春夫さんのインスタレーションにて演奏してきました。5日間のインスタレーションでしたが、5日間ともダンサーの杉山佳乃子さんが踊り、毎日演奏する人が変わるという面白い企画でした。最終日には久しぶりに私の1stアルバムのメンバー3人が揃って、10年以上の時が一気につながって盛り上がりました。また面白い事が始まるるような予感がしています。

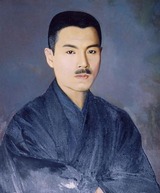

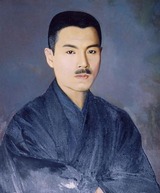

ここ数年、特に去年よりまたアート系の場における演奏の機会が増えてきました。私は元々こういう所から活動が始めた事もありまして、色んなジャンルのアーティストが集う現場こそが自分の居場所であると思っています。「琵琶楽を芸術音楽にしたい」という永田錦心の言葉を私なりに実践して行くには、自分ひとりでやっていても何も成就しません。心ある芸術家との旺盛な交歓と連携が不可欠です。凝り固まった世界から琵琶という楽器を解放させるためにも、今後はアート系の舞台に積極的に出て行こうと思っています。

今迄多くのものに導かれ、その時々で自分なりに色んなことを考え、実践してきましたが、やはり自分にとって一番自分らしいことをやるのが良い結果をもたらすと実感しています。負けず嫌いで意地を張って、「負けたくない」の一心であれもこれもやっていては、たとえ一度上手くいったとしても後が続かない。逆に自分に出来ない事を自覚する方が、良い部分を伸ばせると思っています。それは何もコンプレックスを持つという事ではなく、自分を知るということなのです。

また自分の信念というものを持つ事で、逆にそれに囚われて、視野を狭くしてしまう事も十分に気をつけなければなりません。活動をしていれば自分の方向性も見えてくるし、考え方も固まってきますが、自分の嫌いなところ、興味のないところに価値を見出さず、避けて、排除しているだけでは了見の狭い偏屈な音楽しか出てきません。どんなものでもそれを支持する人がある以上、何かしらの魅力があるのです。

良寛公演より

良寛公演より

なかなかこうしたバランスを取るのは難しい。だから活動をすればするほどに、自分の器というものを問われているんだと感じます。上手いとか凄いなんて言われる所で留まっていては、いつまで経っても小さな村社会から抜け出せません。どれだけ魅力ある音楽であり舞台であるか、そこまで行かなくては舞台人とはは言えません。

時には凝り固まった権威や組織と戦う事も必要でしょう。永田錦心やパコ・デ・ルシアなどを見てもそう思いますが、しかし一方では音楽に対する純粋な愛、ひいては人間に対する深い想いというものが溢れていないと、音楽は成就しないのです。こういうところの器が必要なのです。

この秋は色々な仕事をさせてもらっています。この幅こそ今の私には必要。エンタテイメントの舞台には行きませんが、秋風に乗って豊かな世界が響き渡るよう、良い仕事をして行きたいと思っています。

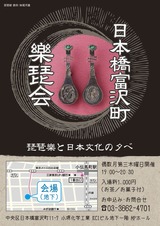

明日20日(木)は第5回目の日本橋富沢町樂琵会があります。今回は樂琵琶の特集。私にしか出来ない、樂琵琶の深遠な世界を聴いていただこうと思っています。是非御贔屓に。

このところ演奏会続き出ご無沙汰してしまいました。こうして色々なお仕事を頂くのは本当にありがたいこと。まだまだこの秋は演奏会が続くのですが、まずは最近の報告から。

今週はまず最初に、和歌山にて玉津島神社での奉納演奏、アートキューブホールにてコンサートをやってきました。

演奏の後は海南市の蒲公英工房にて、ゆっくり自然を満喫!。こういうところに定期的に身をおいて英気を養いたいですね。

次は第106回琵琶樂人倶楽部「次代を担う奏者達Ⅳ」をやってきました。今回は筑前琵琶の依田旭人君、平家琵琶の津田文恵さんに演奏してもらいましたが、若手ががんばっているのは頼もしいですね。ぜひ協会や流派という小さな枠の中に納まらないで、どんどん活躍して欲しいですね。琵琶樂人倶楽部では来年も既に一年間のスケジュールが決まりまして、琵琶楽のレクチャーを中心にしながら、面白い活動をしている琵琶奏者もどんどんと紹介して行きます。乞うご期待!!

そして写真がまだ届いていないのですが、久しぶりに熊谷の常光院にて十三夜観月会で演奏してきました。常光院のご住職からは今までにも何度となく声をかけてもらっていて演奏しているのですが、熊谷ですから定番という事で、第一部では「敦盛」を演奏しました。第二部ではお客様からのリクエストもあり、本当に久しぶりに「壇ノ浦」を演奏しました。この「壇ノ浦」は鶴田先生の作品に、私が手を入れたものですので、「敦盛」や「経正」など、歌詞から曲から私が作ったオリジナルではないのです。そんな事もあって、いつかオリジナルな形にしようと思いつつ、久しく演奏していませんでした。

しかしどういうめぐり合わせか、前日の夜、鶴田先生の夢を見たのです。それもかなりリアルな夢でした。また2部の演奏の前にお客様から声をかけられて、その時に「壇ノ浦」という言葉を聞いて、なんとなく「やってみよう」という気になったのです。当然練習は一切やっていないのですが、これが近年にないほどの出来で、何かにぐいぐいと押されているかのような感じだったのです。不思議なもんですね。

ヒグマ春夫映像インスタレーション「海辺の知覚」

ヒグマ春夫映像インスタレーション「海辺の知覚」

10月15日 19時開演

明大前キッドアイラックアートギャラリー(5F)

予約1500円 当日2000円

さて今夜は、キッドアイラックギャラリーにて開催されている、ヒグマ春夫さんの映像インスタレーションで演奏します。5日間に渡り毎日ゲストを迎えてやっているのですが、昨日はフルートの吉田一夫君、今夜が私、明日はチェロの翠川敬基さんです。この3人は私の1stアルバム「Orientaleyes」のメンバーでして、実は人選も私がやらせていただきました。

これは昨夜の吉田君の舞台。ダンサーは5日間通して踊っている杉山佳乃子さん。

これは昨夜の吉田君の舞台。ダンサーは5日間通して踊っている杉山佳乃子さん。

ヒグマさんとの仕事では、映像の世界という完全な異次元の中に放り込まれることもあって、いつも面白い事が起きるので、とても楽しみです。決まりきった形しかやろうとしないようでは、いつまで経ってもお稽古事から抜け出せない。永田錦心が目指した「琵琶を芸術音楽にして世界化するのだ」という理念を実践するには、どんどん小さな世界の慣習や常識を飛び越えて行には、こうしたアーティストとのコンビネーションは不可欠ですね。

和歌山アートキューブホールにて

世の中、自分の思うように生きるというのは難しい事ですね。それでも私の場合は私がやりたいと思うことが仕事になってきているので、とても充実した活動をさせてもらっています。曲を自分ですべて書いているという事もありますが、本当にこうして自分の作品でお仕事をさせていただいているのは、生かされているという想いが日に日に強くなってきています。あらゆるところに感謝しかないですね。

今後は更に心のままに生きてゆこうと思います。たとえ孤独でも誇り高く、自らの心に純粋に・・・・。

まずは器楽曲の更なる充実が最優先ですが、やはりいつも書いているように唄の部分の改革も必要ですね。ただ大声を張り上げてこぶしまわして唄うスタイルの演奏では、私の世界は全く表現できないので、全く違う琵琶と声のスタイルを作りたいです。これが出来上がったら、琵琶がまた面白くなるんじゃないかと思っています。

時代と共に生きてこそ音楽。囚われこそは音楽・芸術の対極にあるものだと思うのです。

先日やっとパコ・デ・ルシアのドキュメンタリー映画「パコ・デ・ルシア 灼熱のギタリスト」を観に行ってきました。下高井戸シネマでやっていて良かった!。会場では旧友にも遭遇し、一段と盛り上がりました。

映画を観ていて、私の音楽家としての一つの原点を想い出しました。色んな体験から音楽家になることを志したのですが、中でも高校生のとき初めて聞いた「Mediterranean Sundance」こそがギタリストへの道を示してくれた作品だと確認しました。この曲は世界に衝撃を与えたと常にいわれ続けていますが、確かにあれほどのインパクトは、ジミヘン、ヴァンヘイレンの登場の他に見当たらないですね。

またこの映画を観て、私がパコの何に惹かれたのかも良く判りました。パコ・デ・ルシアはまさに永田錦心やピアソラと同じ質を持っている。永田錦心と同様、お決まりのように時代を突き進む者は伝統組からは散々批判されましたが、最後はもう認めざるを得ないというところまでやってのける。この質が私を強烈に突き動かすのです。感動するとはこういうことですね。

75年にフランコ将軍が亡くなり、スペインが一気に自由主義に傾いた正にその時期にパコ・デ・ルシアは世界に打って出ました。既にフラメンコの世界では知らない人が居ないほどの天才振りを示していましたが、そんなところに留まらないのが素晴らしいですね。ほとんどの人が目の前の成功に安住してしまう中、更にその先に視線が向く人だけが、次世代スタンダードを作り出すのです!!。当時のスペインの社会的な雰囲気や盛り上がりも後押しした事と思います。そしてこれは、急激に西洋文化が流入した明治期に永田錦心が現れたのと同じ。まさに時代が求めた天才という事ではなかったのでしょうか。

これは初めてパコ・デ・ルシアが世界にその音を響かせた「Mediterranean Sundance」です。ジャズ系のギタリスト アル・ディ・メオラが77年にリリースしたレコードの中の一曲です。まだ聴いたことの無い人はぜひ聞いてみてください。大きな音で!!

フラメンコの世界では実力も認められ、若き天才として知られていたパコが、地元TV局のインタビューで「何故フラメンコでこれだけ有名な方が、世の中で知られていないのでしょう?」というと問いに「フラメンコを聞く人は少ないからね」とパコは答えていましたが、私はこの認識にぴんと来ました。このインタビューの後パコは世界に飛び出して行ったのです。それもフラメンコではなくオリジナルな音楽をやりました。決して伝統に胡坐をかくことなく、他ジャンルの世界の一流と組んで演奏し、世界中の人を魅了し、それが次世代の最先端のフラメンコとなっていったのです。

邦楽もいくらその小さな村の中で、村人に向けてやっても世の中の人は誰も聞いてはくれないのです。モダンスタイルを創った永田錦心は若き日、命の危険まで感じるほどに批判されましたが、その音楽は今やスタンダードになっています。しかし残念な事に永田が目指した世界を突き進む者は現在誰一人としていません。永田自身が組織した錦心流が琵琶界一の保守に成ってしまい、永田の作った「形」を守ろうとし、時代に対し挑戦する者が錦心流の中に居ないというのは納得いかないですね。何故あの志を受け継がなかったのか・・・・?。

邦楽もいくらその小さな村の中で、村人に向けてやっても世の中の人は誰も聞いてはくれないのです。モダンスタイルを創った永田錦心は若き日、命の危険まで感じるほどに批判されましたが、その音楽は今やスタンダードになっています。しかし残念な事に永田が目指した世界を突き進む者は現在誰一人としていません。永田自身が組織した錦心流が琵琶界一の保守に成ってしまい、永田の作った「形」を守ろうとし、時代に対し挑戦する者が錦心流の中に居ないというのは納得いかないですね。何故あの志を受け継がなかったのか・・・・?。

永田錦心は「琵琶の世界化」という言葉を使って、その視野は既に世界に向いていました。「学ぶべきは西洋音楽であり、洋楽の知識を持ったものが新たな琵琶楽を創造するのを熱望する」と言いました。洋楽云々は当時の感覚ですが、現代の言葉と感性に置き換えて、永田錦心のこの発言をもう一度肝に銘じたいですね。

永田錦心は琵琶を改良し五柱の琵琶を開発しました。パコもギターをコンサートホールで弾けるように改良しました。それは自分がこの先行くべきも所が判っているからです。そのために、それに対応する楽器が必要だったのです。そして2人ともとにかく音楽に関してはストイックだった。パコは内省的であり、永田錦心はなかなか言動も激しかった。その性格は違えども、目指す世界は一緒だったのではないでしょうか。フラメンコをアンダルシアの民族音楽から世界の人々が認める芸術音楽にまで持って行き、世界中を魅了したのは誰もが認めるところでしょう。永田錦心も琵琶を芸術音楽にし、世界化したいと熱望していた。

自分の人生の中にこういう天才達の軌跡を感じることが出来たというのは本当に幸せです。私は2人には及ばずとも、こうした目標となる先人が居るだけで、勇気が沸いて来ます。

自分の人生の中にこういう天才達の軌跡を感じることが出来たというのは本当に幸せです。私は2人には及ばずとも、こうした目標となる先人が居るだけで、勇気が沸いて来ます。

私はまだまだ考える事もやる事もたくさんありますが、何よりも自分のヴィジョンを見据えて進んで行きたい。

血沸き肉踊るひと時でした。

またこの季節がやってきました。H氏が虚しくなったこの季節を忘れる訳にはいきませんが、私の中ではやっと受け入れる事が出来ました。今年は更に先へと歩みを進めるメッセージを頂いたような気がしています。

この琵琶はH氏が私のところに来るたびに弾いていた琵琶です。時々こいつを手にすると、Hの事がいつも想い出されます。今日もこの琵琶で、氏にささげた「虹の唄」を何度か弾きました。聞いてくれたかな??

考えてみれば私は琵琶を手にしてから常に学びの連続でした。私が琵琶を手にするということは、こうした学びを琵琶を通して得るという事でもあったと思っています。こういうものを運命というのでしょうか。勿論まだその先があると感じていますが、とにかく何があっても何者にも振り回されずに淡々と自分の道を進む。それをするために多くのことを教わったような気がしています。周りの目を気にして、良い人ぶってはだめ。色々やって来て思うに、時に戦う事も必要だと感じましたし、下らないものは下らないとはっきり表現することも、私には必要な事だと感じています。

ただ私の考えを人に押し付けないように心がけて行きたい。私のように独自の活動を展開していると、自然と周りを振り回してしまいますし、また影響を与え過ぎるというところも感じています。まあ相手がそれでよければ良いのですが、自分と違う考え方、やり方、そして感性をもっと柔軟に受け入れてゆくようになりたいと思います。

ただ私の考えを人に押し付けないように心がけて行きたい。私のように独自の活動を展開していると、自然と周りを振り回してしまいますし、また影響を与え過ぎるというところも感じています。まあ相手がそれでよければ良いのですが、自分と違う考え方、やり方、そして感性をもっと柔軟に受け入れてゆくようになりたいと思います。

世の波騒は常に付きまとうもの。思い通りにならない事も多いです。しかし何があろうとも、自分の人生を生きてゆくしか生きようがない。寄りかかるものは無いのです。

また今年も多くの学びを得る事が出来ました。少し休養して、改めて自分を見つめなおす事も必要だとも感じています。一つの転機に来ているのでしょうね。

毎日忙しい日々を送らせてもらって、本当にありがたい限りです。先日15日は十五夜ということで、門前仲町の料理屋さん「花咲きババ」という新しく出来たお店で、オープン記念を兼ねてお月見演奏会をやってきました。

お店の方と一緒に

この時期は本当に毎年毎年、大小様々な仕事を頂いて飛び回っています。ありがたいですね。音楽家は舞台に立ってなんぼ。私はとにもかくにも演奏を聴いていただくのが何よりも喜びなのです。考えてみれば肩書きも何も無い私が、琵琶を生業としているというのだからありがたいという意外に言葉は無いですね。それも樂琵琶の秘曲を除いてすべて全ての曲を自分で作曲し、それを聞いていただいているというのですからまさに奇跡的!!。こうして生かされていることを感謝するのみです。

先日上演した戯曲「良寛」でも思いましたが、良寛の揺るぎない根本精神や、何にも寄りかからず無垢な心のままに生きたその姿は実に魅力的です。それこそが後世の人々を惹きつけたように、私もヴィジョンを持ち、自分で納得の行くように作曲し、演奏するのが一番性に合いますし、また良寛や永田錦心に及ばずとも、それを貫いてゆこうと思います。

私の目標は月の光のような音楽です。けっして太陽のように燦燦と輝く光ではありません。月の光はすべてを照らす訳ではありませんし、その光は暗闇に程近いものでもありますが、静かに包み込むように地を照らし、一見エネルギーが弱いかのように見えて、実はどこか人の心を惑わしてしまうような、魅惑的なところも持っている。そして何よりも静寂に満ちている。そんな月の光のような音楽が、私の究極の望みなのです。それには具体性よりも、抽象性ということが大きなキーワードとなりますね。また月の光は、私の詩情をじわじわと掻き立てます。夜というもの、月というものが無かったら私は作曲をしていなかったでしょう。

近現代の芸術において抽象性こそは、その根底に流れる思想であり、スタイルであり、哲学であり、欠くべからざる感性なのです。また日本には世界に先駆けて、「わび」や「幽玄」という正に抽象主義を代表するような概念・哲学が既に中世に出来上がっていました。それは平安時代の「余情の美」等の感性からはじまり、室町に能として具現化して、さらに近世に入り芭蕉などを経て「さび」へとまた深まって、今に伝えられています。抽象というものが出てくるということは、哲学的にかなりの洗練を経ている証明です。私はこのあたりの精神文化、哲学を現代のやり方で、琵琶という楽器を通してやりたいのです。

筝曲には名曲「みだれ」があり、「春の海」という日本の印象派とも言える近現代の金字塔があります。残念ながら現代の薩摩琵琶には抽象性とは間逆の、父権的パワー主義でごり押しするような旧態がいつまで経っても抜けないのが残念でなりません。確かに薩摩琵琶の持っている文化は「地」の音楽であり、人間の感情を、言葉を伴って直接に表現してゆく音楽として今まで演奏されてきたので、良くも悪くも雅楽のような大きな世界観や抽象性というものがないのですが、琵琶樂を芸術音楽にしようと懸命に活動した永田の志は何処に行ってしまったのでしょう・・・・・?。

先月のキッドアイラックホールにて:ダンサー牧瀬茜 サックスSoon・Kim、映像ヒグマ春夫との即興演奏

先月のキッドアイラックホールにて:ダンサー牧瀬茜 サックスSoon・Kim、映像ヒグマ春夫との即興演奏私は5,6年は樂琵琶に於いて、月と風をテーマとし色々と作曲を重ねてきましたが、それは樂琵琶の音楽が、言葉を伴わず器楽として「啄木」のように感情表現ではなく、自然描写を音楽にする、印象派に近い感性を持っているから、現代的な抽象性ということも表現しやすかったからです。しかし琵琶で活動を始めた最初の頃は、まだ樂琵琶を手にしていなかったこともあり、薩摩琵琶で抽象性を確立したいと思い、色々な作品を作曲しました。初期作品としては、

「まろばし~尺八と琵琶の為の」

「時の揺曳~チェロ・フルート・琵琶の為の」

「太陽と旋律第二章~チェロ・フルート・琵琶・声の為の」

「in a silent way~筝・フルート・琵琶・声の為の」

「風の宴~琵琶独奏曲」

などの作品があります。これらは自分でも大のお気に入りなのですが、最近は改めてこの路線をこれからもどんどん進めてゆきたいと思っています。

ここ1,2年即興演奏にもまた取り組んでいるのですが、抽象性というものを描くには即興は良い手段だと思っています。ただそこに沈殿しないように、常に自分の中に美学を持って作曲、演奏、即興を行き来していきたいですね。

月の光のように、人を柔らかく包み、誘う、そんな音楽を琵琶樂の中に確立したいのです。

良寛公演より

良寛公演より

これは昨夜の吉田君の舞台。ダンサーは5日間通して踊っている

これは昨夜の吉田君の舞台。ダンサーは5日間通して踊っている

邦楽もいくらその小さな村の中で、村人に向けてやっても世の中の人は誰も聞いてはくれないのです。モダンスタイルを創った永田錦心は若き日、命の危険まで感じるほどに批判されましたが、その音楽は今やスタンダードになっています。しかし残念な事に永田が目指した世界を突き進む者は現在誰一人としていません。永田自身が組織した錦心流が琵琶界一の保守に成ってしまい、永田の作った「形」を守ろうとし、時代に対し挑戦する者が錦心流の中に居ないというのは納得いかないですね。何故あの志を受け継がなかったのか・・・・?。

邦楽もいくらその小さな村の中で、村人に向けてやっても世の中の人は誰も聞いてはくれないのです。モダンスタイルを創った永田錦心は若き日、命の危険まで感じるほどに批判されましたが、その音楽は今やスタンダードになっています。しかし残念な事に永田が目指した世界を突き進む者は現在誰一人としていません。永田自身が組織した錦心流が琵琶界一の保守に成ってしまい、永田の作った「形」を守ろうとし、時代に対し挑戦する者が錦心流の中に居ないというのは納得いかないですね。何故あの志を受け継がなかったのか・・・・?。

自分の人生の中にこういう天才達の軌跡を感じることが出来たというのは本当に幸せです。私は2人には及ばずとも、こうした目標となる先人が居るだけで、勇気が沸いて来ます。

自分の人生の中にこういう天才達の軌跡を感じることが出来たというのは本当に幸せです。私は2人には及ばずとも、こうした目標となる先人が居るだけで、勇気が沸いて来ます。

ただ私の考えを人に押し付けないように心がけて行きたい。私のように独自の活動を展開していると、自然と周りを振り回してしまいますし、また影響を与え過ぎるというところも感じています。まあ相手がそれでよければ良いのですが、自分と違う考え方、やり方、そして感性をもっと柔軟に受け入れてゆくようになりたいと思います。

ただ私の考えを人に押し付けないように心がけて行きたい。私のように独自の活動を展開していると、自然と周りを振り回してしまいますし、また影響を与え過ぎるというところも感じています。まあ相手がそれでよければ良いのですが、自分と違う考え方、やり方、そして感性をもっと柔軟に受け入れてゆくようになりたいと思います。