1月11日に配信が始まりました10thアルバム(未発表曲を集めたオムニバスを入れると12th)「AYU NO KAZE」の曲紹介です。今回は20年以上前にリリースした1stアルバム「Oriental Eyes」の頃に帰ったような私の原点に直結した作品を集めました。20年以上の時を経て改めて私の音楽が浮かび上がって来た気がしています。琵琶弾き語りは無く私自身は歌っていません。1曲のみメゾソプラノに歌ってもらっていますが、いわゆる歌とはまた違いヴォイスと表現した方が良いと思えるようなもので、全体がインストアルバムと言えます。器楽としての琵琶樂をずっと標榜してきた私の現時点での答えとも言える内容です。

「東風あゆのかぜ AYU NO KAZE」

薩摩琵琶の独奏曲です。「風の宴」に続く曲として、何としても薩摩琵琶での独奏曲を創りたいとずっと思っていたのですが、ようやく出来上がりました。「風の宴」はいわゆる都節音階で出来でいるのですが、こちらは全体がマイナーペンタトニックで創られています。タイトルの「あゆのかぜ」とは万葉集の中で大伴家持が越中時代に読んだ歌「あゆのかぜ いたく吹くらし奈号の海人の 釣りする小舟こぎ隠る見ゆ」という歌から取りました。この歌では東風を「あゆのかぜ」と読ませていますが、これはこの地方(現在の富山県射水市辺り)の呼び方という事です。日本海側の風には日本の風土に渡る風だけでなく大陸からの異国の風も吹き来て、都とはまた違うものを感じさせる風だったことと思います。ここは部分的に転調を入れる事で違う種類の風を表現していて、そこがこの曲の一つのポイントになっています。万葉の頃は異国からの文化が入って来て来て、時代が静かにそしてダイナミックに変化して行く時代。それはそのまま現代にも通じるものを感じます。そんな雰囲気を形にしてみました。この曲は今後の私のスタンダードになると確信しています。

「凍れる月~第二章」

2006年の発表した「流沙の琵琶」というアルバムの中で「凍れる月」という龍笛と樂琵琶の作品を発表しました。その曲の雰囲気は私が琵琶も手にする以前から追いかけて来た一つのイメージを具体化したのですが、今一つ作曲が甘く、何度も舞台で演奏しているにも拘らず、思うような世界が立ちあがるのは本当に稀で、常に平均点を超えられなかったのです。そのイメージをもう少し確実に舞台で表すことが出来るように、あれこれと考えかなり長い間もやもやして、何度も譜面を書いては書き直しライブで試行錯誤を繰り返しようやく形になりました。またそのイメージはジャズの名曲「Blue in Green」にも通じる所があり、この想いをヴァイオリニストの田澤明子先生にぶつけてみた所、田澤先生の類い稀な感性と技術が見事に新たな世界を示してくれました。これらの試行錯誤の中から生まれたのがこの曲です。前作「凍れる月」の先に見えてたイメージがこのよう姿を見せてくれて、本当に嬉しいです。

「凍れる月~第三章」

第二章が出来上がった事で、今度は少し別の視点から同じモチーフを捉えようという想いが出てきて具体化した曲です。第三章ではモチーフは同じながらドラマ自体をがらりと変えて一本調子の篠笛と薩摩琵琶という組み合わせで創りました。第二章まではある色彩を念頭に全体の幻想性を前面に出して抽象的な雰囲気に仕上げているのですが、こちらは月が人格化し、月自体が内に秘めた狂気を吐き出して、ルナティックに動き出すようなドラマ構成にしました。ちょっとプログレっぽい感じです。かなり激しくなる部分もありますし、手法としてインテンポとルバートを同時に組み合わせてみたりして、ダイナミックに仕上がっています。途中オーネットへのオマージュも盛り込みました。これからのデュオの定番になりそうな曲です。

「凍れる月~第四章」

こちらは第二章の雰囲気を樂琵琶の独奏に置き換えて、静かな小品としてまとめてみました。こういう樂琵琶の独奏曲もぜひ欲しかったので、割とすらすらと曲が出来上がりました。これからはまた樂琵琶の演奏会もやって行きたいので、そんな時にはぴったりの曲です

「西風(ならい)」

9thアルバム「Voices from the ancient world」で、ヴァイオリンとのデュオで収録した曲です。

「ならい」とは東日本の太平洋側の漁師言葉で、冬に吹く風の事を言います。土地土地によって風の方向が変わるのですが、今でもこの「ならい」は使われています。琵琶は西方から伝わった楽器ですので、私は「西風」と書いて「ならい」と読むようにして、「東風」を「あゆのかぜ」と読む第1曲目との対になる曲として位置付けています。

元々笛や尺八など邦楽器とのデュオの為に創った曲ですので、今回は元々の形である篠笛とのデュオの形で再録してみました。マイナーペンタトニックによる民謡風のテーマメロディーが様々に変化して行く様を描いてみました。チューニングはDDADを使っています。以前はDDAEが定番で「まろばし」や「二つの月」等以前の作品ではこちらを使っていたのですが、ここ何年かの作品「Voices」「凍れる月~第三章」等ではこちらをよく使ってます。絃の張り、全体の鳴りだけでなく柱のポジションも大変使い易く、私の琵琶にはぴったりなチューニングだと感じています。

「遠い風」

樂琵琶と篠笛による静かな作品です。異国の風を感じるメロディーながらどこか懐かしい気持ちになる、そんな所がコンセプトです。このメロディーを聴いているのは日本に帰化した渡来人かな?。

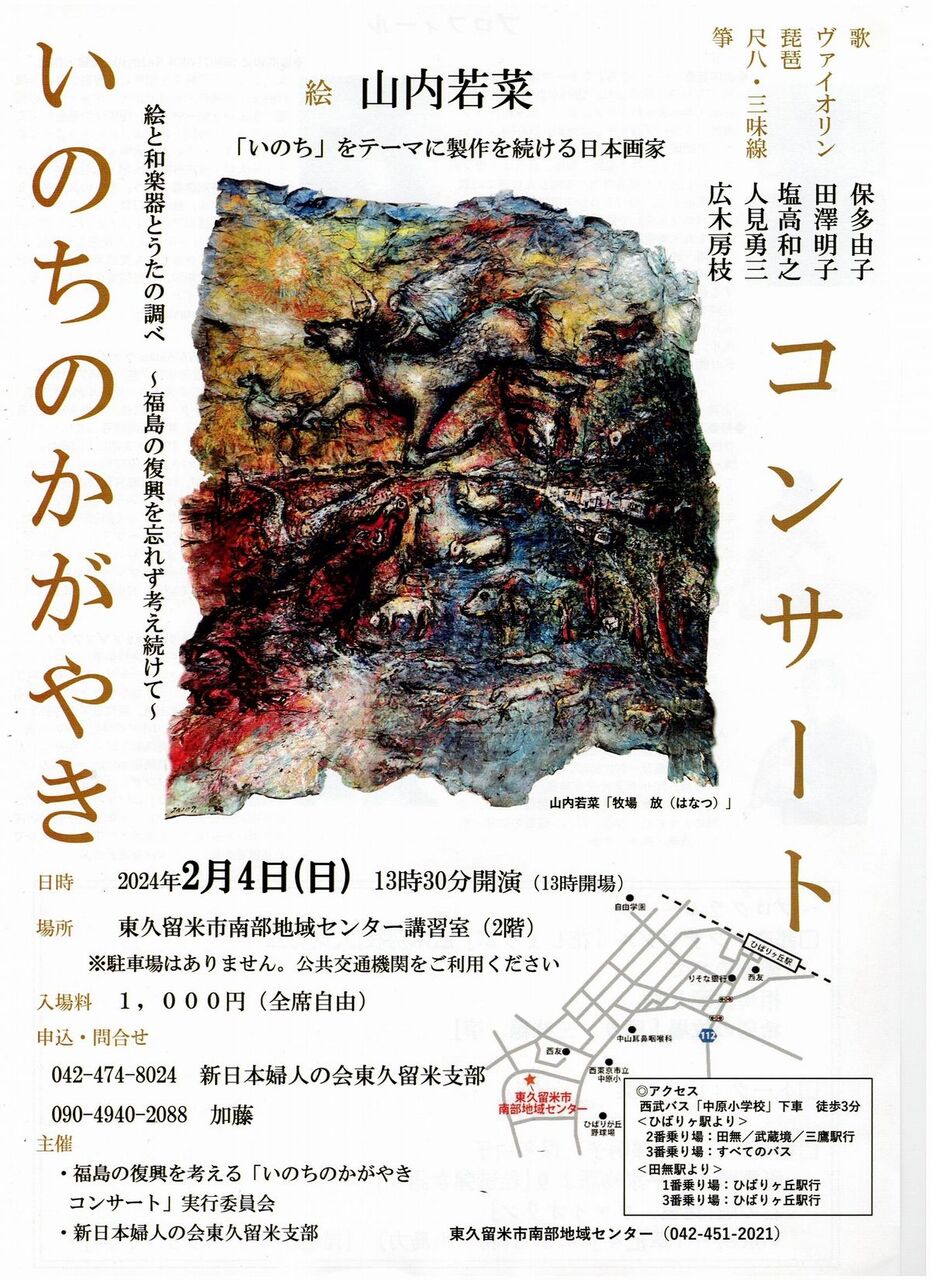

「Voices」

ここ数年演奏している曲ですが、元々は福島応援隊という団体が主催するイベントの為に作曲したものです。初演は新横浜のスペースオルタ。画家 山内若菜さんが製作した福島をテーマにした巨大な作品の前で演奏しました。震災詩人 小島力さんの詩に私が曲を付けたのですが、そのけれんの無いリアルな言葉に音を付けるのは難航しました。一度はお断りもした程でしたが、再度の依頼を受け結果的に素敵な曲となりました。先ず言葉を分解して音声レベルにして音楽を付け、曲の進行と共に言葉がリアルな実態を持って立ち現れるような作りにしてみました。初演はメゾソプラノ・能管・琵琶でしたが、何度か試行を繰り返しまして、最終的にメゾソプラノ・ヴァイオリン・琵琶と

いう形になりました。このヴァージョンは昨年、保多由子メゾソプラノリサイタル(銀座王子ホール)にて演奏しました。

以上が今回の内容です。これらの作品はいずれもこれからの私の重要なレパートリーになる作品ばかり。これ迄琵琶語りなどもそれなりにやって来ましたが、やはり私は器楽としての琵琶樂をずっと標榜してきましたし、これからも何を置いても琵琶の音色を届けたいのです。歌ではありません。

私は1st「Oriental Eyes」から、全て自分で作曲をして琵琶のインストをやって来ました。樂琵琶でも古典雅楽ではなく、あくまでオリジナルな世界を表現して来て、あくまで琵琶の音至上主義でやってきたのです。ただ15年~20年位前は薩摩琵琶の流派の常識である「弾き語りでなくては琵琶ではない」という価値観にまだどこかで囚われ、弾き語りでも絶対に負けられないという気持ちが強くありました。自分の中の囚われに振り回されていたという事なのでしょう。今となってはそれもまた経験の一つですが、そんな所も2018年リリースの8thアルバム「沙羅双樹Ⅲ」で「壇ノ浦の弾き語りを収録して、それできっぱり囚われから卒業して、9th「Voices from the Ancient World」ではヴァイオリンとのデュオインストアルバムを創りました。そして今回、何物にも囚われない私独自の世界を実現できたと自負しています。やはり私は琵琶の音色を聴かせるのが自分の使命だと思っています。

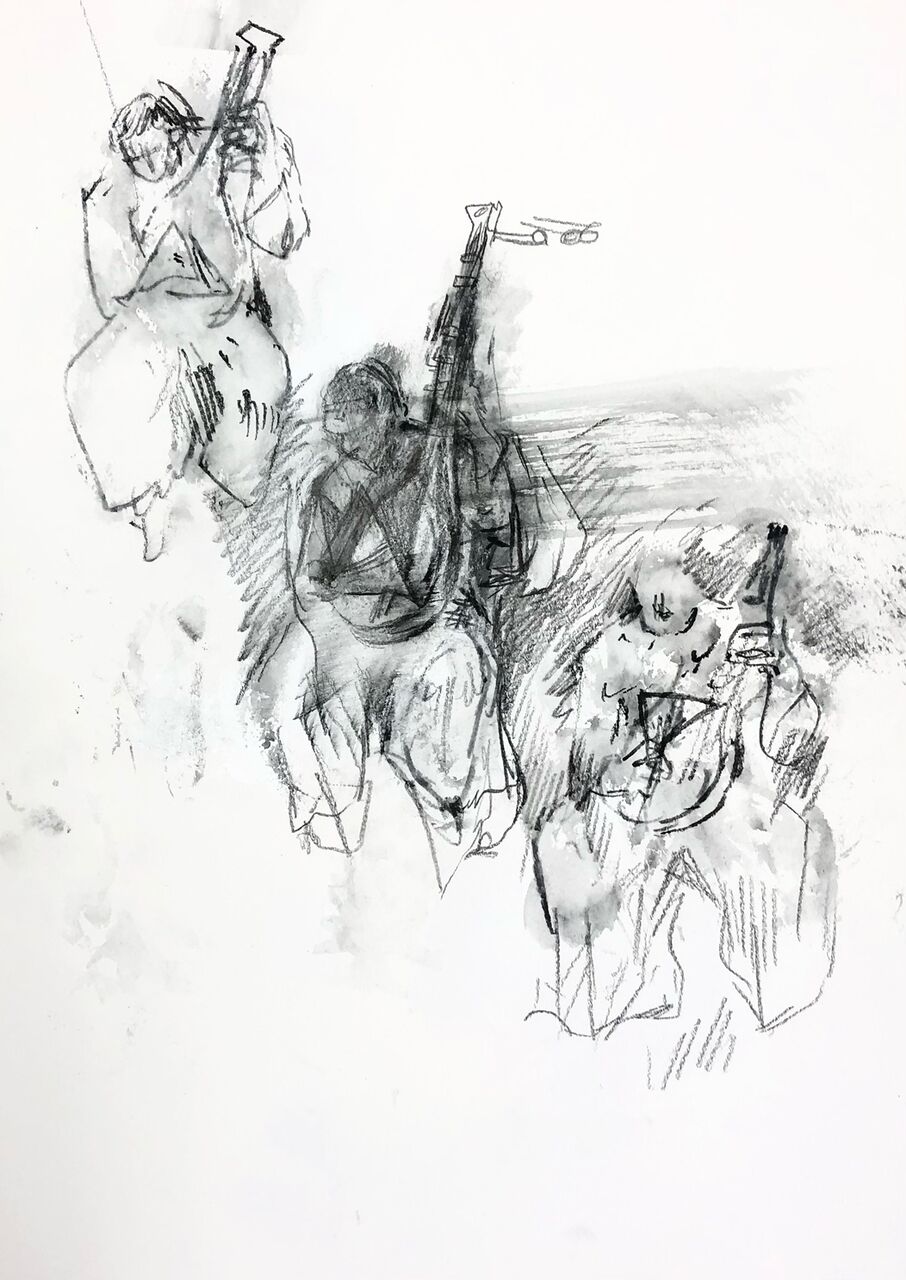

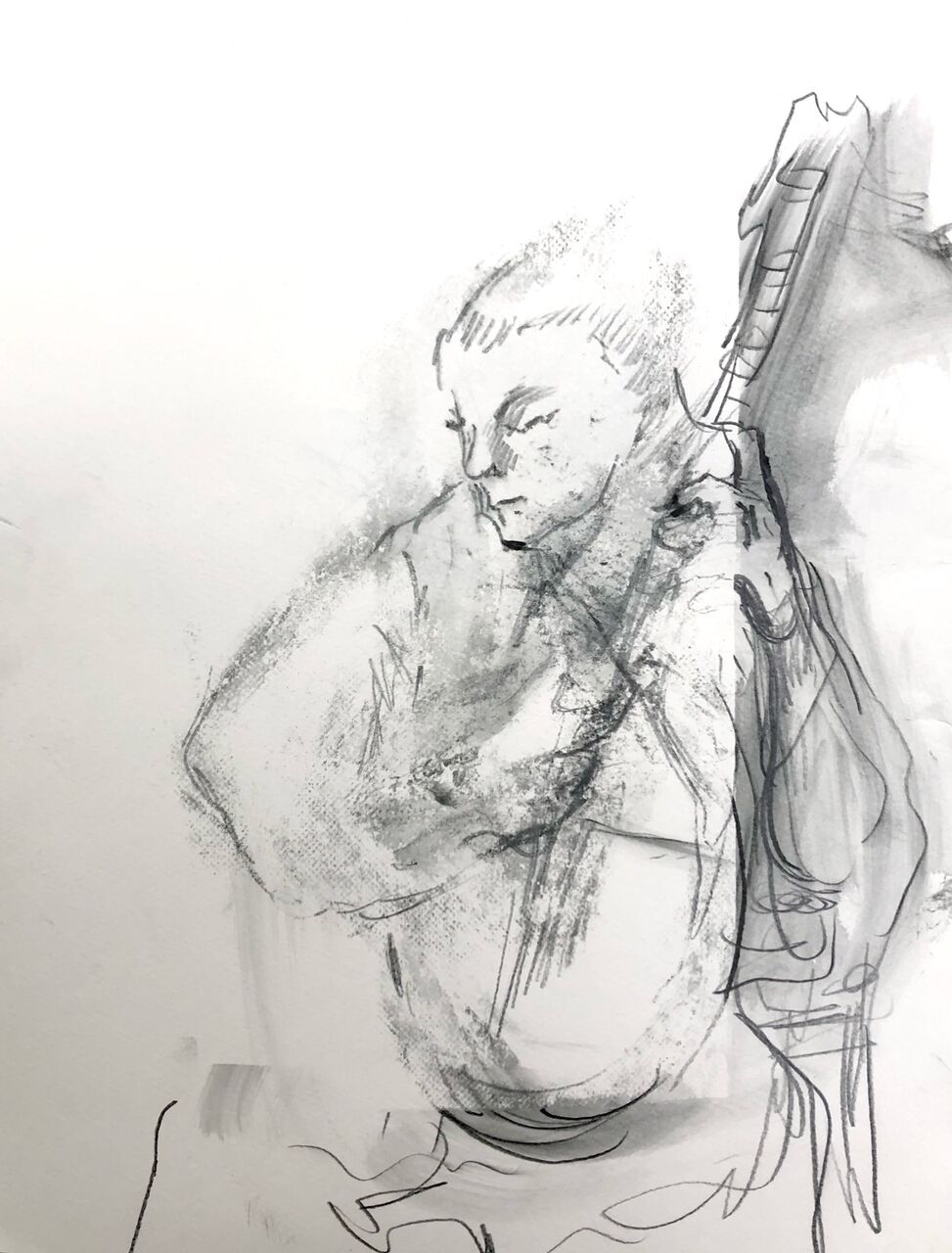

6月は久しぶりに大谷けい子先生のダンスネオシノワーズの舞台を四谷区民ホールでやりしました。若手笛奏者の玉置ひかりさん、ダンスの工藤文皓君、同じく杉本音音さん、鈴木恵子さん、そして主催の大谷けい子先生と共演。上記の動画のような面白い舞台が出来上がりました。

6月は久しぶりに大谷けい子先生のダンスネオシノワーズの舞台を四谷区民ホールでやりしました。若手笛奏者の玉置ひかりさん、ダンスの工藤文皓君、同じく杉本音音さん、鈴木恵子さん、そして主催の大谷けい子先生と共演。上記の動画のような面白い舞台が出来上がりました。