先日、六本木ストライプハウスにて、坂本美蘭さんの主催する「七面変化の異装スロット~琵琶裏十一面都市光陀邇」をやってきました。

左:キッドアイラックアートホール Dance:牧瀬茜 Sax:SOON KIM、映像:ヒグマ春夫とのパフォーマンス

中:人形町 Visions 謡:安田登 語:榊原有美(有美さんの写っている写真が無く残念)

右:キッドアイラックアートホール Per:灰野敬二 尺八:田中黎山

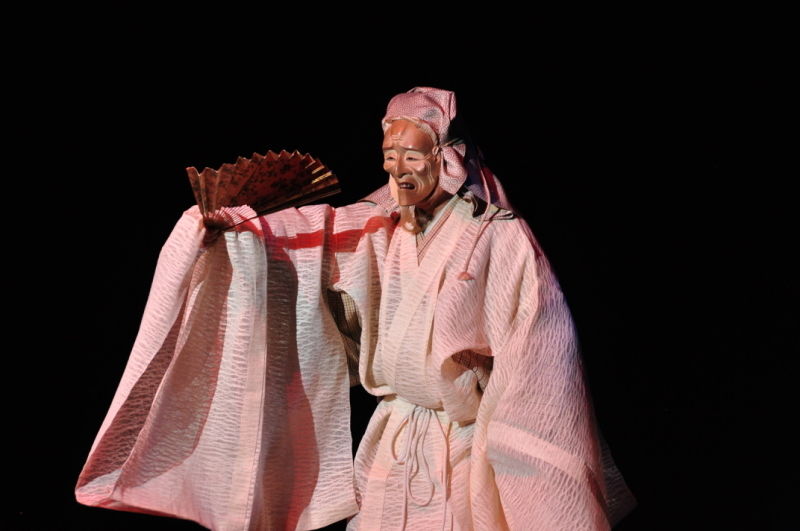

これらは皆とんでもない瞬間を経験したライブの写真です。毎年やっている日本橋富沢町楽琵会でも、能の津村禮次郎先生との演奏会では、曲はあるものの、ほとんど即興でやっています。特に舞台「良寛」でのラストシーンは忘れられません。私が春を寿ぐイメージで静かな曲「春陽」を弾くと、津村先生が静かに即興的に舞い出すのですが、会場全体が早朝の湖面の様に静まり返り、現実を超えた世界が現れ、会場全体がその世界に包まれるのです。空気が変わるとでも言えばよいでしょうか。とにかくその精緻なまでの姿と静寂は未だ忘れられませんね。

インプロは何も制約が無いだけに、自由にできるのですが、そこで重要なものがアンサンブルなのです。

先ずは共演者とのアンサンブル。これは大事なことですし、当然の如く相性もあります。次に場との調和。響きも空間の広さ、天井の高さ、壁や床の材質、場に満ちる光等々。そして現代の社会、時代。そんなことも大きく関係してきます。こういう関わりの中にあるからこそ芸術は芸術たるのであって、この調和こそは芸術の最重要なポイントだと私は思っています。

いつも即興によるコラボをしている安田登先生と。先日の大府こもれびホールにて

こんな風に考えてみると、Improvisationは特殊な形式ではありませんね。邦楽でもクラシックでも、結局は皆その時々で、色んなものと調和しながら演奏しているのです。楽譜があるかないかだけの違いであって、調和が出来ていない演奏は、即興だろうがクラシックの名曲だろうが、音楽として響いてないのです。音楽家は常に音楽を紡ぎだすのが仕事であって、譜面をお上手になぞる事でも、好き放題勝手にインプロすることでもありません。アンサンブル(調和)能力こそ、音楽家のレベルといっても良いかと思います。是非演奏家ならImprovisationも、表現の一つの形として挑戦してみて欲しいものですが、まあ向き不向きもありますので・・・。

勉強のやり方はそれぞれだと思いますが、演奏家として世の中で活動をするのであれば、色んな音楽・芸術への視点や知識、経験などが備わっていて、且つどんな場面でも調和が出来てこそ芸術家です。自分の勉強した形でしか出来ないというのでは、舞台で演奏は出来ません。

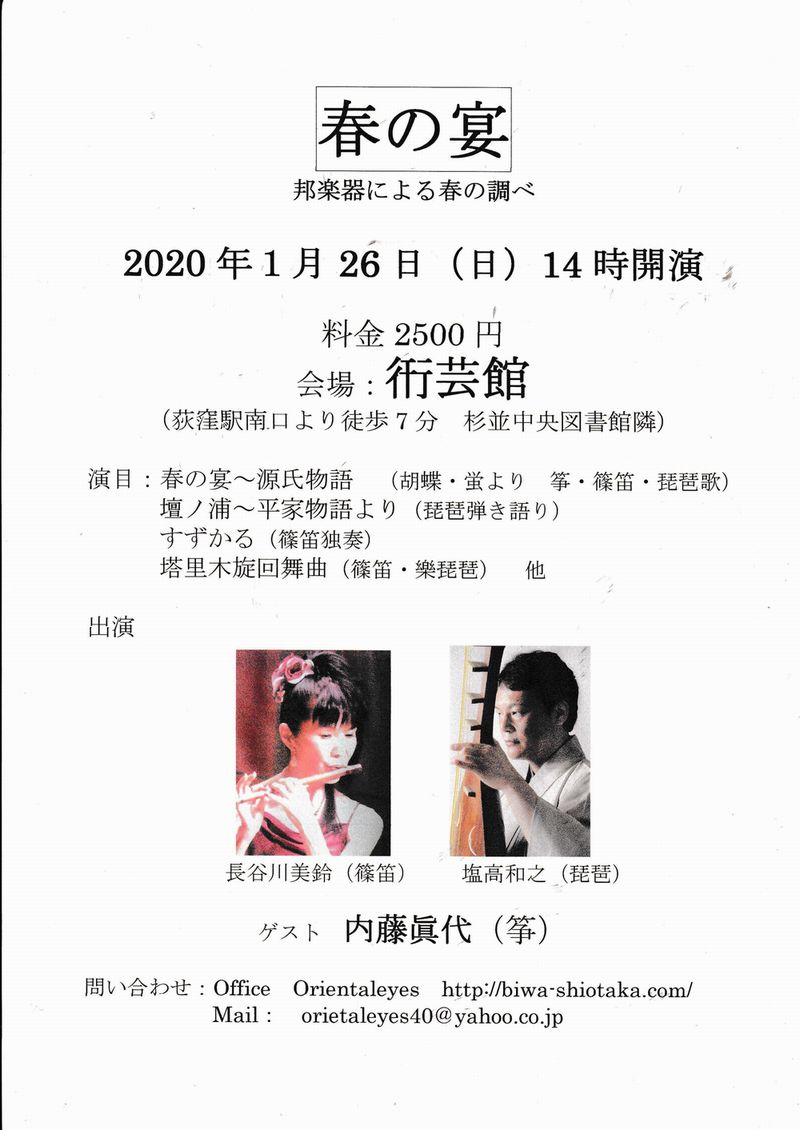

さて、今度の日曜日は、笛の長谷川美鈴さんとの恒例のサロンコンサートです。長谷川さんとも、これまで何度もご一緒してきて、良い調和がとれるようになってきました。即興によるライブとはまた違った、しっとりとした静かな会ですが、笛・琵琶をゆっくりたっぷりと味わいたい方には是非お勧めです。

1月26日(日)午後2時開演です。是非お越しください。

調和を感じられる音楽を響かせたいですね。