自粛も延長となり、もう活動の計画を立てることも難しくなりましたね。今月復活公演を予定していた人形町楽琵会も、残念ながら中止とさせていただきました。

一方16日の川崎アジアンンフェスタは、イベント自体は11日に中止を発表しましたが、私が出るstreet会場は、川崎銀座街が独自に運営するイベントなので、そのままやるそうです。16日15時からですので、お近くの方覗きに来てください。30分ほどですが、尺八の藤田晄聖君とやります。

5月は私にとっては、感慨深い月です。私の両親は共に5月に旅立ちましたし、大変お世話になった方も、同じくこの5月に虹の彼方へと逝ってしまいました。外では新緑が茂り、花粉症も消え、ジャケットも脱いで、音実に活気に満ちて、そしてさわやかな時期なのですが、私にとっては両親の墓参りをしたりして、気を引き締める時期でもあります。昨年から墓参りすらできない状態なのですが、今年は更に世の中混迷に向っているようで、何とも予測がつきませんね。

こういう時期をどう過ごし、次の時代に繋げて行くか、試されているような気もします。ゆっくりと腰を据えて、次の時代を見据え、自分の道を模索して行きたいと思います。

最近琵琶を習いたい、楽器の話を聞きたいという人が、何故か何人もいらっしゃいます。五月の風に誘われてきたのでしょうか。私は教室の看板を挙げている訳ではないので、問い合わせがあると、少しお話をして、〇〇流のようなものをイメージしている人には、各流派のお稽古場を勧めています。自由に琵琶と接したい人は、巡り巡って何となく私の所に集まって来ますね。私の所では、弾き語りではなく楽器として弾きたいという人や、オリジナルを創って歌いたいという人、作曲家で琵琶の曲を創りたいという人、ゲームなどのサウンドトラックで活用したいという人等々、凡そ流派で習っている人とは別の視点を持っている人が集まってきます。私自身、いつもブログで書いているように、大衆芸能として大正・昭和に出来た、多分に軍国的、男尊女卑的な琵琶歌の内容には大いに疑問があるので、弾き語りをやりたいという人には、壇ノ浦や敦盛などの定番曲も、全て歌詞・弾法を新しく創り直したものを教えるようにしています。戦争や殺し合いの曲は私自身一切やりませんし、教えてもいません。

という訳で、今日は少し楽器の事を書いてみます。

琵琶は先ず楽器を手に入れるのが難しいのです。何せ琵琶屋さんは全国に1軒しかないし、稽古用の廉価版楽器というものが無い。逆に言えば、一度買えば一生ものという感じです。ネットオークションにも古い琵琶が時々出ていますが、使えるようにするには結構な修理を必要とするものが多く、中には数十万の費用がかかる場合もあります。どこをどう修理すれば使えるのか、費用はどのくらいかかるか判った上で落札しないと、あとが大変になってしまいます。

私は修理が安くて済みそうな状態の中古の琵琶を買って、自分で直せるところは自分で直し、難しい所は石田さんにお願いして、なるべく生徒の負担のない形で稽古用の琵琶を提供していますが、石田琵琶店さんで販売している中古のものも時々あるようなので、修理調整の技術・知識の無い方は、石田さんに相談すると良いかと思います。ただいつもそうした中古がある訳ではないのと、お値段はそれなりにします。

私は修理が安くて済みそうな状態の中古の琵琶を買って、自分で直せるところは自分で直し、難しい所は石田さんにお願いして、なるべく生徒の負担のない形で稽古用の琵琶を提供していますが、石田琵琶店さんで販売している中古のものも時々あるようなので、修理調整の技術・知識の無い方は、石田さんに相談すると良いかと思います。ただいつもそうした中古がある訳ではないのと、お値段はそれなりにします。この左の琵琶は、かなり前にオークションで落としたもので、ぼろぼろの状態でしたが、ネックが真っすぐで、直せば使えそうなものでしたので迷わず落札しました。ジャンク扱いでびっくりする位安かったです。しばらく私の琵琶部屋に置いておいたのですが、費用も溜まってきたので直しに出してみたら、何と石田克佳さんの先々代が作った琵琶で、大正時代の作品でした。それを塩高仕様に5絃6柱に直してもらって、時々お仕事で使っています。手妻の藤山師匠とカリブ海の国々にツアーに行った時にはこいつを持って行きました。実にバランス良く鳴っていますよ。

琵琶は、ギターのように調整のための機構がついていないので、柱や糸口、糸巻を直接削って調整しないといけません。当然どこか一ヶ所削れば全体のバランスが崩れますので、その他の所も見ながら調整する必要があり、かなりの経験と技が必要です。しかもそれをしょっちゅうやっていないと、あのビャ~ンという音は良い感じで響きません。私は琵琶を手にした時には、必ずサワリの調整をしてから弾きますので、ほぼ毎日やっていますし、舞台で使ってみて、少しでも違和感があったら、帰って来てすぐに調整を施します。

また絹糸を張って、ぎゅうぎゅう引っ張りながら弾くので、どんどんチューニングもズレます。糸巻はギターのようにギア式ではないので、左の写真のように押し込みながら回さないといけません。最初は皆さんチューニングが出来ず、練習にもならないという日々を過ごすことになります。糸巻も使っている内にゆるくなるので、削って締り具合の調整をしなくてはいけませんし、絃そのものは湿気や気温差に弱く、とにかく言う事を聞いてくれません。今でも私はチューニングには本当に悩まされていますね。とにかく現代の感覚で接していては扱えません。まあ歌の伴奏で、合いの手にベンベン鳴っていればいいというのなら、ほったらかしでも良いと思いますが。

また絹糸を張って、ぎゅうぎゅう引っ張りながら弾くので、どんどんチューニングもズレます。糸巻はギターのようにギア式ではないので、左の写真のように押し込みながら回さないといけません。最初は皆さんチューニングが出来ず、練習にもならないという日々を過ごすことになります。糸巻も使っている内にゆるくなるので、削って締り具合の調整をしなくてはいけませんし、絃そのものは湿気や気温差に弱く、とにかく言う事を聞いてくれません。今でも私はチューニングには本当に悩まされていますね。とにかく現代の感覚で接していては扱えません。まあ歌の伴奏で、合いの手にベンベン鳴っていればいいというのなら、ほったらかしでも良いと思いますが。また柱やブリッジ&テールピースは膠でくっついているだけですので、結構頻繁に取れてしまいます。サワリ同様、そのくらいは自分で修理出来ないと、時間もお金もかかって仕方ありません。まともな師匠なら演奏だけでなく、サワリや各部のメンテナンスも教えてくれますよ。私は師匠から、それらをばっちりと仕込んで頂きましたので、その知識と技術が今、とても役に立っています。ありがたかったですね。

そんな具合ですので、ある程度弾ける人でないと、ZOOMなどでのオンラインの稽古は出来ません。

音楽の究極は音色だと私は思っています。一流の演奏家はその音色ですぐに判別がつきます。ヴァイオリニストのヨゼフ・スークやダヴィッド・オイストラフなんかは、クラシックの専門でもない私でも、聴いた瞬間に判るくらいの音色でした。それだけでなく、その演奏家が育った土地までもが聴こえてくるような揺るぎないスタイルがありました。

音楽の究極は音色だと私は思っています。一流の演奏家はその音色ですぐに判別がつきます。ヴァイオリニストのヨゼフ・スークやダヴィッド・オイストラフなんかは、クラシックの専門でもない私でも、聴いた瞬間に判るくらいの音色でした。それだけでなく、その演奏家が育った土地までもが聴こえてくるような揺るぎないスタイルがありました。最近はジャズギタリストも、本当に上手な人が沢山出ていますが、音色で判断が付くような人は居ませんね。ウエスもベンソンもジム・ホールも、メセニーもジョン・スコも、勿論私が敬愛するパット・マルティーノも、皆、他の誰でもない唯一無二の音色を持っています。

顔も声も年齢も性別も国籍も、生きている時代も、全く違う人間が弾くのですから、声と同じく楽器の音色が違って当たり前なのですが、それが聴こえて来ないというのは、その人の音楽に成っていないという事に他なりません。自分の声を持っていない人間が居ないように、琵琶弾きも自分の音色を持たなくては琵琶奏者とは言えません。

音色が出来上がるには、技術、感性、精神など様々なものがあって初めて音色として出てくると私は思っています。壇ノ浦も敦盛も結構ですが、何故それをあなたがやるのか、その答えも無くやっていてはお稽古事と言われても仕方がないのです。ジョン・レノンや尾崎豊なんかは、なぜ死んでもファンを自称する人が後を絶たないのか。好き嫌いは別として、それは嘘偽りの無い、自分の中から沸き上がった自分の音楽をやって、彼らでないと実現しない世界を持っているからです。世間ではそういうものを音楽と言います。優等生的にお稽古をして、お名前や賞をもらっても、世間では、それはお稽古事であって、音楽とは認めてくれません。

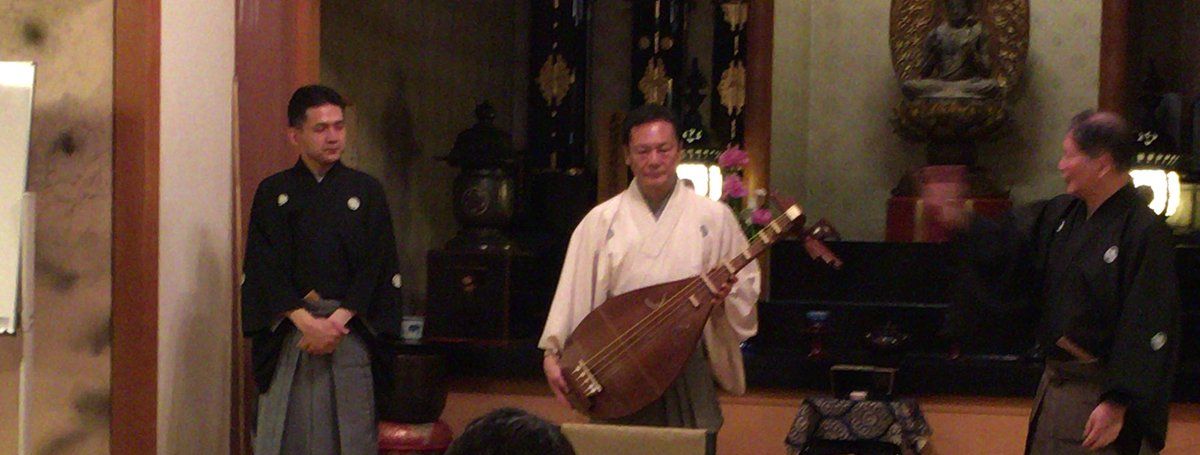

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

邦楽で自分の音色を持った人はどれだけいるのでしょうね。今思い出しても10人もいないですね。宮城、沢井、寶、海童、横山、竹山、鶴田、水藤・・・・これ位でしょうか。皆時代というものも背負っていましたね。筝でも三味線でも琵琶でも、今や誰が弾いても同じような音とスタイルばかりで、判別がつきません。好みは別として、竹山の音なんか一瞬にして吸い込まれるような魅力あふれる音色でしたね。本当に津軽の風景が見えてくるような、何とも言えない魅力のある音色でした。

薩摩琵琶は自分でサワリの調整をするので、音色は勿論の事、サスティーンも好みに変えられるし、打楽器的要素と相まって、あらゆるアタックの奏法が出来る。他の楽器に比べて、かなり表現力の幅の広い楽器です。これだけの他に無い音色を持った楽器をほおっておくのはもったいないですよ。小さな枠を超えて、その独自の音色が世界中の人に愛されるような演奏家、そして楽曲がどんどんと出てきて欲しいですね。

5月は私にとって、色々な事を考える季節です。自分の目指す道、自分の音楽等々、一流の方々には及びもつきませんが、他の誰でもない私の音色で、私の音楽を奏でたい。へたくそでも評価されなくても、その方向は崩したくないですね。是非これから琵琶を始めようとする方も、お稽古事ではなく、魅力ある音楽を創って行って欲しいものです。

私もそろそろ次世代の琵琶人を育てる役目が回ってきたのかもしれません。