今日も暑い一日でした。今年の夏も厳しくなりそうですね。

私の使っている塩高モデル大型2号機が、最近良い感じに鳴り出してきました。1号機が1999年、2号機が2001年の作品ですので、もう共に20年以上経って、材のポテンシャルルがいよいよ表に出て来たのでしょう。実は1号機、2号機で随分と性格が違います。同じ作者なのに面白いですね。1号機はほんの少しだけ2号機よりボディーが薄造りで重量も少しだけ軽いのですが、その分、元気の良い音とでも言えばよいでしょうか、例えて言うのならフラメンコギターのようにガンガン鳴ります。小さめの会場での演奏に向きますね。2号機の方は材がもう少し厚く全体ががっしりしていて、音が直線的に飛び出て行く感じで、いわゆる遠鳴りするように品良く響くので大きなホール等ではこちらを使います。ギターでも何でもまともな材質で丁寧に作られている弦楽器というのは、時間が経つと良い感じになりますね。

1号機はもうかなり前からバンバン鳴り出していましたが、最近は2号機の鳴りが半端なく、特に低音がどんどん豊かになってきました。それににしたがって、4・5の糸が時々埋もれ気味かな~という感じも同時にしていました。先日挙げた「平家幻想」の舞台

それに伴って中型の方も見直しました。ここ1年程で中型2号機(分解型)が良く鳴るようになってきまして、これはもう実践でガシガシ使えると思っていたのですが、気持ち第4・5絃が少しばかり弱い(というか響きが足りない)感じがしていましたので、こちらも21番を張ってみた所いい感じなりました。更に第2絃も35番にした所、バランスが取れて来ました。中型1号機の方はいつもの調子でバランスが取れているので今まで通り、第1絃が45番、第2絃が1ノ太目、第3絃が2ノ太目、第4・5絃が20番というセットにしてあります。

絃の変遷はそのまま私の音楽と演奏スタイルに直結していて、大型を手に入れた当時、最初は第4・5絃は15番でした。すぐに17番に上げ、その後19番になり、ここ4.5年は20番で定着してました。

私の演奏スタイルは弾き語りではなく器楽ですので、一般的な弾き語りの薩摩琵琶に比べかなりダイナミックに弾きます。作品は現代音楽~プログレ・フリージャズの土台が相変わらずしっかりと固定されて変化はないですが、表現はここ30年で少しづつ変化して行ってます。最初はただガンガン鳴らしているだけでしたが、消え入るような繊細さも、メロディーを歌い上げるような息遣いも重要な表現になって来て、同時に爆発するような強靭さも更に充実を目指したい、という訳で、それらを表現出来るように全体がセッティングされています。低音のサスティンもとても長い。多分弾き語りをやっている琵琶奏者とは目指している音が随分と違うと思います。まあ私の肉体も年齢を重ね変わって来ているし、音楽性も深化しているという事ですね。

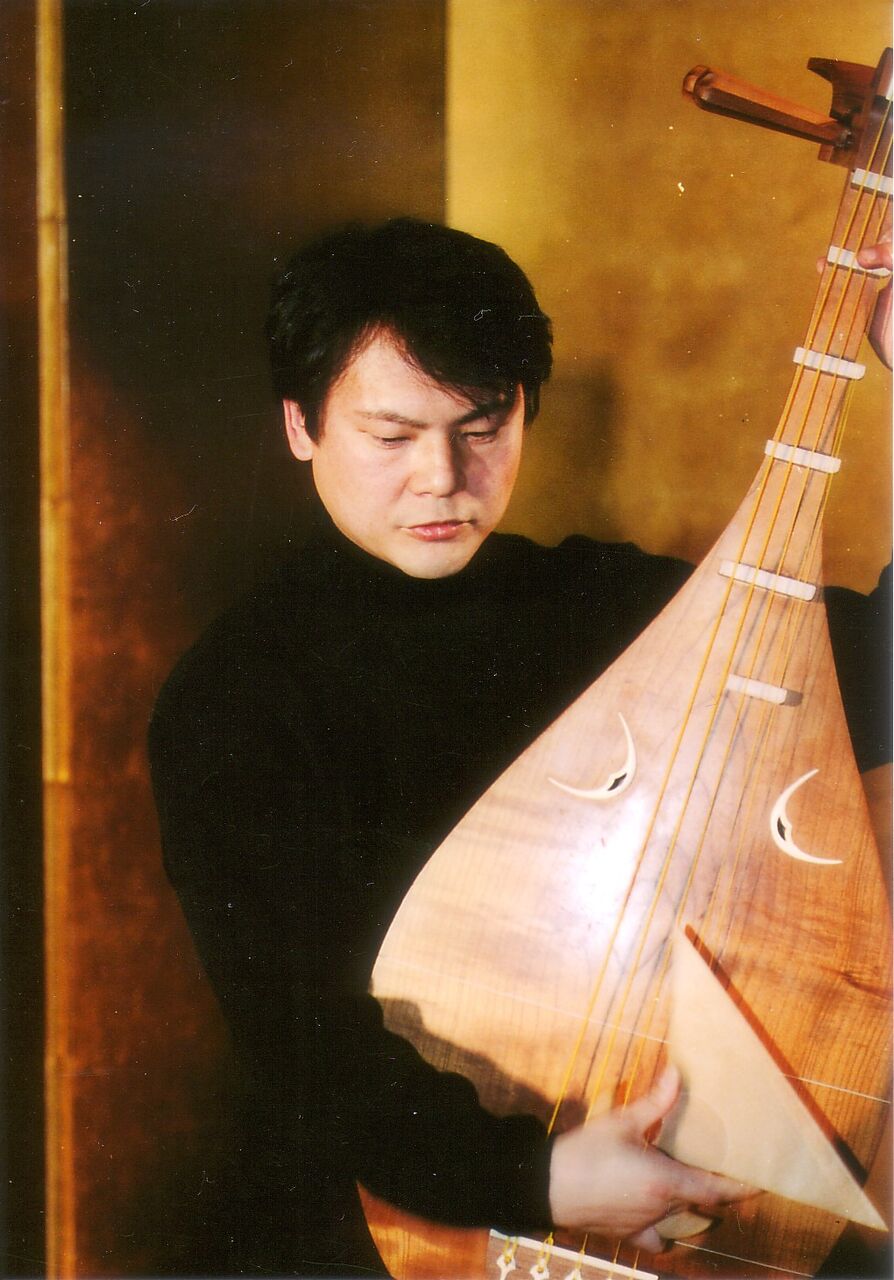

上の写真は40代前半のもので撥も今より少し薄めのものを使っていました。大型二号機を弾いているのですが、楽器もまた生きものと同じで、材質も微妙に変化するし気温や湿気でも大きく変わってきます。写真で見ても何だか琵琶がまだ若い感じがしますね。

私は手入れだけは人一倍やっていますので、毎日サワリの調整などは怠らないですが、日々絃も琵琶本体も変化して行くのを感じます。この変化を感じようとせず、昔と同じで良い。流派のやり方はこれだ、なんて思考停止して目の前の形に寄りかかっているようでは、その人独自の音は出て来ません。音色は演奏家の命ですから、常に色んなタッチや指使いなどをいつも考えていて、自分の音色を求め続けているのが演奏家というものです。どんな演奏をしたいのか、何故そうしたいのか、その根底には何があるのか。そしてそれを実現する為にはどんな音色と技術が必要なのか。こういう事を常に頭の中に抱えて生きているのが演奏家の日常なのです。

先生の音が良い音なんて言っているのは子供の発想。音楽家のセンスではありません。そういう色んな追求や思考・勉強・研究をする事が面倒くさくて、ライブで盛り上がっているだけで楽しいなんて人はプロの演奏家には向きませんね。ライブハウスで楽しんでいる方が良いと思います。

まあやり方はどうあれ、ギタリストでもヴァイオリニストでも、どれだけベテランになっても音色を追求し、音楽を創造し続ける事が出来る人だけが、現役の演奏家としてずっと舞台に立てるのです。それにそうやっていつも音色を追いかけ音楽を創って行く事が喜びであり、また新たな世界の扉が開いて、次のステージへと上がって行く事が楽しくてしょうがないのです。

私は、琵琶を「生きもの」として認識をしています。木は楽器に加工しても、常に呼吸し、湿気や温度に反応しますし、年月が経てばその時に応じて音色も変わってきます。特に私の琵琶は一切の塗装をしていませんので、とても敏感に反応します。絃も絹糸なので正に「生きもの」。絃は直ぐに音となって出てくるので、いつも絃に語り掛けるような感覚で扱っています。それくらいその時々の状況で変化して行くのです。琵琶も絃も命あるものとして扱ってはじめて、答えてくれますし、素晴らしい音となって響いてくれます。

絃は張ったばかりの時だけでなく、しばらく張っていたものでもなかなか音程は安定しないものです。毎回演奏前に引っ張って伸ばしてから弾きますが、その時々で音程が落ちやすい絃があったりするので、その日の絃の調子を診ておかないと、せっかくの音色も生かせません。特に第4と5絃はどちらかが落ちてしまう事が多いので、演奏前にその日の絃の状態を把握する事は必須ですね。

絃でも楽器本体でも自分の思い通りにコントロールしてやるなんて思ったら全然答えてはくれません。私は常に楽器と対話するように一体となって一緒に音楽を奏でる相棒という感覚で弾いてます。ほったらかしていたら全く答えてくれません。日々あれこれと世話を焼いて初めてあの妙なる響きが出てくるのです。絃も琵琶も時々、どうにも安定しなくて、響いてもくれなかったりする事もありますが、私はそういう時に絶対無理に鳴らすような弾き方はしません。むしろ丁寧に静かに鳴らすようにしています。

このほかに平家琵琶や標準サイズの薩摩、稽古用のもの等がありますのでなかなかの圧迫感です。こういう暮らしをもう30年もやって来れたというのは有難い事ですが、面倒くさいと思ったことはありませんね。逆に毎日いじって、この琵琶たちが理想の音色が出るようになって行く様は、本当に楽しくてしょうがないのです。どれか一面でもサワリや絃の具合が悪いとどうにも気になってしまいます。

こうやって日々を過ごし、これ迄琵琶弾きとして生きて来れたんだから最高でしょう!!。

絃はまず最初に手を掛けられるところなので、弾く度に様子を診て、より良い状態で弾いてあげたいですね。是非自分の琵琶を持っている方は、そいつにたっぷりの愛情をかけてあげてくださいね。