先日の琵琶樂人倶楽部は新規のお客様が結構来てくれて、更にゲストの鈴木晨平君の友達も駆けつけてくれまして大盛況でした。

晨平君も彼独自の世界を披露してくれまして、お客様も喜んでいました。どんなジャンルでも言えますが、リスナーが求めるものと自分のやりたい事は必ずしも一致しません。まあアーティストはいつの世も悩みは尽きないものですが、是非自分の想う所を貫いて行って欲しいですね。私自身その辺はギター時代からよく感じていましたので、琵琶に転向してからは、徹底して自分で作曲した曲以外は弾かないと決めてやっています。先日の琵琶樂人倶楽部では本当に久しぶりに自作の「壇ノ浦」を演奏しましたが、出来は、薩摩琵琶の特徴は聴いてもらえたかな、という程度でした。やはり私は歌い手ではないですね。しかし久しぶりに長い弾き語りをやってみて、色々新たな発想も湧いてきました。

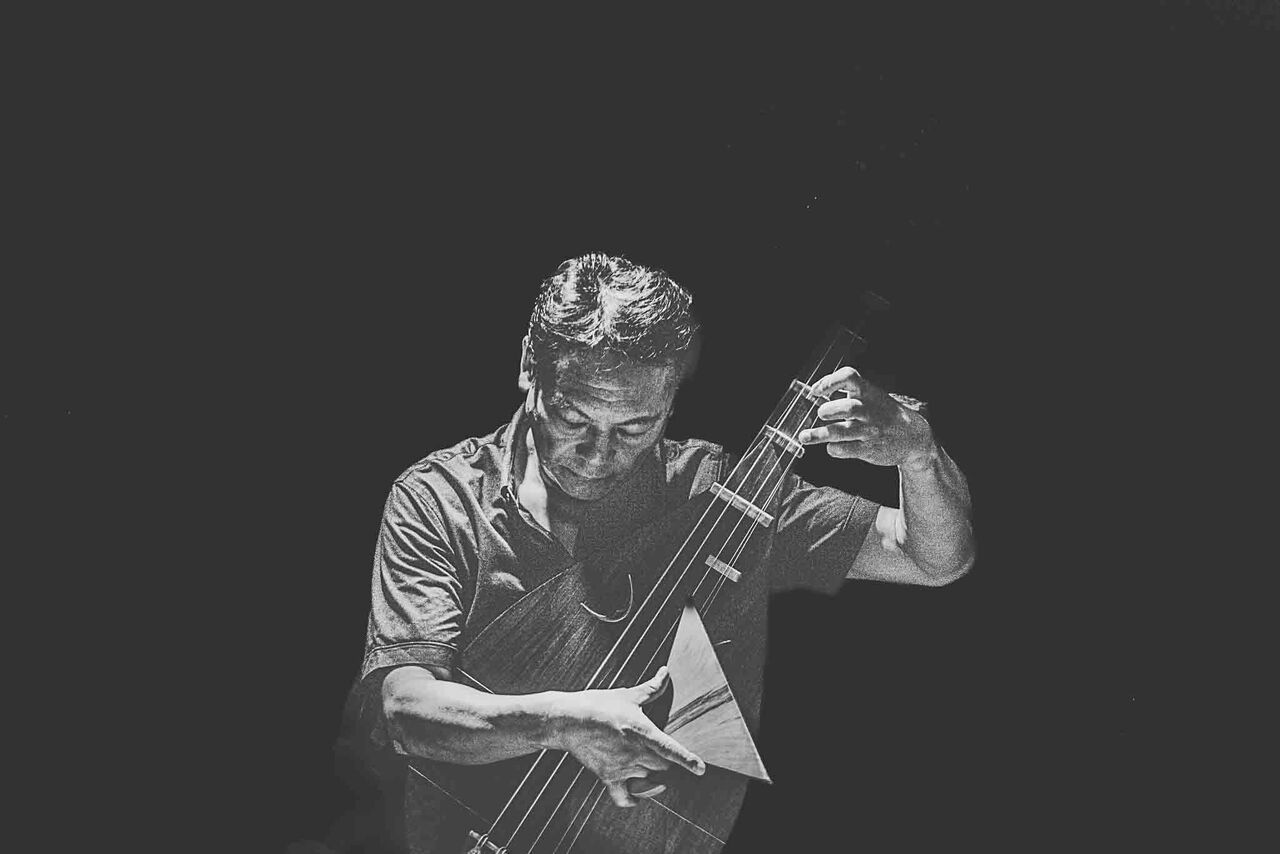

Msの保多由子先生と photo 新藤義久

Msの保多由子先生と photo 新藤義久

私は普段から声の専門家と組んでやっているので、声を出すという事に関して、生半可な姿勢では舞台で声は出せない、といつも感じています。私のように常時声の鍛錬をしていないものは、上手い下手という事以前に、声が音楽に乗りません。琵琶奏者として活動している方は皆さん歌う事を前提に活動している人がほとんどですが、週に何本も仕事で歌うプロの現場に行ったら、ちょっと上手なんて程度では通用しません。リスナーは皆黙っているけれど結構厳しいものです。今日は調子が悪い、なんて思ってはくれないのです。

これはどんな職業も同じで、料理人でもドライバーでも接客業でも、常に毎日高いクオリティーを持続出来て、それも何十年と持続出来て初めてプロとして認められ、職業として成り立つという事を音楽家は忘れている人が多いように思います。

舞台に立って仕事をして行くのなら、他には無いオリジナルな世界を常に安定して聴かせることが出来なければ評価がもらえないし、収入にもなりません。そう考えると「壇ノ浦」のようなスタンダードな曲をやるのはとても挑戦なのです。それは常に師匠や名人達と比べられてしまうからです。老舗の料理屋さんでも先代と同じ味を出していては評価されません。先代を超えて、尚且つその店の独自のセンスも継承して初めてお客さんに納得してもらえるのです。

音楽家も「こいつがやったらこの曲もこうなるんだ」と思われる位に独自のスタイルと魅力を表現して初めて何かしらの評価が付いてくるのです。リスナーは決して師匠の演奏をコピーしたようなお上手さを求めてもいないし、そこを聴いてもいません。これが解らない人は一生お稽古事から逃れられないでしょう。ヴァイオリニストが研究と研鑽を重ねて重ねて、満を持してバッハの無伴奏に挑戦するように、琵琶奏者も守・破・離の更にその先まで突き詰めて、自分にしか出来ない世界が確立が出来たと確信するまでやって、初めて流派の曲に挑戦する位で良いのではないでしょうか。教室で習った得意曲をご披露している内は、まだアマチュア。先生の弟子の内の一人でしかないのです。

厳しいですが、代わりはいくらでもいるし、若くて上手な人はどんどんと出て来るので、ちょっとちやほやされるのも、ほんの短い時期で終わってしまいます。そんな所で喜んでいるようなメンタルでは長く続けて行けません。他の音楽ジャンルを見れば一目瞭然でしょう。クラシックでもジャズでもロックでもポップスでも、独自の魅力を持っていなければプロデュースしようがないし、オリジナルな魅力の無いものにはリスナーは付かないのです。お稽古事をやっていると、上手さを求める事ばかりに意識が傾いて、そこが判らなくなってしまいがちです。お稽古事の罠ですね。

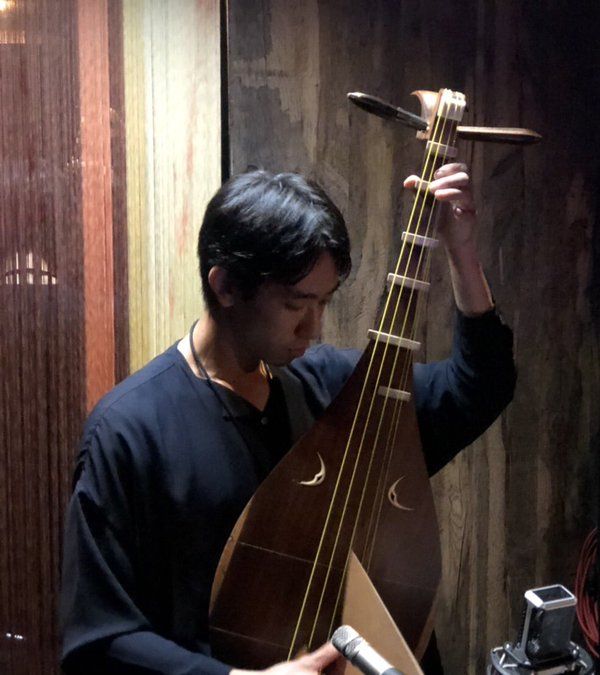

晨平君

晨平君

晨平君はギターでライブ活動をやって来ているので、その辺の所がしっかりと解っているのが、実に頼もしい。確かに彼の音楽はまだまだかもしれませんが、きっとこれから30代、40代を迎え、年を重ねて行くと魅力のある音楽を創って行くだろうと期待しています。

私がプロ活動を始めた頃、約25年程前に、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶で呼ばれている内はまだまだ。それはただ珍しいだけだ。代わりはいくらでもいる。塩高で呼ばれるようになれ」とアドバイスを頂きましたが、あの時に本当に貴重な言葉を頂いて、今その言葉が大切なものとして心の中に刻まれています。

舞台に立つという事は、「自分には何が出来て、何が出来ないか」という己の質と姿を己自身でしっかり把握する事なのです。お稽古事の人とプロの舞台人との違いはにはここに尽きます。

私は琵琶奏者としてのスタートが遅く、30代でやっと活動をはじめ、1stアルバムを発表してガツガツやっていました、樂琵琶での活動もやっていたので、器楽の作曲作品は薩摩・樂琵琶共に次々とリリース出来て活動は順調ではありましたが、声に関しては心が徹底していませんでした。40代の半ば過ぎ迄はまだまだ舞台で声が出なくなったりして失敗を重ねていました。それが50代に入って、声を使う事に関して、自分のスタンスが徹底し、器楽の演奏家として心が決まって来たてきたことで、色んな呪縛から解放されて、作品も更に思う形をどんどんと発表できるようになりました。自分の音楽とスタ

イルをやっとしっかりと掴むことが出来たという訳です。

音楽を生業にして行くというのはなかなか難しい。上手なだけではやって行けないし、面白いアイデアだけでもやって行けない。売る事を前提にすると、やりたい事はなかなか出来ない。けれども生きて行く為には収入の事も考えなくてはいけない。時に周りの事が気になったり、演奏が上手く行かず自信を無くしてしまったり、様々な事がありますが、とにかく途中でやめてしまったらそれまで。続けて行かないと音楽は生まれて来ません。生きる事と音楽を創ることがイコールになる位でないと。小さな所に囚われて、目の前の技術に寄りかかったり、人に寄りかかったりしていてはいつしか何も見えなくなってしまいます。なるべく余計なものは捨てて、身軽になって自分が素晴らしいと思える音楽の為に、自由にこれからも生きて行きたいですね。やはり「媚びない・群れない・寄りかからない」は大事ですね。

この夏はあまり演奏会は入っていないので、とにかく新曲を仕上げる事に専念出来そうです。秋の特別講座のレジュメもそろそろ描き出さないと。のんびりじっくりやらせて頂きます。