今年ももうすぐ終わりますね。コロナ自粛が空け、世の中活性化するかと思いきや、世界は暴発し日本国内でも様々な問題が浮き彫りになり、激動というよりは混乱の最中という状況になってしまいました。これだけ文明が発展し様々な学びをしてきているのに、人間はなぜ争い続け有史以来同じ事を繰り返しているのでしょう。芸術や音楽は人間を豊かにするものと思って生きて来ましたが、これだけ世に素晴らしい音楽が溢れているにも拘らず、世の中は全く良い方向には向かわず、人の心は荒んで行くばかり。芸術は単なるその場限りの快楽でしかないのでしょうか。

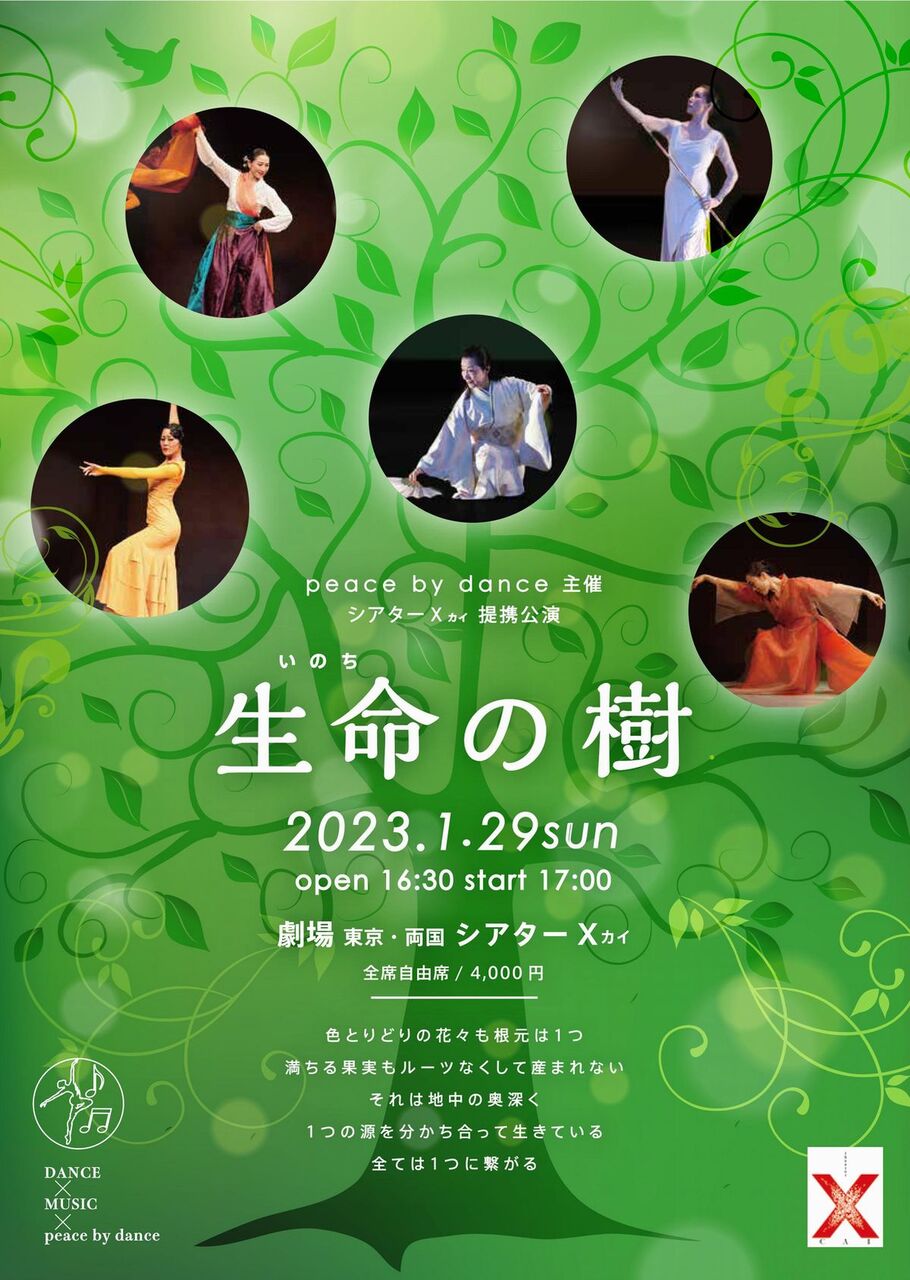

そんな世の中ではありますが、私は今年も色々と舞台をやらせて頂きました。有難い事です。年明け直ぐには教育プログラムで沖縄のインターナショナルスクールをいくつか周り、貴重な体験をさせてもらいました。またシアターXではPeace by dance主催による舞踊公演「生命の樹」に於いて、日舞の花柳面先生、韓国舞踊のペ・ジヨン先生と共に拙作の「彷徨ふ月」をアレンジして新作を上演しました。3月には能楽師の津村禮次郎先生と共に公演をさせていただき、充実した滑り出しとなりました。

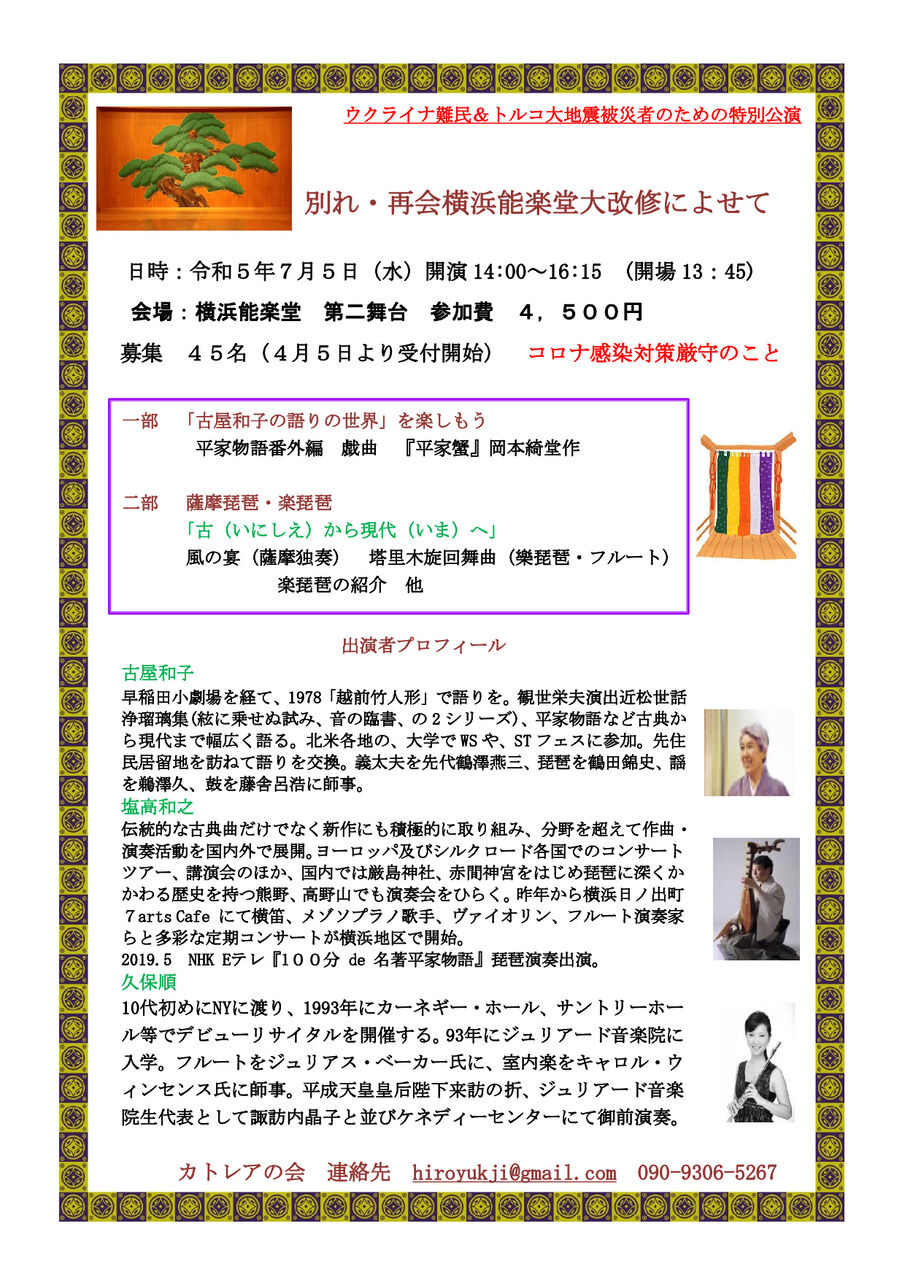

6月には鶴見の曹洞宗総本山 総持寺にて源氏物語講座を担当させて頂き、大変な盛況を頂きました。7月にはいつもお世話になっている文藝サークルカトレアの会主催の横浜能楽堂公演にて、Msの保多由子先生、Flの久保順さんと共に、震災詩人 小島力さんの詩による「Voices」の再演をしました。

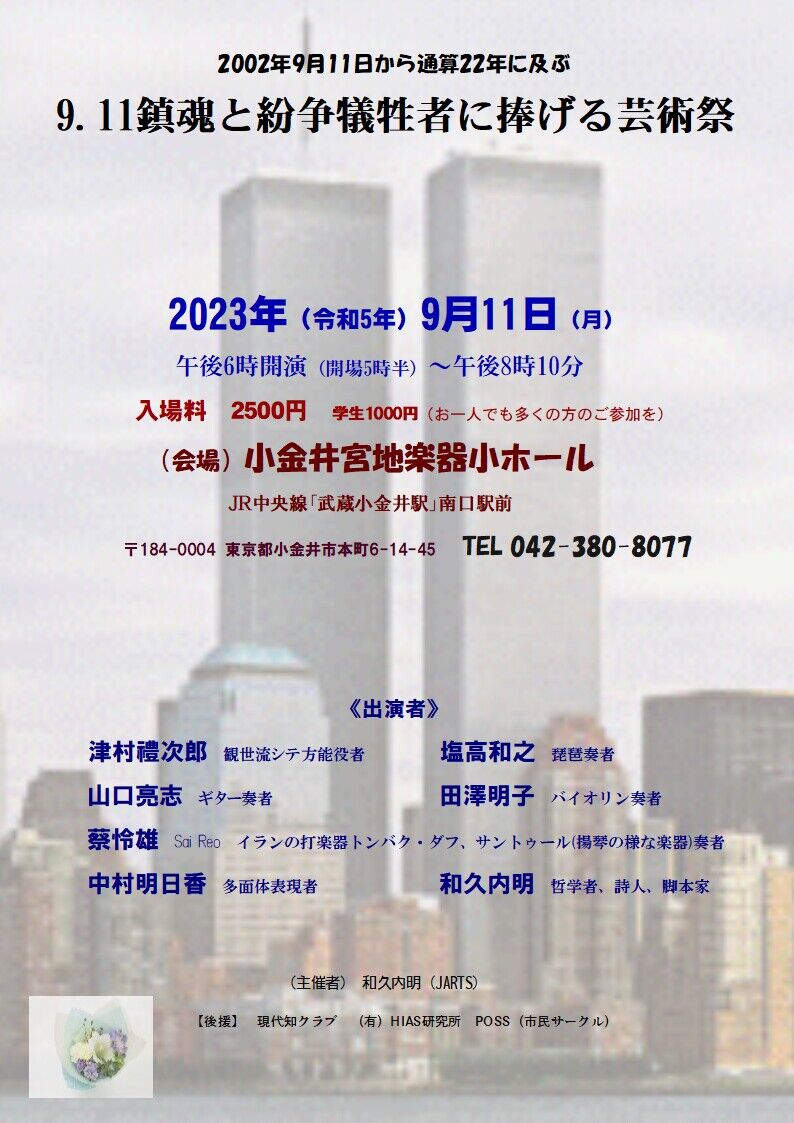

9月は毎年の恒例、哲学者 和久内明先生主催の「9.11メモリアル」にてVnの田澤明子先生、能楽師の津村禮次郎先生と共に9.11テロを受けて作曲した「二つの月」を上演。他、津村先生とずっと公演を続けている戯曲「良寛」の抜粋版も上演しました。

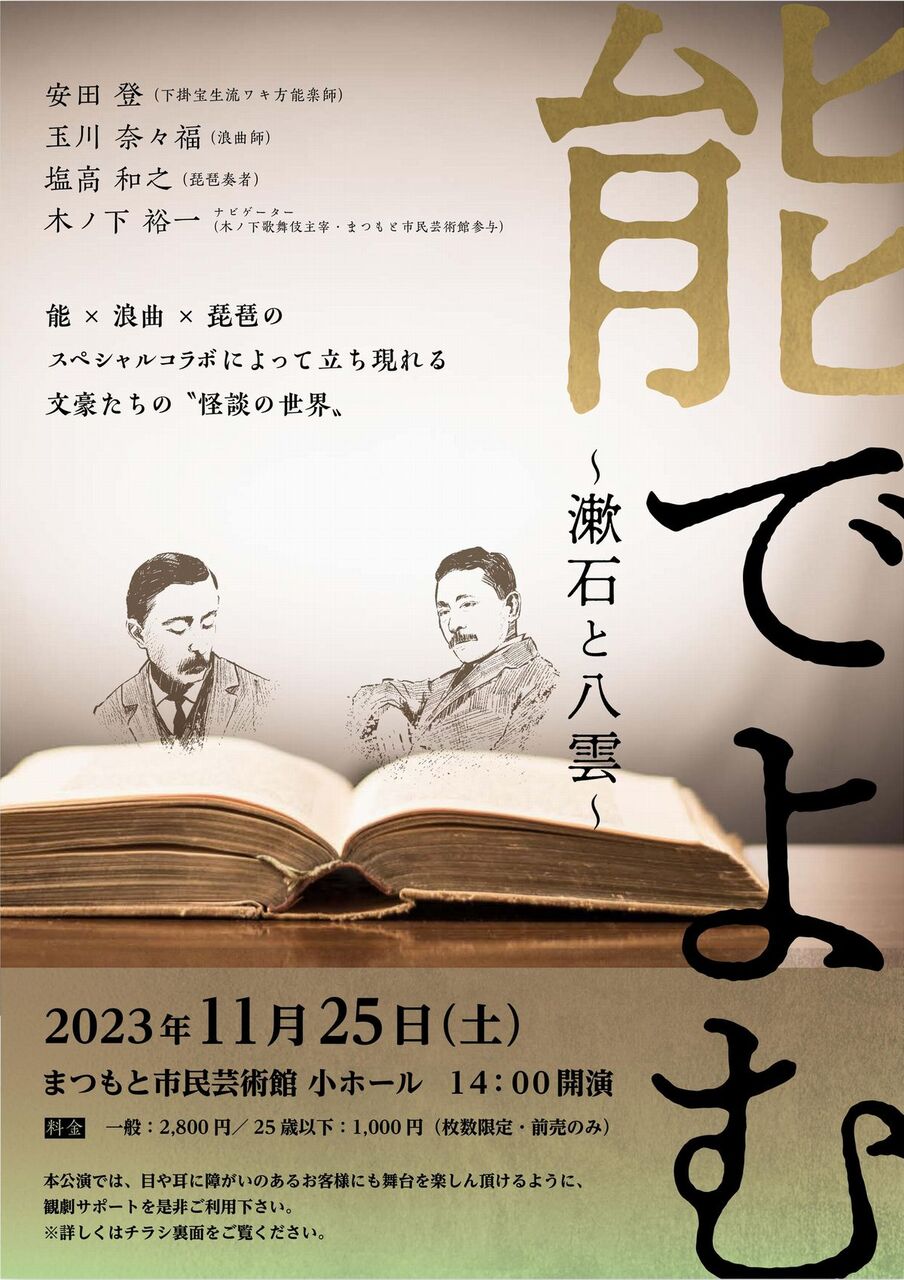

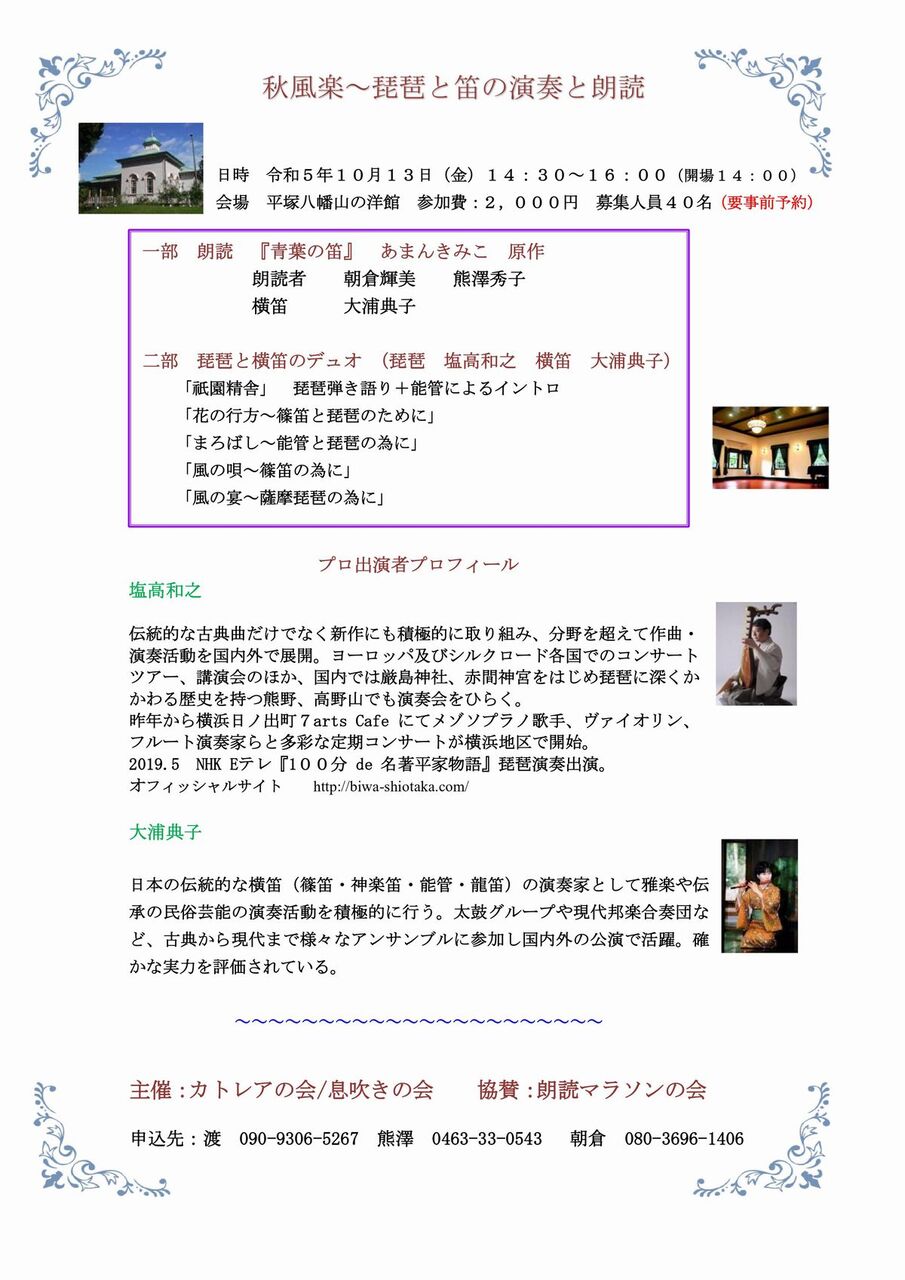

10月には毎年担当している東洋大学文学部の特別講座を今年も担当。「平家物語」について講義しました。またカトレアの会主催による平塚の八幡山洋館では笛の大浦典子さんと共に拙作「まろばし」「西風(ならい)」など上演。11月は松本市民劇場にて、能楽師 安田登先生、浪曲師 玉川奈々福さん ナビゲーターとして木ノ下歌舞伎主催の木ノ下裕一さんに司会進行をやって頂き「漱石と八雲」を上演。松本では今後ご縁が深まりそうです。

とにかく今年も様々なご縁に導かれ、充実の演奏会を展開出来ました。私はすべての曲を自分で作曲するので、総ての演奏会は私の作品個展でもあります。本当に有難い事です。

上記の他、小さなサロンコンサートやプライベートなコンサート、語りや朗読の方とのコラボ公演等々沢山の機会に恵まれました。

これ迄は自分がこの人生を突っ走り、駆け抜けて行く事に一番の充実を感じていて、それで満足という感じした。確かに自分軸ではあったけれども、常に自分という範囲でのみ動いていた気がしています。しかしここ5年位でそういう自分目線での、自分の充実という所からは少しづつ意識が変わって行きました。先日書いたように次世代の若者も出てきた事ですし、次世代に向けた内容の作品を是非とも作っていきたいですね。その為にも器楽曲をもっと充実させたいと思っています。器楽としての分野の充実が次世代を育て、そしてそれは古典への眼差しをも育んで行くと、年を経るごとに実感しています。いつまでも大正から昭和の軍国時代に作られた曲を弾き語りスタイルでしかやらないようでは、次世代の日本で琵琶の音は響きません。

今私が作って演奏している曲は、現代の琵琶奏者には理解出来ないかもしれませんが、5年後10年後に、注目してくる次世代が出てくると良いと思っています。20年ほど前に1stアルバム「Oriental eyes」をリリースした時、注目してくれたのは異ジャンルの芸術家達でした。特に八重山民謡の歌手 大工哲弘さんからのエールは有り難かったですね。今でもやり取りは続いています。このCDはジャズの専門誌のCD評でも次世代の和楽として紹介してもらいましたし、あの頃から私の周りには琵琶以外の芸術家が集まってきました。逆に琵琶人との付き合いは広がりませんでした。

ノヴェンバーステップス初演時 琵琶:鶴田錦史 尺八:横山勝也 指揮:小澤征爾

ノヴェンバーステップス初演時 琵琶:鶴田錦史 尺八:横山勝也 指揮:小澤征爾

多分鶴田錦史がノヴェンバーステップスやエクリプスを演奏した当時も、琵琶人はあの器楽曲を全く理解していなかっただろうし(もしかすると鶴田自身も良く解っていなかったのかもしれません)、今ではどうという事ないですが、当時レズビアンをカミングアウトしていた鶴田を強烈に嫌う女性琵琶人達も結構居たそうです。何事も新しいセンスは旧価値観で凝り固まっている頭には理解されないものですが、今になってみれば、私が20年前に1stアルバムで示した世界が今、後輩たちを育て、海外の方も私の曲を演奏してくれるようになって、教則DVDで参考にならないと言われていた独奏曲も、今や若い世代が弾くようになり、配信によって海外の方が沢山聴いてくれています。そんな事を考えると、やはり最先端を切り開いていって良かったと思っています。伝統とは常に先端を生み出して行ったその軌跡の事を言うのであって、創り出すその行為こそが伝統であると私が考えています。伝統を守るとはその創造の精神を受け継ぐことです。創り出す精神を忘れた時に衰退がはじまり、過去に寄りかかりしがみつこうとする心が、音楽から生命を奪って行く。そして創れば作る程に古典の素晴らしさが浮かび上がり、古典に新たな光が当たって行く。私はそんな風に考えています。

時代と共に生きてこそ音楽であり、今の日本を生きる人の心が脈を打って流れてこそ邦楽。これはいつの世にも共通した事であり、今後琵琶樂が次世代に対して、時代の音を響かせることが出来なければ明清楽のように消え去って行くしかないのではないでしょうか。

来年はとにかく次のアルバムのリリースが一番の目標です。私の音楽はごくごく地味なものですし、ショウビジネスとは相容れないものですが、これからも自分の思う所を生きて行きたいのです。

来年もよろしくお願い申し上げます。