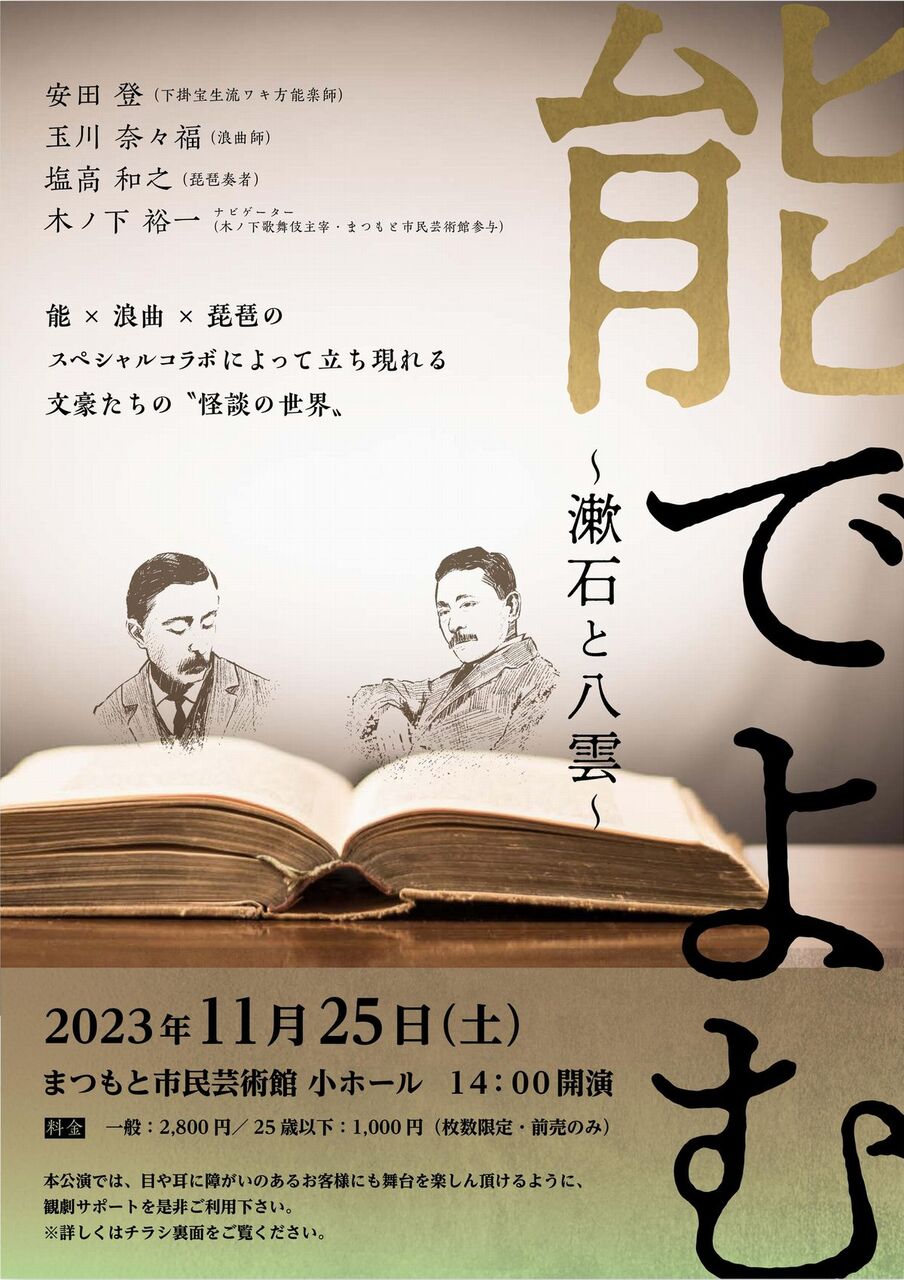

先週は信州松本にて「能でよむ」シリーズの演奏会をやって来ました。今シリーズは東京池袋のあうるすぽっとで始まり、熊本・新潟と続き今回は松本市民芸術館での上演でした。夏目漱石と小泉八雲の作品を毎回取り上げているのですが、この公演の特徴的なのは、いつも手話を使って上演をする事です。最後のフィナーレでは手話通訳の方も舞台に上がってもらって、出演者と一緒に最後の挨拶をします。演目によっては安田登先生が手話をしながらの演技をして、コミカルな動きも手話をしながらやっていて大変好評です。ナビゲーターの木ノ下裕一さんも聴覚障碍者、視覚障害者に向けてしっかりとアナウンスをするのが定番で、今回もとても丁寧に説明していました。良い企画だと思っています。

内容はとても解り易いもので、初めて邦楽器に触れる方から古典に親しんでいる方まで、毎回沢山のお客様が集ってくれます。今回も300人程度の小ホールでしたが満席のお客様に御来場頂きました。私はエンターティナーではないので、終始黙って弾いているだけなんですが、安田先生と浪曲師の玉川奈々福さんが持ち前のサービス精神で最高に盛り上げてくれるので、私みたいなしかめっ面でもなんとか務まっているという訳です。この松本市民芸術館では、木ノ下さんが来年から芸術監督になるそうですので、これから松本と御縁が深まりそうです。また是非松本で公演をしたいですね。

松本城(数年前に行った時に撮ったもの)

松本城(数年前に行った時に撮ったもの)

それにしても松本は良い街ですね。以前も何度か来た事があるのですが、歴史があって、新しいものと古いものが良いバランスで共存しているところが本当に素晴らしい。自然も豊かだし、空間がたっぷりあって、街全体に文化的な風情も感じられる。落ち着いた中にも新しい息吹が感じられて私の好みにぴったりなんです。

また信州はギター製作のメッカでもあり、色んなギター工房が集まっています。そして時計の産業に於いては昔から「東洋のスイス」と呼ばれるくらいの場所なので、当然時計好きとしては、この松本にも行ってみたい時計屋さんがいくつもあるのです。世界に誇るグランドセイコーも諏訪精工舎から始まったそうです。つまり松本には、私の興味のあるポイントがばっちりと詰まっているという訳です。

松江や金沢など城下町と言われている所には、私の感性に引っかかるものが沢山あって、行く度に私の感性に響いて来るものがあって、どうにも惹かれてしまいます。数年前に松江に行った時も夜中まで散々歩き回りました。

こうして全国色んな所を旅をしながら舞台で公演するのは幸せな事です。各地に公演で行く度に、琵琶奏者になって本当に良かったなといつも感じます。全国で演奏会をじっくりやりたいですね。私は全て自分の作曲したものを演奏しているので、派手で大きなエンタテイメントの演奏会はまず無いのですが、その分、お寺の本堂や小ホール等のこじんまりした会場でしっかりと独自の世界観を聴いてもらえます。

日本では芸人的発想の人が多く、メディアを賑わせ、色んな仕事を沢山やって派手に動き回るタレントさんみたいな仕事や活動を目指している人も多く、周りもそんな動きをしている方を売れている、凄い人みたいに言う人が多いですが、タレント活動とアーティストの活動は別物です。営業仕事で忙しくしていても作品を創り上げる事が出来ないようでは、アーティストとは呼べません。私は若い頃から感激して聴いていたアーティスト達と同じように、及ばずながらもじっくりと良い音楽を創って演奏したいですね。私は「売れてる」人には成れそうにないですな。

若き日

若き日

最近はなくなりましたが若い頃は、よく演奏会で「古典を聴かせてくれ」だの「〇〇流の曲をやってくれ」と言ってくる人が居ました。当時は琵琶奏者としては勿論の事、私の音楽も全く認知もされていなかったし、ただ琵琶を弾くちょっと若手の演奏家としか見られていなかったでしょうから致し方ないですが、私は最初から一貫して自分の音楽を創り演奏してきたので、流派の曲も弾かないし、そういう声に媚びて仕事をもらうような事は、その頃からしませんでした。「媚びない・群れない・寄りかからない」の精神は最初から変わりません。以前にも書きましたが、若き日、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶で呼ばれるのではなく、塩高で呼ばれるようになれ」と言われたことが今でもずっと頭の中に在りますね。

琵琶は持っているだけ一つのキャラになるので、そういう珍しさを売り物にして無常だの鎮魂だのと言って平家物語や方丈記に乗っかって古典の風味を纏って活動している人もいますが、本当に古典を勉強し、自分の音楽であり表現だと思っているのでなければ、恰好だけの中身の無いものしか出来ません。平家物語を薩摩琵琶でやり出したのはせいぜい大正時代。ほとんどは昭和に入ってからです。薩摩琵琶を抱えて古典のフリをするのは、田中優子先生がよく言う「伝統ビジネス」でしかないと私は思っています。

世の中と共に在ってこそ音楽というもの、民族音楽もこのグローバルな時代にあっては変化して行くのが当たり前です。形に拘り、中身を失ってしまっては意味がありません。中身を伝える為にも形を変える勇気が無ければどんなものでも廃れてしまいます。この松本も古いものが今に受け継がれて街があり、その街を愛する人に溢れている。それは時代と共に変わる事の出来る懐の深さがあるからでしょう。琵琶も現代に生きる人に聴いて頂きたいし、更に世界の人に響かせてこそ、次世代に受け継がれて行くのではないでしょうか。珍しいもの、古風なものという雰囲気を売りにしているようでは、琵琶のあの妙なる音色も聴いてもらえません。

今回の公演でも勿論琵琶パートは自分で創り、アドリブを交えて演奏したのですが、古典を題材としても現代に生きる人として、独自のセンスを持って新たな視点を当て、古典とじっくりと対峙して表現してこそ音楽家ではないでしょうか。私の琵琶の音色を聴いて、魅力を感じてくれる人が居たら嬉しいですね。

帰りに松本駅で振り返ったら、見事な月が出ていました。まるで私たちを見送るような月を見ながら、「また来るからね」と思はず語りかけてしまいました。今度行く時にはゆっくり時間を取って城下町松本の風情を楽しみたいですね。